Va, va, et je te le donne pour l’amour de l’humanité.

Molière / Don Juan (à un mendiant).

Veux-tu que je te dise ? Je vous baise tous, veillants ou endormis,

morts ou vivants. Voilà la vérité.

Bernanos / Sous le soleil de Satan.

LE CINEMA

L’homme exigu se dit qu’il était imaginaire, sans corps, sans joie, au monde qui n’existe pas et déjà Mille morts. Il alla aux commencements, au début des gens, à leur orifice, à leur fente. Il y fit face – à attendre, que ça se rende – résidant, inhumain. Apparurent, invisiblement, les commissures et l’inclination des visages, vinrent le ciel et les arbres, l’air marin. Tout était sourd. Tous les corps flamands et la terre brune ressentant la douleur, infiniment ; et les nuages appareillant, au détriment des mares, des labours. C’était comme s’il n’y avait rien. Pourtant, il y avait seulement le temps, inventé, écarté, dévoilant à nos faces crédules, notre remuement. C’était la vie.

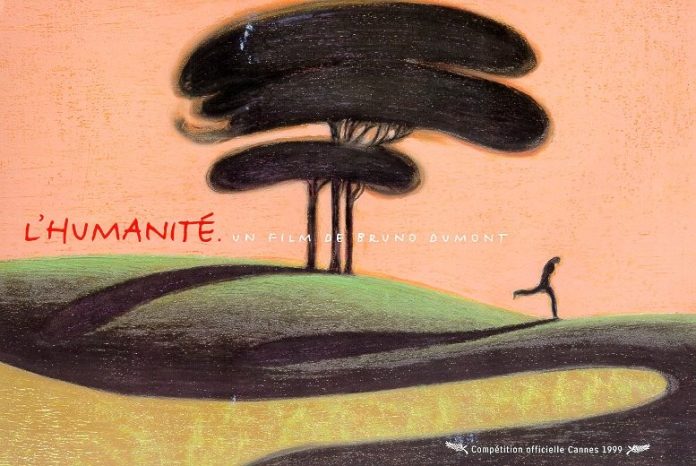

LE TITRE

Préparation d’un film sur l’amour de l’humanité, le penchant vers les autres, l’inclination, la sympathie universelle. L’épreuve du mal est obligée, dans la conquête du bien, sa certitude : c’est la bataille.

L’humanité. Non pas la quantité des hommes mais bien cette possible qualité morale de l’individu : le sentiment de bienveillance pour autrui, la bonté.

REPERAGES

Début des repérages. Décisions difficiles. Doit être vigilant sur l’indifférenciation des sites. Aime les arrières de fermes, l’attirail d’engins agricoles. Doit aller en ce sens dans les choix, ne pas chercher le beau, penser davantage aux soins dans la composition sur des sites anodins. Laisser le paysage indifférent.

POINT DE DEPART

Le naturel – ou en tous cas, en surface, ses apparences, sa vraisemblance – ici une intrigue policière à propos d’un crime, une enquête ; la vie sociale de gens, leur temps ; une ville des Flandres, sa campagne, la Côte d’Opale, La Manche… des réalités apparentes et vite saisies par la cinématographie pour apparaître autres, figures de poésie.

Le naturel n’est ici que l’aspect visible de l’invisible, sa forme, son expression proprement dite ; il n’y a pas d’autres voies et c’est, pour ma part, tout l’art du cinéma.

PREMIERES MINUTES

Un homme effrayé marche sans voie et, du haut de sa personne, se flanque dans des labours… Première scène très physique et déjà autre, au-delà, un corps à corps avec le champ, l’entendre. Là, durant ce temps, humbles, ils sont pareils, bas, ils font masse. Bientôt tout est posé : la solitude sur la terre, le corps, quand viennent déjà le sexe et la mort, répandus dans le temps…

PERSONNAGES

Entêtants, qu’ils nous marquent comme un coup de griffe que l’on reçoit.

J’arrive ! Sa voix est étrange. D’emblée, Pharaon est faux.. Faux, comme un dessin. Pharaon est un dessin de l’homme. Faux, à raison et avec soin, au sens contraire du vrai, mais par là même, vite, son faire valoir. Il me semble tant qu’il n’y a rien à attendre de la juste description de la réalité et que les écarts sont plutôt les premiers moments de l’art, les signes de sa mise en oeuvre vers le vrai. Si l’oeuvre d’art nous parle bien de la réalité, elle procède par détour. Ici donc avec Pharaon, par sa maladresse, j’essaie tel un dessin, cette altération de la représentation exacte de la vie.

Pharaon est faux, dissonant, dans son jeu, ses intonations, et de la sorte, dans ses écartements, il nous révèle notre condition car il en est ainsi lui-même le rebord. La fausseté de Pharaon est l’extrémité, le commencement, le début du mouvement de notre propre vérité qui, sans elle, serait inexistante… L’art c’est le faux, disait Degas. Oui, et il est la seule façon de ressentir le vrai…

Pharaon est tel un visage du peintre Gustave van de Woestijne.

Pharaon est un homme simple ; il est clair et doux : la part universelle y est plus visible. Il est ce qui nous est commun. C’est une personne qui par sa déformation a une force supplémentaire d’expression. Pharaon à l’attitude pensive : un corps grognant et pensif, amoureux, transi d’effroi. Pense à Rodin, à l’inachèvement, au comblement probable du spectateur.

Pharaon est lieutenant de police, non pas de lui-même mais d’abord parce qu’il roule en voiture de police. C’est son véhicule qui établit sa fonction et son être. Et ainsi de suite… Je l’ai filmé au plus près du muet. C’est son corps qui me préoccupe. C’est son corps qui prend, qui ressent d’abord et qui est premier. Je filme son corps muet parce qu’il est le commencement, le début même de l’humanité toute entière et je m’y résous. Il est mon motif et, à lui seul, tous les hommes. Je le cadre obstinément, sans relâche. J’attends. Le corps est la cause de l’intellect, l’appareil à être et à ressentir les autres. Viennent alors les murmures de sa pensée et sa voix sourde enfin, brève, qui nous tord.

Son corps poreux s’imprègne des autres. Souvent, il pleure. Pharaon est attiré par leurs corps et les sexes. Il scrute les orifices, sent, s’étreint : le sexe est fatal. Pharaon confond les sexes, et baise l’homme.

Ca c’est mon travail !… Des instincts, le sexe est dans le récit l’expression poétique de l’amour spirituel pour l’humanité, mais s’emmêle aussi à la concupiscence et au luxe. Trouble des sens, confusion des amours, saillies frénétiques, sacre…

Pharaon est la douce lumière de l’homme. Il est son corps, souffrant et bleu.

Les héros de L’humanité sont les naufragés des affects.

Le corps est au commencement de l’esprit : m’y suis réduit.

Film destroy, détruit.

S’envoyer en l’air, se fracasser dans l’autre, avoir bien et mal.

L’amour des corps, l’attirance des masses physiques comme expression du spirituel, de l’amour de l’Homme.

Pharaon est une masse. Il est une illumination.

Corps poreux.

C’est le corps de Pharaon qui me préoccupe, il est mon sujet, mon motif. C’est lui qui prend. Sa face où viennent finir ses nerfs, ses sens. Le corps de Domino et de tous. Là où tout commence, leur début. La mise en scène, l’évaluation des plans, sont – poétiquement – le rendu de ce carnage. Le corps mystique de Pharaon, ses plaies, cette résonance organique, sourde, peu dite. Le filmer sans pitié, au plus près, muet, à l’unisson. Le baiser.

C’est un film à propos du sexe, parce qu’il est fondamentalement ce qui nous attire, ce qui nous détruit : la vie.

Domino, objet de l’envie. Douce amie de Pharaon, si humaine… Jeune femme humide, lubrique, saisie d’envie d’amour, de sexe. Résignée de ses coutumes, elle vit de ses instincts quand à son esprit revient son sexe. Lèvre écorchée, corps gigantesque.

FILMER SA FACE, SON VISAGE, PAYSAGE DE SES MOEURS.

Visage : si beau mot, façade offerte, terre, cadre de l’éthique.

Acteurs : gens du cru, personnages idoines. Tourner malgré eux.

Si belle, si dure. Filmer son rut, son infinitésimale joie.

De face cadrer son sexe, sans crainte.

A côté, chez elle, sur son lit, étendue sans vêtements, on vit alors, au début de ventre de Domino reniflante, invisible, à l’ouverture de ses cuisses mortes, son grand vagin : tous ses poils noirs de l’origine du monde.

Ce sexe pleurant et lucide est, à la même posture, le pendant de celui mort de la petite victime : fin de monde probable.

ILS S’ATTIRENT MALGRE EUX, TOUS, LES UNS LES AUTRES, MAIS EN SOUFFRENT : C’EST UNE TRAGEDIE PARCE QU’ILS SERONT LUCIDES ET CLAIRS. CE SONT LES CORPS QUI COMMENCENT PUIS CELA VIENT PLUS TARD A LEUR ESPRIT. LE FILM EN EST LE DEROULEMENT LE CORPS EST ABSOLUMENT LE COMMENCEMENT DE L’ESPRIT, SON DEBUT.

Une fille lubrique, elle le sait, elle en souffre.

Domino avait les yeux rouges d’avoir pleuré et elle était anéantie. Elle regardait Pharaon, hébétée, atroce, enceinte du crime. Ils étaient assis dans sa cuisine. Pharaon était à côté d’elle, une main sur sa nuque, la contenant. Elle était immonde éprouvant son vice, celui de son amant. Elle était inhumaine.

Joseph est quelqu’un d’assez fade, direct, sans chaleur ni antipathie particulière. Il est la banalité du mal, sa modernité.

Le commandant, homme timide et médiocre appliqué, qui n’avance à rien. Maillon impuissant de l’administration, suant sa bonté sur sa vitre et la vacuité de ses heures. Il cherche, sincèrement, mais trouve rien. Naufragé de sa fonction et de la chaleur du temps. Il se fait du mouron à cause des petites filles. C’est un bon gars, qui voudrait, mais qui n’est pas assez fort. Pharaon désire son amitié, aussi, il scrute sa peau et tous ses pores, de bas en haut, sans cesse.

LE GENRE POLICIER

Melville disait du genre policier qu’il était un bon véhicule.

L’enquête policière est un bon mouvement, un perfectionnement, une dialectique : la recherche de la vérité dans une expression concrète et commune où, l’air de rien, elle est à l’œuvre.

La découverte importe peu. Ce qui compte c’est le mouvement : chercher.

BURLESQUE

La mise en scène sourit souvent du malheur de ceux qu’elle accable. Le burlesque sommeille dans cette tragédie, il veille à la fatalité des desseins.

SEXE

Le sexe est le seul moyen de faire corps, de copuler encore et encore jusqu’à mourir. C’est la voie tragique de la fusion du désir à l’inaccessible UN que nos corps humains fragmentés, exilés, tentent de recouvrer. Nous nous désirons, tant, mais restons les uns au bord des autres, malgré l’acharnement et le fracas de nos sexes joints.

Joseph et Domino baisent sans partage, avec amour, dans la joie et la brûlure de leurs membres, mais jamais ils ne se gagnent et parviennent à accomplir la fonte. D’instincts, nos êtres animaux perpétuent nos exils.

Je n’ai pas peur de la cruauté à l’écran.

Obscénité nécessaire et brève, s’insérant dans la douceur des êtres, au visage.

Dans le plan du sexe de Domino, il y a l’évocation du plaisir, et en même temps, il y a aussi la douleur.

Domino est en train de pleurer à ce moment là ; où mettre la caméra ? Entre ses cuisses, là où elle pleure.

LE PEINTRE

Le cinéma est étroit devant la peinture.

L’aïeul, Pharaon De Winter, vrai peintre bailleulois, (1849-1924) et dont des oeuvres sont exposées dans la séquence du Musée.

Un vrai portraitiste, pas celui de la ressemblance, mais de l’âme des gens, des Flamands. » Les enfants de Marie « , toile camaïeu de blancs. Deux communiantes agenouillées, mains jointes, prient. Pharaon De Winter était un portraitiste. Le peintre des gens d’ici, de leurs visages et de leurs mains. Dans les Maisons de Repos, au début du siècle, il cherchait des pensionnaires, hommes et femmes, pour modèles en vue de figures respectables – moines du Mont des Cats, Soeurs Noires du Dispensaire – ou alors des membres de sa famille, ses proches. Madame De Winter, Julie Fagoo, souvent, sa fille, et se peindre lui-même. Souvent, tous, ont le même regard, retenu. Ses toiles sont radieuses. N’a-t-on jamais aussi bien peint les mains des gens, grosses, veineuses, rougeoyantes, petites, transparentes, lumineuses : elles sont vérité.

LES FLANDRES / Le Pas de Calais.

Inclus, cet homme courbe dura. Il n’était pas loin de midi. Il dut bien prendre la mesure du mal qu’il avait commis parce que le paysage immense, rude était muet. L’alouette avait disparu. Près de lui, il y avait le soc d’une charrue noirâtre ; plus loin et jusqu’à perte de vue d’autres terres retournées, travaillées, des sols béants, ouverts, ocres, des ventres encore chauds, qu’attendent…

Ce fut son désoeuvrement. L’air marin vint.

Paysages impressionnants, cadrés, ils nous rendent tels que nous sommes à la puissance infinie de nos lignes et de nos courbes, avec nos horizons lointains, béants. Pays sacré, muet, humble, dessin des sorts, paysage de nos moeurs. Terre humaine.

La souffrance est le lot de notre condition ; le pli naturel de toutes nos joies. La joie, disait Spinoza, est l’augmentation de notre puissance à agir ; elle est le rebord épais de tous nos maux. La maladie déforme et nous fend. Il y a dans la déformation – celle de sculptures de Minne ou de Rodin – une force supplémentaire d’expression, un rendu tragique de notre mystère. L’art poétique, le cinéma, sont, dans ces modifications ou ces imitations de la nature, tout à nous rendre.

La maladie est un étirement de soi, elle recèle une part de poésie. Le souffrant exprime la condition : là où un homme souffre l’humanité se tend, réside, dévoile ostensiblement son mystère.

La pitié est ce lien mystique qui nous relie tous à chacun ; toutes les tragédies nous attirent, sincèrement.

LUMIERE

Le pire, c’est la lumière ; l’indifférence des paysages éclatants, les verdures, la terre, sa gloire, sourde, muette et qui est ocre. C’est le soleil ardent, ce sont les arbres qui disent rien. Tout se tait alors que c’est un crime. Tout est physique, disgrâce, tout s’incarne dans des corps, bas, des visages silencieux ; la conscience, l’esprit, eux, se terrent.

L’humanité est une tragédie parce que s’y répand, en peine, l’émergence, lente, brune, charnelle, d’une connaissance éblouie, mystique.

Dans la lumière, il n’y a aucune indication, aucune piste, parce qu’elle n’en a que faire.

Elle est indifférente à ce drame qui se déploie : il fait beau. Elle est tout à ce qu’elle voit, visiblement.

Ces luttes, sont le mouvement du film, son pas.

Il s’agit du naturel. Le monde que l’on filme nous dit toujours ce qu’il faut faire. C’est dans l’objet même du plan que l’on trouve les indications de l’éclairage, autrement dit il n’y a pas de manière venant de la mise en scène, d’intention, d’à priori, si ce n’est celle-ci.

Il faut se soumettre et rendre la lumière.

Ainsi tout est l’air de rien : tout ce que l’on voit est simple et commun.

Mais l’ordinaire est l’expression de l’invisible. L’invisible ne se filme pas et toute tentative est sotte et vaine. Il faut marcher sur une drève, attendre ; passant à l’au-delà…

La simplicité, l’ordinaire sont ici les expressions d’une puissance. Elle n’est jamais filmée – tout est commun, visiblement – mais c’est l’invisible qui se répand et la force devient terrible.

TOURNAGE

Il y a, invisiblement, le sacré qui se terre.

Un film étrange, muet. Aime ce temps ordinaire, médiocre, où arrive l’au-delà des êtres. Voir Emmanuel (Pharaon) marcher sur le Mont des Cats, ses petits bras aller et venir, ses pas, le voir partir si commun dans les labours et voir surgir ainsi l’autre monde alors que tout est ordinaire. Sommes exactement là où il faut aller, davantage : le mystère qui est là, alors que, par la mise en scène, il n’y a rien. Il n’y a rien et pourtant il y a une puissance immense. Allez vers eux, inventer le récit à partir de leur matière, nous-mêmes les vouloir là tout entier.

N’attends pas d’achèvement dans le tournage mais la matière à monter. Ne rien accomplir devant soi. La médiocrité est jointe, elle est là et c’est d’elle toujours que surgissent les prodiges. Elle est le temps même qui les précède, son travail. Il n’y a pas d’autres voies.

Il ne faut pas avoir peur de la pauvreté du jeu de l’acteur non professionnel. C’est elle qui conduit à choisir des spécialistes alors qu’elle n’est qu’un mauvais moment à passer.

Ne pas avoir peur. Du vide.

Laisser le paysage indifférent.

Choix de lieux sans idées ; penser à la puissance du cadre qui, délimitant, extrait déjà, et est au travail ; penser aux personnages qui y résideront, à l’action. Faire face à l’impuissance des sites, inventer l’expression dans la composition peu savante des cadres, y trouver là toute la force. Elle vient nécessairement du regard, de son soin. Le paysage n’y peut rien. Filmer alors davantage, autant que faire se peut, où l’on est tranquille, au calme.

Opposer des valeurs de plans marqués, distants : y puiser le rythme. L’espace sert de mouvement, c’est du temps qui est visible.

Caméra sur l’épaule, pour joindre des plans, mettre de l’énergie, du souffle.

Ne pas chercher le beau : il n’est pas l’expression du vrai. Le vrai n’est pas visible, il est dans le temps, (mouvement, rythme), invisiblement il se répand. Il est inscrit dans la mise en scène, dans le regard, dans son temps. Sauver les personnages, les sauver tous.

Peur.

Ne pas avoir peur de la disgrâce, du laid, de l’obscénité.

Ne pas avoir peur du silence, de l’austérité, de se taire.

Il n’y a rien de beau à filmer, ostensiblement.

TRAVAIL

Voir les sculptures étirées de Georges Minne ; voir les gens autour de soi.

Continuer à travailler, se mettre en état, pour ne plus y penser.

L’art est une guerre, il est une lutte. On n’exprime, ni ne filme un sujet en l’exhibant, on ne le répand pas, car il doit apparaître non sur la toile mais dans le corps du spectateur. Le cinéma n’est qu’un rebord pour des êtres. On ne regarde pas un film, c’est lui qui nous regarde, nous sent : toute mise en scène de cinéma, pour ma part, doit partir de là et y finir.

L’humanité est un film à propos du sexe et de la mort. C’est assurément un petit ouvrage métaphysique à cause de sa distance avec la réalité et qui va aux causes premières, donc au corps. Il s’agit, je crois, de la métaphysique des mœurs, des origines des comportements, des instincts. Il sonde.

Pharaon est faux comme l’est toute œuvre d’art et comme seule possibilité d’exprimer le vrai. Aime le mystère du film et ses parts irrésolues.

S’y déploient la fatalité de nos instincts et la clairvoyance de notre conscience (Domino).

Lire le scénario de l’humanité

Texte initialement paru dans le dossier de presse de L’humanité