« Pour que le cinéma ait de la valeur, il faut que l’acte de regarder ait de la valeur et ça n’en a que si l’acte de montrer a de la valeur. » Ces mots ont été dits par Serge Daney en 1991. Vous pouvez les entendre dans le film de Philippe Roger, Propos d’un passeur : Serge Daney.

29 ans après, nous pouvons nous rappeler cette phrase sur la relation entre le film, celui qui le voit et comment il est montré. Mais l’époque a changé. Le numérique a transformé les habitudes. Nous voyons les films sur des ordinateurs, des tablettes, en vidéoprojection et quelquefois dans des salles de cinéma. Les festivals sont ces moments où une tribu se rassemble encore devant les écrans de projection. Au début du mois de mai 2019, je suis allé à Oberhausen, au Festival international du court métrage d’Oberhausen, car je souhaitais voir des films de Alexandre Sokourov qu’il était impossible de voir autrement. L’équipe du festival, dont Christiane Büchner et Lars Henrik Gass, avait rassemblé les copies et produit la réalisation de 11 DCP qui sont maintenant disponibles pour une distribution non commerciale dans le catalogue de distribution du festival. Deux films m’ont particulièrement marqué, Spiritual Voices (1995) et Elegy from Russia (1992). Ils explorent la relation complexe de l’espace et du temps. En voyant ces films, j’ai repensé à cette phrase de la philosophe Simone Weil : « Objet de l’art ; nous rendre l’espace et le temps sensibles. Nous fabriquer un espace, un temps humains, faits par l’homme, qui pourtant soient le temps, l’espace. » (Œuvres complètes VI.1, Gallimard).

La question de notre relation à l’histoire traverse les films de Alexandre Sokourov. Dans un entretien vidéo de 1994, Robert Kramer expliquait que nous étions conscients de l’histoire comme de l’eau dans laquelle nous nagions. Elegy from Russia rend sensible cette réflexion. Différents temps y sont présents et il existe une circulation entre ces temps qui ne suit pas la ligne chronologique habituelle. Le passé est toujours avec nous et nous sommes le point de rencontre de ces différents temps. En tant que spectateur, ce sont ces circulations qui éprouvent mon regard et non ce qui est dit. Nous nageons dans l’histoire, toujours en mouvement.

Spiritual Voices (1995)

Tout d’abord, je retiens du film les visages des militaires entre attente, regard et sommeil. Tous les états des yeux y sont présents. Et lorsque nous voyons en gros plan l’oeil d’un chien dans lequel se reflète un point lumineux, nous savons que nous faisons partie de la même espèce animale. Et ce qui nous sépare du chien, c’est peut-être que nous avons inventé ce que nous appelons art.

La première partie de Spiritual Voices est constituée d’un plan de paysage enneigé sur lequel se superposent des éléments. Les sons qu’ils produisent nous aide à les distinguer : des oiseaux, un homme à ski, une silhouette à l’orée des bois, un feu.

Sur ce paysage nous voyons également les nuages qui se superposeront plus tard aux visages des militaires. Nous entendons la voix de Alexandre Sokourov. Il nous parle de Mozart, il nous fait entendre sa musique. Il évoque également Messiaen et Beethoven.

Alexandre Sokourov travaille un cinéma qui n’est pas une représentation de la réalité. Il se sert des possibles de ce médium pour transporter le spectateur dans un espace autonome où ce dernier pourra être touché par ce qu’il perçoit des sons, des images et de leurs rencontres. Les outils de Alexandre Sokourov sont le ralenti, la superposition, les raccords, la couleur, la résonance d’un son.

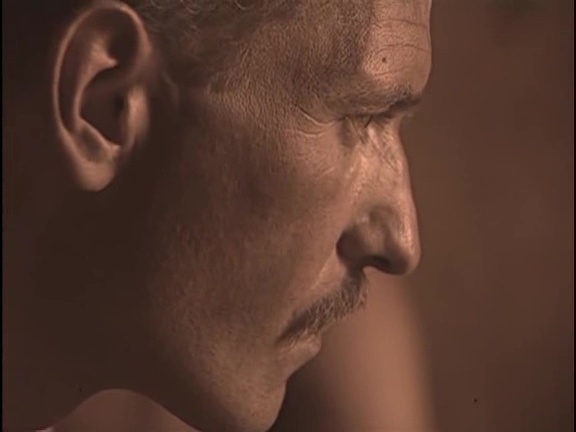

Pendant les 4 autres parties du film qui dure au total 5 heures et 27 minutes, nous suivrons le quotidien d’une brigade de garde-frontières de l’armée russe aux confins du Tadjikistan et de l’Afghanistan. Nous éprouverons le temps et sa relation aux grands espaces de l’Asie centrale. Ici, le temps s’étire car il est dépendant de ces immenses espaces. Rien n’est plus beau que ce moment où le film dilate le temps par des raccords entre les visages des militaires. Une parenthèse au milieu de la guerre.

Elegy from Russia (1992)

Le film débute par le son d’une respiration d’un homme que l’on imagine âgé. Sa cage thoracique ne semble plus pouvoir se soulever sans l’aide d’une machine. Nous entendons la rumeur d’un hôpital. A l’image, nous voyons apparaître deux mains dans une pénombre. Une main caresse l’autre main. Une voix de femme : « Tes mains sont bonnes mais elles sont froides ». Nous entendons le dernier souffle de l’homme. « Il n’y a plus de battement ». « Est-ce que tu entends ? »

Le son crée un autre espace que l’image. Des craquements d’un plancher, le cri des mouettes, la sirène d’un bateau.

Nous voyons maintenant un paysage, le son de la scène précédente continue. Un homme seul et silencieux se tient debout sur cette terre. Est-ce l’homme qui vient de mourir ? Le ciel est rouge. Les rayons du soleil traversent l’étendu du paysage. L’homme fume une cigarette. Le plan dure afin de nous faire atteindre l’intériorité de l’homme. J’imagine qu’il pense à un ailleurs, à un autre temps. Le cinéma nous permet de donner forme à la circulation des flux de conscience.

Nous voyons maintenant des photographies en noir et blanc de Maxim Dmitriev datant de la deuxième moitié du XIXème siècle. Un homme seul. Nous entendons une rumeur d’activité humaine, le souffle du vent. La lumière se reflète sur la surface de l’eau d’une rivière qui devient ainsi un miroir. Le même reflet qui reviendra à d’autres moments du film. Je vois dans ce reflet, la lumière qui traverse le temps et si l’homme se penche au-dessus de l’eau, il y verra son visage. On entre dans une maison. Des hommes et des femmes dorment sur la paille. Le sommeil est cette intimité de l’homme que nul ne peut partager. Le paysage est là, immuable, il ne juge pas l’homme.

Une dame allongée dans une chambre que l’on imagine en ville. Un téléphone est posé sur sa table de nuit. L’image est en couleur. Elle nous parle. Puis une couche sonore provenant d’un autre espace se superpose à la bande son lorsqu’elle ferme les yeux. On entend quelqu’un qui se déplace sur un plancher en bois qui grince. Elle nous regarde, ferme et ouvre les yeux. Sa voix continue sur les images en noir et blanc d’un jeune homme qui nous regarde par moment. Il a une montre sur son poignet. Nous entendons des oiseaux au loin. Il semble écouter cette femme avec attention depuis le passé. Elle dit : « comme si vous vous concentrez sur la douleur d’une autre personne qui est connectée à vous ». L’homme que nous avions vu debout au début du film est maintenant couché dans un lit de fortune. Au dessus de lui une fenêtre. A son poignet une montre lui donne la mesure du temps. La voix de la femme continue. Cette communauté semble reliée à travers le temps. Des militaires marchent dans une ville détruite. L’image est sépia. La voix de la femme s’estompe. Un mortier est chargé avec le son synchrone. Des scènes de guerre dans une forêt. Gros plan sonore de quelqu’un qui touche des objets métalliques. Le son continue sur le visage en couleur de la femme qui dort dans sa chambre. Depuis son sommeil, elle semble reliée au passé. Des bombes sur le paysage. Une bombe tombe dans la rivière. La caméra vacille. Nous sommes maintenant sous l’eau au milieu de poissons qui nagent, une mémoire d’espèce qui vient de loin. Nous entendons des sons comme s’ils faisaient du bruit en ouvrant la bouche. Nous ne comprenons pas ce langage. En sourdine les sons du dehors. Les voix ont une résonance. Nous écoutons ces bruissements.

Le reflet des arbres à la surface d’un lac gelé. Il s’agit de la même forêt que celle où la guerre avait eu lieu. L’image est maintenant en couleur, les soldats ont disparu. La caméra monte vers la cime des arbres puis elle redescend et nous voyons un nouveau-né qui dort dans un couffin avec un bonnet de laine au bord du lac. Nous entendons sa respiration. Le plan dure et le rythme de son souffle prend tout son importance. Le lieu est là, il prend soin de cet enfant. Le souffle de l’enfant continue sur l’image d’une grue cendrée qui marche dans les fougères. Le vent balaye les fougères. L’image devient de plus en plus colorée. La forêt, la lumière, les fougères, le vent, un cri d’oiseau. Quelque chose d’une oraison.

Gros plan sur le crâne de l’homme qui était debout au début du film. Il est allongé sur un lit de fortune. Peut-être dans l’hôpital dont nous entendions le son sur le premier plan du film. Est-il mort ? Gros plan de la veine jugulaire, de l’eau sur sa peau rend visible la pulsation. Il y a un battement. Des voix de femmes. Un paysage à l’orée de la forêt avec des habitations. Un musique de violon. Le son du début. Résonance de la dernière mélodie du violon. Vertige. Tout recommence toujours.

Pendant le festival, j’étais logé dans un hôtel du nouveau centre d’Oberhausen, un de ces espaces de la modernité entre complexes touristiques et centre commercial. Pour rejoindre les salles de cinéma qui se trouvaient dans la vieille ville, de l’autre côté d’un canal du Rhin, je devais traverser une zone industrielle et longer une voie ferrée. Au bord de ce chemin, les arbres étaient en fleurs. Et devant un de ces arbres aux fleurs blanches, derrière une grille en fer, j’ai respiré l’odeur douce et sucrée de ces fleurs et j’ai pensé que ce parfum restait le même, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et que cela était un réconfort, une survivance de la beauté du monde. J’ai pensé à l’histoire de cette ville d’Oberhausen : les mines de charbon, la seconde guerre mondiale. Et j’ai pensé aux hommes qui avaient pu sentir ce parfum. Quelque chose traversait le temps. La vision des films de Alexandre Sokourov m’avait rendu sensible à cela.

Marseille, mars 2020