Carine Chichkowsky : Le film s’est écrit sur une longue période. Peux-tu revenir sur la genèse du projet et la manière dont il s’est transformé au fil des années ? Le projet était d’abord plutôt documentaire s’est de plus en plus « fictionné »…

David Yon : Pendant le tournage de mon premier film à Djelfa en 2007, Les oiseaux d’Arabie, j’ai rencontré des jeunes gens de mon âge, les frères Lahrech, Salah, Ilyes, Idriss et Boubaker, qui sont devenus mes amis. Je suis retourné les voir régulièrement et mon désir de faire un film avec eux et leurs proches a grandi. La première idée était de travailler autour de leur arrière grand-mère espagnole qui avait été enlevée par l’Emir Abdelkader et mariée à un de ses lieutenants. Mais lorsqu’on a commencé à interroger des personnes de leur entourage autour de cette aïeule, je me suis rendu compte que cette histoire était source de débats qui intéressaient plus la génération de leurs parents que la leur. A partir de ce moment là, on s’est tourné vers la fiction afin d’être plus libre. Comme l’idée était de partir d’eux, de faire le film avec eux et de ne pas plaquer mes idées, on a essayé de voir quelle fiction on allait pouvoir faire ensemble. La seule chose que j’ai amenée est cette idée formelle de soleil qui ne se lève plus, afin d’aller vers une image où le visible se raréfie. Avec la HD tout est très défini, c’est une image trop pleine, j’avais envie de travailler en sous exposition, dans les clairs obscurs pour qu’il y ait une image plus mystérieuse.

On a fait un casting tous ensemble avec leurs amis. Comme leur modèle de fiction était plutôt le film d’action, ils se sont dits que la scène de casting serait de faire un tour avec un fusil dans un terrain vague. Nous avons regardé les images ensemble et nous avons tous été d’accord pour dire que Lamine était le plus magnétique d’entre tous. Il a été décidé que Lamine serait l’acteur principal et il nous restait à écrire cette fiction.

C C : Les textes ou les dialogues, parfois très littéraires, ont-ils été écrits auparavant sur la base de témoignages inventés ou improvisés ?

D Y : Depuis 7 ans je vais chaque année à Djelfa, et je tiens un journal de bord de mes impressions, il y avait donc une base de textes déjà écrits. Je vous cite un extrait important pour moi :

« A Djelfa, j’ai souvent pensé à l’image d’une goutte d’eau sur un rocher, en plein soleil. Cette image, elle évoquait mon expérience d’être là, dans ce pays qui n’est pas le mien. La chaleur, les bruits, la lumière, l’organique et le minéral. Une expérience d’épuisement qui m’oblige à un lâcher prise. C’est-à-dire, qu’à partir d’un moment, je lâche prise sur ma peur de disparaître, et là commence la liberté. Je souhaite que ce film soit épris de cette liberté. »

Une des choses importantes, est que je ne parle pas arabe et que mes amis algériens de Djelfa ne parlent presque pas français. C’est une équipe très légère, je fais l’image et je suis accompagné d’un ingénieur du son français. Ni l’un ni l’autre ne parle arabe. Le seul qui parle arabe et français, c’est Salah, un des frères Larech, qui est donc notre traducteur et assistant réalisateur. Toute l’équipe est composée des amis des frères Lahrech, personne n’est professionnel. Au fil du temps, il s’est instauré entre nous une relation qui passe peu par la langage parlé, ce qui m’amène à filmer des situations sans me focaliser sur la parole, c’est à dire que je suis d’autant plus attentif aux gestes, aux mouvements, à la lumière, aux rapports de formes contenus dans l’image. Mon désir était de pouvoir réaliser un film qui soit une expérience sensible et collective.

La réussite du film dépendait de la possibilité de pouvoir associer une histoire intime à cette quête de la lumière, de la figuration de l’homme. J’ai par la suite invité le cinéaste algérien Zoheir Mefti à m’aider artistiquement dans la réalisation du film. Nous regardions ensemble les images tournées en Algérie et c’est lui qui me permettait de comprendre la réalité de ce que j’avais filmée. Le sens des images est donc venu après, comme un temps nécessaire pour trouver la bonne distance par rapport à ces images et les histoires qu’elles racontent. Comme nous voulions décrocher d’un certain réalisme et apporter des aspects fantastiques au film, nous avons écrit un scénario à partir des personnages, des lieux, des histoires récoltées et de textes que nous avons écrits. Zoheir a écrit des textes à partir de sa propre expérience dans un langage poétique. Lui et Lamine sont nés à la fin des années 70, début des années 80, ils ont pratiquement le même âge et ont vécu des choses proches. Leur jeunesse s’est déroulée pendant la guerre civile algérienne. Au départ le scénario était plutôt un western qui se déroulait comme un voyage initiatique : « Après un meurtre, un adulte et un enfant prennent la fuite en explorant le territoire ». C’est à partir de ce scénario traduit en arabe que je pouvais discuter avec mes amis de Djelfa et préparer les scènes.

C C : A quel moment l’enfant est-il arrivé dans le scénario ?

D Y : Cet enfant, c’est déjà lui qui ouvre le film Les oiseaux d’Arabie (2009). Aness était avec nous pendant les repérages de la nuit et l’enfant, parce que c’est le cousin des frères Lahrech et que c’était les vacances. On est parti en balade avec lui et Lamine, je les ai filmé et c’est en voyant leur relation que je me suis dit que c’était dans cette direction que le film devait aller, entre lui et cet enfant. Je me suis aperçu que la raison pour laquelle Lamine m’avait touché était sa sensibilité, il est à la fois timide, a le désir fort d’une autre vie et quelque chose de son enfance est très présent. Quelque-part, je me reconnaissais en lui. Le faire jouer avec l’enfant était un moyen pour qu’il exprime son rapport à l’enfance.

Aness a 14 ans aujourd’hui mais au début du tournage, il avait le même âge que celui de Lamine lorsque son enfance lui a été volé. C’est une période charnière où l’on est encore un enfant mais où on va vite devenir adulte. Le tournage était un jeu pour lui… je m’inspirais alors de ce qu’il avait envie de faire dans les lieux pour le refaire pour le tournage, comme frapper sur des chardons, lancer des pierres. Pour lui ce n’était pas la question du cinéma qui l’intéressait c’était plus de se retrouver avec des adultes et de faire des choses avec eux. C’était une expérience pour grandir.

C C : Quelle était votre méthode de tournage ? Comment avez-vous choisi les lieux ?

D Y : Lors de discussions avec mes amis, ils proposent des lieux où ils aimeraient tourner des scènes. On les prépare ensemble, il y a en a qui se chargent des accessoires, des costumes, de la lumière, certains jouent. Et à partir de ces situations, on retourne plusieurs fois dans les mêmes lieux jusqu’à ce qu’on trouve quelque chose de signifiant pour le film. La plupart des lieux, se situent à l’extérieur de la ville, dans la steppe et les forêts.Beaucoup d’habitants de Djelfa font partie de la tribu Ouled Naïl qui étaient nomades. Ils vivaient sous des tentes dans la steppe (Djelfa est à 300km au sud d’Alger aux portes du désert) mais pendant la guerre civile, ils se sont regroupés dans la ville, dans des habitats en dur. Le désir avec mes amis était de reprendre la marche et de se réapproprier certains lieux qui avaient été désertés, comme un geste d’émancipation. Ce sont des lieux comme la « mare blanche », un oasis avec des fermes, qui fut abandonné pendant les années noires. Deux des frères Lahrech, dont l’un est berger et l’autre agriculteur, ont tenté il y a quelques années de le re-cultiver et d’habiter une des anciennes fermes pendant 6 mois mais la source qui est salée a empoisonné certaines brebis. Pour eux, c’est vraiment un lieu auquel ils tiennent beaucoup mais ils ne savent plus comment l’habiter. C’est à partir de cette expérience et de celle de la perte de proches pendant la guerre civile que Lamine a improvisé son histoire au début du film autour de la mare blanche. Il y aussi le moulin militaire, c’est un ancien bâtiment colonial vide, un endroit ou mes amis aiment bien se retrouver le week-end parce qu’il y a une rivière, des arbres et que c’est en périphérie de la ville. Sur les murs, plusieurs jeunes de Djelfa viennent inscrire leurs noms ou des mots d’amour. C’est un lieu de libre expression finalement.

Le rocher de sel est un lieu marquant autour de Djelfa, c’est un paysage lunaire unique au monde, ils m’ont amené plusieurs fois sur ce rocher parce que c’est quasiment un lieu de science-fiction. Quand je leur parlais de cinéma, pour eux tout de suite, c’était un décor impressionnant. Il y a donc une scène qui se passe là-bas.

L’autre lieu important du tournage, c’est le terrain vague qui est devant la maison des Lahrech et c’est là qu’ Ylies s’est construit une cabane pour garder ses moutons. Beaucoup de scènes y ont été tournées comme un terrain de jeu, comme un studio. Comme tout le monde était sur place, c’était simple d’organiser les tournages à cet endroit. C’est le lieu où ils se retrouvent tous les soirs pour être ensemble autour d’un feu à se raconter des histoires.

Cet entretien a été réalisé par Carine Chichkowsky, productrice du film, à l’occasion de la première mondiale du film en février 2015 à la Berlinale.

Robert Bonamy : Il y a une question qui est peut-être celle que tout le monde se pose : en quoi ce film est-il un film documentaire ? En quoi est-il une fiction ? Face à cette problématique, on est jamais tout à fait à l’aise, on ne sait jamais trop comment s’en sortir. Nous avions alors proposé un quasi oxymore, c’est-à-dire le documentaire fantastique. On pourrait à la fois emprunter la méthode documentaire, et en même temps une ouverture fantastique, fictionnelle, de la fable.

D Y : S’il y a une chose qui ne m’intéresse pas « directement » dans le cinéma c’est le fait social. Ce qui a pourtant beaucoup lieu dans le documentaire parce que lorsqu’on demande de l’argent à des commissions d’aide à la production, ils nous amènent souvent vers cette question du fait social. Parce qu’il semblerait que ce que l’audience attende soit …

R B : La vérité ?

D Y : … non, de l’actualité à laquelle ils peuvent s’identifier, apprendre, avoir une certaine connaissance du monde.

Or, j’avais envie de faire un film avec mes amis de Djelfa, sans pour autant faire un film sur leur milieu social. Parce que je considère que la puissance du cinéma est d’arriver à les amener à se fictionner eux-mêmes et à ce que le film ait plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, les jeunes Algériens qui ont vu le film sont touchés intimement par le personnage de Lamine, en rapport à leur vécu de la guerre civile Algérienne. En revanche, en France, les spectateurs me parlent beaucoup plus de la question du deuil de l’enfance. Il y a donc plusieurs niveaux de lecture possible et ceci n’aurait pas été possible sans l’utilisation de la fable. Je souhaitais que par ce moyen Lamine s’empare du film, qu’il se fictionnalise. La scène sur fond rouge où Lamine se confie est assez emblématique de ce dont nous sommes en train de parler.

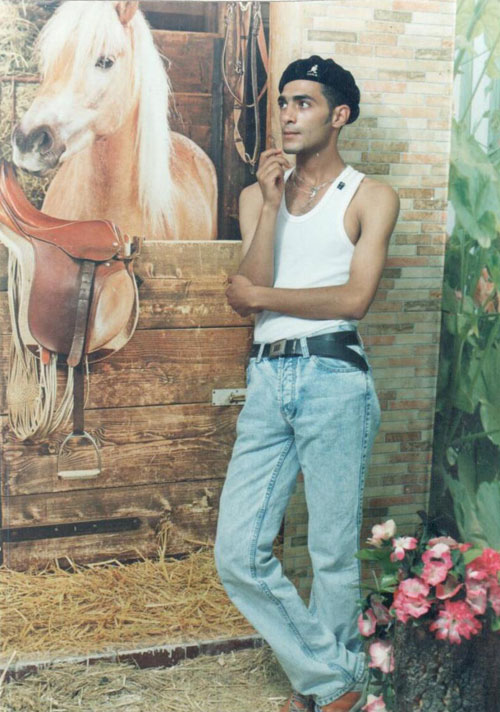

Ce que j’ai fait, c’est que j’ai installé un tissu rouge que nous avions acheté (car c’est le même rouge que celui présent dans un portrait photographique de Lamine plus jeune). J’ai posé la caméra face à lui. Sur la chaise, il y avait quelques photos qu’il m’avait prêtées auparavant lors de la préparation du film. Il s’agissait de portraits de lui pris en studio.

A Djelfa, les habitants aiment aller dans des studios de photo pour se faire faire le portrait avec des faux décors, la fiction commence là : l’un à une attitude de cowboy, l’autre à l’air de se rendre à la plage, etc. Il m’intéressait de savoir ce que Lamine ressentait devant ces images-là. Comme c’était la fin du premier tournage, il commençait à s’approprier cette atmosphère de la nuit, de l’enfant, de la peur, à partir de quoi il a improvisé et il s’est raconté, de manière fictionnelle mais également de manière documentaire car il habite ce qu’il dit. Devant ce fond rouge, je lui ai demandé de raconter à la caméra quelque-chose qu’il avait envie de partager, qui lui soit intime. Aussi, il a voulu mettre un accessoire, les lunettes de chasseur, que nous avions utilisé précédemment lors de la poursuite. Il commence par enlever les lunettes, il prend une photo, qui pour moi est une photo où Lamine se fictionnalise en cowboy, et il dit « c’est moi, et en même temps, ce n’est pas moi ». C’est presque comme s’il mettait à nu le dispositif du film : alors que jusqu’à présent, on suivait le récit comme une fiction, lorsqu’il dit : « je m’appelle Bachar Lamine, Lamine Bachar, sur cette photo c’est moi, et en même temps, ce n’est pas moi. », le spectateur se demande si ce n’est pas une histoire vrai.

Avec Lamine, nous ne parlons pas la même langue et nous n’avons pas la même culture mais je souhaitais que le cinéma que nous fabriquions ensemble puisse être un lieu de partage, que Lamine puisse se réapproprier le film, qu’il ait envie de le montrer. Et ça a fonctionné : en Algérie, Lamine a été présent aux projections et il en parle d’une très belle manière. La fable lui a permis de dire quelque chose de très intime tout en mettant une distance.

R B : Tu donnes une dimension directe du temps, à travers la présence du personnage qui implique à la fois ce qu’il a vécu, ce qui le précède, et ce qu’il va devenir. Le temps est une chose très importante dans ton film. Il a une dimension historique, liée à Djelfa, qui passe par la temporalité du personnage, parce qu’il s’agit d’un personnage temporel.

D Y : Je pense qu’une des puissances du cinéma est sa capacité à pouvoir relier différents temps au même moment. Par exemple, dans cette séquence, il y a le passé de la photo studio, l’image du film qui est à la fois passé car c’est un enregistrement et à la fois présent car elle est réactualisée par le fait qu’on la regarde au présent de la projection. Ce fond rouge qui nous fait penser à une autre photographie de Lamine vu précédemment dans le film. Enfin, il y a le sens contenu dans la parole : dans cette séquence, il dit qu’il aimerait redevenir enfant et l’image suivante représente un enfant.

Le cinéaste Jean-Claude Rousseau, autour de qui j’ai écrit mon mémoire d’études cinématographiques, m’a appris à être attentif aux correspondances entre l’image et le son.

Il me disait qu’un montage tient à un « battement de cil ». La coupe du plan de Lamine sur fond rouge se fait au moment où il ferme les yeux. On voit alors un plan de l’enfant qui frappe un tas de ferraille sous la lune. Fermer les yeux, c’est un motif qui revient plusieurs fois dans le film. Quand on ferme ses paupières c’est que l’on s’endort, que l’on rêve, c’est plus intériorisé, ce qui implique qu’un autre temps s’installe. On peut aussi être amené à plisser ses paupières lorsque la lumière est trop forte. Le film travaille également cela pour le spectateur car à plusieurs moments nous passons d’une image très sombre à une image surexposée et la rétine du spectateur doit se réadapter. Il y a différents dispositifs dans ce film. Pour la prise de vue avec le fond rouge, le dispositif est le fait d’avoir filmé Lamine de manière frontale avec cette question que je me posais : « Qu’est-ce que qui va se passer si je lui donne ces photographies et qu’il en parle ? ». Pour ce film, trouver un dispositif, ça a d’abord était un travail de recherche où j’ai séparé des éléments (photographies, voix, textes, accessoires…) que j’ai ensuite apportés sur le tournage pour en donner certains aux acteurs. Pendant la prise de vue, ils se sont appropriés ces éléments afin de créer du présent. C’est-à-dire que quelque chose d’imprévisible est arrivé, une histoire nouvelle s’est racontée à partir de ces éléments sans que je n’en contrôle le sens.

Je pouvais d’autant moins intervenir sur ce qui était dit que je ne comprenais pas la langue. A mon avis, face à cette scène, c’est pour cela qu’il y a de l’émotion pour le spectateur. On se retrouve en face d’une personne qui est réellement entrain de penser pendant que nous la regardons.

R B : On peut parler de « politique du sensible ». Car dans ton film il y a cette « opacité sensuelle » de l’espace-temps, la vibration du ciel et de la terre, la manière dont tu travailles les sources lumineuses en lien avec le ciel, la manière dont la terre vibre, en tout cas quelque chose se passe sur cette terre, même à la fin du film quelque chose y repousse.

Il y une autre expression que je trouve qui fonctionne très bien, qui est celle du « géographe-historien- sismographe » et cinéaste donc, parce que ton cinéma est géographique, géo-critique, géopolitique puisque que tu vas travailler un lieu, Djelfa ; tu vas travailler l’histoire commune, c’est-à-dire pas seulement celle de l’Algérie, mais, celle de l’Espagne, de la France… Historien aussi, dans Les oiseaux d’Arabie, 41-42, la correspondance de Simone Weil avec un anarchiste espagnol, interné dans un camp à Djelfa, et plus récemment dans La nuit et l’enfant avec le terrorisme de la décennie noire. Sismographe dans cette attention au moindre tremblement.

DY : Les films qui m’ont marqué ont fait bouger quelque chose en moi, après leur vision, mes sens étaient aiguisés, j’avais plus conscience de la pesanteur des choses, de la position des choses dans l’espace, de la lumière, des visages. J’avais la sensation que ce que je voyais existait autant que moi. Ce sont certainement des émotions que j’avais déjà connues enfant mais le cinéma m’a fait retrouver cela. Pour moi, la « politique du sensible », c’est ça : que l’individu retrouve ses puissances propres et le cinéma que j’aime travaille dans ce sens.

Cet entretien est issu d’une intervention de David Yon autour du film avec Robert Bonamy, maître de conférences en Etudes Cinématographiques à l’Université Grenoble Alpes.

* Ce titre fait référence à un passage d’un texte de Gilles Deleuze issu du livre Image temps, chapitre Les Puissances du faux : « Quand Perrault s’adresse à ses personnages réels du Québec, ce n’est pas seulement pour éliminer la fiction, mais pour libérer du modèle de vérité qui la pénètre et retrouver au contraire la pure et simple fonction de fabulation qui s’oppose à ce modèle. Ce qui s’oppose à la fiction, ce n’est pas le réel, ce n’est pas la vérité qui est toujours celle des maîtres ou des colonisateurs, c’est la fonction fabulatrice des pauvres, en tant qu’elle donne au faux la puissance qui en fait une mémoire, une légende. […] Ce que le cinéma doit saisir, ce n’est pas l’identité d’un personnage, réel ou fictif, à travers ses aspects objectifs et subjectifs. C’est le devenir du personnage réel quand il se met lui-même à fictionner, quand il entre « en flagrant délit de légender », et contribue ainsi à l’invention de son peuple. Le personnage n’est pas séparable d’un avant et d’un après, mais qu’il réunit dans le passage d’un état à l’autre. Il devient lui-même un autre quand il se met à fabuler sans jamais être fictif. Et le cinéaste de son côté devient lui-même un autre quand il « s’intercède » ainsi des personnages réels qui remplacent en bloc ses propres fictions dans leurs propres fabulations. […] Alors le cinéma peut s’appeler « cinéma vérité » d’autant plus qu’il a détruit tout modèle du vrai pour devenir créateur, producteur de vérité : ce ne sera pas un cinéma de la vérité, mais la vérité du cinéma. ».