Freddy Buache : 7345 longs métrages, 6290 courts métrages et 354 000 photographies.

• YT : Comment va la cinémathèque ?

FB : Plutôt bien. Il y a relativement peu de reprises, peu ou plus de films classiques qui passent dans les salles de cinéma. Donc nous avons des générations qui n’ont jamais vu les films d’avant-guerre, les films muets. Quand je fais une programmation, j’ai plutôt du monde dans la salle. Mais la projection, ce n’est qu’un aspect de notre activité. On en a tout de même un certain nombre d’autres qui me paraissent plus importantes. Pendant longtemps, il a fallu se battre pour obtenir les copies à la fin de la distribution commerciale. Finalement, on a obtenu des accords avec les producteurs étrangers. Actuellement, on peut dire que pratiquement tous les films qui sortent en Suisse finissent, à l’extinction du contrat, à la cinémathèque. Y compris les films américains ! Ce fut une des batailles les plus difficiles à conduire et à gagner. Car les sociétés américaines ne voulaient pas nous donner les films. Il y a encore quelques sociétés qui nous les refusent mais on peut dire que la cinémathèque suisse a, de ce point de vue, une situation tout à fait privilégiée.

• On dit que votre stock est l’un des plus riches du monde ?

Ouais. (Rires). On ne prête qu’aux riches. (Rires). Non… C’est pas vrai qu’on est les plus riches du monde. Il y a un handicap que je ne pourrai jamais surmonter, c’est qu’on a perdu du temps. On a commencé dans les années cinquante et jusqu’en soixante, on était très mal vus. On nous donnait les films au compte-gouttes. Et là, il y a eu des destructions continues. La première subvention confédérale est venue en 1963. On était tolérés. On a dit : «Oui, la cinémathèque est une institution qui existe». Voilà ! Ça n’allait pas plus loin que ça. Après 1963, on a été un peu mieux soutenus mais pas tellement sur le plan des entretiens ou des relations qu’on pouvait avoir avec des producteurs étrangers. J’ai dû m’en occuper moi-même, ce qui explique ma présence dans les festivals. J’avais une situation un peu particulière, j’étais là comme journaliste mais je pouvais en même temps trouver, dans des climats un peu différents que ceux des bureaux, des gens avec qui je pouvais parler, expliquer ce qu’on faisait, etc.

_

Mais ça a été quand même un très, très long travail. La première des grandes sociétés américaines qui nous ait donné des films, c’est la Fox, la deuxième, c’est la Warner. Mais il a fallu convaincre toutes les autres qui avaient une trouille horrible du piratage et des vendeurs marginaux. C’est vrai qu’à partir d’un certain temps on est devenus assez riches et d’une richesse un peu singulière parce que si je reçois des films américains, ce sont des copies uniques, sous-titrées français-allemand. Si ces mêmes films sont donnés à la cinémathèque de Belgique, ils seront peut-être sous-titrés flamand. Tandis que nous, on a des copies sous-titrées français-allemand et, si un jour les Américains veulent faire un hommage à un de leurs metteurs en scène, je peux envoyer la même copie à Berlin ou à Cannes. J’ai pu leur faire remarquer que la destruction de ces copies sous-titrées était d’autant plus catastrophique.

• La qualité de la conservation joue-t-elle un rôle dans cette idée de la richesse ?

Alors… Oui ! On est assez bien équipés mais on a un grand défaut dans notre organisation. On a une multiplicité de dépôts. Chaque fois qu’un dépôt était plein, j’en ouvrais un autre. Mais, il est sûr qu’à partir de la fin de cette année, je pourra tout regrouper dans un même lieu.

• Dans quel état sont les films conservés ?

Là, c’est un autre problème. Mon désespoir est permanent. Chaque fois que je vois un film des années 50 en couleurs, je vois qu’il n’y a plus de couleurs. Qu’est-ce qu’on peut faire ? On ne peut que pleurer. Hier encore, je voyais Hello Dolly. On montre des westerns que j’a vu il y a trente ans dans des prairies verdoyantes ! Et je vois aujourd’hui que l’herbe est sèche ! Les mêmes paysages sont complètement rôtis. Il n’y a plus un brin d’herbe qui soit vert. C’est comme ça, on peut pas faire grand-chose. La vocation de toute cinémathèque étant de conserver la production nationale, nous apportons les plus grands soins aux films suisses. On a fait pas mal de choses dans ce domaine. D’abord on a essayé de récupérer les films qui étaient perdus. On en a retrouvé un certain nombre. Il y en a qu’on ne retrouvera plus jamais. Je crois que c’est définitif. L’année dernière, grâce à la cinémathèque de Belgique, on a pu obtenir, finalement, en mettant plusieurs morceaux ensemble, de restaurer un film qu’on croyait perdu, Visage d’enfant de Feyder, tourné en Valais, dans les années 20. Puis on a essayé de faire passer sur la pellicule acétate tout ce qu’on avait de film nitrate. Pour ça, on a obtenu quand même un peu d’argent. Pas beaucoup d’argent. Je vous rappelle qu’on a des subventions qui sont vingt fois moins importantes que celles de la cinémathèque française par exemple. Mais enfin, on travaille avec nos moyens. Par ailleurs, depuis une vingtaine d’années, la Confédération nous donne, chaque année, les moyens de mettre de côté les films suisses récents à la condition qu’ils aient reçu une prime à la qualité. Je suis bien content mais je préférerais que ce soit un dépôt de tous les films suisses !

• Un dépôt légal !

Ça coûterait peut-être trop cher. On a déjà tous les films qui ont une prime à la qualité. Quand un film pas primé me paraît d’un certain intérêt, j’essaie quand même d’obtenir une copie que nous payons sur nos propres budgets.

• Avez-vous un fonds Mai 68 ?

Mai 68 ? Ouais… J’ai quelques films de Mai 68 que j’avais récupérés à l’époque. On n’est pas très riches… Disons qu’on a les films les plus importants mais il y a des films-tracts qui nous manquent. La reprise aux usines Wonder, ça, on l’a ! Il y en a peut-être d’autres à Bruxelles ! Il faudra qu’un jour, entre plusieurs cinémathèques, on fasse un inventaire complet. Vous savez, les films rares, c’est une notion qui n’est pas la même que dans la muséologie. Si vous avez La Joconde, vous avez La Joconde. Pendant longtemps on disait: «L’Age d’or de Bunuel, c’est La Joconde.». Il y en avait une copie à Paris. C’était Langlois qui l’avait et il la couvait. Puis on a tiré le film, il est même ressorti dans le commerce. Maintenant, c’est le film le moins rare. Les films rares, c’est plutôt des films suisses qu’aucune cinémathèque au monde ne conserve ou ne conservera !

• Après vous, y aura-t-il des problèmes à la cinémathèque ?

Vous savez, je crois que je fais partie d’une génération de «gens de cinémathèque». Je dirais la deuxième génération, directement greffée sur le travail de Langlois. J’ai rencontré Langlois et ça m’est tombé dessus : je me suis occupé de la cinémathèque. Je pense qu’à l’époque, les cinémathèques étaient des institutions très liées à une personne, à sa biographie, à sa manière d’envisager le cinéma et à sa mémoire. On voyait des films. On avait une certaine mémoire de tout ça. Je crois qu’après les gens de ma génération, les cinémathèques seront prises en charge par des gens qui sont avant tout des techniciens. Je trouve ça un peu triste parce que les gens s’intéressent plus à la détérioration chimique du film qu’à ce qu’il peut y avoir sur cette image de film. Ce sont des ingénieurs. Mais que ce soit un film de Méliès ou un film nul de n’importe qui, ça ne les concerne pas tellement. Nous, on a vécu sur une mémoire qui était très personnalisée. On avait des fichiers manuels. Maintenant, on va passer sur ordinateur. Tout va changer. A l’heure actuelle, les échange entre cinémathèques sont bien meilleurs. On se prête les copies, on refait une copie plus complète, on essaie de retrouver pour les films muets, les titres d’origine, etc. Au début, il avait nécessité — pas de télévision ! – dans les villes de voir les films classiques ou les films du passé. C’était donc le rôle de la cinémathèque et ça agaçait naturellement les milieux professionnels. Les distributeurs el les salles disaient : «S’il y a trois cents personnes au ciné-club, c’est trois cents tickets qu’on ne vend pas». On était en porte-à-faux. On disait : «Pourquoi est-ce qu’il veut garder ces films ? Qu’est-ce qu’il va en faire ?» D’autre part, c’était une période un peu militante : nous, dans les ciné-clubs, on défendait un certain cinéma. Et le cinéma qu’on défendait évidemment, c’était celui qu’on détestait dans les milieux professionnels. J’ai eu, dans les années 60, des difficultés très graves parce que j’essayais de faire connaître le cinéma polonais ou bien le cinéma soviétique. Or, après Budapest, les milieux professionnels en Suisse avaient interdit les films venant de l’Est. Y compris les classiques. On était, par rapport au commerce, presque continuellement dans une espèce d’illégalité. En tout cas, on ne suivait pas leur règlement. On les agaçait énormément. C’était facile de dire qu’on était vendus à Moscou. On disait : «Les Américains ne veulent pas donner de films à ces types parce que ces types iront les rapporter à Moscou immédiatement». Peu à peu, je ne sais pas si c’est nous qui avons mis de l’eau dans notre vin rouge, en tout cas les choses ont évolué autrement. Moi, aujourd’hui, mon problème c’est de dire à quelqu’un qui me téléphone : «Ecoutez, vous passez tel film à votre programme, je vous prie de me faire une cassette». A quoi, je réponds : «Je ne fais pas de cassette parce que je respecte les droits des producteurs qui me donnent les films». Ben, les gens ne comprennent pas ça. Ils me disent : «Mais pourquoi vous voulez pas me faire de cassette ? Je prends des cassettes à la télé tout le temps». Je réponds: «Attendez que le film passe à la télé. Moi, je dois respecter les droits».

• Vous étiez de gauche ?

Et je le suis resté, j’espère bien. Aussi, on piaffait pas mal. Vous savez, les milieux professionnels à l’époque, étaient extrêmement puissants. C’était une espèce de lobby. Il y a des gens qui ont essayé d’attaquer ça en disant : «C’est pas conforme à la loi sur les cartels. Les distributeurs ne donnent des films qu’aux membres de l’association des exploitants, et les exploitants ne prennent des films que chez les distributeurs». Par conséquent, c’était impossible d’ouvrir une salle sans la bénédiction de ces grands groupes. Ils avaient des secrétaires qui étaient des avocats, des juristes suisses allemands qui étaient d’une violence terrible. Chaque fois qu’on faisait une manifestation, on était regardés comme des gens qui faisaient quelque chose d’illégal. Quand on a inauguré la cinémathèque, en 1950, on avait fait venir Eric von Stroheim parce qu’on voulait mettre notre programme sous le nom de quelqu’un pour lequel on avait un grand respect. Pour Les Rapaces, Stroheim est venu à Lausanne et on n’a pas trouvé de salle pour présenter le film ! Il a fallu le passer à l’aula de l’université avec un appareil 35 portable qui nous avait été prêté par les églises. C’était une projection pisseuse. C’était rien. En 1950, j’avais prévu de faire un hommage au Ciné-Journal suisse à La Maison du Peuple. Eh bien, ça nous a été interdit ! Finalement, on a tellement crié qu’on nous en a donné l’autorisation. Comme on était soumis à ces gens, naturellement, et que nous étions plus jeunes et plus mordants, nous ne manifestions que notre insoumission. C’était normal. Dès qu’on pouvait passer un film russe, un film polonais, on le passait. On nous envoyait des lettres pour dire que c’était pas conforme. Donc, grâce à la cinémathèque ou à nos amis des autres cinémathèques qui étaient à cette époque bien plus fortes que nous, on pouvait faire venir les films. Le but c’était — moi, je n’ai jamais été collectionneur – de faire connaître. Et, à l’époque, il s’agissait absolument de sensibiliser les gens à l’histoire du cinéma, à la culture qu’il peut y avoir à partir du cinéma. Une culture qui a été complètement laissée de côté et qui l’est encore. Vous pouvez prendre les plus distingués savants qui donnent des cours dans nos hautes écoles, les mettre l’un à côté de l’autre et leur demander qui est Dziga Vertov, j’aime autant vous dire que vous aurez de drôles de réponses. Je raconte toujours qu’en 1952, la création du ciné-club de Genève, c’est deux étudiants qui sont venus me trouver. C’était Tanner et Goretta qui avaient envie de faire du cinéma mais qui avaient aussi envie de voir des films. Voilà…

• Vuille vous avait-il interdit dans ses cinémas ?

Non! C’est faux ! J’ai été interdit dans les cinémas mais pas dans ceux de Vuille. Il y a aussi ce problème-là. Moi, je faisais de la critique alors les gens disaient : «Evidemment, si tu fais de la critique, tu peux pas dire du mal des films et puis ensuite aller trouver les distributeurs en disant que tu as envie des copies». Je passais pour un tueur dans ce monde-là. C’est absolument faux. Simplement, j’avais un peu changé d’optique. Il faut dire que dans les années 50, il n’y avait pas de critique. Les journaux faisaient des chroniques comme ça. Moi, je faisais du journalisme. Je sais très bien comment ça se passait. Les cartes de libre-entrée étaient déposées à la rédaction et puis les rédacteurs disaient : «Qu’est-ce que tu fais vendredi ? C’est toi qui y vas avec ta femme ?» «Ouais, j’y vais puis je ferai un petit papier pour dire que c’est bien». Et puis, j’ai commencé à faire un peu plus de critique et on avait évidemment pas l’habitude. Les cinémas faisaient une page de publicité pour lancer le film. Ça coûtait donc très cher et ils trouvaient anormal de payer une page de pub et puis de lire, deux jours après, un article qui disait que le film n’était pas bien fameux. C’est vrai qu’on a dit : «On peut plus le voir», et que les distributeurs trouvaient cela inadmissible. Aujourd’hui, je vois qu’on fête le cinquantième anniversaire de Blanche-Neige dont on dit que c’est un chef-d’œuvre immortel, d’une beauté incroyable. Ben moi, j’ai jamais dit du bien de Walt Disney. A l’époque, ça faisait des scandales terribles. Moins quand on disait du mal des dessins animés que des fameuses séries sur les animaux qui s’appelaient C’est la vie, qui avaient un anthropomorphisme tout à fait extraordinaire. Je me rappelle, j’avais fait un papier sur La Vallée des Castors pour montrer que c’était un film militariste au moment de la guerre de Corée. Or, il y avait une idéologie dans l’organisation sociale des castors qui était exactement plaquée sur l’idéologie américaine de l’époque. C’était un peu difficile parce que les gens disaient : «Il est fou. Il n’y a pas de rapport entre les castors et la guerre de Corée. Pourquoi il fait ça ? C’est un type de gauche, un marxiste ! » Bref, tout ça était drôle. Georges-Alain Vuille, c’est un type que j’ai rencontré – il avait 14 ans – et il secouait ses parents pour leur dire : «Vous n’avez jamais rien compris au cinéma». J’avais de très bonnes relations avec lui. C’est un de ceux qui a fait changer les choses, qui a expliqué qu’il fallait faire de la critique, qu’il fallait essayer de transformer un peu le cinéma. Après, il est allé un peu trop loin, quand il a changé le prix des places et qu’il s’est retrouvé avec les bombes lacrymogènes de la police.

• Où en est le cinéma suisse ?

Des défenseurs du cinéma suisse, il y en a en Suisse allemande et deux ou trois en Suisse française. J’en ai toujours été parce que je me disais que si l’on gardait des films à la cinémathèque, il ne fallait pas que ce soit pour mettre des bobines sur des rayons mais que ce soit pour quelque chose qui se diffuse, qui donne envie de s’exprimer par le moyen de la caméra. Or, dans les années cinquante, inutile de vous dire que c’était extrêmement difficile. Pour plusieurs raisons : sur le plan technique, et sur le plan du rapport à la société qui n’avait pas tellement envie qu’on fasse du cinéma. On a préparé le terrain. Une des façons a été de proposer la loi d’aide qui est passée en 56-57. Et moi, je me suis promené en Suisse, dans toutes les villes, avec des petits montages de films, pour expliquer aux gens que le cinéma avait une histoire, que c’était une écriture, que ce n’était pas nécessairement un spectacle pour idiots et pour dire qu’il n’y avait pas de cinéma suisse. On était plusieurs. Par exemple, Tanner s’est engagé très fort. Il y avait tout un travail comme ça à faire à la base ! On prenait le train avec un appareil 16 et des bobines, et puis on débarquait à Winterthur ou à Fribourg. On disait : «Voilà, c’est le Monsieur de la Cinémathèque. Monsieur va vous expliquer qu’il y a eu du cinéma allemand, du cinéma russe et tout ça». On passait des bouts de films. On choisissait un morceau de Potemkine. Pour les gens, le cinéma c’était les vedettes. Dans les années 58-60, il y avait quand même des gens qui avaient envie de s’exprimer et les moyens techniques avaient un peu évolué. L’arrivée des magnétophones donnait la possibilité de prendre le son plus facilement et, la grande révolution, c’était le filmage en 16 et le gonflage en 35. On a pu faire ça par exemple avec Quatre d’entre elles. C’était devenu possible de filmer en 16, avec des moyens quasi d’amateur, et ensuite de passer au labo et d’avoir une image 35 convenable. Ça pouvait donc sortir dans les salles au même titre que les autres films. Cela a précisé l’envie et donné quelques films qui ont été faits à ce moment-là. Et puis, il y a eu un tournant formidable. En 1964, à l’Exposition nationale, il y avait les films de Brandt. Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, la télévision n’était pas là. Ses films étaient des films choc. En trois minutes, il vous expliquait ce qu’était la pollution de la nature, le vieillissement d’une société, le capitalisme euphorique. Et que tout ça était bâti sur des choses un peu fragiles, que cette civilisation avait l’air de gagner beaucoup de bonheur mais que, en même temps, elle perdait pas mal d’autres valeurs. Je crois que les gens étaient très sensibles à ça. Et très sensibles au fait que cela leur était dit par le cinéma. 1964, c’était donc un an après la loi sur le cinéma. Alors, il y a eu les moyens techniques, la loi, la sensibilisation, l’exposition nationale, etc. Il a fallu attendre encore un peu. Le déclic sera donné avec La lune entre les dents de Soutter, film en 16 gonflé en 35, que j’ai fait venir à Locarno, qui a été hué et qui a vidé la salle. Tout le monde a dit : «Le cinéma suisse ne peut pas exister. Ce film est nul. Et, en plus, ces images ne sont pas aussi belles que celles des films du commerce». Mais enfin, c’était aussi greffé sur la nouvelle vague française que les gens avaient quand même appris à avaler. Après, c’est Charles mort ou vif qui a été fait sans moyens de production. Quand Tanner s’est retrouvé avec son film, ces fameuses associations professionnelles dont je vous ai parlé tout à l’heure ont dit : « Mais qui c’est ce Monsieur qui a fait un film ? Il n’est pas producteur. Le film ne peut donc pas passer». Aucun distributeur ne le voulait. Néanmoins, Tanner a obtenu l’autorisation de passer son film dans les cinémas, pour autant qu’il s’en occupe lui-même. Après ça, il y a eu La Salamandre qui a fait un tabac à Cannes et il a vu, en colonne par un, arriver tous les distributeurs qui disaient : «Eh là ! il faut nous donner le film». Il y a eu un retournement tout à fait profond qui a tout changé. A partir de là, le cinéma suisse a évolué comme vous savez. Je pense que c’est un cinéma qui a des qualités énormes, qui a très peu de moyens. Moi, j’ai toujours pensé que la pauvreté était un des atouts du cinéma suisse, que, finalement, les films réalisés avec une équipe où chacun était payé avec le sandwich, ça donnait peut-être une certaine densité. Mais il a bien fallu s’organiser, commencer à faire des films dans une structure industrielle. Enfin, disons pré-industrielle… Et là, on n’avait pas les moyens. Par conséquent, c’était ou trop ou trop peu. On voit ça sur certains films que, par ailleurs, j’aime assez. Sur le film de Soutter, Repérages, où on trouve dans la distribution les noms de Delphine Seyrig, Léa Massari, Trintignant, Valérie Mairesse. Il y a bien les Salines, il y a bien l’Hôtel de Bex, mais, en même temps, on vise un peu le marché français, le marché international. C’est un de ces films un peu difficiles parce que trop bon marché pour régater avec un même film fabriqué en France et trop cher pour le cinéma suisse. Il y a là une fatalité contre laquelle on ne peut rien. Il me semble que le type qui donne le mieux la direction aujourd’hui, c’est Tanner. Il a son public. Il y a 500 000 personnes dans le monde qui verront ses films. Ça lui suffit. Il ne les fait pas pour des millions de spectateurs. Son nouveau film, La Vallée fantôme, est superbe. Je trouve que c’est son meilleur film avec Dans la ville blanche et Charles mort ou vif. Il va sortir à Paris, à Montréal et sans doute à Londres et New York. Il ne fera pas du tout les scores de Rambo, mais il n’est pas fait pour ça ! La production est juste, voilà. Alors, à partir de là, bon, il y a des gens qui continuent et qui, peut-être, n’ont pas assez de moyens. Et puis, il y a ceux qui pensent qu’il faut au contraire choisir les grands moyens.

• Von Buren ?

Oui. Je ne parlerai pas du Rosi. Est-il bon ? N’est-il pas bon ? Je trouve ce film pas bon du tout. Ce n’est pas le problème. Je dis que c’est un film très mal produit, qui a coûté beaucoup trop cher pour ce que c’est. Il a été mal pensé. Mais enfin, la Suisse doit se poser des questions : qu’est-ce qu’il faut produire ? Pourquoi ? Comment ? Je trouve que Tanner montre le bon chemin. Il fait des films tels qu’il a envie de les faire. Il adapte ses moyens. C’est en coproduction avec la France parce qu’il a une certaine renommée. Ou bien Schmid, Koerfer, ou les gens comme ça. Un des grands films suisses allemands récents, c’est celui de Dindo Dani, Michi, Renato et Max, tourné en 16 millimètres et qui dure deux heures. C’est un très très beau film sur les jeunes et Zurich. C’est un film aussi fort, je crois, que L’exécution du traître à la patrie. Evidemment, il aura une audience limitée. Mais il n’est pas fait non plus pour aller dans les grands circuits internationaux. Je ne pense pas que le cinéma suisse, contrairement à l’idée qu’on répand un peu trop facilement dans la presse suisse, soit aussi faible qu’on le dit.

• Y a-t-il une relève ?

Il y a une relève. A propos de la presse, on est dans une situation catastrophique parce que la multiplication des films à la télé fait que tout le monde parle de tout. Il y a deux vedettes par matin jetées dans la presse et qu’on oublie le lendemain matin. Il y a une espèce d’inflation, on a tendance à dire : «Le cinéma suisse est nul». On juge en fonction des surfaces occupées par les films. Je trouve qu’il y a actuellement chez les commentateurs dans la presse, notamment suisse française, une attitude inadmissible et quasiment fasciste. Quand je dis fasciste, je peux donner un exemple : dans un journal, un type qui écrit beaucoup sur le cinéma, parle de Cannes avant Cannes et dit : «Cannes, ça va être la grande fête du cinéma ! Il y aura des vedettes ! Il y aura le roi d’Angleterre ! Il y aura Lady Di ! Il y aura des filles sur les plages ! C’est la grande fête ! Il y aura des films superbes ! Et ça, c’est le cinéma. Il y aura beaucoup de monde et il y aura évidemment là-dedans deux ou trois critiques…». Suivez mon regard, je me reconnais immédiatement ! «Il y aura là-dedans deux ou trois critiques grincheux qui trouveront que tout ça n’est pas très drôle mais qui malgré tout découvriront là le chef-d’œuvre moldave que personne ne verra ! » S’il va jusque là, je dis : «Bon, c’est son opinion». Mais la phrase continuait par un mot entre parenthèses qui était fasciste. C’est: «…que personne ne verra, – heureusement — ». Le « heureusement » est une saloperie inadmissible ! Au nom de quoi ce Monsieur veut-il que les gens ne voient que les films du commerce qui débordent ? Et pourquoi les gens ne verraient-ils pas un chef-d’œuvre moldave ? Je trouve que là, il y a un pourrissement qui est insupportable ! Absolument insupportable ! Il y a uniquement ce qu’ils appellent dans leur langage de la promotion. On fait de la promotion plus ou moins camouflée, plus ou moins directe ou indirecte. Enfin, voilà ! Votre question, c’était le…

• La relève.

Alors, la relève oui ! Elle existe. Mais, évidemment, elle se retrouve dans une situation extrêmement difficile parce que ça coûte un peu plus cher qu’autrefois de faire des films. C’est difficile de bricoler un film si on n’a pas d’argent. Je trouve que le film de Tanner, Une flamme dans mon cœur, est un film très très important comme défi : c’est un film qui coûte six ou sept fois moins cher qu’un film ordinaire. Il a fait un film pour dire : «On peut, avec 350 000 francs suisses, faire un film et finalement le sortir à Paris». Donc, ce n’est pas nécessaire d’avoir un million ou un million et demi. Maintenant, il faut presque, pour un long métrage, taper à deux millions. Je peux vous faire une autre démonstration : Tanner avec Charles mort ou vif, Soutter ou le groupe des cinq avaient tout de suite compris que c’était nécessaire d’avoir l’appui de la télévision. Ils faisaient des films qui coûtaient mettons 300 000 francs. A la télévision, ils avaient 80 000 francs comme préachat. Ils pouvaient recevoir de Berne 80 000 francs. Ils pouvaient aller dans une fondation et tirer quelques sonnettes. Ils pouvaient se retrouver avec 200 000 francs sur la table pour un film qui en coûtait 280 000. S’ils mettaient, même en participation, les équipes, peut-être ils pouvaient le faire pour 250 000. Si vous avez 200 000 francs et que vous allez à la banque demander 50 000 francs, ça fait pas un problème. Vous pouvez les avoir. Donc, vous pouviez partir avec un budget qui était plein. Aujourd’hui, pour un film d’un million et demi, vous avez un million mais il faut aller à un million huit cent mille. Ces 800 000 francs sont extrêmement difficiles parce que, là, il y a un risque. C’est les rapports qui ont changé. Maintenant, ces pauvres gens qui veulent passer au long métrage ont des itinéraires avec stations obligées. Ils commencent à Berne, 200 à 250 000 francs, ils vont à la télé, dans les cantons, les fondations, etc. Et puis, une fois qu’ils ont ça, il faut qu’ils essaient de trouver une coproduction. Ils la trouvent ou ils ne la trouvent pas. A Paris, le coproducteur français leur dit : «Oui, mais à la condition de prendre un acteur qui va vous coûter un peu plus cher». Je me rappelle de Patricia Moraz quand elle faisait Le chemin perdu. Elle avait beaucoup de difficultés à mettre en place son budget. Elle disait : «Pour obtenir les moyens de faire mon film, il faut que j’engage des interprètes qui me coûteront un peu plus cher mais qui me rapporteront un peu plus». D’où les noms de Delphine Seyrig, Charles Vanel. Ce n’était peut-être pas suffisant, alors, tout à coup, elle disait : «Peut-être, ce serait plus facile avec Faye Dunaway et Marlon Brando». C’était complètement délirant. Il faut donc qu’ils reviennent à des budgets très cadrés. Ça a l’air d’être dit par un vieux con mais il faut revenir à un cinéma un peu pauvre. Je ne vois pas comment, en Suisse, on peut s’en sortir autrement. Regardez les films… Prenons L’Ogre de Chessex, monté par Edlstein. Le film ne sort pas ! Il sort à Lausanne avec un petit succès, à Genève avec un succès déjà moindre, de l’autre côté dé la Sarine, on ne sait pas très bien ce que c’est et il ne sortira jamais à Paris.

• Les distributeurs français ne l’ont pas apprécié.

Ouais. D’accord. Mais enfin, je veux dire que c’est un film fait ! Il y a des films français aussi mauvais que ça qui passent ici…

• Ils ont passé L’âme-sœur.

On peut discuter sur les qualités de L’Ogre mais sur L’âme-sœur, on ne peut pas. Voilà un film superbe mais il n’a pas gagné son pain en France.

• Ils ont été très généreux avec ce film.

Ils ont été généreux mais il est mal sorti. Il est sorti trop tard.

• C’est le cas d’un film français sur deux.

D’accord mais… Prenons Trois hommes et un couffin. A sa sortie, il n’a pas eu beaucoup de succès et puis c’est venu comme ça, un peu de fil en aiguille. C’est un film un peu gentillet. Si Amiguet, à Vevey, avait fait Trois hommes et un couffin comme il est, le film ne serait jamais sorti !

• Je suis d’accord.

Actuellement, on assiste à des concentrations. Les directeurs de salles d’une ville comme Lausanne se plaignent qu’il n’y a personne dans les salles. Les programmes ne sont pas très attractifs. Et puis, quand même, pour ne pas se plaindre trop longtemps, ils disent : «Ça fait rien. On attend le prochain James Bond».

• Avez-vous traité des cinéastes genevois de machines-célibataires ?

(Rires). Je ne me souviens plus bien. A Genève, évidemment, il y a plusieurs groupes. Moi, j’ai toujours été pour le cinéma d’expérimentation. J’ai même fait tout ce que je pouvais puisque je fais partie d’une commission qui distribue un peu d’argent à Berne pour aider l’expérimentation. Là, on est, disons, dans un cinéma un peu différent. Je veux dire que c’est un cinéma qui vise… Moi, je pense qu’il faut continuer à le faire. La petite Deprez là… Je vais chaque année à l’ESAV pour un peu voir ce qui se fait. Moi, je suis pour. Le cinéma ne peut vivre que dans la mesure où il y a des gens qui inventent des choses, qui expérimentent. Enfin, bon, je sais, Véronique Goël est… un peu… crispée. (Rires). La relève, en tout cas, je ne sais pas si elle existe mais je constate qu’elle fait des films. Schupbach vient de terminer un long métrage. Amiguet va en commencer un. Rodde écrit son deuxième. En Suisse allemande, il me semble qu’il y a aussi pas mal de gens qui travaillent.

• Vous n’avez jamais filmé ?

Non. Intellectuellement, je suis difficile à classer parce que j’ai toujours hésité entre Sartre et le surréalisme. Sartre, ça me paraissait essentiel dans ma vie. Ça m’a transformé. Ça m’a empêché d’être stalinien. C’est déjà pas mal. (Rires). Mais en même temps, j’ai toujours été attiré par les surréalistes. Alors, c’est un mariage difficile parce que c’est un peu la carpe et le lapin. Tous mes copains étaient surréalistes. Ils n’aimaient pas tellement Sartre, mais moi, j’étais quand même très lié à ça. Voilà ! Et puis, malgré tout, la motivation politique me paraissait importante, tout en étant à gauche, sans jamais être du Parti…

• Anarchiste ?

Oui, un peu. J’avais des copains plutôt trotskystes, à cause des surréalistes. Plutôt de la Quatrième et tout ça. Et puis, j’ai rué un peu dans les brancards. C’est ce qui explique mes prises de positions très très violentes au moment de l’arrivée de la Nouvelle Vague. J’avais une estime énorme pour Godard mais, je trouvais que ce qu’il faisait n’était pas ce qu’il fallait faire. Je disais : «Je peux pas comprendre qu’on fasse l’histoire d’un petit voyou qui remonte de Marseille…» L’histoire lui a donné raison plutôt qu’à moi.

• Mais lui aussi a fini par trouver A bout de souffle fasciste.

Oui, mais il l’a dit plus tard. A l’époque, il ne le disait pas.

• C’est pour ça qu’il a fait Numéro deux. Vous m’aviez déjà parlé de cela une fois. N’avez-vous pas fini par vous rencontrer ? Il y a eu un changement chez lui aussi.

Je lui rends au moins cet hommage : il ne m’en a jamais voulu. C’est un type avec qui l’on peut parler. Je viens de publier un petit bouquin chez Hatier sur le cinéma français des années 60.

• Vous l’avez rédigé maintenant ?

L’été dernier.

• C’est votre point de vue actuel ?

Oui ! Oui ! La presse française est complètement hébétée devant ce bouquin. On n’en parle pas. Il y a un grand papier dans Le Monde de Siclier — c’est un vieux copain – sur les années 60 et, la moindre des choses, c’était de dire qu’il y avait un bouquin qui vient de paraître. Il n’y a pas un mot ! Parce que j’ai tout articulé sur la guerre d’Algérie. Et alors ça ! Ah-ah-ah ! Ça les glace ! Vous verrez…

• Je verrai ça de près…

Il y a un chapitre sur Jean-Luc. Un peu comme ça… Enfin il m’a dit qu’il aimait bien ça. J’ai repris mon point de vue de maintenant. Mais je n’ai pas beaucoup évolué par rapport à ce que j’avais dit à l’époque. Seulement, à l’époque c’était à chaud et c’était dans la polémique. Je disais: «A bout de souffle, c’est de la merde. Le Mépris, c’est nul». Bon, c’est pas tout à fait comme ça quand on remet les choses… Mais, par exemple, là, c’est une collection pédagogique. Faut pas que ça aille trop loin. Ils m’ont déjà caviardé un bout parce que c’est des pieds noirs, les gens d’Hatier. Enfin, bref ! Et alors… Et en plus, il faut mettre un film qui est le film de l’époque. Evidemment, on pense tout de suite à À bout de souffle. Alors, moi j’ai mis au contraire Marienbad. Il me semble que Marienbad, indépendamment de toutes ses qualités, c’est formidable. C’est un film complètement expérimental. Or, ce film, c’est un film qui est sorti… devant les foules… avec un succès. Quand on pense, c’est quand même incroyable. Ça a passé mieux qu’Hiroshima par exemple.

• C’est un succès de snobisme.

Oui ! Mais quand même, il y a des structures de récit complètement nouvelles.

• A bout de souffle était plus inventif.

Peut-être. C’est possible. C’est incroyable. Le snobisme ça existe aussi. Hiroshima, je l’ai vu un matin, ici au Palace. Le directeur de la salle a dit : «Ce film n’est pas montrable. Si on montre ça, alors vraiment, ils vont casser les fauteuils. Ils vont demander d’être remboursés». On s’était mis à plusieurs en lui disant : «Mais essayez quand même. Vous verrez. Peut-être qu’il n’y aura pas d’émeute et tout ça». «Ouais mais enfin, on peut pas passer un film pareil ! Vous avez entendu comment elle parle ! Enfin, non, mais c’est pas vrai ! »

• Pourquoi empêchez-vous les historiens révisionnistes de parler ?

Je ne les ai pas empêchés de parler ! C’est une histoire très drôle. On avait prêté quelques films -dont Nuit et brouillard ~ à Nyon, et je savais qu’il y avait des trucs par rapport à l’histoire des révisionnistes lausannois. Mais je ne me proposais pas du tout d’aller à Nyon. Or, un jour que j’étais avec Zender et que nous avions rendez-vous à Genève, nous nous sommes dit : «On ne prend pas le train puisque Dimitriu va nous conduire». Et qu’est-ce qu’on fait ? On s’est arrêtés à Nyon. Devant le collège, il y avait une certaine agitation et je demande ce qui se passait.

_

On me dit : «Il y a une conférence de presse». «Une conférence de presse ? On n’arrive pas pour voir un film ?» «Non, vous arrivez juste entre deux films pour une conférence de presse». Je dis: «Bon. Une conférence de presse de qui ?» «Ah! Mais justement une conférence où il y aura Faurisson». J’ai dit : «Comment Faurisson? Qu’est-ce qu’il fout là ?» Alors je vais vers De Hayden et je dis : «Mais écoutez, vous êtes cinglé. Faurisson, il ne faut pas lui donner la parole comme ça, parce que vous allez être mis la tête la première dans un sac. C’est sans espoir». Il dit : «Non-non-non. On va faire un truc, ils seront sur la scène et tout ça». Je dis : «Mais pourquoi Faurisson? » Il dit: «Mais parce que j’avais invité Mariette Paschoud. Elle m’a répondu qu’elle ne pouvait pas venir mais qu’elle se ferait remplacer. Et, à midi, j’ai trouvé Faurisson et l’autre de la Vieille Taupe. Comment s’appelle-t-il déjà ? »

• Pierre Guillaume.

Ouais ! «Donc, je leur donne la parole». «Alors, si vous leur donnez la parole, on va aller écouter ça». (Rires). Effectivement, il y avait beaucoup de monde. Moi, je ne suis pas très connu de ces milieux-là. Or, qu’est-ce que j’aperçois au moment où j’entre dans la salle ? Guillaume qui dit à Faurisson : «V’là Buache». Je lis ça sur ses lèvres. Bref ! Je me dis: «Du calme. Calmos. Je ferme ma gueule. Je dirai pas un mot». Et puis Faurisson commence… D’abord Guillaume fait un discours, tout un discours sur l’histoire, les ambiguïtés de l’histoire, que rien n’est sûr, bon. Rien n’est sûr, c’est vrai. Là, y a rien à dire. Après, Faurisson parle. Il y avait un truc qui m’énervait déjà, c’est que De Hayden était aux petits soins pour cet invité. Il disait : «Monsieur le Professeur, oui, Monsieur le Professeur, non, Monsieur le Professeur». Il n’y avait qu’à lui dire : «Oui ! », « Non !». Faurisson a un discours extrêmement habile. Il a une façon de discuter des détails pour ne pas avoir à prendre en compte l’ensemble qui saute aux yeux. Il expliquait qu’à Bergen-Belsen ou je ne sais où, on disait qu’il y avait 52 000 morts, or il y en a eu 42 300… Alors là, je gueule : «Ça change quoi ? » (Rires). Il répond : « Ah, attendez. Ça change tout. Pour ceux qui ont survécu, ça change tout». Bon, c’est vrai. Et puis il continue comme ça. Il y avait une fille au départ qui avait demandé la minute de silence. Faurisson s’est levé. Il regardait voler les mouches pendant cette minute. Puis, peu à peu, ce discours s’est construit mais d’une manière quand même tout à fait insupportable. Un enculage de mouche pas possible ! «Est-ce que c’est vrai, est-ce que c’est pas vrai ? C’est pas tout à fait vrai». Alors bon, j’ai gueulé une fois, je ne sais plus pourquoi. Et puis, à un moment donné, ce n’était plus possible. Je me suis levé et j’ai dit : « Je trouve que là on est en pleine obscénité. Si vous permettez, je me retire». Et je me suis levé. Et, évidemment la moitié de la salle est sortie. Donc, je n’ai pas interdit de par-ler. C’est tout. J’ai dit que c’était obscène. Et puis, fin de cette opération, je suis parti à Genève, je n’ai pas revu Faurisson ni personne. Ce que je n’avais pas remarqué, c’est qu’on avait été filmés. Une année après, je reçois une lettre de quelqu’un qui me dit : «Bravo pour tout ce que tu as fait à la télé ! » Alors, je me renseigne et on me dit qu’il y a eu une émission sur les révisionnistes et qu’ils avaient gardé cette partie de Nyon, qu’ils avaient passé ça. Et ça a repassé deux ou trois fois. J’ai eu plusieurs échos de ça parce qu’effectivement, j’ai fait ça en gueulant. J’ai vraiment gueulé. Comme un voyou ! Ces types, il faut les traiter comme des voyous. Je n’ai pas dit : «Vous êtes une merde» mais je l’ai pensé. A un moment donné, il a dit : «Il n’y avait pas d’antisémitisme chez les nazis». Non mais, enfin, écoutez, il faut quand même… «Oui, il y avait un sentiment peut-être anti-juif mais pas…» Puis, tous ces gens qui écoutaient ça ! Parce qu’ils sont d’un calme olympien. C’est vrai que je me suis dit : «Là, je me comporte comme un voyou ». Je me suis levé, j’ai claqué ma chaise, j’ai dit : «Ecoutez ! Votre parole est obscène, Monsieur ! Dégueulasse, ignoble ! Je n’écouterai plus un mot de votre bouche !» J’aurais pu être plus insultant que ça. «Par conséquent, je me retire». Et hop… Il y a des types qui prenaient des notes. Enfin, voilà… Opération tout à fait dangereuse de la part de De Hayden parce qu’il ne faut pas faire comme ça. D’abord, il faut qu’il y ait quelqu’un dans la salle pour répondre. Moi, je ne suis pas équipé intellectuellement pour répondre à ces types qui font ça toute la journée.

• Vous êtes pour la liberté de parole ?

Ah oui ! Oui, mais qu’il y ait quelqu’un… Non, ce que j’avais trouvé affreux, c’est qu’on donne du «Monsieur le Professeur»… Ça se prépare, ça. Attention. J’ai bien vu comme c’est dangereux. Parce que c’est très, très difficile. La seule réaction, c’est de dire : « Non. On ne peut pas vous parler». Moi, je ne vois pas ce que j’aurais pu leur opposer. Ça a duré une demie heure sur cette histoire de traduction. Ce texte ! On baignait dans la sémiologie distinguée, sur un mot.

• C’est le fait qu’on les empêche de s’exprimer qui en fait des vedettes.

Bien sûr ! Mais vous le connaissez, vous, Guillaume !

• C’était l’un des éditeurs de l’ultra-gauche en France.

Mais comment il peut passer de l’ultra-gauche à ça ?

• C’est glissant… Mais il pense qu’il y a eu un gros effet de propagande pour défendre les «démocraties» occidentales au moment de la guerre froide et que cet effet de propagande a été d’identifier les nazis au mal absolu. Alors, tout ce qui n’était pas nazi était bien. Les Américains en Corée par exemple. C’est difficile, mais Guillaume n’est pas n’importe qui.

Mais lui ne m’a pas tellement énervé parce que lui, il a fait un discours très théorique sur l’histoire. Ça pouvait se discuter, oui.

• Ses disciples se sont fâchés avec lui parce qu’ils en avaient marre de cet enculage sur les chambres à gaz. Ça devient monomaniaque. Faurisson est un con. Mais il y a une grosse machine de propagande : Chomsky, par exemple, anarchiste, se fait traiter de fasciste parce qu’il se dit pour la liberté d’expression de tous. Donc y compris Faurisson. Il y a des amalgames terroristes.

Ils viennent aussi… Ils interviennent dans une espèce de sensibilité… Je comprends bien. Par exemple, l’histoire Barbie m’a beaucoup frappé parce que je trouve que le procès Barbie, il fallait le faire complètement hors média. Au moment où je vois Barbie, il n’y a pas de liaison possible entre le Barbie de Lyon et ce vieux monsieur qui a l’air plutôt sympathique.

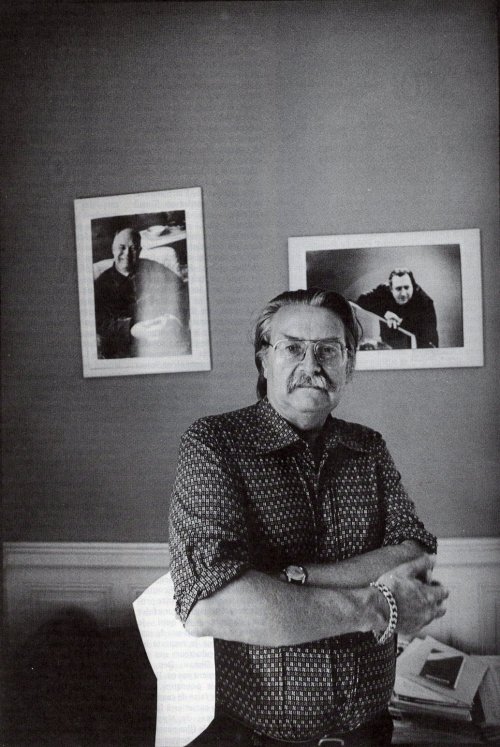

Le livre d’or de Freddy Buache.

1943 Fondation à Bâle des Archives suisses du Film.

1945 Congrès international du cinéma à Bâle en présence de nombreuses personnalités étrangères (H. Langlois, L. Eisner, P. Kast., G. Sadoul, etc.). Images du cinéma français, exposition de la Cinémathèque française au Palais de Rumine à Lausanne. De jeunes Lausannois rencontrent H. Langlois, réunion de laquelle naît en 1946 le Ciné-Club de Lausanne.

1946 Principales projections au Ciné-Club de Lausanne : A nous la liberté, Birth of a nation, The great Dictator.

1947 F. Buache : Terre-pleins, poèmes, Ed. Girod, Lausanne.

1948 3 novembre : l’association «Cinémathèque suisse» est constituée juridiquement à Lausanne.

1949 18 mai : remise officielle des «Archives suisses du film» de Bâle à la Cinémathèque suisse à Lausanne.

Présentation de films dadaïstes, conférences de J. Cocteau et d’A. Bazin, publication du premier numéro de Carreau.

1950 Subvention annuelle de 6000 francs venant de la ville de Lausanne.

_

30 octobre – 4 novembre : inauguration officielle de la Cinémathèque.

1951 F. Buache devient secrétaire de la Cinémathèque et publie Ombres exaspérées. Ed. des Trois Collines.

_

Sortie à Evian, par bateau spécial, pour aller voir des films interdits par la censure dans le canton de Vaud, pratique qui sera nécessaire jusqu’en 1960. En dépôt : 507 films, 295 livres et 10458 photographies.

1952 Le secrétaire de l’Association suisse des distributeurs de films demande par circulaire de suspendre les dépôts de copies à la Cinémathèque, considérée par lui comme trop indépendante.

1953 Soirée spéciale avec Le traité de bave et d’éternité d’Isidore Isou.

1955 canton de Vaud attribue à la Cinémathèque une subvention annuelle de 10000 francs. Premières collaborations de la Cinémathèque avec la Télévision suisse.

1956 Henri Brandt présente Nomades au soleil. Démarches longues, ardues et sans succès pour obtenir certains dépôts de films américains.

_

F. Buache : Contre-chants, Ed. Carré Rouge. Lausanne.

Pro Helvetia, les cantons de Berne et de Saint-Gall donnent de petites subventions.

_

Suite à l’écrasement de la révolte hongroise, dans une lettre circulaire du 14 novembre 1956, adressée à tous ses membres, le comité directeur du SLV (groupant les directeurs des salles de Suisse alémanique et du Tessin) se réjouit de constater que le film soviétique ne joue aucun rôle dans notre pays «grâce à l’organisation de l’économie privée». Il souhaite que les guildes du film et les ciné-clubs adoptent une attitude semblable à l’égard des films communistes ou à contenu communiste même «lorsqu’il s’agit d’oeuvres auxquelles on attribue une valeur artistique». La Cinémathèque suisse qui s’efforce de faire connaître les classiques (donc aussi les classiques soviétiques) et le jeune cinéma de l’Est est qualifiée d’officine crypto-communiste par les milieux professionnels.

1957 A l’initiative de Pierre Conne et de la Cinémathèque, création à Lausanne d’un Groupe de films ethnographiques. Le journal Carré rouge devient l’organe de liaison du Ciné-Club de Lausanne.

Nombreuses conférences du Conservateur dans tout le pays pour commenter le programme du nouvel article constitutionnel 27ter sur l’aide au cinéma. Nouvelle circulaire du SLV à ses membres annonçant que le Comité se trouvera dans «l’obligation de se séparer publiquement des membres qui projetteront malgré tout des films communistes».

1958 Le 27ter passe par 362241 voix contre 229343 voix.

_

Dépôt du stock de films muets conservés au Cercle ornithologique de Lausanne.

_

La censure du Canton de Vaud interdit Les Tricheurs de Marcel Carné. Le Ciné-Club universitaire de Lausanne loue des cars pour aller voir le film à Genève. Grands débats publics à forte participation populaire au sujet de la censure cinématographique.

_

Subventions annuelles du Valais : 1000 francs ; de Neuchâtel : 500 francs; de Saint-Gall : 200 francs.

1959 F. Buache : Du cinématographe au septième art, Ed. Cinémathèque ; Flagrances magiques (catalogue J. Pajak) ; Georges Franju, Ed. Premier Plan, Lyon; Le cinéma réaliste allemand, R. Borde, F. Couriade et F. Buache. Ed. Cinémathèque.

1960 Publication du Néo-réalisme italien de R. Borde et A. Bouissy qui suscite des polémiques, attise la haine contre le Conservateur accusé de sympathie communiste. Subvention annuelle du Tessin : 700 francs. Aide spéciale de 5000 francs de Pro Helvetia pour permettre à la Cinémathèque de réaliser quelques travaux urgents en attendant l’appui financier de la Confédération.

F. Buache : Luis Buñuel, Ed. Premier Plan.

1961 « L’anticommunisme virulent d’une partie de nos Confédérés les pousse fréquemment, sinon à des actes, du moins à des déclarations parfaitement inconsidérées. Elles visent généralement des Romands, ce qui s’explique par la pente naturelle de certains esprits en Suisse allemande, dont la tendance, consciente ou non, a toujours été de mettre en doute le sérieux et le civisme des Welches, et plus encore par le fait que la Suisse romande se refuse de voir dans l’anticommunisme, attitude purement négative, une raison d’être». Sotte attaque d’un journal zurichois contre Freddy Buache, Feuille d’Avis de Lausanne, 30.01.1961. «Freddy Buache, que nous avons joint hier soir par téléphone, déclare quant à lui, que ni lui-même, ni Raymond Borde (critique cinématographique des Temps modernes), ni André Bouissy ne sont membres d’un parti

communiste. Que, si ses opinions personnelles sont jugées irrecevables par la Nouvelle Gazette de Zurich, il n’accepterait en tout cas pas qu’on mette en doute sa moralité politique (il fait observer à ce propos qu’il est, au militaire, officier de renseignements…) Mais que si le canton de Vaud accorde à la Cinémathèque, depuis 1955, une subvention annuelle de 10000 francs, c’est après avoir mené une minutieuse enquête qui portait notamment sur ce point». Vive attaque de la «NZZ» contre M. Freddy Buache, Gazette de Lausanne, 30.01.1961.

_

«En réalité, ces affirmations sont dénuées de fondement : M. Buache ne fait partie d’aucun parti politique et ne manifeste même de sympathie pour aucun d’entre eux ; la qualité de son esprit civique et sa probité intellectuelle ne sauraient être mises en doute». Faut-il brûler la Cinémathèque ?, Tribune de Lausanne, 1.02.1961.

_

«Il convient encore d’ajouter ceci : 1) Notre Cinémathèque et son conservateur, Freddy Buache, ont participé à de très nombreux stages d’initiation au cinéma organisés par l’Eglise nationale vaudoise, à la très grande satisfaction de celle-ci. 2) La Cinémathèque suisse est un conservatoire du cinéma, et ne se préoccupe que d’être cela, dans une totale neutralité d’esprit. Elle se garde soigneusement de toute propagande, politique ou autre. Sa mission est d’offrir un panorama du cinéma mondial de quelque origine qu’il soit. Si ses collections abritent une copie du Cuirassé Potemkine d’Eisenstein, elles renferment également Le journal d’un curé de campagne de Bresson, la série complète des hebdomadaires filmés du Ciné-Journal Suisse et une bonne part des productions du Service cinématographique de l’armée». Cinéma et calomnie, Journal de Genève, 27.12.1961.

1962 F. Buache : Michel Simon, un acteur et ses personnages, Ed. Du Panorama, Bienne.

R. Borde, F. Buache, J. Curtelin : La Nouvelle Vague, Ed. Serdoc, Lyon. V. Beretta.

_

F. Buache : Hommage à Jean Vigo, Ed. Cinémathèque suisse.

1963 Première subvention fédérale annuelle : 35000 francs.

1964 F. Buache : Le cinéma suisse, L’Age d’homme.

F. Buache et J. Rial : Les débuts du cinématographe à Lausanne et Genève, 1895-1914, Ed.Cinémathèque suisse.

_

Les Apprentis d’Alain Tanner.

1965 Premier dépôt de films consenti par une firme américaine, la 20th Century Fox.

1966 Subvention du canton de Soleure : 500 francs. F. Buache (ouvrage collectif): John Huston, Ed. Premier Plan, Lyon. Conférence de F. Buache à l’Aula de l’Elysée : Manifeste pour un nouveau cinéma suisse.

1967 Harald Szeemann, en collaboration avec la Cinémathèque, projette 20 films de science-fiction à la Kunsthalle de Berne.

1968 Premières de Les Corbeaux de E. et G. Ansorge, de L’échelle contre les murs de Voser et Baratelli, de Quatre d’entre elles de Sandoz, Champion, Reusser et Yersin, de Haschich de Soutter, de Si c’était à refaire de Liardet et de Yvon-Yvonne de Champion et Contât. F. Buache : Paul Leni, Ed. Anthologie du cinéma, Paris.

1969 F. Buache : Le cinéma italien d’Antonioni à Rosi, Ed. de La Thièle, Yverdon. G.-W.Pabst, Ed. Premier Plan, Lyon,

Premières de Somnifia et de La Bataillère de F. Gonseth, de Money-Money de J. Varéla et de Vive la mort de F. Reusser.

1970 F. Buache : Luis Bunuel, Ed. La Cité-L’Age d’homme.

1971 Lancement d’un vaste plan, avec la collaboration de H.-P. Manz, de sauvegarde du patrimoine cinématographique suisse.

Crédit fédéral de 25000 francs. Premiers résultats concrets : découverte d’une copie de M. Vieux-Bois de Lortac et Cave, dépôt des archives d’Edouard Probst et des films de Julius Pinschewer encore en possession de son fils.

_

Première d’Othon de D. Huillet et J.-M.Straub.

1972 Subvention annuelle du canton de Genève: 4000 francs.

Alex Bânninger, chef de la section Film du Département fédéral de l’Intérieur, établit le règlement relatif au dépôt des copies des films suisses ayant reçu une prime à la qualité. La Warner Bros accepte le dépôt de ses copies de films à la Cinémathèque.

F. Buache : Erich von Stroheim, Ed. Seghers.

1973 Fin des subventions cantonales (sauf celle de Vaud) remplacées par une somme de 65000 francs versée par un organe de coordination inter cantonal, la SKAUM.

_

La Maison Cinégram ouvre au Conservateur un crédit de 5000 francs pour la réalisation de tirages et restaurations ayant un caractère urgent. En dépôt : 3080 longs métrages, 1900 courts métrages et 100000 photographies.

1974 La Cinémathèque projette Sleeping beauty de J.B. Harris. (J’étais là évidemment. J’ai adoré !)

_

La subvention fédérale passe à 65000 francs. Décision municipale d’installer la Cinémathèque à l’ancien Casino de Montbenon.

Inquiétudes au sujet de copies sur nitrate qui menacent de se décomposer. Subvention spéciale du canton de Vaud, à cette fin, de 40000 francs.

_

F. Buache : Le cinéma américain 1955-1970, L’Age d’homme.

1975 Hans Hurlimann, chef du DFI, annonce la décision du Conseil fédéral relative à l’aide spéciale prélevée sur l’émission de l’Ecu commémoratif du Centenaire de la révision de la Constitution. La Cinémathèque reçoit 735000 francs pour l’installation technique à Montbenon, 480000 francs pour la restauration et le tirage d’anciens films suisses et 120000 francs pour la restauration et le tirage d’anciens films étrangers, soit 1335000 francs. Première de Les derniers passementiers d’Yves Yersin.

_

Le Ciné-Journal suisse ayant cessé toute activité, ses archives sont mises à la disposition de la Cinémathèque.

_

F. Buache : Portrait de Daniel Schmid en magicien, et Le Cinéma suisse, Ed. L’Age d’homme.

1976 Hommage à Hans Richter (1888-1976). Grâce à l’appui du Département fédéral de l’Intérieur, la Cinémathèque peut conserver une grande partie de l’œuvre cinématographique de Richter. Première de Sartre par lui-même de Contât et Astruc. Joseph Losey dépose quelques-uns de ses films à la Cinémathèque suisse. La subvention fédérale est portée à 180000 francs. Luis Bunuel remet à la Cinémathèque 32 scénarios originaux de ses films.

1977 La Bête de Borowczyk est interdit par la censure vaudoise. Buache réagit en projetant L’Empire des sens d’Oshima. La subvention fédérale passe à 275000 francs, celle de la ville de Lausanne à 100000 francs et celle du Canton de Vaud à 20000 francs.

1978 F. Buache : Le cinéma anglais autour de Kubrick et Losey et Jean Lecoultre, peintre. Ed. L’Age d’homme.

1979 F. Buache : Le cinéma italien 1945-1979, Ed. L’Age d’homme et Le cinéma indépendant et d’avant-garde à la fin du muet – Le Congrès de la Sarraz, 1929, 2 volumes, Ed. Cinémathèque suisse.

1981 Le 19 octobre, inauguration des nouvelles installations au Casino de Montbenon.

Elaboration de nouveaux statuts, la Cinémathèque passe d’association à fondation. F. Buache en est nommé directeur. La Cinémathèque possède 7345 longs métrages, 6290 courts métrages et 354000 photographies.

_

F. Buache : Le Livre d’Or de la Cinémathèque suisse, Cinémathèque suisse, Lausanne.

1982 F. Buache : Claude Autant-Lara, Ed. L’Age d’homme.

1984 F. Buache : Le cinéma allemand, 1918-1933, Ed. Hatier-5 Continents, Paris.

1985 F. Buache : Le cinéma américain, 1971-1983, Ed. L’Age d’homme.

_

M. Schaub : Le nouveau cinéma suisse, 1964-1984, Ed. L’Age d’homme/Pro Helvetia.

1987 F. Buache : Le cinéma français des années 60, Ed. Hatier-5 Continents.

Freddy Buache – Le cinéma français des années 60, 5 continents-Hatier, 1987.

C’est simple. Buache apprécie Delphine Seyrig (un peu hippie avant la lettre), faire la morale, juger les gens, le F.L.N., Positif, le féminisme, Jacques Prévert, Marguerite Duras, Armand Gatti, Alain Resnais, Jean Ferrât, Alain Tanner, les réalités politiques, faire le procès de ceci et de cela, le surréalisme, se révolter, les suicidés (Jacques Rigaut, Jack London, Scott Fitzgerald, René Crevel, Cesare Pavese, Jean Eustache, «ont su conférer à leur effroi le sens d’un cri inoubliable»), Antonin Artaud, la critique, la sensualité (berceau de l’amour). Luis Bunuel, la vie concrète, La guerre est finie (1966), le style plat à poussées lyriques, le didactisme, Boris Vian, Balthus, s’inquiéter de l’avenir, tirer des leçons du passé, le cinéma anglais des années 60, les films de gauche, les opprimés et la fraternité.

_

C’est simple. Buache n’apprécie pas l’opportunisme arrogant, se délecter du présent, Robert Bresson, les potins du Figaro, la rubrique gastronomique d’ Elle, le formalisme, le voyeurisme, Roger Vadim, les histoires, une agréable carrière, la Nouvelle Vague, Les Cahiers du Cinéma, la frivolité, le snobisme, l’arrivisme, l’esthétisme petit-bourgeois, la télévision, les clips et les films de Jean-Luc Godard. Il tire sur deux cibles à la fois : la guerre d’Algérie et le cinéma français des années 60. Sa fronde est artisanale. L’argument de base : les bourgeois de la Nouvelle Vague étaient des nombrilistes. Il décrète Tati petit maître, sous-Chaplin et fait une lecture partisane de tout : une page pour Fahrenheit 451 contre sept lignes pour Tirez sur le pianiste. Il est hanté par Jean-Luc Godard. Le Elie Faure sur Vélasquez, lu par Belmondo dans Pierrot le fou, Buache l’attribue un autre auteur… Il traite Godard d’intuitif brouillon, de nostalgique fascistoïde, l’amalgame à Louis-Ferdinand Céline (quel compliment !). Il trouve que Godard godardise médiocrement dans Le Petit soldat, que sa fantaisie s’embourbe dans Une femme est une femme, que Godard filme comme Mathieu peint, qu’il est chéri des financiers, qu’il plagie les surréalistes ou Rauschenberg, qu’il est un poujadiste méprisable, l’un des amuseurs du capitalisme, l’un des fleurons de la société occidentale. Bien sûr, pour Buache, Ici et ailleurs (1974), film sur les Palestiniens, marque un tournant décisif…

_

Buache a écrit ce livre pour y faire figurer comme film de l’époque. L’année dernière à Marienbad (1961), film que, par ailleurs, il n’aime pas ! Il a écrit ce livre pour que A bout de souffle (1960) ne soit pas sacré film de l’époque. C’est raté car le film de l’époque, ce n’est ni l’un ni l’autre. C’est Pierrot le fou (1965).

LE CINEMA AMERICAIN 1971-1983 DE FREDDY BUACHE PAR YVES TENRET. (Article paru en 1986 dans Voir)

Ce livre de 490 pages a un index et des illustrations en noir et blanc. L’index n’en est pas un car l’auteur tient à ne pas faire spécialiste jargonneux. Il est simple liste alphabétique des réalisateurs, interprètes et films étudiés. Les 571 films étudiés sont précédés de leur générique. C’est dire si on nous offre là un outil précieux.

En gros, l’auteur lorsqu’il sort d’un endroit sombre, divise ses impressions d’une souveraine fraîcheur et d’une profonde philosophie en trois registres : les bons films, les mauvais films et un malaise dans notre civilisation. Les bons films pour un connaisseur de sa taille sont extrêmement rares. Souvent, ils datent d’avant la dernière guerre mondiale. Ils sont mentionnés dans ce livre à titre d’exemples indépassables mais dont on peut s’inspirer avec profit. Brubaker (Rosenberg, 1980) a fait pleurer le journaliste Buache mais ne peut être comparé à ses œuvres fétiches 2001, All about Eve ou Johnny got his gun. De même son admiration pour Bunuel, Wim Wenders ou pour la peinture surréaliste, ne l’empêche pas de reconnaître les qualités du goéland libertaire, Jonathan Livingstone : «Tant d’ignominies se répandent dans les salles obscures sans choquer personne que, tout à coup, ces visions de ciel, de mer, cet envol de l’oiseau vers le soleil de la perfection et ces chants qui exaltent la pureté, la contemplation, la solitude ouverte sur la solidarité, feront l’effet d’un choc véritable».

Les mauvais films.

«Au cinéma, comme dans tous les moyens d’expression, il y a d’innombrables talents qui croient se distinguer en compliquant intellectuellement le système des formes qu’ils échafaudent ; ils identifient stupidement le modernisme à des effets d’écriture et, tout à coup, leurs spéculations vaniteuses flattées par les commentateurs à la mode, s’effondrent lamentablement devant un chef-d’œuvre d’une cinglante évidence dont l’authentique modernité ne doit, précisément, rien aux effets. En peinture, par exemple, certaines apparences académiques (voyez Balthus) dynamitent plus sûrement les routines mentales que les puériles exhibitions des renverseurs de poubelles…» Arrêtons-nous. C’est tellement pertinent qu’on citerait tout. On ne peut pas. Méditons ! Quelle précision ! Et le style ! C’est l’homme tout craché… Pourquoi le spectateur «décervelé par la télévision» n’aperçoit-il pas ces évidences ? Parce qu’il la regarde, qu’il a perdu malice et vérité du cœur. Buache est tellement à son affaire qu’il n’a pas toujours eu besoin de visionner le film sur lequel il écrit. La classe ! Il connaît ses ennemis : la télévision, les ordinateurs et les «produits commerciaux bâclés, en général crétinisants, privés de la moindre étincelle de fantaisie vraie, d’esprit critique éveilleur d’intelligence ou d’émoi», c’est-à-dire 95 % de la production américaine.

Malaise dans la civilisation.

Buache n’a pas peur de prendre parti pour la non-violence et 1 ‘ anti-militarisme. Existentialiste têtu, il va droit à l’existence. De cris nietzschéens en cris nietzschéens, il dénonce le terrorisme officiel, le vrai, celui des sociétés organisées, le lyrisme de pacotille, l’«exaltation des méthodes flicardes les plus ignobles, avec glorification des nécessités du mouchardage», la peine de mort («un scandale»), et toute notre société, «vaste champ d’épandage où le fric et la brutalité font la loi». Il est pour «l’inspiration, la spontanéité, l’anarchisme, contre le calcul et le respect de l’ordre». Il sait que les progrès de la science sont souvent illusoires. Sans parler des idées reçues ! Il appelle de ses vœux un cinéma de la prise de conscience, de la liberté libre ! Un cinéma qui donne la volonté de lutter contre l’injustice et l’oppression. Il place son espérance en une multiplication organique des indomptés, ses frères. «… il y a toujours pour les insurgés fraternels encore une liberté sans limite et un espoir infini». Et en plus de tout cela, l’auteur défend la femme contre l’homme et la sexualité contre ceux qui la pressent : «… assimiler débauches et perversités à tout ce qui n’est pas la position du missionnaire dans un lit conjugal relève à la fois de la naïveté, de l’inhibition et du grotesque».

Le plan buachien.

Son système, introduction (morale de l’époque), développement (histoire du film), conclusion (moralité que l’on doit tirer de sa vision), me semble indépassable tant il est perfection du genre. Malheureusement, Buache est contraint d’exercer ses talents de glossateur sur un art dépérissant et qui n’est plus comme avant : «L’art du cinéma… s’effrite lentement. Les grandes figures disparaissent, irremplacées ou mal remplacées». «En somme», comme l’écrit Buache à propos de Mr. Chance, «sa présence ahurie suffit à dresser pour nous l’acte d’accusation d’un système… » Poète anarchiste, face à une industrie chargée d’édifier les foules dans le sens du conservatisme le plus niais, il ne désarme pas et renforce au contraire l’aspect politique de ses jugements. L’aide cordiale qu’il apporte au téléspectateur finit par être la vraie raison de son salut. Se transformant au gré de ses hallucinations apocalyptiques, il ne manque jamais d’introduire le trait d’humour qu’il nomme d’une façon féconde et originale, la politesse du désespoir.

_

L’architecture générale du livre, sa division en chapitres, peut paraître confuse. Elle ne l’est pas. C’est la richesse biologique du propos qui en bourgeonnant dérange les cadres trop stricts de notre pensée abâtardie par l’utilisation des codes binaires, de la tivi et des moyens de transport modernes. Cela lui permet, grâce aussi à la variété de ses concepts passe-partout, d’éviter la sécheresse de l’intellectualisme et l’aridité de la réflexion.

_

Remarquons que sur 572 films étudiés pas un seul n’est déclaré supérieur aux classiques du 7e art. Gardien du passé, le directeur de la cinémathèque ne se laisse pas impressionner par le premier venu. Il liquide Taxi driver, (M. Scorsese, 1976) en dix lignes. Pour La Valse des pantins (M. Scorsese, 1982), il soupçonne une commande occulte ou une ferveur conquérante dissipée dans la réussite. Il n’hésite pas à conseiller à la place de la vision de Hardcore (P. Schrader, 1978), la lecture de Eros et civilisation de H. Marcuse, ou contre La Féline du même (1982), le livre de R. Girard, La Violence et le Sacré. Le Parrain ne lui plaît pas, Coppola, «caractère brouillon» lui déplaît. C’est dire que de passer à côté de Rusty James (Coppola, 1984), n’empêche pas du tout Buache de penser. Quelle machine ! Il faut savoir à ce sujet que s’il n’est pas un fan de la souris Mickey, notre célèbre Vaudois par contre est un jungien convaincu qui connaît à fond les tours et détours de l’inconscient collectif. Et ni Tintin, ni Massacre à la tronçonneuse, ni Les Aventuriers de l’Arche perdue, ni Mad Max II, ne lui en content. Il méprise ces vulgaires bric-à-brac puisés pour moitié dans des études de marchés et pour moitié dans des bandes dessinées.

_

Et cette féroce démystification de l’impérialisme yankee est l’œuvre d’un seul homme ! Quelle violence sous l’apparence faussement paisible du fonctionnaire ! C’est bien à lui qu’il appartenait de nous apprendre que «derrière les bonheurs factices de la consommation, nous portons encore une blessure mal cicatrisée, née d’une soif d’absolu. ..». Ce critique, elfe ou farfadet des salles de cinéma, n’hésite pas un instant à condamner la société du spectacle et «la fureur sonore» des Pink Floyd… Nous ne saurons trop recommander sa lecture à tout ceux qu’un point de vue moralisateur sur le cinéma intéresse.