à New York University le 12 février 1988

Quoi ? L’éternité

Arthur Rimbaud

Le peu qu’on découvre doit rester caché. Il y a cette condition du secret pour que les choses se mettent en place. On ne sait pas où l’on va, de quelle façon il y aura un film. Sans rien qui puisse être dit, dans le plus grand silence s’animent les éléments.

Le motif

On ne le connaît pas. Il n’y a pas de projet, seulement le désir.

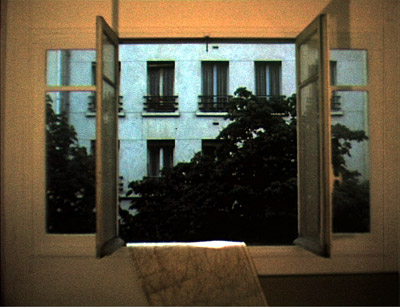

Dans Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre, les bobines se succèdent comme l’exposition d’un manque, c’est-à-dire comme une évocation du désir. Pas de projet à accomplir, pas de découpage à suivre. Chaque bobine reste entière.

Eviter d’intervenir.

Garder les prises de vue comme elles sont, ne pas chercher de modifications par le jeu du montage. Laisser les éléments aller d’eux-mêmes à leur place. Attendre qu’ils s’ajustent en prenant la lumière. La beauté n’apparaît pas où on la cherche. Sa révélation est toujours surprenante.

I1 suffit de dessiner un fragment du cercle pour révéler le cercle entier et reconnaître le centre sans qu’il soit montré. C’est ce lieu qui est le véritable motif de l’œuvre. On en est tenu écarté, on ne peut qu’en faire le tour, ouvrir le compas. Il n’y a pas d’autres moyens de le faire paraître que de décrire la circonférence. Le motif est là où perce la pointe du compas. Il est cette entaille, ce manque, il n’est rien.

Les bobines justes sont celles qui désignent le centre en s’inscrivant sur la même ligne de cercle. Elles s’y tiennent sans qu’il y ait à faire de raccords entre elles. Elles ne sont pas maintenues par leurs liaisons, mais par un phénomène de gravitation, par un effet d’attraction. Elles sont orientées.

L’orientation

On ne peut qu’éprouver les lignes, fixer l’orientation, tenir le regard sans bouger ni prétendre.

L’illusion serait d’aller chercher ailleurs, car ailleurs nous y sommes.

Des cartes non pour voyager, se déplacer, mais pour repérer son immobilité. L’impossibilité d’être ailleurs. La distance et le déplacement comme illusion. Bouger, troubler les lignes pour montrer plus empêche de voir.

Montrer moins pour donner plus à voir.

Retirer, ne garder que les lignes. Seules les lignes soutiennent l’attention jusqu’à faire paraître les éléments. Utiliser la caméra comme un outil de géomètre. Constituer des repères, reconnaître les positions et réaliser peut-être où nous sommes. C’est l’attente du film, son aspiration et non sa recherche, son orientation.

Conserver l’axe, ne pas biaiser.

C’est par le biais que les liaisons s’établissent, que les raccords se font au cinéma, par une inflexion qui permet la confusion. Ainsi progresse la fiction. Les raccords font illusion. Ne pas tromper le vide par l’oblique.

Toujours de face.

Vérité des faux raccords. Laisser les choses en plan. Éviter les liaisons, respecter les intervalles. Géométrie plane. La composition est le contraire de la mise en scène. Elle ne sert pas une histoire en développant une ligne de fuite. Elle est sans perspective, à plat.

La mise en scène est toujours celle d’une représentation, alors que le film ne doit donner à voir que ce qu’il est, laisser paraître les marques de sa découverte, la réalité de son invention. Il ne représente pas. Il ne cherche pas la représentation. Il est d’abord sans intention, fait d’images trouvées, de rencontres accidentelles, de correspondances imprévues.

Il n’y a rien à dire. S’il y a des paroles que ce soit parler pour ne rien dire. C’est par coïncidence, par attraction que se découvre le film. Sans qu’il y ait de règles applicables, les solutions sont semblables. Le film se résout de la même façon. Sa nécessité est sa seule histoire. Il ne conduit qu’à lui-même.

Le cadre

Le cadre est la forme du regard.

Il identifie les diverses prises de vue, les rend compatibles. C’est dans les limites du cadre qu’une même orientation les capte.

C’est par le cadre que le film commence, c’est-à-dire par un rapport juste des lignes qui comble le regard et ravit l’attention. On s’y tient, saisi par la mesure. Par le jeu des correspondances, par l’effet des lignes, se libèrent alors les éléments et s’opère une transmutation. L’art consiste à résoudre le réel. C’est cette libération des éléments dans les limites du cadre qui permet leur orientation.

Dans un cadre juste l’image se retire.

La beauté n’est jamais fictive. L’art n’est pas une représentation mais une présence véritable, évidente, sans motif justificatif. Seuls les éléments peuvent être contemplés. Leur harmonie est visible dans les tableaux de Vermeer, comme dans les films de Bresson.

Dans le cadre, le temps disparaît, l’attente n’est plus qu’attention. Il suffit d’être attentif pour traverser la représentation et voir, par-delà, les étoiles.

Le lieu sans approche, ce rien autour duquel gravitent les éléments, c’est la lumière.

On ne peut la fixer sans être ébloui. On ne supporte d’en voir que le reflet sur les choses. Celles-ci sont là pour montrer la lumière. Non pas les choses montrées par la lumière, mais la lumière montrée par les choses. Il en est ainsi dans Vermeer.

Dans l’œuvre du peintre, la lumière vient d’une fenêtre par laquelle on ne voit jamais le paysage. Dans le film apparaît un tableau qui n’est vu que de dos. On ne sait pas ce qu’il montre.

On ne voit que la croisée du châssis.

Le film s’achève sur cette réflexion. La fenêtre s’identifie à l’œuvre d’art, lieu de passage de la lumière. Franchir la limite pour atteindre la lumière. Passer par le cadre comme on passerait par la fenêtre. C’est le désir du film, son leurre, sa fiction. Finalement devenir la figure du tableau. Être dans l’éternité du cadre. Y disparaître.

Défenestration.

Par la fenêtre on ne sait pas quel est le paysage. Une rue, un canal, la vue sur Delft, le port peut-être. On est à l’intérieur dans la lumière du jour. Au mur, les cartes de géographie sont plus grandes que les tableaux et pourtant nous ne savons pas où nous sommes. La femme est à la fenêtre. Elle est debout lisant une lettre. Elle ne sait plus quel est le paysage tant elle fixe la lettre. Ce pourrait être n’importe lequel, n’importe quel point sur la carte.

À Rome, à Venise, à New York j’ai posé ma caméra pour faire le point, m’y retrouver, reconnaître finalement ce même lieu où nous sommes.

L’éternité a ses icônes.

Elle est visible.

Jean-Claude Rousseau

Paris et New York. Hiver 1988