La réalisation du film Istanbul de Martine Rousset s’est étendue sur dix ans, de 1997 à 2007. D’une durée de 100’, il constitue la forme aboutie mais ouverte d’un work in progress dont la première esquisse a été posée avec Hotel Turkaman, film court réalisé en 2001, et qui est appelé à se poursuivre avec un film actuellement en préparation, Le Guide et le scribe. Ce prochain opus, alimenté par les archives accumulées, une partie des rushes d’Istanbul et des images nouvelles, entend poursuivre plus en profondeur l’exploration de la ville. La ville d’Istanbul s’affirme ainsi en sa qualité de matériau inépuisable pour une quête cinématographique aussi libre qu’exigeante.

Auteure de nombreux films depuis une quarantaine d’années, personnalité reconnue d’une scène expérimentale qu’elle a contribué à faire exister depuis sa structuration dans les années 70, Martine Rousset procède personnellement à la totalité des étapes de réalisation de ses films, de la prise de vue au montage en passant par le développement et des opérations de refilmage. Chacune de ces étapes fait l’objet d’un travail expressif selon une économie délibérément artisanale voire, sous réserve d’une réappréciation du terme qui ne craint pas l’expertise, délibérément d’amateur. Martine Rousset sait ainsi parfaitement exploiter toutes les subtilités de la chimie photographique, tout en privilégiant la prise de vue en super 8, format « amateur » par excellence. Eventuellement, si la liberté de travail l’exige comme c’est le cas pour Istanbul, la cinéaste renoncera au financement. Tous ces éléments participent à une économie de création proprement expérimentale, résolument à l’écart de l’industrie.

De manière plus franche encore, cet écart est revendiqué vis-à-vis du cinéma narratif. Sans se limiter à un simple exercice formel, l’intérêt du film et plus largement de la démarche de la cinéaste tient précisément dans une manière de s’affranchir du principe narratif pour mieux réenvisager les conditions d’un récit cinématographique authentique. Selon cet axe de réflexion, je vous propose de cheminer, à travers et autour d’Istanbul. Nous allons nous attacher à discerner comment s’y élabore une expérience esthétique de la ville selon une écriture proprement cinématographique, et comment en retour la ville s’y offre en espace de découverte et d’expression pour cette écriture.

On pourrait bien sûr commencer à approcher le film en précisant comment son esthétique le situe à la crête d’une littérature de voyage qui a préparé les expéditions des opérateurs cinématographes dès l’époque des frères Lumière. Le modèle de la littérature de voyage a en effet son importance pour une auteure qui, comme Loti notamment avant elle, a multiplié les écrits et les croquis durant ses pérégrinations à Istanbul, certains de ces écrits étant appelés à intégrer le dispositif du film actuellement en préparation. Il importe de souligner aussitôt alors comment Martine Rousset s’écarte au possible des stéréotypes exotiques dans sa vision de la ville. Son regard n’est pas pour autant dénué d’exotisme, et la cinéaste est consciente de cette persistance. Un enjeu du film en préparation semble d’ailleurs en apparence de vouloir débarrasser le regard de toute trace d’émerveillement préfabriqué. La cinéaste entend en effet réduire son rôle à celui de « scribe » pour les prises de vues, en se contentant de filmer là où une « guide » stambouliote l’emmènera. En réalité, le dispositif filmique projeté pour Le Guide et le scribe renvoie plutôt à une quête d’exotisme authentique, d’autant plus exigeante. Dans le présent film, cet exotisme touche à l’impossibilité relative pour la réalisatrice comme pour le spectateur de ne pas céder un tant soit peu au charme oriental des vieilles pierres, des artères sinueuses et populaires, au spectacle des petites échoppes d’un bazar, des costumes, des vieilles barques sur le Bosphore ou la Corne d’or. L’important est alors de bien considérer comment cet exotisme sans grande qualité en soi constitue néanmoins l’appel, le moteur puissant d’une dérive dans la ville, l’essentiel étant de ne pas sombrer dans le ressassement de clichés. La dimension fantasmagorique de la vision portée sur la ville est assumée et explorée comme telle. Car ce que réserve plus fondamentalement l’exotisme pour la création, c’est une ouverture vers l’ailleurs, une occasion d’expérimenter de nouveaux rythmes, de nouvelles formes. Le cinéma s’y découvre dans un travail des lointains. La manière qu’a ainsi par exemple le film de s’offrir des temps de récréation formelle sur des détails de fresques ou des fragments de motifs sculptés n’est pas sans singulièrement évoquer la manière dont, dès l’antiquité, les programmes décoratifs sur les mosaïques et les fresques se sont appropriés des motifs exotiques, attraction des lointains constitutif de la tradition occidentale. Istanbul n’est pas exotique. Dans sa façon infiniment riche et ouverte de convoquer les temps et les cultures, il se fait source de tout exotisme.

Au registre des lectures de Martine Rousset on notera également son intérêt pour la littérature Turque, les oeuvres de Tanpinar et de Pamuk par exemple. Sans pouvoir discuter des caractéristiques et des apports précis de cette littérature, gageons que cette dernière ne s’est pas limitée à conférer une couleur locale ou érudite à l’approche de la ville, mais qu’elle a de manière plus décisive favorisé, par procuration, de manière fantasmatique, une familiarité, une intimité nourrie de vécu, d’affects, d’habitudes et de subtilités invisibles, en particulier en ce qui concerne la perception temporelle, mémorielle de la ville. L’expérience littéraire a ainsi préparé et accompagné une expérience d’Istanbul à placer plus assurément sous le signe de la flânerie dans ce que cela suppose de proximité et de temps passé à observer, que sous celui de l’expédition touristique dépaysante.

Ne serait-ce que superficiellement, l’idée de flânerie convient très bien pour caractériser le film. Le flâneur, c’est cette figure essentiellement littéraire apparue avec les grandes capitales modernes au XIXe siècle, et qui a affirmé sa qualité de modèle esthétique dans une manière de témoigner de la nouvelle réalité urbaine, de s’en faire l’observateur selon une sorte de vision photographique en mouvement, fugitive et éparpillée. Arpentant la ville, il saisit sur le vif les milles aspects de la vie quotidienne, s’intéressant aux choses vieilles ou nouvelles, aux anonymes de toute condition, à la variété des costumes et coutumes de ces derniers selon une grande sensibilité au détail et aux ambiances.

Le film hérite de cette poétique, en particulier dans sa manière d’exprimer une réalité plurielle, hétérogène, mais selon un parti-pris atmosphérique plus insaisissable. Par des mouvements de balayage, de balancement précaire qui jamais ne cèdent ni à la fixité, ni à une définition trop précise du point de vue, la caméra nous embarque dans une vision flottante, de plain pied mais comme perdue entre terre, mer et ciel. Cette vision à la fois en survol, immergé et décentrée privilégie les points de vues plus ou moins rapprochés, toujours lacunaires : des masures, des palais, des jardins, des minarets, des morceaux de langue de mer traversant la ville, des bateaux, des pêcheurs, des architectures et des rues à la trame serrée et enchevêtrée, des enfants qui jouent, des délaissés urbains interstitiels, des étoffes, des passants de cultures diverses, des marchés, des terrasses de café, des stèles calligraphiées brisées et abandonnées, des amoncellements. On cherchera en vain la stabilité d’un tableau, le réconfort de la vision totalisante d’un panorama. A cette dimension visuelle du film est associée une bande-son. Ponctuant de temps à autres le film sans chercher à l’envahir, elle donne l’impression de se frotter à la rue autant que de s’en échapper : chant du muezzin et d’oiseaux, klaxons et musique traditionnelle, bruissement de fond d’un univers urbain ouvert sur la mer… Sur son propre mode, ce traitement sonore relaie l’évocation des espaces. Il prend sa consistance poétique exemplaire dans les cris d’un marchand ambulant. Revenant ponctuellement, ces cris, tout à la fois chant et bruit de la ville, ont la consistance d’un écho indirect répercuté à travers les rues, à travers le film qui les parcourt de manière éclatée.

La déambulation en ville s’apparente en réalité à une expérience première du montage, dans ce que cela réserve de mouvements, de chocs, d’enchaînements plus ou moins souples ou brutaux, de brassage dans l’hétérogène. Marcher seulement prépare déjà à l’expérience filmique. C’est sur un mode juxtaposé, en s’abandonnant à la multiplicité des spectacles plus ou moins insignifiants de la vie urbaine, avec la déambulation comme seul fil conducteur, que paraît pouvoir au mieux prendre forme l’expérience de la ville. Commencer de prendre forme tout du moins, l’expérience demandant à être poursuivie au-delà du seul temps d’immersion dans la ville.

Le film associe le montage caméra et le montage studio. Le montage caméra, c’est-à-dire réalisé au fur et à mesure des prises de vues, s’oppose à la préméditation, à la pose. Il favorise au contraire une vision sur le vif, atmosphérique et spontanée. Son esthétique du tourné-monté est proche du carnet de croquis ou du journal de voyageur. La caméra super 8, par sa maniabilité, favorise en fait les points de vue en mouvement et décalés. Le temps viendra ensuite de choisir dans la masse des bobines accumulées et de procéder à un montage en studio plus distancié et élaboré. De la même manière qu’il n’y a pas un temps unique d’enregistrement, mais collecte progressive étalée sur des années au gré de parcours tissés d’allers-retours, il n’y a pas non plus un temps unique du montage. Viendra encore le temps du refilmage en 16 mm. Toutes ces temporalités de réalisation du film se conjuguent, se réitèrent, se chevauchent, se sédimentent, en donnant sa fluidité et sa densité à l’expérience esthétique de la ville. La forme de celle-ci est rhapsodique, composition de fragments libre et aérée. Ne cultivant ni continuité géographique de façade, ni logique d’articulation narrative, elle s’offre en puissance d’expression d’une dimension débordante, organique et labyrinthique de la ville.

Pour le cinéma, la ville constitue depuis toujours un terrain de projection métaphorique, un lieu structurant de découverte et d’expérimentation. Elle offre à la caméra un espace de variations chromatiques et de modulations lumineuses, selon l’heure du jour, l’intensité des éclairages, l’orientation, l’élévation et la forme des architectures ou encore la largeur des rues. Le film exploite ces jeux de lumières directes ou indirectes, naturelles ou artificielles qui traversent les espaces autant qu’ils sont traversés par eux. S’aventurant par exemple sous la coupole d’une mosquée, le montage se fait tournoyant en jouant avec les fenêtres et les candélabres qui, comme par magie, viennent s’illuminer au rythme de la lumière du projecteur à travers les photogrammes. A ces qualités lumineuses et sculpturales de la ville se conjugue aussi la multiplicité de ses rythmes, depuis les quartiers endormis jusqu’aux artères embouteillées. Le pas des passants ou le vol d’un goéland devient ainsi matière à des jeux indéfiniment variés avec le rythme de défilement des images, tandis que l’expérience de la foule dans les ruelles d’un bazar débordant de stimulations visuelles suggère une douce avalanche de plans très courts. Istanbul joue un rôle de palimpseste primordial pour un cinéma qui s’y imagine un corps esthétique.

Ce rôle ne saurait toutefois se limiter à celui de simple alibi formel. Un rapport plus essentiel, une dimension plus profonde lient l’espace du film à celui de la ville. L’exploration de ce lien est par contre suspendue à une interrogation plus aboutie du dispositif filmique. Ce qui frappe en vérité d’emblée dans ce film, c’est sa temporalité étrange. Quand j’ai voulu me remémorer ce film plusieurs années après l’avoir visionné, c’est surtout, plus que quelques images, un état d’ennui charmant mêlant singulièrement l’éveil à la distraction qui s’est rappelé à moi. Cette disposition, je la croyais plutôt réservée à l’expérience du concert symphonique, quand, bloqué sur un siège dans la salle obscure, je me plais à plisser les paupières pour ne plus percevoir de la scène illuminée de l’orchestre que des jeux de reflets colorés et mouvementés. Ce petit divertissement qui vous plonge dans un état de flou et d’inattention se révèle être on ne peut plus propice à l’écoute de la musique. Ce qui compte de fait lorsqu’on écoute une symphonie, ce n’est pas d’être attentif à la mélodie dominante, mais de se sensibiliser à la multitude des strates qui la compose, à la diversité des partitions et des sonorités spécifiques à chaque instrument. C’est en cultivant le vagabondage que peut se développer une acuité de perception à l’ensemble, contre un intérêt trop soutenu, trop direct qui lui fait barrage. La qualité du film, c’est précisément cette manière qu’il a de vous plonger dans un espace-temps on ne peut plus détendu, diffus, déconcentré, où l’oeil a tout le loisir de dériver, de se laisser charmer par les tempos variés et silencieux du défilement des images. Le regard respire plutôt que d’être spectaculairement capté et progressivement, par moment, ici et là, se découvre une sensibilité nouvelle à des champs a priori du domaine de l’imperceptible. Si le cinéma de Martine Rousset est assurément rêveur, c’est en tant qu’il nous invite à plonger dans un état de veille, un état de perception déconditionnée.

Le travail de refilmage est au coeur de cette ouverture du sensible. Le terme de refilmage se rapporte à une opération de transfert du film, ici du format 8 mm au format 16 mm. Il implique une projection et un réenregistrement du film. D’ordinaire, cette opération ne vise qu’à assurer une meilleure résistance, stabilité et capacité du film à être projeté sur grand écran. Les techniques professionnelles permettent de l’assurer sans séquelles apparents. Le procédé volontairement artisanal employé par la cinéaste consiste à projeter le film super 8 sur une petite plaque de verre dépoli, et à enregistrer de l’autre côté de l’écran cette projection avec la caméra 16 mm. Ce dispositif est l’occasion de développer un jeu entre vitesse de projection et vitesse d’enregistrement. Plutôt que de synchroniser les appareils, Martine Rousset creuse l’écart et l’investit comme espace expressif de variations, le projecteur super 8 tournant à quelques images par seconde tandis que la caméra 16 mm tourne beaucoup plus vite. Le refilmage s’institue alors en temps de retour et d’expérience, en espace d’analyse esthétique du mouvement filmique, dans un quasi face à face du projecteur avec la caméra où seul un écran d’images diaphanes s’interpose.

Ce dispositif témoigne d’un rapport à la technique cinématographique clairement expérimental. La conception du rôle de la technique comme du travail auquel elle engage s’oppose à l’idée que le cinéma se limiterait à une manière de mettre en forme une fiction, selon une grammaire du montage plus ou moins codifiée. Cette démarche vis-à-vis de la technique implique tout autrement une exploration des possibilités de l’appareil, au prix d’une confrontation expressive à ses limites. Cette notion d’appareil, qui étend son champ depuis l’enregistrement jusqu’à la projection, n’a pas à être confondue avec un dispositif de mise en scène ou de mise en abyme. Elle implique bien distinctement qu’un dispositif soit élaboré pour mettre l’appareil à l’épreuve, le mettre en oeuvre, afin d’exprimer ses possibilités esthétiques. Un dispositif filmique pertinent peut contraindre l’appareil technique à livrer ses propriétés plastiques et à délivrer ce qu’il réserve d’aventure pour la perception.

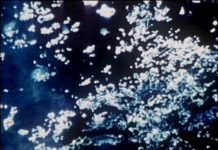

Le dispositif de refilmage déployé dans Istanbul porte haut cette ambition. Il préside à des jeux sur les seuils de sensibilité. Aux limites du défilement image par image, l’image-mouvement se révèle dans son ralentissement extrême. Aux limites de la visibilité, les photogrammes sciemment surexposés papillotent et se surexposent encore au feu du projecteur. Ne plus voir, voir apparaître, voir disparaître : le film observe les confins du cinématographique, explore ses gammes à travers d’indéfinies variations. Il investit cet espace-limite comme scène d’un drame formel tout entier suspendu à une tension entre apparition et disparition, au rythme pâle des passages de l’obturateur. Dans sa manière de battre doucement la perception, on dirait que celui-ci n’est là que pour stimuler l’oeil et le sensibiliser à des registres de l’ordre non pas de l’invisible, mais de l’invu.

L’obturateur, c’est cette pièce mécanique qui permet aussi bien l’enregistrement que la projection successive des photogrammes. Sa fonction est d’ordinaire invisible. On l’appelle d’ailleurs obturateur, terme étrange, contradictoire à l’endroit d’un mécanisme qui sert d’abord positivement à assurer et régler la circulation lumineuse, et non à l’empêcher. Il témoigne de la difficulté d’une société à laisser passer la lumière, à accepter les brèches là où elle préfère se fabriquer des histoires. Le rôle esthétique qui lui est conféré avec Istanbul est fondamental. Si les obturations successives sont d’ordinaire imperceptibles lors d’une projection, ce n’est pas seulement du fait de leur durée quasi instantanée, mais aussi du fait d’une disposition psychophysiologique, l’effet Phi, qui fait que l’on gomme mentalement les disjonctions entre chaque photogramme, en créant une continuité entre eux. Cet effet phi, nous l’expérimentons depuis toujours, à chaque battement de paupière, sans nous en apercevoir. Le dispositif de refilmage d’Istanbul, dans sa manière de déployer et de dilater l’espace-temps de la projection, permet ainsi à une dimension à la fois oubliée et occultée de l’appareil cinématographique d’apparaître et de prendre forme. Plus qu’une simple pompe mécanique, qu’une simple condition technique destinée à disparaître derrière un spectacle, la projection devient le foyer vif, le coeur esthétique du film.

De manière opératoire, La projection se fait espace de décillement. La lumière s’y montre comme origine de l’image et comme son au-delà traversant. Surtout, l’image s’y révèle en sa qualité de trace, empreinte, dépôt lui-même exposé à son effacement. Elle est mémoire du temps mais aussi mémoire exposée au temps, au risque de se brûler dans ses hautes lumières. Un certain nombre de choix artistiques de Martine Rousset s’éclairent au passage : choix de surexposer un type de pellicule supportant ce traitement lors de la prise de vue, choix d’employer un filtre optique désaturant les couleurs, choix encore d’un mode de refilmage occasionnant du vignettage et une perte de définition, en augmentant le grain et le flou. Tout est fait pour qu’au travers de ses altérations, l’image livre sa texture d’empreinte évanescente.

Le cinéma vient finalement se définir comme instance, mouvement d’apparition préparant et portant sa disparition, temps d’un drame où l’assurance, la stabilité d’une vision ne va plus de soi. Cette expression d’une vérité cinématographique n’a rien cependant d’une autoanalyse techniciste enfermée dans un narcissisme formel aussi redoutable que stérile. Le regard n’a jamais cessé d’être tourné vers la ville, condition de cette expression. Istanbul constitue à proprement parler la scène de projection du dispositif filmique.

La perception que ce dernier offre de la ville se fait ainsi plus profonde et immatérielle, entre navigation et chute libre dans une dimension à cheval sur le réel et l’imaginaire. Walter Benjamin, pour définir cette expérience qui est pour lui celle du flâneur, parle d’un « processus de dédynamisation », appelé à culminer dans une « intropathie avec l’inorganique », lorsque balloté dans la foule le flâneur, sans plus savoir qui transporte qui, se met à s’identifier aux êtres et aux marchandises. Dans son film, mais aussi dans un texte poétique qu’elle a écrit à son propos, Martine Rousset témoigne de cette disposition singulière d’une âme et d’un regard errant, vacant, capable de s’identifier aux choses croisées au hasard de son périple :

Se laisser emmener (…) Aller avec, arpenter les rues, prendre les bateaux, être ce qu’Istanbul est de vent, de roses mêlées aux stèles, de maisons dégringolées sous les figuiers… et les roses, les géraniums dans les bassines, les cartons, les seaux en plastique bleu…les chats dormant sur les terrasses au soleil… les mouettes debout sur les cheminées.

L’enjeu n’est pas de fixer ou d’identifier la ville, mais par delà la multiplicité de ses figures, de ses objets, de ses rythmes apparents, d’épouser et de révéler son mouvement profond, ce « courant d’oubli » qui selon la cinéaste « traverse la ville ». Martine Rousset perçoit ainsi une certaine langueur ou nonchalance semblant s’accorder avec une histoire trop riche et trop longue d’Istanbul pour n’être assumée dans une tranquille indifférence au quotidien. S’étant aventurée dans un des quartiers hauts et pauvres de la ville, elle parle de « Chaos vivant où sont venu se perdre les chemins et les temps [où l’on] vit comme on peut, dans une mélancolie nerveuse et nonchalante, un détachement distrait ».

Entraînée dans l’intimité d’un lien progressivement développé avec la ville qui invite à s’interroger sur son espace, sur les histoires dont elle a été le témoin, le moindre détail du paysage urbain devient de manière toujours plus absorbante l’occasion d’un questionnement muet sur l’origine, l’occasion d’un voyage à travers les époques et les cultures. Le travail de proximité qui oeuvre dans le regard du flâneur fusionne ici avec l’exotisme véritable que le grand voyageur est parti chercher au bout du monde. Cette perception vertigineuse est exacerbée par une vision périphérique aspirée vers les marges. Les terrains vaguement en chantier ou en ruine aiguisent une sensibilité aux mutations, une perception du temps nostalgique, un sentiment de perte.

La réalité de la ville cède ainsi à sa puissance fantasmagorique de mémoire rongée par le temps. Dans la complexité de ses trames distendues, Istanbul se fait grimoire des civilisations qui l’ont édifiées, le moindre de ses murs, vestiges ou déchets se présentant comme excès de civilisation, réalité débordée, hantée, écroulée dans ses grands récits, jusqu’à l’indéchiffrable. Il serait vain de prétendre interpréter ces reliefs minéraux, leur arracher une signification au mieux ambigüe, sinon hermétique. La caméra a par contre le privilège de pouvoir en capter superficiellement la trace dans la lumière, et le travail cinématographique celui de les faire apparaître comme telles. La manière de surexposer et de filtrer la pellicule, la manière de la développer, l’étrange patine que confèrent les opérations de projection et de transfert à l’image, l’instabilité de celle-ci : tout cela participe formellement à identifier le film aux vestiges qu’il enregistre, dont il se rêve l’écho, la mémoire fragile.

Au final, l’expérience cinématographique de la ville parvient à sa vérité esthétique dans l’intensité d’une reconnaissance et d’une conformation réciproque entre deux sortes d’écritures élémentaires du temps. Le film prend alors sa consistance de récit en tant que s’y formalise une mémoire authentique. Ce récit n’a bien sûr rien à voir avec une reconstitution logiquement articulée et à l’homogénéité illusoire. Il est configuration puissamment tenue par son dispositif, mais hétérogène, indéfinie, tissée et trouée de manques comme autant d’ouvertures vers un « toujours déjà là » frappé d’oubli. Cette qualité du film trouve peut-être son expression la plus vive à l’écart du spectacle direct des murs de la ville quand, sur la Corne d’Or, dans les éclats lumineux et changeant des reflets du bras de mer où la ville vient se mirer et se dissoudre, la cinéaste retrouve « la voix sauvage de l’écrit de l’eau », langage perdu de la mer mêlé à celui d’Istanbul.