Regarder la porte. Noire, luisante. Les milliers de graffitis qui recouvrent les immeubles voisins ne l’ont pas encore atteinte. A quelques mètres, le club de rock le plus célèbre de New York, le C.B.G.B. Un Noir hagard, un ou deux dealers, quelques vieux qui arrivent à peine à mettre un pied devant l’autre.

Quelques pas. Lumière. Dans l’encadrement de la porte, un homme trapu, en chemise, pieds nus. « C’est vous ? Vous êtes le Français ? Eh ? Vous êtes venu en Concorde ou quoi ? J’étais sur le point de faire quelques courses, je ne pensais pas que vous arriveriez en soucoupe volante. »

Il parle en français, avec un étrange accent suisse-allemand. Réminiscences du yiddish d’avant-guerre ? L’Europe est loin, aujourd’hui, les phrases se mélangent dans sa tête, comment retrouver le mot juste ? Voici que l’anglais, soudain, reprend le dessus. Normal. Depuis 1950, Robert Frank n’appartient plus au Vieux Monde. Il est devenu une de ces créatures qui le fascinent depuis l’adolescence. Un mutant. Un envahisseur. Ce qu’on appelle en général, plus prosaïquement, un Américain. « On monte. Vous allez voir, j’ai fait le ménage. » Parquet en bois. Recouvert d’une peinture blanche un peu jaunie. L’aspirateur traîne dans un coin, une vieille télévision débranchée se repose d’avoir été, il y a très longtemps, trop regardée. Le lit est défait. « Je n’ai pas encore eu le temps de changer les draps, mais ça va aller, non ? »

Au-dessus, c’est son repaire. Même parquet de bois, recouvert de peinture bleue écaillée. « Ici, comme vous pouvez le voir, un assortiment de chaussettes. » C’est la phrase définitive. Celle qui clôt la présentation. L’étranger est désormais considéré comme locataire. Pendant les trois jours que je passerai à New York, au milieu des meubles et des rares photos de Robert Frank, le tas de chaussettes ne quittera pas le milieu de la pièce. C’est une exhibition. Une œuvre d’art. Mais c’est surtout la preuve que Robert Frank, ex-photographe, cinéaste à ses heures, habite bien ici.

« Enfin, à vrai dire, je vis plutôt à Mabou, un coin perdu du Cap Breton, à Nova Scotia, dans le désert canadien. Il n’y a rien. La neige. Le silence. Des descendants d’Écossais qui parlent encore le gaélique ; quelques kilomètres plus loin, une colonie d’Acadiens. C’est chez moi, là-bas, mais l’énergie est ici, à New York. » Robert Frank hiberne une bonne moitié de l’année dans son désert de neige, mais il y passerait volontiers tout son temps. « C’est impossible. D’abord, June, ma femme [June Leaf, la deuxième épouse de Frank, qui est peintre], enseigne en Californie. Ensuite, si je reste là-bas, je ne fais rien. Il faut qu’on me pousse pour que je me mette au travail. Et c’est à New York qu’on trouve du boulot. »

Il n’est pas paresseux, Robert Frank. A soixante-cinq ans, il estime simplement qu’il n’a plus rien à prouver. Il veut vivre en accord avec ses principes. Ne pas se vendre. Ne pas faire n’importe quoi. Pouvoir se regarder dans une glace. Ne pas avoir honte.

« Quand tu es jeune, tu penses beaucoup à ton image. Tu surveilles ton aspect, ton look. Ensuite, tu deviens vieux, comme moi, et c’est formidable : plus besoin de se soucier de son allure. Ton visage, avec le temps, devient vraiment le tien. C’est ton œuvre. Il a vieilli avec toi. Il te ressemble enfin. »

Avec son regard de cocker et sa démarche d’ourson timide, Robert Frank sait parfaitement désamorcer les questions indiscrètes. Personne n’ose lui demander pourquoi il a lâché la photographie pour le cinéma ; pourquoi, de nouveau, après l’insuccès commercial de son magnifique Candy Mountain, il a ressorti, à deux reprises, son vieux Leica : d’abord pour photographier des chemises italiennes (mouvements désordonnés, flous furieux…, bonjour les fringues), ensuite pour faire une virée dans le Sud, à la recherche des plus beaux visages noirs et des décors les plus désolés.

Avec Frank, il faut savoir se taire. On sait qu’il parlera. Plus tard. Quand vous aurez oublié la raison de votre visite. Quand vous aurez arpenté les rues et les parcs de Greenwich Village, mangé dans des restaurants ukrainiens perdus, fait un tour juste à côté, dans la toute nouvelle Cinémathèque de son vieux copain, Jonas Mekas (chemise aussi crade que celles de Henri Langlois, visage fripé, gentils yeux fous).

On ne sort pas son bloc-notes. On laisse le magnéto dans son étui. On oublie le temps.

Les vêtements collent à la peau, des bouffées de chaleur s’envolent du bitume. On fait halte dans un jardin bariolé. Eparpillés dans l’herbe et sur les bancs, des clodos, des artistes, des junkies. Les écureuils se font la chasse, les chiens tirent la langue. C’est le moment rare —un courant d’air, le désir inexpliqué de se confier à un inconnu— que choisit Robert Frank pour parler.

« Je repense souvent à la façon dont mon père prenait des photos. Il aimait beaucoup ça.

Avec l’âge, cette activité a changé de nature. Il prenait des clichés pour se souvenir, pour se rappeler qu’il avait été là à tel ou tel moment. Mais c’est surtout comme outil qu’il s’est mis à utiliser l’appareil photo. Un truc qui lui permettait de communiquer avec les gens, de leur parler plus facilement.

Plus tard, après sa mort, en retrouvant des rouleaux entiers de pellicule qu’il n’avait même pas développés, j’ai compris que la seule chose qui l’intéressait vraiment, à cette époque, c’était l’acte photographique comme pur prétexte pour entamer une conversation avec quelqu’un.

Regarder les photos qu’il avait prises n’avait plus aucun intérêt pour lui.

Et puis, il y avait aussi autre chose. Pendant qu’il était occupé à prendre ses clichés, il n’était pas obligé de discuter avec ma mère. Il en profitait pour lui parler de moins en moins. Elle était presque aveugle, et mon père se contentait de lui décrire avec précision ce qu’il photographiait, le paysage, les gens qui passaient devant l’objectif, leur tête, leur manière de marcher. »

Détaché de tout, tassé sur son banc, Robert Frank a cessé de se souvenir. Sa pensée s’est arrêtée. Vague-à-l ‘âme, vague mélancolie, légère tristesse. Sait-il seulement, en cet instant magique, qu’il a mis à jour bien davantage qu’un symbole ou un rêve fondateur ? Le père photographiait pour parler aux autres autres et faire silence devant sa femme ; le fils filme en aveugle les derniers êtres humains de la planète : ceux qui n’ont pas la parole, ceux qui ne sont rien.

1947. Robert Frank émigre aux États-Unis. Il a 22 ans, il laisse derrière lui une Suisse trop étriquée, trop allemande. Onze ans après, en 1958, Delpire publie le livre qui va le rendre célèbre, les Américains. Une bonne trentaine d’années plus tard, le soleil se couche sur un jardin public new-yorkais et le passé, soudain, tombe sur nous.

Un Américain s’écoute raconter, par bribes de paroles saccadées, ses souvenirs de Suisse rebelle : « Mon père avait un de ces appareils à prendre des photos en relief qui ma toujours fasciné—d’ailleurs, dans un des mes films, des années plus tard, je le montre en train de regarder dans une de ces bizarres jumelles stéréoscopiques. Il était très doué pour ce genre de photos, il a commencé à en prendre très tôt, dès 1920, je crois, et j’en ai gardé quelques-unes, des photos sur verre, elles doivent être quelque part là-haut, il faudrait que je les cherche. »

Trouverait-il ces vestiges du passé dans les recoins poussiéreux de son antre ? Amoncellement de livres de poche, de vieilles éditions de Tarzan en allemand, dont Robert Frank raffolait quand il était gamin (« Mais mon frère, ce chien, a arraché toutes les illustrations »), avec quelques rares photos classées dans des tiroirs préhistoriques, au hasard d’une inspiration toute personnelle. Il ne s’en soucie pas. Pour le moment, il s’étire sur son banc, au milieu des arbres, comme un drôle d’amoureux chinois, vaguement malicieux, un sourire flottant sur ses lèvres tristes à chaque fois qu’il évoque les belles photos en relief de son père. « C’est un souvenir heureux pour moi. C’est ma jeunesse. Ça n’a pas grand chose à voir avec la photographie, ça concerne des visages, des individus… »

Il tend l’oreille. Sérieux, soudain : « C’était beau ça, hein ? Ces deux chiens qui aboient presque ensemble. J’aime les beaux bruits. »

Essayer de revenir à ce père photographe. Ne pas laisser s’enfuir les traces d’un passé que Robert Frank aborde si rarement. Insister. « Mais votre mère n’était quand même pas aveugle de naissance ? » Il explique que le mal est venu progressivement : « Je crois que c’est vers 55 ans que sa cécité est devenue irréversible, là, elle n’y voyait presque plus. » Puis il réfléchit, hésite. « J’avais… trente ans. Trente et un ans, peut-être. A soixante ans, ma mère est devenue complètement aveugle. Elle a vécu longtemps. Elle est morte, elle avait, attendez que je me rappelle…, elle avait quatre-vingt-quatre ans. »

Et lui, quel âge avait-il quand il a pris ses toutes premières photos ?

Nouveau silence sous les arbres. « Moi ? La photo ? J’ai commencé quand j’avais 18 ans, pour ne pas entrer dans l’entreprise commerciale de mon père. J’en avais assez de l’école et il y avait un retoucheur qui vivait en haut de notre appartement, un homme âgé qui s’appelait Segesser, qui n’entendait presque plus rien, un homme que j’aimais beaucoup, qui était aussi photographe. Alors j’ai dit : « Voilà, c’est ce que je veux faire. Je veux apprendre ce que fait cet homme. Je veux exercer le même métier que lui. »

C’était merveilleux, ce qu’il savait faire. Pas seulement des cartes postales — ça, c’était son occupation principale, photographier des paysages—, mais il savait aussi, par exemple, retoucher à la main des nuages pour rehausser leur velouté, des choses savantes que seul un artisan connaît à la perfection. Avec lui, pendant un an, j’ai appris l’exactitude. On se servait d’énormes appareils photo, de plaques de verre, toute une chimie qu’on a oubliée aujourd’hui. Quand je repense à cette époque, je me sens un peu comme un dinosaure. Mais j’ai appris beaucoup, avec lui. C’était la guerre, oui… la guerre. »

Robert Frank a gardé intacte sa passion des cartes postales. « J’en envoie à des amis mais j’en achète toujours quelques-unes pour moi.

Une carte postale, c’est la preuve que vous avez été quelque part. C’est une forme d’art modeste, minutieuse, il faut absolument qu’on reconnaisse les lieux, qu’on puisse se dire : » C’est bien là, oui, je suis effectivement passé par cet endroit, tel jour, à telle heure. » Le malheur, c’est que, peu à peu, les photographes, les professionnels comme les amateurs, se sont mis en tête de faire leurs propres cartes postales. »

Il y a encore trois ou quatre ans, juste à côté de chez lui, ici, à New York, un vieux Juif retouchait les vieilles photos de famille. « Maintenant, la vidéo a remplacé tout ça, on n’a même plus besoin d’avoir un appareil photo. La publicité dit aux gens : « Amenez vos films, on en tirera des clichés. » Moi, j’ai fait une seule fois de la vidéo, il y a quatre ans, ça s’appelait Home Improvements, c’était une histoire très intime, des choses sur mon fils, sur ma femme, sur moi, aussi. Regarder cette vidéo, c’est une souffrance pour moi, mais dans les écoles, elle est très utile. » Plutôt que d’apprendre des leçons, d’assister à des conférences, voir les faiblesses de quelqu’un : « En fait, ils peuvent voir ce qu’il ne faut pas faire de sa vie. Ils comprennent qu’on peut montrer ses défauts, se filmer comme un exemple à ne pas suivre.

Ça les encourage à projeter leurs propres vidéos, des choses qu’ils ne vous auraient jamais montrées, simplement parce que vous avez eu le courage—ou la générosité—de vous montrer tel que vous étiez. »

Il parle de lui, il regarde ailleurs. Sa tête bouge à peine mais sa pensée ne s’arrête pas : « La vidéo permet de dire plus facilement la vérité. Ça prend tout, ça observe, ça ne cesse jamais d’enregistrer. Ça capte les images et les sons, mais surtout, ça tourne tout le temps. Il suffît de mettre la caméra en marche, c’est parti, ça ne s’arrête plus. » Il se souvient que Godard, dans un de ses films, appelait ça « la petite saloperie japonaise ».

Qui sait comment vieilliront les supports vidéo ? Et la photo ? C’est le dernier souci de Robert Frank : « Vous savez, je m’en fous. Certains de mes négatifs, en particulier ceux que j’ai faits à Paris, sont fichus. Simplement parce que je ne les ai pas bien lavés. Voilà, c’est tout, je n’ai pas fait attention à l’immortalité possible de Robert Frank. »

Il sait qu’il y a des gens qui pensent à ce genre de choses à sa place. Des spécialistes. Des hommes qui savent conserver, garder. « Moi, je m’en suis toujours foutu, mais au fond, c’est aussi bien que les choses disparaissent. Il y a une sorte de justice dans cet inévitable processus de destruction : tellement de choses nouvelles sortent tous les jours, qu’est-ce qu’on va faire de tout ça ? » Il trouve incroyable le désir grandissant de collectionner, de conserver. Les bandes magnétiques, les lettres, tout et n’importe quoi. « Ça devient une véritable industrie. Il s’agit de mettre de l’ordre dans ce qui s’est passé il y a des dizaines d’années, de classifier, c’est devenu une activité qui occupe des milliers de personnes. Tout prend de la valeur. Il y a même des gens qui collectionnent des vieux fils de fer barbelés ! C’est dingue, non ? »

Il fut un temps où il aimait bien « acheter de jolies choses », mais il est content de ne rien posséder. « Ni photos, ni tableaux, ni rien. » Il raconte d’un air détaché que beaucoup de ses films ont disparu dans des labos qui ont fait faillite. Heureusement, Jonas Mekas, l’homme aux gentils yeux fous, passait par là. Il sauve de justesse les négatifs originaux : « Au fond, j’ai un besoin très profond, non pas de me détruire moi-même, ce serait exagéré de dire ça, mais je n’ai aucun désir de faire un effort particulier pour « garder en vie » les choses que j’ai faites. C’est en moi, c’est comme ça, je ne sais pas expliquer ça. Depuis que je fais des photos, des films, je n’ai jamais une seule fois pensé à la valeur qu’ils pouvaient prendre. C’est un désir, rien de plus. Mais je voulais que l’ensemble de mes photos forme un livre, ça, c’était important. Je tenais à ce bouquin, les Américains. Je voulais qu’il paraisse, qu’on l’achète, qu’on le garde. Ce livre, oui, je voulais qu’on le conserve. »

Est-ce son succès international qui le différencie des précédents recueils de Robert Frank ? Ou la nature des photos ? Hésitation. « Tout ce que j’ai photographié avant les Américains avait un côté, comment dire… « esthétique ». C’était toujours bien cadré, bien… (il cherche ses mots, ne trouve rien, ni en anglais ni en français). En fait, ces livres ne valaient souvent que pour une seule photo, l’atmosphère d’un quartier de Barcelone, un portrait de ma femme avec son bébé, c’est ce que je pouvais faire de mieux à ce moment-là, comme cette photographie d’une rue à New York, traversée dans toute sa longueur par une bande blanche. C’étaient des photos classiques, c’est ça, je cherchais la perfection, le moment fort. L’influence de Cartier-Bresson, peut-être… »

Mais dès qu’il arrive à New York, il comprend que la photo n’est pas un art. Pourquoi chercher à imprimer sa marque ? N’est-il pas un peu vain « de vouloir être identifié à tout prix ? Vivre à New York m’a ôté cette obsession de la photo unique, singulière, j’ai commencé à chercher une autre manière de m’exprimer, et j’ai pensé qu’avec un livre, j’arriverai enfin à faire passer ma vision de l’Amérique. »

Il en a fini avec cette « cette manie du voyage » qui lui sert uniquement à ramener d’Angleterre ou de France « les choses les plus photogéniques. Faire une belle photo (a really good looking photograph) ne m’intéressait plus, je voulais vivre et voyager en Amérique, faire quelque chose qui se tienne, qui forme un ensemble, une histoire. J’étais à la recherche d’une idée. An idea about being here (Une idée sur ce que ça signifie d’être ici, en Amérique). »

Il essaye de se souvenir de ses premières influences. Il aime Kertész, mais surtout deux ou trois photographes suisses dont il promet de parler plus longuement demain. La rigueur de Cartier-Bresson l’amène tout naturellement à celle de… Bresson : « Je viens de revoir Au hasard, Balthazar. C’est magnifique. J’avais moins aimé les Dames du bois de Boulogne, mais je l’ai vu il y a si longtemps, il faudrait que j’y retourne. On change d’avis quelquefois, non ? »

Le jeune Robert Frank a été profondément marqué par le cinéma. Ébloui par Buñuel, « tellement unique, inimitable ». Impressionné par le cinéma français, surtout celui de Duvivier et de Pagnol. Les films américains, il ne les met pas sur le même plan. Il les a oubliés : « C’était plus une affaire de sentiment, d’identification. On avait envie d’aller là-bas, en Amérique. De vivre au milieu de ces gens-là. Alors qu’aucun film français ne m’a jamais donné envie de vivre à Paris. Dans un film américain, vous rêvez d’être dans la bagnole, sur l’écran, de remonter la rue, de croiser ces gens avec leurs drôles de chapeaux, de vous plonger dans la vulgarité ambiante. »

Les écureuils viennent mendier quelques cacahuètes. Robert Frank pense tout haut : « In a way, it was real life. It seemed to be real life. » Comment traduire ? « On croyait que c’était ça, la vraie vie. Les films français nous plongeaient dans un univers poétique, mais le cinéma américain, c’était la vérité. »

Un peu plus tôt, il avait parlé du décor. Des rues de New York : « C’est une île, une chose monstrueuse, qui réunit des millions de gens qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. Ça change tout le temps, ça bouge, personne ne peut prévoir comment, ni contrôler tout ça. » La poésie, la misère, l’anarchie, tout se mélange à New York. « Quand on débarque, on voit les gratte-ciel, les échelles à incendie, on se croit dans un film de gangsters. Et puis on s’installe, on apprend à connaître les gens, mais le décor, reste toujours un décor. C’est ça qui est fantastique. Vous pouvez vivre à New York quarante ans, c’est toujours comme dans un film. »

Le soir tombe sur le parc. Robert Frank se lève lourdement de son banc. Il faut y aller. Bouger.

Quelques instants plus tard, nous traversons le quartier russe. Une kermesse ukrainienne se prépare. Des fillettes répètent un numéro acrobatique. Au coin de la rue, on vend de la choucroute et du bortsch dans des échoppes improvisées. Robert Frank s’arrête longuement devant un étalage de colliers de perles de couleur. Mais il ne regarde pas les perles. Ce qui le fascine, c’est la vendeuse, une bonne sœur au visage sévère de paysanne slave. Regard en coin à la femme voilée. « Ces perles et ce visage, ensemble, c’est cela qui m’intéresse. »

Quelques mètres plus loin, il sort des dollars froissés de sa poche et mise tout sur le chiffre quatre. Loterie minuscule. Joueurs excités. Robert Frank triple sa mise. Trois fois de suite, il empoche les liasses de billets puis s’en va, placide et content.

Ce soir, Robert Frank est un homme riche. Nous irons boire du saké, avec une jeune amie à lui. Il parlera de Camus et de Cendrars, deux de ses maîtres. Il aimerait faire un film à Oran. Demain, c’est promis, on reparlera photo.

Toute la nuit, les sirènes de police hurlent. Sommeil glauque. Souvenirs embrumés d’un rhum-coca avalé dans un bar paumé. La serveuse était jeune, jolie, rousse. Peut-être un peu trop distraite. Elle n’entendait pas les mots émus avec lesquels Robert Frank évoquait Shoah. Quand il s’est mits à parle base-ball (« le meilleur remède quand on est déprimé, c’est de regarder un match de base-ball à la télé »), elle a vaguement écouté et nous a regardés comme deux zombies.

Robert Frank s’est rendu compte, à un feu rouge, qu’il avait toujours été un beatnik. Deux ou trois mots sur Dylan (« un type génial, qui ne parle jamais »), puis vient enfin l’heure de se coucher. « Au fond, la seule musique que j’écoute encore, ce sont les vieilles chansons de Hank Williams. »

Nuit. Des milliers de photos d’identité défilent dans le noir. Oublier ces visages, ces phrases lancées au vent. Dormir. Demain, c’est sûr, New York sera toujours New York et Robert Frank parlera encore et encore de sa voix traînante de moine zen mal réveillé.

Une banane, une poire, neuf abricots. Rangés soigneusement sur une assiette, sur la table de nuit. C’est le cadeau du soir du photographe solitaire. Cadeau de poète pour le visiteur étranger. Nature morte. Faut-il les manger ou les regarder ?

Matin moite, embrumé des confessions de la veille. Il a déposé quelques images sur le lit. Entre les lignes, on lit les tragédies qui ponctuent la vie de Robert Frank : sa fille Andréa meurt dans un accident d’avion. Elle a vingt ans. Son fils Pablo, passe d’un hôpital à l’autre : troubles psychiatriques, instabilité.

Aujourd’hui, justement, Pablo vient visiter son père. Longue silhouette nerveuse. Visage d’ange américain. Il a repeint la rampe d’escalier dans la nuit. La peinture noire colle aux mains. « C’est un chef-d’œuvre, Pablo est en train de nous faire un chef-d’œuvre », dit simplement Robert Frank.

Pablo ne dit rien. Demain, dans un restaurant perdu du quartier chinois, il parlera de Jimi Hendrix et d’Otis Redding. Pour le moment, il dort ou marche de long en large.

Discussions muettes entre père et fils, au second étage. La maison est habitée. Attendre le moment où Robert Frank, l’esprit enfin détendu, descendra.

Il arrive. S’écroule sur la moquette. La conversation reprend instantanément. Pas d’interruption, pas de nuit, pas de pause. Juste un curieux silence entre les mots, ces paroles par nature éparses : « Deux hommes m’ont beaucoup marqué, deux photographes suisses. Le premier, c’est lui, Gotthard Schuh. » Il désigne un vieux livre usé. Trop regardé. 50 Photographies. Edition originale de 1942. Bâle. Dédicace à l’encre bleue. « On était amis, il était plus âgé que moi mais nous nous comprenions sans mal. J’aimais ses photos, il aimait les miennes. Il a publié des choses que j’ai faites dans son journal, le Neue Zürcher Zeitung. » Frank a emprunté à Schuh une manière sombre d’envisager le monde : un paysage pris dans le brouillard, un homme qui traîne dans la neige son propre cheval.

« Mais le plus grand photographe suisse c’est Jakob Tuggener. Il n’a publié que des livres « privés », des recueils à un exemplaire. Il a fait des séries sur les hôtels, les bals. Il est mort il y a un an. » Il se concentre sur le souvenir de ces deux hommes qu’il a aimés. « Deux photographes très honnêtes, très droits. Deux vrais amis. Ici, en Amérique, d’autres gens m’ont aidé. Mais ce n’était déjà plus la même chose. »

Walker Evans est le plus célèbre des amis américains de Robert Frank. « Mais même avec lui, ce n’était plus pareil. Une seule question le préoccupait : d’où vient-on ? Il ne comprenait pas que je fréquente des gens « inférieurs », des clodos, des poètes, des beatniks. J’ai travaillé avec lui pour un catalogue d’outils. Je portais ses appareils photo, je conduisais sa voiture. Jamais il ne voulait que je le regarde prendre un cliché. Il disait toujours : » Bon, tu gares la voiture deux blocs plus loin », et pendant ce temps-là, il pouvait prendre tranquillement ses photos. »

Souvenirs de l’appartement minuscule de Walker Evans et des outils qu’il fallait disposer pour les photographier : « On les suspendait avec des ficelles, il préparait soigneusement chaque cliché, le temps de pose était d’une seconde. Très souvent, le métro passait juste en dessous et ça bougeait. Mais il restait d’un calme incroyable, rien ne l’énervait. »

« Il aimait beaucoup les femmes. » Robert Frank pèse ses mots : « C’était un amour, comment dire ? Innocent. Comme un rêve. Il avait sa vision de la vie, très pure, et avec les femmes ça ne collait pas du tout, elles l’ont beaucoup fait souffrir. »

Pourquoi travailler avec Walker Evans quand on est déjà un professionnel ? « J’avais sans doute besoin d’un second apprentissage. Une étape supplémentaire pour apprendre à « bien voir ». This man tought me to look straight : il m’a appris à regarder droit devant moi. »

Walker Evans, c’est d’abord Louons maintenant les grands hommes. Le Sud, la pauvreté. Une perfection tranquille. Photos : Evans. Texte : James Agee. « Agee était très libre. Un grand romantique. Je ne l’ai pas aussi bien connu que Walker. Il m’a surtout parlé de ces films qu’il voulait faire, il y en avait un qui l’obsédait, un film sur les différentes étapes de l’amour. Il buvait beaucoup. Le cinéma, c’était toute sa vie. Mais il n’a jamais réussi à faire qu’un seul film d’une quinzaine de minutes, In the Streets. C’est très beau. Ça rappelle un peu Chaplin. »

Pablo débarque avec un ami. Monte les escaliers. Robert Frank : « Attends-moi là-haut, j’arrive dans vingt minutes. Il y a du jus de carottes dans le frigo, tu peux en boire, c’est bon. »

Retour au passé : « Quand Agee est mort, Walker était inconsolable. Deux amis tellement différents : Evans était un homme d’ordre, élégant, en bonne santé, avec une sorte d’intelligence froide, une volonté de fer. Agee, au contraire, ne se soignait même pas. C’est un type qui s’est simplement laissé mourir. »

L’association entre Agee-le-poète et Evans-le-classique fait surgir le souvenir d’un autre photographe, Wright Morris : « Il m’a beaucoup influencé, surtout quand je travaillais au Harper’s Bazaar, en 1948-49. On vient de republier ce livre génial, The Inhabitants, qu’il a sorti en 1946. » D’un côté, le décor ; de l’autre, les personnages. Ressemblance hallucinante avec le romanesque photographique minimal et lyrique d’Agee et Evans. « Mais Wright Morris faisait ça avant Walker Evans. Il a vraiment inventé ce style. C’est un type curieux, qui vient du Nebraska. J’ai fait un portrait de lui, un jour. J’adore ce mélange de photos et de conversations banales. Il y a là une extraordinaire dignité. »

Jusqu’à maintenant, Robert Frank a soigneusement évité de parler de ses photos récentes. Mais qu’en est-il aujourd’hui, pour lui, de l’acte de photographier (au moment de la sortie de Candy Mountain, il assurait ne plus avoir touché un appareil photo depuis des années) ?

Il tousse. Se lève. S’assied de nouveau. Mange un abricot. Regarde dehors. Hésite à répondre. Finalement, les mots viennent. « Il y a eu un changement radical dans le monde de la photographie au moment de l’invention du Polaroid. On voit tout de suite ce qu’on a fait. Ça change tout, c’est… autre chose. » Il sort un papier chiffonné de sa poche. Le déplie. Regarde le papier de loin, avec méfiance. Tripote ses lunettes. « J’ai essayé d’écrire ça pour vous, de mettre quelques idées au clair. »

Il enfile ses lunettes. Assis sur une chaise, les pieds calés sur une deuxième, il tousse encore une fois avant de lire distraitement son bout de papier : « Je crois que quelque chose s’est passé dans ma vie, ce n’est pas un simple changement d’appareil photo. Je ne suis pas passé d’une grosse caméra à une petite, ce n’est pas du tout ça. En 1969, mon mariage a cassé, j’ai eu envie de montrer ça, les changements qui s’opéraient en moi. Je ne voulais pas être un détective, mais il fallait que je comprenne —et le cinéma m’a aussi servi à ça— comment communiquer avec les autres. »

Robert Frank replie le papier. Le fourre dans sa poche. Retire ses lunettes. « Quand j’ai recommencé à prendre des photos, j’étais devenu un autre. Les voyages ne m’intéressaient plus, je n’avais pas envie de continuer à photographier de jolies choses (pretty stuff). Qu’est-ce que je pouvais faire avec l’extraordinaire violence qui règne dans ce pays ? Et la mort ? Et le sexe ? C’est le moment où on a découvert, avec le Polaroid, comment faire instantanément des photos. Et moi J’ai décidé d’exprimer, dans ces photos instantanées, un sentiment tout simple, celui d’être au monde. Exister, être là, et rien d’autre. »

N’y a-t-il pas un danger, celui de tomber dans une forme de narcissisme ? « Je ne crois pas. Moi, je voulais simplement exprimer la douleur, la passion et aussi la perte de la passion. D’ailleurs, quand les gens voient ces photos, ils le sentent bien : j’ai été loin. Trop loin. Mais ces photos-là, celles que personne ne peut comprendre, j’ai quand même tenu à les mettre dans ce livre, The Lines of My Hand. Tout simplement parce que la perfection, ça ne m’intéresse pas. »

Un temps de réflexion. Une grimace. « l’m absolutely interested in imperfection. » Robert Frank semble essayer de se convaincre lui-même de ce qu’il vient de dire : « La seule chose qui m’intéresse vraiment, c’est cela, c’est l’imperfection. » Puis vient le désir d’expliquer. « La seule chose qui vienne interrompre ce mouvement, c’est la perte. La perte de quelqu’un, la mort, la fin. »

Il veut conclure. Un soupir. « Je crois que ça, ça valait la peine de l’exprimer dans mon travail. »

Maintenant qu’on se rapproche des années 80, il faut le coincer. Pourquoi ces photos nouvelles ? Pourquoi le Sud ? Pourquoi aujourd’hui ?

« Ça ne m’intéresse pas tellement. C’était un boulot, c’est tout. Ils m’ont demandé de faire ça. J’ai eu du mal. Pour arriver à une photo forte, comme cette femme noire et moi dans la chambre d’hôtel, ça a été terrible. Ils ont eu peur, d’ailleurs, dans le catalogue, vous pouvez voir, ils ont publié la photo toute petite, tellement ça les a effrayés. »

« J’ai fait à peu près cinq panneaux de deux ou trois photos, ça doit en faire une douzaine en tout. L’idée, c’était d’aller là-bas juste avant Noël. Retourner au Leica. Etre « reporter ». Et là, ça n’allait pas, j’ai tout de suite vu que les reportages photo, c’était bien fini pour moi. Je crois que je suis arrivé au bout de mon voyage dans la photographie. »

Silence lourd. Il fait des efforts pour parler en détail de ce voyage dans le Sud. « Je ne suis pas allé dans les quartiers pauvres de Birmingham. C’est maintenant une ville universitaire, très ennuyeuse. » Il y est resté quatre ou cinq jours. Pas plus. Tout le temps fourré au Bus Depot. Là où les gens attendent l’autobus pour quitter la ville.

Voix fatiguée. « J’étais découragé à l’idée de refaire des photos. Je trouvais ça dégoûtant : faire des clichés par besoin d’argent, pour le fric. » Il est à deux doigts d’abandonner. De tout lâcher. Mais finalement, il reste. « C’est là que je me suis rendu compte que j’étais plus suisse que je ne croyais : le travail qu’on a commencé, tout Suisse sait cela, il faut le terminer. »

Robert Frank ne viendra pas à Arles (« ce n’est rien d’autre qu’un supermarché photographique »), mais c’est un détail. Pour lui, l’attente est la chose la plus importante. « J’ai appris ça au Canada. On a le temps de réfléchir. On a même le temps d’attendre. Là-bas, on est au milieu de rien. You have to make your own soup and eat it. » Autrement dit : « Si tu ne fais pas ta soupe, personne ne la fera à ta place. » Il pense à ses amis : « Quand je veux rentrer, ils me disent : « Robert, ne t’en vas pas. Pas encore. Tu sais, cet homme qui a inventé le temps, il en a fabriqué des tonnes. Il en restera toujours un peu. » Au moment où les gens veulent tout tout de suite, il en reste encore quelques-un qui savent que la plus belle chose au monde, c’est la patience. »

Une autre nuit tombe sur New York. Un autre matin. Robert Frank sort d’un tiroir quelques épreuves inédites d’un livre jamais publié, Me and My Brother.

Découvre aussi, comme s’il les avait oubliées, de très belles photos en couleurs : « J’ai fait ça avec un petit appareil en plastique de 5 dollars. On ne pouvait même pas sortir le film, il fallait envoyer l’appareil photo. Un mois plus tard, on recevait les tirages et un appareil tout neuf. » Aucun réglage n’était possible. L’appareil photo a été retiré de la circulation. Depuis, Robert Frank n’a plus jamais pris une seule photo en couleurs.

Les clichés s’entassent sur le sol. Au mur, des médailles gagnées dans des courses cyclistes par son grand-père. Souvenirs d’Europe. « Les Allemands veulent aujourd’hui que je tourne un film d’une trentaine de minutes, sur la Ruhr. Mais il faudrait que j’aille là-bas. Je le ferai peut-être. Pour ma famille. Pour mon père. Pour les Juifs. Pour le souvenir. »

Pablo traîne dans un coin. « Oui, oui, on va aller manger », dit Robert. Direction : Chinatown. Nuages lourds, chaleur étouffante, restaurant noir de monde. C’est dimanche, les Chinois déjeunent en famille. Les plats défilent, nous échangeons peu de paroles. Entre deux bouchées, Pablo essuie quelques gouttes de sueur : « Et si on allait à la mer ? »

Le père ne répond pas. Il est l’heure de disparaître. De les laisser partir pour la plage. Robert Frank s’engouffre dans sa vieille voiture, Pablo le suit en silence. La voiture file sous les nuages lourds, échappant à la ville, aux questions, à la foule. Au même moment, des torrents d’eau se déversent sur le quartier chinois.

Les rues se vident, Robert Frank est déjà loin. Il ne dit rien. Pablo regarde la mer.

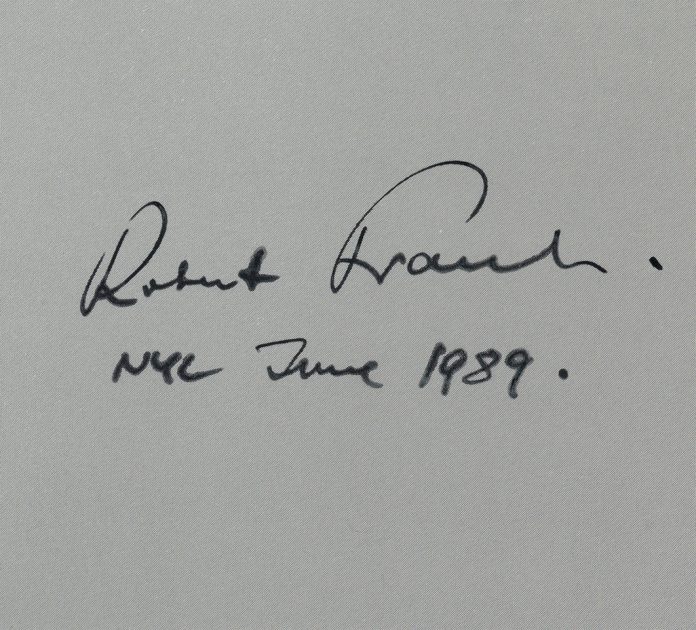

Louis Skorecki, 1989

Texte publié dans le supplément au journal Libération du samedi 1 et dimanche 2 juillet 1989.