Au lendemain de la 1ère guerre mondiale, un désir d’ordre est manifeste dans l’art européen et particulièrement dans l’art de l’Allemagne vaincue. Les peintres figuratifs de la « Nouvelle Objectivité » animés d’une même volonté de rigueur dans l’exécution des tableaux traduisent un nouveau rapport au monde plus distancié, plus attentif, au moins pour une part, à l’atmosphère très délétère de la société allemande d’après-guerre. Les peintres de l’aile gauche du mouvement, principalement basés à Berlin (Berlin la Rouge), appelaient à poser pour sortir du marasme, un nouveau regard sans fard sur la société, en réaction à l’individualisme de « l’Ancien Monde » qui venait de s’effondrer, individualisme condamnable à leurs yeux et cause d’innombrables maux. Visant surtout la critique sociale d’un Berlin devenu « apocalyptique » sous la République de Weimar, Georg Grosz, engagé politiquement, ou Otto Dix, par exemple, qui avaient eu l’expérience du front avec ses horreurs qui les marquèrent à jamais, pratiquaient une peinture cynique, froide, toujours provocante, pour ne plus s’en laisser compter, pour ne jamais oublier.

Ce retour à la réalité qui se voulait lucide, n’empêcha pas, pourtant, dans le même temps et dans une contradiction apparente, l’apparition d’un second courant baptisé réalisme magique constituant l’aile droite du mouvement. Ce terme emprunté à Novalis par Georges Roh entendait qualifier une peinture visant à saisir les aspects merveilleux ou « magiques » de la banalité perçus dans un suspens du temps. Georg Schrimpf, peintre assez oublié aujourd’hui, natif de Munich, s’évertuait dans des paysages limpides d’inspiration romantique, à gommer consciencieusement toutes références directes ou indirectes au conflit passé. A toute espèce de conflit d’ailleurs. Pratiquant une peinture sans mémoire d’où le temps est exclu, il fabriquait très précautionneusement de l’oubli.

Cette peinture intimidée par l’Histoire si l’on peut dire, qui hésite entre le devoir de se souvenir et la nécessité d’oublier manifeste les embarras de la mémoire, dans son rapport à la chair notamment, après le désastre. Ce désir d’ordre, à gauche comme à droite, se caractérise en effet, en dépit d’objectifs contradictoires, par une facture lisse, un dessin net, témoignant d’une volonté de maîtrise implacable, rejetant autant que possible toute intrusion de l’aléatoire pendant l’exécution, comme s’il ne fallait surtout pas consentir à ce négligé, à cette façon si débridée de bâcler, si prégnante dans les courants précédents (et dans l’art français à la même époque) ; ce négligé qui témoignait à la fois d’un certain plaisir de peindre et d’une paradoxale humilité, d’un certain abandon, devant l’insaisissable « perfection » du réel. Dans ce système d’images intentionnelles où les corps semblent enchâssés dans un présent devenu carcéral, l’œil apparemment a tout pouvoir. Cet œil illusoirement séparé du corps dans une volonté d’autonomie, comme si l’on disait que la marche était le fait des seuls pieds sans le secours du reste du corps, se coupait au fond des richesses du corps intelligent de l’homme plongé dans le monde.

La violence de l’énergie stridulante, comme on l’a qualifiée quelquefois, des tableaux d’Otto Dix, provoquant un état de sidération, côtoyait donc, lors de l’exposition tenue à la Kuntshalle de Mannheim en 1925, l’irénisme mélancolique des tableaux de Georg Schrimpf, lequel arrêtait la pensée au profit d’une idée qui culminera plus tard dans le paysage idyllique (non dépourvue de beauté en soi, mais proprement inhabitable, et d’ailleurs inhabité). Dans l’un et l’autre cas, les peintres traduisaient l’impossibilité d’un temps continu humain, l’avenir étant pour le moins bouché.

Ce désir d’ordre surtout formel, bloqué (et bloquant), coïncide avec la montée du fascisme en Europe, sans en être l’illustration, témoignant de la fin d’un monde et d’une réelle fêlure dans les sociétés de l’entre-deux guerres.

Franz Roh, historien de l’art allemand, photographe, auteur de collages, promoteur enthousiaste de « la Nouvelle Objectivité » note ainsi, plutôt candidement, dans son livre paru à Leipzig en 1925, « qu’après la disparition d’un irrationalisme démoniaque auquel il va de soi que la plupart, aujourd’hui encore, ne peuvent s’empêcher de rester attachés à l’excès – cet irrationalisme démoniaque étant à ses yeux représenté par la plupart des courants de la peinture moderne précédents (depuis l’impressionnisme) – un rationalisme magique est en train d’apparaître chez les jeunes ; magique en ce qu’il révère comme un prodige l’être en ordre (Geordnetsein) « rationnel » du monde, afin de bâtir sur lui ou de repousser énergiquement les attaques anarchistes contre cette disposition. (Il va de soi qu’entrent ici en ligne de compte aussi bien les tentatives de gauche que de droite des artistes, pour autant qu’ils se portent vers le politique.). On glorifie donc à titre de symbole l’ingénieur (c’est moi qui souligne) qui inspiré par la loi d’économie et conduit par le calcul, nous met en accord avec les lois de l’univers » [1]. On croit reconnaître ici le projet du Bauhaus réhabilitant le Cosmos, avec son rêve de collaboration fructueuse entre ingénieurs, artistes et artisans, en rapport avec le monde marchand, pour rebâtir la société. Mais le parti pris de F. Roh visant à faire table rase des courants précédents (ce que ne fait jamais un Walter Gropius par exemple) et son insistance surtout à exalter le prodige de l’être en ordre rationnel laisse entrevoir qu’il se laisse berner, à ses dépens puisque sa propre œuvre sera mis à l’index par les nazis, par le vieux démon de l’ordre considéré en soi comme plus parfait que l’ordre mêlé d’aléa – terrestre – (le seul vivable ici-bas) oubliant que jamais la chair, dans son rapport au monde et à autrui, n’a l’immutabilité d’une formule mathématique ou d’un programme, aussi prodigieux et rationnel soit-il.

Entendons par chair l’homme dans sa condition de faiblesse, marqué par le mal et par la mort, l’homme fragile, réel, qui évidemment ne peut vivre dans le chaos, mais qui ne saurait vivre non plus sous le joug d’un ordre idéal.

Si l’on admet que l’adoration de l’ordre absolu, l’ordre idéal est une adoration masquée de la mort qui devait culminer dans les idéologies totalitaires de l’époque, on peut se demander si cette volonté d’ordre qui s’exprime aussi dans la peinture n’était pas secrètement nourrie par un effroi devant la chair, avec tous ses travers, escamotant par la même occasion son mystère.

L’impression qui demeure, en effet, face à cette peinture hésitante est celle d’un refus de ce qui nous fait exister actuellement à savoir la chair et le sang, l’âme animale si l’on peut dire, en tant qu’elle participe d’une vérité de l’homme qui passe ce que l’homme peut en dire. Pourquoi la chair serait-elle vouée à l’animalité où à l’idéalité ? Le sentiment de malaise qui évoque toujours une certaine déchéance, quoiqu’on veuille, face à cette peinture allemande ne viendrait-il pas de ce que la chair y est montrée sous un jour où l’homme a déjà renoncé secrètement à son humanité ? Et pourtant, jamais la vérité de la chair, la chair faillible de l’homme ne révèle autant son mystère que lorsqu’on la nie, lorsqu’on la méprise ou lorsqu’on en a peur. Une vaine espérance serait de croire qu’en levant le voile de la chair, corruptible et corrompue, on trouverait une vérité cachée de l’homme. Ce que corrige le singulier propos de Gustave Thibon :

« La vérité, ne se découvre pas, elle se donne sous ses voiles, et l’on peut entendre battre son cœur. Mais si on lève le voile le cœur s’arrête ».

Sans doute un aspect essentiel de la chair et particulièrement de la chair de la face est-il de manifester l’être pour autrui. La chair en effet saurait-elle être seulement pour soi, ou pour rien ? Se voiler la face ne revient-il pas au fond à nier la présence d’autrui ? Même dans la mort pourrait-on dire, la face fait face et ne peut se dérober au fait d’avoir été plongée dans ce monde, et d’avoir été, ici-bas, la face de ce corps-parole ci.

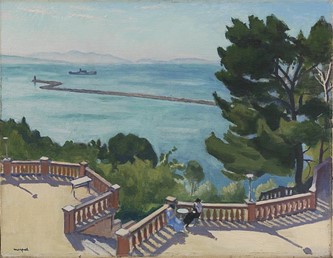

On se surprend alors à penser, tout imprégné de ces images sujettes au mal en tant qu’il est ici (comme le dit Claudio Magris dans son beau livre Danube) un excès d’histoire qu’il en allait tout autrement, à un petit millier de kilomètres de là, dans la peinture en France. Sans doute l’impression de « vie », si prégnante dans l’art « français » des années 1920 est-elle due au fait que les peintres, pour cette fois, se trouvaient du « bon côté », celui d’un pays vainqueur au lendemain d’une guerre. Sans doute la France eut elle son lot de chair à canon, de vies brisées, de gueules cassées, de destructions de toutes sortes, jusqu’à n’en plus pouvoir, mais le sentiment heureux perceptible dans l’œuvre d’un Bonnard, ou d’un Marquet entre autres…, (on a peine à croire que les tableaux ci-dessous d’Albert Marquet et de Pierre Bonnard ont été peints, l’un en 1918 et l’autre de 1916 à 1918, lesquels font peu de cas de la guerre comme de la victoire), semble participer d’autre chose et s’inscrire plutôt dans la continuité d’une tradition déjà solide.

Cette tradition, au moins depuis Chardin, n’a cessé d’explorer le fait quasi miraculeux d’une intime commixtion entre la chair et l’esprit dans son rapport avec le contexte et la matière créée, guidée par une certaine intuition du bonheur. Il y aurait matière à s’interroger sur le rôle que joue la raison dans cette tradition où le désir d’ordre n’est jamais absolutisé, où la chair n’est jamais montrée sous un jour a priori défavorable, où le contexte semble participer de la vie la plus intime de l’homme. Ce mystère, bien difficile à circonscrire, donne le sentiment que le monde lui-même respire, passant ce que les peintres imaginent eux-mêmes, et passant le temps de leur propre existence. Cet art d’équilibre (qui pourtant passe toute mesure chez un Bonnard), qui s’éloigne du vérisme et de l’oculaire, fait la part belle à l’exercice d’autres sens, le sens du tact par exemple (et peut-être à d’autres sens internes moins connus) qui concerne toute la peau, et qui est subordonné à celui de la vue évidemment car il faut évidemment d’abord voir les tableaux. A tel point que l’on se demande si la vue ne produit, chez les « français », de mouvements existentiels que dans la mesure où elle peut se réduire à des actes de palpation, de manducation ou de l’enfouissement », comme dit Roland Barthes. [2]

Tout se passe en effet comme si le monde devait revêtir une chair en l’homme en quelque sorte, qui rende et l’homme et le contexte assimilable pour soi-même et pour autrui, et qu’il fallait en rendre compte. Sans aucun doute le rapport à la peinture décliné en France, après la rupture radicale opérée par l’impressionnisme, (à l’exception de la peinture surréaliste), est-il bien davantage dans « l’organique que dans l’oculaire. L’expérience viscérale de la substance », coordonnée « moins à une impression » qu’à un sensualisme interne, musculaire, humoral » (R. Barthes). Tout cela remet en lumière le mystère du corps intelligent de l’homme plongé dans le monde, doué d’une vie qui passe ce qu’il en connait mue par le désir. Sans doute le désir est-il inhérent à la nature humaine. Comme le dit Olivier Leplâtre dans son petit livre « Le lait des images », « Approcher l’image par la faim permet d’une part de rattacher l’optique à la globalité du sensible (ainsi nous verrions avec la totalité du corps) et d’autre part d’incarner l’image et de l’appréhender dans sa matérialité foncière » [3]. Où comme le dit avec humour Geneviève Gallois, peintre et caricaturiste française devenue moniale (entrée au couvent des Bénédictines de la rue Monsieur à Paris en 1917) : « Il n’y a que Dieu qui ne mange pas (plenum sum, Je suis rassasié). Pour nous, nous ne vivons que pour manger. Le corps, l’âme, tirent la langue vers le principe vital qui n’est pas en eux. Pour le corps, il faut une cuisinière. Pour l’âme, c’est Dieu qui cuisine. Il lui sert le corps de son Fils chaque matin ». Et d’ajouter ensuite, avec réalisme, que si même le Corps de Jésus lui est servi quotidiennement cela reste insuffisant : « Il faut l’assimiler, le manger spirituellement tout le jour. C’est pourquoi, [Dieu] lui sert les mille et une contraintes de la vie conventuelle et liturgique et les septante douleurs qui viennent des circonstances, du prochain, de soi et de Dieu » [4].

Sans doute le travail des peintres « français », était-il mobilisé par cette faim-là, mu par ce désir-là, même s’ils ne communiaient pas, à proprement parler, rituellement au corps et au sang du Christ (ce dont à vrai dire nous sommes ignorants). Ce faisant, par les mille et une contraintes de la vie ordinaire ils fortifiaient leur corps spirituel, manifestant comme une image, pauvre certes, de leurs corps de résurrection, laquelle indéniablement nous rassasie. Etrange rassasiement donc que celui-là qui a supposé de la part des peintres beaucoup d’opiniâtreté dans le combat et d’en passer par des expériences qui pour être douloureuses ne sont pourtant jamais foncièrement malheureuses, tant s’en faut. Ce qui suppose que la faim soit là, et que le désir ne soit pas presque déjà mort.

*

Notes :

[1] : Franz Roh : Post expressionisme, Réalisme magique. Problème de la peinture européenne la plus récente. Dijon, Les Presses du réel, 2013, p. 80.

[2] : Roland Barthes : « Littérature objective » dans Essais critiques, Paris, Ed. du Seuil, 1981, p. 32. Dans le second passage, extrait de S/Z, cité par Olivier Leplâtre, Roland Barthes se réfère non pas à la peinture française mais aux tableaux de l’âge d’or hollandais. Roland Barthes : Œuvres complètes T. 2, Paris, Ed. du seuil, 1994, p. 628.

[3] Olivier Leplâtre : Le Lait des images. Paris, Institut National d’Histoire de l’Art, 2021. Dits, p. 37-38.

[4] : Jérôme Alexandre : Mère Geneviève Gallois, Mystique et artiste. Ecrits spirituels. Cahiers du Collège des Bernardins n°116. Sion, Editions Parole et Silence, 2015, p. 53.

Contact : brunolegouguec09(arobase)gmail.com

.