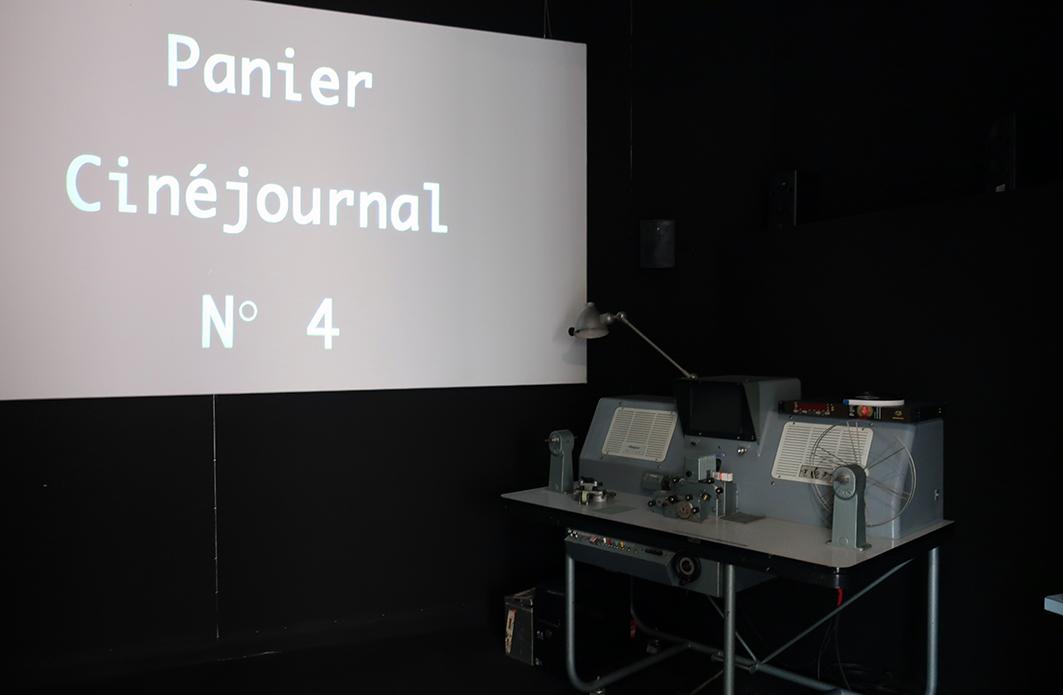

Archives invisibles #8 – Manifesta 13, biennale d’art contemporain – 31 octobre/29 novembre 2020 – Une exposition invisible… ouverte et fermée la veille du reconfinement…

L’exposition, conçue par Olivier Derousseau, portait la lumière sur un geste artistique et pédagogique posé à Marseille de 1996 à 2015 par les fondateurs de Film flamme, collectif de cinéastes « non-alignés ». Ce geste, confier des caméras 16 mm et des enregistreurs sonores aux habitants de Marseille, sans formation ni écriture ni scénario préalables, part du principe que le cinéma est une langue « déjà là », une langue commune. Il se veut aussi un manifeste, dans la continuité de l’Education populaire tout en en renversant la position hiérarchisante. L’ensemble des films de trois minutes, le temps d’une bobine, mis bout à bout dans l’ordre du tournage, constitue une œuvre collective et anonyme : « La subtile mémoire des humains du rivage ». Aujourd’hui de jeunes réalisateurs élaborent ce que peut être le devenir de ce geste dans le temps présent et ses techniques.

Il y a 27 000 ans à Marseille, des êtres vivants, utilisant leurs mains comme pochoirs, projetaient de leur bouche des pigments sur les parois des grottes habitées. Nos quartiers sont les grottes d’aujourd’hui, et nous reproduisons les mêmes gestes ; nous appelons ça du cinéma. Dans cette ville, des hommes, des femmes, des enfants que les siècles séparent, accomplissant le même geste de se projeter sur leurs murs, s’affirment présents et souverains. (Film flamme)

Lire le livret en pdf édité par les éditions commune.

Olivier Derousseau

Lettre envoyée au collectif Film Flamme, octobre 2020

Bonjour à toutes et tous,

Bien qu’ayant accepté avec joie et sans aucune réserve la proposition de voir projetés au Polygone Étoilé des « films d’ateliers » afin d’en restituer quelque chose dans un espace d’exposition dédié aux « archives invisibles », il me faut bien vous dire que ça n’est pas frappé d’évidences. Le ruban sensible qui enregistre des images couplé au ruban sensible qui enregistre des sons est un matériau qui résiste ; au sens d’abord. À la légèreté ensuite qui consisterait à montrer en boucle des travaux qui exigent une attention particulière. Si cette constatation est juste, nous partons de gestes cinématographiques qu’il est impossible de « transférer » tel quel, tout au moins dans un espace d’exposition.

Ces séries de films sont effectivement des archives qui pourraient tout autant intéresser des étudiants, des cinéastes, des anthropologues, des urbanistes, des voisins, ou plus directement des collectifs politiques qui, par métonymie, se demanderaient quelles sont les conditions matérielles nécessaires à la fabrique d’un commun. Il y a 20 ans contenus dans l’ensemble de ces gestes, 20 ans d’histoires engrammées. J’y ai vu des choses foutraques, des moments très singuliers, entendu de pauvres petites chansons, des enfants, des urbains, des clodos, des fous. Une impression relie l’ensemble de ces gestes : la tentation d’exister. J’ai été bouleversé par quelques ciné–journaux effectués par des patients de l’hôpital de jour du Vallon à Martigues, ayant reconnu l’effort arraché à la maladie et la spécificité du temps psychotique, temps que le cinéma aura été le seul à restituer : un plan, deux plans qui durent d’où remontent la matière du monde mais aussi l’attention qu’il faut lorsqu’il s’agit d’approcher ce qui est non-humain. J’y ai revu aussi le Pas-de-Calais, la morgue de ses paysages ; le quartier du Panier, farouche comme un match de foot joué par des gosses qui ne s’en laissent pas conter ; un Belsunce enchanté ; des plans composés depuis des partitions sonores, habités par le souci de ne pas prendre la musique pour un adjuvant sentimental ou pharmaceutique mais plutôt comme une matière brute qui peut donner à voir. Voir autrement. Chaque période est assemblée sous la forme d’un florilège dont les fragments sont inséparables. Cette inséparation est nécessaire sinon il n’y a pas moyen de comprendre ou saisir les décisions qui ont présidé à l’engagement de ces films, puis au faire. Mais ici je ne vous apprends rien. Ces films d’ateliers ou ciné-journaux sont pratiquement des anti-manuels pédagogiques.

À propos de pédagogie, souvenons-nous de Freud : « Il y a très longtemps déjà, j’ai fait mien le mot plaisant qui veut qu’il y ait trois métiers impossibles : éduquer, guérir, gouverner ; j’avais déjà largement de quoi faire avec le second des trois. Mais je ne méconnais pas pour autant la valeur sociale du travail de mes amis éducateurs ».1

S’il est vrai que l’histoire de la pédagogie est intrinsèquement liée au métier d’éduquer, métier impossible, ce qui s’est éprouvé toutes ces années dans le mode de fabrication de ces films est un renversement. Ce renversement consiste à découpler ce qu’il y a à apprendre de ce qu’il faudrait enseigner ; d’ailleurs la dé-synchronisation des plans-image et plans-son métabolise cette décision. L’enseignement est figuré dans un programme ou l’idée d’un programme soutenu par la vocation d’éduquer. Or nous le savons désormais, éduquer n’est pas transmettre ; transmettre, c’est mettre en commun, c’est à dire fabriquer les conditions instrumentales où la position du maître ne peut exister qu’en tant qu’elle se propose comme une chaise vide mais repérée. D’où la nécessité d’être présent à sa propre destitution, tâche contradictoire, condition minimale à l’existence d’un atelier. Atelier serait le seul mot acceptable pour dire fabrique de pensées. Les pensées peuvent filer par devers le langage, même si celui-ci fait souvent défaut. Le langage, c’est la maison dans laquelle nous habitons. À demeure. Nous y sommes rarement. Sommes souvent occupés ailleurs. À quoi. À travailler. Même lorsque nous sommes sans emplois. D’ailleurs comment penser si nous cherchons à être employés. Si la pensée est l’affirmation d’une liberté incalculable, on pourrait dire qu’un atelier nous occupe à faire autre chose qu’à trouver un emploi, voire tenir un rôle… La plupart du temps nous sommes invités non pas à être esthète, mais à se faire pédagogue, ou l’inverse : se faire esthète c’est à dire vecteur d’un geste artistique et non pédagogue. Ces alternatives, double face d’une même pièce, rejouent au fond le clivage entre l’enseignement – le texte – la loi contre l’image – contemplation – l’amour toujours bourgeois du beau ; c’est une merde inouïe. Au risque de répéter, il n’y a pas de transmission sans partage et confiance dans cette possibilité que tout est toujours déjà là. Preuve par dix constatée il y a maintenant trois ans où un petit d’homme à l’occasion d’un atelier-théâtre nous expliqua que si l’imaginaire c’est la scène, eh bien le public c’est la réalité. Il est possible de s’engager à écrire un « poème pédagogique »2. Question.

Quelque chose encore : le passage au numérique opère au sein de l’histoire de ces ateliers un changement très significatif, raconte un devenir fragile qui mérite qu’on s’y attarde, à l’image des protagonistes qui chaque année désormais reviennent. Il y a probablement là une promesse qui confirme l’existence des ateliers–archives et ouvre un autre terrain, une nouvelle conception du temps et de la rencontre. Les minots de Massabo reviennent et les jeunes filles sont au « bal des sirènes ». Je vous souhaite de tenir vingt ans de plus.

Olivier

P.-S.

Le maître : Alors comment l’enfant Ernesto saura-t-il lire, écrire, compter dans ces conditions, hein ?

Ernesto : Je saurai

Le maître : Comment ?

Ernesto : I-né-vi-ta-ble-ment.3

1• Sigmund Freud. Préface à l’ouvrage de A. Aichhorn, « Jeunesse à l’abandon », Privat, 1973.

2• Écrit de 1925 à 1935, « Le Poème Pédagogique » d’Anton S. Makarenko est le récit de la naissance et de l’évolution de la Colonie Gorki — un institut dédié aux enfants errants, généralement orphelins, jetés sur les routes par la guerre civile, ne connaissant que la mendicité et la rapine. https://www.cairn.info/revue-reliance-2005-3-page-144.htm#

3• EN RACHÂCHANT. Film de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (France, 1982, 7 mn, d’après « Ah Ernesto ! » de Marguerite Duras.)

Les ateliers cinématographiques depuis 2017…

Photographies de Matti Sutcliffe

Notes de travail, 2019 – Claudia Mollese :

« Quand j’ai commencé les ateliers, j’avais très envie de toucher à la pellicule, de prolonger l’œuvre commune. La volonté des enfants de tourner en numérique m’a questionnée. Imposer un support ou expérimenter un nouveau chemin ? Le point fort à respecter pour moi était celui de suivre leurs désirs. Nous avons plongé dans un travail de fiction, un travail collectif, en faisant de l’erreur et de l’improvisation le chemin à suivre. Ce temps m’a offert la possibilité aussi de rencontrer ces jeunes habitants. Leur façon de s’autoreprésenter, la fiction comme point de sortie et d’entrée du réel m’ont ouverte à d’importantes réflexions pour mon propre travail. Ainsi, ensemble, nous avons cassé la forme des ateliers cinématographiques Film flamme… être leur assistante m’a révélé la violence qu’on peut, en tant qu’auteur, exercer, enfermant quelqu’un dans une image ou un territoire. Comment casser cette image, témoigner du monde ou le réinventer… C’est par des relations de voisinage et de curiosité que les rencontres se sont transformées en films et ces films selon mon expérience peuvent être une occasion pour se transformer en tant qu’auteur… Aujourd’hui se pose la question de comment poursuivre ce travail, avec des financements toujours aussi faibles, dans un quartier de plus en plus dur. Qui aura envie de prendre part à cette aventure ? Et comment ? Est-ce qu’il y a encore dans ce bout de ville une place pour une caméra ? »

Les Minots de Massabo, 2019

Nicola Bergamaschi

« Partir à dos d’âne, arriver en brouette

Quelques souvenirs du montage des films d’ateliers »

Au Marathon du film de Vence, en 2018, nous avions cinq jours pour tourner et monter un film, dont l’histoire devait s’inspirer de « Légendes d’automne » de Jim Harrison. Je n’avais pas lu le livre ni participé à l’écriture du scénario avec les enfants, mais je savais qu’il s’agissait d’une fiction, et plus précisément d’un western. Je me suis dit qu’il fallait à tout prix suivre cette idée de fiction, coûte que coûte, sans jamais tomber dans le film « sur des gamins qui font un film ».

Dans la salle de montage, au dernier étage d’une maison perdue au milieu de la garrigue du Col de Vence, j’avais affiché un panneau : PAS DE BAGARRE DANS LA SALLE DE MONTAGE. Lorsque les enfants rentraient dans la pièce, s’ils commençaient à se frapper, à se pincer ou à se cogner, il était suffisant d’indiquer ce panneau et répéter laconiquement le mot d’ordre qui s’y trouvait écrit : pas de bagarre dans la salle de montage. Tout combat cessait alors. Grâce à ce pouvoir du mot écrit, la salle de montage était devenue le seul lieu tranquille de la maison. Parfois, un enfant montait en haut pour décompresser, pour se reposer un peu. Il s’allongeait dans le lit et me regardait travailler, donnait son avis sur une séquence, parfois il s’endormait. Etant donné que le film raconte l’histoire d’un enfant qui s’endort et qui rêve d’un western, je trouvais cohérent qu’ils s’endorment dans la salle de montage. Puis, chaque soir, on se retrouvait tous là-haut, au dernier étage, et on regardait le montage fait avec les images du jour.

Une fois Riad m’a demandé de lui montrer le plan où son personnage, avec un bond particulièrement élégant, descend de l’âne. Petit problème : l’âne s’est arrêté plus tôt que prévu, on ne voit que la tête qui rentre dans le cadre, et la descente de Riad est donc hors-champ. Riad, extrêmement déçu de voir sa prouesse exclue du film, a néanmoins compris, je suppose pour la vie, ce qu’est un cadre et comment on le travaille en fonction de ce qu’on veut montrer.

Il fallait tenir la fiction, même contre toute raison. Sans aucune influence de notre part, les enfants nous ont dicté une conduite cinématographique, où l’effet comique et l’improvisation sont le cœur de la mise en scène. Au montage, cette méthode conduit le plus souvent à composer avec des faux raccords ou avec des enchainements de plans illogiques. Par exemple : Aisha qui, blessée par un bandit, est chargée sur le dos d’un âne et qui, le plan suivant, arrive au village des indiens couchée dans une brouette. Aucune explication n’est donnée au changement du moyen de locomotion. C’est l’éclosion d’un gag absurde et visuel, provoqué par le fait que, au moment de tourner l’arrivée au village, on n’avait plus l’âne à disposition. En découvrant les rushes je me suis dit qu’il n’était pas question de « gommer » cette incohérence narrative, de la masquer : au contraire, il fallait la rendre évidente, rendre visibles les contradictions. En 2019, pour le tournage et le montage du film « Le Cid. Voyage à l’intérieur d’une pièce », les conditions étaient différentes. On était à Marseille, on ne dormait pas les uns sur les autres dans une maison perdue dans la montagne, on pouvait prendre le temps. Et pourtant, bien que l’histoire soit écrite, on tourne vite, on improvise, les fausses moustaches se décollent des visages, les perruques sont projetées dans l’air.

Mais la vraie surprise du film est arrivée au large de Marseille. Dans cette scène finale, les filles devaient partir en bateau, pour explorer des pays inconnus ou bien retourner en Algérie. Le problème c’est que, aussitôt quitté le port, elles ont commencé à avoir le mal de mer.

Au montage on est embêtés, car sur ce bateau au milieu de la mer il ne se passe pas du tout ce qui était prévu, Ouarda s’est endormie, Serena va très mal, Rouaida tout seule ne sait pas quoi faire. C’est Serena qui, en regardant les rushes, a tranché sur la question : elle a dit : « Il faut montrer ce qu’il s’est passé, c’est ça qui est drôle ». C’est une indication importante : si le montage a pour fonction de « montrer quelque chose », ce serait de montrer le comique qui surgit de partout, même (et surtout) dans les accidents, les situations qui tournent mal, tout ce qui, normalement, ferait rater le tournage.

En suivant les indications de Serena, on a donc monté la fin du film avec Ouarda qui continue à dormir (est-ce que c’est son rêve?), Serena et Rouaida qui s’enlacent et se repoussent en rejouant toute l’histoire de leur amitié. J’ai été souvent surpris par cette capacité des jeunes de Massabo à retourner une situation complètement ratée en quelque chose qui fait tenir le film, comme si ce qu’ils cherchaient n’était pas tellement de raconter une histoire mais de la mettre à l’épreuve, de la tordre dans tous les sens, de s’amuser avec.

Le geste des ateliers Film flamme est d’abord celui de « passer la caméra », celui de mettre entre les mains de n’importe qui des outils pour faire un film. J’ai l’impression que, par cet étrange détour des films de fiction en numérique, nous faisons un peu la même chose, mais de façon progressive, un peu plus diluée dans le temps. En effet, on est passé des 3 minutes d’une bobine 16mm à 3 ans d’expériences, vécues en commun de film en film. Je ne pense pas que Claudia au départ était consciente qu’on allait (surtout elle) s’embarquer dans une telle histoire pluriannuelle, avec ces enfants qui désormais au fil des films sont devenus des jeunes garçons et des jeunes filles. Maintenant que leurs petits frères aussi commencent à toquer à la porte pour faire des films à leur tour, j’espère que la bande de Massabo pourra continuer ce drôle de chemin.

Nicola Bergamaschi, 2020

www.polygone-etoile.com