Nous nous donnions rendez-vous parfois dans un café quelconque, à Paris, près de Beaubourg où j’ai le souvenir d’avoir mangé une fois « une saucisse de Strasbourg » avec des frites, salées comme il se doit, accompagnée d’une bière bien fraiche, tandis qu’il n’avait rien mangé – lui – ni rien bu, sinon un verre d’eau.

Il avait évoqué avec douceur le régime sans sel auquel il était astreint désormais, puis ses soucis de santé, l’origine obscure, scandaleuse, de sa maladie, puis avec plus d’animosité le comportement des médecins qui l’agaçait, la perspective d’une greffe de cœur, ce qui le plongeait dans une sorte d’effroi.

Je me souviens de son bras qui reposait avec nonchalance le long du dossier de la banquette grenat et des miroirs derrière.

C’est dans la rue, repu, après avoir achevé le repas par une apothéose de profiteroles, que j’avais pris la mesure de la situation dans laquelle nous étions lorsque je me rendis compte de la maigreur de Philippe, de sa fatigue, de son essoufflement, qui accentuaient paradoxalement cette impression de légèreté tranquille qui l’habitait naturellement. Philippe allait me semble-t-il tranquillement dans l’existence, avec des airs d’oiseau, de grand échassier scrutant la surface des eaux. Mais ce calme était peut-être un faux semblant et j’ai le souvenir de l’avoir vu aussi manier sa caméra avec une étrange véhémence, une turbulence curieuse, et sous ce voile de cendre qui semblait tout entier le recouvrir à cause de la maladie, sans aucun doute le feu couvait.

C’est ici, dehors, tandis que nous allions doucement vers le métro, vers l’Hôtel de ville, que je le retrouvai mieux, dans son élément comme on dit, dans son lieu en quelque sorte, dont on ne sait trop s’il est intérieur ou extérieur, revigoré un peu. Nous avions parlé de la raison montrée sous son beau jour dans certains de ses films à travers quelques plans qui participent selon moi d’une manière très française de concevoir l’image, et finalement l’existence. Les plans bien coupés – comme on le dit d’un vêtement – de Philippe, la beauté classique de son noir et blanc, souvent, qui vise via une ruse immanentiste à « tenir » l’espace ouvert, pour s’émerveiller à distance de ce qui se tient là, d’abord sous les yeux, en l’objectivant quelque peu, puis de ce qui peut advenir dans le cadre, voilà qui me semblait très français. Je me souviens du rayon blanc de lumière lorsqu’assis tout près du projecteur qu’il installait au milieu de la salle pour des séances au déroulement hasardeux, j’avais été émerveillé par la douceur d’une image si justement apparue tandis qu’à la source, un léger cliquetis métallique, le bruit du moteur, et l’éclat tremblant du rayon près de la lentille évoquait la fragilité du dispositif et surtout l’éventualité d’un chaos mécanique soudain. L’image à l’écran était organique, d’une perfection comparable à celle du pain, qui n’a rien d’absolue, assimilable comme le pain, faite pour être consommée.

Cet art, savant probablement, procédait à mes yeux d’un savoir-faire alimenté par une sorte de rêve chez Philippe où il y aurait des cinéastes comme il y a des boulangers justement. Des montreurs d’images ambulants qui envisageraient la fabrication et la livraison d’un film avec la même simplicité qu’un boulanger fabrique et livre du pain pour donner une nourriture substantielle aux habitants d’un quartier plutôt que de les assommer avec des discours superflus… Avec cette impression native que le pain du jour n’est jamais vieux au fond, comme dans le cinéma des frères Lumière. C’est d’ailleurs ce qui me frappait, ce recours à l’image cinématographique originelle qui loin du bruit des paroles, conforte et nourrit pourtant comme une parole solide parce que l’image est pétrie en quelque sorte par la langue et la culture maternelle. Pourquoi pensé-je à des peintres français lorsque je vis pour la première fois les films silencieux de Philippe Cote mais aussi à Baudelaire ? L’intérêt de telle ou telle scène, m’étais-je dit, vaut certainement par le contexte de l’Inde lointaine, ou du Népal, comme dans le film « Va regarde 2 » (2009), mais le regard est bel et bien celui d’un français, cinéaste héritier d’une tradition spirituelle de l’image qui s’est exercée dans l’art à rechercher plus ou moins consciemment, avec plus ou moins de succès, la présence de la vérité immanente au monde créé ; c’est-à-dire si l’on peut risquer ce grossier raccourci pour circonscrire une singularité française, cette capacité de rendre compte d’un je ne sais quoi du Ciel perceptible dans la ritournelle même des jours, en s’intéressant aux choses les plus élémentaires, les plus informelles, les nuages par exemple dans « des nuages aux fêlures de la terre » (2007) ou dans « l’angle du monde » (2006). Et au fond, m’étais-je dit, si beaucoup de films de Philippe Cote sont silencieux, ils ne sont pas muets. Les nuages qui défilent à vive allure dans le film l’angle du monde vers de mystérieux rendez-vous ne sont pas mutiques. En réalité, un « homme nous regarde au fond de chaque image » comme le disait Serge Daney en évoquant un film des Straub [1] et sous prétexte de se taire il m’a toujours semblé que c’était pour échapper à l’emprise de la logorrhée dominante qui bien souvent égare, pour préserver le trésor d’un Verbe plus universel, ignoré, en lui faisant comme un abri dans la resserre de l’image silencieuse.

Et pourtant, c’est ici en allant doucement dans les rues de Paris que nous avions évoqué que cette manière immanentiste, aussi belle soit-elle, pouvait devenir un obstacle au renouvellement de l’esprit. Et si j’admirai les films plus récents de Philippe devenus partiellement sonores, 19 espiritu santo (2010), Andalousie (2014)…, en dépit de certaines maladresses, c’est parce que le désir très fragile que soit brisée cette « perfection » acquise de l’image silencieuse se fait sentir, tout comme doit être brisée la perfection formelle de l’œuf pour que soit manifestée au jour la forme autrement plus vivante et complexe qu’elle contient en réalité, (sans quoi il n’y aurait pas d’oeuf), ou tout au moins pour s’en nourrir. Dans 19 Espirito Santo, l’intrusion d’une parole étrangère, celle d’un poète espagnol portée par une voix féminine, déploie le film quand bien même celui-ci traite de la difficile voire de l’impossible ouverture au monde, ce qui aura été peut-être le drame, si ordinaire au fond, de Philippe. Les questions inquiètes, sans images, essentielles, posées à travers des extraits des poèmes d’Antonio Gamoneda à l’écran, sur fond noir, témoignent que l’existence commençait à s’accomplir sous un autre mode, dans une autre chambre noire, mais plus intérieure et insituable celle-ci, en l’homme. Cette séparation du texte et de l’image, à mes yeux, laissant entendre que l’existence avait beaucoup perdu de son évidence.

L’inquiétude dans les derniers films de Philippe Cote est prégnante en effet, la solitude aussi, que compense à l’écran une sorte de laisser aller, d’abandon paradoxal qui laisse les choses à leur vacance où celles-ci retrouvent d’ailleurs leur vocation de phares qui éclairent non seulement les lieux mais la psyché aussi, ce qui lui permet d’être polarisée à nouveau par son Orient véritable dans l’Esprit. Cette manière « d’aller » quelque part, d’avancer, paradoxale puisqu’à travers une sorte d’errance est perceptible dans les histoires de la nuit (2015) où le cinéaste se contente seulement de regarder, de marcher et de regarder. La valeur de ce film de nouveau silencieux, mais qui n’est plus habité à mon sens par cette volonté de perfection, tient précisément dans cette manière anonyme qui pourrait paraitre sans intérêt tellement elle se tient à distance de tout artifice qui pourrait rendre le sujet – filmer la nuit – intéressant. Elle met à nu plutôt les enjeux d’une existence dont on finit par être persuadé qu’elle ne s’installera jamais nulle part. Voilà quelqu’un se dit-on qui marche dans des villes avec une sorte de lanterne magique qui éclaire des « morceaux » de réel aussi lugubres qu’émerveillants et qui semble somme toute s’être rattrapé lui-même le temps pressant comme pour se prouver qu’ « on ne se connaîtra pour ce qu’on est qu’après avoir cessé de l’être. L’exil étant un arrachement à l’enfance mais cette séparation étant au principe de la connaissance et toute connaissance un exil. » [2]. Traversant les lieux comme s’il s’agissait du pays mythique de Nod, le pays de l’errance biblique situé à l’Est d’Eden, du côté où la lumière se lève toutefois, cette marche dans la nuit revient à se reconnaitre grosso-modo aveugle/né, ou tout au moins mal voyant et apatride, paradoxe pour quelqu’un qui s’est émerveillé du visible, dans l’attente d’une autre lumière, tout au long de l’existence, d’une manière d’abord française. Mais n’est-ce pas là une condition essentielle pour que s’ouvrent d’autres yeux ?

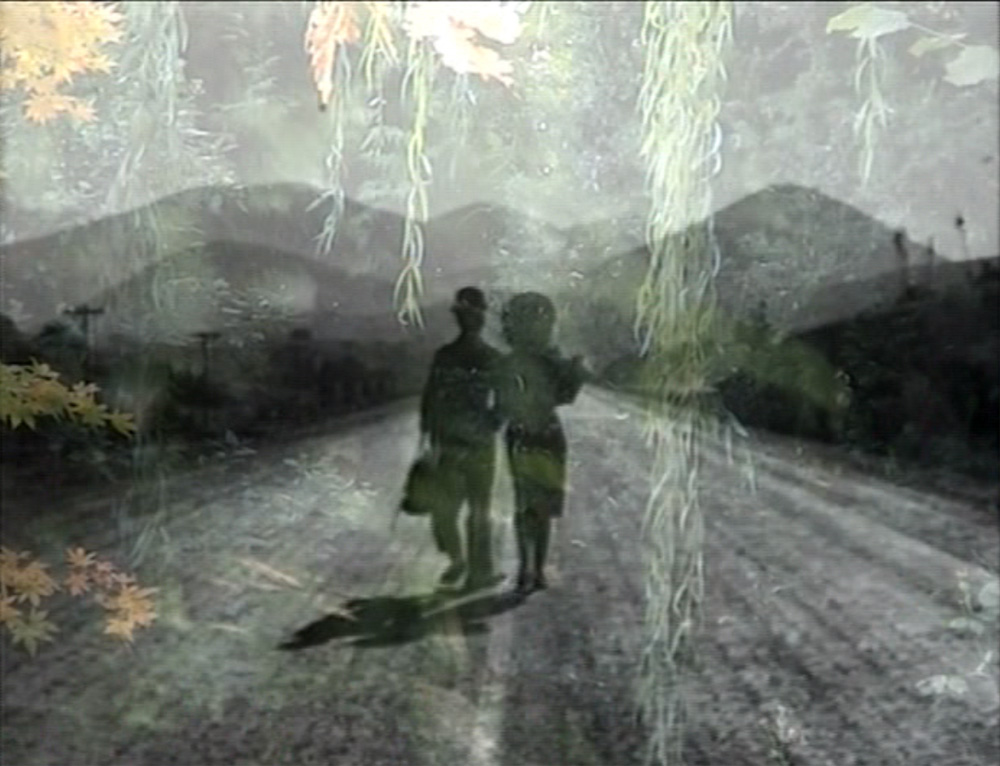

La déambulation finale un peu ivre dans la dernière séquence du film Andalousie, diurne celle-ci et colorée, au rythme d’un poème chanté de F. Garcia Lorca où la seule vue des façades des maisons toutes de guingois suffit à contenter l’esprit rejoint cette impression. Elle résonne avec les propos de Jean-Luc Godard quand il affirme que « notre espèce est faite dans son ensemble de vagabonds incurables. « Incurables » serait discutable mais « vagabonds » sonne juste [3]. Le personnage de Charlot d’ailleurs est peut-être le seul qui incarne au cinéma, sans pathos, ce drame de l’humanité pauvre, égarée, errante, en laquelle chacun se reconnait spontanément avec une sorte de joie qui pour être bien réelle, n’en demeure pas moins paradoxale au vu des vies plus ou moins installées que nous menons chacun. Il me semble que c’est vers la formulation de cet aveu salutaire mais dans un genre plutôt grave, que Philippe cote cheminait, presque malgré lui, à travers une partie de son cinéma, dans l’attente d’une autre lumière.

[4]

Mais pour que la séquence qui achève le film Andalousie soit émouvante, il ne suffit pas de mettre en chanson quelques images qui en soi n’ont pas grand intérêt. Il aura fallu éprouver soi-même combien la réalité de cet exil, quand il n’est plus seulement rêvé mais bel et bien vécu, est salutaire malgré la douleur qui l’accompagne inévitablement. Il faut avoir saisi même en marchant « qu’il y a de la légèreté dans la douleur, quelque chose d’un pétale qui tombe pour ne pas flétrir la pureté d’un dénuement » [5] ; ce que l’on découvre seulement après avoir bu le calice de ce qui ressemble peu à peu à une passion jusqu’à la lie. Et dieu sait pourquoi lorsque lassé par la figure de ce monde avec ses horreurs sans nom qui se répètent dans un bégaiement terrible, lassé par le spectacle ennuyeux de l’immortel péché comme dit Baudelaire, c’est vers des films de Philippe Cote que je me suis tourné spontanément plusieurs fois, y trouvant une réelle consolation, simplement parce qu’une douceur qui participe d’une présence ignorée, plus intime à soi-même que soi-même, s’y fait sentir. « C’est le dessus du calice qui est amer, en effet, et non cette lie qu’on redoute tant. » [6]

C’est dans les rues de Paris que je me suis adressé une dernière fois à Philippe de manière à la fois simple et profonde, et je garde le souvenir aux abords de l’Hôtel de ville, tout proche de la bouche de métro, alors qu’il semblait près de s’effondrer, que nous étions à une extrémité de notre paysage commun, comme au bord de la mer, une mer sens dessus dessous, très agitée, ce que nous savions déjà… Comment la rue de Rivoli, l’ordinaire va et vient de la circulation, les lumières de la ville avec les passants affairés, les grands monuments, pouvaient évoquer soudain la furie d’un océan qui est dans l’air, qui oxyde et qui corrode mais qui oxygène aussi, au moins faut-il l’espérer, on ne sait trop comment cela se fait… Mais le fait que nous nous tenions là en vie dans une paix relative, au milieu de cette violence ordinaire tenait un peu du miracle.

Et ce n’est donc pas, m’étais-je dit, une moindre chose que de traverser l’existence en s’aidant d’une caméra et d’un peu de pellicule si faire des films devient l’occasion d’une parole qui échappe pour quelques heures au moins au mutisme ordinaire.

Bruno LE GOUGUEC

Lyon – Mai 2017

[1] : Serge Daney. Une morale de la perception (De la nuée à la résistance de Straub-Huilet). La rampe. Cahier critique 1970-1982. Cahiers du cinéma. Gallimard.

[2] : L’empreinte. Pierre Bergounioux. Fata Morgana, 2007, p. 57

[3] : Cité dans « The Old Place ». Film réalisé par Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, 1998 : « Notre espèce est faite dans son ensemble de vagabonds incurables, nous refusons tout ce qui nous lie, tout ce à quoi nous pourrions nous raccrocher. Et cela jusqu’au jour inéluctable, j’en suis sûr pour chacun de nous, où nous comprendrons que nous ne sommes pas libres, comme nous le pensons mais perdus. » […] « Nous sommes perdus non seulement dans les profondeurs de l’univers, mais dans celle de notre propre esprit. »

[4] : Photogramme extrait du film de J.L. Godard et A. M. Miéville « The Old Place », 1998

[5] : Leandro Calle. Une lumière venue du fleuve. Editions Atopia, 2016, p. 19 (trad. Par Yves Roullière).

[6] : Propos de Mère Marie Thérèse du Cœur de Jésus (Théodelinde Dubouché), religieuse mystique française fondatrice de la congrégation de l’Adoration réparatrice, (1809 – 1863).