Cher Philippe,

Tu sembles né deux fois : la première fois en chair et en os, au mois d’août 1965, et la deuxième avec tes films, plus de trente ans plus tard. Ton œuvre n’est-elle pas l’histoire de cette renaissance, de sa gestation à sa croissance dans le monde ?

Je te pose bien tard cette question ; ce sont maintenant à tes films de répondre.

Tous, ensemble ou séparément, pourraient s’appeler Émergence.

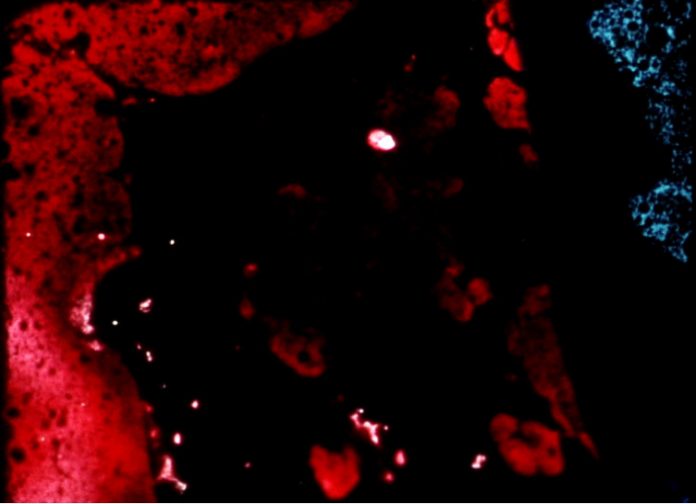

Tel est, au singulier, le nom générique que tu as donné à tes premiers films, peints sur pellicule, entre 1999 et 2004 : Émergences.

Tu avais lutté, je m’en souviens, à l’époque, pour trouver le nom juste pour ta nouvelle activité : tu enduisais de peintures des myriades de bobines Super 8, lesquelles envahissaient ton modeste appartement de Grancanal, hautes tours du dixième arrondissement de Paris.

Curieuse activité, tout de même, quand on y repense… ! Peu banale. Certes, à l’époque, ayant découvert avec plaisir ou éblouissement les films peints de Stan Brakhage, de Harry Smith, de notre camarade Joanna Vaude, ou d’autres, pour les cinéphiles fous que nous étions, toi, moi et d’autres, cela nous paraissait assez naturel de peindre des flux et des emballements de matière sur des mètres et des mètres de métrages vierges. Tu fus tout de même dans ce domaine le plus forcené d’entre nous, et de loin ! Toutes ces bobines sinueuses, avec la peinture qui débordait de partout, et ton propre corps comme immergé, emporté par elles : c’était plus débordant qu’un chevalet avec toile, palette, pinceau et main, quelques tableaux rangés dans un coin de la pièce. Pour toi qui paraissait pourtant assez rangé (mais les apparences peuvent être trompeuses), tu parlais de ton atelier comme un capharnaüm. Des mètres de métrage, il y en avait beaucoup. Tu t’en plaignais ou t’en étonnais parfois :

« Mais qu’est-ce que je suis donc en train de faire ? ».

Tu t’es souvent posé, toute ta vie je crois, cette drôle de belle question – à laquelle nous n’avions pas forcément envie de répondre. Tu y as répondu quelquefois. J’ose à mon tour émettre une réponse, en forme de constat et d’intuition, à propos de ce qui ne s’appelait pas encore Émergences et ouvrait les vannes de tes films à venir : ce que tu faisais alors était dans la continuité naturelle de nos découvertes, de ton inspiration et plus encore, sans doute, de ton aspiration : à être, être davantage, être autrement.

Ce fut une sorte de continuité naturelle – au sens proliférant du mot nature – et pas n’importe quelle continuité. Par elle, quelque chose en toi avait basculé, bel et bien émergé. Ce n’était pas un événement, qu’il soit spontané ou préparé : plutôt un avènement. Ni couronnement ni venue d’un Messie (n’exagérons pas), ce modeste et essentiel avènement était celui d’un commencement, des tâtonnements qui précèdent la naissance, comme ceux d’une émergence « pré-natale » : ce geste de peindre à même la pellicule, geste nouveau pour toi, était à la fois naturel, continu et primordial, débordant de flux. Les visions qu’ils offrent, impressionnées puis projetées sur écran, semblent intérieures, sanguines, foisonnantes – entre l’infiniment petit et grand, défilant sans se presser dans une sensation d’absolu débordant, avant la parution, le monde des apparences.

C’était un peu plus qu’une expérience – expérimentale ou autre. Ce n’était pas non plus un fantasme utérin de retour au giron maternel, ni un rêve d’auto-engendrement mental ou une sorte d’« immaculée conception » personnelle. C’était plus simple, ouvert et physique : la pellicule maculée devenait une deuxième peau, un autre corps qui ne tenait qu’à toi, allait au-devant et au-delà de toi, vers l’inconnu, pour une nouvelle vie, matérielle par l’enregistrement, immatérielle par sa projection. De la prospection. Du cinéma.

À ce moment-là de ta vie, tu étais né et renaissais : c’était beau ; cela se sentait. Mieux : cela se voyait et doit encore se voir dans ces œuvres bouillonnantes, primitives, immergées dans la matière. Plus que d’autres films peints, les tiens ressemblent à des gestations en acte.

*

C’est en douceur, avec beaucoup de doutes et encore davantage d’avancées, toujours dans la continuité, que ta nouvelle vie s’est lentement ouverte au monde extérieur.

Après la gestation sont venues les étapes des métamorphoses puis de la formation : Dissolutions (2001), L’En-dedans (2002), L’Entre-deux (2003), Ether (2003), Sédiments (2004), Figure (2004).

Tes titres, toujours choisis avec soin, et l’évolution qu’ils indiquent, parlent d’eux-mêmes : ils passent de l’intérieur à l’extérieur, de l’informel à une forme autonome.

Peut-être que ta « renaissance par le cinéma » s’est déroulée là, comme un accouchement au ralenti, pendant plusieurs années. Or, comme tout être qui naît ne regarde pas encore le monde « à travers le miroir », ces films sont aussi personnels que tournés vers le dehors, l’apprentissage des matières, la lente révélation des formes, les efforts de reconnaissance. Comme un être naissant, ils cherchent, sentent et adviennent, ils cheminent ; ils explorent et révèlent.

Ainsi présentas-tu deux de ces films : « Mon dernier film s’appelle Sédiments. On peut le décrire comme une captation intime et tactile du monde à travers sa matière originelle (eau, terre, ciel, lumière) dans le temps d’un regard, d’une présence. (…) Dans Ether, les images liquéfiées glissent et se chevauchent, l’oeil n’a plus de prise sur les formes au contour devenu instable… A contrario dans Sédiments, le regard se pose, les fragments ralentis sont visibles, se succèdent, séparés par une coupe franche. Les motifs ne sont pas escamotés. (…) De l’adéquation des moyens à cette réalité, le film trouve sa raison d’être, dans la singularité et l’autonomie. » (État des Yeux, Exploding 10+1, 2006).

Ton « être filmique », qui fut d’abord sans autres contours que le cadre, a lentement trouvé forme.

*

Premier effet : ton appartement immergé s’est aéré ! Renaissance… et respiration.

Après cette belle période de maturation et formation, ton nouvel œil à la caméra t’as donné des jambes nouvelles.

Avec elles, comme pour poursuivre ta deuxième naissance, tu as pu marcher, voyager, partir. Où ? Partout. Et pour commencer, à L’Angle du monde (2006).

Ce film me semble pour toi le plus décisif. Comme une ultime éclosion, un percement de coquille, un aboutissement organique et dynamique des films qui l’ont précédé et continuent de le hanter (comme toute gestation et formation hantent chaque personne), c’est par ce film-là, par la direction de son titre superbe inspiré par Michael Powell (À l’angle du monde, 1937), que ton cinéma ouvre sa marche, franchit le seuil, part, traverse, quitte le continent : direction l’île d’Ouessant, à la pointe ouest de la Bretagne, de la France, de l’Europe, de l’Eurasie. Le Finistère, où la terre finit, est aussi, en changeant d’angle, là où elle commence, où le neuf peut s’épanouir.

Avec ce film, tu as largué les amarres, découvert de nouveaux horizons. Ce ne sont pas ici des expressions toutes faites : ce nouvel horizon, c’est vraiment ce que l’on voit à l’écran, ce qui y est imprimé.

C’est également l’image, de toute beauté, que tu as choisi plus tard pour illustrer ton blog : la mer irradiée comme un puits de lumière dans l’océan. J’aime penser à toi comme à cette image élémentaire, lumineuse et mystérieuse, ouverte et secrète, paisible et secrètement tourmentée, d’un infini nouveau – après la parution, dans notre monde des apparences.

Celles-ci y sont retrouvées, ou plutôt découvertes comme au premier jour, toujours primordiales, élémentaires : le soleil, la terre, le ciel, la mer, altérés par le feu du regard, par l’électricité des machines, et les altérant en retour.

Ce film comme les suivants furent, autant que des voyages, des rencontres primitives : toi, nouvel homme à la caméra, à la découverte du monde, engendrant avec celui-ci des films impressionnés sur ta seconde peau. Ta nouvelle naissance fut ainsi prolifique.

Et si j’ai cité L’Homme à la caméra de Dziga Vertov (1929), film célèbre et encore primordial, la comparaison s’arrête là (ce qui est déjà beaucoup) : la marche des machines, les embrasements techniques et dynamiques, ne t’inspiraient pas beaucoup – du moins en tant que cinéaste. Tu avais plutôt tendance à ramener les machines du cinéma, dont la caméra et le projecteur, à la terre, au sol, aux fermentations, à leur matérialité première, même pas artisanale, plutôt élémentaire encore : réceptive et projective. Dans tes films, les outils se confondent presque avec ce qui était filmé, simple et pauvre, au sens noble : des matières et des éléments, des paysages, des nuages, de l’eau, ou encore des rues, des gens qui marchent, s’arrêtent, regardent, passent. Même si certains de tes plans sont parfois grandioses, parce que le vaste monde peut l’être, ils sont placés à la même échelle que les autres : quelques feuillages ombragés peuvent autant provoquer une subtile illumination que le splendide cheminement des nuages à la crête des montagnes.

Ton cinéma est ancré dans la terre pour mieux décoller : pas tant vers le ciel que vers une perception renouvelée du monde, une croissance continue – avec ses éblouissements et ses épreuves, ses errances, ses effleurements, ses promesses. Tu as grandi et tu t’es élargi avec lui.

Des nuages aux fêlures de la terre (2007), Orissa (2010), 19, Espiritu Santo (2010), Le Voyage indien (2011), Images de l’eau (2012), Histoire de la nuit (2015)… et évidemment Va, regarde (2008-2009), si emblématique : tous les titres de tes films, jalons de ta longue marche, pourraient être des poèmes.

La découverte du monde fut souvent, dans ton œuvre, une révélation poétique : celle-ci culmine avec 19, Espiritu Santo, en Espagne, avec une rencontre entre images et mots, voix féminine et regard masculin, lieu précis et dilatation infinie.

*

Ta nouvelle vie fut ainsi celle d’un insatiable marcheur, allant à la rencontre, et de façon d’autant plus étonnante et endurante que ton corps – ton premier corps – fut peu à peu affaibli par la maladie. Et plus il faiblissait, plus le second corps, le corps filmique, s’emballait, osant ou voulant partir de plus en plus loin.

Tes deux naissances t’ont ainsi emmené aux confins. Parler avec toi, ou voir tes films, m’a de plus en plus donné l’impression de te voir revenir de ces extrémités-là, que tu rendais pourtant vraiment familières, confidentielles, intimes. Jamais l’extrémisme de la maladie, qui immobilise, ou au contraire des contrées de plus en plus lointaines (Canada, Inde, Laos…), n’ont été une séparation, te rendant lointain ou étranger. Bien au contraire : pour tes films comme pour toi, plus tu t’éloignais, plus il me semble que tu en revenais proche.

Maintenant tu as beau être parti, définitivement, pour « le plus long des voyages », pour moi tu restes bel et bien présent – encore autrement.

Autant que marcheur et qu’arpenteur, tu es également devenu un éclaireur. Toi et tes films accompagnent de leur fragile lanterne la nuit de la finitude de l’existence, qui s’ouvre et fait moins peur tant, comme tes films encore, elle baigne dans une émergence infinie, à travers les formes, au-delà des injustes douleurs comme de l’étrange douceur qui t’habitaient et que tu partageais, à ta façon.

*

Cher Philippe, encore, comme tellement de gens, j’aimais beaucoup parler avec toi. Et pourtant, curieusement je n’ai toujours pas vu tes derniers films. Nous parlions plus aisément des films des autres que des nôtres – ou de nos projets – et je me suis rendu compte, un peu tard, que tu ne ne me disais pas quand tu avais fini un film !

Tu me disais plutôt, de façon un peu vague, que tu travaillais sur un film, comme un constant et mystérieux continuum, un « work-in-progress »… Cette impression de mystère lumineux et de réserve assez extrême, d’inachèvement toujours émergeant, dit à mon avis quelque chose de toi, de ta « double naissance » et de ton œuvre.

Tu m’avais cependant parlé avec plus de précisions d’un film, un peu à part par rapport à tes films de voyage : Jardin d’été, tourné dans le jardin de ta mère, en Normandie, dans un lieu que tu disais splendide. À t’écouter, ce jardin ressemblait à une autre œuvre d’art, un autre work-in progress, avec d’autres émergences… J’avais demandé à voir ce film, mais il ne semblait jamais prêt… alors ma surprise fut assez grande quand, en faisant un peu attention, j’ai découvert tardivement qu’il était fini, daté de 2012 !

Je viens enfin de le voir, avec émotion. Il est selon moi un de tes plus beaux, foisonnant et coloré, irradiant comme un bouquet de tropismes.

S’il est forcément intime, étant donné le sujet, j’ai aussi l’impression qu’il est formellement assez central, peut-être comme un noyau. Un jardin secret ? Le cheminement dans un jardin est particulier, clos, à part, avec un seuil. Il n’est pas aussi ouvert, tendu vers l’infini, que tes autres films – ou plutôt, pas de la même façon. Plutôt qu’un lieu de cheminement, n’est-il pas plutôt un lieu à partir duquel on chemine ? N’est-il pas le lieu de toutes les naissances et émergences ? Comme une rencontre suprême, où pourraient converger tes deux naissances.

C’est de là-bas, après t’avoir vu filmer et marcher, avec joie, souffrance, persévérance, que je t’imagine repartir à présent, dans une nouvelle peau, papillonner aux quatre coins de l’univers – toujours plus loin et proche.

Merci à toi.

Florent