Les yeux fermés, on a des visions intérieures.

Des milliers et des milliers de points microscopiques fulgurants, d’éblouissants diamants, des éclairs pour microbes.

(…) Une optique grisante.

Henri Michaux

Considérer l’image cinématographique comme le reflet d’une réalité extérieure, pareille à l’ombre projetée sur les murs de la caverne platonicienne (que l’on considère généralement comme son origine spéculative), induit d’en nier autant la matérialité que l’efficacité intrinsèque – le reflet, apparence soumise aux apparences, n’étant que le masque second des essences. À cette objection qui, traversant les siècles, semble frapper le cinématographe répond l’identité scolastique d’André Bazin entre analogie et ontologie : cette image capture aussi « l’ambiguïté immanente du réel », révélant ainsi les phénomènes à eux-mêmes. L’armature conceptuelle de cette double dénégation (« cette image n’est pas le réel mais elle est le réel ») est connue. L’enregistrement cinématographique, mécanique littéralement divinisée et idéalement invariante (cadre-fenêtre, netteté de la profondeur de champ, synchronisme cinétique) ne reproduit pas du reflet mais produit de l’empreinte, à partir de laquelle s’offre à nous le monde tel qu’en lui-même. « C’est la vie même ! » qui dépose ses strates sur le ruban argentique.

Si cette conception phénoménale ne doit plus être comprise qu’en substituant au réel un effet de réel, elle n’en a pas moins relégué au rang des curiosités plastiques le cinéma direct, à même la pellicule, le cinéma non (ou non exclusivement) photographique, en fait non fétichiste. On peut certes penser deux types d’images radicalement étrangers l’un à l’autre (ce dont ne se privèrent pas les précurseurs du cinéma graphique dont les modèles étaient exclusivement musicaux et picturaux), impropres à toute dialectique et aux légitimités distinctes. Mais cela serait rabattre l’empreinte sur le reconnaissable, le processus de dénégation sur l’expérience visuelle ordinaire, et ignorer ce que le dispositif en lui-même déplace et mobilise – la vision à la fois astringente et incommensurable qu’elle provoque. Et si ces films peints capturaient quelque chose comme une « ambiguïté immanente à la vision » ?

Ainsi des cinéastes matérialistes ont-ils désacralisé l’empreinte photographique, abandonnant l’enregistrement et s’adonnant à une chimie sur pellicule qui réduit l’empreinte, si elle subsiste, à une matrice de formes possibles parmi d’autres. Comme si, brisant leurs chaînes, ils s’étaient mis à scruter les anfractuosités de la paroi de la caverne, à la gratter, la polir, la fendre, la peinturlurer, sans se soucier de suivre les contours des ombres projetées. Acte libérateur : la main supplée l’oeil voire s’y substitue, façonne l’image, empoigne la pellicule – s’il reste une empreinte, c’est celle de la main du cinéaste.

Le film peint ne se contente pas de récuser le régime dominant de l’analogique, il touche aux seuils perceptifs de l’image : formes hallucinées, confusion temporelle, impression d’absorption. L’image devient une caisse de résonance visuelle, site d’une expérience englobant toute la sensation.

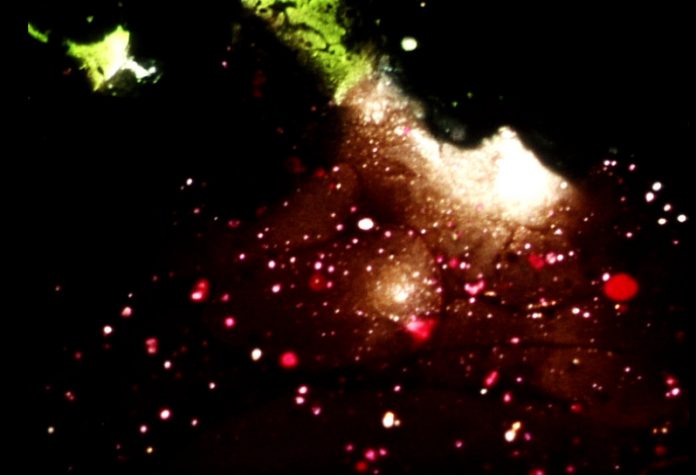

En entreprenant une oeuvre sans début ni fin, un continuum de sensations visuelles qui s’engendrent les unes les autres selon les résultats obtenus (trouver un effet de matière, de couleur ou de variation, ensuite l’intensifier, le prolonger sur une autre bande), Philippe Cote développe une exploration sensible, rigoureuse et fragile de ces potentialités. Bien qu’encore brève, et par définition inachevée, elle doit sa valeur et sa maturité plastique à cette volonté d’intensification, de variation et répétition. Ne pas – écueil du film peint – courir après la variété et la vitesse mais au contraire retenir et voir l’effet produit, d’où le choix d’une palette relativement restreinte (avec deux teintes principales en plus du noir et du blanc, le rouge et le vert) et d’une vitesse de projection lente permettant de discerner séparément chaque photogramme.

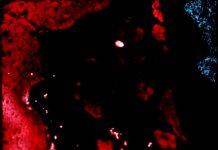

Que voit-on, à quelles formes volatiles la projection du ruban peint donne-t-elle vie ? Des coulures, des taches colorées, des accidents lumineux – un peu semblable aux phosphènes qui se forment en fermant les paupières après avoir fortement exposé la rétine –, que seule l’association par ressemblance visuelle peut décrire et qui, là réside le paradoxe, évoque tantôt l’univers microscopique tantôt l’univers macroscopique, soit cela-même que le développement des machines optiques livra à la connaissance – dé(multi)plier le visible selon l’intuition leibnizienne que le monde est constitué de dimensions repliées les unes dans les autres.

Parfois l’on songe à des nébuleuses stellaires, à des ciels nocturnes profonds, turbulents, percés de constellations, d’autres fois à des fourmillements organiques qui se succèdent en générations spontanées, à des cellules, à l’exploration de l’intérieur d’un corps, à l’inextricable entrelacs des veines lorsque le rouge domine ou aux nervures de sève d’une feuille lorsque la dominante tire vers un vers foncé (effet obtenu par craquelures, effritement de la couche peinte au séchage).

À supposer qu’il existe une correspondance secrète entre les dimensions du monde invisible à l’oeil nu, une loi d’isomorphie reliant les phénomènes micro et macroscopiques, comment expliquer qu’elle soit (dé)montrée par la répartition aléatoire en grappes, en stries, en cristaux, en hamas, etc, d’éclaboussures et de coulées d’encre de Chine sur la pellicule, sinon en acceptant que cette matière, projetée à la fois sur le ruban et sur l’écran, participe bien du monde physique dont elle révèle la vie sensible ; c’est alors parce que nous voyons strictement cette matière grossie à la loupe – le projecteur équivaut ici à un microscope, à un télescope voire un endoscope – que nous fabulons ces perspectives insondables.

Mais leur recours prouve certes cette évidence que l’oeil n’est pas un organe neutre, une perception vierge, et qu’il travaille en permanence à une reconnaissance des formes. Voir, c’est aussi halluciner un embryon de signes intelligibles, scruter intensément l’image pour encore y lire, même fugitivement, une apparition : voir, c’est reconnaître. Pourtant, ici quelque chose déborde, prend de vitesse cet automatisme , annihile l’illusion sitôt apparue.On se rattache au savoir visuel comme à une dernière branche avant le précipice – une énigme, un excès… mais de quoi ? De présence.

En effet, cette intensification hyperbolique du visuel, comme un tissu sans bord et à la profondeur indéterminable, sans distinction entre figure et fond (le noir n’est pas étranger à la couleur, c’est la même matière juste plus épaisse, le blanc manifestant la lumière du projecteur qui filtre à travers les écorchures ou la bande transparente non recouverte), semble se produire dans la pulsation, l’intervalle absorbé par un perpétuel flux et reflux. Insaisissable, l’image fuit, aspire l’oeil et habite une durée sans référent, au contraire de celle de l’image analogique (tendue par la continuité des phénomènes), durée propre du défilement et de la projection, un pur présent prolongé en quelque sorte, sans cesse en gestation et impossible à anticiper. On touche là quelque chose sans dimension, sans épaisseur connue, qui englobe pourtant toute l’animation et la sensation visuelle. « À la fois je deviens dans la sensation et quelque chose arrive par la sensation », constate Deleuze .

Le film peint déclare le processus instantané d’animation de l’image, sa palpitation : la création d’une durée sensible qui prend au corps, d’un présent qui absorbe le temps. Ce n’est pas seulement le motif halluciné qui renvoie à une intériorité mais, à cause de la méconnaissance que nous avons de ces formes muettes, le travail de leur projection qui saisit intérieurement, comme un corps enroulé sur lui-même, qui s’éprouve dans la sensation. Deleuze encore : « À la limite, c’est le même corps qui la donne et qui la reçoit, qui est à la fois objet et sujet. » .

Le cinéaste est le premier à se confronter à ce saisissement par l’immersion totale dans cette matière. L’appartement transformé en laboratoire envahi, comme le raconte avec humour Philippe Cote, par la bande étendue qui empêche de traverser normalement la pièce, par l’odeur de la javel et du vernis, la main pétrissant cette matière, la rétine collée dessus, le Super 8 obligeant cette fatigante gymnastique de l’oeil (fatigue conduisant Harry Smith, un précurseur, à finalement arrêter ce cinéma direct trop éprouvant pour sa santé, physique comme mentale). Mais surtout, pour Philippe Cote, ce travail reclus et astreignant s’effectue comme à-même son corps et il peut affirmer qu’il s’agit de films corporels. Avant même Stan Brakhage, le cinéma haptique d’André Almuro constitue sans doute sa référence première et avouée. Cette matière fragile, distribuée selon une nécessité formelle qui lui est propre, déposée « dans son état le plus pur, le plus parfait, de… de quoi ? – de Simplicité » (Poe), figure là une peau arrachée, ici une giclée de sang, et cette pulsation rythmique le battement irrégulier d’un coeur silencieux et inquiet que fera vivre un projecteur toujours à la limite de l’infarctus (d’où, je le soupçonne, sa réticence, outre la perte de luminosité et de matière prétextée à raison, à refilmer en 16 mm pour éviter les arrêts).

Mais que reste-t-il de l’empreinte, le cinéaste travaillant sur de la bande déjà développée dont il retire la plupart de l’émulsion ? Lorsqu’il la garde, c’est comme s’il retrouvait une puissance épiphanique perdue que seule permet son intrusion dans cette matière pure et comme originaire, toujours en formation : ainsi cette silhouette noire d’oiseau qu’il laissa comme un souvenir des premières prises de fusil chronophotographique de Marey (dont on ne rappellera jamais assez que ses recherches procèdent toutes de sa tentative de mesure du pouls) et apparaissant de l’obscurité sur un ciel rouge : une figure naissante dont l’aura traverse l’image sans destination ; ou encore des reflets d’eau qu’il intensifie en déchirant la pellicule et en y jetant des traînées bleues, obtenant un paradoxal effet d’inversion, l’eau filmée semblant naître de cette matière ajoutée comme par en dessous – « eau changeante des résonances » dirait Michaux.

C’est cela que nous disent les films de Philippe Cote : avant le cinéma analogique, il y a, plongé dans l’intériorité la plus obscure, dans l’antériorité la plus enfouie (avant que la caverne ne s’éclaire pour permettre les jeux des ombres), le cinéma turbulent et indescriptible de la matière.

Il est vrai, en pastichant Kubelka, Philippe Cote pourrait s’écrier légitimement : « ce n’est pas moi qui fait de la peinture en mouvement, ce sont les autres qui font de la photographie animée. ».

Emeric de Lastens

(texte initialement paru dans la revue Exploding # 6, Visions extraordinaires, février 2001)