Francs-tireurs et parcours singuliers dans l’expérimental : rencontre avec Sothean Nhieim, Philippe Cote, Dominik Lange et Catherine Bareau

Initialement publié dans le N°66 de la revue BREF – Mai 2005

L’expérimental se décline, aujourd’hui en France, en une arborescence de pratiques différentes et de croisements esthétiques et humains les plus variés. Plus qu’un problématique état des lieux, cette rencontre avec quatre de ses représentants, parmi les plus indépendants, les plus « autarciques », qui contrôlent en général tout le processus de fabrication de leurs films et souvent bien au-delà, nous sensibilise à l’identité de cet art qui traque le « cinéma » jusqu’à ses ultimes retranchements : une pratique solitaire, des univers entièrement récréés à l’image, les questions fondamentales de la représentation et de la (dé)figuration entièrement revisitées…

Nous avons choisi de ne pas tabler sur d’hypothétiques liens (ou oppositions) entre générations – à l’exception du benjamin Dominik Lange, les cinéastes de ce « panorama » sont des quadragénaires qui ont acquis une visibilité à la faveur et autour de la renaissance récente du cinéma expérimental – mais plutôt de rechercher les similitudes dans la diversité.

Ces quatre cinéastes, contrairement à ce qui est aujourd’hui très répandu, fabriquent eux-mêmes leurs images et n’utilisent quasiment jamais les matériaux des autres recyclés. Ils ont tous un rapport direct au réel. Catherine Bareau ne s’en départit jamais, donnant vie et espace aux images à travers un « cinéma élargi » à la salle de projection, un cinéma processuel qui confronte les spectateurs à la réalité physique d’une séance de cinéma. Sothean Nhieim filme, tous les ans depuis 1990, les manifestations de gay prides et, depuis 1996, le Nouvel an khmer. Deux quêtes identitaires qui trouvent écho, métamorphose et ritualisation dans ses films qu’on peut qualifier d' »hypnotiques » : Salomé (2002), Idylle (2004), sortes de psaumes frontaux, à la fois hiératiques et baroques, dans lesquels, parfois, l’interface, le double du cinéaste est une femme.

Si ces deux premiers artistes revendiquent une filiation directe (Nhieim) ou instrumentale (Bareau) avec le cinéma de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Philippe Cote, qui travaille aux franges de l’abstraction et de l’École du corps, se sent proche de la démarche de Patrice Kirchhofer sans réellement la revendiquer. Pour tous ces cinéastes, plus que de filiation, il s’agit de transmission : ils sont tous imbibés de culture cinéphile, mais qu’ils ne ressortent pas telle quelle, mais sous forme de propositions plastiques inédites.

Dominik Lange possède certainement une des démarches les plus singulières qui soit. Il prend pour motifs des lieux en abandon, des jardins, des friches industrielles et les métamorphose, par un travail plastique à la caméra (on dirait qu’il travaille de la glaise), en tableaux abstraits et lyriques vivants : il arrive à faire, sans le moindre recours à l’animation ou au dessin, ce qu’Oskar Fischinger ou Douglass Crockwell obtiennent à partir de modèles graphiques ou peints.

Pour tous les quatre, l’intégrité de leur démarche est profondément liée à leur indépendance. Indépendance créatrice, d’abord, qui peut être mise en échec par l’évolution actuelle de la normalisation industrielle qui supprime les formats (le Super 8, qu’ils pratiquent tous, en partie ou totalement) et les supports (l’argentique est sur la sellette de Kodak). Indépendance individuelle que leur permet l’existence de laboratoires indépendants comme l’Abominable ou l’Etna où ils peuvent concevoir leurs films comme ils le désirent. Philippe Cote a programmé au Festival Cinq jours tous courts à Caen ( du 2 au 7 mai ) deux de ses films : Sédiments et L’En dedans II, Le noir éclaire de Catherine Bareau.

Raphaël Bassan : Philippe Cote, vous êtes cinéphile, mais vos films sont différents de ceux de Sothean, on peut dire qu’ils travaillent la notion d’abstraction d’une manière proche de celle des arts plastiques.

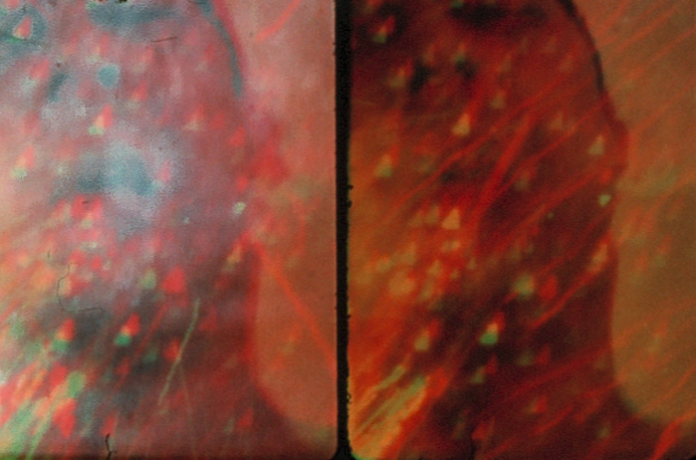

Philippe Cote : Le film est la cristallisation d’un vécu et de sentiments qui m’engagent personnellement. Les moyens de cette expression ne trouvent pas d’équivalent dans les codes du cinéma traditionnel. Ce qui est perçu comme abstrait n’est en fait que la conséquence sensible, rendue visible, de cette expression.

À partir d’un motif concret, l’abstraction ouvre sur une multiplicité d’images, de rythmes possibles, permettant d’orienter le film dans de nouvelles directions.

L’image n’est pas stabilisée, elle est maintenue dans une interprétation incertaine, dans un contour mal défini, dans l’inachèvement où tout est en devenir.

Ainsi, dans Ether (2003), l’œil n’a plus de prise sur des images qui glissent et se chevauchent, passent dans différents états de la couleur jusqu’à s’incarner dans l’achèvement d’une image.

À quel besoin artistique obéissez-vous et où vous placez-vous ?

P. C. : Le film est une traversée où se traduisent des métamorphoses, des passages d’un état à un autre.

À l’image, ces passages adviennent soudainement dans le déroulement de mes films et leur donnent une impression chaotique.

Dans L’En dedans II (2005), le film oscille entre les constituants de l’image (grain, lignes…) et sa représentation.

Dans mes films peints Emergences I et II (1999-2004), les passages découlent de l’épuisement du mélange de matières me servant à peindre, revitalisées ensuite différemment dans le commencement d’un nouveau cycle.

L’Entre deux (2003) présente la trajectoire d’un corps : on passe d’images difficilement reconnaissables à des images clairement identifiables comme appartenant à un corps.

Le film révèle une identité singulière que je peux partager avec d’autres, avec cette croyance qu’une création peut transformer le cours des choses.

Cela se manifeste aussi à travers des équivalences plastiques et sensibles, dans le va-et-vient entre la matière concrète de l’image (lumière, rythme, couleurs…) et la constitution de l’image, son identité.

Je m’implique personnellement dans mes films : dans une relation tactile avec la pellicule au moment de la création jusqu’au désir d’accompagner la projection de mes films.

J’aborde le cinéma expérimental comme un continuum d’œuvres et de personnes emportés dans une dynamique commune. Pour cela la transmission est essentielle. Pour ma part, il y a eu la démystification du cinéma d’un point de vue technique et économique : cela devenait possible de réaliser des films en super 8 et 16 mm de manière autonome, en s’appuyant sur le réseau des labos associatifs et des collectifs de cinéastes. Par ailleurs, j’ai été influencé par le cinéma visionnaire, notamment celui de Stan Brakhage, ses films m’ont incité à chercher les moyens d’une expression personnelle, à même de communiquer avec d’autres sensibilités, sans en référer à un langage normatif. Parmi les cinéastes français, Patrice Kirchhofer m’a marqué. Quand j’ai vu Chromaticité (1978) et Densité optique (1979), cela a été une véritable découverte qui m’a renforcé dans cette idée d’indépendance. De Kirchhofer me vient aussi le désir de travailler de l’intérieur un motif selon différents paramètres, en le répétant et en le variant. Son travail d’intensification plastique m’a impressionné, dans la rencontre entre une tendance proche du cinéma structurel et l’importance accordée à la figure humaine.

Sur quelle base entreprenez-vous un nouveau film ?

P.C. : Mes images sont issues le plus souvent d’actes spontanés libérés de toute intentionnalité et guidés par la seule sensation de l’instant, une expérience se construit ainsi dans la répétition et l’écart, dans l’approfondissement autour du filmage d’un lieu, d’un motif, ou dans un geste…

Je refilme artisanalement en 16 mm ces images super 8, modifiées de manière rythmique, optique, chromatique. Dissolutions (2001) est le premier film achevé de cette façon : des images super 8 réorganisées par des jeux de filtres et des surimpressions.

Mes films se déclinent ensuite dans la répétition, la variation et l’opposition : Ether et Sédiments (2004) entretiennent une filiation directe à l’image avec Dissolutions. L’Entre deux commence là où se termine Corporel (1999) réalisé en super 8. L’En dedans (2002) fait par contact direct entre l’émulsion et la lumière – la pellicule super 8 étant avancée manuellement devant une source lumineuse – prolonge le rapport tactile d’Emergences I et II, films peints de manière gestuelle, un peu à l’instar de Jackson Pollock.

D’un film à l’autre, des images circulent, semblables ou transformées, certaines se retrouvent par analogie : à la fin de L’En dedans le contact réalisé, établit une surface assimilable à de la peau, dessinant un motif présent dans l’Entre deux.

Ce qui m’anime, c’est le désir de rendre tangible ce qui n’a pas d’existence concrète, d’aller au-delà de la simple représentation.

Cette recherche se déroule dans la liberté, sans présupposé sur la règle à suivre, avec pourtant cette nécessité à chaque instant de faire et d’être avec son sujet.