© Artemis Productions

Claire Atherton est monteuse.

Passionnée par la philosophie taoïste et les idéogrammes, elle s’oriente vers des études de langue et civilisation chinoises avant de se tourner vers le cinéma. Elle commence par travailler au cadre et à la lumière, s’intéresse aussi au son, mais c’est dans le montage qu’elle trouve sa voie.

Elle monte des films documentaires, des films de fiction, des installations vidéo. Elle travaille avec de nombreux réalisateurs et artistes de différents horizons. Parmi eux Noëlle Pujol, Emmanuelle Demoris, Éric Baudelaire, et plus récemment Wang Bing et Bani Khoshnoudi.

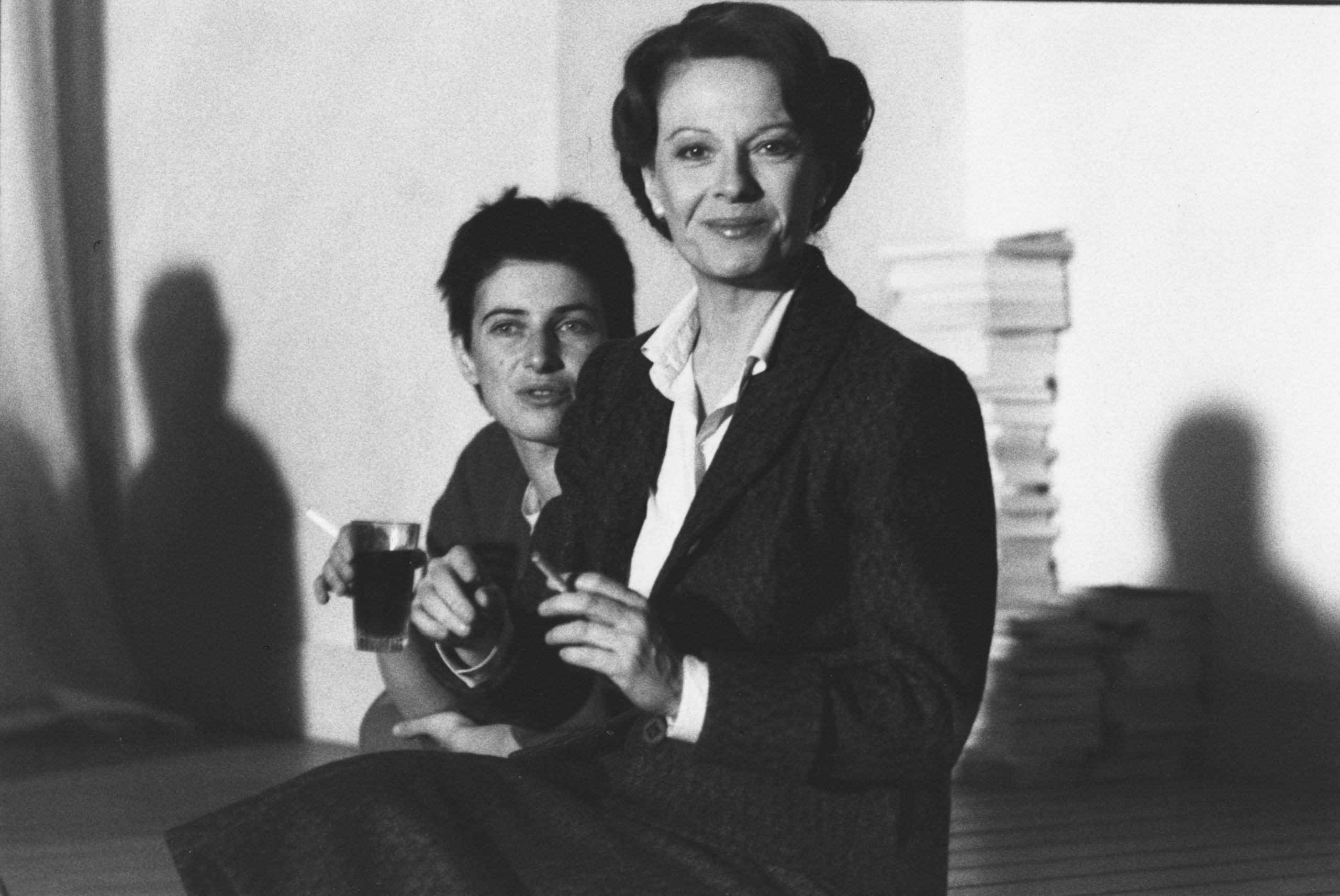

Elle rencontre Chantal Akerman en 1984, à l’occasion de la captation vidéo de Letters Home, pièce de théâtre avec Delphine et Coralie Seyrig. C’est le début d’une collaboration de plus de trente ans sur les films et installations de la cinéaste, jusqu’à ses dernières œuvres No Home Movie et Now. En 2023, elle est commissaire de l’exposition Facing the Image, consacrée à l’œuvre de Chantal Akerman.

© Artemis Productions

1- Quelle est la généalogie de votre choix en faveur du métier de monteuse ? Dans quelle mesure votre formation philosophique a-t-elle été décisive dans cette plongée au sein des images plutôt qu’au sein du langage ?

Mon choix du métier de monteuse n’est pas le fruit d’une décision consciente. Je n’ai pas prévu d’être monteuse, je n’ai pas suivi de formation pour devenir monteuse. Je suis arrivée au montage après de nombreux détours, et presque par hasard. Je pense que les grandes décisions, celles qui sont fondatrices de nos vies, viennent la plupart du temps à nous sans que nous les ayons préméditées.

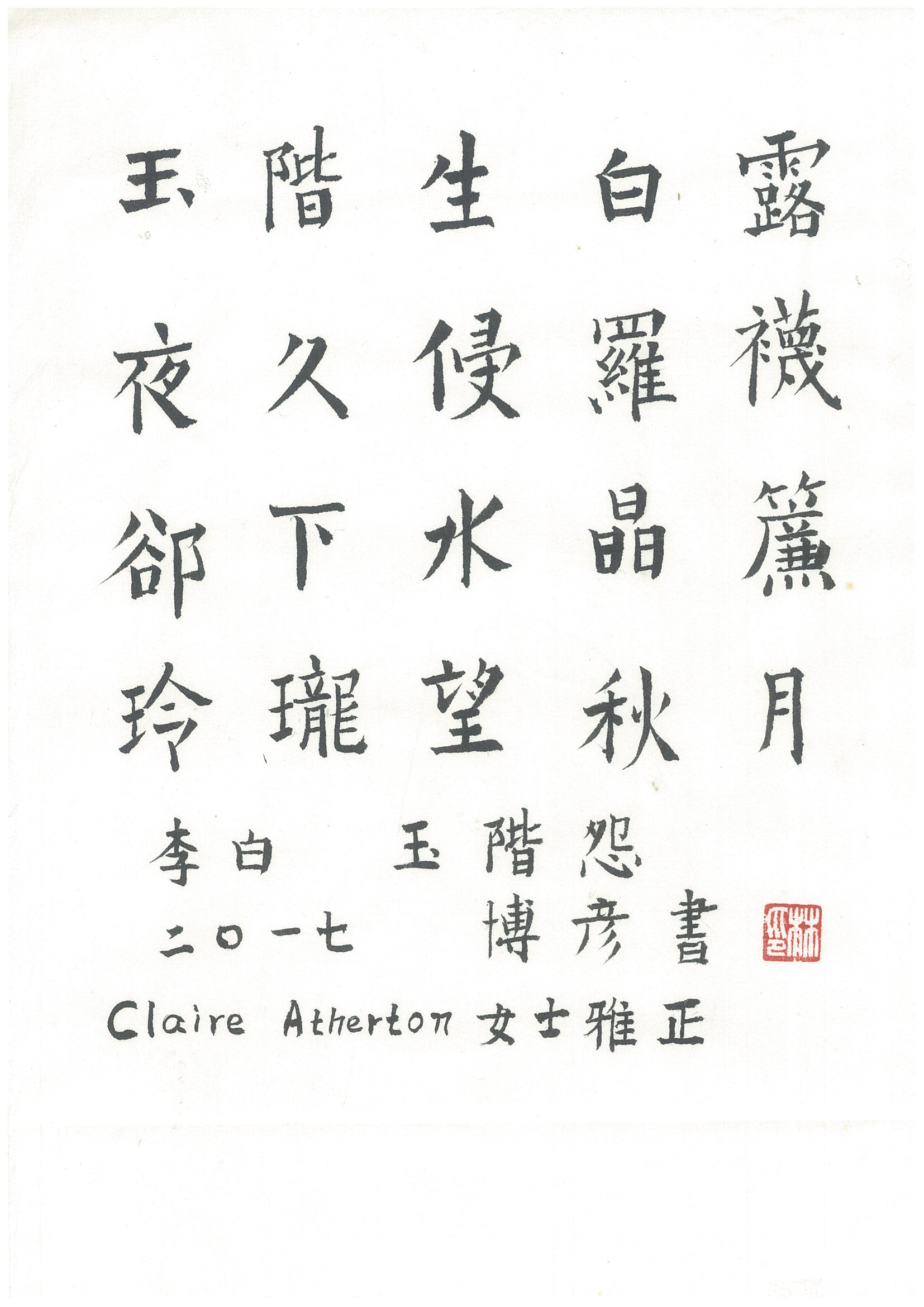

Je ne sais pas si on peut opposer les images au langage. En tous cas pour moi les images ont très vite questionné le langage. Toute jeune, j’ai été intriguée par la langue chinoise. J’aimais regarder les idéogrammes et essayer de les comprendre. J’étais attirée par cette écriture sans alphabet, basée sur le principe de l’association d’images. En chinois, l’écriture est bien plus qu’une transcription de la langue parlée. Chaque signe a un sens codifié et immédiat, mais derrière cette première couche signifiante, d’autres sens plus profonds sont prêts à émerger. L’écriture chinoise n’est pas censée décrire le monde, mais en donner une représentation en organisant des liens. Le lecteur est amené à travailler, à interpréter en lisant. Il doit être réceptif et actif. L’agencement extrêmement précis et rigoureux des traits n’enferme pas la signification mais ouvre au contraire un espace à l’imagination.

Cet espace-là a pris une autre ampleur lorsque j’ai découvert la notion de vide, centrale au taoïsme. Le vide est un élément agissant. C’est le lieu où les transformations peuvent advenir, où les liens entre les choses peuvent se créer et rendre possible l’avènement d’un sens. La force ne vient pas d’une prise de position intransigeante mais de la patience et de la souplesse. Le plus important est de créer un mouvement, et la vie n’est rien d’autre que ce mouvement lui-même.

Cette immersion dans la culture et la pensée chinoises m’a plongée très tôt au cœur de la question du rapport entre les images et le langage, mais à l’époque je ne savais pas à quel point cette pensée nourrirait mon approche du montage. Aujourd’hui je me rends compte que c’est en étudiant le taoïsme, en déchiffrant des poèmes chinois et en observant des tableaux et des calligraphies, que j’ai appris à écouter les images, à respecter leurs rythmes et leurs mystères, à me méfier de la linéarité et de la fixité, à résister à l’appel rassurant de la logique, à faire confiance au temps et à l’espace.

Je crois que mon intérêt pour la langue et la civilisation chinoises est liée au sentiment d’inquiétude que j’ai éprouvé très jeune vis à vis des mots de ma propre langue. Souvent je sentais que les mots dénaturaient mes perceptions, arrêtaient le mouvement de mes sentiments et de mes pensées, en cherchant trop à les définir. J’avais besoin de laisser un espace autour des mots, je les utilisais avec précaution. Cet espace que je recherchais intuitivement pour ne pas me sentir prisonnière d’un sens prédéfini, je le trouvais dans les images. J’aimais regarder des images. C’est ce même espace que j’ai retrouvé au cœur de la langue chinoise, de sa poésie et de sa philosophie. Puis plus tard au montage.

« Yujieyuan »

The Jade staircase lament

Poème de Libai, dynastie des Tang

2- Comment avez-vous rencontré Chantal Akerman et comment s’est décidé entre vous deux ce jeu de positions de la cinéaste et de la monteuse ? Existe-t-il un espace du regard commun, un temps commun de création ?

J’ai rencontré Chantal en 1984. J’avais 21 ans. Je travaillais au Centre Simone de Beauvoir comme technicienne vidéo. Delphine et Coralie Seyrig jouaient dans une pièce, Letters Home, et la télévision voulait en diffuser un extrait. Delphine ne faisait pas confiance à la télévision, alors elle a exigé que ce soit Chantal qui filme cet extrait et m’a demandé de l’accompagner. Chantal cadrait et je faisais le point. À un moment elle m’a dit : « Je suis mal placée, vas-y cadre toi, et je ferai le point ». Je n’ai même pas eu le temps d’avoir le trac. Il y a eu une osmose immédiate entre nous. Dès qu’elle me demandait de zoomer, j’avais déjà commencé. À la fin du tournage, Chantal m’a dit qu’elle voulait qu’on travaille ensemble. Je ne suis pas la seule avec qui elle a décidé de travailler en se basant sur une intuition. Elle n’aurait jamais pensé à demander si on a fait une école : ce qui lui importait c’est la façon d’être. Politiquement c’est très fort, dans un monde où on valorise les diplômes et la rentabilité.

Après ce tournage, nous avons travaillé ensemble sur quelques court-métrages en vidéo assez peu connus, comme Autour d’un marteau avec Jean-Luc Vilmouth, ou Rue Mallet Stevens. Je faisais l’image et le montage. C’était la première fois que Chantal travaillait en vidéo. Elle aimait cette nouvelle matière, l’immédiateté, la simplicité de la mise en place, et aussi le fait que ce n’était pas cher. Nous passions beaucoup de temps ensemble à bricoler, à essayer des choses.

À la même époque, Chantal préparait Golden Eighties. Elle retravaillait le scénario, faisait des essais avec des acteurs, écrivait les paroles des chansons. Elle découvrait la comédie musicale.

En 1986, Chantal est revenue vers la pièce Letters Home, cette fois dans le but de faire un film, et elle m’a demandé de le monter. Elle a fait un découpage de la pièce et a tourné en vidéo pendant plusieurs semaines à la Maison de la Culture de Bobigny. Nous avons monté chronologiquement, c’est à dire en suivant l’ordre du film, car la technique du montage vidéo de l’époque ne nous permettait pas de revenir en arrière pour modifier nos coupes. Nous aimions travailler comme ça, sans filet, en suivant nos intuitions. Il y avait quelque chose de grisant. Il nous arrivait parfois de choisir et monter une prise d’une scène sans même les avoir regardées toutes. Pendant ce montage, j’ai découvert un calme en moi que je ne connaissais pas. Autant dans la vie je pouvais être anxieuse ou indécise, autant là je ressentais une grande confiance en ce qui allait venir.

© Catherine Deudon

© Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

© Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

C’est la force de cette présence commune qui a été la base de notre travail. Nous n’aimions ni l’une ni l’autre théoriser ou expliquer, nous aimions être là, ensemble, et découvrir en faisant. Nous disions souvent que c’était une affaire de plan avant d’être une affaire d’histoire. Nous cheminions vers le film sans tenter de le maîtriser mais en l’écoutant. Nous le laissions grandir à son rythme, nous surprendre.

Chantal ne me disait jamais ses intentions. Elle n’aimait pas qu’on lui demande ce qu’elle cherche. Elle disait que si on sait ce qu’on cherche, on trouve trop bien et ce n’est plus la peine de faire un film. Souvent elle ne savait pas à l’avance ce qu’elle allait filmer. Sa façon de faire du cinéma rejoignait mon chemin : laisser les choses venir, respecter le mouvement et ne pas forcer le sens.

Je me souviens du montage du film D’Est. C’était comme une composition, au sens à la fois musical et plastique du terme. On sculptait dans le temps et l’espace et on cherchait le rythme juste. On échangeait des mots très simples ; on parlait de couleurs, de lumières, de matières, de chocs, de ruptures, de contrastes, de nuit et de jour, d’extérieurs et d’intérieurs, de violence, de douceur, du bruit des pas dans la neige ou de celui des crissements des pneus sur les routes glacées. Quand on regardait les longs travellings sur les visages de gens qui attendent, on parlait de leurs regards, de la lenteur de leurs mouvements, de leurs sourires, de leur beauté ou parfois de leur tristesse. Mais jamais on n’a évoqué ce à quoi ces images nous renvoyaient. On le sentait, mais si on avait cherché à le formuler, cela aurait freiné notre élan, cela aurait alourdi nos gestes. On savait sans savoir, et ça nous allait. Ce n’est qu’un an plus tard, pendant le montage de l’installation D’Est au bord de la fiction que les mots sont apparus, en échos aux images… Ces mots sont devenus ceux du 25ème écran de l’installation, dits par Chantal, dont voici un extrait :

« Il faut toujours écrire quand on veut faire un film, alors qu’on ne sait rien du film qu’on veut faire. Pourtant, on en sait tout déjà, mais même ça on ne le sait pas. Heureusement sans doute. C’est seulement confronté au faire qu’il se révèlera, à tâtons, dans le bredouillement, l’hésitation aveugle et claudicante, parfois dans un éclair d’évidence. Et c’est petit à petit que l’on se rend compte que c’est toujours la même chose qui se révèle, un peu comme la scène primitive. Et la scène primitive pour moi, bien que je m’en défende et que j’enrage à la fin, je dois me rendre à l’évidence, c’est, loin derrière ou toujours devant, de vieilles images à peine recouvertes par d’autres plus lumineuses et même radieuses, de vieilles images d’évacuation, de marches dans la neige avec des paquets vers un lieu inconnu, de visages et de corps placés l’un à côté de l’autre, de visages qui vacillent entre la vie forte et la possibilité d’une mort qui viendrait les frapper sans qu’ils aient rien demandé ».

© Fondation Chantal Akerman/Cinematek

© Fondation Chantal Akerman/Cinematek

© Fondation Chantal Akerman/Cinematek

© Fondation Chantal Akerman/Cinematek

© Archives Claire Atherton

3- Comment décririez-vous la différence entre le travail de montage et le travail de filmage ? Représentent-ils deux catégories de solitude différentes ?

Il arrive que l’état de solitude nous permette de dialoguer avec nous-même : nous nous posons des questions et nous nous répondons, presque comme si nous étions deux, et ce dialogue fait surgir la pensée. En montage, je ressens cette même impression de dialogue intérieur avec la matière du film. Je sens une présence qui me guide, comme si j’étais en résonnance avec l’inconscient du cinéaste. C’est quelque chose qui se passe au-delà des mots, et qui d’ailleurs peut être rompu par les mots. Je regarde les images, tous les sens aux aguets, comme une plaque sensible. Je confronte les plans les uns aux autres, j’écoute leurs chocs, leurs jointures. Parfois la présence se fait lointaine et j’ai l’impression d’avancer dans le brouillard, comme si j’étais perdue la nuit en forêt à la recherche d’une lueur. Je sais qu’il faut préserver ces moments de tâtonnement, qu’ils font partie du chemin. Je sais qu’il faut se méfier des solutions qui rassurent mais enferment. Si on tente de trouver une structure trop vite, on perd la relation aux images, on brise le rythme du film. Alors on se sent seul, presque abandonné. Car le rythme, c’est le cœur d’une œuvre, son souffle, ce qui la rend vivante.

Pour trouver ce souffle, la plupart du temps j’ai besoin de commencer par le début. Poser le premier plan, c’est comme poser la première pierre d’une maison ; c’est presque rien, et en même temps c’est beaucoup, parce que c’est une naissance : il n’y a pas, puis il y a. Le début d’un film ouvre un espace qui appelle les plans suivants. Plus le film grandit, plus c’est lui qui nous guide. Comme s’il existait par lui-même et fabriquait son propre chemin.

Comment décrire la différence entre le travail de tournage et le travail de montage ? Peut-être qu’il y a moins de différence que ce que l’on croit. L’attention extrême au moment présent, que l’on sait essentielle au tournage, est aussi essentielle au montage. Car chaque geste compte, chaque geste construit l’histoire du film. Une œuvre vivante n’est pas le résultat inerte d’une trajectoire, elle est constituée par sa trajectoire, par sa voie. La finalité et le chemin sont liés.

Le montage en pellicule comportait un rituel de gestes qui n’existe plus aujourd’hui. Il y avait la nécessité d’une manipulation qui créait un espace entre le geste et le « résultat », qu’on pourrait appeler le temps du processus. Nos mains étaient occupées mais notre esprit pouvait s’échapper. Le montage virtuel a effacé ce temps de méditation. Il n’y a plus qu’à cliquer. Mais on peut toujours recréer un rituel, s’empêcher d’aller trop vite. Quand j’ai l’impression que ça va trop vite, je me lève, je marche un peu, je bois un café, ou je regarde par la fenêtre. C’est important de créer cette relation de va-et-vient avec le film, pour avoir le temps d’oublier et de redécouvrir.

Avec Chantal, nous regardions toujours le film en cours de montage le matin, car c’est à ce moment-là que nous nous sentions le mieux. Après la projection nous buvions un café, en discutant. Nous nous disions d’abord notre impression générale, puis nous nous attardions sur certaines parties qui avaient posé problème à l’une ou à l’autre. Certains mots revenaient souvent. Par exemple, «il faut qu’on soit drastique, sans concessions ». Ou bien «il faut trancher dans le vif ». Nous nous posions la question « du ventre mou ». Parfois je disais «il faut complexifier ». Chantal aimait bien ce mot-là. Elle me disait « oui c’est ça, complexifie un peu… ». Ça c’était quand on sentait qu’il y avait quelque chose de trop dit, de trop linéaire. Ensuite, je restais travailler seule, et Chantal allait passer des coups de fil, ou préparer à manger. Je notais nos remarques dans mon cahier, puis je replongeais dans le film. Plus tard nous nous retrouvions, et nous regardions à nouveau certains passages. Quand quelque chose résistait, nous ne nous acharnions pas. Nous reprenions le fil du montage là où nous l’avions arrêté et essayions de le continuer. Nous savions que les choses allaient s’éclaircir encore à la prochaine projection. Cette façon de rythmer le temps de travail nous permettait de garder un rapport vivant avec le film, de nous sentir accompagnées par lui.

4- Si l’on se souvient du récit d’Odile Converset, monteuse aveugle qui analysa au micro de Serge Daney Nouvelle Vague de Jean – Luc Godard, on pourrait dire que le montage est sculpture, que voir c’est regarder avec les mains ? Ou écouter les images, comme vous l’avez explicité dans l’entretien que vous avez donné pour le site de Lacan TV ?

J’ai été très émue d’entendre Odile Converset dire que voir un film c’est avant tout le vivre, que c’est un moment pleinement physique qui met tout notre corps en jeu. Oui, je suis persuadée que pour voir vraiment, nos yeux ne suffisent pas. Quand Chantal regardait les images à côté de moi, je sentais tout son corps en tension vers l’écran, j’entendais le rythme de sa respiration changer au fil des plans, je percevais des frémissements dans ses bras, ses épaules, son visage. Le montage est un moment pleinement physique. On regarde avec les mains, on écoute avec les yeux. J’aime comparer le montage à une sculpture, parce que le mot de sculpture évoque la caresse d’une matière qui aboutit à la naissance d’une forme.

5- En quoi le travail de Chantal Akerman vous a semblé très tôt porter une approche très singulière et spécifique du cinéma ? Est-ce l’importance que Chantal Akerman accordait à la question du cadre qui ferait cette singularité ?

Je ne sais pas. Chantal aimait les plans de face. Ce n’était pas une décision formelle mais un goût, presque un besoin. La frontalité est à l’opposé de l’exhaustivité et de la démonstration. L’axe frontal ne décrit pas, ne désigne pas, mais crée un espace de perception et de réflexion.

Chantal voulait filmer l’ordinaire, le banal, la vie de tous les jours, le presque rien. Elle accordait beaucoup d’importance aux détails, aux petites choses. Elle ne voulait pas faire des films qui traitent de sujets, elle ne cherchait pas l’exceptionnel. Elle n’avait pas d’intentions, elle avait des envies, parfois des obsessions. Elle est partie tourner D’Est parce que quelque chose l’attirait. Un an avant, elle avait fait un voyage en Europe de l’Est, et tout lui avait paru familier. C’est ce familier-là qu’elle a voulu retrouver et filmer, avec amour, comme si elle essayait de s’inventer une mémoire.

Les films de Chantal sont des gestes d’amour. La meilleure façon de les découvrir est de ne rien en savoir, de ne rien attendre de particulier, mais de se laisser aller à les recevoir, en étant le plus ouvert possible.

© Fondation Chantal Akerman/Cinematek

© Fondation Chantal Akerman/Cinematek

© Fondation Chantal Akerman/Cinematek

© Fondation Chantal Akerman/Cinematek

6- Chantal Akerman parlait-elle dans son travail de son amour pour la littérature ? Comment inscrivait-elle son amour absolu de la littérature dans son cinéma ?

Chantal ne parlait pas de son amour pour la littérature en général. Elle aimait parler des livres qu’elle lisait, mais n’essayait pas d’expliquer pourquoi elle les aimait. Elle parlait au présent des personnages des romans, comme s’ils étaient là, avec nous, comme s’ils étaient nos amis. Elle vivait ses lectures, de tout son être, un peu comme elle regardait les images avec tout son corps. Elle avait un attachement particulier pour Kafka, elle aimait beaucoup Dostoïevski. Elle voulait d’ailleurs adapter L’Idiot.

Elle avait un rapport très intime avec Proust et Conrad. Quand nous avons travaillé avec eux, ils faisaient partie de notre monde, ils étaient là tout simplement, et il était inutile d’en faire état. Il n’y avait chez elle aucune vénération ni fascination pour les auteurs avec lesquels elle dialoguait, mais une véritable relation de travail, personnelle, créative et libre.

Juillet 2018