Navigators est l’occasion pour un collectionneur de déballer les documents réunis dans ses archives et d’y tracer, en compagnie du public, une aventure cinématographique faite de vielles pellicules, bouquins rares, obscure paperasse administrative, correspondances intimes et revues jaunies… L’agencement de cette masse hétérogène de matériaux collectés est un problème qui pousse ce film à chercher une forme expérimentale très singulière, celle d’un essai en split screen où texte et image ont la même dignité. De quoi est composé cette collection ?

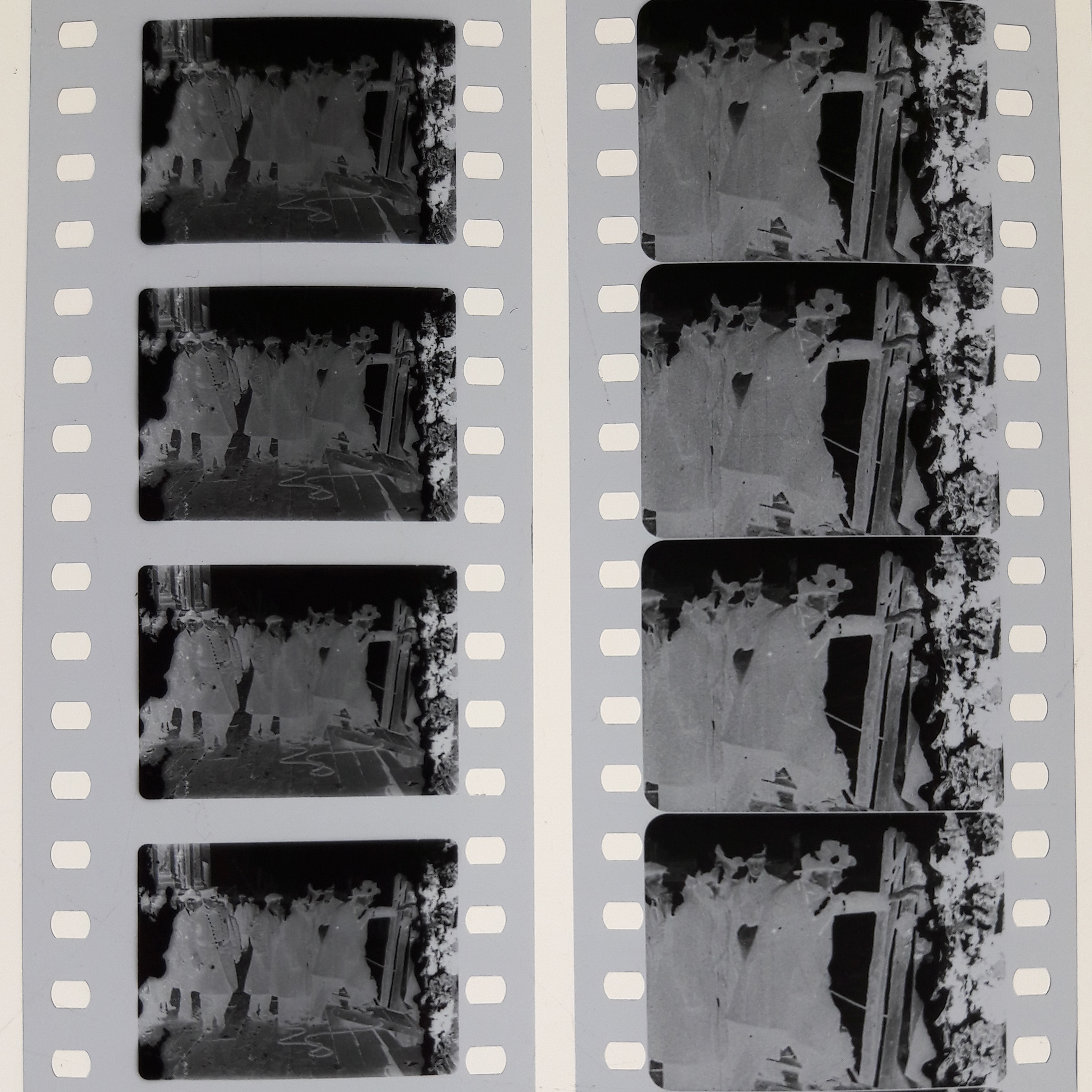

Le matériel visuel principal est une copie 16 mm de La Croisière du Navigateur de Buster Keaton, mais j’ai aussi collectionné d’autres copies argentiques de films burlesques (avec Keaton ou d’autres comiques). Ce sont des « copies de réduction » qui circulaient parmi des collectionneurs, de manière plus ou moins légale, ou qui ont été éditées pour un usage domestique. J’ai passé plusieurs années à collectionner autant des films que des matériaux imprimés : des éditions originales de livres, des revues, des cartes postales, des journaux de l’époque… Une grande partie des matériaux de Navigators vient de ma collection personnelle.

J’ai utilisé également beaucoup de choses trouvées dans des répertoires numériques et sur différentes plateformes. C’est le cas des archives d’Emma Goldman et d’Alexander Berkman, conservées à l’Institut international d’histoire sociale à Amsterdam, qui ont été microfilmées dans un premier temps et ensuite numérisées. Une grande partie des journaux de 1919 et 1920 que j’ai employée vient d’une plateforme de la Library of Congress qui s’appelle « Chronicling America » où on trouve une quantité énorme de documents. Les archives du gouvernement qui apparaissent dans le film – issues des services de renseignement appelés à l’époque Bureau of Investigation (l’ancêtre du FBI) – sont dans le domaine public. Des reproductions en microfilm de ces archives, éditées par les National Archives des États-Unis, ont été numérisées par un site commercial qui s’occupe de généalogie afin d’étoffer son offre : en achetant un abonnement pour un mois, j’ai eu accès à toutes les sources dont j’avais besoin. En Finlande, nous avons pu consulter directement les archives qu’on voit à la fin du film et que nous avons filmées avec mon chef-opérateur Ville Piippo en 35 mm et en 16 mm. Dans le film, il y a une distinction entre la reproduction de sources imprimées venant de ma propre collection, qui sont en couleur, et celles tirées de sources numériques, qui sont en noir et blanc. Cette différence n’est pas déclarée dans le film, pourtant elle demeure importante pour moi.

Comment construis-tu un équilibre ou une symbiose entre une grande rigueur documentaire et la strate fictionnelle dans le film ? Lors de la projection, nous avons notamment discuté de la structure de fond du film qui mélange la reconstruction historique et les images fictives de Keaton. Mais on a également parlé de ce clin d’œil à la fin à propos de la séance de La Croisière du Navigateur à Paris vue par un des protagonistes de l’expulsion, que tu avoues avoir « fantasmé » dans le générique.

Ce sont à la fois les contrastes et les concordances entre le film de Keaton et les récits des expulsé·es qui m’ont fasciné. Bien que j’aie passé beaucoup de temps à construire la structure narrative du film à partir des différentes sources historiques, toujours avec beaucoup de précaution méthodologique, la rencontre entre Keaton et les témoignages de l’expulsion s’est faite de manière assez intuitive. Il s’agissait surtout de tester des idées pendant le montage ainsi qu’en amont, au moment de l’écriture : le scénario ressemblait à une sorte de storyboard fait à partir de photos des matériaux de ma collection, des archives, des captures d’écran des films que je prévoyais de retravailler, des maquettes numériques des intertitres et des notes, etc. Bien entendu, ce qui marchait sur papier avec des images fixes ne fonctionnait pas toujours pendant le montage.

Pour le clin d’œil final où Alexander Berkman voit le film de Keaton lors de son exil parisien, j’avais envie d’ajouter une touche de fiction qui permettait de terminer le film sur une note d’espoir, une petite victoire où un bateau à l’origine de tant de souffrances se voyait transformé en un emblème de l’anarchisme. Car il faut dire que l’épilogue en Russie est très sombre – alors que ce qui m’a touché dans les récits de l’expulsion et que j’avais envie de transmettre au public était justement l’espoir, malgré l’exil forcé, de rejoindre un pays en révolution, une croyance en la possibilité d’un monde nouveau. Je ne voulais pas terminer le film sur un échec. Mais il fallait bien sûr rester cohérent avec l’approche globale du film et préciser qu’il s’agissait d’une invention.

Dans Navigators, on retrouve un cocktail composite de documents visuels analogiques (sur pellicule ou papier), mais aussi des sources numériques. Mais tout est manipulé à travers le film argentique à partir de ton travail au laboratoire, si j’ai bien compris…

En effet, tout a été retravaillé sur support argentique avec les machines de l’Abominable, dans les anciens locaux du laboratoire à La Courneuve. Je me suis servi de deux outils, principalement : la tireuse optique, d’abord. Les films de ma collection en 16 mm et en Super-8, ainsi que des films d’actualités en 35 mm provenant de Bibliothèque et Archives Canada (BAC), sont passés par cette machine dont j’ai fait un usage relativement simple par rapport à ce qu’on pourrait y faire. Je l’ai utilisée surtout pour transformer la vitesse des images en les refilmant et, plus rarement, pour faire des recadrages. Les variations du rythme de défilement des images permettaient, entre autres, d’opérer un effet de défamiliarisation vis-à-vis des images d’origine ainsi que de trouver un équilibre entre l’action à l’écran et le temps de lecture des différents textes (intertitres, journaux, passages de livres, etc.). Refilmer des images préexistantes sur une tireuse optique fait aussi sortir toute la matérialité de la copie retravaillée, ce qui dévient d’autant plus visible au ralenti : craquelures dans l’émulsion, rayures, collures, etc.

Et le deuxième outil, donc ?

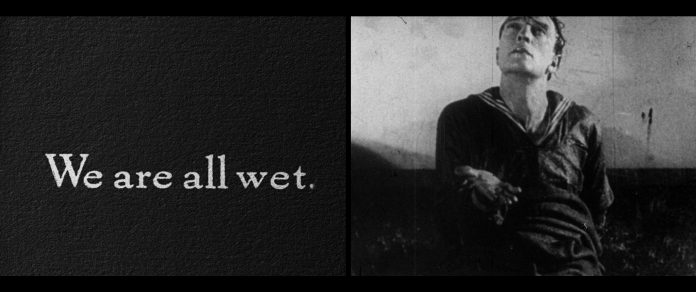

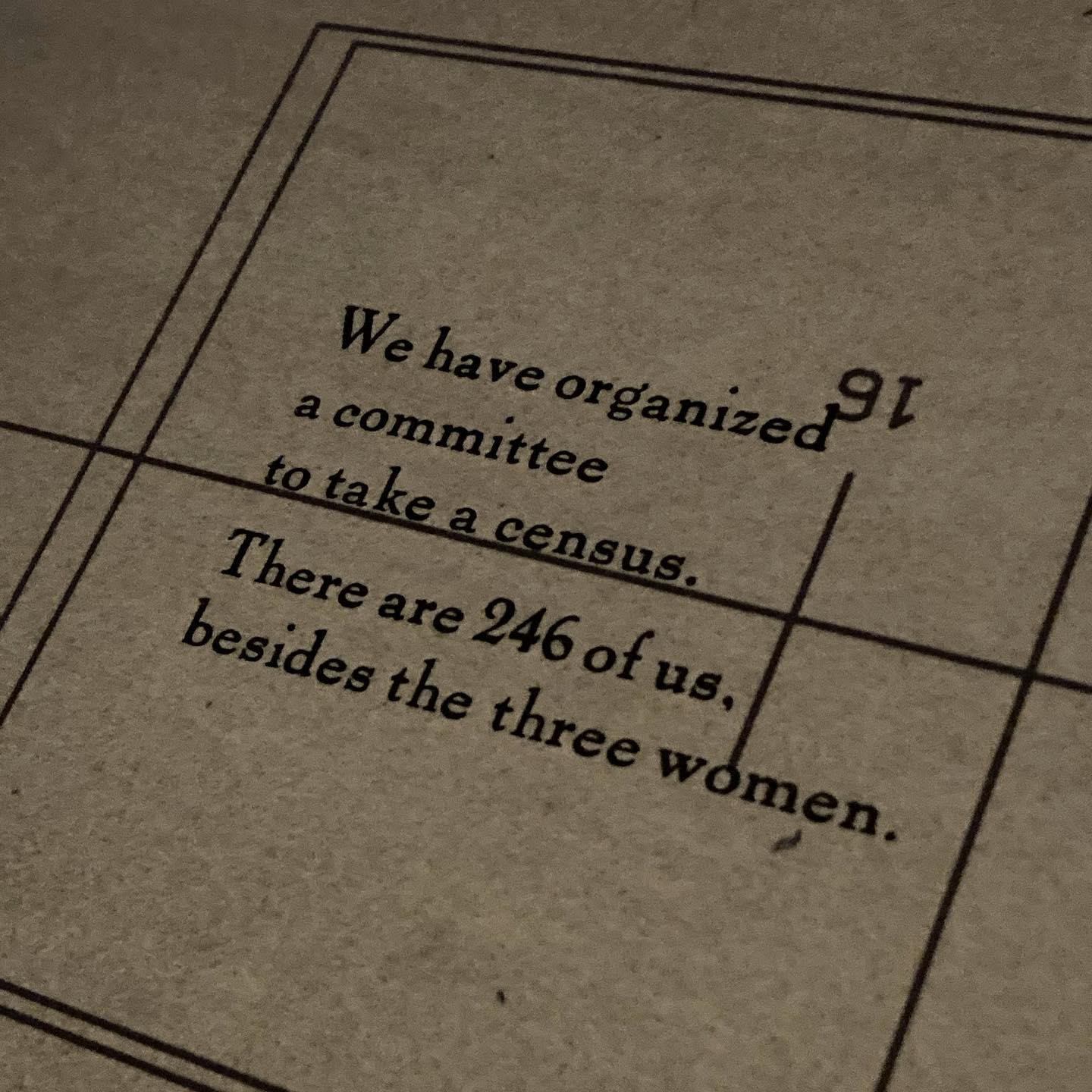

La deuxième machine utilisée était le banc-titre, qui consiste en une caméra montée sur une colonne afin de filmer une surface plane. À nouveau, il s’agit d’un outil qui permet de faire beaucoup de choses que je n’ai pas exploité d’une façon particulièrement complexe. Par exemple, je n’ai fait qu’un seul mouvement de caméra (qu’on peut programmer grâce à un panneau de contrôle). Quant à l’animation image par image, une autre possibilité technique de cette machine, je ne l’ai employé que lors de deux moments du film : les pages du Mythe bolchevik d’Alexander Berkman qui tournent toutes seules et puis les centaines de pages de l’index d’un rapport gouvernemental sur le « radicalisme révolutionnaire » qui défilent très rapidement (une page du livre correspond à une image impressionnée sur la pellicule, un procédé inspiré par le film Encyclopedia Britannica [1971] de l’artiste britannique John Latham). Sinon, j’ai utilisé le banc-titre principalement pour filmer les documents de ma collection et ceux issus des sources numériques. Dans ce second cas de figure, soit j’ai installé un écran sous la caméra, soit j’ai imprimé les documents lorsque cela rendait mieux. Pour les intertitres, j’ai travaillé avec un imprimeur (Éric Nunes d’Ampersand Press Lab) qui a les composés à la main pour qu’ils soient ensuite filmés en pellicule. Le même processus a été adopté pour mes « notes ».

C’était important pour moi : je n’allais pas tout faire en argentique pour ensuite me retrouver avec des intertitres ajoutés en numérique. Et je voulais que le caractère matériel de ces textes réalisés en impression typographique puisse faire écho à celui des documents d’époque filmés au banc-titre et des images retravaillée à la tireuse optique. Le choix des intertitres vient également de l’influence du cinéma muet, même si dans le cinéma hollywoodien des années 1920 on n’utilisait pas exactement les méthodes que j’ai choisies. On privilégiait plutôt l’impression du texte sur des supports transparents afin d’avoir un meilleur contraste lorsqu’ils étaient photographiés. Et, pour tout te dire, il y a également quelques films dont je n’ai pas pu avoir une copie argentique (comme l’enterrement de Kropotkine à la fin de Navigators). Grâce au banc-titre, j’ai pu tout de même refilmer ces images en 16 mm à partir d’une version numérique.

D’où vient ce désir de travailler avec les gestes et les machines des laboratoires argentiques, un milieu de création à la périphérie du cinéma contemporain ? Est-ce que ce parti pris découle de ton instinct de collectionneur, de ta passion pour l’histoire des médias ?

En commençant à faire des films, j’avais très envie d’expérimenter les outils liés au support argentique. C’est ainsi que je suis devenu membre de l’Abominable et que j’ai appris à me servir des machines et des gestes du laboratoire. Certaines formes ne peuvent qu’émerger des contraintes et des possibilités de ce contexte. Je vois aussi une analogie entre le rapport tactile que j’entretiens avec les objets que j’ai collectionnés pour le film et les matérialités de la pellicule et du travail de de laboratoire. Il y a quelque chose d’intéressant, par ailleurs, à retravailler des objets de ma collection personnelle sur des machines qui ont été elles-mêmes « collectionnées » afin d’être remises en fonctionnement et parfois modifiées. Justement, ma vision de la collection est intimement liée à l’usage et à la réactualisation : collectionner pour collectionner m’intéresse peu. Je ne suis pas du tout un puriste dans mon rapport aux outils argentiques. Si toutes les images du film ont été réalisées en pellicule, la post-production en revanche s’est passée sur un écran d’ordinateur.

J’ai scanné toutes mes images et ensuite j’ai monté, en collaboration avec Emmanuel Falguières, en numérique, un choix qui nous a permis de travailler avec plus de précision et de souplesse, notamment pour le format double-écran. Le double-écran aurait pu être réalisé sur une tireuse optique mais d’une façon beaucoup plus longue et laborieuse. Par ailleurs, ce travail entre argentique et numérique reflète aussi ce qui se fait à l’Abominable où, même si on peut faire un film en ne travaillant que sur pellicule, il y a beaucoup de machines hybrides comme des tireuses pilotées des ordinateurs, des projecteurs modifiés permettant de faire une numérisation, etc. J’aime concevoir l’Abominable comme une sorte de laboratoire d’archéologie des médias : la rencontre entre des outils d’époques différentes fait exploser la vision conventionnelle de la technique comme étant vouée à un « progrès » inéluctable et linéaire. Pour Navigators, le montage image et son ainsi que l’étalonnage et le mixage ont été faits en numérique : du master numérique nous avons fait tirer une copie de projection 35 mm dans un laboratoire commercial. Il y a eu donc de nombreux aller-retours entre ces deux univers cinématographiques.

Ta méthode de travail au niveau des images – basée sur la collection et la manipulation de médias passés – se reflète aussi sur l’univers sonore du film, il me semble. Comment tu as fabriqué la bande son ?

Pour la bande son du film, j’ai collectionné autant de 78 tours édités entre 1919 et 1920 que je pouvais. Le format n’est pas le même que celui du vinyle, c’est un support plus dur et cassant et les disques sont légèrement plus petits par rapport aux 33 tours. Les années 1919-1920 correspondent à la périodisation dominante de la première Red Scare (« Peur rouge » ou « Péril rouge ») aux États-Unis, moins connue que la deuxième Red Scare, celle du maccarthysme. La majorité de ces disques n’ont aucun lien direct avec le sujet du film tout en appartenant à la même période historique, à l’exception d’un extrait d’un monologue comique où il est brièvement question des « bolsheviki ». Parfois, j’ai enfreint mon principe de périodisation, comme pour la chanson « Bolshevik » vers la fin du film, car elle a été enregistrée en 1925. Mais nous restons dans le prolongement des imaginaires de 1919-1920. Cette composition interprétée par l’orchestre Waring’s Pennsylvanians est par ailleurs le seul morceau de musique reproduit à sa vitesse réelle, alors que les autres disques sont tous ralentis à des vitesses différentes.

Je voudrais revenir sur la façon dont tu t’es procuré concrètement les pièces de ta collection. Tu travailles essentiellement sur le contexte étasunien, tout en habitant en France, donc tu as besoin d’outils pour enquêter à distance : c’est là où Internet entre en jeu ?

En effet, j’habite en France depuis une quinzaine d’années mais mes intérêts sont plutôt orientés vers l’histoire culturelle, politique et sociale des États-Unis. Peut-être que la distance justement permet cet attrait pour l’histoire étatsunienne. Les disques utilisés pour le film ont été achetés soit sur Internet, soit sur des marchés aux puces ou chez des disquaires aux États-Unis et ensuite ramenés en France. Les matériaux imprimés, je les ai trouvés sur des sites comme eBay, Abebooks ou chez des marchands de livres rares. Parfois quand on pense à la collection, on imagine tout de suite des objets précieux, mais dans ma collection il y a finalement assez peu de pièces d’une très grande rareté ou valeur : il y a des exceptions, mais la plupart des matériaux utilisés dans la réalisation du film ne valent pas plus que 10 ou 20 euros. Ce travail devient de plus en plus compliqué en ce moment. Lorsque je préparais Navigators, on pouvait faire venir un livre des États-Unis sans payer des frais supplémentaires alors que maintenant il y a des dépenses douanières assez conséquentes. Une revue des années 1910 payée 5 dollars, par exemple, avec les frais de livraison et la douane me coûte cinq fois plus cher. Mon activité de collectionneur devient de plus en plus compliquée ! Tant que je n’ai pas de financements pour un nouveau projet, il est difficile de faire l’acquisition d’objets qui m’intéressent.

À ce propos, quelle était l’économie de Navigators ? Est-ce que tu as pu profiter de financements universitaires, dans un contexte d’engouement pour la recherche-création où tu étais aussi inscrit en thèse ?

J’ai commencé à travailler sur Navigators dans le cadre de mon projet de diplôme à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy et plus tard est arrivé une production avec Gaëlle Jones (Perspective Films). Cette réalisation était indépendante de mon projet de thèse qui était mené en même temps à l’Université Paris 8, même si beaucoup de résonnances entre les deux existent : la période du film et celle de mes recherches doctorales sont assez proches, et l’intérêt pour le comique aux États-Unis est partagé par la thèse et le film ; j’ai aussi beaucoup réfléchi à la question de l’intermédialité dans ma thèse, la présence d’un médium dans un autre, etc. ; et le système de notes que j’ai développé pour Navigators n’est pas non plus arrivé par hasard… Ma première période de travail à l’Abominable a été financée grâce à des aides à l’écriture de la SCAM et du CNC et, avec l’arrivée de ma productrice, on a eu d’autres financements (CNC, Fondation des Artistes…) : j’ai été soutenu par le monde du cinéma, mais aussi par celui de l’art contemporain. L’apport le plus significatif au budget vient d’un dispositif de la Région Île-de-France appelé FoRTE, consacré aux jeunes artistes récemment diplomé·es. La forme du film ne correspond pas aux cases les plus classiques du cinéma, mais son processus de production y est plus ou moins rentré. Par conséquent, la thèse et le film se sont déroulés en parallèle et ils ne se sont pas rencontrés dans un cadre institutionnel comme celui de la recherche-création, même si en ce moment j’ai envie que mon activité de chercheur et mon travail d’artiste et de cinéaste se rejoignent dans le cadre d’un même projet.

Et sur quoi portent tes projets en cours, à inscrire davantage dans le champ de la recherche-création ?

J’ai un nouveau projet, qui se situe à la fois dans la continuité de mes recherches doctorales et de mon travail sur Navigators, qui s’intéresse aux années 1930 et aux rapports entre comique et politique lors de la Grande Dépression. Ce projet va sans doute aboutir à un film, ou à plusieurs films, mais pour l’instant j’aimerais y travailler grâce à des formats tels que l’essai-vidéo ou la conférence-performance, des formes grâce auxquelles la recherche et la création peuvent s’articuler sans me faire sentir tiraillé entre les deux !

Comment a circulé Navigators et quelles sont ses perspectives de diffusion au-delà de la sortie en salle qui s’annonce ?

Avant sa sortie en salle prévue le 19 juillet, le film a été présenté au Cinéma du Réel, à Lussas dans une séance spéciale consacrée à l’Abominable, ainsi dans d’autres festivals et salles en France. Il a moins circulé à l’étranger pour l’instant, mais j’aimerais organiser une tournée en Amérique du Nord, entre les États-Unis et le Canada : vu son sujet, c’est très important pour moi que Navigators soit vu dans ce contexte aussi ! Même si ce film vient du monde du cinéma expérimental et du milieu des laboratoires, j’avais envie de faire un film qui, malgré son aspect dense et exigeant, puisse sortir du cercle des initié·es et raconter des histoires plutôt méconnues à des personnes curieuses.

Cette discussion avec Jacopo Rasmi a eu lieu autour d’une programmation du film Navigators à la Cinémathèque de Saint Etienne (dans le cadre du cinéclub « Murmures ») et en vue de la sortie en salle du film (le 19 juillet 2023).