Cet entretien fait partie d’une recherche préparatoire à un ouvrage collectif sur les formes d’engagement et de pratiques écologiques dans le cinéma expérimental contemporain, ouvrage que j’ai co-dirigé et qui est maintenant publié : voir Elio Della Noce & Lucas Murari (dir.) Expanded Nature – Écologies du cinéma expérimental, Paris, Light Cone Éditions, mai 2022.

yann beauvais[1] figure comme un acteur infatigable du cinéma expérimental en France. À la fin des années 1970, il est adhérent actif de la Paris Film Coop avant d’être le cofondateur de Light Cone en 1982 aux côtés de Miles McKane. En 1996, il soutient la création du premier laboratoire autogéré parisien « L’Abominable »[2]. À son engagement dans le tissu associatif s’ajoute un foisonnement éditorial, puisqu’après avoir lancé la revue Scratch dans les années 1980 – revue qui invite à des échanges théoriques avec la critique anglo-saxonne – il dirige des monographies de cinéastes (Paul Sharits, Malcolm Le Grice, Cécile Fontaine) et des anthologies qui traversent l’histoire contemporaine du cinéma d’avant-garde[3]. En tant qu’enseignant, programmateur et commissaire d’exposition, il s’emploie depuis une cinquantaine d’années à disséminer sur la scène internationale la vitalité du cinéma expérimental français.

Une part conséquente de son œuvre de cinéaste met en mouvement des représentations de la nature. Par un artisanat sur pellicule d’abord, puis porté vers un cinéma élargi, yann beauvais décompose, fragmente, fait dévier le motif du paysage sur multiples supports et écrans. Après le structurel R (1975) une rencontre fortuite l’aurait éveillé à une conscience écologique : filmer la souche d’un arbre en putréfaction en 1976. Viennent le journal proto-écocritique Spetsai (1989) monté autour de fragments textuels de La Société du spectacle de Guy Debord, le quadri-paysage Quatr’un (1994) et ses études cézanniennes pour le film d’ailleurs (2006) tourné à la montagne Sainte-Victoire. Installé à Recife au Brésil depuis 2011, sa sensibilité écologique y trouve un nouveau lieu d’expansion : yann beauvais fréquente les minorités autochtones et leur pensée multinaturaliste (ouverte à la pluralité des sujets cosmologiques) ; ses films récents, comme Derrubada não ! (2019), font résistance contre les formes visibles ou souterraines de l’extractivisme colonial.

(Elio Della Noce)

Entretien

yann beauvais, avez-vous le sentiment que le tournant écologique ait touché les communautés de cinéastes expérimentaux en France ? Peut-on parler selon vous d’un récent tournant écocinématographique ?

yann beauvais

Comme vous le remarquez judicieusement, il est avant tout question de communautés, de regroupements de cinéastes. Ces communautés, regroupements, se sont formées pour différentes raisons et les questions de support, d’esthétiques, d’engagements sont celles qui donnent le la. L’explication de la motivation d’une affiliation à tel ou tel groupe s’actualise selon des engagements de nature politique pour certains, quand il s’agit pour d’autres d’assumer une autonomie dans la production et réalisation du travail cinématographique. Les cinéastes lgbtqi ne travaillent pas tous les mêmes problématiques mais font parfois front commun. Les cinéastes abordant des problématiques écologiques le font selon différents paramètres qui ne remettent pas toujours en question la nature du support argentique et ces nombreux usages et traitement chimiques. Je n’ai pas eu l’impression que dans les mouvements des laboratoires depuis les années 1990, en France, les préoccupations écologiques soient si affirmées. Je m’explique. Lorsque MTK commence ce travail de laboratoire alternatif ce qui est en jeu c’est avant tout le désir de contrôler et de maitriser les étapes de productions d’un film, à savoir développement et tirage, en ne dépendant plus des critères économiques et esthétiques des laboratoires industriels. C’est aussi une revendication de maitrise des coûts de production qui amènent des cinéastes à envisager de ne plus dépendre de l’industrie, en regard de ces étapes que sont le développement et le tirage. La préoccupation écologique viendra se greffer sur ce tissu associatif en fonction de la récupération de machines, qu’il s’agisse de développeuses, tireuses et projecteurs, ce qui était d’autant plus aisé que l’industrie commençait à envisager son passage progressif ou brutal au numérique[4]. Ce n’est que plus tard que certains laboratoires se préoccuperont de trouver des alternatives aux problèmes spécifiques des produits chimiques très polluants, relatifs à leurs usages dans le développement et tirage des films et copies. C’est, si je me souviens bien, principalement à Strasbourg que s’est posée cette question avec le plus d’acuité, et ce en lien avec d’autres initiatives étrangères[5].

Si l’on se réfère aux cinéastes, la question n’est pas plus simple, vraiment peu de cinéastes dans les années 1980 en France se préoccupaient d’écologie. Il était difficile de parler d’un mouvement mais plutôt de convergences d’intérêt chez quelques cinéastes. Les représentations de la nature dans le cinéma expérimental en France n’avaient pas atteint la force de ce qui se faisait en Grande Bretagne à la même époque (Chris Welsby, William Raban, Michael Maziere) ou en RFA (Dore O, Werner Nekes, Klaus Wyborny, Lothar Baumgarten). Le Landscape Film[6] n’était pas vraiment une tendance qui préoccupait les cinéastes travaillant en France, hormis Rose Lowder et quelques propositions éparses chez divers cinéastes dont je faisais partie ainsi que Gisèle et Luc Meichler, et d’une certaine manière Raymonde Carasco ainsi que Miles McKane dans ses premiers films Super 8. C’est l’urbain autant que la représentation des corps qui dominaient et ce même lorsqu’on était en présence d’un journal filmé ; les questions liées à la représentation de la nature relevaient de la pause, de la quête, mais pas encore d’une poussée écologique. Je ne veux pas dire pour autant qu’il faille identifier nature et écologie, quoique souvent c’est par l’observation du paysage naturel que s’active le sentiment et la préoccupation écologique. Il faut noter que le film de paysage a trouvé une expression particulière en relation avec la peinture de paysages chinoise et japonaise, dans laquelle le sujet peint ne l’est pas selon les critères de la perspective classique mais répond à une autre logique qui privilégie l’espacement et l’effacement. Kiri (Brouillard 1972) de Sakumi Hagiwara, en serait l’archétype cinématographique, alors qu’Observation (1975) ou Heliography (1979) de Hiroshi Yamazaki se déploient selon une accumulation de variations sur un même thème : le parcours du soleil dans le ciel.

Elio Della Noce

S’inscrivant dans cette lignée du film de paysage, des cinéastes français·es comme Rose Lowder ou vous-même s’attachent aux interactions entre la perception visuelle et l’environnement naturel. Je pense à une tendance post-structurelle et à l’influence des dispositifs d’observation de la nature conçus dans les années 1970 par des cinéastes tels que Michael Snow, Peter Hutton, Larry Gottheim ou Chris Welsby. Que retiennent les cinéastes français·es de la relation à l’environnement du mouvement structurel ?

yann beauvais

Je crois qu’en ce qui concerne Rose Lowder et moi-même notre intérêt pour les questions relatives à la sérialisation des images nous a conduit à étudier le cinéma structurel mais pas seulement celui du Canada et des États-Unis, également ses développements européens qui s’en distinguaient à plus d’un titre. Ce qui nous a motivé était de nous engager dans une discussion théorique avec les cinéastes en travaillant à partir de leurs recherches, en les infusant avec ce qui nous préoccupait. En ce qui concerne Rose, la question de la perception était centrale alors que pour moi il s’agissait d’envisager la possibilité « de faire des musiques visuelles » selon des polyphonies qui privilégieraient la sérialisation de photogrammes, comme Kurt Kren et Paul Sharits en avaient indiqué la voie[7]. Je ne suis pas sûr que la question de l’environnement et plus précisément du paysage s’appréhende de la même manière des deux côtés de la Manche ou de l’Atlantique. Le rapport à la nature et à ses représentations n’est pas indexé sur les mêmes registres esthétiques, par conséquent on pourrait dire que le paysage n’est pas célébré de la même manière. Comme le remarquait Deke Dusinberre dans son introduction au programme Avant – Garde British Landscape Films[8] à la Tate Gallery en 1975, la question de la reconnaissance du motif de l’image au moyen des outils que sont la lumière, la couleur, le mouvement, les textures, est primordiale pour confronter la sensualité de la perception au formalisme des propositions. Dans ces films de paysages : non seulement la forme détermine le contenu, mais le contenu détermine la forme. Pour Rose ou moi-même ce n’était pas là que se situait l’enjeu mais plutôt dans la possibilité de faire advenir à partir d’un paysage, d’une capture, un événement cinématographique singulier. Dans le cas de Rose Lowder, l’événement a lieu au moment de la projection, c’est notre perception qui construit cette représentation, alors même qu’elle n’est pas inscrite sur le ruban, c’est l’intermittence, la pulsion, qui entraine le fait qu’on voit certaines choses. Il en est ainsi de ses films Champ Provençal et Rue des Teinturiers (1979).

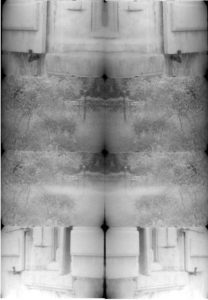

En ce qui me concerne, c’est éclater la projection par le double écran et le quadruple écran. La multiplication et la désynchronisation d’un paysage en miroir entraine des modifications de perceptions de ce même paysage. Dès lors, a été privilégié le travail image par image, afin de faire surgir des motifs, récurrences à travers des sérialisations. Je pense ici à mes films R (1975), RR (1985), et à l’installation multi écran Quatr’un (1994)[9].

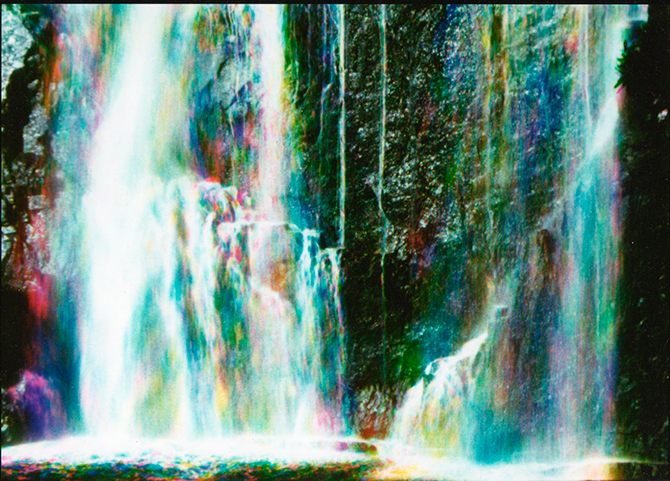

La question de la représentation de morceaux de nature, un pré, un champ, une rue à partir des balcons d’une maison, n’était en rien secondaire puisqu’elle permettait d’affirmer une aperception d’un motif plus ou moins naturel, ou plus exactement d’un motif modifié par les humains. Nature composée, travaillée, transformée. Le film tout en faisant une représentation mettait en jeu des questions relevant d’une approche ontologique du dispositif. Quelques films ont marqué à cette époque les cinéastes français : La Région centrale (1971) de Michael Snow, Makimono (1974), Spacecut (1976) de Werner Nekes, ainsi que certains films de David Rimmer : Surfacing on the Thames (1970), Local Knowledge (1986) et Black Cat White Cat (1989). A cette liste il faut ajouter les films de Arthur et Corinne Cantrill qui ont marqué un grand nombre de cinéastes autant par leur plastique dans l’étude des paysages australiens que par les techniques utilisées pour faire des films en couleur au moyen de la séparation chromatique, Heat Shimmer (1978), Waterfall (1984).

Mais il existe peut-être une autre manière de s’intéresser au paysage et ce par une attention à la durée et aux mouvements du vent dans les champs, feuillages ou nuages passant. Ici me vient à l’idée le travail de Martine Rousset dans ses films tels que Dehors (1985), Été (1991), Kleist (1993). C’est peut-être chez Martine Rousset que l’on peut repérer des liens avec des cinéastes ancrés dans le Landscape Film comme Peter Hutton, Larry Gottheim et James Benning. Nicolas Rey occupe une autre position dans la mesure où il explore dans ses long métrages les conséquences des machines complexes créées par l’homme sur la transfiguration des paysages, de la nature. Klaus Wyborny s’y était intéressé dès les années 1970 à travers de nombreux films et ce bien que ses films convoquent des musiques visuelles (inspiré par Beethoven, Malher…) qui se déploient selon une opposition entre paysages « naturels » et urbains, tout autant qu’entre Occident et Afrique : Bilder wom verlorenen Wort (1975), Studien zum untergang des abendlands (1979/2000).

Elio Della Noce

Revenons à Rose Lowder et à ses films tournés en espaces socionaturels : des terrains vagues, des terres en jachère, des champs de tournesol, des marais salants, des parcs. Cette cinéaste cultive depuis de nombreuses années ses propres techniques de « tourner-monter » sur caméra Bolex H16. Elle articule, dans des formes de tissage en caméra, une recherche à la fois sur la perception environnementale et sur la vitesse de projection. Son œuvre (la série des Bouquets notamment) influence-t-elle les jeunes générations de cinéastes ?

yann beauvais

Je ne sais pas si les Bouquets ont influencé des cinéastes français en particulier mais ce que je sais par contre c’est que cette série de films a été souvent importante pour des cinéastes, en regard de la célérité et de la liberté que s’accorde Rose, à travers des trames complexes de filmage, en mettant l’accent sur des espaces « écologiques », donner à voir des lieux de cultures organiques, en insistant à travers le filmage sur une sensualité des gestes autant que des couleurs. Ce qui surgit par-delà ces offrandes cinématographiques c’est le plaisir d’être là face à une nature généreuse qui s’inscrit à l’encontre de l’agriculture industrielle. Mais on a l’impression cependant que ces images, ces moments, sont menacés tout comme l’est le support sur lequel ils sont enregistrés. Je me souviens que Rose avait influencé cette cinéaste Yannick Koller qui avait pris soin d’étudier son travail et de faire des films non pas à la manière mais dans le mouvement de Rose.

Par ailleurs Jakobois a réalisé avec Pluie de Roses (1984) un hommage à Rose Lowder en mimant certains effets de filmage auxquelles la cinéaste recourt, travaillant image par image la sérialisation de motifs et se focalisant sur deux péniches qui passent une écluse du canal Saint-Martin ; ce qui d’une certaine manière renvoyait au film Rue des Teinturiers (1979), c’est à dire aux films des années 1980 de la cinéaste. Dans ce film Jakobois utilisent un tourner monter qui alterne des prises images par images en séries, mais aussi une variation de focale comme pouvait le faire Rose dans Rue des Teinturiers ou Champ Provençal (1979).

Elio Della Noce

Une autre tendance « écocinématographique » se dessine dans vos films, tout comme dans ceux d’Olivier Fouchard et de Philippe Cote : une écriture sous forme d’« éco-journal », sans doute héritière de Marie Menken, Joyce Wieland et Philip Hoffman. Comment cette histoire du cinéma environnemental « qui se recycle sans cesse[10] » selon les mots de Fouchard donne-t-elle de nouvelles pousses dans le cinéma français ?

yann beauvais

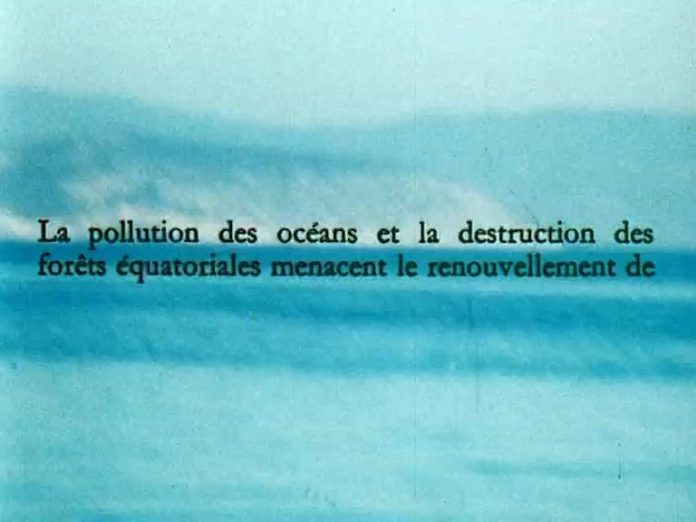

Cette idée d’éco-journal est séduisante et fait écho à un vaste ensemble de films qui participent de préoccupations environnementales sans que ce soit nécessairement leur objet premier. C’est comme si la question du paysage et du transport dans le paysage, ou parcours dans le paysage induisaient ces possibilités de lectures et de fabrication pour certains. Le journal filmé est bien souvent un carnet de notes et d’esquisses pour quelques cinéastes. Certaines propositions captées au hasard d’une rencontre peuvent constituer le préambule d’autres propositions plus ambitieuses. L’éco-journal serait alors une démarche qui associerait différentes modalités de déambulation dans l’espace urbain et dans les espaces de nature. C’est ainsi qu’on peut penser à certaines dérives de Philippe Cote au fil de certains voyages, ou même Jakobois, ou Helga Fanderl lorsqu’il/elle rendent hommage à Rose Lowder. Dans Spetsai (1989) je juxtapose un journal filmé dans une île grecque avec des extraits d’un texte de Guy Debord autour des questions écologiques publié en 1988. Cette juxtaposition provoque et le texte et les images, inscrivant une rupture dans l’appréhension / dans la représentation du monde.

La question de la dérive que j’associe à votre concept de l’éco-journal renvoie aussi à ces nombreux films-essais qui travaillent en marge du cinéma expérimental et du film ethnographique si je puis dire. Je ne me réfère pas nécessairement à l’appréhension qu’en a Catherine Russell qui s’est penchée sur les contenus des films expérimentaux travaillant des sujets ethnographiques mais plutôt à cette manière qu’ont les artistes, les cinéastes, de produire des hybrides, c’est-à-dire des films qui mêlent les styles et font voler en éclats les genres cinématographiques, un peu à l’image de ce que pouvait être le postmodernisme en architecture mais aussi dans les arts visuels[11]. Ainsi le travail de Trinh T. Minh Ha en serait l’un des indices les plus marquants dans la mesure où s’entrecroisent chez elle des préoccupations postcoloniales, raciales, avec des réflexions sur le paysage, le rapport à la nature et culture, dont on peut retrouver aujourd’hui des prolongements dans les films des cinéastes brésiliennes Ana Vaz ou Louise Botkay. On en trouve une autre trace à travers quelques-uns de mes films réalisés au Brésil, qu’il s’agisse de l’installation pour 6 écrans Transbrasiliana (2006) ou de manière plus condensée dans le film Derrubada não !. Ce dernier film se focalise sur un projet d’Edson Barrus consistant à préserver un arbre en voie de disparition : l’Imburana de Cambão. Le film explore des techniques d’images composites autour et à l’intérieur d’un terrain acquis par l’artiste en tant qu’Atikum et qu’il a transformé en sanctuaire écologique[12].

Je me souviens aussi qu’un cinéaste a depuis les années 1980 travaillé dans la continuité d’un cinéma structurel en se focalisant sur des thèmes environnementaux. Il s’agit de Pascal Auger. Dans un film comme Juste avant midi (1986), la tension entre la sérénité d’un paysage méditerranéen et le vent dans les branches des pins est questionnée par l’irruption de plan d’avion dans le ciel – qui laisse présager une catastrophe à venir. Tout le montage du film s’organise autour de la production de cette tension interprétative. La Céleste (2004) déploie des préoccupations formelles à partir de paysages urbains de différents continents. Douce amère (2005) de son côté s’en tient à l’usage de la superposition du même élément en positif et négatif. Le travail de Pascal Auger est important bien que peu mis en évidence, il n’a pas le retentissement de Jacques Perconte alors que sa démarche peut parfois s’y apparenter dans les traitements et compressions morphing d’image, mais nombreux sont ces films qui illustrent très bien ce concept d’éco-journal qui accompagne ses déplacements. Dans La Grande Céleste (2013) des effets de miroir, des images flottantes, dont le reflet et l’image « réelle » semblent se supporter l’une l’autre dans le ciel, informent le film au travers de multiples variations, permutations. La transformation de l’image par fragmentation ne s’effectue pas au niveau du pixel, des glitchs et des interférences induites/ produites par un déréglage de programmation comme chez Jacques Perconte, mais elle affirme un regard produit par les processus exploités. Si Pascal Auger s’est progressivement éloigné du support film qu’il utilisait depuis la fin des années 1970, il l’a fait un peu à la manière de Malcolm Le Grice, préoccupé de maitriser les nouveaux outils et les programmes, afin d’en jouer et non pas d’en être un simple utilisateur. Cela préfigure le travail de simulation en direct effectué par l’artiste Ian Cheng dans sa trilogie Emissaries (2015 -2017).

Elio Della Noce

Depuis la création du MTK à Grenoble en 1992, les labos autogérés [Film-Labs][13] s’organisent autour d’un modèle décroissant : réemploi des machines de l’industrie audiovisuelle, des outils et matériaux, artisanat du fait-main, du Do It Yourself, mise en partage des savoirs et des compétences. Pensez-vous, tout comme Pip Chodorov, que ce modèle alternatif soit la sortie d’une économie de la production de films pour entrer dans une « écologie[14] » ?

yann beauvais

Je ne saurais être aussi affirmatif quant à la sortie d’une économie de la production de films pour entrer dans une écologie. Par contre ce qui est certain c’est qu’il s’agit d’un refus et d’une résistance aux lois du marché et à ses formes particulières que l’industrie a imposé aux cinéastes, en regard d’un polissage certain de la manière d’exposer, de faire et de rendre des images aseptisées, le plus lisses possibles. La dimension technique requise par l’industrie informe l’esthétique autant qu’elle signe l’économie marchande. C’est en ce sens que la prévalence du réemploi des outils par les laboratoires alternatifs marque une profonde rupture dans l’économie de la nouveauté que prône le capitalisme, en s’érigeant contre l’obsolescence programmée des outils et des supports. Cette opposition, ou plutôt résistance à cette programmation fait ainsi écho au travail théorique de Günther Anders sur l’obsolescence de l’homme et les rapports que l’humanité entretient avec la technique et la production de marchandise de masse[15].

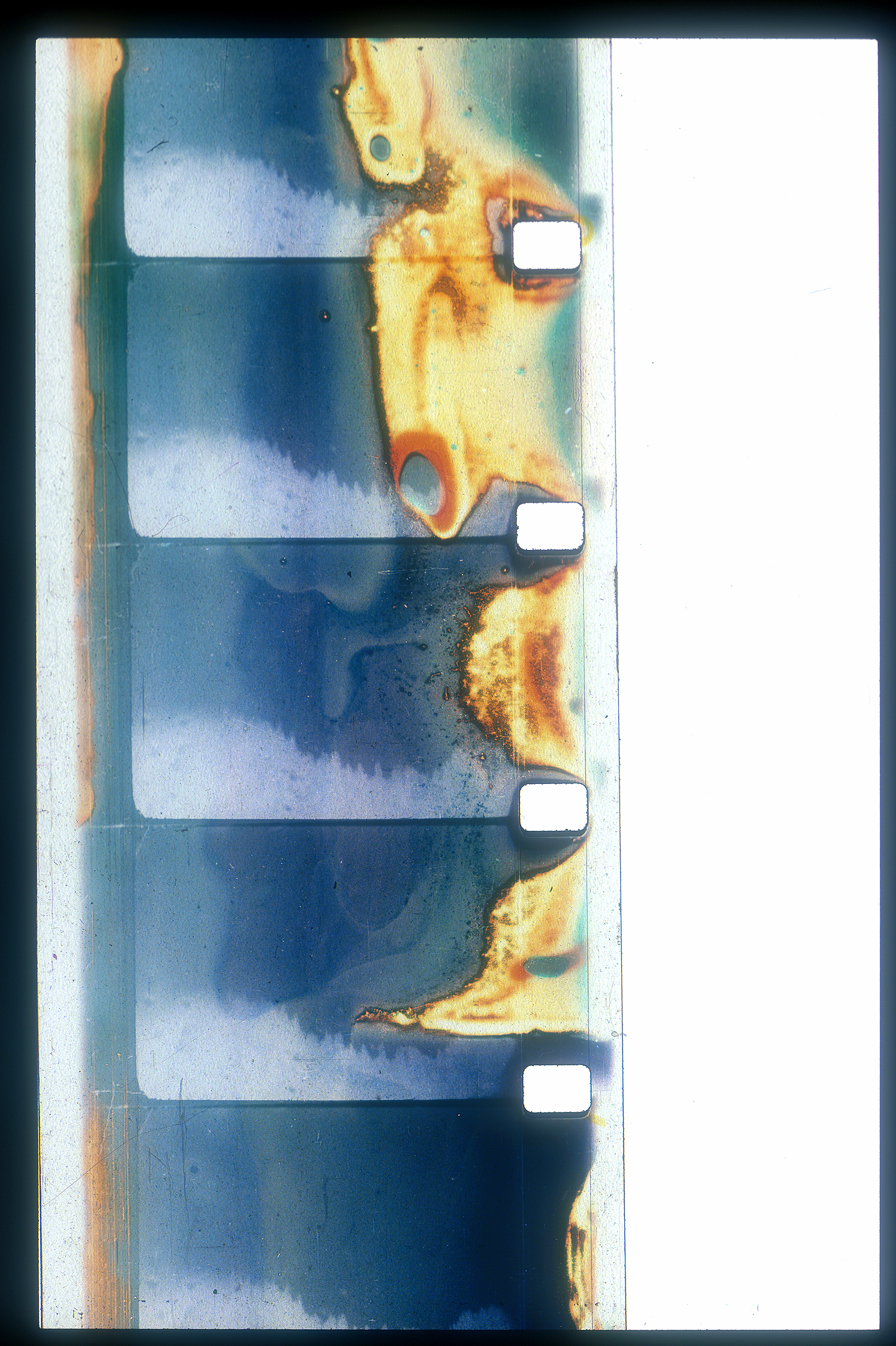

L’abandon du support argentique signifie-t-il qu’on entrerait dans une autre économie ; rien n’est moins sûr ! Le recours à des alternatives artisanales, plus intimes, qui mettent en jeu la maitrise de toutes les étapes de fabrication du film indique sans doute la volonté de ne pas déléguer ces étapes à l’industrie et à ses critères spécifiques alignés à des modes de hiérarchisations et de divisions du travail, en favorisant le geste ou l’accident qui inscrit une rupture dans la chaine de distribution d’un produit : le film ; mais il n’implique pas une rupture épistémologique qui aboutit à l’écologie. L’accident surgissant lors d’un développement d’un film (ré)introduit l’idée de l’improvisation à une étape ou celle-ci a été bannie. Développer un film, tirer un film s’est se couler dans une maîtrise, un savoir-faire dans lequel tout accident est appréhendé comme désastre, comme échec technique. L’accepter, en jouer permet de découvrir d’autres rendus ou textures qui ne répondent plus à la duplication réaliste mais offrent de nouvelles matières / manières de voir[16]. Ce qui oppose les laboratoires alternatifs cependant à Tacita Dean, qui se lamente de la disparition des laboratoires industriels :

« Cependant, le film, à la différence d’autres médiums artistiques, repose sur une manufacture industrielle et non artisanale. C’est sans doute la première fois qu’une technologie et un medium ont été confondues industriellement, et par conséquent économiquement, de telle manière que l’une a amoindri l’autre[17]. »

S’oppose-t-elle au geste artisanal ? ou ne l’envisage-t-elle pas ? Alors que pour les cinéastes qui prennent en charge le développement des films cela signifie se débarrasser de l’industrie, pour affirmer un geste artisanal ; une pratique autonome, une affirmation d’une économie pauvre pour reprendre les termes de Martine Rousset[18].

Elio Della Noce

La question de la matérialité du support argentique, de sa surface haptique, est directement associée aux « labos » où les procédés sur pellicule se font et se défont. Deux des séminaires MADDOX ont eu lieu à L’Abominable et se centraient sur la fabrication d’émulsions de manière artisanale, mais toujours par voies chimiques. Trouve-t-on en France comme c’est le cas au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre, des recherches sur les procédés de développement écologiques [ecoprocessing[19]] ?

yann beauvais

Parfois surgissent au sein de laboratoires de fortes inclinaisons pour trouver des alternatives à l’usage intense de produits chimiques dans le traitement des émulsions. Ces préoccupations se retrouvent dans différents laboratoires alternatifs en France autant qu’à l’étranger, et peut être encore plus dans les pays dans lesquels la tradition du cinéma expérimental avait été déjouée par l’accessibilité de la vidéo dès la fin des années 1960 ; je pense principalement à quelques pays d’Amérique latine, dont le Brésil est un exemple et qui fait que depuis les années 2010, de nouvelles générations de cinéastes tentent de travailler des associations dans lesquelles le film serait développé au moyen d’autres produits tel le caffenol[20], ce qui entraine parfois d’envisager de nouvelles émulsions, comme le fait co.lab à Recife[21].

Ce qu’il y a de certain c’est que les laboratoires alternatifs ont su créer des réseaux d’échanges qui permettent de mettre à disposition « leurs recettes » et dans ce sens ils perpétuent, tout en le renouvelant, le partage des savoirs que les cinéastes expérimentaux ont mis en place dès les années 1950 et 1960. Les rencontres MADDOX organisées à L’Abominable ont été essentielles pour répercuter ces questions relatives à la préservation du support film, ouvrant l’usage à d’autre types d’émulsions : végétales, organiques, plutôt que faisant appel à une artillerie chimique lourde[22]. Il me semble que c’est avant tout autour de quelques individualités que ces questions sont abordées, principalement à Grenoble (MTK) par Chris Auger et Étienne Caire, Nantes (Mire) et Strasbourg (Burstscratch)[23].

Elio Della Noce

Oui, ces procédés écologiques tendent à retourner aux propriétés organiques « fondamentales » du médium : gélatine animale, sels, argents, minéraux, cellulose. D’autres cinéastes français comme Emmanuel Lefrant, Olivier Fouchard et Mahine Rouhi, interrogent de près cette naturalité du film au travers d’une pratique « néo-matérialiste ». Des techniques-contact sont réactualisées, d’autres sont inventées et engagent une attention d’ordre « microscopique » aux vibrations du vivant sur le matériau : elles explorent l’agentivité des éléments (et milieux) naturels sur la pellicule par des jeux d’alchimie sur émulsions ou d’enfouissements de pellicules (terre, glace, désert). Ces pratiques (chimigrammes, cinéma de l’érosion) semblent ouvrir à un nouvel horizon écologique, où le film serait cet « hybride » de la modernité dont parle Bruno Latour : quasi-objet à la fois naturel et technique[24].

yann beauvais

La présentation des performances live du collectif Schmelzdahim dans les années 1980 a été très importante pour la prise de conscience d’un travail matérialiste vivant avec/autour du support film. La réception de leur performance à la fin des années 1980 ou début des années 1990 en France a joué un rôle majeur dans la prise de conscience d’une possible alternative à la fabrication du film, et n’est sans doute pas à ignorer dans l’irruption du phénomène des laboratoires alternatifs en France. Jürgen Reble, initialement membre du groupe Schmelzdahin qui comprenait le photographe Jochen Lempert et le cinéaste Jochen Müller, actif de 1983 à 1989, a participé et acté dans quelques ateliers à Grenoble. Au début des années 1990, nous avions donné un atelier commun à Leuven. Dès 1984, avec Stadt in Flammen, Jürgen Reble a enfoui de la pellicule dans son jardin et l’a récupéré quelques mois plus tard afin de la développer et de voir ce qu’il en était de la décomposition bactérienne appliquée à la pellicule. D’autres expériences se sont focalisées sur les effets de corrosion atmosphérique sur des films laissés au vent pendant des mois ou des années. Ces gestes d’enfouissement sont récurrents dans le cinéma expérimental, on en trouve par exemple en France chez Emmanuel Lefrant.

Le recours à de multiples émulsions est une pratique fréquente des cinéastes lorsqu’il s’agit de mettre en évidence des caractéristiques spécifiques dans le filmage ou dans le rendu, je pense aux travaux de Nathaniel Dorsky avec Pneuma (1983) et Alaya (1976-1987) entre autres, mais aussi et d’une manière totalement opposée à la pratique de Cécile Fontaine, qui va combiner dans ses films de décollages plusieurs types d’émulsion et progressivement apprendre à reconnaitre les possibilités plastiques qu’offrent chaque émulsion, en fonction des produits de nettoyage qu’elle appliquera afin de les distribuer et de les juxtaposer à d’autres. Deux films exemplaires du travail de Cécile sont Cruises (1989) et Safari Land (1996). Cécile Fontaine retrouve cet objet hybride qu’avait investi Tony Conrad avec ses Deep Fried (1973) et Pickled films (1974). Dans tous les cas, sauf en ce qui concerne Nathaniel Dorsky, il s’agit bien de fabriquer un objet paradoxal : à partir de la moisissure de l’émulsion, l’attaque chimique ou la cuisson. Dans les cas de Tony Conrad et Cécile Fontaine l’entreprise peut s’avérer particulièrement risquée pour le support, qui peut finir par devenir in-projetable. Mais n’est-ce pas ce sur quoi travaillait aussi Paul Sharits avec ses films autour des brûlures et des rayures ?

Les travaux d’Olivier Fouchard et Mahine Rouhi font appel à une grande palette de techniques qui confèrent une « atmosphère » plastique particulière, dans la mesure où celle-ci est instable, et se transforme au fil des plans et du temps. Tahousse (2006) et L’arbre Tahousse (2001) nous offrent des représentations de la nature qui rappellent aussi bien F.W. Murnau que le premier Werner Herzog. Il s’agit d’une nature crépusculaire, flamboyante, évanescente. A la manière d’un mirage qui fait vaciller la représentation, le travail de développement artisanal et l’ajout de teintes font de l’image en mouvement un phasme vacillant.

[1] Le cinéaste me fait savoir lors de l’entretien qu’il souhaite conserver les initiales de son nom en caractères minuscules.

[2] La Paris Film Coop est une coopérative qui naît à Paris en février 1974 à l’initiative de Claudine Eizykman et Guy Fihman. Elle se dédie à la conservation et à la distribution du cinéma expérimental, sur le modèle de The Film-makers’ Cooperative fondée à New-York par Jonas Mekas en 1962.

Light Cone est une association parisienne qui a pour objet la documentation, la conservation, la distribution et la promotion du cinéma expérimental. Elle se consacre également depuis quelques années à l’édition de monographies et d’ouvrages collectifs autour du cinéma expérimental. Light Cone comprend un catalogue de 6000 films de cinéastes internationaux, l’association étant aujourd’hui co-dirigée par Emmanuel Lefrant et Eleni Gioti.

https://lightcone.org/fr [consulté le 8 janvier 2022].

L’Abominable est un laboratoire cinématographique partagé qui met à disposition des machines et outils pour les cinéastes qui pratiquent les supports argentiques : Super 8, 16 et 35mm. Situé depuis 1996 à Asnières-sur-Seine, le laboratoire est actuellement en train de déménager ses équipements dans les locaux des anciens laboratoires Éclair, à Épinay-sur-Seine.

https://www.l-abominable.org/ [consulté le 8 janvier 2022].

[3] Voir Yann Beauvais, Agir le cinéma – Écrits sur le cinéma expérimental (1979-2020), Dijon, Les presses du réel, 2022.

[4] Au sentiment d’une artificialisation des moyens d’expression et de communication, due au tournant numérique, succéda rapidement une vague de résistance photochimique chez les cinéastes expérimentaux. Sur le modèle néerlandais du Studio één, le mouvement français des « labos » voit le jour avec la fondation de l’Atelier grenoblois MTK en 1992. Les cinéastes se réapproprient des espaces, gestes, supports et machines du cinéma argentique, réaffirmant une relation à la physique du support par un artisanat sur pellicule.

[5] Sur l’émergence des laboratoires autogérés voir le site des Film Labs, réactualisé fin 2021, qui donne un planisphère du réseau actuel, un catalogue de films, les actualités de la diffusion et un ensemble d’outils didactiques. https://www.filmlabs.org/fr/ [consulté le 21 décembre 2021].

[6] L’expression Landscape Film fut utilisée pour la première fois en 1975 par le critique anglais Deke Dusinberre, désignant une tendance structurelle chez certains cinéastes britanniques à lier perception et méthode d’enregistrement du paysage. Des cinéastes comme Chris Welsby, William Raban ou John Woodman (affiliés à la London Filmmakers’ Co-op) mettent au cœur du contenu et de la forme du film la « matérialité sensuelle » du paysage et cherchent au montage une durée objective (les films suivaient les cycles naturels du soleil, de la nuit, des saisons, des équinoxes etc.), in Deke Dusinberre, « St. George in the Forest: The English Avant-garde », Afterimage, n°6, Londres, Summer 1976.

[7] Sur ces questions voir les articles de yann beauvais « De l’un à la série » et de Rose Lowder « Du pictural au filmique » in Rose Lowder et Alain Alcide Sudre (dirs) L’image en mouvement, 25 ans d’activité pour la défense du cinéma comme art visuel AFEA, Avignon, 2002.

[8] Deke Dusinberre, « Avant – Garde British Landscape Films », Undercut 7/8, Londres, Printemps 1983.

[9] Voir le site du cinéaste : https://yannbeauvais.com/?p=356 [consulté le 15 janvier 2022].

[10] Olivier Fouchard, « Trouver la couleur », in Éric Thouvenel et Carole Constant (dirs.) Fabriques du cinéma expérimental, Paris, Paris Expérimental, 2014, p. 125-153.

[11] Catherine Russel, Experimental Ethnography, Durham, Duke University Press, 1999.

[12] Les Atikum sont un peuple autochtone du Brésil vivant dans les États de Pernambuco et Bahía.

[13] Pour plus de détails sur l’histoire des laboratoires indépendants européens et français voir : Pip Chodorov, « The Artist-Run Film Labs », Millennium Film Journal, Vol. 60, automne 2014, mais également Charlie Hewison, « Révéler les traces, conversation potentielle avec Emmanuel Lefrant, Frédérique Menant, Olivier Fouchard et Mahine Rouhi » in Débordements, « Cinéma et écologie », n° 2, 2020, p. 211-236.

[14] Pip Chodorov, « The Artist-Run Film Labs », art. cit., p. 36.

[15] Voir Günther Anders, L’obsolescence de l’homme T 1, Editions Ivrea, Paris 2002, et L’obsolescence de l’homme T2, Editions Fario, Paris, 2011.

[16] Sur ces notions d’accidents et d’improvisation, voir yann beauvais, « ImProVISatioN L’aCciDeNt MaîTRisér » in Agir le cinéma, Les presses du réel, Dijon, 2022, p. 513-536.

[17] Tacita Dean, Artforum, New-York, Octobre 2015. https://www.artforum.com/print/201508/tacita-dean-54974 [consulté le 10 janvier 2022].

[18] Martine Rousset, « L’image de l’arbre est dans ma main, le bruissement des feuilles me recueille » in https://www.filmlabs.org/diffusion/ecrits/l-image-de-l-arbre-fr/, 2009. [consulté le 12 janvier 2022].

[19] L’ecoprocessing est un ensemble de procédés plus « environnementalement neutres » (alternatifs à la chimie), utilisées depuis la fin des années 1990 dans les étapes de développement, de teinte et de virage de la pellicule. Voir le cahier de recettes de Kathryn Ramey et Dagie Brundert où sont consignés l’évolution récente des soupes organiques, depuis l’invention initiale nommée « caffenol » jusqu’à leurs propres expérimentations avec du vin, des fruits et des végétaux, in Kathryn Ramey, chap. 7 « In the Soup 3 : Eco-hand processing », Experimental Filmmaking : Break the Machine, New York et Londres, Focal Press, 2016, p. 197-216. Voir également les GREEN Workshops donnés à la Film Farm par Philip Hoffman, Ricardo Leite et à nouveau Karel Doing et Dagie Brundert. https://philiphoffman.ca/category/process-cinema/process-cinema-other-workshops-film-farm/ [consulté le 8 novembre 2021].

[20] En septembre/octobre 1995, le Dr Scott Williams met au point avec ses étudiants de l’Institut de technologie de Rochester un développeur alternatif à base de café : le « caffenol ». La teneur en phénol et le taux d’acidité (pH) font du café un très bon élément de base pour un révélateur, associé à du bicarbonate de soude et de l’hydroxyde de potassium.

[21] Voir le site du laboratoire, https://www.filmlabs.org/labs/co-lab/ [consulté le 11 janvier 2022].

[22] À cet égard, voir les articles de Noélie Martin sur la production des supports et émulsions artisanales dans le cadre des séminaires MADDOX in :

[consulté le 10 novembre 2021].

[23] La cinéaste Silvi Simon, cofondatrice de Burstscratch (Strasbourg), emploie depuis une dizaine d’années des procédés alternatifs et plus écoresponsables : usages de révélateurs type caffénol, recyclage de la chimie utilisée dans les étapes de développement, recherche d’alternatives plus écologiques aux chimies lourdes (bleach, fixateur), notamment grâce à un échange avec des étudiants du laboratoire de l’ERG (école d’art et de design de Bruxelles).

Du côté du Vercors, Étienne Caire, après avoir récupéré la moitié de l’équipement de l’Atelier MTK, a créé un nouvel espace autogéré à La Chapelle-en-Vercors. Le labo prend forme dans une ancien bâtiment pour colonies de vacances située au pied des montagnes et nommé malicieusement « The Beaver’s club ». En compagnie d’autres cinéastes, ils imaginent un lieu autonome (sur le plan énergétique) autour de procédés durables tels que l’écodéveloppement – grâce à des plantes locales comme l’ortie, le thym, la sauge et l’achillée millefeuille – le réemploi et le recyclage de la chimie de développement.

[24] Voir Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, Éditions La Découverte, 1991.