Texte de Mauricio Hernández, 2015

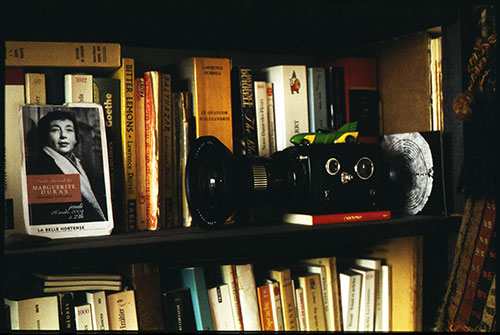

Ce quatre avril on célèbre le cent et unième anniversaire de la naissance de Marguerite Duras, thaumaturge de la parole qui a su laisser l’empreinte de sa voix sur les images d’un siècle violemment révolu.

Duras trace une longue parabole qui unit deux rives en apparence inatteignables : sa voix traverse trente mille ans d’histoire, elle se lève depuis l’univers d’images chtoniennes, – quand l’homme n’était qu’un avec son environnement -, jusqu’à ce présent frénétique où l’on peine à saisir une image du réel de la masse mouvante de représentations qui nous noie. Sa voix dresse un pont, sa totale vraisemblance réside dans l’acte poétique : tout est vrai car c’est le poète qui l’imagine, c’est Marguerite Duras qui loue son amour pour l’homme des cavernes magdaléniennes, et c’est lui, « doué d’identité », qui lui répond et lui correspond. Il est seul dans la grotte, l’alibi est juste : « toutes les mains ont la même taille », il crie « devant l’océan, devant l’immensité des choses ». Elle entend le cri qu’il lui adresse, le mot désir « n’est pas encore inventé », mais justement, ce sont ces mains à l’aura bleuâtre, qui abritent toute l’intuition du désir, du possible. L’homme magdalénien du récit de Duras se représente dans un temps qui n’est plus éphémère, un temps concis qui devait arriver jusqu’à nos jours. Cette simple trace sur la paroi change sa perception tout entière; Marguerite Duras nous parle depuis le seuil d’un monde, celui de l’époque moderne, qui sera bientôt englouti par la nouvelle ère numérique. Tandis que l’un, lui, l’homme magdalénien « doué d’identité », multiplie le destin en crachant une bouchée de pigment sur sa main, elle, Duras, se livre aussi à une technique d’impression négative et parcourt Paris dans un long et lent ‘travelling’ à l’aube d’une journée qui est l’aube d’un autre monde. Sous celui-là, « les forêts d’Europe », le monde comme image matrice, image source ; au coin de la rue pour elle, une matrice numérique, tout à fait paradoxale, qui aspire à contenir tout, y compris le film qu’elle réalise à ce moment-là. Dans l’impression négative est en prélude l’essence du cinéma, le film nous confronte à une mise en abîme enchâssée à la mise en abîme du nouveau medium numérique, mais en dehors de cela il nous offre, du fait de sa dialectique, un espoir dans l’image. Il nous montre que l’homme a été sédentaire par l’image avant de l’être par l’agriculture, et si, comme le dit Spengler, l’être humain en devenant sédentaire, devint lui-même plante, racine et culture, les premières images, les premiers mots, intègrent à jamais l’homme au monde, le nouent dans un pacte d’appartenance mutuelle et gardent en puissance le germe de toute l’histoire humaine. L’agriculture, elle, aura aussi après, comme l’image, quelque chose d’une trace, d’une écriture, d’un idéogramme capable de prononcer les secrets des mutations des saisons et des cycles. L’homme se dévoile ainsi, depuis ses origines, comme animal imaginaire et mimétique, loin encore de l’animal politique qui sera expulsé de la nature pour vivre en perpétuel exil, hors du temps naturel ; mais si l’homme est – ce que semble nous dire Duras – un animal imaginaire, il pourrait formuler dans la profusion d’images, une réponse.

Duras trace une longue parabole qui unit deux rives en apparence inatteignables : sa voix traverse trente mille ans d’histoire, elle se lève depuis l’univers d’images chtoniennes, – quand l’homme n’était qu’un avec son environnement -, jusqu’à ce présent frénétique où l’on peine à saisir une image du réel de la masse mouvante de représentations qui nous noie. Sa voix dresse un pont, sa totale vraisemblance réside dans l’acte poétique : tout est vrai car c’est le poète qui l’imagine, c’est Marguerite Duras qui loue son amour pour l’homme des cavernes magdaléniennes, et c’est lui, « doué d’identité », qui lui répond et lui correspond. Il est seul dans la grotte, l’alibi est juste : « toutes les mains ont la même taille », il crie « devant l’océan, devant l’immensité des choses ». Elle entend le cri qu’il lui adresse, le mot désir « n’est pas encore inventé », mais justement, ce sont ces mains à l’aura bleuâtre, qui abritent toute l’intuition du désir, du possible. L’homme magdalénien du récit de Duras se représente dans un temps qui n’est plus éphémère, un temps concis qui devait arriver jusqu’à nos jours. Cette simple trace sur la paroi change sa perception tout entière; Marguerite Duras nous parle depuis le seuil d’un monde, celui de l’époque moderne, qui sera bientôt englouti par la nouvelle ère numérique. Tandis que l’un, lui, l’homme magdalénien « doué d’identité », multiplie le destin en crachant une bouchée de pigment sur sa main, elle, Duras, se livre aussi à une technique d’impression négative et parcourt Paris dans un long et lent ‘travelling’ à l’aube d’une journée qui est l’aube d’un autre monde. Sous celui-là, « les forêts d’Europe », le monde comme image matrice, image source ; au coin de la rue pour elle, une matrice numérique, tout à fait paradoxale, qui aspire à contenir tout, y compris le film qu’elle réalise à ce moment-là. Dans l’impression négative est en prélude l’essence du cinéma, le film nous confronte à une mise en abîme enchâssée à la mise en abîme du nouveau medium numérique, mais en dehors de cela il nous offre, du fait de sa dialectique, un espoir dans l’image. Il nous montre que l’homme a été sédentaire par l’image avant de l’être par l’agriculture, et si, comme le dit Spengler, l’être humain en devenant sédentaire, devint lui-même plante, racine et culture, les premières images, les premiers mots, intègrent à jamais l’homme au monde, le nouent dans un pacte d’appartenance mutuelle et gardent en puissance le germe de toute l’histoire humaine. L’agriculture, elle, aura aussi après, comme l’image, quelque chose d’une trace, d’une écriture, d’un idéogramme capable de prononcer les secrets des mutations des saisons et des cycles. L’homme se dévoile ainsi, depuis ses origines, comme animal imaginaire et mimétique, loin encore de l’animal politique qui sera expulsé de la nature pour vivre en perpétuel exil, hors du temps naturel ; mais si l’homme est – ce que semble nous dire Duras – un animal imaginaire, il pourrait formuler dans la profusion d’images, une réponse.