Robert Kramer (1939-1999) est un cinéaste américain, ancien étudiant en histoire et en philosophie, militant de l’extrême-gauche dès les années 1960. Il s’intéresse au cinéma grâce à son militantisme politique et réalise ses premiers films en 1965. En 1967, avec d’autres cinéastes américains, il fonde le collectif Newsreel qui a pour objectif de produire et de distribuer différents types de films (d’information, d’éducation et de tactique) engagés dans les luttes d’émancipation qui se dessinent alors dans plusieurs pays. Il s’agissait pour ces cinéastes de tenter de « définir une autre réalité » :

Autrement dit, le média définit le monde. On nous dit ce que nous sommes. Et notre propre expérience nous apprend que ce n’est pas la seule description possible. C’est pourquoi ça s’est appelé le Newsreel : nous avions derrière la tête l’idée des Pathé News et de l’histoire des actualités, et nous allions projeter la réalité de notre expérience.1

Berlin 10/90 est une vidéo tournée par Robert Kramer à Berlin le 25 octobre 1990 entre 15h15 et 16h15. C’est une commande pour une série nommée Live, dirigée par Philippe Grandrieux et financée par La Sept. La proposition qui avait été faite à Robert Kramer – mais également aux treize autres cinéastes2 – étaient de réaliser un film avec une seule contrainte : celui-ci devait être tourné en vidéo et en un seul plan séquence d’une durée égale à celle d’une bande vidéo, aucun montage ou ajout de son n’était permis. Il écrit à propos de ce film :

La télévision française avait commandé un plan séquence d’une heure. Il pouvait avoir n’importe quel sujet, être tourné n’importe où dans le monde. J’étais un invité de la DAAD [Deutscher Akademischer Austauschdienst : service allemand d’échanges académiques] à Berlin, et il me semblait que la fin de la Guerre froide, l’effondrement de l’Union soviétique, la chute du Mur et la réunification de l’Allemagne devaient forcément fournir plus d’un sujet approprié à une telle approche. Et bien sûr, il y avait la guerre du Golfe, qui est inséparable de ce film.3

Il raconte dans un entretien son rapport aux commandes et la manière dont il a abordé le travail pour Berlin 10/90 :

Cette manière d’envisager les commandes a été extrêmement libératrice. Quelqu’un m’oriente dans une certaine direction. Je peux prendre cette direction et en faire quelque chose qui m’appartient. C’est aussi une manière possible d’envisager les films : en séparant ceux qui sont des commandes* de ceux qui naissent de rien. Il y a beaucoup de commandes, beaucoup de films qui viennent de ce que quelqu’un a dit : “Veux-tu faire un film sur ce sujet ?” Ce qui fait que pour moi la chronologie a tant d’importance. Je me demande si elle n’en a pas pour tout le monde. C’est la manière dont la grande histoire entre dans notre travail – qu’on en soit conscient ou non.

En fait, j’ai toujours attendu qu’on frappe à la porte. C’est comme ça que j’aime travailler : l’arrivée d’éléments surprenants, inattendus ou difficiles, la nécessité de s’y adapter et de trouver une manière non seulement de les surmonter, mais de les intégrer dans ce qui est en évolution. Dans un tournage*, le coup frappé à la porte de la commande est ce qu’il y a de plus intéressant, de plus stimulant. Très souvent, c’est une invitation à penser à neuf un nouveau domaine. C’est ce qui s’est passé avec Berlin 10/90. Ce n’est même pas nécessairement une contrainte, mais une obligation de se concentrer sur quelque chose. Le danger est que parfois, les choses se produisent, et on sait très vite qu’on a rien à faire là. Certaines personnes s’en sortent brillamment. Godard en est un grand exemple, et une grande inspiration pour la question de l’arrogance. L’arrogance est très souvent un trait de caractère très précieux. “Vous voulez que je fasse ça ? Très bien, mais je le ferai de cette manière.” L’important est d’être sûr que les commanditaires* ont tout de suite compris.4

La rencontre de Robert Kramer avec le cinéma – non pas en tant que spectacle mais en tant que pratique – était « une manière de [se] faire une idée de ce qui se passait en réalité. C’est une des qualités vraiment rares du cinéma. En gros, tout le monde croit que le cinéma est fait pour raconter » alors qu’il permet de « saisir ce qui se passe réellement »5. Le cinéma devient alors l’outil dialectique qui lui permet de joindre ce qui se passe réellement, objectivement, avec sa propre histoire subjective.

La trajectoire singulière de Robert Kramer manifeste une fidélité militante aux perspectives révolutionnaires, à l’objectif d’une société sans classes, débarrassée des exploitations et des oppressions qu’elles soient capitalistes, patriarcales ou racistes. Les entretiens et les écrits de Kramer témoignent de la constance de ses questionnements et de ses auto-critiques. Ses films en sont les produits. Ceux-ci sont toujours analysés et critiqués par le cinéaste afin de dépasser les limites et contradictions qu’ils mettent au jour.6

De quelle manière Robert Kramer lie-t-il la question des luttes sociales et politiques et sa pratique du cinéma ? En quoi peut-on – ou ne peut-on pas – qualifier sa pratique de « cinéma d’émancipation » ?

C’est en analysant le dispositif cinématographique de Berlin 10/90 (I) que l’on pourra mettre au jour les objectifs, les tentatives ou les intentions de Robert Kramer (II) afin d’en dégager les usages possibles dans la situation actuelle (III).

-

Dispositif : mémoire et histoire

Le film est tourné dans un unique lieu : la salle de bain du cinéaste, pièce qui lui rappelle un centre de torture de la Gestapo7. La caméra parcourt lentement l’espace depuis la baignoire jusqu’au sol près de l’entrée sur lequel est posée une télévision. Entre les deux il n’y a qu’une chaise sur laquelle Kramer viendra s’installer face caméra de temps à autre pendant la séquence.

La télévision diffuse un montage des précédents essais effectués par le cinéaste de tournage d’un plan séquence. Elle est pour lui un support à partir duquel il met ses idées en mouvement. Il commente les images qu’il a enregistrées. Il les analyse, les relie à sa pratique, les associe à sa propre histoire, les confronte au passé. Il n’y a pas de début, ni de fin : le film « commence par le milieu », il « [reprend] la ligne interrompue, [ajoute] un segment à la ligne brisée »8.

Pendant une heure Robert Kramer se prête à un double exercice qu’il avoue difficile : filmer et parler. Filmer sa pratique (ce qu’il a déjà filmé) et en parler ; se filmer en train de parler ; parler de ce qu’il est en train de filmer. Il va et vient devant et derrière la caméra. Il cadre la télévision puis cadre la chaise sur laquelle il vient s’asseoir.

Il commence par parler d’Ezra Pound et de sa « terrible, criminelle erreur » lorsque celui-ci vint en Italie soutenir Mussolini pendant qu’il cherchait « la nouvelle Renaissance qui lui manquait en Amérique […] dans une sorte de terrible malentendu sur la différence entre art et politique », ou pour le dire avec Walter Benjamin, dans cette « esthétisation de la politique »9 propre au fascisme. C’est à cela que le cinéaste pense en étant à Berlin ce « carrefour de tout ce que nous avons vécu pendant ce siècle ».

On voit sur l’écran de la télévision les images de Russes vendant des vêtements et des décorations militaires pour survivre, puis des monuments historiques, des impacts de balles sur les murs…

Kramer est allé filmer les « traces » de l’histoire, les traces objectives. « Impacts de balles. […] Impacts dans mon corps » dit-il. C’est à partir de l’enregistrement et de la diffusion de ces traces, d’images tournées pendant un voyage à Buchenwald ou pendant une conversation avec trois militants que Kramer s’exprime. Il évoque par associations d’idées l’exil d’écrivains allemands pendant le nazisme, son enfance, le sens de son arrivée à Berlin, ce que cette ville représente dans sa vie, son père, l’incendie du Reichstag, son appartement, sa compagne Erika, le plan-séquence qu’il tourne, les problèmes qu’il rencontre ainsi que la chute du mur de Berlin, la chute des régimes dit socialistes est-européens à l’égard desquels il manifeste une critique timide. Timide, car cette chute s’accompagne de la proclamation triomphante du capitalisme – de la « fin de l’histoire » (comme le proclame l’économiste Francis Fukuyama dans un article éponyme publié en 1989 dans la revue The National Interest) – et simultanément d’une recomposition des forces révolutionnaires et anticapitalistes dans cette nouvelle période. Kramer, dans l’urgence de cette situation, fait preuve de lucidité : « cet endroit va être violent ».

Robert Kramer travaille pendant ce plan-séquence – ce « plan-séance » écrira Jean-Louis Comolli10 – au rassemblement des expériences théoriques et pratiques, individuelles et collectives, parsemées dans sa vie. Sans doute afin de planter des repères spatiaux et temporels pour se guider – et nous guider – dans ce « désastre obscur ».

Il y a dans Berlin 10/90 une articulation entre mémoire et histoire. Comme le souligne Enzo Traverso, « puisant à l’expérience vécue, la mémoire est éminemment subjective », elle « est une construction, elle est toujours filtrée par des connaissances postérieurement acquises, par la réflexion qui suit l’événement, par d’autres expériences qui se superposent à la première et en modifient le souvenir »11. L’histoire quant à elle « est une mise en récit, une écriture du passé […] qui essaie de répondre à des questions suscitées par la mémoire »12.

Dans un article, Gérard Leblanc qualifiait Berlin 10/90 de « cinéma du subjectif »13 dont l’un des traits caractéristiques est de refuser les médiations que permet la construction d’un personnage et de partir de sa subjectivité. Robert Kramer se méfiait du fait d’épouser totalement sa subjectivité – ce qu’il appelait « le syndrome Jonas Mekas »14. Il lit un extrait du Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein pour signaler sa méfiance à l’égard du sujet pris isolément :

Voici quelque chose qu’a écrit Wittgenstein : « Si j’écrivais un livre intitulé Le Monde tel que je l’ai trouvé, je devrai y inclure un rapport sur mon corps, dire quelles parties sont soumises à ma volonté et lesquelles ne le sont pas, comme méthode pour isoler le sujet, ou pour montrer qu’en un sens il n’y a pas de sujet, car lui seul ne pourrait être mentionné ».

Pour éviter cet écueil, il va user de la dialectique entre l’objectivité et la subjectivité, dont on peut soutenir qu’elle est héritée de ces lectures marxistes (Marx, Brecht et Marcuse sont mentionnés dans le film). Comme le démontre Pierre Macherey dans son étude des Thèses sur Feuerbach15, l’apport décisif de Marx au matérialisme fut l’introduction dans l’analyse matérialiste de la dialectique hégélienne. En prenant position contre le matérialisme de Feuerbach – matérialisme mutilé, vulgaire, concentré uniquement sur l’objet – Marx opère un retour à l’hégélianisme qui révélait déjà « les apories liées à la scission des deux points de vue de l’objet et du sujet »16.

Formulé autrement : Marx insiste pour que toute analyse matérialiste de la réalité objective prenne en compte le sujet même qui produit cette analyse, dans tous ses aspects sociaux et humains. La méthode dialectique « fournit […] un guide, un cadre général, une orientation pour la raison dans la connaissance de chaque réalité »17. Réalité dont Mao Tsé-toung rappelait qu’elle « est processus [qui] se ramène, en dernier ressort, à un système de contradiction »18 à l’intérieur duquel doivent être distinguées la contradiction principale des contradictions secondaires, l’aspect principal des aspects secondaires de chaque contradiction ainsi que le type de contradictions, antagonistes ou non antagonistes.

C’est par cette méthode, sa formulation et son exposition dans le film, que Robert Kramer va tenter de transmettre au spectateur une méthode d’interprétation du monde ainsi qu’une méthode de production cinématographique.

-

Objectifs : transmission d’une méthode d’interprétation et de production

Ce n’est qu’à la fin du film que le cinéaste énonce (ou esquisse) sa méthode de travail, celle qu’il trouve « juste », « confortable », qui « consiste à filmer, enregistrer des fragments par associations hasardeuses ou non ». C’est dans les tensions qui naissent entre ces fragments que Kramer produit un discours et un film.

L’une de ces dernières paroles est : « Assister à sa propre évolution dans la vie et que ça puisse être utile, vraiment à qui que ce soit ». Il y a dans Berlin 10/90 une double exposition : d’une part, des souvenirs de Kramer mêlés aux événements et processus historiques et, d’autre part, d’une partie des processus psychiques et historiques, subjectifs et objectifs, qui lui permettent de produire ce plan-séquence. Ceci afin d’inviter le spectateur « non à se projeter dans son histoire [celle de Kramer], mais à chercher dans sa vie une expérience du même ordre et d’une intensité comparable »19.

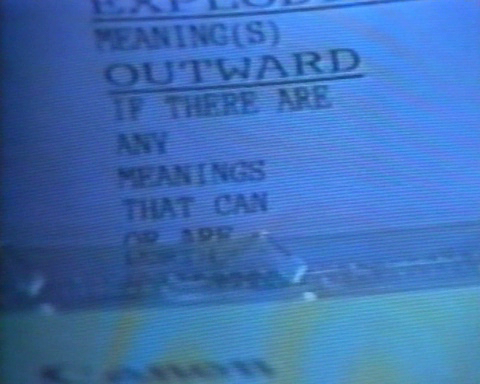

Robert Kramer se filme au travail. Ses hésitations, ses lacunes, ses reprises, ses interruptions sont autant de signes d’un discours qui s’élabore en direct. Ils sont les traces des associations qu’élaborent Kramer ainsi que de leur formulation verbale. Ça ne coule pas, ça résiste. Les images résistent au langage, la pensée résiste à la parole, les mouvements de caméras, les recadrages quelquefois approximatifs résistent à la parole. Kramer fait exploser les significations possibles de son film. Sur l’écran de télévision, le spectateur peut lire des notes éparses prises par Kramer qui témoignent d’une volonté de « mener » et d’ « inviter » un autre œil à expérimenter le travail cinématographique.

[Problème du plan-séquence / est que / compression / et juxtaposition / sont / 2 moyens / d’ /exploser / les significations / vers l’extérieur / s’il y a / des / significations / qui peuvent / ou / méritent / d’être exposées / idée d’ / inviter / mener / un autre / œil / intérieur / pour expérimenter / cette compression / juxtaposition / montage (…)]

Ces notes témoignent à leurs manières de l’attachement de Robert Kramer à l’unité dialectique de l’interprétation et de la production, de la théorie et de la pratique. Dans sa onzième thèse sur Feuerbach, Marx affirmait que « les philosophes ont seulement interprété le monde de diverses manières, ce qui compte, c’est de le transformer »20. Daniel Bensaïd précisera que « transformer le monde, ce n’est plus seulement, mais c’est encore l’interpréter »21.

Le cinéma est, pour Kramer, l’outil de production d’une interprétation du monde. Le cinéaste Jean-Marie Straub rappelle régulièrement au cours d’entretiens qu’un plan de cinéma se dit en allemand Einstellung : « [c]’est un point de vue sur le monde, ça se dit des opinions morale et politique. Il faut savoir comment on se einstell par rapport à ce qu’on filme et ce qu’on va montrer aux gens. Sinon on est des artistes irresponsables »22.

Dans la production cinématographique dominante – qu’elle soit fictionnelle ou documentaire – le fait qu’un plan de cinéma soit un point de vue est soigneusement camouflé ou refoulé par le rythme du montage, l’intrigue et/ou l’apparente et prétendue omniscience de la voix-off. Robert Kramer déjoue ces règles. Le spectateur perçoit progressivement que la voix-off au début du film est enregistrée directement pendant le tournage et que la personne qui parle est celle qui exerce les mouvements de caméra. La subjectivité du plan de cinéma est mise au jour.

Dans son texte « L’auteur comme producteur », Walter Benjamin énonçait les tâches des intellectuels, écrivains, artistes qui se rangeaient du côté du prolétariat dans la lutte des classes :

Un auteur qui n’apprend rien aux écrivains n’apprend rien à personne. Est donc déterminant le caractère paradigmatique de la production qui, premièrement, est capable d’initier d’autres producteurs à la production et, deuxièmement, de mettre à leur disposition un appareil amélioré. Et cet appareil sera d’autant meilleur qu’il conduira un plus grand nombre de consommateur à la production, bref qu’il sera en état de transformer lecteurs ou spectateurs en co-acteurs. Nous possédons déjà un modèle de cette sorte, mais dont je ne peux parler qu’allusivement. C’est le théâtre épique de Brecht.23

Benjamin cite le concept de Brecht de changement de fonction [Umfunktionierung] qui peut s’énoncer ainsi : « ne pas approvisionner l’appareil de production sans le transformer simultanément, selon les normes du possible, dans le sens du socialisme »24. Il découle de cette exigence l’élaboration de techniques dramaturgiques qui viennent rompre avec l’esthétique dominante d’essence aristotélicienne25. Ces techniques doivent, dans un premier temps, interrompre l’identification des spectateurs aux personnages, la croyance consentie par les spectateurs que ce qui se produit sur scène est réelle afin de rompre avec la représentation dominante qui naturalise des processus sociaux complexes et dont l’issue est toujours incertaine, toujours ouverte à d’éventuelles bifurcations.

Dans un deuxième temps, ces techniques doivent être en mesure d’inviter et d’initier les spectateurs à la production de représentations. Les techniques théâtrales brechtiennes reposent sur le dévoilement des outils de production théâtrale : projecteurs, mécanismes, citation des textes par les comédiens, etc. Les outils de production ne sont pas dissimulés, camouflés par la scénographie ou par le jeu des acteurs.

Dans le cas de Berlin 10/90, Robert Kramer dévoile progressivement les processus de production de son film. La date et l’heure de tournage sont indiquées dès le générique d’ouverture. On voit Kramer passer derrière la caméra pour effectuer des mouvements d’appareil dont les saccades ou les recadrages approximatifs ne camouflent pas le fait que ces mouvements sont le produit d’une action humaine. A contrario de Brecht, Kramer ne cite pas un texte qu’il aurait écrit préalablement au tournage, il le produit pendant le tournage. Les hésitations, les interruptions, les corrections constituent les traces ce travail. La révélation de l’armature artistique invite le spectateur à cheminer à l’intérieur de l’œuvre et à (re)composer grâce aux différents éléments visuels et sonores la méthode de travail du cinéaste.

Dans la « Postface à la deuxième édition allemande » du Capital, Marx cite un article sur la méthode employée dans son travail qui avait été rédigé lors de la parution de la première édition. Il le commente :

En décrivant ce qu’il appelle ma méthode réelle avec tant de justesse et, pour autant qu’entre en ligne de compte l’application que j’en ai faite personnellement, avec tant de bienveillance, qu’est-ce donc que l’auteur a décrit, si ce n’est la méthode dialectique ? Certes le mode d’exposition doit se distinguer formellement du mode d’investigation. À l’investigation de faire sienne la matière dans le détail, d’en analyser les diverses formes de développement et de découvrir leur lien intime. C’est seulement lorsque cette tâche est accomplie que le mouvement réel peut être exposé en conséquence. Si l’on y réussit et que la vie de la matière traitée se réfléchit alors idéellement, il peut sembler que l’on ait affaire à une construction a priori.26

Marx démontre que son écriture du Capital permet au lecteur attentif de saisir la méthode dialectique employée dans son élaboration. Le dispositif cinématographique de Robert Kramer permet au spectateur attentif de saisir sa méthode de production de Berlin 10/90. Cela ne signifie pas pour autant que le lecteur ou le spectateur puisse s’emparer de l’intégralité des processus de production d’un film, ni que l’auteur/producteur puisse la transmettre et l’incorporer dans son dispositif. « La structure d’un savoir n’est jamais transparente, mais opaque, divisée, incomplète, matérielle »27 car il est le produit du travail d’un sujet déterminé dans une situation déterminée, d’un rapport dialectique entre le sujet et l’objet, entre la mémoire et l’histoire telles qu’elles s’élaborent mutuellement et de manière contradictoire dans une situation précise.

-

Usages : « analyse concrète de la situation concrète » (Lénine)

Le travail de Marx était une lutte contre la mystification par Hegel de la dialectique. Le travail d’un cinéaste comme Robert Kramer est une lutte contre la mystification du cinéma par la dissimulation du travail nécessaire à la production d’un film et dont le making-of qui accompagne la promotion d’un film « bien plus que de désamorcer la croyance, le dévoilement des coulisses de l’illusion permet une attitude qui fétichise l’illusion »28.

Une des exigences qui s’imposent aux artistes selon Benjamin est celle « de méditer, de réfléchir à sa position dans le procès de production »29. Sa lucidité lui permit d’affirmer que

la prolétarisation de l’intellectuel ne crée presque jamais un prolétaire. Pourquoi ? Parce que la classe bourgeoise lui a donné en partage, sous la forme de la culture, un moyen de production qui le rend solidaire de la première et qui plus encore la rend, elle, solidaire de lui. Il est donc parfaitement justifié que, dans un autre contexte, Aragon ait déclaré : « L’intellectuel révolutionnaire apparaît d’abord comme un traître à sa classe d’origine. » Cette trahison, chez l’écrivain, réside dans un comportement qui transforme le fournisseur de l’appareil de production en ingénieur, un ingénieur concevant comme sa tâche d’adapter ledit appareil aux buts de la révolution prolétarienne.30

Par conséquent, un artiste révolutionnaire doit trahir sa classe en démystifiant la production artistique et en s’interrogeant concrètement sur les possibilités de partager au plus grand nombre un savoir-faire artistique, technique. Selon Heiner Müller : « Le talent lui-même est un privilège, il faut payer pour les privilèges : contribuer à sa propre expropriation est l’un des critères du talent »31. À la charge des auteurs d’organiser cinématographiquement cette expropriation, de travailler à la profanation du cinéma tel qu’il se présente. C’est-à-dire restituer la pratique cinématographique à l’usage de toutes et tous. Se réapproprier l’usage d’un outil c’est aussi en inventer un nouveau ; ce qui « n’est […] jamais possible qu’en désactivant un usage ancien, en le rendant inefficace »32.

Quels sont les usages possibles pour des spectateurs désirant faire des films ? Tout d’abord il faut analyser la situation politique et sociale, la situation des médias, du cinéma ainsi que des tendances divergentes qui s’y expriment. Robert Kramer en parlant du moment où il réalisait Berlin 10/90 faisait le constat suivant :

J’avais la forte conviction que nous en avions fini avec cette question de l’information : ce n’est pas que nous n’ayons pas d’information, c’est qu’il y en a trop. La question est d’organiser l’information, d’en faire un ensemble utilisable, actif, pour que ça fasse malgré tout une différence de savoir ces choses ou non.33

La critique de l’information véhiculée par le dispositif médiatique dominant était à l’époque portée, entre autres, par Serge Daney qui pointait l’impossibilité pour la télévision d’offrir un contrechamp, réduisant ainsi l’information à la simple communication de l’image d’un journaliste sur les lieux de l’événement34. Ce qui nous informe que le dispositif télévisuel fonctionne. La saturation des écrans offre un « trop de réalité », une nouvelle forme de « censure par excès »35.

Simultanément à ce phénomène se sont développés des outils de production audiovisuelle réduisant considérablement les coûts de production. Comme l’écrit Gérard Leblanc : « Si la chaîne numérique (caméras semi-professionnelles, logiciels de montage du type Final Cut) ne libère pas automatiquement l’expression subjective au cinéma, disons qu’elle la favorise »36. Si la vidéo est présentée comme étant un objet de loisir réservé aux amateurs, des cinéastes en ont rapidement fait usage pour produire des œuvres militantes et/ou expérimentales (Jean-Luc Godard et Carole Roussopoulos seront les premiers à acquérir la Sony Portapak)37. L’utilisation qui en est faite par Rober Kramer dans le cadre de cette commande confirme la facilité d’utilisation de la vidéo (filmer à moindres frais et diffuser le résultat immédiatement sur une télévision) ainsi que ses potentialités (pouvoir filmer en continu pendant près d’une heure)

La pratique de Robert Kramer dans Berlin 10/90 rappelle celle de Jean-Luc Godard lorsque, ne pouvant partir au Vietnam pour tourner un documentaire, il expose ses interrogations sur le travail de cinéaste et sur son rôle par rapport à ce conflit dans Camera-Eye (fragment de Loin du Vietnam)38. Ou Harun Farocki dans Feux Inextinguibles expliquant aux spectateurs son refus de leur montrer une image d’un Vietnamien brûlé au napalm avant de représenter le procès de production de cette arme. Ou aujourd’hui Avi Mograbi filmant sa lutte pour réaliser des films impossibles sur l’oppression des Palestiniens par l’État d’Israël.

Tous ont en commun ce refus manifeste de nous présenter des images comme étant une représentation objective pure de la réalité, qu’ils les aient filmés eux-mêmes ou non. Quand celles-ci sont le produit des médias dominants ou des armées impérialistes, ils veillent à les accompagner d’autres images, de commentaires qui révèlent l’aspect fragmentaire de ce qu’elles prétendent présenter objectivement dans leur intégralité ; ou qui révèlent l’usage dominant et la fonction sociale de ces images. « L’expérience historique se fait par l’image, et les images sont elles-mêmes chargées d’histoire »39.

Toutefois, comme l’écrivait Raymond Williams :

La démystification par la critique doit donc se poursuivre, mais toujours en lien avec la pratique : une pratique régulière, qui ferait partie d’un cursus éducationnel normal, au sein de ce procès de transformation du travail ; c’est-à-dire une pratique de la production d’« images » différentes d’un « même événement », une pratique liée aux processus élémentaires d’édition et de création de séquences et, conséquemment, une pratique menant à la création autonome.40

La critique isolée de la production concrète de films produit des sentiments d’indignation (légitime) et d’impuissance : « Les médias nous donnent toujours le fait, ce qui a été, sans sa possibilité, sans sa puissance, ils nous donnent donc un fait par rapport auquel on est impuissant. Les médias aiment le citoyen indigné, mais impuissant. C’est même le but du journal télévisé »41. Cette critique requiert sa suture à une politique d’affirmation des capacités d’imagination et de création de ceux, inhibés, qui en éprouvent le désir.

Parier sur les capacités des spectateurs à saisir une méthode, les initier à la production de films afin de comprendre leur réalité, de cerner un tant soit peu le réel qui ne cesse de se dérober, tels sont les impératifs qui devraient guider tout cinéaste révolutionnaire pour qui la mise à bas des pouvoirs installés ne se fera sans les forces créatrices et imaginatives des opprimés.

Bibliographie

Agamben, Giorgio, « Le cinéma de Guy Debord », Image et mémoire, s. l., Hoëbeke, 1998, pp. 65-76.

Agamben, Giorgio, Profanations, trad. M Rueff, Paris, Payot & Rivages, coll. Rivages poche / Petite bibliothèque, 2006.

Althusser, Louis, Balibar, Étienne, Establet, Roger, Macherey, Pierre, Rancière, Jacques, Lire Le Capital (1965), Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 1996

Badiou, Alain, Théorie de la contradiction, Paris, Librairie François Maspero, coll. Yenan « synthèses », 1976.

Benjamin, Walter, Essais sur Brecht, trad. P. Ivernel, Paris, La Fabrique, 2003.

Bensaïd, Daniel, La Discordance des temps. Essai sur les crises, les classes, l’histoire, Paris, Les Éditions de la Passion, 1995.

Bergala, Alain, « La méthode », Cahiers du cinéma, n° 364, octobre 1984, pp. 6-7.

Brecht, Bertolt, Sur le cinéma, trad. J-L Lebrave et J-P Lefebvre, Paris, L’Arche, 1970.

Comolli, Jean-Louis, Voir et Pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire, Lagrasse, Verdier, 2004.

Costanzo Alexandre et Costanzo Daniel, « La puissance de la déliaison. Sur le cinéma de Robert Kramer », Vertigo, n° 32, 2007, pp. 48-54.

Daney, Serge, « La guerre, le visuel, l’image », Trafic. Qu’est-ce que le cinéma ?, n°50, été 2004, pp. 439-444.

Deleuze, Gilles, Parnet, Claire, Dialogues, Paris, Flammarion, 1977.

Eisenschitz, Bernard (dir.), Points de départ. Entretien avec Robert Kramer, Paris, Instituts de l’image, 2001.

Faroult, David, « L’incroyable spectateur », MédiaMorphoses, n°18, 2006.

Leblanc, Gérard, Presque une conception du monde, s. l., Créaphis, 2007.

Macherey, Pierre, Marx 1845, Les « thèses » sur Feuerbach, Paris, Amsterdam, 2008.

Müller, Heiner, « L’effroi, la première apparition du nouveau », Erreurs choisies. Textes et entretiens, Paris, L’Arche, 1988.

Traverso, Enzo, Le Passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, Paris, La Fabrique, 2005.

Williams, Raymond, Culture & Matérialisme (1980), trad. N. Calvé et E. Dobenesque, Paris, Les Prairies ordinaires/Lux Éditeur, coll. « Penser/Croiser », 2009.

Texte révisé d’une communication au séminaire du Groupe de Recherche en Histoire et Esthétique du Cinéma Documentaire (GRHED) le 9 janvier 2012.

1 « Le Newsreel et Ice », dans Bernard Eisenschitz (dir.), Points de départ. Entretien avec Robert Kramer, Paris, Instituts de l’image, 2001, p. 29.

2 Parmi lesquels Robert Franck, Steve Dwoskin, Ken Kobland, Thierry Kuntzel, Daniele Incalcaterra, Nick Waplington, Chritian Argentino, Dominique Dubosc, William Karel, Uri Korenhendler, Lasse Naukkarinen et Gary Hill.

3 Robert Kramer, Project Cover Form, Rockefeller Fellowship 2000, repris dans Bernard Eisenschitz (dir.), op. cit., p. 146.

4 Propos de Robert Kramer dans Bernard Eisenschitz (dir.), op. cit., p. 52.

5 Ibid., p. 43.

6 Concernant son rapport à la Révolution : « Nous avons pris une autre idée avec laquelle je me débattais depuis pas mal de temps, à savoir : comment pouvions-nous parler autrement de notre projet politique de révolution ? Au milieu des années quatre-vingts, ce n’est au programme de personne. Le vocabulaire ne passe plus très bien. L’idée d’une autre façon de vivre, cette image est toujours là où elle était vécue. Je commençais à me demander (et il y a là beaucoup d’influence d’Erika, avec sa guérison holistique) si l’idée de sang et de guérison n’est pas une autre manière de parler des buts de la révolution. Il n’est pas possible de parler d’un corps sain sans parler d’un contexte social sain entourant ce corps. De là toute l’idée de parler de l’organisme social comme sain ou malsain. » Propos de Robert Kramer dans Bernard Eisenschitz (dir.), op. cit., p. 75.

7 « J’étais fasciné par mon énorme salle de bains. De ma vie, je n’en avais pas vu d’aussi grande. J’étais fasciné par les réverbérations avec le centre de torture de la Gestapo, au sous-sol de Topographie des Terrors, qui faisait à peu près la taille de ma salle de bain ». Propos de Robert Kramer dans Bernard Eisenschitz (dir.), op. cit., p. 103.

8 Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1977, pp. 50-51.

9 Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique (première version, 1935) », Œuvres III, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », p. 113.

10 « La mémoire de l’acteur-personnage est bien celle du « sujet-Kramer » confronté à une situation d’auto-analyse : plan-séance. » Jean-Louis Comolli, « L’anti-spectateur. Sur quatre films mutants », Voir et pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction et documentaire, Lagrasse, Éditions Verdier, 2004, p. 612.

11 Enzo Traverso, Le Passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, Paris, La Fabrique, 2005, p. 19.

12 Ibid., p. 18.

13 Cf. Gérard Leblanc, « Un cinéma du subjectif », Presque une conception du monde, Créaphis, 2007, pp. 341-367.

14 « J’ai toujours eu peur de ce qu’on peut appeler le syndrome Jonas Mekas. J’y ai beaucoup pensé en voyant son film [Birth of a Nation (1997)] à Locarno. C’était vraiment un plaisir, et le plaisir tenait à ceci : le syndrome Jonas Mekas veut dire : “J’épouse totalement ma subjectivité.” Il y a toujours eu des interdits contre le fait d’épouser totalement la subjectivité. Elles ont pris différentes formes : un certain type de politiquement correct, une certaine idée de la responsabilité sociale, le principe de la communicabilité, l’idée de parler à quelqu’un et pas seulement à soi-même. Mais sous toutes ces formes, elles avaient à voir avec la relation très complexe entre se cacher et ne pas se cacher, entre sincérité et artifice, entre charlatanisme et chamanisme. » Propos de Robert Kramer dans Eisenschitz, Bernard (dir.), op. cit., p. 101-102.

15 Pierre Macherey, Marx 1845. Les « thèses » sur Feuerbach, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, 237 p.

16 Ibid., p. 45.

17 Henri Lefebvre, Le Marxisme, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1948, p. 31.

18 Alain Badiou, Théorie de la contradiction, Paris, Librairie François Maspero, coll. Yenan « synthèses », 1976, p. 48.

19 Gérard Leblanc, op. cit., p. 357.

20 Karl Marx, « Ad Feuerbach », in Macherey, Pierre, op. cit., p. 15.

21 Daniel Bensaïd, La Discordance des temps. Essai sur les crises, les classes, l’histoire, Paris, Les Éditions de la Passion, 1995, p. 218.

22 Rencontres avec Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Paris, Les Éditions Beaux-arts de Paris, 2008, p. 93.

23 Walter Benjamin, « L’auteur comme producteur (Allocution à l’Institut pour l’étude du fascisme, à Paris, le 27 avril 1934), op. cit., p. 138.

24 Ibid., p. 132.

25 On peut répertorier plusieurs procédés : le Verfremdungseffekt (ou étrangéisation), la citation du texte par les acteurs, les interruptions, présenter des situations et non des intrigues, des adresses aux spectateurs, le dévoilement des outils scénographiques (projecteurs, divers mécanismes, etc.).

26 Karl Marx, « Postface à la deuxième édition allemande », Le Capital. Critique de l’économie politique. Livre I, publié sous la responsabilité de J.-P. Lefebvre, Paris, Presses Universitaires de France/ Quadrige, 1993, p. 17.

27 Pierre Macherey, « À propos du processus d’exposition du “Capital” (Le travail des concepts) », in Louis Althusser, Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey, Jacques Rancière, Lire Le Capital (1965), Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 1996, p. 244.

28 David Faroult, « L’incroyable spectateur », MédiaMorphoses, n°18, 2006, pp. 35-36.

29 Walter Benjamin, « L’auteur comme producteur (Allocution à l’Institut pour l’étude du fascisme, à Paris, le 27 avril 1934), op. cit., p. 141-142.

30 Ibid., p. 143.

31 Heiner Müller, « L’effroi, la première apparition du nouveau », Erreurs choisies. Textes et entretiens, Paris, Éditions L’Arche, 1988, p. 18.

32 Giorgio Agamben, « Éloge de la profanation », Profanations, trad. M Rueff, Paris, Payot & Rivages, coll. « Rivages poche / Petite bibliothèque », 2006, p. 113.

33 Propos de Robert Kramer dans Bernard Eisenschitz (dir.), op. cit., p. 89.

34 Cf. Serge Daney, « La guerre, le visuel, l’image », Trafic. Qu’est-ce que le cinéma ?, n°50, été 2004, pp. 439-444.

35 « […] le trop de réalité tend à se confondre avec une censure par excès. » Annie Le Brun, Du Trop de réalité, Paris, Stock, 2000, p. 224.

36 Gérard Leblanc, op. cit., p. 352.

37 Voir l’excellent ouvrage collectif dirigé par Valérie Vignaux et Benoît Turquety, L’Amateur en cinéma. Un autre paradigme. Histoire, esthétique, marges et institutions, Paris, AFRHC, 2016.

38 Voir David Faroult, Godard. Inventions d’un cinéma politique, Paris, Les Prairies ordinaires, 2018, pp. 111-118.

39 Giorgio Agamben, « Le cinéma de Guy Debord », Image et mémoire, s. l., Éditions Hoëbeke, 1998, p. 67.

40 Raymond Williams, « Les moyens de communication sont des moyens de production (1978) », Culture & Matérialisme, trad. N. Calvé et E. Dobenesque, Paris, Les Prairies ordinaires, coll. « Penser/Croiser », 2009, p. 245.

41 Giorgio Agamben, « Le cinéma de Guy Debord », op. cit., pp. 70-71.