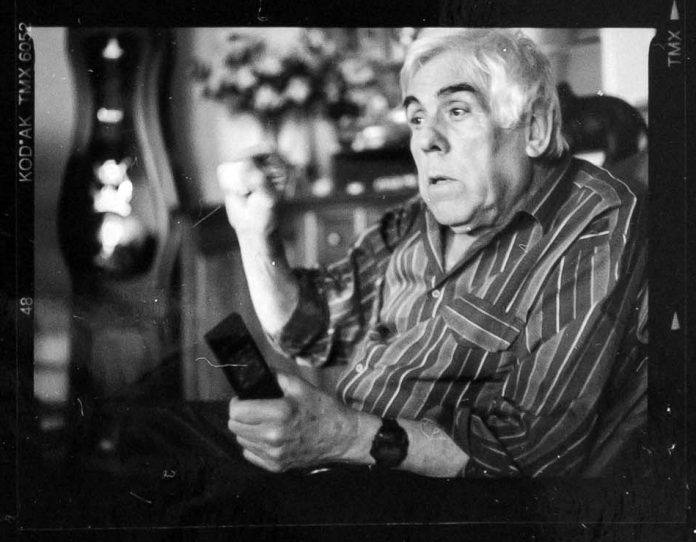

Ci-dessus Raoul Coutard photographié par Philippe Petitjean (c)

Ci-dessus Raoul Coutard photographié par Philippe Petitjean (c)

« C’est ce que mon ami Raoul Coutard, le plus brillant des opérateurs français, appelait la loi de l’emmerdement maximum : chaque fois que j’étais prêt à tirer, un événement imprévu m’en a empêché » (in Le Petit soldat)

Il y a tout juste quarante ans, dans les bureaux du producteur Georges de Beauregard eut lieu la rencontre fortuite entre un reporter photographe du service de presse et de l’information de l’armée française (SPI) revenu de la guerre d’Indochine et un jeune critique des Cahiers du cinéma qui préparait son premier long métrage. Comme souvent chez Godard, il n’y a pas de hasard, juste des signes qu’il faut savoir lire. Raoul Coutard et Jean-Luc Godard avaient quelque chose à faire avec le cinéma. Et rien de plus normal que ce soit un ancien correspondant de guerre qui s’invite sur le tournage d’un film pensé comme un reportage. C’est ce que raconte d’emblée Raoul Coutard à l’entrée de cette conversation. Il était à la bonne place pour tourner À bout de souffle : caméra à l’épaule, pas de son direct, en lumière naturelle, aller vite pour capter quelque chose de la vie, de l’air du temps de ces années 60 qui défilaient sous ses yeux. Opérateur autodidacte, risque-tout aventureux et bricoleur, Coutard va devenir par la suite, le complice idéal de ce foisonnant terrain d’expérimentation que sera la Nouvelle vague française.

Je le rencontre une première (brève) fois dans un café au pied de la Tour Montparnasse, le 11 mai 1999. Celui qui tourna une quinzaine de films avec Jean-Luc Godard, puis qui traversa le cinéma des années 60 à aujourd’hui aux côtés de Truffaut, Demy, Costa Gavras, Schoendoerffer, Oshima, Garrel est resté un homme simple, accessible, humble et au franc-parler. Il prend plaisir à raconter, à partager sans vergogne et avec malice, ses histoires de cinéma.

Comment parliez-vous de la lumière avec Godard qui n’écrit pas de scénario au sens classique du terme ?

Ça dépend sur quels films. Quand, par exemple, on a fait À bout de souffle, le problème de la lumière était réglé par la définition même du tournage : c’était un reportage !

C’est ce qu’il vous a dit au départ ?

C’est ça. On fait un reportage. Comme si on était aux actualités et qu’on allait filmer un truc qu’on ne chope que là. On n’est pas surpris, ça va se passer devant son nez. C’était donc les conditions d’un reportage, caméra à l’épaule et pas de lumières.

Pas de lumières ? Un petit peu quand même pour les intérieurs ?

Non, non. Même pas pour les intérieurs. On a juste changé une ampoule qu’il y avait dans la salle de bain de l’Hôtel de Suède, on a mis une photo-flood à la place. Et le seul endroit qui a été éclairé était le New York Herald Tribune. Parce que là c’était trop noir pour pouvoir tourner. Et tout le reste s’est fait sans lumières. Avec la lumière existante.

Aviez-vous été choisi parce que vous veniez du reportage ?

Non, pas du tout. J’ai été choisi par le producteur (Georges De Beauregard, ndlr) parce que j’avais déjà fait trois films avec lui et comme les producteurs sont des gens superstitieux et qu’ils aiment bien avoir des gens qu’ils connaissent, c’est comme ça que ça s’est passé.

Comment réagissiez-vous aux faux raccords d’À bout de souffle ?

Quand on regarde À bout de souffle, il n’y a pas tellement de faux raccords en réalité. Finalement, avec ce film, il a fait la démonstration qu’on ne pouvait pas tellement se brouiller avec la grammaire parce qu’il y a des trucs qu’il a refait dans À bout de souffle parce que ça ne marchait pas.

C’est-à-dire ?

Par exemple, je me souviens d’une scène qui se passait aux Champs-Élysées. Il y avait un immeuble où Jean-Paul sortait et voyait passer la mère machin (sans doute Jean Seberg, ndlr). Alors on avait mis la caméra là, il sort, on le voit de dos et puis on la voit passer. Donc elle fait gauche-droite. Et puis Jean-Luc dit : « On va passer de l’autre côté… »

Donc il casse l’axe des 180°…

Et puis elle fait droite-gauche.

Mais en changeant de taille de plan ?

Non, non. Et là ça ne marche pas parce que c’était les raccords de mouvements et on a l’impression d’un seul coup qu’au lieu de descendre, elle monte les Champs-Élysées. Sur le moment, quand on lui a parlé de ça, il n’a rien voulu entendre et quand il a vu les rushes, il s’est rendu compte que ça ne marchait pas.

Il n’était pas conscient qu’il faisait un faux raccord ?

Si, si, il savait très bien mais il voulait faire la démonstration que ça pouvait se faire.

Sur les autres films, Le mépris, par exemple, comment avez-vous discutez de la lumière ?

Bon, sur Le mépris, il y avait un scénario normal puisque c’était un film distribué par les Américains. En principe, sur les autres films avec Jean-Luc, il n’y avait pas de scénario. Il y avait une vague histoire racontée en une demi-page sur ce qu’il avait l’intention de dire…

Une sorte de grand synopsis ?

Oui, enfin, un petit synopsis. En fait, tous les jours, il nous racontait ce qu’il avait l’intention de tourner en donnant des indications. Jean-Luc est relativement précis dans ses trucs. Quand il donne des explications, en général, il est assez clair. La difficulté avec lui, c’est de le solliciter quand il est disponible. C’est-à-dire qu’il y a des moments, si on va lui demander quelque chose et qu’il n’a pas envie de répondre, il va piquer une colère épouvantable parce qu’il est en train de réfléchir à quelque chose et qu’on vient l’emmerder. Mais si on réussit à saisir le moment où il donne des explications, on peut éventuellement naviguer. Donc, a priori, c’est pas très très compliqué de savoir ce qu’il veut. En plus, c’est quelqu’un qui fait toujours l’andouille, qui dit ne rien connaître au travail des techniciens alors qu’il sait très très bien ce qu’il va se passer. Par exemple, s’il décide qu’on tourne dans une pièce comme ici (intérieur de brasserie), qu’il dit que le mec qui est là, va se lever et aller aux chiottes, si on lui dit que le gars ne peut pas aller jusque là-bas parce qu’il faut qu’on éclaire – parce qu’on a six diaphragmes de différences et qu’on aura l’impression qu’il rentre dans le noir complet au lieu de rentrer dans une salle éclairée – il demande jusqu’où le gars peut aller et il n’ira pas plus loin !

Donc il se plie aux problèmes techniques.

C’est-à-dire que si il a décidé, dans sa caboche, qu’il ne veut pas de lumière, il va être obligé de se plier.

Dans Le mépris, il y a un gros travail au niveau de la couleur…

Oui, mais dans Le mépris, il y a un scénario écrit. Donc, on suivait les choses. En plus, sur ce film, Jean-Luc avait un certain nombre de façons d’étaler sa mauvaise humeur permanente pendant tout le film. Il y avait Bardot qu’on ne pouvait pas filmer n’importe comment parce que sinon elle gueulait comme un dingue. Il était très admiratif de Fritz Lang, donc très attentionné. Il y avait un environnement contraignant autour de Jean-Luc qui forcément le rendait de mauvaise humeur. En même temps, je n’ai pas le souvenir qu’on ait eu de grosses discussions parce que les décors me paraissaient relativement évidents. C’était un film qui était plus compliqué à faire à cause des personnages dont je parle et puis de son foutu caractère parce que Jean-Luc était tout le temps de mauvais poil. Autrement, ce n’était pas un film super-compliqué. Par contre sur Pierrot, c’était un peu plus compliqué parce qu’on avait un emmerdement qui s’était greffé dessus : on tournait en Techniscope. À cette époque-là, je dis toujours en rigolant que c’était sa période pré-marxiste. Il avait décidé que si on tournait en noir et blanc, on tournait en format académique, c’est-à-dire en 1,33. Si on tournait en couleur, c’était forcément en Cinémascope. Ça faisait partie de son excitation d’être à la pointe du progrès. Quand on a fait Le mépris, on nous avait présenté le Techniscope. Malheureusement et heureusement, les Italiens n’étaient pas près avec leur système, donc on n’a pas tourné mais le truc s’est imposé immédiatement après. Donc, le Techniscope, c’est deux perforations. Sur le Cinémascope, on a quatre perfos sur l’image puis on met un anamorphoseur qui aplatit l’image. Sur le Techniscope, il y a deux perfos, c’est-à-dire qu’on a une image qui est directement en Cinémascope…

Une image horizontale sur la pellicule ?

Oui. Et quand on la tire, on l’agrandit en l’anamorphosant de manière à ce qu’elle se retrouve avec quatre perfos pour la projection. A cette époque-là, on avait des problèmes de définition de la pellicule, avec pas mal de grains. Et puis, on se retrouvait à travailler avec des focales beaucoup plus courtes, presqu’à faire du 16mm gonflé. Ça nous a posé des problèmes d’impression, de manque de définition. Pour redonner un semblant de définition à l’image, de netteté, il fallait qu’on ait toujours une image qui ait des contrastes relativement élevés. C’est-à-dire avec des lumières de côté. On ne pouvait pas travailler avec la lumière dans le dos par exemple. Même en extérieur, il fallait qu’on tourne de manière à ce qu’il y ait des ombres pour que l’image ait une consistance, sinon on obtenait une image plate, sans définition. Ça impliquait donc de travailler à certaines heures, de changer des axes, des angles parce qu’on était pas bien dans la lumière.

Abordiez-vous très différemment la couleur par rapport au noir et blanc ?

Avec l’arrivée de la couleur, on a eu de gros problèmes. D’abord, la pellicule était moins rapide, moins sensible. Elle n’avait pas beaucoup de latitude, entre les hautes lumières et les ombres, beaucoup moins qu’en noir et blanc. Et puis on a le problème de la balance des couleurs avec les lumières tungstènes qui sont jaunes et la lumière du jour qui est bleue. À l’époque, c’était beaucoup plus facile de tourner en noir et blanc. Tous les gens des labos manipulaient le noir et blanc de manière très pratique, ce qui permettait de ne pas avoir à intervenir en tant que chef opérateur sur les temps de développement. Alors que maintenant, au point de vue sensibilité et latitude de pose, la couleur est exactement, voire supérieure au noir et blanc. Etant donné que j’avais un background important sur le noir et blanc, je savais très bien me démerder avec ça. Parce qu’en noir et blanc on peut modifier beaucoup d’images avec les filtres. En couleur, on ne peut pas modifier ou très peu.

Dans Pierrot le fou , les couleurs primaires sont mises en avant. Comment faisiez-vous ?

Mais ça, c’est Jean-Luc qui barbouillait des choses. Pendant le tournage, il avait des pots de peinture de couleurs très vives et il allait peindre des objets, soit en rouge, soit en bleu, soit en vert.

Il n’y avait pas des problèmes de saturation de couleur ?

Non, ça se passait relativement bien à l’époque. Sur Pierrot, les seuls problèmes qu’on avait étaient liés au Techniscope. Par rapport au Scope classique, le seul intérêt, c’est que comme on n’avait pas d’anamorphoseur, on avait deux fois plus de pellicules puisqu’on tournait avec deux perfos au lieu de quatre. Quand on avait 8000 mètres de pellicules, ça équivalait à 16000 mètres. Avec l’anamorphoseur, on avait de gros problèmes avec la compression et la décompression de l’image. Par exemple, c’est très compliqué d’avoir un horizon qui soit une ligne droite; si on la monte vers le haut ou vers le bas, d’un seul coup, elle commence à se déformer. C’est la même chose des verticales, dès qu’on arrive sur les bords, au lieu d’être bien droites elles se tortillent.

Fritz Lang dit que le Scope est juste bon pour filmer les enterrements et les serpents. Est-ce-que filmer des visages en gros plan pose des difficultés ?

L’inconvénient avec le Scope, c’est qu’on ne peut pas mettre les visages sur les bords de l’image à cause des déformations optiques. La question c’est : « Est-ce-qu’on fait un film en Cinémascope ? » ou « Est-ce-qu’on tourne en Cinémascope ? », ce qui n’est pas la même chose. Dans Le mépris, tout ce qui se passe dans la maison est vraiment fait en Cinémascope. Les deux parties de l’image sont utilisées pour qu’il y ait des actions qui apparaissent. C’est vraiment réfléchi au cadre Cinémascope. Alors que dans la plupart des films en Cinémascope, on filme deux mecs qui sont en train de discuter à un bistrot, ce serait n’importe quel autre format, ce serait pareil.

Dans Le mépris, il y a un travail très précis du cadre par rapport aux déplacements des acteurs. Comment ça se passait au niveau de la mise en place des cadrages ?

Jean-Luc savait très bien ce qu’il voulait faire.

Est-ce qu’il mettait l’oeil dans le viseur ?

Oui, oui. Comme on avait encore à l’époque la Mitchell avec le viseur de côté, il venait souvent regarder quand on tournait.

Dans Pierrot, le fou, il y a, par exemple, cette scène où après avoir assommé un type sur un lit, Karina et Belmondo s’enfuient par le balcon d’un appartement. C’est un très long plan-séquence avec des mouvements de caméra compliqués, qui épousent les déplacements des acteurs, comme une chorégraphie. Comment Godard faisait-il pour savoir que le mouvement d’appareil est bon parce qu’il n’y avait pas encore les combos, ces petits moniteurs de retour ?

En fait, il posait la question, il demandait si ça allait, si ça s’était bien passé. Toute cette partie-là avait été faite au Caméflex, à la main, pour avoir plus de souplesse, donc là il ne pouvait pas regarder.

Est-ce-que ça vous posait des difficultés ces plans-séquences ?

Non, parce que ça a toujours été son truc à Jean-Luc. Je suis sûr qu’il était malheureux qu’on n’ait pas des caméras avec 600 mètres de pellicule. Ça lui aurait plu de faire vingt minutes d’un coup. En même temps, les plans toujours très longs se passent toujours dans des endroits pas très grands. C’est donc relativement maîtrisé du point de vue de la lumière et de la mise au point. Le seul risque, c’est qu’un comédien se plante dans son texte ou qu’on foire le point. Alors là, il faut s’attendre à affronter la fureur. Parce que s’il a décidé que c’était un plan-séquence, on va s’acharner à faire le plan-séquence.

*

*

*

Une semaine plus tard, (le 17 mai 1999), accompagné de mon ami photographe, Philippe Petitjean, j’ai rendez-vous avec Raoul Coutard pour un second entretien sur la base d’images vidéos. Il nous reçoit chez lui, dans sa maison de Fadainville, avec beaucoup de gentillesse et de simplicité. Cette fois, je lui propose de commenter quelques séquences de films parmi sa filmographie, à partir de bandes VHS. Il a choisi sept extraits de cinq oeuvres différentes : deux films de Godard (« Passion » et « Week-end »); « Naissance de l’amour » de Philippe Garrel sur lequel il a récemment travaillé ; « Docteur Béthune », une oeuvre peu connue de Phillip Borsos et pour finir un passage du « Crabe-tambour » de son ami de longue date, Pierre Schoendoerffer.

NAISSANCE DE L’AMOUR

de Philippe GARREL (1993)

avec Lou Castel, Jean-Pierre Léaud, Johanna ter Steege.

Séquence choisie:

Nuit. Lou Castel marche dans la rue le long des vitrines d’un magasin.

Garrel aime beaucoup tourner avec des focales très longues, généralement des 100mm ou 150mm. Ici c’est même un 200mm. Le problème, c’est de trouver des focales longues avec des grandes ouvertures. L’autre difficulté, c’est le point. Ça implique d’avoir tout un marquage au sol et c’est très compliqué à faire parce qu’il y a 2 cm de profondeur de champ. Et là on ouvre à 1,2. C’est d’ailleurs pour ça qu’il marche le long de certaines vitrines. Dans ce genre de film, on fait la photo qu’on veut et qu’on peut parce que les trois quart du temps, il n’y a aucune répétition. On tourne une fois et il n’y pas de deuxième fois. Le truc avec Garrel, c’est que si jamais on a un problème à l’image, il faut tout de suite couper parce que sinon, il prend le casque, il écoute la prise et s’il n’y a pas de bavure sur le texte et sur le son, il garde la prise.

Pour le tournage on avait tous les objectifs du 35mm au 200mm. On n’avait pas de zoom parce que ça ne l’intéressait pas. Et puis, il a aussi ses lubies: par exemple, il n’aime pas le 85mm, il préfère le 75mm. Ou alors, il va nous expliquer que si on met un 50mm sur une Moviecam, la photo sera différente que si on met le même 50mm sur une Arri-BL. Alors que c’est la même photo, puisque c’est l’objectif qui fabrique et non pas la caméra. Ça fait partie de sa fabrication intellectuelle, psychologique des images.

De même, avec lui, on tourne exactement dans l’ordre. Par exemple, on va en Italie, le personnage revient en France, on revient en France et puis s’il retourne en Italie, on retourne en Italie. La deuxième fois qu’on est retourné en Italie, Garrel avait dans sa tête un gros plan d’une fille à tourner. On est allé à Rome pour faire un très gros plan sur un oreiller. C’était un gros plan où elle venait de faire l’amour. Alors, il a vérifié qu’elle avait bien enlevé son slip parce qu’on n’a pas la même gueule quand on a un slip et quand on n’en a pas ! C’était un gros plan vertical sur un oreiller, on ne voyait même pas la piaule. C’est son truc, il a besoin de ça pour vivre. Alors évidemment ça fout en pète les producteurs.

Garrel, c’est un phénomène. Vous dites: « Tiens, je vais faire un film avec Garrel ». Alors deux cas se présentent: d’abord, qui c’est ce mec-là ? Et puis les autres qui se roulent par terre : « Oh, quelle veine tu vas tourner un film avec Garrel ! ». Le producteur m’avait téléphoné pour me dire : « Tiens il y a un film avec Garrel ». Je ne savais pas qui c’était. Je me suis rencardé et on m’a dit : « Si, si, ça peut être intéressant, va le voir ». Je suis donc allé le voir. On a discuté. La discussion m’a relativement intéressée. J’aime travailler avec des gens qui ont un discours, tant que ça ne touche pas à un certain nombre de choses auxquelles je crois sur la photo. Et puis, il m’a donné deux cassettes: J’entends plus la guitare et une autre. Je n’aime pas quand un metteur en scène avec qui je n’ai jamais travaillé me montre ses films précédents. J’aime appréhender moi-même son système. Ne pas avoir vu un truc qui me dise ce qu’il aime. Alors, il me donne ses cassettes. Je jette un coup d’oeil en zappant. J’ai trouvé que la photo n’était pas très intéressante. Quand je vais le revoir, je lui dis que je n’aime pas la photo. Il me dit qu’il avait demandé qu’elle soit comme ça. Je répond: « Si c’est vous qui avez demandé qu’elle soit comme ça, alors je ne fais pas le film. Je n’ai pas envie de faire une photo comme ça, ça ne m’intéresse pas ». Finalement, il me dit : « Vous faites la photo que vous voulez ». J’ai fait le travail que je voulais, que je pouvais. Il n’a pas rallé sur les rushes. Il m’a foutu relativement la paix.

* * * * * * * * * * * * * *

DOCTEUR NORMAN BÉTHUNE

de Phillip BORSOS (1990)

avec Donald Sutherland, Anouk Aimée

Béthune est un toubib qui a participé à la guerre d’Espagne et qui est un des premiers à utiliser la transfusion sanguine. Puis il est devenu communiste et a participé avec Mao Tsé Toung à la Longue Marche. En Chine, c’est un héros national, il a sa statue.

C’est un film co-produit par le Canada, la France et la Chine. L’opérateur était un australien (Mike Molloy, ndlr). Ils m’ont montré ce qu’il avait fait. C’était absolument génial, une superbe photo, magnifique. Quand je suis venu, ils m’ont dit : « Il faut amener des bas de Christian Dior !». Parce qu’ils avaient une combine: ils foutaient un bas de soie sur l’objectif de manière à ce que l’image ne soit pas trop piquée et qu’elle soit nette, mais sans plus. L’australien avait collé les bas sur la lentille de la Panavision. Moi, je n’ai pas voulu faire comme ça. D’une part parce que j’avais peur qu’on ne puisse pas les décoller et puis ça risquait de se barrer pendant le tournage. Je l’ai donc mis devant.

La spécialité de Borsos, quand il arrivait dans un décor – si le décor était rectangulaire – il se mettait dans la partie la plus longue, on installait la caméra et on faisait la chaîne en utilisant tous les objectifs qu’il y a dans la caisse. Ensuite, on va de l’autre côté et on refait la même chose. Comme on tournait quinze heures par jour, j’avais fait construire un échafaudage autour de l’appartement au 3ème étage sur lequel j’avais installé des projecteurs. S’il faisait nuit et que c’était jour, on allumait pour avoir toujours une lumière de jour. C’était un truc de frapadingue.

Séquence choisie : Club – 300 figurants

C’était un endroit assez étonnant parce que tout était du staff, donc c’était compliqué à éclairer. J’ai entièrement éclairé avec des petits projecteurs de 300 watts, de manière à ce qu’il n’y ait pas de poids parce qu’on les accrochait sur des moulures. Le truc qui était drôle: j’utilisais assez peu de puissance électrique et on était dans un bâtiment où il y avait 200 ampères, soit une grosse puissance électrique. Et au début du tournage, après deux heures de tournage, tout pète ! Qu’est-ce-qui se passe ? En fait, il y avait 300 figurants à maquiller et c’étaient les fers à repasser et les fers à friser qui étaient branchés. Il y avait 50 bonnes femmes pour s’occuper des figurants…

Pour tourner cette scène, il a fallu une journée. Parce que ça se passait dans un club à Montréal. Il y avait 300 figurants. On a tourné 20 heures. Et on s’est tapé les gros plan à la 19ème heure. Alors c’est le drame parce que quand les bonnes femmes ont macérées pendant aussi longtemps et qu’on va faire des gros plans, en principe on les réexpédient au maquillage, on les démaquille complètement et on les remaquille. Ca prend deux heures. Et là il fallait se barrer, donc on a fait sans.

On est forcément obligé d’éclairer différemment un visage d’homme et un visage de femme. Il y a quelque chose que je dis toujours en rigolant : «Un homme, c’est toujours beau! ». On admet qu’un homme ait des défauts. Pour une femme, on est obligé de faire des efforts, de vérifier que la lumière soit correcte, qu’il n’y ait pas de bavures, que les lampes soient placées à des bonnes hauteurs. Là par exemple, la lampe est trop haute donc on a ces pattes d’oies que normalement on ne devrait pas avoir si la lampe était plus basse. Ça lui durcit le visage et ça la vieillit.

Sutherland, c’était un emmerdeur. Quand on faisait un gros plan, la caméra était face à lui, il tendait le bras, et si la caméra était trop près, il disait « Recule ! ». Il fallait le filmer au-dessus des yeux, il voulait savoir quel objectif on utilisait et il ne voulait pas qu’on soit en dessous du 75mm.

Anouk Aimée est arrivée un jour et elle s’est retrouvée devant cette équipe qu’elle ne connaissait pas. J’avais fait Lola avec elle, trente ans auparavant. À l’époque, elle ne me parlait pas, elle ne savait même pas que j’existais. On était des cloportes qui marchaient par terre et il fallait se garer pour ne pas se faire écraser. À l’époque, c’était une super-vedette. Le jour du tournage, je vais la voir comme je fais toujours avec les comédiens quand ils sont au maquillage. Pour les rassurer, pour qu’ils voient qu’on s’occupe d’eux. Elle arrive sur le plateau, très inquiète et elle me dit: « Dis moi Raoul, quand tu m’as filmé pour Lola, j’étais magnifique. Alors, j’espère que tu vas faire la même chose ! ». Et je lui réponds: « Tu vois je suis un vieux monsieur, je suis désolé mais je ne rappelle plus comment j’ai fait ! ». Mais c’est vrai qu’elle est encore très jolie.

* * * * * * * * * * * * * *

PASSION

de Jean-Luc Godard (1982)

avec Michel Piccoli, Isabelle Huppert, Hanna Schygulla, Jerzy Radziwilowicz

Séquence 1: Tableau vivant : « La Ronde de nuit »

L’idée au départ c’était qu’on reconnaisse le tableau, qu’on puisse dire c’est un Delacroix ou un Rembrandt, mais que la lumière ne soit pas la même. Le seul tableau qui était pareil, c’était la Ronde de nuit. Il fallait que ce soit la même lumière que le tableau, c’est-à-dire une légère ambiance avec un grand trait de lumière qui arrive sur le côté et qui éclaire tout le monde, plus la petite loupiotte de la petite bonne femme du milieu. J’avais déjà vu le tableau au Rijksmuseum à Amsterdam. Je le connaissais bien. Je pense que le peintre a fait ça chez lui, il a dû installer les gens dans une pièce près d’une fenêtre. Pour ce rai de lumière, on a utilisé un arc de 225 watts parce que plus on le met loin – la lumière diminuant comme le carré de la distance – moins on a de rectifications à faire d’un bout à l’autre. Le peintre, lui, fait ce qu’il veut, il fera passer la lumière où il veut. Si la lumière vient de la gauche et qu’il y a un autre mec dans un coin, ça ne gênera pas Delacroix de faire venir la lumière de la droite. Et ça ne se remarque pas, il faut vraiment analyser le tableau pour voir qu’il a triché. Il y a aussi la question de la perspective et du choix de l’optique. Comment on la fait ? Sur la Ronde de nuit, ça ne posait pas trop de problème parce que les personnages sont au même niveau, mais par contre quand on fait la maquette de Delacroix, il est évident que si on veut que les perspectives ressemblent au tableau, on est obligé de faire un choix d’optique. Parce que les peintres peuvent avoir deux ou trois sortes de perspectives qui vont dans des sens différents. En photo, c’est impossible, à partir du moment où on considère que le plan est fixe.

Jean-Luc disait : « Je fais du cinéma, je ne fais pas des films. Nom de Dieu, pourquoi faut-il raconter des histoires ? Quand on fait du cinéma, on n’a pas besoin de raconter des histoires ». Il y a eu des moments où il arrivait en disant: « T’es prêt pour tourner ? ». « Oui. ». « T’as mis combien comme diaphragme ? » « J’ai mis 5,6 » « Mets 4 ». Jean-Luc c’est un mec qui connaît très très bien la technique.

Séquence 2 : Gros Plan sur Hanna Schygulla

Un matin, on devait tourner un gros plan d’Hanna Schygulla à côté d’un poste de télévision. Elle avait une gueule épouvantable. Alors j’avais foutu un petit projo avec de la diff’ dessus pour adoucir son visage. Jean-Luc arrive et il me dit : « Qu’est-ce-que c’est que ça ? ». Je lui dis de regarder. J’allume et puis j’éteins. « Je lui ai mis ça parce qu’elle a une gueule épouvantable! ». Il me dit: « Quoi ? Elle a baisé toute la nuit. Elle a quarante ans, elle a la gueule qu’elle mérite ». Oui, en même temps, c’est pas gentil.

Sur ce film, il y avait deux opérateurs, un suisse et moi. Lui devait faire tous les extérieurs et moi tous les studios. Le gars voulait me rencontrer parce qu’il était très inquiet, il voulait savoir comment ça allait se passer avec Jean-Luc. Je lui ai expliqué en gros comment il était, qu’il ne fallait pas se formaliser, qu’il cherchait toujours des crosses parce qu’il avait envie de bouffer quelqu’un. Finalement ils ont commencés à tourner. Puis un jour j’arrive sur le tournage. Jean-Luc me présente l’équipe. Dans un coin, il y avait une caméra Aaton 35, légère qui était un prototype et il me dit : « Cette caméra-là, c’est les Suisses qui s’en servent. L’équipe française n’a pas le droit d’y toucher ! Toi par contre tu feras le cadre, tu mettras ton oeil dessus mais tu ne changes pas les diaphragmes. Par contre là-bas, il y a une caisse dans laquelle il y a une Arri-BL, les Suisses n’ont pas le droit d’y toucher, c’est seulement pour les Français ». Je passe rapidement sur les incidents à mourir de rire qui se passent. À un moment donné, pendant une prise, la caméra s’arrête. Je dis « Coupé ! la caméra est arrêté ». Jean-Luc s’emporte : « Pourquoi elle est arrêté ? ». « J’en sais rien » . « Ben, regarde! ». « Non, non, je ne regarde pas, je ne suis pas suisse ! ». Alors le gars regarde et dit : « Jean-Luc, malheureusement elle est cassée ». Alors, les français vont chercher l’Arri-BL et on a été obligé de tout changer parce que l’Aaton était toute petite et l’Arri-BL nécessitait un gros pied. Une fois la caméra installée, Jean-Luc regarde et dit : « C’est une caméra boche, elle est affreuse, comment est-ce qu’on peut faire du cinéma avec une caméra aussi moche ?… Bon, on ne tourne plus, c’est fini pour aujourd’hui ! ». Et sur ce, silence radio, on n’entend plus parler de Jean-Luc pendant deux mois. Après cet incident, il avait décidé de tourner en vidéo. Mais quand le producteur et le distributeur ont vus les rushes sur écrans télé, et qu’ils ont appris qu’il avait tourné en vidéo, ça a été un clash épouvantable. Alors on a recommencé le film avec une Mitchell.

* * * * * * * * * * * * * *

WEEK-END

de Jean-Luc Godard (1967)

avec Jean Yanne, Mireille Darc, Jean-Pierre Léaud, Jean-Pierre Kalfon

Séquence choisie: Le couple Mireille Darc – Jean Yanne remonte en voiture un gigantesque embouteillage.

C’est tourné pas très loin d’ici, du côté de Saint-Cyr. On a mis une semaine pour installer le travelling parce que le champ était en devers. Il y avait à peu près 1,50m de dénivelé entre le départ du travelling et l’arrivée du travelling. Il a fallu faire une construction assez solide pour pouvoir supporter deux chariots de travelling, plus une Dolly, de manière à ce qu’on récupère le dénivelé en montant le bras afin de donner l’impression qu’on était à la même hauteur.

Le tournage lui-même a pris une petite journée. On a du faire cinq ou six prises, pas plus. La distance a été choisi en fonction du nombre de rails qui étaient disponibles. Donc on a fait un travelling de 300 mètres. C’est un plan étonnant mais à la limite ça n’a pas beaucoup d’imagination. C’était l’époque où il n’y avait toujours pas de scénario. C’était donc relativement difficile de savoir ce que Jean-Luc avait l’intention de faire. Il aime bien dire : « Le cinéma, c’est l’art du mouvement, donc on peut changer d’avis ! ».

* * * * * * * * * * * * * *

LE CRABE-TAMBOUR

de Pierre SCHOENDOERFFER (1977)

avec Jacques Perrin, Claude Rich, Jean Rochefort, Jacques Dufilho.

Séquence 1: Départ du port

Au départ du bateau, le jour tombe et il arrive en mer quand la nuit est tombée. C’est un truc qu’on ne pouvait pas faire dans la continuité parce qu’il y avait des changements de caméra. Donc on l’a fait sur trois soirs. À chaque fois on faisait un calcul pour savoir à quelle heure il fallait partir pour être à tel endroit avec telle lumière. Et comme on était dans le chenal on ne pouvait pas manoeuvrer pour sortir de Lorient. Donc on ne pouvait pas faire marche arrière. Il fallait être en pleine mer pour faire demi-tour.

Séquence 2: En pleine mer très mouvementée, la coque du bateau fend les vagues.

Pour avoir un plan du bateau avec l’étrave, on avait préparé un espèce de grand bras avec des positions pour avoir, soit le bateau décentré, soit le bateau complètement centré. On avait vérifié sur le bateau toutes les places-caméra de manière à fixer les pieds de caméra. Pour faire ces plans en déport, on avait construit un gros bras très rigide avec un support sur lequel il y avait des graduations d’inclinaisons pour avoir plus ou moins de mer dans le plan.

Ponton du bateau avec une mer déchaînée.

Alors là on avait fait faire une fixation à roulement mécanique sur le télémètre de tir qui reste toujours horizontal. Le bloc carré qui est à l’avant, c’est un caisson étanche avec un hublot tournant dans lequel il y a une caméra qu’on pouvait commander de la passerelle et qui nous a permis de faire ce fameux plan où on voit la mer qui vient sur le pont. Et quand on voit la stabilité qu’a le télémètre, c’est extraordinaire parce que c’est tourné au 250mm.

Entretien intialement paru sur Kinok.com.