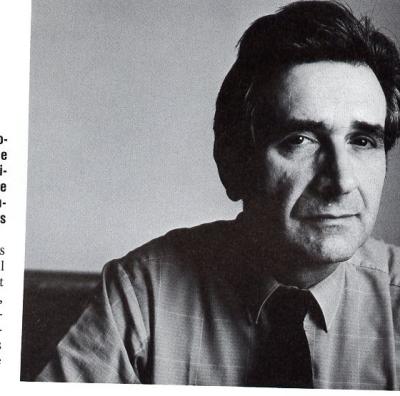

VLADIMIR DIMITRIJEVIC

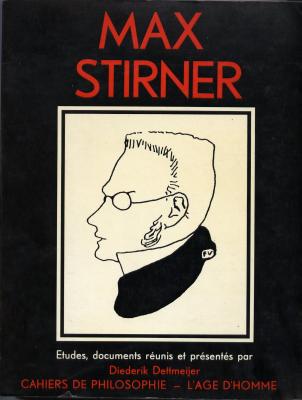

Vladimir Dimitrijevic, le fondateur des éditions l’Age d’homme, est mort à 77 ans dans un accident de la circulation. L’Age d’homme, fondé à Lausanne en 1966, qui avait aussi son antenne à Paris, publia d’abord des classiques slaves, a l’image de Petersbourg, d’Andrei Biély, roman jusqu’alors totalement inconnu du public français. C’est aussi l’Age d’homme qui fit découvrir Vie et Destin, de Vassili Grossman. Des textes jusque-là non traduits de Pouchkine et d’Alexandre Blok ou d’Ossip Mandelstam virent aussi le jour dans cette maison. Mais l’intérêt pour la littérature de Vladimir Dimitrijevic ne connut pas de frontière, et de nombreux romans de Gilbert Keith Chesterton sont aussi à son catalogue, ainsi que les Œuvres complètes de Laforgue, le Journal d’Amiel, Thomas Wolfe, Alexandre Zinoviev et la majeure partie des derniers livres de Friedrich Durrenmatt. Né yougoslave, il quitta son pays en 1954, à 19 ans, pour se retrouver sans papier en Italie puis en Suisse (où il fut naturalisé). Avant de devenir vendeur en librairie, puis éditeur, il fut ouvrier horloger, couvreur et jardinier. Durant la guerre en Yougoslavie, Vladimir Dimitrijevic a soutenu la position de la Serbie, ce qui ne contribua pas à sa bonne réputation dans le milieu littéraire. Libération, 1er juillet 2011.

L’AGE D’HOMME – UN ENTRETIEN AVEC VLADIMIR DIMITRIJEVIC.

La maison d’édition L’Âge d’Homme est bien connue. Son fondateur s’est amplement décrit dans ses entretiens avec Jean-Louis Kuffer, Personne déplacée (1986). Nous avons donc essayé de creuser autre chose : la lecture et son éthique.

Vous citez là quelques grands exemples de notre catalogue. Il est clair que quand il s’agit d’œuvres d’une telle ampleur, on ne peut pas concevoir ces lectures comme un simple amusement, un passe-temps. Thomas Wolfe est une connaissance de l’Amérique. S’il n’existait pas, c’est tout un domaine de la vie et de l’histoire américaine qui n’existerait pas. Je pense que c’est ça, pour moi, le grand apport de la littérature en général. Donner une réalité, la plus forte possible, réalité qui pour le lecteur se mélange avec le rêve puisque, de toute manière, il s’agit du passé. Le cas de Grossman est différent. Personne ne connaîtrait, de l’intérieur, les sentiments des soldats, de la population, lors d’un moment crucial de l’histoire humaine comme la bataille de Stalingrad. A partir de là, il fait le portrait de toute une époque. Nous pouvons avoir des témoins oculaires, des statistiques, des schémas stratégiques mais ce qui est extraordinaire dans la littérature, c’est qu’elle fait revivre les hommes dans l’époque. Nous pouvons ensuite la reconstituer, un siècle, vingt ans ou dix après. La littérature comme je la conçois a cette seule tâche, c’est sa mission: nous faire fraterniser avec les autres continents et avec les temps passés. Que l’événement se soit passé il y a plusieurs siècles ou aujourd’hui, qu’il s’agisse d’un Russe, d’un Esquimau, d’un Peau-Rouge, d’un Argentin ou d’un Serbe, cela ne m’intéresse pas. Ce qui reste, c’est le fait humain. Si vous voyez l’humain dans toute sa richesse, il est clair que vous ne pouvez que rêver mais c’est un rêve concret.

• Je ne suis pas du tout convaincu par ce que vous dites. Je ne vois pas l’aspect Zola chez Wolfe. Il me semble que Grossman, par exemple, est intéressant parce qu’à l’encontre de ce que nous sommes devenus – perfectionnistes, stériles, stylistes – il a un contenu. Le lien que je vois entre les livres de votre catalogue, c’est quelque chose de brouillon qui me plaît énormément. Cela me permet de retrouver la façon avide dont je lisais les grands Russes quand j’avais 18 ans. Avidité que j’ai perdue à cause de Flaubert ou de Joyce.

Le problème de l’écriture mérite qu’on s’y arrête. Une grande partie des oeuvres de Dostojevski ont été qualifiées de mal écrites. On a dit : Soljenitsyne écrit mal». Personnellement, je ne comprends pas cela.

• C’est la vie contre la contention. L’homme souterrain de Dostojevski m’a durablement impressionné par sa force mais c’est confus, brouillon…

Comme la vie !

• …d’un mauvais goût peu ordinaire, kitch…

Mais comme la vie ! On peut aimer des bibelots dans une vitrine. Il n’y a pas de honte. Mais quand il s’agit de pareilles irruptions, vous pouvez soit fermer les yeux et avoir une mine dégoûtée, soit dire : «nous sommes aussi comme ça ». Je ne vois pas en quoi ce serait péjoratif de dire que je suis aussi quelqu’un dont le kitch n’est pas absent, dont les larmes ne sont pas absentes. Quand vous regardez la littérature classique, vous vous apercevez que les grands personnages pleurent, se roulent par terre. A qui la faute? Nous n’avons plus de grands personnages? Peut-être que tout est devenu étriqué. La tragédie de l’homme est quand même une ! Elle n’a pas pu disparaître. La littérature, c’est le personnage.

• Oui mais je n’arrive pas à croire que vous lisez Wolfe pour comprendre les Américains.

D’une certaine manière, si… si…

• Ce qui fait la particularité de Wolfe, c’est la sensibilité, même la

sensiblerie, la rêverie.

Oui ! Mais l’Amérique était la rêverie ! L’Amérique est restée le kitch ! Quand vous allez à New York, quand vous allez dans les grandes surfaces, c’est kitch. Les Américains osent encore pleurer, osent encore se comporter comme nous nous comportions avant, même avant la guerre de 14-18. Regardez la rue améri-caine, vous avez du kitch. Et Thomas Wolfe est leur produit ! Il est l’écrivain du garçon qui rêve qu’il deviendra millionnaire en vendant des journaux à 16-20 ans. Vous avez, dans L’Ange exilé, cent pages où le garçon, dont le frère est malade, se meurt, pendant que lui fait tous les métiers. C’est la liberté. L’Amérique a fasciné par cela et elle continue de nous fasciner. Toutes les musiques d’aujourd’hui sont kitch. On l’appelle rock ou tout ce que vous voulez, mais c’est le kitch.

• D’accord. Le côté accent sur l’argent, c’est quelque chose qui n’existe pas ici.

L’argent est le rêve ! Il est beau ! Il est l’assouvissement des désirs. Qu’est-ce que c’est la liberté ? Je viens d’un pays sur lequel l’Amérique a exercé un très grand pouvoir, non pas après la deuxième guerre mondiale, mais au début du siècle. Les gens y allaient par dizaines, par centaines, comme les Siciliens, les Anatoliens, Kazan, le cinéaste qui a écrit Amerika-Amerika. Pour nous, c’était la liberté. Les gens d’un village quelconque qui n’avaient pas à manger, qui allaient à travers l’Europe pour scier du bois, allaient en Amérique pour réaliser leurs rêves. Ou bien ils crevaient. C’était la deuxième solution. Thomas Wolfe est l’écrivain de cela. Sans lui, personne ne pourrait comprendre plus tard. Il faut voir Le ventre de Paris, comme il était, pour comprendre Zola. Qui a senti les rigoles de sang à travers les Halles. Je ne veux pas dire que l’écrivain n’est pas photographe mais c’est quand même quelque chose d’autre. C’est lui qui crée le personnage grâce auquel nous sentons l’époque.

• Je pense que vous avez raison mais que j’ai raison aussi. Je pars de mon sentiment et lorsque je lis Wolfe, Grossman et Amiel, il est le même.

Alors là je suis tout à fait d’accord !

• Je ne cherche pas la photographie.

Vous cherchez quelque chose de plus ! Quelque chose qui nous lie profondément. La littérature sans cela n’est pas classique. Les classiques survivent par cela. Ce qui est vécu par Flaubert, à part le beau style, c’est quand même Emma qui lit et vit par procuration. Le monde bourgeois a vécu par procuration. Dans L’Education sentimentale son personnage est perdu dans le siècle. Le style ne suffit pas pour faire une œuvre.

• Par rapport à l’actuelle stérilité de l’Europe de l’Ouest, j’ai trouvé Wolfe désinhibant. Il m’a donné envie d’une écriture fleuve et sans correction. Ça passe ou ça casse. La vie est un long fleuve tranquille, ce titre…

Comme chez lui ! Moi, je suis pour et j’ai toujours été pour. Il n’y a pas de littérature sans le personnage. Voyez comme il naît, par exemple, le personnage de mon compatriote Tisma. Il est contemporain. Parfois, c’est presque fait de bric et de broc mais il naît ! Quand il est là, quand il est installé devant vous, quand il lui arrive des choses, il vous arrive des choses à vous aussi. Moi, je pense que c’est cette sympathie qui importe.

• L’idiot de Dostoïevski. C’est la fascination totale.

On est bouche bée. D’une part l’accumulation des faits par l’observation et de l’autre par la sympathie. Tolstoï disait : « Il y a deux manières nécessaires à une grande œuvre : bien observer et aimer ses personnages». Quels qu’ils soient, tous… Et Grossman, c’est absurde, aime presque les Allemands. Presque…

• Mon idée, c’est que les avant-gardes ont gagné. Le formalisme. Et dans une version qui dégénère vers le desséché. Mais j’adore Beckett.

Oui mais lui c’est un écrivain religieux. Il se relie à une littérature presque monastique. C’est l’ascèse, la négation de tout. Il a des phrases que vous retrouverez chez Maître Eckhart, chez Pascal. Il est irlandais, pays profondément mystique. Comme Joyce, comme Synge.

• Je vois dans votre travail d’éditeur quelque chose comme un clan, une famille, une tribu, une horde, une résistance à notre atomisation.

C’est très difficile de le dire. Je le pense aussi. Je ne voudrais pas tirer un dénominateur commun, tout simplement pour pouvoir me laisser libre.

• J’ai lu les deux ouvrages de et sur Pizzuto que vous avez publiés. Pour moi ça, c’est sénile, stérile, formaliste. Est-ce cela votre liberté ?

Vous voyez, j’ai un ami écrivain qui, malheureusement, malgré son immense talent, n’a pas le succès qu’il mérite. C’est Pierre Gripari, J’ai publié une vingtaine de ses livres. C’est un écrivain maudit d’une certaine manière. C’est un conteur formidable mais malheureusement anti-chrétien, antisémite, anti un peu tout. C’est un athée convaincu. Je suis plutôt croyant. Eh bien, cette tension… parce que c’est un athée qui n’est pas indifférent, ce n’est pas un mou, c’est un athée militant, il trouve que les croyants précipitent la terre vers le désastre. Lui voudrait plutôt fraterniser. En plus, il est homosexuel, maudit par les homosexuels aussi. Enfin, une position très incommode. II est doué, très doué, très fin, un narrateur hors pair. Et je le publie parce qu’au fond les gens qui avec passion défendent des positions, mêmes formalistes, je trouve que c’est bien. J’ai publié Chklovski, Marinetti et Pizzuto qui est à la limite de la littérature comme je la conçois. La passion ! La tension ! Pizzuto est un vrai écrivain. Pour moi, comme Gripari dans le domaine religieux, ce sont de véritables remises en question de ma propre personne, de mes propres goûts. Sans ceux-là, je serais un béat. Non ! La littérature est une tension entre des goûts, des tendances et ce qu’on retire de la vie. Mallarmé, tout en desséchant une certaine littérature, a posé à la poésie telle qu’on la versifiait à l’époque des problèmes tels qu’on n’a plus vu versifier du tout. Si, depuis Apollinaire, on est aveugle et aphone, ça ne veut rien dire… La France aura de nouveau de la poésie… L’interrogation de Mallarmé, la poésie de Baudelaire, ils ne les ont pas faites pour s’amuser. Ce n’est pas pour faire le beau et le dandy.

Ce sont des questions essentielles étant donné que la poésie à la longue était devenue simplement bavarde: une bonne versification, des fleurs, un vase, un amour fané. Voilà… Et moi, de temps en temps, dans mes lectures, j’accepte cela. Mais il ne faut pas que ce soit fabriqué. Quand vous voyez un tableau de Poliakoff, vous savez que c’est un peintre. Il y a un mystère.

• Je pense de plus en plus que l’art n’est intéressant que quand il est plus fort que l’art.

Oui ! Si ce n’est pas ça, ce sont des métiers comme n’importe quel autre métier. Avec un danger: qu’ils vivent encore du privilège que donne ces métiers. C’est affreux. Ça devient une idéologie. Je ne l’apprécie pas non plus. Mais Pizzuto lui-même était très intéressant et très perspicace. Dans la littérature italienne, qui est assez bavarde, assez fleurie, il est une interrogation qu’on ne peut plus éviter.

• Que pensait Tolstoï d’Amiel ?

Tolstoï était fasciné par lui-même. En avançant dans l’âge, il voulait vivre des sentiments et écrire d’une manière involontaire, arriver à une ingénuité. Il a écrit un conte dont le personnage est le Père Serge. C’est un conte énigmatique mais l’un des plus forts qu’il ait écrits. C’est l’histoire d’un homme du monde, beau, qui a du succès et qui, à un moment donné, se retire. Il est dégoûté du monde. Il devient moine et avec son rayonnement – parce qu’il a un rayonnement donné par la nature – de nouveau se forme autour de lui un cercle d’admirateurs et de gens qui ne veulent se confesser qu’à lui. Lui, n’ayant pas oublié, ne s’étant pas débarrassé de sa vie ancienne, vit dans la crainte que sa vocation, qui est pieuse, divine, ne soit pas sincère, qu’il soit resté le même. Son interrogation devient si forte qu’il veut ressentir une douleur, c’est-à-dire s’ancrer dans le monde. Il n’y arrive pas. Dans ce doute, il se coupe un doigt. C’est pour arriver à Amiel que je viens de faire cette parabole. Tolstoï a beaucoup écrit, beaucoup renié ce qu’il a écrit, il s’est moqué de Guerre et Paix et d’Anna Karénine qui étaient «artistes» ! Au fond, il disait: «Comment arriver à la vie ? » Alors il a écrit des livres de contes pour les paysans, il s’est mêlé à ces moujiks, il a voulu travailler avec eux, faucher l’herbe. Tout cela était bon parce que c’était un homme vigoureux, il pouvait mimer les moujiks mais il n’était jamais moujik… Alors cette préoccupation d’arriver à la vie le tourmentait visiblement beaucoup, parce qu’à la fin de sa vie il note qu’il ne peut lire rien d’autre que les Evangiles et Amiel parce que – il le note aussi – il existe quelques rares livres involontaires dans l’histoire de ce que l’homme a écrit. Les Pensées de Pascal, le Manuel d’Epictète et le Journal d’Amiel. Il me semble qu’Amiel n’était pas totalement ingénu mais il l’était assez pour devenir involontaire. Pendant 16 000 pages, il ne sait pas ce qu’il fait. Il s’écrit à lui-même. Il n’adresse aucun mot à un quelconque lecteur futur ou présent, à un quelconque ami, à personne. C’est une sorte d’auto-perfectionnement de son être dans les détails les plus minimes, dans les écarts de ce que lui pense être « la vie transparente».

• Effectivement, il ne rature pas ce qui est fondamentalement anti-littéraire.

Il ne rature pas et tout cela est donné. On voit très bien que devant le papier, il est libre. Tout baigné qu’il est dans le romantisme, il ne donne l’absolution à aucun défaut. Il voit tout. Parce que, comme maintenant, les grands mouvements excessifs pouvaient passer pour une qualité. Il voit tout, et tout est noté, et tout est expié d’une certaine manière. C’est un peu ce que les écrivains d’aujourd’hui peuvent envier à Robert Walser : le naturel. Le mystère est «être soi-même». C’est un mystère impénétrable.

• Walser et Amiel ne sont pas sortis du cycle des réincarnations dans la vie pendant laquelle ils furent écrivains. Ils sont inaboutis. Est-ce intéressant de mimer cela ?

Ils sont là ! Ils sont mélangés. Si on compare les notes de Walser avec les pages du journal d’Amiel, il y a une similitude dans l’attention à perler les mots comme ça.

• Je vois une «suissitude», des points communs entre Zorn et Amiel.

Oui ! Oui ! Certainement! Avec une différence. Chez Zorn, tout homme riche est mauvais. Il y a une idéologie, une vengeance. Pas chez Amiel, pas chez Walser. L’humanité passe avant le fonctionnement. La conclusion, chez Zorn, est idéologique.

• Je parle de la brume dans laquelle ils sont. C’est le blues suisse.

Amiel l’explique de dedans. Imaginez Genève, le bastion du calvinisme, la Mecque du calvinisme. Une religion, une politique qui voulaient faire régner l’ordre des préceptes de la religion dans tous les domaines. Le comportement de la personne de A à Z devait être codifié. Le protestantisme du siècle passé subit, à partir de l’Allemagne, une grande influence d’un protestantisme expansionniste. Mais on ne fait pas l’expansion avec des codes trop rigides. Il y a une sorte de protestantisme qui est devenu idéaliste. Ça donne des sectes, beaucoup de penseurs, la théosophie, qui prennent une place très importante. Vous avez ce mélange de grande rigidité et en même temps d’un grand flou psychologique. Genève subit cette influence de la philosophie allemande. Amiel, élève allemand, est dans une brume allemande. Le christianisme n’est pas très profond en Allemagne. Il y a le luthéranisme mais l’Allemagne reste un pays très influencé par le fond païen.

• Pour Amiel, le luthéranisme est sensuel.

Oui. C’est tout à fait différent. Et la Suisse est le terrain du combat entre les deux tendances. A Bâle, vous avez des gens très ouverts, raffinés. Erasme répond à Luther. Burckhardt répond à l’Allemagne qui devient de plus en plus belliqueuse et, à la fin, nazie. La Suisse a le privilège d’avoir fourni parfois les réponses les plus promptes à cette déchristianisation.

• Quels rapports avez-vous avec les éditeurs romands ? Y a-t-il un conflit entre régionalistes et cosmopolites ?

Je me sens éditeur suisse. Pour moi, la Suisse est un lieu privilégié, pour mon travail, pour ma réflexion. Editeur, c’est un métier où chacun a sa vision du monde. Nous avons des collections qui sont ouvertes au monde entier et nous sommes l’éditeur de dix écrivains parmi les plus importants de Suisse romande. Qui a publié dix-sept romans de Barilier, Cherpillod, Kuffer, Haldas, Vuilleumier, Cingria ? A Lausanne, on veut toujours dire que je suis l’éditeur de Volkoff, de Zinoviev, de Rozanov. Ça veut dire : «Mais il n’est pas d’ici ! » D’accord ! Que voulez-vous que je réponde ? Je reviens du Salon du Livre de Bruxelles, j’y ai exposé quatre des meilleurs écrivains belges que j’édite ici, à Lausanne. Nous publions maintenant en coédition avec les Québécois, un de leurs très grands poètes, sa poésie complète, 700 pages. Je suis ravi. Avec les Belges, nous nous entendons bien, sur une bonne longueur d’onde. C’est bien. Cette ouverture est payante. Je n’ai jamais voulu faire « les Suisses romands», «les Belges», «les Québécois». Ils sont dans un catalogue avec John Cowper Powys, avec Thomas Wolfe. Je les aime tous…

EDITIONS ZOE – UN ENTRETIEN AVEC MARLYSE PIETRI.

Marlyse Pietri nous explique les origines des éditions Zoé, ses engagements actuels et ses orientations futures. Ces éditions sont divisées en différentes collections: Récits, Cactus, Le passé proche et Collection CH.

L’une de nos dernières parutions est un roman d’un jeune auteur bernois, Beat Sterchi, La Vache. Dans ce livre extraordinaire, construit comme un roman sud-américain, il y a un mélange d’idylle et de réalité. Cette réalité est celle de la Suisse. Comme l’action décrit la campagne, j’ai pensé que cela serait intéressant que Chappuis le distribue, glisse dans son catalogue un livre subversif. Miracle ! il a accepté. Tout réseau de lecteurs est vraiment intéressant. Depuis treize ans je fais de l’édition. La naissance de Zoé est devenue une petite légende: l’artisanat, le garage, un atelier du livre. Les six premières années nous étions trois; ce qui reste de cette époque, ce n’est pas tellement le fait que nous nous débrouillons avec des machines, alors que nous n’avions pas d’expérience, mais c’est l’esprit d’engagement envers le livre. Lorsqu’on les fabrique de A à Z, on se rend compte du poids de l’écrit. J’ai une sorte de croyance : le livre est un être. Il faut le soigner dès sa naissance et lui donner ensuite toutes ses chances. Ce n’est pas un objet de commerce. Même si un livre ne peut vivre que quatre mois en librairie, il y a ensuite l’édition en poche, en club, en anthologie.

Nous étions trois femmes et aucune de nous ne faisait cela par engagement féministe. Notre principe c’était de faire des livres. Nous avons collaboré pendant un an avec un homme qui trouvait cela tout à fait ridicule, parce que, pour lui, seule comptait l’efficacité. A cette époque, les femmes étaient soucieuses de faire les choses d’une façon originale, de changer les rôles. Mais, nous n’étions pas féministes, parce que nous étions engagées dans la littérature et qu’il est impossible d’être féministe et littéraire. A mon avis, les Editions des Femmes défendent plutôt une tendance. On ne peut pas être littéraire et promouvoir la littérature du Canton de Vaud ! La littérature ignore les frontières linguistiques ou sexuelles. Etant ici, je publie des auteurs suisses romands, mais j’aimerais en avoir de tous les pays. La sensibilité qui vient d’un lieu, il faut lui permettre de se développer.

Lorsqu’elle a donné des formes achevées, elle peut aller ailleurs. Mais pas pour les femmes. Pour elles, il faut des maisons qui soient attentives à des livres de témoignages sur la condition féminine, les mœurs, la vie quotidienne et tout ça. Nous, nous avons trois directions. Premièrement: découvrir des écrivains et les faire connaître. Deuxièmement: traduire des livres suisses alémaniques. Il n’y a pas plus de cinq à six traductions en Suisse par année ! Troisièmement : publier des contributions à l’histoire récente, des récits oraux, des mémoires populaires, des souvenirs. Nous avons vendu 21 000 Pipes de terre. La huitième édition en est épuisée. Pour le Salon du Livre, nous le rééditons en coédition avec un Français, sous couverture française, nos deux noms figurant sur la couverture. Dans notre collection de documents, nous avons édité par exemple un ouvrage sur la fermeture des maisons closes à Genève à la fin du siècle dernier. C’est le genre de livre sur lesquels je ne veux par perdre de l’argent, alors qu’en littérature, il faut oser publier des livres qui ne seront vendus qu’à 300 exemplaires. Nous nous sommes toujours réclamé du gauchisme. Notre maison est née des idées de 1968 et de l’après-68. Aujourd’hui, cela ne serait plus possible. Nous avions une relation très étroite à l’objet, mais le beau livre a toujours été éloigné de nos préoccupations. Pour moi, l’équilibre entre le dehors et le dedans est nécessaire. Il faut qu’il y ait un rapport entre la personne et son vêtement. Notre tirage de base est 1000 et parfois 2000 pour certains livres. Le nouveau Meinberg -c’est exceptionnel – sera tiré à 3000. Nous avons édité une centaine de livres. Maintenant, nous sortons quinze livres par année. Nous avons publié quatre livres d’Amélie Plume. Dans les trois premiers, ses sujets sont les rapports entre l’homme et la femme, le quotidien, le grand amour, le mariage, la jalousie. Cela a l’air banal puis tout d’un coup, elle dérape dans le drôle. Il y a une distance, une extraordinaire observation des petits faits.

Ce sont aussi des livres ethnologiques sur les années 80. Ce n’est pas du tout psychologique. Il n’y a jamais de discours, de volonté de convaincre. C’est très théâtral, musical. C’est du burlesque.

Je suis membre du Conseil de Fondation de Pro Helvetia. Ses membres se réunissent régulièrement pour discuter des requêtes. Il y a trente-quatre personnes dans ce Conseil. Nous sommes divisés en groupes et jusqu’à une certaine somme d’argent, c’est nous qui décidons. Après, il y a les huit du Comité directeur dont je ne suis pas. Je pense que j’ai été demandée parce que je suis éditrice. Il y a sept femmes et je suis la seule romande. Nous avons une collection, Cactus, qui a pour but de permettre à ceux qui ont une colère de l’exprimer. Cela peut être des textes très courts, des lettres ouvertes, des documents, des histoires exemplaires, un dossier. Il est difficile de trouver des textes de ce type en Suisse romande. Celui de Pierre-Olivier Walser, Petit traité de mendicité culturelle, est très proche de ce je cherche.

BERNARD CAMPICHE EDITEUR – UN ENTRETIEN AVEC BERNARD CAMPICHE.

Il est jeune. Il a la vocation. Il sait défendre avec fermeté ses choix. Sa parole est assurée, sans timidité. Il dit ce qui pour lui est. Le pays est petit, les places sont chères. Bernard Campiche s’est déjà détaché de l’étiquette «gestionnaire d’un héritage localiste» qu’on lui accordait paternellement, sans lui demander son avis.

• Pourquoi et comment êtes-vous devenu éditeur ?

Je ne sais pas très bien. Il y a des facteurs qu’on retrouve dans sa vie et pour moi, un des facteurs c’est le livre. Premièrement, je suis fils d’écrivain et d’historien. Mon grand-père a écrit des livres. Mon père aussi. C’est Michel Campiche, auteur notamment de L’enfant triste paru à l’Aire. Il a plus de 5000 livres, peut-être 10000. Mon enfance est constellée d’étagères, de paquets de livres. Je suis devenu bibliothécaire. Le livre est toujours présent dans ma vie. A l’époque où je collaborais à la revue Ecriture, je pensais déjà faire de l’édition mais j’ai quand même été tenté – tenté c’est un grand mot – j’ai été intéressé aussi par l’écriture. Je ne pense pas que je sois un écrivain. Je suis plutôt quelqu’un d’administration, de gestion. Je suis plus fait pour être au service d’un créateur qu’être créateur moi-même, tout en ayant quand même une certaine part dans la création, une responsabilité. J’ai créé un syndicat de bibliothécaires. J’ai toujours eu des postes de responsabilité, très rapidement. Ça m’a donné une certaine confiance en moi. Et je me suis dit: «Tiens, moi qui ai envie de faire quelque chose de plus ou moins créatif, l’édition ça pourrait être une possibilité».

Je crois sans fausse modestie que je suis quand même quelqu’un qui se débrouille assez bien dans ce domaine-là. J’ai une très grande mémoire. J’ai pas mal de prédispositions pour faire ça.

• Vous vous occupiez de toute l’administration de la revue Ecriture ?

Oui et pendant six ans. J’ai vécu un moment très intéressant, l’arrêt des Editions Galland. Roland de Murait s’occupait de la rédaction mais personne ne s’occupait de l’administration. J’ai tout fait tout seul. Ça, ça a été une très bonne expérience. J’ai appris pas mal de choses En même temps, c’était un travail ingrat et solitaire. Maintenant, le travail ingrat, je l’ai toujours mais il y a mon nom sur les livres. Ce sont mes choix. Le nouvel Ecriture ne m’intéressait pas parce que je ne suis pas un être collectif. Je respecte tout à fait une «démocratie», notamment vis-à-vis de mes auteurs. Je ne ferais jamais une correction ou je ne prendrais jamais une décision importante sans le leur demander. Ce que j’apprécie maintenant le plus, c’est l’autonomie. Bon, il y a des risques, bien sûr, parce que si je me casse la figure, c’est moi qui paye. Mais si ça marche, c’est moi qui reçoit. C’est aussi un plaisir d’arriver à faire ce que l’on a envie de faire et d’avoir les moyens de le faire. Pour moi, l’édition c’est avant tout l’envie de faire un beau bouquin, de partager un texte avec un auteur, de l’offrir au public et de créer un petit mouvement. C’est pas une affaire commerciale ou «se mettre en avant». C’est l’envie d’utiliser ce que je possède de mieux au profit d’une aventure littéraire.

• Quelle est la nature de vos rapports avec Bertil Galland ?

D’abord, c’était le grand modèle. Je crois que c’est un grand éditeur. Ça ne fait pas l’ombre d’un doute. Du temps d’Ecriture, il a été très réticent quand je lui ai parlé des projets d’édition. En fait, j’ai attendu plusieurs années et, quand je lui en ai reparlé, la décision prise, à ce moment-là, il a accepté et il a même conseillé. C’est un conseiller un peu éloigné de moi et c’est une bonne chose. Dans ce pays, on a besoin de cataloguer. Moi, on m’a catalogué un peu comme un sous-marin de Galland. Or, il n’a jamais vu mes projets littéraires. A part le livre de Grobéty, il n’avait vu aucun des manuscrits que j’ai publiés, ni une couverture, ni un logo. Je n’ai pas le même imprimeur, pas du tout la même équipe ni ses relations et je ne le vois pratiquement plus. Il est arrivé qu’il dise à des gens de s’adresser à moi. C’est en partie grâce à lui, mais surtout grâce à Jacques Chessex, que j’ai publié Michel Buhler. Il est clair qu’il peut se reconnaître dans certaines des choses que j’ai faites mais au fil des années mon catalogue deviendra très différent. Il y a des gens qui ont peut-être été déçus, qui attendaient de moi une certaine fidélité à cette image mais, pour moi, l’arrêt de Galland, c’est quelque chose de logique. Si vous regardez son catalogue, il faut remarquer qu’il y avait peu de jeunes auteurs, hormis Grobéty, Anne Cunéo ou Roland de Muralt dont il a fait un seul livre. Recréer un nouveau catalogue et une nouvelle génération, il n’a pas eu le temps ni peut-être l’énergie de le faire.

_

Il a peut-être aussi estimé qu’il en avait assez fait, ce que je conçois bien. Il y a une grande différence entre mes confrères et moi, c’est que j’ai un certain détachement par rapport à ce que je fais. Ce n’est pas vital pour moi. Je ne suis pas encore éditeur professionnel et ne tiens pas à l’être, bien qu’un jour ou l’autre la question se posera. Ça me paraît évident. Mais je ne veux pas — et c’est ma grande liberté – devoir dire : «…Je veux publier ce livre parce que j’ai besoin d’argent et parce qu’il y a une subvention». Là, j’ai fait six livres, je n’ai pas eu un sou de subvention. Je ne les refuserais pas si elles étaient accordées à mes choix mais j’éditerais quand même sans elles.

• Vous corrigez les manuscrits ?

Au départ, je crois que je n’aurais pas osé le faire. J’ai eu la très grande chance de commencer à travailler avec Monnier. Je lui ai fait des remarques, expliqué quelques réactions et, à ma grande surprise, il a fait des corrections. Il a notamment corrigé – ce que j’ai trouvé étonnant – la fin de son livre. Je l’avais trouvé belle mais elle laissait le lecteur indécis. Quelques jours après, j’ai reçu une nouvelle version. Pour moi, Monnier, c’était un auteur qu’on n’osait pas corriger. Lui, au contraire, attendait ça de moi. J’étais son premier lecteur détaché de sa famille ou de ses relations. En plus, c’était une œuvre qui était importante pour lui et très personnelle. Il avait besoin d’un autre regard. Ça m’a donné une très grande confiance en moi et j’ai pu continuer comme ça. Maintenant, c’est une chose à laquelle je tiens, mais il est clair que si un auteur refuse l’une de mes propositions, nous laissons le texte tel qu’il le désire. Ça se sent dans le bouquin à la longue. Il y a une unité qui se crée et, pour des textes aussi différents les uns des autres, il a un point commun, c’est moi. Des fois les gens ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui n’ont pas compris que j’édite Pajak. Et pourtant, il y a un point commun.

J’ai édité deux auteurs «connus», Monnier et Grobéty. Ce qui m’a quand même permis de m’installer sans trop de problèmes. Et ça, c’était un départ que je dois en partie à Galland et à Ecriture. Ensuite, j’ai édité Michel Buhler. Et puis, j’ai édité trois premiers romans, sans aucune subvention, alors que la plupart des éditeurs en obtiennent pour un premier roman; Sylviane Roche, François Conod et Frédéric Pajak. Conod a eu le prix Georges Nicole que j’ai relancé, qui n’avait plus été accordé depuis onze ans, que j’ai réorganisé, dont je suis le secrétaire et dont je vais continuer à éditer les lauréats. Si un autre éditeur avait eu l’idée avant moi de le relancer, eh bien, il en aurait bénéficié. La première fois que j’ai parlé du Prix Nicole – ça je tiens à le dire – je n’étais pas encore éditeur. Maintenant, pour le printemps, on fait une réédition du premier roman de Monnier, L’amour difficile, qu’il a publié chez Pion en 1953 et qu’il a écrit à moins de 30 ans. Il l’a revu et corrigé. Ça va être le lancement de la réédition de pratiquement toutes les œuvres de Monnier. Ce sera une édition simple, sans prétention. Monnier a une profonde richesse d’écriture et une profonde richesse thématique. C’est l’un des rares écrivains romands qui ait évoqué des actes politiques et des actes de conscience autre que simplement une contemplation. Il a une profonde honnêteté intellectuelle, une interrogation, une exigence spirituelle. On doit le redécouvrir et c’est dans ce sens-là que je veux le republier. L’autre titre sera une traduction d’un Suisse alémanique. Comme j’ai des jeunes auteurs français dans mon catalogue, j’ai envie d’éditer des jeunes auteurs suisses alémaniques. Les traductions qui sont faites ici sont faites dans le cadre de la collection CH, ce sont donc des titres qui ont bien marché en Suisse allemande, qui ont été de gros succès. Moi, je veux prendre la chose à la base, des livres de jeunes, même si ça n’a pas été un énorme succès.

• Avez-vous des retours différents selon les œuvres ?

J’ai tout de suite cru au Buhler. C’est un texte auquel j’étais profondément attaché mais je n’étais pas sûr, contrairement à beaucoup de gens, qu’il marcherait. Je pensais qu’on allait très rapidement le cataloguer comme une œuvre politique. Bon, c’est un succès, pas pour moi, pour la Suisse romande. Ce n’est pas un succès d’actualité. Les gens ont senti quelque chose de plus fort, notamment les gens concernés. Comme Portrait des Vaudois pour les Vaudois, La Parole volée a rendu la parole aux Jurassiens. Le Pajak, c’est une tout autre chose. C’est un livre qui a énormément surpris et qui a été souvent lu superficiellement. A peu près tous les critiques donnent un âge faux à l’adolescent du livre. Ils lui donnent 12 à 13 ans alors qu’en réalité, il en a 18. Et puis, on a rabaissé ce livre à un ramassis de mots grossiers et d’attaques verbales en tout genre. Je suis désolé mais ce n’est pas du tout ça ! Ce livre a un style très fort et ça, les critiques ont dû le reconnaître. Un jour, on m’a fait remarquer : «Ah oui mais c’est un livre méchant et vulgaire». J’ai répondu : «Vous savez, moi, quand j’avais 17 ans, j’étais comme le héros du livre. Je ne l’exprimais pas comme ça mais j’étais comme lui. A 17 ans, j’avais les mêmes raisons de violence. J’étais aussi orphelin, moi, de mère». Et ça dans le livre de Pajak, c’est une chose qui explose. On parle énormément de ce livre, Le Bon Larron, mais je sais que ceux qui en parlent ne l’ont pas tous lu. Autrement, j’en aurais vendu beaucoup plus. Le Pajak est un livre qui m’a permis de sortir de l’image que je donnais. Et ça, j’y tenais beaucoup. Roche a eu une très bonne critique. La réception immédiate a été faible mais c’est une chose à long terme. J’avais un peu peur. Je me disais : «… Ce n’est pas quelqu’un d’ici, c’est une autre mentalité, une autre approche». C’est ce qui me plaisait, en même temps c’était étranger et c’était suisse.

• Privilégiez-vous l’implantation locale ?

Oui, parce que je vis ici et que j’ai la mentalité d’ici. Et je veux maîtriser ce que je fais. Il n’y a aucun éditeur suisse qui a réussi à diffuser valablement les auteurs suisses à l’étranger, sauf en coédition. C’est net. Je vis ici, je travaille ici, c’est normal. Maintenant, je trouve qu’avec six livres, j’ai déjà un éventail très large. Le livre d’art, la poésie m’intéresseraient aussi. Je n’en fais pas parce que j’estime qu’il y a des collègues qui font ça très bien et qui ne font que ça. Par contre, dans mon domaine, je pense qu’après les trois grands, Zoé, l’Aire et l’Age d’homme, il y a une place à prendre, une ambiance à créer.

EDITIONS MON VILLAGE – UN ENTRETIEN AVEC ALBERT-LOUIS CHAPPUIS.

Les Editions Mon Village, fondées en 1955, ont trois collections : les Romans du Terroir, les Mystères et Aventures et les Visages et Coutumes. Dans la première sont publiés des livres qui racontent aussi bien «la lutte entre une épouse fidèle et la tenancière du Café de l’Ours, la deuxième désirant le mari de la première» que «l’histoire attachante d’un débile mental comme seul André Besson pouvait l’écrire», ou encore «le drame d’un couple n’ayant pas pu avoir d’entant». Les Visages et Coutumes rendent hommage à Paul Chaudet, au Général Guisan, au Messager boiteux ou à Terre des Hommes.

• L’importance de vos tirages est l’une des caractéristiques de votre maison.

Oui. Ils ont rarement varié. Ils oscillent entre 10, 15 et 20000 exemplaires. Besson, par exemple, on le tire au départ à 15-20000 exemplaires. Pour la simple et bonne raison qu’avec lui, nous débordons en France.

Ces tirages sont dus au fait qu’on a créé un club qui est demeuré très fidèle à la collection Mon Village. Ça nous fait près de 7000 exemplaires, assurés, à la base. Cela nous laisse 4-5000 exemplaires pour la librairie. Avec les libraires, je travaille très bien aussi. Ce qui n’était pas évident au départ. Maintenant, on fait confiance à la collection plus qu’à l’auteur lui-même actuellement. Là j’édite un très bon roman d’un écrivain français. C’est son premier livre.

• Une deuxième caractéristique, c’est que votre public a tout d’abord été campagnard.

Mon club s’est créé à la campagne avant tout. J’y habite. Je suis de souche paysanne. Je le suis resté d’esprit. Quand j’ai démarré avec mon livre La Moisson sans grain, je me suis d’abord adressé au cercle si restreint campagnard. Et ce n’est pas un cercle restreint puisque le résultat a été tout à fait réjouissant. J’avais fait une démarche par le canal de La Terre vaudoise, le journal typiquement agricole, et c’est par ce canal que j’ai pu acquérir entre 4 et 5000 abonnés. Mais, depuis cette époque, les lecteurs des éditions Mon Village se recrutent aussi bien à Lausanne, Neuchâtel qu’à Denezy par exemple. A chaque parution on envoie à l’examen ce qui vient de sortir. C’est une clientèle tellement habituée à nous recevoir que si on a quinze jours de retard, elle nous téléphone. C’est peut-être le deuxième-troisième âge plutôt que des jeunes parce que notre démarche s’adresse plus à cette clientèle qu’aux jeunes, plus intéressés par la bande dessinée que par la littérature en général. Le genre de Mon Village, c’est le terroir, la nature avant tout, c’est populaire dans le sens le plus large du terme, de très bons textes en général. On opère une sélection de façon à ne pas proposer à nos lecteurs des textes émargeant de notre genre. Dieu sait si on reçoit des manuscrits ! Un ou deux par semaine ! Beaucoup plus de France que de Suisse.

On reçoit des choses impossibles, invraisemblables, illisibles, bourrées de fautes d’orthographe et de style. Il y a beaucoup de gens qui envoient leur autobiographie.

• Vous êtes présent au Salon de l’Agriculture de Paris ?

C’est une présence un peu symbolique au sein de l’Association des Ecrivains paysans qui est très vivante, très active. C’est une chic ambiance. Nous avons chaque année un Congrès. Il se tient une fois dans le Midi, une fois dans le Nord ou dans l’Ouest, alors j’y vais volontiers parce que ça me fait découvrir un peu la France. On est toujours chaleureusement accueillis par la ville où nous siégeons. Vin d’honneur, réception à l’Hôtel de Ville. Généralement, les autorités sont très ouvertes à l’activité de notre association et nous le prouvent par leur générosité.

• Vos auteurs sont des paysans ou des gens qui écrivent pour des paysans ?

Ils ne sont ni l’un, ni l’autre, exception faite, peut-être de Jean Robinet, président actuel de l’Association des écrivains-paysans. Mais certains ont des ascendances paysannes marquées qui déteignent dans la plupart de leurs œuvres. En ce qui me concerne, c’est vrai, j’ai débuté comme paysan en publiant La Moisson sans grain qui est une gentille histoire et qui a connu le succès dès sa parution. On en a vendu, c’est incroyable ! Le peuple des campagnes m’en a redemandé. Moi, j’étais incapable d’écrire davantage. J’avais la ferme. Je m’en occupais à 100 % avec mon père. Je me suis dit : «Mais au fond pourquoi pas Le Silence de la terre de Chevalier qui a beaucoup de succès au Théâtre du Jorat». Sur ma demande, l’auteur a donc transcrit sa pièce en roman qui a eu un succès retentissant. Comme il fallait trouver d’autres textes en rapport avec l’esprit de cette collection qui commençait à naître, l’idée m’est venue de créer un prix littéraire doté de 10000 francs. C’était pratiquement une avance de droits. André Besson a vu l’annonce parue dans Le Monde. Il avait son manuscrit La Grotte aux loups qui était prêt et c’est son ouvrage qui a été couronné. On en a vendu à ce jour quelque 40000 exemplaires. On a sorti quinze ouvrages de lui dont Le Village englouti qui a été adapté pour la télévision. Rien d’étonnant à ce qu’il dépasse actuellement les 50000 exemplaires.

• La première fois que j’ai entendu parler de vous, c’était à propos de Pipe.

C’est un peu mon histoire. J’ai vu trois ou quatre fois le film puis je me suis approché de Yves Yersin et je lui ai dit : «Vous m’auriez demandé un scénario, j’aurais écrit exactement la même chose». On avait un employé qui faisait des petites fugues aussi. Alors, on a signé un contrat puis je suis parti comme ça. On s’est très bien entendu. On a eu un tout petit problème, accidentel, après coup. J’avais l’obligation de signaler dans la publicité : librement adapté du film et, dans un prospectus, j’ai mis tiré du film. Ils ont pinaillé sur ce mot qui m’a coûté huit mille francs.

• Votre entreprise est prospère. Quel est son avenir ?

Je ne vais pas faire de l’édition jusqu’à cent ans. Le problème, c’est de trouver un successeur qui travaille dans le même esprit. On vit avec quatre titres par année. Le personnel est payé correctement. Il n’y a aucun bénévolat. Il est normal que celui qui apporte son grain de blé à l’édifice soit rémunéré. Je n’ai jamais sollicité les pouvoirs publics. Ce n’est pas une question de fierté. Je l’ai fait une seule fois pour le volume consacré à Paul Chaudet. On ne m’a même pas répondu à Pro Helvetia. L’unique participation des pouvoirs publics que j’aie reçue, je ne l’ai même pas demandée. C’est l’Etat du Valais qui a donné une bourse de 3000 francs à Manon Hubert pour L’Arbre foudroyé, un ouvrage qui a connu un réel succès. Je crois que l’auteur n’a pas eu à se plaindre des éditions Mon Village puisque, tiré à 10000 exemplaires, il n’en reste, à ce jour, que deux cent cinquante exemplaires.

EDITIONS FAVRE – UN ENTRETIEN AVEC PIERRE-MARCEL FAVRE.

Le plus éclectique des éditeurs romands, fondateur du Salon du Livre, nous a reçu et à répondu à nos questions. La diversité de son catalogue qui va de Que penser des apparitions, île la Vierge, en passant par Kadhafi, jusque Putain d’amour de Rolf Kesselring, nous a contraints à rester dans de modestes généralités.

• Vous êtes le fondateur du Salon du Livre ?

Oui. C’est exact. J’y songeais depuis longtemps. Il y a quatre ans, j’ai décidé de concrétiser. J’ai réuni une équipe et je l’ai réalisé. Il y en a eu une édition l’an passé. Cette année, ce sera la deuxième. Cela se prépare longtemps à l’avance. Je travaille déjà sur 1989-90.

• Comment concevez-vous votre travail d’éditeur ? Votre catalogue est large, éclaté…

C’est exact. J’ai un catalogue très ouvert. Je publie 50 livres par an, livres de genres très différents. Je publie trois ou quatre albums de photos, de beaux livres. On sort des biographies, également des livres politiques, une collection très riche sur le cheval, des livres sur la danse, A corps perdu, Patrick Dupond, Béjart, etc., une collection de littérature générale et même une collection très pointue de textes sur le théâtre.

• Etes-vous un éditeur plus commercial que la moyenne de vos collègues ?

Je ne suis pas hyperspécialisé, je ne suis pas orienté que dans le beau livre, ou que dans la littérature. J’ai – je le répète – une maison d’édition générale qui peut accueillir toutes sortes d’ouvrages.

• Mais comment vous situez-vous par rapport aux autres éditeurs ?

Je ne tiens pas à me situer. Chacun fait ce qu’il veut.

• Vous avez publié, par exemple, le livre d’entretiens avec Dimitrijevic.

Ah oui. J’ai une attitude tout à fait positive, amicale envers les collègues. Je trouve très bien que chacun fasse ce qu’il lui plaît. J’espère que je ne dérange pas trop… enfin… je m’en fous. Je fais des choses qui m’intéressent.

• Et tout ce que vous publiez vous intéresse ?

Au moins un peu. Parfois, énormément et parfois, un peu moins. On peut publier un livre parce qu’on vous propose quelque chose qui complète une collection. On peut ne pas toujours adhérer à cent pour cent. Mais si c’est complètement médiocre, on ne va pas l’intégrer.

• Avez-vous des directeurs de collections ?

Ça dépend. Dans le domaine équestre, que je connais mal, j’ai un directeur de collection. Pour la danse, j’ai un ami qui est auteur, qui connaît bien le domaine, je ne publierais pas sans le consulter. Bon, on n’est pas structuré de manière figée et définitive. Je me fais conseiller au gré des situations.

• Quels sont vos tirages de départ ?

De 2000 à 20000.

• Quelles ont été vos meilleures ventes ?

Les biographies de stars comme Jean-Jacques Goldmann ou Renaud. Je vends 80% de mes livres en France.

• Avez-vous connu des échecs ?

Ça m’arrive comme ça arrive à d’autres. J’espère un petit peu moins souvent. C’est tout à fait normal. On peut avoir un coup de cœur tout en ayant conscience que ce n’est pas chose facile de le faire partager.

• Quels sont vos livres préférés parmi ceux que vous avez édités ?

J’ai édité une biographie, Les voyages extraordinaires de Louis Moreau Gottschalk de S. Berthier (544 pages). Et plein d’autres. J’en ai publié bientôt 350…

• Vous êtes indépendant financièrement ?

Je ne dépends pas d’un groupe. Sur ce plan-là, je suis totalement indépendant. Sur les autres plans aussi d’ailleurs…

• L’éclectisme de votre catalogue rend l’objet difficile à saisir.

Ecoutez ! Ce que je fais correspond à ma nature. Moi, je ne suis pas un fanatique. J’adore un certain nombre de choses… J’adore la cuisine chinoise mais je n’aime pas que la cuisine chinoise. Je suis é-clec-ti-que ! J’adore la peinture mais j’aime aussi la photographie, aussi la politique, aussi, dans certains cas, le livre pratique. C’est vraiment la question simpliste de quelques-uns. Si on veut me critiquer, on commence par dire : «Ouais, Favre y fait tout !» Ce qui veut dire : « Il fait n’importe quoi». Je trouve ça d’une stupidité rare. J’ai une production riche ! C’est tout ! J’ai une production abondante et riche ! Et je prétends avoir une production de qualité ! Dans les domaines en question… Bien entendu, de cas en cas, on peut ne pas aimer tel ou tel ouvrage. OK. C’est en ordre. Bien entendu. C’est normal. Mais, globalement, mes livres sont remarqués, sont lus, intéressent, ont des papiers. C’est pas par hasard. S’imaginer que les journalistes vont faire un papier sur vos bouquins en pensant : «C’est de la merde», c’est pas possible, ça ne tient pas debout. S’il y a des papiers, une vente, c’est qu’il y a un intérêt. C’est heureux. Moi, j’ai une vision large.

• Vous êtes un éditeur heureux ?

Soyons sérieux. Ce domaine est un domaine très-très-très-très-très difficile. Je connais d’autres domaines. Je veux dire que c’est peut-être la chose la plus difficile. C’est un métier où il faut tout le temps se battre pour des choses nouvelles. Vous n’avez pas de répit. Vous devez toujours repartir en guerre. Vous ne pouvez pas exploiter une situation. Un livre, hélas, a une vie courte. Il est chassé par un autre livre. L’espace en librairie est restreint. Il faut tout le temps revenir avec autre chose, donc, à quelque part, c’est infernal. Infernal ! Mais c’est aussi très excitant…

EDITIONS D’EN BAS – UN ENTRETIEN AVEC MICHEL GLARDON.

Ce sont des éditions constituées en association sans but lucratif dont sont membres les souscripteurs réguliers qui reçoivent à domicile un choix de quatre à six nouvelles parutions par année, avec droit de retour. L’assemblée générale élit le comité qui fonctionne comme comité de lecture et élit les responsables de l’animation et de la gestion. Cette année le comité est composé de Pierre Chessex, Ursula Gaillard, Gilbert Musy, Margrit Patrocle, Katlnka Urbanovici. L’animation et la gestion sont assurées par Marie-Ange Wicki, Lise de Montmollin et Michel Glardon. C’est ce dernier que nous avons rencontré.

• Les Editions d’en bas sont-elles militantes ?

Un mélange de militantisme, de bénévolat, d’enthousiasme. Comme beaucoup d’éditions en Suisse romande. Ça marche toujours à la passion. Le marché est trop étroit. Militant ? Oui dans la mesure où on défend une certaine ligne qui est large : milieux populaires, droits de l’homme, écologie, féminisme. On a presque mis dix ans à sortir notre premier livre sur la prison, Prison, droit pénal : le tournant ? qui n’est pas un livre militant. C’est un dossier. Il y a des gens extrêmement respectables qui ont écrit là-dedans. Et puis, on a publié le livre de Jacques Fasel, Droit de révolte. On a publié beaucoup de choses sur la psychiatrie, les maisons d’éducation, la prise en charge des toxicos, l’assurance-invalidité.

• Quelle est votre spécificité ?

On est du côté de ceux qu’on voit comme des victimes. On reste là-dessus, sur une ligne de défense populaire. Mais on publie aussi des universitaires, de la pensée critique, de l’anthropologie.

• N’êtes-vous pas dans le misérabilisme, les bons sentiments, l’apitoyement ?

Pour ça, j’étais content de sortir le livre de Schulte-Tenckhoff qui est une histoire critique de la pensée anthropologique occidentale. La Vue portée au loin est finalement une observation de la pauvreté intellectuelle de cette pensée. (Rire). On exprime le pôle négatif, ce qui est nié, contre, critique. On a une vieille fidélité qu’on n’abandonnera pas à l’égard des plus pauvres. Nos premiers livres continuent à nous inspirer. C’était L’Assurance des pauvres au moyen âge dans le Pays de Vaud et La Redresse, donc les pauvres ou leur prise en charge. Bon, on fonctionne quand même comme une boîte d’édition normale. Nos frais généraux sont minimes. On n’a pas des locaux somptueux mais on se paye. Il y a un comité de bénévoles et trois salariés. On est en tout cas dans les normes de la convention collective (Rire). On a sorti cent titres en dix ans, dix à douze titres par an. On s’est fixé un plafond. Au-delà, on ne peut plus défendre chaque bouquin. II y a une limite intellectuelle, affective. On n’a pas envie de la division du travail. Je ne veux pas diriger une boîte. J’aime mieux être animateur d’un projet, d’une petite équipe. On tire en moyenne à 1500 exemplaires sauf pour des travaux universitaires où on tire moins. Parfois, pour les petits guides, c’est 3000. Notre titre qui a le mieux marché, c’est Moi, Adeline, accoucheuse qu’on a coédité avec Monographie. Ça a été fabuleux comme surprise, comme succès. C’est vrai que tout le monde, une fois, est né. Adeline Favre représentait à la fois le passé, le traditionnel qui est en vogue en Suisse, les racines, et en même temps, elle avait un côté super-moderne. Il y avait dans son texte une critique de la médicalisation de la naissance. On s’est retrouvé avec les vieilles sages-femmes valaisannes et avec les jeunes féministes genevoises. Le tabou qu’il y a eu

autour de la naissance, de ses aspects physiques, est tel que de le rompre un petit peu, ça intéresse les gens, les hommes aussi. On continue à très-très bien le vendre. On en a vendu 30000 exemplaires en Suisse romande. En Suisse allemande et en Allemagne, où il est sorti en livre de poche, il s’en est vendu aussi à peu près 30000. Adeline a accouché 8000 bébés et 60000 bouquins. C’était une personnalité qui avait une manière de parler, une présence considérable. Elle a été notre best-seller et j’imagine qu’elle va le rester. En Suisse romande, il y a trois livres qui ont superbement marché : Poudre de sourire aux Editions Clin d’Oeil, les mémoires de Marie Métrailler, sorti maintenant en livre de poche, Pipes de terre et pipes de porcelaine, le récit de Madeleine Lamouille que Luc Weibel a mis en forme, sorti chez Zoé et Adeline chez nous. Trois regards de femmes qui ont travaillé, regards sur le passé. A propos de parole ouvrière, j’étais très content que le Buhler sorte et qu’il sorte chez Campiche parce qu’on n’est pas en concurrence réelle entre éditeurs. Ça arrive ! Mais par exception… Au moment de la votation sur le droit d’asile, il est sorti une série de bouquins. Nous, on avait été les premiers, trois ans avant. Là, tout à coup, il y a eu surabondance. On va éditer un livre pour le centenaire du parti socialiste. J’ai trouvé sympathique qu’il nous confie ce travail d’édition. Ça veut dire qu’on n’est pas trop marginaux. On participe de la gauche, comme ça, au sens large. Sur ce livre, les historiens ont refusé le côté passéiste, le bon souvenir des grèves. Ils ont plus tourné ça du côté de la réflexion. En 1980, on avait sorti Le Syndicalisme suisse de Garbani et Schmid, histoire politique et critique de l’Union syndicale, parallèlement au livre de célébration classique qu’elle même avait édité. Le nôtre est beaucoup plus précis, reste un ouvrage de référence. Pour le parti socialiste, ça m’amuserait qu’il y ait un éditeur marginal qui sorte un livre contre.

• Est-ce que vous touchez des subventions ?

Maintenant, on a de bons rapports avec les pouvoirs publics. A terme, la qualité du travail, indépendamment un peu du contenu des textes, joue aussi son rôle. On va reprendre l’édition des dossiers de Pro Helvetia. Notamment, deux livres sur l’écriture féminine en Suisse. On ne sera pas subventionné comme édition. Ils ne le souhaitent pas, nous non plus. Mais sur des bouquins qui constituent un apport réel, même s’il est critique, on ne peut pas dire qu’on soit bloqué. Un livre comme celui de Geneviève Heller réussit à avoir une aide de la Commune de Lausanne, du Département de l’Instruction publique et de Pro Helvetia parce que cela apporte quelque chose d’incontestablement positif à la connaissance de l’institution scolaire. La subvention permet de vendre le livre à 34 francs au lieu de 55 francs. C’est sûr que ça allège. La durée qu’on représente aplanit certaines difficultés dues aux positions plus ou moins violentes, contestataires. Mais c’est évident que si on publie Jacques Fasel, on va pas demander une subvention à Justice et Police (Rire). Ou pour Vos droits face à la police et au juge d’instruction, même si on en a beaucoup vendu dans la police. C’était superbe. Un commissaire au téléphone : « On est intéressé. Vous nous en envoyez vingt». Il y a des bouquins qui, s’ils étaient un tout petit peu moins critiques, auraient des subventions. Mais moi, je ne me sens pas du tout persécuté. (Rire). Ils reconnaissent finalement le boulot qu’on fait. De même, pour moi, il y a un grand éditeur littéraire, c’est Marlyse Pietri de Zoé. Au niveau suisse romand, c’est ce que Galland a représenté.

Elle a vraiment des choix, des goûts, elle réussit à les imposer. Ce qui la motive, c’est de produire des vrais textes littéraires. Il y a des textes qui circulent entre éditeurs. Bon, il y a le mauvais côté où on t’envoie ce qu’on à refusé. Nous, on en reçoit beaucoup comme ça, des ouvriers qui ont mal écrit, alors on leur dit: «Allez aux Editions d’en bas, c’est leur vocation…» (Rire). Mais, il y a le bon côté, certains textes très bons mais pas vraiment impératifs pour nous. Je les envoie à Marlyse Pietri, c’est elle qui les défendra le mieux. Et c’est là que je vois le genre de fonction de Campiche. Le Canton de Vaud qui a un rôle prédominant en matière d’édition, un Romand sur trois est vaudois, ne pouvait pas se passer d’avoir un éditeur. C’était un besoin et Campiche le remplit admirablement. Il a sorti Monnier qui n’est pas facile à vendre. Mais cette culture protestante vaudoise, c’est plus de ça qu’on a besoin. Ça reproduit un peu trop ce côté ventre mou de la culture romande. C’est comme Chappuis qui correspond à un besoin, vaudois essentiellement. Et il le satisfait. C’est le côté un peu obscur, alors que Campiche représente le côté lumineux, ce culte de soi qu’ont les Vaudois et le côté passéiste. Chappuis, dans ce métier, c’est le seul qui fasse des ronds et en soit fier. Quand tu es un paysan, tu n’as pas honte de devenir un gros paysan. Il me disait une fois : «Moi, j’ai trouvé une mine d’or dans mon jardin…»

• Il faut être maso pour lutter contre cette mollesse de bon goût. C’est christique, une perte de temps.

Ramuz avait encore un souffle mais ce Canton, dans cette espèce d’autoglorification permanente… Nous, on a sorti, Baobabs en carton d’Alain Bugnon. C’est la zone, le roman policier témoin de son temps et ragna-gna. Eh bien, à part une critique de Kuffer… Il a fait une critique superbe ! C’est la seule vraie qu’on ait eue jusqu’à maintenant. Après t’as de la peine à vendre… Si tu sors des bouquins de femmes, tu as une critique de Nicole Métrai. Les livres de femmes sont d’une manière générale plus facile à vendre que les livres de types. Huitante pour cent des livres sont lus par des femmes, donc ça me paraît logique qu’elles pèsent finalement sur le marché.

OFFICE DU LIVRE – UN ENTRETIEN AVEC JEAN- FRANÇOIS GONTHIER.

La prestigieuse maison fribourgeoise, l’Office du Livre, a changé de propriétaire. Son fondateur, Jean Hirschen, est décédé Tannée dernière. M. Jean-François Gonthier, son nouveau directeur, est un vieux professionnel de l’édition. La collection Médiations de Denoël qui a publié Lukács, Burckhardt, Francastel, Nietzsche, Klee, Benja¬min, etc., c’était lui. Il nous parle de ce qui sera conservé et de ce qui sera transformé à l’Office du Livre.

• Le groupe Edipresse va-t-il changer la politique éditoriale de l’Office du Livre ?

Le groupe Lamunière était déjà dans l’Office du Livre avant la mort de Jean Hirschen. En fait, ce n’est qu’une prise de majorité. Avant, on était avec le groupe Nicole à 50/50. Aujour¬d’hui, on est totalement maîtres de la situation. Personnellement, ce qui me plaît, c’est qu’il y a un fonds, un catalogue qui se tient, une réputation importante. Jean Hirschen a été un des premiers à comprendre ce qu’était la coédition internationale. Il y a donc un réseau d’éditeurs internationaux qui ont eu l’habitude de travailler avec lui et qui ont eu confiance en son professionnalisme. Il y a toute une série d’aspects positifs. Je ne vais pas continuer tel quel. Je vais faire évoluer la maison vers ce que je suis. Notamment en ce qui concerne la présentation graphique et la manière d’aborder certains livres. Jean Hirschen a développé une quantité de choses avec très souvent des auteurs parmi les meilleurs.

_

Pour la politique des auteurs, on n’aura pas grand-chose à changer. Sur le plan de l’objet, de la mise en pages, de l’approche graphique, on a envie de moderniser, d’être plus près de ce que sont les préoccupations des gens, d’être moins album, tout en gardant la qualité, l’exigence technique. L’Office du Livre était un fabricant de livres pour d’autres. C’est ce que je suis en train de transformer. C’est une nécessité économique : je ne peux pas trouver de marge si je dois revendre ma production en langue française à un coéditeur. Je suis maintenant – et heureusement – condamné à devenir l’éditeur qui prend tous les risques. Probablement aussi en langue anglaise à cause de la fluctuation du dollar. Je vais éditer et faire diffuser aux Etats-Unis alors qu’avant on y vendait les livres fermes. C’est un risque que j’estime possible parce que la langue anglaise est appelée à devenir pratiquement la seconde langue de tout éditeur d’art. Cela représente les Etats-Unis, l’Angleterre, l’Allemagne, la Scandinavie, la Hollande, l’Asie, le Japon. Ce marché tend réellement à se développer. Et il y a aussi une transformation des besoins. L’édition d’art a un bel avenir si on arrive à comprendre ce que le public attend.

Les gens qui vont à une exposition sont 200 000 et attendent un certain nombre de choses. En principe, ils les trouvent. Ensuite, ils ont peut-être envie d’avoir chez eux une partie de cette exposition. Et qu’est-ce qu’il y a en face d’eux ? Des albums… Des livres à feuilleter, une fois… deux fois… des livres dans lesquels l’organisation n’est pas dynamique, qui ne leur donnent pas le sentiment qu’ils peuvent y revenir. C’est un espèce de cours ex cathedra, un texte un peu solennel, des illustrations à la suite les unes des autres. Ce n’est pas réellement bâti et pensé pour un public qui a maintenant des exigences nouvelles. La télévision en couleurs est à la maison. Les gens voyagent, circulent. Il y a beaucoup de magazines. Ça ne veut pas dire que le fond du sujet soit tellement différent mais c’est la manière de l’aborder qui fait tout. En ce qui me concerne, je vais consacrer beaucoup d’énergie et beaucoup de soin à faire des livres nouveaux. Le «coffee table book», c’est terminé. Le public s’est élargi. Les gens qui avaient besoin de montrer socialement qu’ils ont du livre chez eux, ils en ont, ils en ont assez ! Il suffit d’avoir quatre Skira pour montrer qu’on a quelque intérêt pour l’art. L’acheteur de livres actuel a une exigence très-très différente. Et on a soi-même un certain nombre d’envies personnelles. On voit des choses. Ce Rodin – La porte de l’enfer, je n’en aurais jamais eu l’idée si Yann le Pichon ne m’avait pas montré un jour les photos de Carol-Marc Lavrillier. J’y ai découvert qu’il y avait la possibilité de photographier la sculpture d’une certaine manière. Lavrillier est fils de sculpteur. Il a montré à travers ses photos qu’un artiste pouvait avoir une vision d’un autre artiste. Ça, ça m’a donné totalement l’envie de faire ce livre. Je le voulais strict et conforme à l’esprit des photos. C’est comme une caméra qui tourne autour, qui va derrière la sculpture, dans le creux même du relief de la porte. J’ai donc tenu à ce que le découpage soit un peu celui d’un film. J’ai trouvé un directeur artistique qui vient de la photographie et qui a traduit cette émotion dans une rigueur de mise en pages, dans un rythme. Le livre est fait de trois parties.

_

Premièrement: un texte important et plus de deux cents cinquante documents de petit format. C’est un texte de Yann le Pichon qui a beaucoup vibré à la découverte de cette œuvre, qui explique les tenants et les aboutissants, l’importance de l’œuvre, d’où elle vient, ce qu’elle a apporté, en quoi elle est centrale dans l’œuvre de Rodin.

Deuxièmement : cette séquence longue et superbe des photos de Lavrillier. Troisièmement: une partie consacrée aux photographies que Rodin avait commandées aux meilleurs photographes. Il avait l’habitude de retravailler ses sculptures en fonction d’un matériel photographique. C’est une sélection de documents assez exceptionnels. Ce livre est aussi le plaisir de la chose. On n’a mis pratiquement aucune légende sous les grandes photos. Ça doit défiler comme un film. C’est publié sous la marque Pont-Royal. Robert Laffont et nous avons décidé de la faire revivre. Elle n’était plus utilisée depuis 1973-74. C’est une marque qui a disparu du marché mais qui était synonyme de prestige, de haute qualité.

• Est-ce que l’édition romande vous inspire ?

Je suis lausannois. Je suis né en 1931 à Lausanne. (Rire). Très rapidement, après mes études, je suis parti à Paris où j’ai fait de l’édition pendant trente ans. C’est moi qui ai créé la collection de poche Médiations qui se publie toujours sous mon nom. Et j’ai fait bien d’autres choses… Ayant pris des responsabilités importantes dans le groupe Lamunière, sur le plan de l’édition, je m’aperçois avec beaucoup de ravissement qu’à partir d’ici, si on a une vision internationale, des contacts, des possibilités, c’est une très grande chance de pouvoir faire de l’édition ici. Il y a une chose que je regrette, c’est qu’il n’y ait pas suffisamment d’éditeurs, donc peu de gens, de collaborateurs faciles à trouver, parce qu’il n’y a pas de marché. Mais si on peut créer une équipe motivée, on a un certain calme, une manière de voir les choses, une qualité de travail, une responsabilité individuelle exceptionnelle ! En tout cas, moi je suis très heureux de faire de l’édition d’avant-garde, à la pointe des choses, à partir d’ici.

EDITIONS 24 HEURES – UN ENTRETIEN AVEC JEAN- FRANÇOIS TIERCY.

Les Editions 24 Heures, c’est la collection Témoignages, prolongement cohérent pour un éditeur de journaux. C’est aussi un relais entre Bertil Galland et Jean-François Tiercy. Seul un groupe comme Edipresse pouvait éditer l’Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud. Les titres de la collection Tel M ce Siècle comblent des vides. La collection Ecrivains est l’un des apports de Galland aux Editions 24 Heures. Elle reprend des titres qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché du livre.

• La collection Témoignages, est-ce une de vos idées ?

C’est une collection qui est née de l’occasion. Il se trouvait que deux dissidents, l’un Chinois, l’autre Polonais, qui avaient quelque chose à dire sur leur aventure personnelle, sont venus nous trouver. Nous nous sommes dit que c’était l’occasion de créer une collection avec une image graphique assez affirmée, sans programme éditorial bien déterminé. Nous ne réservons pas cette collection à un type de témoignage, aux dissidents. Le volume suivant, c’est un chirurgien cardio-vasculaire. Le prochain, ce sera peut-être un agriculteur ou un colonel. C’est ouvert.

• Vous dirigez aussi la collection littéraire ?

Oui. Sa nouvelle mouture va être lancée prochainement. Il s’est passé ceci : Bertil Galland a arrêté son activité d’éditeur, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne veux pas revenir, en gardant une certaine nostalgie et une impressionnante série de contacts avec les écrivains de ce pays. On peut considérer que la collection Ecrivains est à la fois une suite à ses activités et une conception nouvelle. L’idée est de publier ensemble une ou plusieurs rééditions avec une ou deux nouveautés. Ce sera moins une collection de découvertes qu’une collection pour les écrivains déjà reconnus.

• Que des écrivains reconnus… Peu de risques…

Je ne dirais pas ça. Un écrivain peut être reconnu sans marcher commercialement. Et si cette collection prend sa vitesse de croisière, on pourra publier en alternance des écrivains reconnus et des nouveautés.

• J’ai l’impression que chez vous la rentabilité est primordiale.

C’est une impression qui naît peut-être de l’artillerie publicitaire d’Edipresse. En réalité, le risque éditorial est le même. La publicité est un investissement. L’échec ou le succès sont les mêmes pour nous que pour n’importe quel éditeur. Les dirigeants de ce groupe savent que l’édition n’est pas le secteur le plus rentable. Finalement, nous sommes extrêmement libres de faire ce que nous voulons. Nous sommes peut-être moins contraints par des impératifs de rentabilité que d’autres…

• Peut-être… Depuis combien de temps faites-vous cela ?

Depuis cinq ans. J’ai trente-quatre ans. Je suis devenu responsable éditorial, il y a deux ou trois ans.

• Avez-vous publié un livre pour lequel vous éprouviez une passion ?

Ah oui ! Bien sûr ! (Rire). Plusieurs, même. J’ai été très content de publier le livre de Pierre Izard parce que, là, on mettait au jour une extraordinaire iconographie. Imaginez un reporter-photographe qui travaille dans les journaux pendant cinquante ans. Nous avons vu ses archives complètes. C’était formidable. J’ai beaucoup aimé. L’acuité du regard, la tendresse. Nous dirigeons en commun avec Bertil Galland tout le programme éditorial et puis on se partage les collections. Il n’y a pas de hiérarchie déterminée. Tout le monde met la main à la pâte. Personne n’a de chasse gardée. Il y a d’autres collections qui sont des Sachbucher, des essais documentés, des reportages. On fait un double travail. On reçoit des choses, des manuscrits et on suscite beaucoup de livres. Dans la collection Cartes sur table, qui réunit des essais critiques, il y aura beaucoup de commandes. Le premier titre est une traduction d’un livre d’un journaliste alémanique qui critique les institutions suisses et se demande pourquoi les gens ne vont plus voter. Dans nos livres, le titre qu’on a le mieux vendu jusqu’à présent est indiscutablement l’Encyclopédie vaudoise. C’était une surprise pour tout le monde d’ailleurs. Au départ, aucun éditeur n’en voulait. Les Editions 24 Heures sont nées de cette encyclopédie. En fin de compte, les douze volumes se sont tous vendus à plus de 20 000 exemplaires. C’est le phénomène. Elle a répondu à un besoin. Et Bertil Galland a su rassembler autour d’elle des centaines de personnes qui y ont travaillé bénévolement.

• Avez-vous connu un échec intégral ?

(Rire). Le pire… Un échec incompréhensible, c’est le bouquin qu’on a fait sur Eugène Grasset. Inconnu du grand public, un Suisse qui a révolutionné les arts graphiques à Paris, une iconographie de premier ordre, c’était un sujet merveilleux. Tout était bien. On s’est cassé la figure. On n’a rien compris. Moi, j’aimerais que les Editions 24 Heures deviennent un grand éditeur de non-fiction, qu’une collection comme Carres sur table crée une tradition d’expression non fictionnelle parce que cette tradition n’existe pas ou très peu en Suisse romande alors qu’elle existe en Suisse alémanique. J’espère qu’en publiant des livres qui au début seront peut-être un peu bruts nous fonderons une tradition qui nous permette d’avoir des essayistes comme les Allemands ou les Français.

• Bonne chance…

Merci !