« Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui gronde ?

Vous voulez changer le monde ? Montrez-le. »

Jean-Baptiste, évangile de Matthieu.

Tel un journal intime nostalgique, le film retrace dix années de la vie du cinéaste et de ses ami.e.s, à travers les fêtes et les luttes, en essayant de saisir chaque moment et de se souvenir de ceux passés ensemble.

C’est une ode à la vie païenne, aux communautés et à ces gestes qui nous ont permis de vivre ensemble depuis dix mille ans.

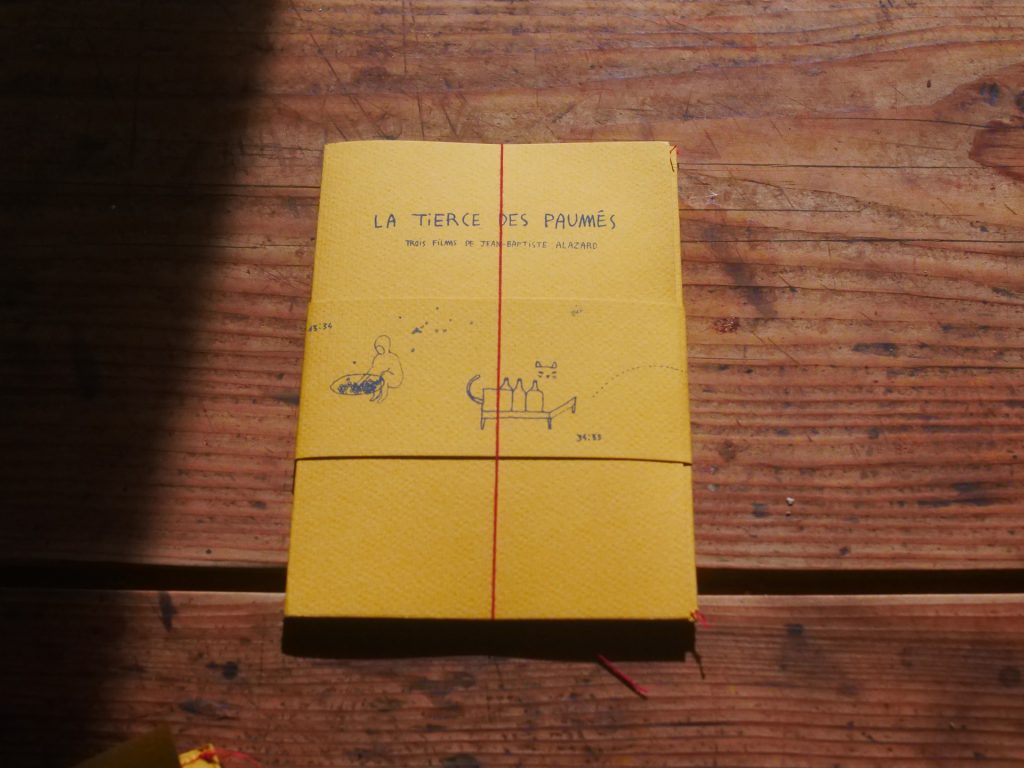

Épilogue à LA TIERCE DES PAUMÉS, Trilogie Documentaire (2013-2021)

*** INFOS COFFRET DVD (15€!) – FILMS & TOURNÉE : https://www.latiercedespaumes.fr

ENTRETIEN AVEC JEAN-BAPTISTE ALAZARD

Quelle est la genèse de La Tierce des paumé.e.s, titre de cette trilogie ?

Ce projet a germé à la fin de mes études de cinéma, lorsque je vivais à Paris. Ayant grandi à la montagne, j’ai eu besoin au sortir de l’école, de retrouver un mode de vie qui me corresponde plus, ainsi qu’une manière de faire des films différente de celle pratiquée durant ma formation. J’ai emménagé par amitié dans un lieu collectif au creux d’une vallée des Pyrénées – où j’ai rencontré pas mal de gens –, avec le désir de ne pas séparer le cinéma et la vie. J’ai toujours été attiré par l’idée de filmer sous une forme de journal. Ce qui m’intéresse, c’est le fait de filmer en ne faisant pas que cela, en participant à la vie. Par exemple, pour La Buissonnière, je faisais les mêmes choses que Martin et Julien, sauf qu’à certains moments, je prenais la caméra. Pareil pour le tournage de L’Âge d’or. Lorsque j’ai commencé La Tierce des paumés, j’étais en recherche d’un engagement politique vers une autre manière de vivre, et les personnes que j’ai choisies de filmer incarnaient pour moi cette recherche. Mais si j’avais dès le début l’idée de suivre cinématographiquement plusieurs personnes, je me suis vite rendu compte que pour aller en profondeur dans la relation et pour construire les personnages, il fallait dédier un film à chacun – plutôt que de faire le choix d’une œuvre chorale. De là est née la nécessité de faire plusieurs films.

Vous nommez cette trilogie en donnant à paumé une autre définition (“celle ou celui qui cherche”). D’où vient ce choix ?

Je pense que pour retrouver un sens face à une modernité qui vide le langage de sa substance, il faut se réapproprier la définition de certains mots. Paumé a une connotation négative et je voulais le définir par une positive. Les personnages que je filme sont considérés comme paumés socialement en regard de notre société, géographiquement aussi par les lieux où ils ont choisi de vivre. Mais paumé, dans un sens plus large, nous le sommes tous face au monde, au vivant, face à l’ampleur cosmique de l’univers. Se réapproprier le terme, revendiquer que nous sommes perdus presque de manière métaphysique, cela permet, au lieu de subir un état de fait, d’en faire une force. D’affirmer le doute comme moteur de l’existence. Quant à l’expression La Tierce des Paumés, je l’ai empruntée à Thomas Pynchon. C’est le surnom que s’est donné un groupe de jeunes gens dans V., son premier roman. En terme musical, la tierce désigne un intervalle entre deux notes, c’est un peu ce qui ne s’entend pas, le silence qui fait tenir deux sons, la marge qui fait tenir les pages d’un livre, comme la minorité invisible présente dans les trois films fait tenir la société.

Comment chaque film a-t-il nourri le suivant ?

Beaucoup de cinéastes le disent : un film, on le fait toujours un peu contre le précédent, à la fois en réaction et dans une proximité. Pour moi, chaque film relève d’une question esthétique et de mon avancée dans mes rencontres, dans ma vie. J’ai le sentiment d’avoir mené de front recherche formelle, esthétique, et recherche de manière de vivre. Dans La Buissonnière, on suit ces deux jeunes qui n’ont pas de maison, qui vivent dans leur voiture et le film se termine sur leurs questionnements : comment avoir un foyer ? Est-ce bien d’en avoir un ? Est-il possible d’en construire un sans perdre sa jeunesse ni ses idéaux ? C’est un film en mouvement, où les personnages sont en action. Alleluia opère comme une ellipse vers une personne très âgée qui a vieilli en ne lâchant rien, en restant fidèle à ses idées. Il s’agit plus ici d’un film de discours, de paroles – et le personnage de Diourka Medveczky [sculpteur, réalisateur et époux de l’actrice Bernadette Lafont, ndlr] m’a permis de désapprendre, pour approcher une autre manière de faire des films. Pour L’Âge d’or, c’est une mise en acte générationnelle du modèle proposé par Diourka. C’est le plus ancré – et c’est aussi celui que j’ai fait pour filmer la vie paysanne. Chacun de ces films témoigne pour moi d’une avancée, de là où j’en suis dans ma quête d’un mode de vie, comme de mon apprentissage de l’acceptation de vieillir.

On sent, en effet, au fil des trois films un cheminement vers l’apaisement, qui s’incarne dans L’Âge d’or. Il se dégage de ce film un état de plénitude, comme si les personnes filmées – comme vous-même – aviez trouvé votre place.

C’est vrai, autant dans le propos que dans l’esthétique. Je ne peux pas délier ce dont je parle de la manière dont je filme. Il se pose aussi la question de ce qu’est faire du cinéma avec des personnes, sans scénario. Le documentaire, c’est cela pour moi : c’est faire du cinéma sans scénario, avec la vie des gens et en vivant avec eux. C’est faire du cinéma dans le présent. L’Âge d’or, je l’ai tourné pendant un an, à intervalles réguliers, en dérushant au fur et à mesure. Au début, j’ai eu un doute, je me disais qu’il ne se passait rien, mais finalement j’ai compris que c’est ce rien qui m’intéressait. Comment le silence d’un temps suspendu révèle l’évolution de la lumière sur un visage. Ce film est presque aussi une recherche de ce que peut être un autre mode de narration correspondant au temps paysan, entre lenteur et répétition, fait de cycles et de variations. Après, même s’il y a de l’apaisement, il y a aussi une forme de noirceur, visible à l’image dans le clair-obscur. Le film est à la fois très lumineux et très dense dans la nuit. Mais je sais que la joie domine, que j’ai depuis toujours ce désir de faire des films dans l’allégresse.

Comme vous l’avez dit, tierce renvoie aussi à la musique. Il y a une grande cohérence entre la création sonore et les images, comme une manière de jouer parfois de la dissociation entre sons et images. Comment avez-vous travaillé ?

La musique c’est un peu comme l’écriture de mes films : elle se trouve beaucoup au montage et par la sensation. J’ai toujours abordé le cinéma par-là, monter est vraiment un plaisir pour moi. Pour l’utilisation des musiques, je n’ai pas trop d’idées préalables, cela dépend de celles que j’écoute à ce moment de ma vie. Je fais confiance à mes choix, comme dans cette manière de tourner qui est celle du journal filmé : il y a quelque chose du temps présent. À partir du moment où un ou deux morceaux se dessinent, il faut ensuite tenir une cohérence d’ensemble. Mais comme le reste, la musique se situe plus dans une recherche d’émotions que de narration. C’est aussi pour ça que j’aime dissocier le son et l’image : passer d’un moment synchrone à un autre, asynchrone, permet de fictionnaliser le réel, ou de redonner sa valeur poétique à ce que nous sommes en train de vivre. Les dialogues sont parfois très simples, mais il y a dans leur trivialité quelque chose de plus grand. La musique permet d’amplifier, de révéler cela. Et puis on a souvent tendance à penser que le cinéma direct est obligatoirement un cinéma synchrone, alors que dès les films de Pierre Perrault, une liberté existe entre bande son et bande images.

Vous dites avoir toujours abordé le cinéma par le montage. Pour autant, ce qui ressort de vos films est également la présence d’un grain, d’une texture, d’une matière (qu’elle soit visuelle ou sonore) – plus expérimentale pour La Buissonnière et plus pastel, douce, pour L’Âge d’or.

Je considère le montage comme la véritable écriture, le langage. Avec la lumière et le son. J’ai cheminé depuis mes débuts, mais au départ, je viens du cinéma expérimental, et mes influences sont, par exemple, les travaux du cinéaste Stan Brakhage. Initialement, il s’agissait donc d’enregistrer la lumière et les couleurs presque de manière abstraite. Progressivement, j’ai ressenti le besoin de me confronter à la narration. Je pense avoir été beaucoup influencé par le travail de Chris Marker et son concept de caméra stylo. Avoir la foi dans le fait de faire des films de manière artisanale et plus légère. Mais la matière m’intéresse vraiment. Et puis si je tourne en numérique, j’ai envie de l’utiliser dans une direction différente de celle de la haute définition, de l’ultra netteté. Je souhaitais aller vers quelque chose de plus sensoriel, impressionniste, aussi parce que cela résonnait avec ce qui m’arrivait.

Vous commencez à monter seul, puis en duo. Que permet ce mode opératoire ?

Étant seul lors du tournage, travailler avec quelqu’un me permet de prendre de la distance avec les images, avec ce que j’ai vécu. C’est aussi une manière pour moi de retrouver l’expérience collective qu’implique la fabrication d’un film, parce que même si j’ai choisi de faire un cinéma solitaire, artisanal, c’est important de mener à plusieurs des étapes comme le montage et le mixage. C’est une façon de conserver cette nécessité de l’expérience collective. Après, peut-être que ce dispositif de travail-ci était lié à ces trois films et est amené à évoluer… Le réalisateur Lars von Trier disait que faire une trilogie permet d’affiner quelque chose, de creuser un geste et de refaire le même film en évitant de subir trop de critiques par rapport à la répétition de ce geste.

Alors comment définiriez-vous ce geste par trois fois répété ?

Outre ce rapport déjà évoqué de l’osmose entre vie et cinéma, c’est ma manière à moi de faire du cinéma direct. Et de comprendre ce qu’est un documentaire. Par exemple, dans La Buissonnière, j’ai énormément appris en suivant Martin et Julien. J’ai compris l’importance d’être dans le temps présent, ce qui est dur lorsqu’on filme – et encore plus lorsqu’il s’agit d’un documentaire ! Quand on est jeune documentariste, on a toujours la sensation de tout rater, d’allumer trop tard et d’éteindre trop tôt la caméra, ou alors on cherche à filmer des choses extraordinaires. Auprès d’eux, j’ai saisi qu’il n’y a pas un moment qui vaut plus que l’autre. Ce qu’il faut c’est être dans la vie, témoigner du présent et du vivant, avoir confiance dans le réel. Il y a cette formule que j’aime beaucoup qui dit “l’éternité on court toujours après, alors que c’est le présent”. C’est cette volonté de retranscrire à travers le cinéma l’expérience d’éternité qu’est le présent. En faisant confiance à la magie du vivant. Nous sommes toujours en train de tenter de trouver du sens au milieu du chaos – et cela encore plus peut-être quand on fabrique des œuvres d’art. Dans les trois films existe la recherche de la beauté, du bonheur, et j’ai d’abord pensé qu’il était possible de les percevoir en vivant à mon échelle des épopées avant d’être capable de les déceler dans la simplicité du quotidien.

Propos recueillis par Caroline Châtelet, avril 2021

Initialement publié sur Images de la Culture

INCIPIT À LA TIÈRCE, Texte de JB Alazard