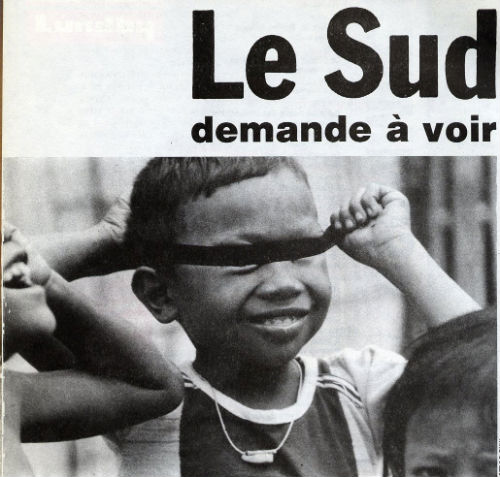

Droits de l’enfant – Le Sud demande à voir.

Rithy Panh est né le 18 avril 1964 à Phnom Penh. L’entrée des Khmers Rouges dans sa ville le 17 avril 1975 marque pour lui comme pour des milliers de Cambodgiens le début d’un long exode forcé à travers les campagnes du pays. De 1975 à 1979, il est envoyé dans différents camps de travaux forcés et de rééducation. En 1979, dans la confusion provoquée par l’arrivée des forces vietnamiennes, il tente à plusieurs reprises de se réfugier en Thaïlande, sans succès. En mai 1979, il réussit à passer clandestinement la frontière et est admis au camp de réfugiés de Mairut. Il est l’auteur de Site 2, film documentaire sur un camp de réfugiés qui passera sur FR3 prochainement.

On ne peut pas critiquer ces Droits. On ne peut être que d’accord. Il vaut mieux que cela se fasse plutôt que cela ne se fasse pas. Comme les Droits de l’homme. C’est un idéal auquel on peut rêver et auquel on ne peut pas accéder. Je me balade toujours avec la version illustrée par Folon. Quand je m’ennuie dans le métro, j’en lis une page, par exemple celle qui dit que chacun a droit au travail et un homme me demande un franc pour manger… Donc tout cela ne change rien. Si tu détailles, il y a au moins une moitié des articles qui ne sont applicables qu’en Occident, dans les pays développés. Quelle protection de la vie privée pour des enfants qui n’ont pas de maisons, qui vivent dans des cabanes ?

Ce n’est pas le plus flagrant. Le droit pour l’enfant d’exprimer son opinion… Si Coluche l’avait dit, tout le monde aurait rigolé. On n’a jamais demandé aux adultes s’il fallait faire la guerre ou pas. Alors les enfants !

C’est mignon comme texte mais ce qui me met hors de moi c’est que, dans le cas de conflit, les États doivent faire respecter les droits humanitaires qui s’appliquent aux enfants, aucun enfant de moins de quinze ans ne doit participer aux hostilités et être enrôlé dans les forces armées. En France, ça peut peut-être marcher mais dans le tiers monde ?

Et le droit des réfugiés ? Quand madame Tatcher renvoie les gamins et les adultes au Viêt-Nam ! Ça me met hors de moi parce qu’il leur suffit de changer le mot, d’inventer un autre mot pour contourner cela : « personne déplacée », « réfugié économique » donc expulsé… où est la limite de ces jeux de mots ?

Tout ce qui est décrit abstraitement là, ce sont les problèmes secondaires de la confrontation Nord-Sud. L’excision par exemple, les femmes africaines ne l’acceptent pas mais pour que les choses changent, il faut changer l’éducation et qui dit «éducation» dit «problèmes économiques ». Quand deux enfants africains sur trois vivent en dessous des conditions supportables, en dessous du seuil de pauvreté et que normalement, il y a encore quarante ans, la terre africaine avait suffisamment de richesses pour les nourrir tous et que maintenant ils meurent, avec des classes à l’école de 60 élèves, qu’est-ce que tu veux faire ? Site 2 en Thaïlande, c’est 180 000 «personnes déplacées », un camp où les enfants sont obligés de travailler pour gagner 1 franc par jour. Dans le tiers monde tu ne peux pas séparer les adultes des enfants, il faut améliorer le sort des adultes pour améliorer celui des enfants. Il faut d’abord éduquer les adultes.

L’enfant est une idée du Nord. Dans le tiers monde, à sept ans, il faut que tu te démerdes. En Afrique, pendant la saison des pluies, les gamins ont inventé un métier qui consiste à laver les pieds des gens et en saison sèche, ils vendent de l’eau glacée, ils gagnent eux-mêmes de quoi se nourrir : du riz avec de la sauce.

La famine tue tous les quatre jours dans le monde l’équivalent des morts d’Hiroshima. Alors ces Droits, ça fait rêver, on approche de Noël, on ratifie ça… Pourquoi, pour se rassurer? Pour se donner bonne conscience ? Il faut bouger ! Ces Droits je vais les poser à mon chevet et prier tous les jours pour qu’ils deviennent réels ? Je le dis sincèrement, c’est très dur d’avoir faim et c’est encore plus dur de voir des enfants qui ont faim. Au Cambodge, j’ai vu une gamine de six ans qui avait tellement faim qu’elle croquait du sel. Aucune idéologie ne peut justifier cette misère, ni le libéralisme, ni le socialisme, ni le communisme, ni le capitalisme, je ne veux plus en entendre parler. Les enfants quand ils ont faim ils te regardent. Moi, j’ai été cloué par ces regards et de temps en temps, ils me reviennent en mémoire et comme tous le monde, je pleure parce que je ne peux rien faire. Une fois que tu as vu un enfant mourir tu es irradié, c’est comme si tu avais survécu à Hiroshima, tu es atteint à vie. Ces Droits on peut les critiquer ou les applaudir, ils restent un bel objet qui ne sert à rien. Pour le tiers monde c’est irréel. Il faut d’abord que l’ensemble des sociétés évolue. Ce n’est ni absurde ni ridicule mais trop loin. De toute façon, Droits de l’homme, Droits des enfants, c’est pareil, ce n’est qu’un petit fascicule de plus, l’homme et l’enfant c’est mignon, ça fait une famille.

Si on ne fait pas le paradis sur terre, c’est-à-dire que tout le monde puisse manger à sa faim, tout explosera On va finir comme ça. Maintenant, on doit créer le paradis pour tous ou nous allons tous nous détruire, bleu-blanc-vert-rouge, tous ! Ces Droits de l’enfant je me dis à la fois « ils se foutent de moi » et en même temps j’y crois. Et en plus ça empêche de banaliser ces choses.

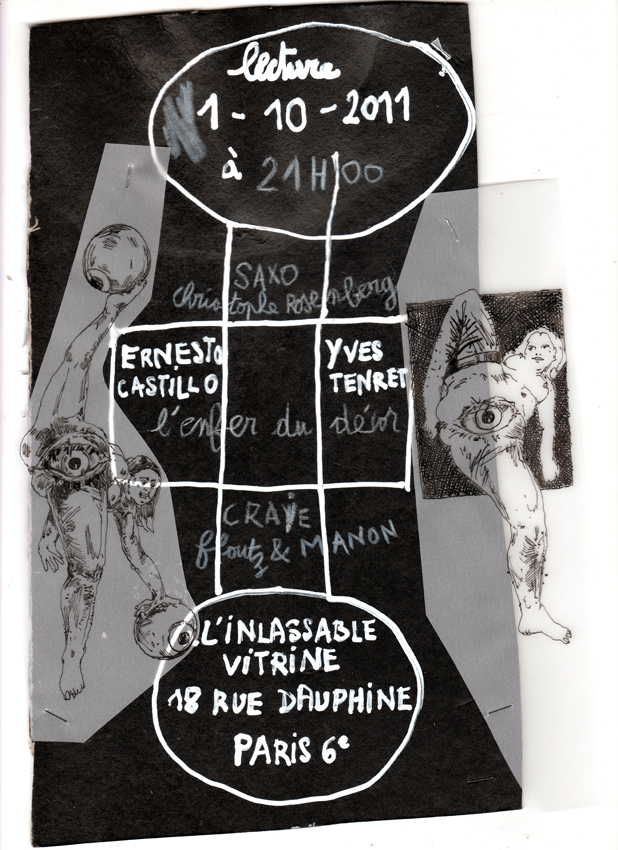

■ Propos recueillis par Y. Tenret

Le souffle au cœur.

Nobles cocus du socialisme, heureux socio-démocrates, coucou, nous revoilà. Tout va très bien madame la Marquise. L’indice Dow Jones frétille, Tapie brille et pigeon vole. C’est pas possible. On va tous imploser, devenir dingue, performant, gagneur, invincible. Mais Ludovic, lui, est d’emblée hors baratin : « Pour le moment je m’en suis sorti mais je considère qu’on ne s’en sort jamais, » A vingt-deux ans, rien qu’en se racontant il pourrait remplir dix numéros d’Enfant d’abord.

Il cherche à voir clair, à piger où est la fêlure, à mettre le doigt sur ce qui déconne.

_

Le 14 juillet dernier, défoncé, il a réussi à mettre en scène son refus de tout ce qu’il déteste, de ce qu’il appelle « le conventionnel ».

_

« Je ne voulais plus être conventionnel, être comme les autres, les copier. Je me suis baladé tout nu dans les rues de Paris. Ils m’ont arrêté et j’ai eu un coup de chance, j’ai été relâché dans la nuit. Les flics devaient être aussi ronds que moi. » Le déclic s’est fait. Il s’est barré chez son parrain dans les Cévennes et depuis n’a plus touché ni à l’alcool, ni aux cachets. Pris dans la dynamique de son abstinence, il a aussi fini par se supprimer le dernier des excitants qu’il consommait à dose massive.

Le tube de Ludo, rap d’enfer ; c’est pas de père, les premières clopes à huit ans, un paquet de Gauloises sans filtre par jour à onze ans, son refus violent des « amis » de sa mère, le grand-père alcoolique, l’absentéisme à l’école, l’arrêt avant le Cap, une bière de temps en temps à partir de douze ans, un séjour chez son père alcoolique à seize ans, des petits boulots de merde, le Vsl (Volontaire au service long) dans la Marine, la découverte des cachets, les mélanges, galère sur galère. « On m’a brisé mes rêves. On m’a toujours rabaissé le caquet, baissé la tête. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, je pense que j’étais très fier, j’avais déjà peur mais j’avais la tête haute. Et après l’école, je baissais la tête et pour pouvoir la relever, il fallait que j’aie un verre dans la gueule pour pouvoir parler aux autres de ce que je ressentais. »

Le premier personnage de son récit, le Golem, c’est la banlieue, la Muette à Garges-lès-Gonesse, sa solitude là-bas, la violence, les beaufs, les feux dans les poubelles, le racket entre mômes. « Quand je retourne dans cette banlieue, j’ai le souffle au cœur à partir de Saint-Denis, j’ai le mauvais trip, je manque de respirer, je transpire, j’ai les mains moites, j’ai comme l’état de manque. » Avec son parrain, ils ont analysé la chose. « Je pense que les sources de la toxicomanie ne sont pas les conditions sociales. Certains dès la petite enfance sont porteurs d’une dépendance. Ils ont des troubles de la communication. Mais la pression des conditions sociales sur les banlieusards, c’est catastrophique parce qu’ils vont y toucher plus jeunes, être plus précoces. Ca devient rapidement plus grave et on leur laisse peu de chance de s’en sortir. » Le second personnage, le pivot central, la chaleur, la grande histoire, c’est sa mère. « Ma mère était très gentille avec moi mais malheureusement ce que la société lui demandait c’est de faire le rôle de la mère et du père et ça pour une femme c’est pas possible et elle a fait des fautes comme me dire, par exemple, à six ans et demi : « Tu es l’homme de la maison. » Moi, ça a trotté pendant plus de dix ans après. Alors à chaque coup qu’elle avait un ami je m’arrangeais pour casser la baraque. » Elle était libérale, a accepté qu’il fume à partir de onze ans, qu’il sorte jusqu’à une heure du matin à treize ans. « Puis l’école ça ne m’intéressait plus. Elle comprenait très bien. Elle me faisait des mots d’absence, j’en ai eu des milliers. Elle en inventait à chaque coup d’autres. » Lassée à la longue de ses attaques contre ses « amis », elle le met en pension. La grand-mère s’interpose et au bout de deux mois sa mère le reprend et pour finir bien sûr, elle craque.

Là, Ludo ne sait pas. Un coup, il pense qu’il n’y était pas pour rien et un coup qu’elle « était malade de la communication », qu’elle ne « pouvait plus fournir ». Mais de toute façon il est fier d’elle parce qu’elle n’a pas marché dans le «psychothérapeutique », qu’elle a refusé de prendre les cachets qu’on lui donnait là-bas. Lors de la dépression de sa mère, le directeur de sa dernière école lui a dit : « Faut choisir, c’est ta mère ou le Cap. » « J’ai choisi ma mère parce que j’étais encore très dépendant, sous la dépendance relationnelle avec ma mère. C’est elle qui me donnait l’argent, c’est elle qui m’habillait. J’avais dix-huit ans quand je suis sorti de l’école, je ne savais pas m’habiller, je ne savais pas faire à bouffer. Je ne savais faire que deux choses : bien fumer et bien boire. Toute ma vie ma mère m’a tenu à bout de bras. Ca fait à peu près cinq mois qu’elle ne le fait plus. »

Le père c’est l’horreur ambulante, le gars bourré qui fait la morale à son fiston parce qu’il boit, le manque à l’état pur, le degré zéro de la tenue, un patron de bar, un zombie. Et l’école ? C’est la cata ! A la maternelle déjà, on reprochait à Ludo de consommer trop de cahiers. «J’écrivais énormément gros. Ce qui est bizarre, c’est que quand je suis rentré en cours préparatoire, j’ai fait. tout le contraire. J’écrivais tout petit pour pas qu’on me voie, pour pas qu’on voie ce que j’écrivais. »

_

Publique ou privée, coincé entre les bandes et les profs, le moins qu’on puisse constater, c’est que Ludo ne s’est pas particulièrement épanoui à l’école. « En Cm2 je me faisais agresser, raquetter, je ne savais pas trop me défendre, mettre une claque, dire « non ». Les mecs, ils me dévalisaient, ils auraient pu me planter que je n’aurais rien dit. » Le cycle « tu tapes-je tape » est en marche. En 6e, il commence à se défendre, y compris contre les adultes, il tape avec une chaise sur la prof d’anglais. Elle lui dit : « Prends la porte. » Il répond : « Je prends pas la porte, je prends l’école » et n’y retourne pas pendant plusieurs trimestres. On prévient sa mère. Elle l’envoie dans une école privée, ça ne fonctionne pas non plus. Grâce à la Caisse d’allocations familiales, elle lui en retrouve une autre, l’Entraide éducative à Dugny. Caramba ! Ludo n’y est pas trop mal.

_

« Là j’ai trouvé je dis pas un réconfort mais une école en dehors de la normale, qui n’était pas conventionnelle. Je me suis accroché à pas mal de profs mais j’ai quand même eu des profs où j’étais pas considéré comme leur fils mais quand même comme quelqu’un qui était bien, qui était pas comme les autres. Ils me prenaient en considération. Je n’étais plus un gosse à foutre en l’air. Ils disaient d’ailleurs : « Ici c’est l’école de la dernière chance. » » J’ai essayé de passer mon Cap, malheureusement et heureusement, je l’ai pas fait. Malheureusement, j’ai rien dans les mains maintenant et heureusement parce que je n’aurais jamais fait ça de ma vie. Je veux pas faire de mécanique, je veux pas travailler à l’usine. Ils sont trop dans la défonce. Ils rentrent le soir, ils tapent sur bobonne, moi c’est pas ma vie. Mais cette école m’a permis de voir autre chose. » L’école moi je veux pas y retourner, je veux pas avoir affaire à des enseignants parce qu’il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Si tu ne fais pas comme ils te disent, t’es pas un bon élève. Ils voient que par rapport au travail que tu fournis, un peu comme les patrons d’ailleurs. Ils ne voient pas comment je suis constitué. Ils connaissent ton nom mais pas plus.

» On m’a aussi envoyé voir des psychiatres et ils ne m’ont pas aidé. Ils ont fait qu’empirer les choses. Déjà ils bouffaient mon temps, un temps dont j’avais besoin pour me remettre, pour me reposer, par exemple le mercredi. Ils ont rien fait, ils n’ont pas réussi à faire quelque chose de moi. Ils ne m’ont pas donné des conseils ou des clefs. »

Après l’école, Ludo va découvrir les joies des petits boulots et les gaietés du régiment. « La Marine, ça n’a rien arrangé du tout, j’en ai pris plein la gueule. C’était tellement dur que le soir je ne bouffais pas et je buvais le quart de vin qui m’était réservé. Je ressortais du self et je ne voyais même plus les portes. Je fonçais directo au foyer me taper deux demis et puis je finissais les fonds de verre qui traînaient sur les tables. Ma relation avec ma copine se détériorait de plus en plus. Elle est tombée en cloque, j’ai dû la faire avorter, ses parents l’ont jetée dehors, il a fallu être dehors avec elle dans les champs, dans les halls, dans les hôtels minables.

» J’ai changé dans la défonce, dans la consommation, je buvais de plus en plus et j’avais d’autres problèmes, j’avais mon dos qui se contractait, j’en pouvais plus, j’étais à bout, j’allais voir les médecins de la Marine et les mecs qu’est-ce .qu’ils me donnaient ? Des Neuriplège®, un décontractant.»

_

C’était toléré jusqu’à 6 par jour. Moi j’en prenais au foyer de 18 h à 22 h 30, une quinzaine plus les demis. Je ne sortais pas parce que dehors un demi était à 6 f 50, à l’intérieur la bouteille était à 2 f 50. Ça m’a fait beaucoup, beaucoup de mal.

Quand on sortait entré copains, il y avait le whisky. On allait fréquenter les putes à Saint-Denis. J’ai pris du trou parce que j’ai déserté mon service et que j’étais alcoolisé complètement, 7 jours 7. Après la Marine, j’ai continué à prendre des cachets.

_

Mes relations avec ma copine ont empiré. Je ne pouvais plus la sauter sans voir une autre femme à sa place. » Je ne pouvais plus la supporter, ce qu’elle me disait : « Va travailler, va ceci, va cela, fais ci, fais ça ». J’avais envie de la tuer à la fin. D’ailleurs elle a pris mon poing en travers la gueule au bout d’un an et demi de relation parce qu’elle n’avait pas su me dire « je t’aime », parce qu’elle n’avait pas su me rassurer.

_

» On a eu une grave dispute, elle m’a dit : « Je te déteste », je me suis retourné, grand coup de poing dans la gueule. ça a duré quand même trois ans, trois ans où elle a mis le grappin sur ma tête et pas seulement là-dessus, sexuellement aussi j’étais très touché.

» Dans le civil ma défonce a empirée. Je ne pouvais plus me contrôler. Et puis, en plus, mes grands-parents étant des gens très nerveux, hyper-tendus et puis ils faisant confiance à leur petit-fils, ils me laissaient ranger leur pharmacie. Et ils ont des Lysanxia®, des Valium®, des cachets qu’on ne trouve même plus dans le commerce et qui sont interdits, des Mandrax®.

« Bon, les alcools défilaient et les cachets aussi. J’ai commencé à toucher le fond complètement et à disjoncter. » Mon meilleur ami, comme un père spirituel qui a été au moins dix auprès de moi, qui avait un cancer à la gorge, qu’on droguait pour pas qu’il ressente la douleur, qui avait dû tout arrêter, il avait crevé le pauvre vieux. Il est mort le 8 juillet. » Je m’étais disputé avec ma copine, elle voulait plus me voir. C’est là que j’ai voulu me détruire. Le 14 juillet…»

_

Voilà… C’est comme ça. Voilà ce qui ronge le grand corps musclé du capitalisme libéral, de la réussite individuelle tout seul, du « c’est ta faute » et du « si tu veux, tu peux ». Ok, mais quoi ? ■

Samuel Becket – (1906-1989).

Je ne serai pas seul, les premiers temps. Je le suis bien sûr. Seul. C’est vite dit. Il faut dire vite. Et sait-on jamais, dans une obscurité pareille ? Je vais avoir de la compagnie. Pour commencer. Quelques pantins. Je les supprimerai par la suite. Si je peux. L’INNOMMABLE, 1953.

Naissance : le 13 avril 1906 à Foxrock, banlieue sud de Dublin.

Premier roman : Murphy, publié en 1938 à Londres. Il le traduit lui-même en français en 1947.

_

Dernier roman écrit en anglais : Watt, en 1942. Rencontre avec Jérôme Lindon: 1950, pour la publication l’année suivante de Molloy.

Première d’En attendant Godot : 5 janvier 1953, au Théâtre de Babylone, dirigé par Jean-Marie Serreau. Mise en scène de Roger Blin.

Rencontre avec Madeleine Renaud : 1963, pour la création de Oh ! les beaux jours.

_

Prix Nobel de littérature en 1969.

_

1970-1989 : nombreuses pièces de théâtre et courts écrits en prose.

Mort survenue le 22 décembre 1989 à Paris.

Personne n’a parlé de l’enfance comme lui.

« Oui, ne pouvant rester debout ni assis avec confort, on se réfugie dans les différentes stations horizontales comme l’enfant dans le giron de sa mère. » (Molloy.)

Et ramper dans la boue, arpenter une caverne, rire, rire, rire tout seul. Compassion ! Ironie, cruauté, violence et compassion. L’enfant est plein de bonne volonté. Cela le rend maladroit. Sa mère le terrorise, son père le calme. La maison vit sous l’empire de la mère, ogresse terrible, dévouement, l’enfant veut briser ce cycle, se taire, se libérer des humeurs et il ne peut pas. Quelque chose en lui le raconte, le monologue, le traverse, surgit de sa bouche.

« C’était toujours ça, nos balades dans la montagne, parler, parler, parler sans m’arrêter puis bouche cousue, retour la mort dans l’âme et pas un mot à personne pendant des semaines, petit monstre maussade, fallait crever, fallait crever. » (La Fin.).

Étant obligé de le dire, il va le dire et ne faire que cela, des pages entières de pères, de mères, de fils. Dans Watt, par moments, il n’y a plus que des pères de mères et des mères de pères. Dans Molloy, l’être qui rampe le fait pour aller rejoindre sa mère. Il la cherche, veut renouer, refaire le monde en rejouant leurs rapports.

« Nous étions si vieux, elle et moi, elle m’avait eu si jeune, que cela faisait comme un couple de vieux compères, sans sexe, sans parenté, avec les mêmes souvenirs, les mêmes rancunes, la même expectative. Elle ne m’appelait jamais fils, d’ailleurs je ne l’aurais pas supporté, mais Dan, je ne sais pourquoi, je ne m’appelle pas Dan. Dan était peut-être le nom de mon père, oui, elle me prenait peut-être pour mon père. Moi je la prenais pour ma mère et elle me prenait pour mon père. »

C’est magnifique. Être son propre père, son propre fils, sa propre parole, la dévider tout en recomptant ses cailloux en les faisant repasser d’une poche à l’autre. Beckett, qui ne fanfaronne jamais, est l’hygiène de nos âmes et de nos corps expulsés dans la douleur. Il traque toute avidité pour la ridiculiser tant les biens de ce monde lui paraissent peu de chose en regard de la moiteur, de la chaude matrice, de la pénombre d’avant l’ombre.

« Naître, voilà mon idée à présent. » (Malone meurt.) Cette hygiène est un radeau de cynisme pour ne pas sombrer dans l’abrutissement de la comédie des rapports sociaux, une mesure de sauvegarde spirituelle tenant à distance le pathétique et ses complaisances. Dire pour ne pas avoir à redire et devoir redire quand même. Une grande soif ! « …le moment où sans le pouvoir j’aurais à dire maman mamour entendre ces bruits-là tromper ma soif de labiales à partir de là des mots. » (Comment c’est.) Téter !

Sa mère était bégueule au point d’écrire et de dire btm pour bottom (derrière), il lui appartenait donc d’employer les « bons » mots pour les « mauvaises » choses, de défouler le refoulé. Dans Compagnie, à soixante-quatorze ans, il creusait encore son sujet, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi moi, comment c’est ? « Tu es seul dans le jardin. Ta mère est dans la cuisine se préparant au goûter avec Madame Coote. Confectionnant les tartines beurrées d’une minceur de lamelle. De derrière un buisson tu observes Madame Coote qui arrive. Petite femme maigre et aigre. Ta mère lui répond en disant, Il joue dans le jardin. Tu grimpes jusqu’au sommet d’un grand sapin. Tu restes là-haut à l’écoute de tous les bruits. Puis te jettes en bas. Les grandes branches brisent ta chute. Les aiguilles. Tu restes un moment face contre terre. Puis regrimpes sur l’arbre. Ta mère répond à Madame Coote en disant. Il a été odieux. »

Lire et relire Beckett, c’est entrer dans le spleen de l’enfant, dans ses heures de blues, dans cette tristesse sans cause qui telle une vague de brouillard envahit les petits de l’espèce. Et c’est aussi entendre la parole de celui qui crie, grimace, demande de l’amour, en veut, n’en veut pas, ne tient pas en place, part, revient, harcèle, se cache. Se cache… ■