Maman (dossier de presse)

Spéciale dédicace à Eva G.

La mère du fils de pute

par Thierry Leroy

Le Carnet et les Instants n° 148

1er octobre-30 novembre 2007

Le roman est composé d’une juxtaposition d’anecdotes et de réflexions qui concernent, en vrac, le génocide arménien, ses clients, sa famille, la pègre, son intérêt pour les serial killers ou le scandale de certaines affaires classées sans suite («On lui avait attaché les mains aux chevilles. Elle a des brûlures à l’anus. Les flics ont conclu au suicide.») Elle parle beaucoup des hommes, qu’elle réduit volontiers, fort de son long commerce avec eux, à quelques archétypes. Elle évoque, avec cynisme et nostalgie, aussi bien son passé que son quotidien trop terne.

L’histoire se lirait comme un monologue décousu si la série de fragments qui composent le récit n’étaient pas écrits dans une langue très maîtrisée, à la syntaxe parfaite, aux antipodes de la logorrhée. L’auteur travaille sur des citations sans doute authentiques (il parle de sa mère, ce n’est pas un secret), mais il les organise pour faire apprécier au lecteur la cohérence d’une vision du monde dont son personnage n’avait probablement pas une conscience très précise.

Le portrait du fils se dessine progressivement en creux. Il est décrit comme un vague intellectuel teigneux, un pseudo-artiste improductif, un révolutionnaire à la noix, doué surtout d’une formidable aptitude à ne rien faire. Elle était disposée à lui donner les moyens de ses ambitions, mais il n’en avait pas. Elle a rapidement jeté l’éponge sans en faire un plat : «Je n’allais pas passer ma vie devant un écriteau Aime ton fils !»

Ce portrait nuance l’image beaucoup plus sérieuse, bien que ne manquant pas d’ironie, qu’avait donnée l’auteur de lui-même dans Comment j’ai tué la troisième internationale situationniste. Yves Tenret y racontait (réalité ou fiction?) comment il avait rendu impossible la création d’une nouvelle IS en tenant un discours bien plus proche de Guy Debord que ceux qui prétendaient en prolonger les idées et les principes.

En apparence, il semble tout aussi compliqué de concilier la Maman du roman et son fils que d’envisager un film réunissant Michel Audiard et Jean-Luc Godard. Pourtant, ils ont, lui comme elle, conçu leur existence dans le même rejet de tout ce qui peut contraindre l’expression de leur libre arbitre et dans le mépris des conséquences de cette attitude, notamment la marginalité où la société les a confinés. Ce deuxième roman d’Yves Tenret rend hommage autant à cette radicalité-là qu’à sa mère.

Yves Tenret donne la parole à sa maman

NIZET,ADRIENNE

Le Soir, Vendredi 17 août 2007

Entre les lignes du monologue interrompu de la mère, lisez le fils.

Il y a quatre ou cinq ans qu’ils ne se sont pas vus quand elle commence à parler. Elle, c’est Maman. La mère d’Yves Tenret. Une ancienne prostituée. Qui a fréquenté les milieux glauques de Bruxelles dans les années 50.

Atteinte d’un cancer, proche de la fin, elle est aujourd’hui une vieille femme qui n’a plus rien à cacher. Son fils est adulte, assis sur une chaise en face d’elle. Alors elle lui balance, en vrac : son refus de la maternité, sa passion pour les tueurs en série, les ficelles de son métier, des anecdotes sur leur court passé commun, ses ex successifs, les habitudes de ceux-ci et son incompréhension du génocide arménien.

Tout ça tombe en vrac, paragraphe après paragraphe, en sautant sans cesse du coq à l’âne, dans les oreilles d’un fils qu’on devine abasourdi. Comme l’est le lecteur. Jamais Maman ne change de ton. Ses mots crachent la rancœur, le cynisme, voire l’agressivité. La lassitude. L’indélicatesse aussi.

Yves Tenret, dont la forte personnalité avait déjà été remarquée au moment de la sortie de son premier roman, Comment j’ai tué la Troisième Internationale situationniste (La Différence, 2004), signe ici un magnifique portrait d’une mère, d’une femme désabusée, d’une vie. Mais entre les lignes, c’est un épatant portrait de lui-même qu’il trace. Car même si Maman est présenté comme un roman, on reconnaît, à travers le monologue de la vieille femme, les traits du fils, le contestataire du précédent ouvrage de l’auteur belge. Les deux personnalités seraient-elles indissociables ?

Ce livre ne se conclut pas. Il se termine comme il a commencé, par une injonction. Il n’y aura pas d’adoucissement final. Peut-être faut-il chercher le sens de Maman plus tôt. Quand elle dit, entre deux autres idées : « Ma chienne de vie je sais que ce n’est rien d’autre qu’un milliard de petits mensonges. Mais au moins moi je ne me mens pas à moi-même. » C’est sans doute dans la description sans fard de cette personnalité, réelle ou non, que Tenret fait mouche. Maman trouve sa vie misérable et ne le cache pas. Cela coupe la voix à son fils. Et à nous aussi.

Maurice Nadeau – Journal en public, La Quinzaine littéraire, n°943, 1/15 avril 2007.

…Des romans, je viens d’en lire également. Une histoire russe d’Emmanuel Carrère, qui, dans l’entrelacement de ses histoires grand ‘familiales, familiales, amoureuses, de l’histoire de son film tourné à Koterlnitch, Russie, de son autoanalyse un peu désespérée, m’a à la fois requis et déçu. Difficile en France d’écrire un roman aujourd’hui. On est plutôt porté à l’écrit intime et ce sont autant de « Maman, à l’aide ! » que j’entends chez Emmanuel Carrère, chez Pierre Pachet (avec sa courageuse pudeur et le souci du philosophe qu’il ne cesse d’être), chez cet Yves Tenret qui me ravit : une mère possessive, ancienne prostituée sans complexes, qui n’en finit pas d’enseigner à son fils comment bien conduire sa vie. Un fils plein d’humour, un peu paumé comme il se doit, qui se croit artiste et qui la désespère par son laisser-aller, mais qui révèle un écrivain déjà fort habile à capter l’intérêt du lecteur. Sous forme des remarques hautes en couleur de la mère, qui sont confidences autant que mises en garde, s’ébauche et se construit peu à peu une véritable histoire : la vie de cette femme, son quotidien (ou ses quotidiens successifs selon ses maris, ses amants, ses clients), ses jugements sur les hommes et les femmes, sur la triste mais pittoresque humanité courante, sa conception de l’existence. Une histoire que le lecteur construit à mesure avec les éléments que lui fournit un auteur dont la plus grande habileté est de faire croire à son absence.

La réussite d’Yves Tenret n’empêche pas de penser que les romans publiés par les maisons d’édition parisiennes commencent à sentir le renfermé. Bienvenu le grand coup de vent que veulent donner les amis d’Édouard Glissant avec leur manifeste « Pour une littérature-monde en français » (Le Monde, 16 mars). Quoique, dirait Sylvie Aymard (Courir dans les bois…) ce n’est pas d’aujourd’hui que sont publiés à Paris en langue française Maghrébins, Congolais, Antillais, Canadiens, Belges et Maliens. « Du passé faisons table rase » n’est pas plus facile en littérature qu’en politique. Surtout quand ce passé s’appelle Montaigne, Molière Voltaire.

Un roman russe d’Emmanuel Carrère publié par POL, Devant ma mère, de Pierre Pachet chez Gallimard (et non Stock, comme il a été dans la dernière Quinzaine), Maman, d’Yves Tenret aux Éditions de La Différence.

Opinions et réflexions.

Maman, au secours, tu parles trop !

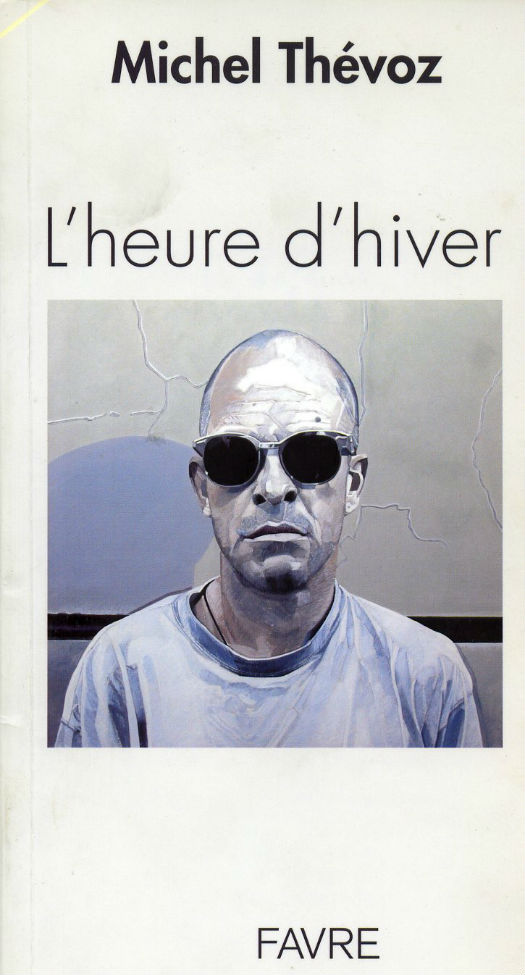

MICHEL THEVOZ, Historien de l’art Lausanne

Publié le 03 mars 2007 dans 24 Heures.

Jadis, dans certaines ethnies dites primitives d’Afrique ou de Polynésie, on retirait dès la naissance les enfants à leurs parents biologiques pour les confier aux oncles et aux tantes, par troc familial en quelque sorte. De détendre ainsi la filiation, cela générait des individus beaucoup mieux dans leur peau que nos adolescents maternés, disaient les explorateurs.

Mais c’est un mythe ethnographique, bien sûr, une réplique exotique du paradis terrestre, c’eût été trop beau ! Parmi les défis constitutifs de la condition humaine, il y a celui de naître une seconde fois, vers la puberté, d’advenir tant bien que mal à l’individuation par désincarcération familiale. Louis Wolfson, l’étudiant en langues schizophréniques, avait inventé le walkman pour couvrir le discours maternel (Le schizo et les langues, Gallimard, 1970). Yves Tenret, lui, adopte la stratégie inverse, il ouvre grand ses oreilles, et note :

«Tu cherches quoi, tu veux quoi ? Te dissoudre dans la nature ? Tu trouves qu’il n’y a pas déjà assez de pollution comme ça ?… J’imagine que tu as raconté à tes copains que ta mère était pute… Les hommes, suffit de les flatter, si tu suces, que ce soit devant un miroir… Tu verrais l’air ahuri que tu as. Et cette coupe de douilles ! Tu n’as aucun respect pour toi-même. Demain je te paye le coiffeur, OK ?…».

Qui donc tient ce monologue ininterrompu ? Maman, qui donne ce titre au livre ? Ou l’auteur, Yves Tenret, tel qu’en lui-même la vie l’aurait formaté ? N’est-ce vraiment qu’un roman, comme l’indique la couverture ? De tels propos, ahurissants et péremptoires, ça ne s’invente pas !

Notons au passage le génie de la langue au sujet de ce mot «inventer», qui signifie indifféremment et contradictoirement: créer de toutes pièces, et trouver quelque chose qui existait déjà. Les mots sont eux-mêmes inventifs, qui nous livrent clé en main la formule de notre ambivalence. Les mots nous apprennent notre pensée, ils battent les psychologues et les romanciers d’une longueur…

Voilà donc le véritable auteur de ce roman (et des romans en général): la langue. Elle charrie tout ce que notre intellect produit de grossièretés et de trouvailles, de lieux communs et de singularités, de préjugés et d’illuminations, elle brasse le tout en un mélange explosif. La langue est une énergie instable, une puissance diffuse, une atmosphère orageuse qui nimbe les humains et n’attend que l’occasion de se décharger. La langue est elle-même ventriloque, elle jette son dévolu sur le quidam qui passe ou sur le dernier prix Goncourt et elle lui fait dire ce qu’elle veut…

Tenret, surtout, la langue ne l’a pas raté, c’était une victime désignée, un possédé des mots, un logorrhéique grave, vous l’avez peut-être connu quand il faisait ses études à Lausanne dans les années 70 et qu’il déstabilisait la faculté des Lettres, on se disait que, le jour où on réussirait à en placer une, c’est qu’il serait mort.

Il faut plusieurs générations pour faire un logorrhéique de cet acabit. «Maman», c’est bien la mère de Tenret, une ancienne prostituée belge, bavarde et inventive, modeste et géniale, émouvante et insupportable. Elle se passionne pour les tueurs en série, probablement parce qu’elle flaire que ce sont des mutants qui préfigurent l’humanité de demain. Maman , c’est aussi bien l’allégorie de la langue, qu’on dit si bien maternelle, parce qu’elle est la matrice de notre pensée. En passant d’une incarcération à l’autre, utérine et verbale, Yves Tenret est devenu écrivain, au sens le plus rare du terme…

Yves Tenret, Maman, Editions de la Différence, 2007

Michel Thévoz a réécrit ce qui précède pour en faire la préface de son L’heure d’hiver paru chez Favre en 2007. Je lui dois beaucoup – c’est grâce à lui que deux de mes livres ont été publié aux Éditions de la Différence – qu’il en soit éternellement loué.

Maman

Jadis, dans certaines ethnies dites primitives d’Afrique ou de Polynésie, on retirait dès la naissance les enfants à leurs parents biologiques pour les confier aux oncles et aux tantes, par troc familial en quelque sorte. Délier ainsi la filiation, cela générait des individus bien plus équilibrés que nos adolescents occidentaux hyper-maternés, affirmaient les anthropologues.

Mais c’est un mythe ethnographique, bien sûr, un avatar exotique du paradis terrestre, c’eût été trop beau ! Parmi les fatalités ou les défis constitutifs de la condition humaine, il y a celui de l’emprise maternelle. Nous avons cette particularité biologique de naître prématurément, ce qui ne signifie pas une libération anticipée, loin de là: notre état fœtal et notre déficience instinctuelle nous livrent d’autant à la sollicitude infantilisante, au dressage éducatif, et tout spécialement à l’imposition de la langue qu’on dit si bien maternelle, bref, à une reconduction symbolique de l’incarcération utérine. Nous, les fils de l’homme (de la femme, plus précisément), sommes condamnés à naître jusqu’à notre mort (pour reprendre la formule de Heidegger), particulièrement en tant qu’êtres parlants – de plus en plus bavards, de surcroît. Louis Wolfson, l’« étudiant en langues schizophréniques », avait inventé le walkman pour couvrir le discours maternel (Le schizo et les langues, Gallimard, 1970). Yves Tenret, lui, dans son livre intitulé Maman (Éd. de la Différence, 2007), adopte la stratégie inverse, il ouvre grand ses oreilles, et note scrupuleusement :

«Tu cherches quoi, tu veux quoi ? Te dissoudre dans la nature ? Tu trouves qu’il n’y a pas déjà assez de pollution comme ça?… J’imagine que tu as raconté à tes copains que ta mère était pute… Les hommes, suffit de les flatter, si tu suces, que ce soit devant un miroir… Les sériai killers, j’ai tous les magazines sur eux: Heaulmes, son vieux le suspendait avec du fil de fer dans la cave pour lui faire passer ses airs efféminés… Tu verrais l’air ahuri que tu as. Et cette coupe de douilles ! Tu n’as aucun respect pour toi-même. Demain je te paie le coiffeur, o.k. ? Tu pourrais arrêter de dessiner quand je te parle !… »

C’est Maman, effectivement, qui tient ce discours, la mère de l’auteur, une ancienne prostituée belge, bavarde et inventive, modeste et géniale, émouvante et insupportable. Elle se passionne pour les tueurs en série, probablement parce qu’elle flaire que ce sont des mutants qui préfigurent l’humanité de demain. C’est un roman, annonce l’auteur – mais de tels propos, ahurissants et péremptoires, ça ne s’invente pas !

Notons justement le génie de la langue au sujet de ce mot «inventer», qui signifie contradictoirement: créer de toutes pièces, ou trouver quelque chose qui existait déjà. Les mots sont eux-mêmes inventifs, qui nous donnent la clé de notre ambivalence. Les mots nous apprennent notre pensée, ils battent les psychologues et les romanciers d’une longueur… Être habité par la langue maternelle, c’est donc indistinctement une fatalité et une ressource.

C’est bien la langue, en tant qu’instance anonyme, le véritable auteur du roman de Tenret, et déjà du monologue qui en est le prétexte, et, finalement, de tout ce qui se dit et s’écrit. Elle charrie ce que notre intellect produit de grossièretés et de trouvailles, de lieux communs et de singularités, de préjugés et d’illuminations, elle brasse le pire et le meilleur en un mélange improbable. La langue est une énergie instable, une puissance diffuse, une atmosphère orageuse qui nimbe les humains et n’attend que l’occasion de se décharger. La langue est elle-même ventriloque, qui jette son dévolu sur le quidam qui passe, sur la mère de Tenret, sur vous, sur moi.

Cela dit pour justifier l’arrangement, ou plutôt le désordre du présent recueil, correspondant aux aléas d’une chronique journalistique. Sauter du coq à l’âne comme le fait Maman, voilà qui n’est pas très logique formellement, mais qui obéit aux associations d’idées et au cours réel de la pensée, si ce n’est au tout-venant d’une conversation de bistrot. Disons donc, sans honte ni forfanterie, mais pour annoncer la couleur, et parce qu’on ne choisit pas ses parents, qu’on aura affaire ici à un bavardage plus «intello» que celui de Maman, branché sur les philosophes à la mode plutôt que sur les sérial killers – une maman péripatéticienne, mais au sens académique ou platonicien du terme (encore un tour que nous joue la langue). Avec, en prime ou en compensation, le télescopage des genres : envisager la politique d’un point de vue esthétique, ou l’économie sous son aspect religieux, ou l’éthique sous un angle sportif, ou le crime dans sa relation à la sexualité, ou l’inverse, ou en chassé-croisé, c’est un désordre supplémentaire, mais qui devrait nous rémunérer tant soit peu de la dépolitisation des esthètes, de l’anesthésie des politiciens, de l’analphabétisme visuel des philosophes, de l’acéphalie des sportifs, de l’intégrisme des docteurs en athéologie, bref, de l’autisme disciplinaire.

PLEINE DE VIE

Yves Tenret, écrivain et enseignant au Quai, école d’art de Mulhouse, publie Maman, livre fascinant qui fait corps avec la parole décousue d’une vieille prostituée atteinte d’un cancer.

Yves Tenret a indéniablement du style. Pour saisir à la fois la part de délire et de vérité d’une mère ressassant ses pensées et ses vérités sans jamais trouver la paix, il fallait un vrai talent. Aussi tourmentée par les affaires crapuleuses que lui infligent les médias que par le narrateur, si proche et si étranger, qu’elle a mis au monde, elle ne cesse de refaire le chemin d’une vie haute en couleurs (le Bruxelles des années cinquante…), marquée par de grandes tragédies (la dernière guerre mondiale, le génocide arménien) et des souvenirs plus anodins. Fasciné par cette femme qui ne cesse d’engueuler son fils pour lui dire son amour et qui voudrait faire croire qu’elle a vécu la prostitution non comme une fatalité mais comme une rédemption, on referme le livre en se disant que Simone Signoret aurait aimé s’approprier la verve grinçante de ce vrai personnage…

Philippe Schweyer, Polystyrène, mai 2007.

Livre ouvert

Une mère parle. Par : Gérard Guégan

Il y a bientôt trois ans, Yves Tenret faisait paraître un plaisant roman, « Comment j’ai tué la Troisième Internationale situationniste ». Caricaturiste hors pair, il y réglait ses comptes avec les derniers héritiers de la farce anti-spectacle, version « plus radical que moi, tu peux te l’accrocher ». C’était nettement plus hilarant que les proses empesées d’un Jean-François Martos ou d’un Jaime Semprun. Preuve que ce Tenret-là n’avait été catéchumène que par raccroc, et que son iconoclastie relevait d’une saine inventivité. Bref, qu’il appartenait à la décroissante tribu des créateurs, et non à celle (hélas ! florissante) des glossateurs. Encore fallait-il qu’il persistât. Nous en avons tant connu qui, la gourme jetée, s’en sont allés répétant la même chanson et qui ont ainsi gaspillé leur talent dans des soties de moins en moins gouleyantes. De fait, nous ne nous étions pas trompés : Tenret n’a pas fini de nous étonner. Après avoir flétri la figure du père (en l’occurrence, un géniteur de contrepèterie, le post-situationniste Jean-Pierre Voyer), voici que notre éradicateur convoque sa mère, sans qu’on sache bien si le miroir n’est pas plutôt une lanterne magique. Car les exploits de cette « Maman », qui renvoient au néant les pauvres prouesses du fils, paraissent parfois ressortir à l’imaginaire. Au vrai, une telle femme a tout pour nous plaire. Elle a flambé sa vie sans se soucier un seul instant de s’économiser. Et, quoiqu’elle raille les velléités contestatrices de son rejeton confiné au rôle du scribe muet, on peut dire que « Maman » a vécu ses rêves alors que « Fiston » paraît avoir rêvé sa vie. Résumons, une femme prend la parole et ne la lâche plus. Tout y passe, ses amours, ses vices, ses coups de folie, et aussi son intérêt pour les tueurs en série (de Heaulme à Alègre). On songe à un monologue de Sade récrit par Calaferte. Mais en plus cocasse. Et en plus glaçant, comme cet aveu fait au fils : « Avec le temps, ton odeur, je m’y serais faite. » Dur, non ?

Sudouest du ?, ?, 2007.

« Maman », d’Yves Tenret, Ed. de La Différence, 128 pages, 10 euros.

Grinçant – L’amer courage d’Yves Tenret.

C’est en Belgique, maman vit dans un sous-sol, elle n’a pas trop d’argent, elle se débrouille avec son grand congélateur en achetant un maximum de produits blancs. Yves (oui, comme Yves Tenret, l’auteur, prof d’histoire des idées à l’école du Quai à Mulhouse), son fils, vient lui rendre visite. Et c’est reparti pour un tour, la logorrhée de la mère courage, face au fils forcément dégénéré, déjanté. Les reproches pleuvent, les souvenirs se ramassent à la pelle, dans un grand désordre. L’oncle Walter, un « chef barbare » ; Jacques, le père biologique d’Yves ; André, le père adoptif, jaloux maladif, violent ; Dany, une figure du milieu local. Faut dire que maman était prostituée : « Les hommes faut les flatter. De ce côté-là on n’en fait jamais trop, » C’était il y a longtemps (ah ! le Bruxelles des années 50), c’était hier. Nostalgie, quand tu nous tiens. Maman boit trop, elle est atteinte d’un cancer. Elle sait tout, sur le bout des ongles, des faits divers les plus croustillants, Outreau, Francis Heaulme, Fourniret, l’affaire Alègre. Ça, c’est de l’actu !

Pas comme cet art, cette révolution que le le fils défend mal : peut-il seulement prétendre avoir du goût, lui qui est sale, sans ambition, sans intuition, un enfant qui n’aurait jamais dû survivre tant plaies et bosses lui barraient le chemin de l’existence durant ses premières années.

Maman cherche le KO, elle récolte le chaos. Et nous, on déguste avec elle.

On sirote ces fragments d’une vie déchirée, belle d’avoir vécu haut et fort Cette dame fait de la poésie, ou son fils, c’est kif-kif. C’est féroce et décousu, grinçant et attachant. Pour tout dire : émouvant.

Jacques Lindecker, l’Alsace, du ?, 2007.

LIRE « Maman », Yves Tenret, éditions de la Différence, 128 p., 10 euros.

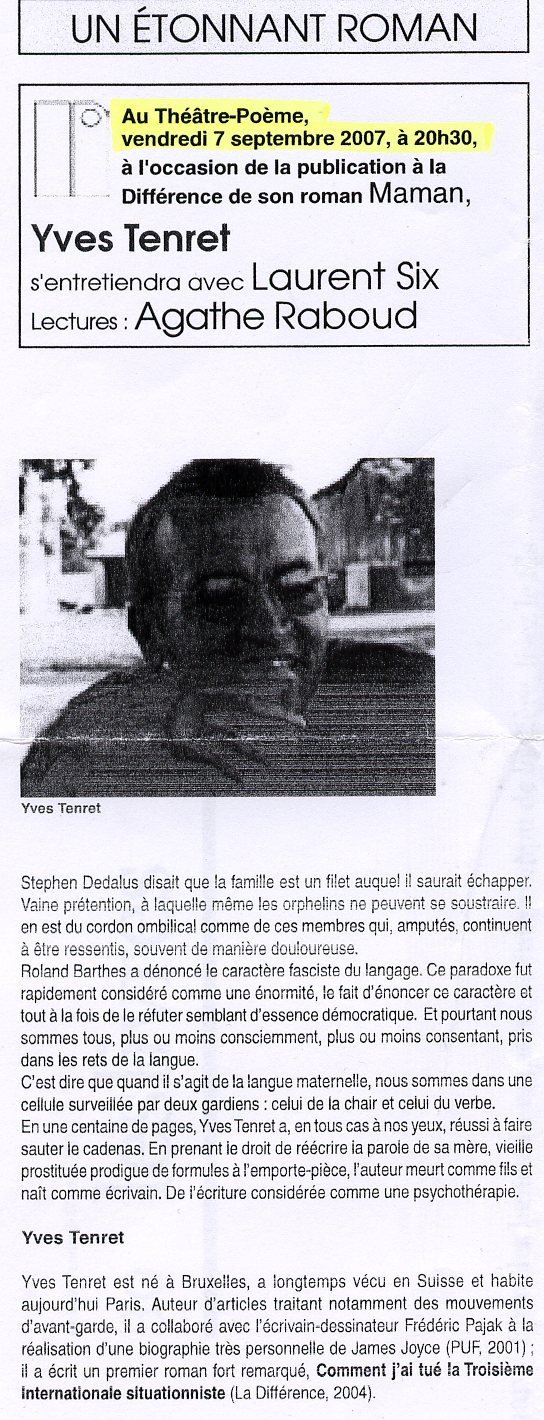

UN ETONNANT ROMAN

Au Théâtre-Poème,

vendredi 7 septembre 2007, à 20h30,

à l’occasion de la publication à la

Différence de son roman Maman,

Yves Tenret s’entretiendra avec LAURENT SlX

Lecture : Agathe Raboud

Stephen Dedalus disait que !a famille est un filet auquel il saurait échapper. Vaine prétention, à laquelle même les orphelins ne peuvent se soustraire. Il en est du cordon ombilical comme de ces membres qui, amputés; continuent à être ressentis, souvent de manière douloureuse. Roland Barthes a dénoncé le caractère fasciste du langage. Ce paradoxe fut rapidement considéré comme une énormité, le fait d’énoncer ce caractère et tout à la fois de le réfuter semblant d’essence démocratique. Et pourtant nous sommes tous, plus ou moins consciemment, plus ou moins consentant, pris dans les rets de la langue.

C’est dire que quand il s’agit de la langue maternelle, nous sommes dans une cellule surveillée par deux gardiens : celui de la chair et celui du verbe. En une centaine de pages, Yves Tenret a, en tous cas à nos yeux, réussi à faire sauter le cadenas. En prenant le droit de réécrire la parole de sa mère, vieille prostituée prodigue de formules à l’emporte-pièce, l’auteur meurt comme fils et naît comme écrivain. De l’écriture considérée comme une psychothérapie.

Laurent Six.

Yves Tenret est né à Bruxelles, a longtemps vécu en Suisse et habite aujourd’hui Paris, Auteur d’articles traitant notamment des mouvements d’avant-garde, il a collaboré avec l’écrivain-dessinateur Frédéric Pajak à la réalisation d’une biographie très personnelle de James Joyce (PUF, 2001) ; il a écrit un premier roman fort remarqué, Comment j’ai tué la Troisième Internationale situationniste (La Différence, 2004).

Art déco – Strasbourg

Oyez ! Oyez ! Le 30 mai à 18h30 sera lu publiquement par la jeune comédienne Agathe Raboud et par l’auteur lui-même l’ouvrage picaresque et célino-rabelaisien du Sieur Yves Tenret, ouvrage intitulé en toute simplicité « Maman » et qui décrit le dernier souffle d’une vieille prostituée atteinte à un stade très avancé d’un cancer. Tout en cherchant à lui faire accepter sa vénalité agressive et brutale comme une fatalité, elle confie à son fils des bribes éparses de sa vie en un récit décousu et aviné, plein d’histoires morcelées et discontinues. Tout oppose le fils aux mœurs contestataires et contemplatives et la mère qui a traversé la guerre 39-45, le Bruxelles des années cinquante et le milieu du grand banditisme international.

« Au vrai, écrit Gérard Guégan dans Sudouest, une telle femme a tout pour nous plaire. Elle a flambé sa vie sans se soucier un seul instant de s’économiser. Et, quoiqu’elle raille les velléités contestatrices de son rejeton confiné au rôle du scribe muet, on peut dire que « Maman » a vécu ses rêves alors que « Fiston » paraît avoir rêvé sa vie. » Et Michel Thévoz, l’ancien directeur du Musée de l’Art Brut : « Qui donc tient ce monologue ininterrompu ? Maman, qui donne ce titre au livre ? Ou l’auteur, Yves Tenret, tel qu’en lui-même la vie l’aurait formaté ? N’est-ce vraiment qu’un roman, comme l’indique la couverture ? De tels propos, ahurissants et péremptoires, ça ne s’invente pas ! Tenret, surtout, la langue ne l’a pas raté, c’était une victime désignée, un possédé des mots, un logorrhéique grave, vous l’avez peut-être connu quand il faisait ses études à Lausanne dans les années 70 et qu’il déstabilisait la faculté des Lettres, on se disait que, le jour où on réussirait à en placer une, c’est qu’il serait mort. »

Maurice Nadeau dans la Quinzaine littéraire surenchérit : « …chez cet Yves Tenret qui me ravit : une mère possessive, ancienne prostituée sans complexes, qui n’en finit pas d’enseigner à son fils comment bien conduire sa vie. Un fils plein d’humour, un peu paumé comme il se doit, qui se croit artiste et qui la désespère par son laisser-aller… Sous forme des remarques hautes en couleur de la mère, qui sont des confidences autant que mise en garde, s’ébauche et se construit peu à peu une véritable histoire : la vie de cette femme, son quotidien (ou ses quotidiens successifs selon ses maris, ses amants, ses clients), sa conception de l’existence. Une histoire que le lecteur construit à mesure avec les éléments que lui fournit un auteur dont la plus grande habilité est de faire croire à son absence. »

Yves Tenret, Maman, Roman, 140 p., Éditions de La Différence.