L’imaginaire socialiste, Le Monde diplomatique, février, Paris, 1985.

_

En 1973, Georges Delfau, Gérard Legrand, Georges Conchon, Paul Guimard. Benoîte Groult, Bernard Pingaud et François-Régis Bastide ont créé la section des écrivains du Parti socialiste français . Au cours des années suivantes, ils ont été rejoints par Régis Debray, René-Victor Pilhes, Pascal Lainé, Max Gallo et Eric Orsenna.

_

Les socialistes, c’est bien connu, sont contre tout art «socialiste». Il en est même un, Gérard Legrand, ancien surréaliste, qui voue une haine farouche au mot «engagement». Et M. François Mitterrand n’avait-il pas déclaré, lors du Festival d’Avignon en 1974 que, du jour où il y aurait un art socialiste, lui ne serait plus socialiste…

_

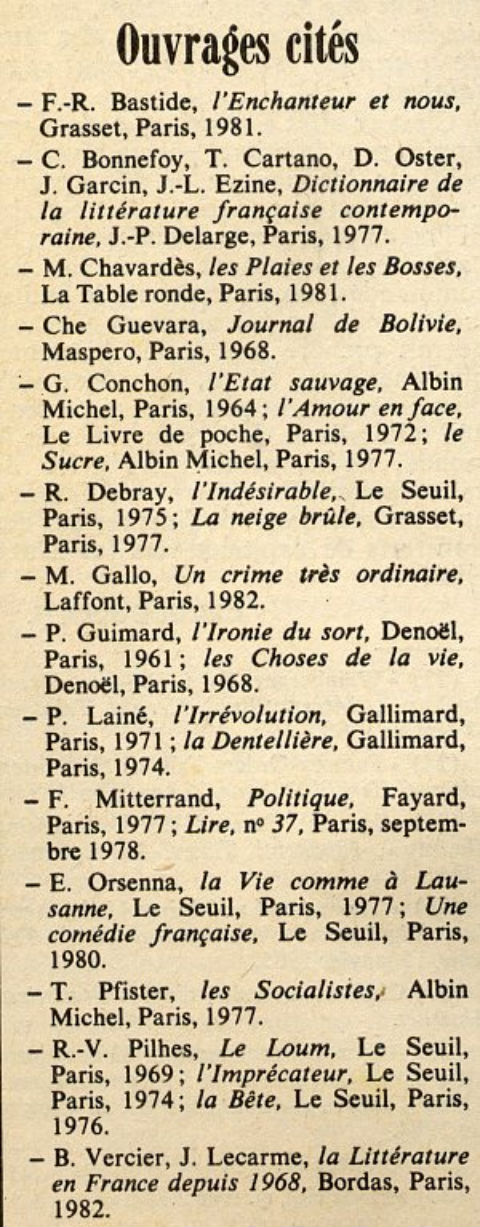

A la télévision, Max Gallo a été publiquement félicité par Fernand Braudel : « Vos romans seront d’excellents documents pour les historiens du futur. » Dans un dictionnaire , Jérôme Garcin estime que « Pascal Lainé pose avec une infinie justesse les plus délicates questions de notre société» et que Paul Guimard: « trace vite et juste des propos parfaitement adaptés au réel de la vie ». Dans une histoire de la littérature récente, Vercier et Lecarme nous annoncent au contraire qu’ « un historien qui n’aurait pour sources que les romans de la décennie resterait dans l’ignorance de la plupart des traits nouveaux de l’époque. Tout du plus trouverait-il trace de l’irréversible ascension des multinationales dans l’Imprécateur, de R.-V. Pilhes. Des reflets des changements culturels dans les romans d’apparence sociologique de Pascal Lainé… ». Régis Debray figure aussi dans cette liste d’exceptions, avec les auteurs étrangers qui « construisent des machines romanesques sur l’actualité brûlante», et ceci à cause de son «expérience directe du militantisme tiers-mondiste ».

_

Les goûts littéraires revendiqués par ces divers auteurs couvrent des domaines très variés. Une seule référence est quasiment obligatoire, celle de leur saint patron, le héros qui fut aventurier et écrivain et ministre. Le jeune François Mitterrand l’admirait : « Je suivais les meetings des intellectuels antifascistes où s’exprimaient Malraux, Chamson, Benda. Malraux !» Aujourd’hui, il le juge bien plus sévèrement : « Malraux, ne me semble pas être un grand écrivain. Il y a chez lui trop défausse éloquence, de complaisances. Ses grandes synthèses d’histoire – et ses antithèses – sont factices. » Régis Debray, dans l’Indésirable , le qualifie de « loustic ». François-Régis Bastide, dans l’Enchanteur et nous , rapporte l’avoir rencontré alors qu’il n’était plus qu’un vieux cultureux spécialiste de la « bouillie approximative». Georges Conchon, dans l’Amour en face , l’évoque face à Hemingway à Paris en 1945. Dans Une comédie française , Eric Orsenna relaie l’histoire d’un jeune ambitieux, né dans les années 50, dont la sœur s’appelle Clara, et qui n’a qu’un rêve : devenir le nouveau Malraux. Ce n’est pas facile, parce que celui qu’il surnomme « l’Archéologue » n’a laissé que terres brûlées après son passage : «André Malraux était, comme le furet, passé partout, comme le coucou, installé dans tous les nids, comme le catalogue de Manufrance : exhaustif. Un ogre biographique, un dévoreur de places au soleil, la jalousie absolue des jeunes gens ambitieux. »

La lutte des classes : mythe ou réalité ?

S’il y a un terme que l’on ne s’attendait pas du tout à voir apparaître sous la plume de ces écrivains, c’est bien celui de «pauvre» mais selon leurs anciens itinéraires idéologiques, tous parlent de pauvres et/ou de prolétaires. Le plus chrétien d’entre eux, François-Régis Bastide, indifférent aux sarcasmes et à la colère que la charité suscitait déjà chez les «socialistes» du dix-neuvième siècle, n’hésite pas à la prêcher : « Nous sommes, toi et moi, des fornicateurs bien habillés, coquets, et nous n’imaginons même pas qu’une pensée pour nos frères affamés, pour tous ces petits enfants à la peau tendue sur des os saillants, pourrait au moins les effleurer et les nourrir… »

Fût-il de gauche, un néo-libéral n’imaginera pas que la pensée nourrit. Par contre, pour lui, la lutte des classes sera dépassée ainsi que l’explique l’une des héroïnes de Max Gallo : « Je ne vivais pas ma condition avec révolte. Je ne me sentais pas opprimée. Peut-être appartenais-je déjà à une société où les classes sociales s’étaient trop mêlées pour que leurs limites soient en moi des cicatrices. » Pourtant, sa prose ouvriériste reste dans une tonalité qui est celle de l’apitoiement et pour lui le mot « ouvrier » est un diplôme moral, un qualificatif élogieux, une garantie de pureté. «...Je m’enflammais. Il était donc de la race des délateurs, criais-je, de ceux qui sont toujours prêts à vendre un ami, à changer de casaque. Un intellectuel, quoi. Je retrouvais mes colères d’étudiante pauvre, fille de carreleur que la ténacité du père avait poussée dans l’Université et qui avait refusé de s’y perdre, s’en échappant pour ce métier d’institutrice que l’on méprisait en faculté. (…) J’étais l’ouvrière sans spécialité qui ne dégrossit même pas le métal pour la chaîne, mais entasse les tôles dans un coin. » Max Gallo, qui fait dire en 1982 à son héroïne : « Je suis gênée d’écrire ce mot qui me semble ne plus avoir cours. Pauvre : qu’est-ce que cela signifie ? », est peut-être bon historien mais sûrement mauvais futurologue.

_

Le pauvre est pudique. Cette sentence est admise par tous. Pascal Lainé et Max Gallo utilisent presque les mêmes mots pour décrire cette pudeur. Chez le premier, cela donne : « De son côté de la vitre, face aux hommes et aux femmes nus, il y avait le monde du travail, c’est-à-dire une pudeur qui lui intimait à voix basse de se rhabiller. » Et chez le second : « Leur liberté dans l’impudeur me rend ces images incroyables. J’appartiens à un autre monde. »

_

Pascal Lainé a consacré un roman à un rendez-vous manqué entre un enseignant et le prolétariat réel. Dans l’Irrévolution , le narrateur conte en détails son étonnement : les prolétaires ne ressemblent pas à l’image qu’il s’en faisait.« En entrant dans le technique, j’allais découvrir un peu le monde du travail, et les petits de prolétaires. Cette idée me plaisait. » «… Je me figurais que ces garçons et ces filles attendaient quelqu’un comme moi qui leur apprît l’art et la manière de faire leur insurrection.» Si les livres de Paul Guimard sont remplis de gens simples et heureux, jamais caricaturaux ni stéréotypés, s’il n’y a chez lui ni polémique ni honte, chez Pascal Lainé, dont le narrateur se décrit comme bourgeois et pauvre, l’idéal révolutionnaire est transcrit, comme souvent chez les petits-bourgeois, en une vaseuse angoisse existentielle. Il dit d’une de ses élèves prolétaires qu’elle vient «… d’un monde plus pur que celui où je trempe », un monde où l’on pratique l’irrévolution, c’est-à-dire la critique sans fin et pour elle-même.

Enfoncé à plaisir dans cet interminable « felix culpa », François-Régis Bastide est aussi en quête de cette pureté :

_

» – Pourquoi êtes-vous socialiste ? Qu’attendez-vous ?

_

– Rien pour moi. Je suis un petit écrivain bourgeois catholique du Sud-Ouest. Même pas un «intellectuel». Je n’ai lu sérieusement ni Marx ni Hegel. Toutes les idéologies m’assomment. Je ne connais pas le peuple, ni le monde du travail, ni les ouvriers des usines, ni ceux de la terre, ni ceux de la mer, ni ceux des mines, ni ceux de l’acier, ni ceux de l’atome. Je ne connais que ma classe et celle du dessus. »

_

Le constat centriste de Max Gallo sur la lutte des classes, s’il gomme le déplacement planétaire des affrontements de classe, assoit au moins l’engagement sur d’autres bases que la culpabilité et ses suites de trahisons probables. Car, à ce jeu de la pureté, n’importe qui devient traître potentiel. La section « B » d’un lycée technique, par exemple, n’a pas la « pureté » de la section « G » car elle est fréquentée par la «petite-bourgeoisie laborieuse. encore toute proche et point tout à fait détachée de ses origines populaires, mais déjà consciente de sa situation relativement privilégiée et soucieuse de la confirmer par tous le moyens en son pouvoir», ainsi que nous l’apprend Pascal Lainé.

Cela finit, bien sûr, dans la déception, dans le reproche sentimental adressé à des masses abstraites, au «peuple endormi par la télé et les petits loisirs » (F.-R. Bastide). A croire que te peuple doit faire la Révolution. Etrange retournement qui donne tout son sel au héros de François-Régis Bastide, le pervers Nils Sôderhamn, député social-démocrate suédois : « J’aime les Soviets, voilà ce que j’aime par-dessus tout. Les bottes claquent, les gorges et les bouches sont voilées, le fouet siffle ! La neige tombe au dehors ; le peuple ne s’endort pas, car il chante en secret. »

_

Un seul socialiste, Eric Orsenna, s’est laissé séduire par la vague rétro des années 75. Elle épousait parfaitement son propos, mélange d’affection pour la France et de crise d’identité. La lutte des classes devient alors objet de nostalgie, d’attendrissement, de plaisanteries bourrues: « Votre mère au bord de l’eau travaille toujours aussi dur. Sans le savoir, elle vous a communiqué le virus politique. Lorsqu ‘elle rentre le soir, harassée, fourbue, poitrinaire, comment ne pas rêver d’un monde meilleur, plus doux aux humbles, plus attentif à la misère des femmes ? Attention, vous ne devenez pas aigri, ni communiste, non, seulement une sorte de jeune savant qui s’intéresse à la chose publique… »

_

René-Victor Pilhes, dans l’Imprécateur , nous entraîne loin de tout cela. Il invente une littérature au bulldozer et tente de défoncer la forteresse « Capital ». Que sont « les cadres » par exemple ? « Disposaient-ils d’une science et d’une culture véritables ? Rien n’était moins sûr. La plupart avaient étudié dans des écoles classiques… puis ils avaient assimilé quelques-unes des informations dispensées par les principaux journaux. Ils lisaient assidûment, en particulier, les éditoriaux de deux ou trois individus qui répandaient des idées reçues et des lieux communs. Ils apprenaient rapidement quelques règles vulgaires… Ils assaisonnaient le tout d’un vocabulaire anglo-saxon simpliste et faisaient grand cas et grand tapage de l’ensemble. Ils s’intitulaient eux-mêmes économistes et vouaient un mépris ostentatoire à autrui.» Pamphlet pour pamphlet, c’est tout de même nettement meilleur que du Georges Suffert… René-Victor Pilhes est un romancier qui sait «monter» une bonne intrigue.

_

Pour aucun de ces auteurs, le communisme ne saurait être la solution à cet état de guerre larvée. René-Victor Pilhes est le seul à confier, lors d’entretiens avec Maurice Chavardès , avoir «résisté », non sans mal, à la formidable attraction «qu’exerçait sûr lui le PC ». « … Ne pas devenir communiste, c’était se résigner à n’être rien. » On vient de lire que, pour Eric Orsenna, aigri et communiste peuvent être synonymes. Sa vue d’ensemble est plus descriptive : le communisme appartient à l’histoire, il a été l’une des grandes passions françaises, il peut être objet de nostalgie. Pour Sylvie Mertens, l’héroïne positive de Max Gallo, le Parti « n’est qu’un agglomérat de gens ennuyeux et bavards, bouffis de prétention et de suffisance (…). Ils étaient l’image médiocre, inversée, une version doublée – comme l’est un film – des autorité en place ».

_

Plus théâtral, François-Régis Bastide met en scène ses doutes sur le Programme commun, sur l’alliance PS-PC. Il aboutit à une conclusion pragmatique : « Au fond, vous reprochez à votre chef de faire semblant d’être marxiste. Vous, vous seriez un social-démocrate épatant. Mais vous oubliez vos vingt pour cent de Français qui votent communiste. François Mitterrand ne peut l’oublier. Sans les voix communistes, vous n’auriez pas beaucoup de députés socialistes. C’est une situation tout à fait exceptionnelle de votre pays. Il a raison. Momentanément. En politique, il y a des moments. A saisir. Quitte à changer de moments ».

_

Après avoir donné le stéréotype de l’adversaire – « …je savais qu’ils voulaient égorger mon père, violer ma mère et collectiviser mon train électrique », – Pascal Lainé affirme qu’il s’agit de « chasse aux sorcières ». Ce qui n’empêche que sa vision du PC n’est pas vraiment de nature à le réévaluer. « Moi, j’aime bien les communistes du Parti ; peut-être, bien depuis mon enfance: tous les enfants ont de l’affection pour les croquemitaines et les grands-méchants-loups ; c’est la reconnaissance du dos pour les frissons, Et puis ils sont pleins, de bon sens, les gens du Parti ; un peu frustes, sans doute: «J’vous prenions l’grand capital, j’vous confisquions la grosse banque, j’mettions les gauchistes dans les coffres pour voir si j’y suis, et j’vous donnions l’ticket d’métro à dix sous, nom de Dieu ! » Enfin quoi ! il fallait y penser !»

_

Il appartenait au «battant» René-Victor Pilhes d’attaquer de front les partis de droite. Il l’a fait. Le Parti des jeunesses libérales avancées, en séminaire dans un village de la Haute-Ariège, laisse derrière lui le cadavre d’un jeûne anarchiste indigène, perturbateur qui aurait été déchiqueté par un ours providentiel. Le propos de la Bête est des plus clairs. Si, pour Max Gallo, les intellectuels forment une « race de traîtres », pour René-Victor Pilhes, ils peuvent former une armée de guerriers francs-tireurs. François-Régis Bastide, lui, se complaît, tout en s’en défendant, dans le lieu commun, divan profond, du bavard professionnel parisien : «Sans doute. Je suis un égoïste, un paresseux, un aboulique, un intellectuel parisien timoré. Où faut-il aller ? Au Cambodge, en Iran, dans les prisons espagnoles, marocaines, au Goulag ? Comment faire la part des paroles et de la mort, au complot international de l’or et des héros ?».

_

Etre ou ne pas être timoré est au cœur de La neige brûle de Régis Debray, récit d’une conversion à la social-démocratie et longue description, de la pusillanimité d’un intellectuel rive gauche. Cette histoire de révolutionnaires guévaristes remet en mémoire une phrase du Journal de Bolivie de Che Guevara. Elle a trait à un individu qu’il ne nomme pas : «Le Français a exposé avec trop de véhémence combien il pourrait être utile à l’extérieur». C’est le sujet du livre. Quant au style, il est plutôt « bon marché » : « …Les ventouses de la sieste »,« Je lézardais en douce… », «Sa virilité lui retombait sur les bras », ou encore ; « Tous les gris jouaient ensemble dans un ciel de nacre pâle. »

_

Au piège de la trahison toutes les figures sont possibles. Si, pour l’un, sortir de sa classe sociale est trahir, pour l’autre, y retourner est tout autant trahir. Il faut prendre en considération la profession du père, si ce n’est celle du grand-père. Tout peut culpabiliser. Donner des leçons particulières de philosophie, par exemple : « Les leçons particulières, c’est un peu ma prostitution. Qui ne se prostitue pas ? » (P. Lainé). Ou gagner de l’argent : « Mais la littérature pour moi n’était pas seulement le bruit d’un tiroir-caisse. » (M. Gallo).

_

Ce sentiment de trahison et de culpabilité ne va pas de soi. Eric Orsenna le décrit comme un stéréotype de la IVe République. René-Victor Pilhes ou Georges Conchon, hommes de tempérament, ont d’autres chats à fouetter. Un homme qui comme Georges Conchon, écrit : « …porter des pantoufles passait à ses yeux pour un signe d’impuissance, à tout le moins d’un début d’impuissance sexuelle », ne va pas perdre son temps à se creuser la tête pour se trouver des faiblesses. Ce sentiment de trahison est un lieu commun de l’imaginaire militant. Dans La neige brûle, au premier coup dur, les deux seconds du guérillero Carlos s’enfuient sans se soucier de défendre leur consoeur terroriste autrichienne enceinte.

_

Le mariage de la politique et de la littérature donne une vigoureuse dénonciation : de la guerre, du colonialisme, de la spéculation boursière, des inégalités culturelles, des tares et des dangers déjà société libérale « avancée », etc. Si l’un dénonce en utilisant la virulence d’un réalisme critique, l’autre se servira de la parodie.

C’est François-Régis Bastide qui, en un sens, ira le plus loin en finissant par se dénoncer lui-même : « Nous ne gérons rien que notre désespoir, notre traîtrise au monde du travail ». En un autre sens. Régis Debray abandonnera la littérature pour écrire pamphlet sur pamphlet, dénonçant, entre autre l’usurpation, en matière de légitimité culturelle, des amateurs (médias) à l’encontre des professionnels (Université).

_

Et la littérature, dans tout cela ? Elle ne s’en sort pas si mal. Elle obtient, grâce à René-Victor Pilhes, un ouvrage militant dé grand style et grâce à. Eric Orsenna, l’une des plus fines analyses, en tout cas la moins manichéenne — ce qui en ce domaine est un sacré tour de force, – jamais écrites sur la politique « politicarde », institution récente puisqu’elle nous vient du XIXe siècle.

_

On peut donc lui laisser le mot de la fin en demandant au lecteur de ne pas s’y tromper : la tristesse que décrit Eric Orsenna n’est pas motif à baisser les bras mais bien plutôt preuve que des hommes, en tous lieux et en tous temps, ne se sont jamais résignés à subir l’oppression :

« Je sais bien que tu as sommeil la tristesse politique est au fond de toutes les tristesses c’est l’espoir déçu que le cadre de vie change puisque la vie elle-même ne changera jamais voilà le socle de marbre ou de pierre plus dure que le marbre sur lequel repose tout l’édifice des tristesses toutes ces phrases pour t’expliquer que tu dois creuser en pleurant Clara jouer l’archéologue comme les Malraux si tu veux descendre dans l’amoncellement des tristesses jusqu’à l’espoir déçu dors bien ma Clara. »