Le suicide chez les écoliers japonais.

L’écolier japonais baigne dans un stress constant. Soumis à la pression du groupe, s’il est trop sensible, il peut choisir d’y échapper par le suicide. Quoi qu’il en soit, nul ou surdoué, il sera brimé.

_

Sur cette île, passer pour original est très mal vu. Il faut se conduire comme les autres et respecter les règles non écrites de la communauté. En Europe, lorsque les parents punissent un enfant, ils lui suppriment ses sorties alors qu’au Japon, ils le forcent à rester dehors, ils l’excluent pour un temps plus ou moins long du foyer.

_

Yves Ramseier a passé cinq ans là-bas en tant que boursier du gouvernement japonais dans le cadre des échanges d’Etat à Etat. C’est un vieux copain. Lorsque nous nous sommes revus, il s’est penché vers moi et m’a murmuré : « Big Brother est une femme. » Fine allusion au fait qu’on entend là-bas partout et sans arrêt un babil maternant. Ce gazouillis omniprésent est diffusé jour et nuit. Cent mille fois par heure des appareils répètent à une foule incroyablement silencieuse : « Irrashaimase », (bienvenu).

_

Dans les écoles, toutes les communications d’ordre général se font par haut-parleurs et sont entendues à un kilomètre à la ronde. Pendant le repas de midi, c’est le club radio de l’établissement qui diffuse des variétés dans les cantines. Les jardins publics sont inondés de musique et tous les distributeurs — tabac, essence, billets de banque, etc. — remercient à haute et intelligible voix. Dans tous les endroits collectifs, d’autres machines lancent des consignes, donnent des informations, susurrent des publicités. Lorsqu’il pleut, une soprano, émule de Madame Butterfly, dans le Rer leur demande : « N’avez-vous pas oublié votre parapluie ? » Force des moeurs ! En général, un enfant qui se suicide laisse une lettre dans laquelle il prie sa famille et ses camarades de bien vouloir l’excuser pour le déshonneur que son geste va faire rejaillir sur eux. Cet enfant, qui jusqu’à l’âge de quatre ans était roi, a mal supporté le passage à la vie grise, rendement et uniforme, de l’école. Ce roi, qui avait le droit de vous renverser son Orangina sur les genoux ou d’enfermer le chat dans le frigo, se retrouve, dès sa rentrée à l’école et du jour au lendemain, un matricule comme les autres. Sa liberté il l’a déjà mangée. Plus de pain blanc… De la discipline !

_

Et c’est cela qui lui permettra de passer sans s’en rendre compte de l’école à l’entreprise où il arrivera toujours en avance et dont il ne s’absentera que pour des raisons gravissimes. Il a salué tous les matins le maître d’école. Il n’aura donc pas de peine à se courber devant la litanie de ses supérieurs hiérarchiques.

Sortir du rang – Guy Brousmiche a réalisé un documentaire intitulé Brimades sur les suicides d’écoliers. Dans les cas qu’il a recensés, il y a, entre autres, une jeune fille qui se pend parce qu’elle a été insultée et un délégué de classe qui saute du dernier étage parce qu’il n’arrivait pas à faire face à ses responsabilités.

_

L’exemple inverse existe tout autant. Un surdoué critique une leçon. L’institutrice se fâche. Elle le met dehors. Il monte au quatorzième étage, écrit sur un mur : «12 heures 22 minutes 42 secondes, je vais mourir parce que ma prof est une imbécile » et il saute. A aucun moment, il n’a essayé de parler à ses parents. La mère accuse les enseignants : « Ils ont des idées préconçues. L’élève n’a pas le droit d’être en dessous ou au-dessus de la norme. Les professeurs font tout pour le ramener à sa place. »

_

« Régulièrement les quotidiens relatent des cas de suicides d’enfant, nous a confirmé Guy Brousmiche en ce début 1990. C’est un phénomène qui s’est développé à un point tel que les services de police ont créé des départements anti-brimades pour répondre aux enfants qui sont en dépression ou qui ont des problèmes de brimades de la part de leurs camarades ou de leurs profs. Ces services sont débordés. »

_

Il faut tempérer ceci car des phénomènes similaires existent dans les autres pays industrialisés. « On se suicide beaucoup aussi chez les jeunes en France : un millier en 1986 pour les moins de vingt-quatre ans et 40 000 tentatives. En 1979, une des années pourtant les plus noires sur ce plan, on n’a recensé que 919 suicides de jeunes Japonais, pour une population plus que double de celle de la France. » (L’étal du Japon, sous la direction de J.-F. Sabouret, La Découverte, 1988.)

Masochisme culturel – Maurice Pinguet dans son livre la Mort volontaire au Japon (Gallimard, 1984) met à jour l’évidence : ce sont les jeunes et les vieux qui se suicident le plus. Dans une société où seul le travail confère l’honorabilité, être enfant, vieillard ou improductif est quasi impossible. « On veut que l’adolescent soit à la fois adulte et enfant : qu’il prenne en charge la responsabilité de son avenir — et qu’il manifeste par là sa docilité au désir qu’on a conçu à sa place. Est-ce même, de la part des parents, désir authentique ou simple soumission à la norme du désirable ? » La contraction des anciens liens familiaux, passage de la famille élargie au couple à deux enfants, focalise sur eux toutes les aspirations de leurs géniteurs à faire partie des classes montantes. Les grands-parents, tantes, oncles, etc., ne sont plus là pour faire tampon. De plus, pour un Japonais, l’autopunition est aussi normale que pour nous la confession ou le divan. Le masochisme moral, grosse viscosité culturelle, est considéré comme étant pétri de spiritualité. « L’autorité en Occident est transcendante, au Japon immanente : elle s’exerce comme pression de tous contre chacun, insensible, tacite et irrésistible comme le poids de l’atmosphère. Le sujet occidental s’est longuement entraîné à la résistance, non seulement depuis l’affirmation au XVIe siècle de ses droits inaliénables, mais déjà grâce à la conviction (que le christianisme peut facilement suggérer) d’une relation personnelle à Dieu, par-delà le monde et contre lui. »

Une école d’inspiration américaine – L’école japonaise d’aujourd’hui date de 1945 et nombre de ses caractéristiques sont dues aux diktats de l’occupant américain. L’école primaire existait déjà mais la « high school » en deux cycles, collège et lycée, sont inspirés d’outre-Pacifique. En 1947 la scolarité obligatoire passe de huit à neuf ans et dès 1955, 78 % des adolescents reçoivent une éducation secondaire. L’une des autres grandes nouveautés est l’accession des filles aux différents niveaux d’enseigne-ments. En 1976, 77 % des seize-dix-huit ans japonais étaient scolarisés contre 54% dans la même tranche d’âge en France.

_

« Les filles ont un régime moins dur que les garçons. Ce qu’il faut pour elles c’est rentrer dans une bonne université pour rencontrer un bon époux. Ce régime moins draconien reste effectivement très dur comparé au nôtre. C’est à un point tel que maintenant les jeunes couples sont heureux d’avoir des filles pour éviter de faire subir à leur fils une éducation au rouleau-compresseur » (G. Brousmiche). Les dépenses éducatives recensées par Jean-Michel Leclercq dans le Japon et son système éducatif (Documentation française, 1984) passent de 4,5 % du Pnb en 1960 à 7,2 % en 1980, année où elles représentent 19,7 % du budget de l’Etat. Dans la plupart des établissements scolaires japonais, il y a une bibliothèque pourvue de plusieurs milliers d’ouvrages, une piscine et des équipements audiovisuels qui servent, entre autres, à capter les programmes de la chaîne éducative qui émet chaque jour de 9 à 16 heures. Les enseignants sont bien payés. En 1982, sur 120 millions de Japonais, 28 millions faisaient des études. Etudes faites dans des classes surpeuplées : 45 élèves au minimum. Jardins d’enfants et classes maternelles accueillent dès à présent entre 50 et 80 % des enfants. Cet essor de l’enseignement préscolaire est, comme le reste, dans une ligne hyper-productiviste. On commence lecture et calcul dès que possible.

L’uniforme : un fantasme – Au Japon où tout est uniforme, les horaires, les programmes, les manuels, le mode de vie, les heures supplémentaires des lycéens et des employés, l’ensemble du système scolaire ne met pas du tout l’accent sur le raisonnement mais sur l’exactitude et la rapidité des réponses. En d’autres mots, c’est un système de conditionnement.

_

Le redoublement n’est pas pratiqué. Tous les élèves passent, les concours en élimineront la plupart. L’année scolaire compte 240 jours, la semaine est de 6 jours et les journées sont de 8 heures. Six semaines de vacances en été donc 4 de plus que les salariés… « Il y a très peu de délinquance juvénile. Etre en dehors c’est pour toute la vie. 80 % des yakusas, la mafia japonaise, ce sont des enfants qui ont fugué, qui ont été rejetés par leurs parents, qui n’ont pas supporté les brimades. Ils se sont marginalisés et la voie de la marge, c’est le gangstérisme qui, lui, est complètement institutionnalisé, qui est une société parallèle.

_

« Par ailleurs, leur gros problème c’est le domaine de la recherche fondamentale. Ils se sont aperçus, il y a cinq-dix ans, qu’ils avaient un retard considérable dans ce domaine. Ce n’est pas faute d’investissement puisqu’ils investissent plus que n’importe quel pays au monde. C’est faute d’individu capable d’inventer car leur système scolaire fabrique des robots. Ils sont là pour produire-produire-produire et non pour créer. Ils sont prisonniers : s’ils veulent créer des cerveaux, ils doivent repenser le système éducatif, c’est-à-dire les fondements même de leur société. Pour le moment, ils achètent des cerveaux à l’étranger, de la matière grise » (G. Brousmiche).

L’université publique où un candidat sur dix est admis, coûte 3 000 F par an à l’inscription. Dans les universités privées les coûts s’élèvent en moyenne à 20 000 F par an et si les unes ne prennent qu’un bachelier sur 20, d’autres, nettement plus vénales, les acceptent tous. L’équivalent japonais du baccalauréat est une attestation de fin d’études. L’entrée à l’université est soumise à un concours. Celui-ci est pour l’adolescent l’une des portes de l’enfer, l’occasion d’un bachotage institutionnalisé et des examens blancs payants du dimanche matin. Les boîtes privées qui les organisent fonctionnent à l’« hensachi », échelle informatisée d’évaluation cotée de 1 à 100. Pour entrer en droit dans une université de Tokyo, il faut 66 au « hensachi ». Jean-François Sabouret, pour le numéro d’Autrement consacré à Tokyo, a interviewé Fumitaka, lycéen âgé de dix-sept ans, qui avec un « hensachi » tournant autour de 50 espérait pouvoir entrer dans une université périphérique pour y faire des études d’économie. Fumitaka se lève à 7 heures, se dépêche car il a 40 minutes de transport en commun et ses cours commencent à 8 h 15. Il reste à l’école jusqu’à 15 heures. Les élèves avant de partir doivent nettoyer leur salle de classe, les couloirs, les toilettes et faire un peu de sport, mais en terminale ce n’est plus obligatoire. Fumitaka rentre chez lui, se change, mange et retourne deux fois par semaine ainsi que le samedi et le dimanche dans une autre école. Il va au «juku», école privée. Il y en a deux catégories, les « gakushu-juku » qui fournissent des cours de rattrapages et les « juken-juku » qui préparent aux concours d’entrée dans les universités.

_

La plupart des camarades de classe de Fumitaka vont eux aussi chaque jour après le lycée au juku où ils passent en moyenne 3 heures. En rentrant chez eux, ils font leurs devoirs, ceux du lycée et ceux du juku, ces derniers étant nombreux et obligatoires. Tous ces jeunes gens dorment entre 5 et 6 heures par nuit mais les 20 % des plus bûcheurs, 3 h 30 seulement. Le dimanche matin est consacré aux examens blancs qui commencent à 9 h 10 et se terminent à 15 h 30.

Est-ce que l’enseignement donné dans les lycées est insuffisant ? Est-ce qu’un bon élève de terminale peut prétendre réussir l’examen d’entrée dans une université sans suivre des cours dans des juku ? A ces questions de Jean-François Sabouret, le jeune Fumitaka répond : « Non, je ne pense pas que cet enseignement soit insuffisant en lui-même. Le programme du lycée, c’est une chose ; le savoir nécessaire pour se présenter au concours d’une bonne université, c’est une autre chose. Mes profs de lycée ne sont pas de mauvais profs, mais ils visent un savoir moyen et quand ils voient que la plus grande partie de la classe a compris, ils s’en tiennent là. Entre le savoir nécessaire pour obtenir le diplôme de fin d’études du second cycle et le savoir pour prétendre réussir le concours d’une bonne université, il y a un sérieux « gap » (décalage).

_

« Bien sûr, il s’agit toujours de maths, d’anglais, d’histoire, de japonais, mais ce que l’on demande au concours, ce sont des choses beaucoup plus fouillées. Or, on ne perd pas de temps au juku. On n’apprend que ce qui est utile pour les concours… Moi, je ne pourrais pas préparer les concours sans aller au juku et il ne doit pas y en avoir beaucoup à l’heure actuelle capables de le faire ! » N’hésitons pas à le répéter. Tout se résume donc à une mémorisation. Les questions sont détachées de leur contexte, simplifiées à l’extrême, une seule réponse est juste. C’est non seule¬ment sans nuance mais surtout sans esprit critique.

Surmenage et tyrannie. – Le surmenage, outre les ulcères à l’estomac qui ont été multipliés par 20 depuis 1965 chez les moins de quatorze ans, développe dans la majorité des cas une passivité consensuelle et, chez une minorité, des comportements violents dirigés contre les parents, les enseignants ou les autres élèves. Certains retournent cette violence contre eux-mêmes et se suicident.

_

La famille est en phase avec l’école. L’enfant est traité comme un champion qu’on entraîne et pour lequel on se sacrifie. Le père est par définition absent. Sa vie, c’est l’entreprise. Tous les soirs il reste avec ses collègues. Beuverie, chansons, sexe tarifié. La mère, délaissée, tyrannise ses fils pour lesquels elle considère s’être immolée sur l’autel domestique.

Adaptation, rapidité, servilité – La mère est responsable devant le père. Elle est l’intermédiaire entre eux. C’est la raison de beaucoup de suicides. Lorsque l’enfant commet une bêtise comme en font tous les gosses, c’est sa mère qui se fait engueuler. Elle se fait réprimander devant eux. Ces enfants sont beaucoup plus dépendants de leur mère que les nôtres. « Il y a quelque temps un enfant a cassé une vitre avec un ballon. La mère a dû aller s’excuser auprès des voisins, ce qui signifie se mettre plus bas que terre. L’enfant n’a pas supporté. Il est allé se pendre. Ça arrive fréquemment. » (G.B.) L’autre raison, c’est la brimade. Un enfant différent est considéré comme individualiste donc comme asocial. On le rejette, on l’insulte, on lui jette des pierres et l’enfant craque… L’économie japonaise est un Moloch qui non content de dévorer ses propres enfants les assaisonne en plus à son goût. L’Education nationale avec ses programmes révisés tous les dix ans ne peut plus suivre. Les entreprises à présent préfèrent former des bacheliers elles-mêmes. A besoins définis, critères précis.

_ Contrairement aux nôtres, les industries n’utilisent pas de personnel spécialisé. Elles recyclent leurs employés le plus souvent possible. Un vieil électronicien, par exemple, est fréquemment affecté à la commercialisation parce qu’il est complètement largué côté recherche. Il faut donc des gens ayant une bonne formation de base, d’excellentes facultés d’adaptation de la rapidité, de l’exactitude et assez de servilité pour accepter de n’avoir et de ne garder que des compétences limitées.

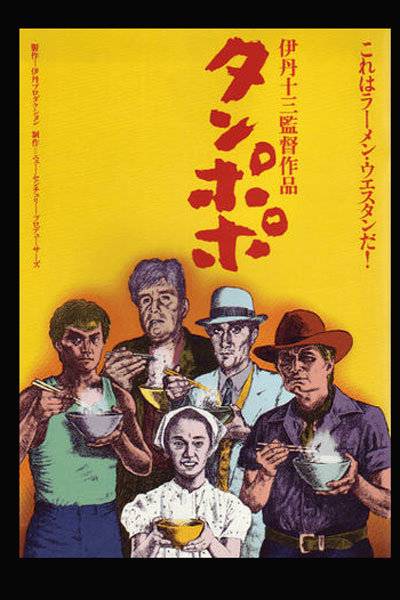

L’art : un sésame ouvre-toi ! Que de généralités ! Le Japonais aurait donc une cadence superlative, un chronomètre dans la tête et des plombs de rechange dans la poche. Il est vrai que c’est un réel plaisir de voir nos battants déprimés et un peu honteux lorsqu’ils reviennent de chez eux. Même aux plus dynamiques le batantisme capitaliste poussé à ses extrêmes semble un cauchemar. Pourtant il y a des individus au Japon et nous pouvons les comprendre à travers leurs œuvres. A seize ans, je suis rentré dans la peinture par une toute petite porte : collection de livres de poche paraissant aux éditions Marabout. Deux de ces livres contenaient des trésors inépuisables, les estampes d’Hiroshighe et d’Hokusaï. Ozu et Kwabata sont gens estimables, et si je me méfie de Kurosawa, je suis un fan énamouré de Itami et de son Tampopo. J’ai été fasciné par le Japon raconté par une hôtesse de bar d’Imamura, Rue de la honte de Mizoguchi est un incontestable chef-d’œuvre et la Marque du tueur de Seijun Suzuki m’a laissé un excellent souvenir. Si j’ai parcouru bien des pays, les yeux ouverts et la langue bien pendue, c’est parce que j’étais en quête d’hommes et de femmes, de fraîches jeunes filles et de courtois érudits. Le métissage généralisé dans lequel Nietzsche voyait le seul avenir possible pour notre espèce, tarde à se réaliser. A qui la faute ? Femmes du Soleil-Levant, nos moyens sont modestes mais restent disponibles…

Pour perdre définitivement tous vos préjugés anti jap !

Aller voir et revoir Tampopo. Juso Itami est traqueur de clichés. Tampopo dure 1 h 55 et date de 1987. Comme nous ne sommes ni en 1914 ni sur la ligne Maginot, profitons-en, ce film dilate la rate, be-bop des synapses et défait l’horrible image d’une masse compacte d’insectes polyvalents. En nous décrivant, avec leurs qualités et leurs défauts, des individus, il nous remet dans nos pompes, dans l’espèce. Contrairement à ce faiseur de Tanizaki qui dans son Journal d’un vieux fou nous rase ou à Oshima qui sombre dans les pires japonaiseries, Itami transcende le quotidien, mi Rabelais, mi documentariste. Tampopo est l’histoire d’une quête, de la mise en œuvre d’un idéalisme objectif : un routier à la dégaine de cow-boy enseigne à une jeune veuve, propriétaire d’un restaurant de cinquième zone, l’art de cuisiner les nouilles.

_

Cela démarre ainsi qu’il se doit par une bagarre homérique dans le pur style classique des westerns. Et tous les genres, de l’espionnage à l’hernie fantasy, sont passés ensuite au mixer. Itami fait la part du bien et du mal. Le bouillon n’est pas assez chaud, pas assez frais, les nouilles sont trop cuites. La condition physique de la cuisinière compte tout autant que sa vigilance : le bouillon doit juste frémir, ne jamais bouillir ! L’art est difficile, les échecs nombreux, le chemin pavé de douleur, de patience et damé par le sérieux du négatif. La ruse, arme par excellence des faibles, est non seulement permise mais encouragée. Bref, en voici les ingrédients : une poule, une tête de cochon, des carcasses de poulet, des os de bœuf, un kilo de poireaux, un kilo de carottes, cinq têtes d’oignon frais, des graines de coriandre, d’anis étoile, de la sauce de soja, du poivre du moulin. Préparation : plonger tous les ingrédients entiers et lavés dans six litres d’eau bouillante. Faire cuire trois heures à feu doux. Dégraisser régulièrement

_

Présentation: déposer un nid de nouilles japonaises aux œufs cuites (deux minutes) dans le fond d’un grand bol. Verser le bouillon passé par dessus. Ajouter les ingrédients émincés suivants : champignons, oignons frais, fines tranches de filet de porc, feuilles d’épinard (en entier). La recette est dans le film et le film il faut le réclamer aux Films sans frontières. Tél: 42.77.21.84

D’Anna en Erika : Autoportrait de l’artiste en adolescente.

Le nouveau roman de Jelinek, Lust, a suscité d’âpres controverses en Autriche. Qui est-elle ? La fille spirituelle de Thomas Bernhard ?

Elfriede Jelinek est née à Vienne en 1946. Deux de ses romans, les Exclus et la Pianiste, ont été traduits et publiés par les éditions Jacqueline Chambon. Dans les Exclus, elle se représente sous les traits d’Anna, sœur jumelle d’un lycéen paumé, fille d’un ancien SS qui a comme hobby la photo porno et comme unique modèle pour ses séances de pause, son épouse, mère de ses enfants. Le lycéen finira par assassiner toute la famille. Dans la Pianiste, elle est Erika, prof de piano qui ne boit pas, ne fume pas, qui à 36 ans couche encore dans le lit maternel et qui essaie de convaincre l’un de ses étudiants, jeune gandin sportif, d’être son bourreau, maître consentant aux caprices de son esclave.

_

Jelinek est non seulement remarquable par sa détermination, par sa férocité mais aussi par son sens des retournements de situation, grande virtuose d’effets souvent d’un comique pas du tout troupier. Partie de la constatation que « tout a déjà été dit tant et tant de fois et avec les mêmes mots », elle a choisi de dire quand même et à nouveau. C’est là qu’elle est forte, que son écriture est efficace, incisive et nourrie d’un humour pince-sans-rire toujours vigilant. Cette femme, c’est de la dynamite. Au lieu de gémir comme tant d’autres, de nous polluer avec des riens, du vide, de l’ennui, de se regarder écrire comme Handke ou de brailler comme la néo-hippie Nina Hagen, elle attaque, mord, rit et, surtout, elle est sans complaisance avec tous les comportements décadents qu’elle décrit. Son système est borgésien : commentaires iconoclastes de clichés inusables ou se prétendant tels.

« Un poème est en train de naître, stade douloureux qui souvent n’engendre pas de fin, le poète découragé abandonnant avant. Il n’a pas la patience, car la naissance d’un poème s’accompagne de douleurs et prend hélas du temps que souvent l’artiste n’a pas, vu qu’il n’a pas que ce poème-là à faire, devant constamment être à l’avant-garde, être dans le vent. »

Une adolescente haineuse.

Anna a 17 ans, un visage plutôt dur, une poitrine plate, les ongles courts (à cause du piano), et elle porte des jeans crasseux et des pull-overs d’homme trop grands pour elle. « Elle se tord d’envie chaque fois qu’elle voit sur une camarade de classe un nouveau tailleur et un chemisier blanc ou de nouveaux talons aiguilles. Mais elle dit : ça me lève le cœur de voir des filles attifées comme ça. Des pimbêches, avec leurs fringues ridicules ! » Sa rage, sa colère contre tout et tous la bloquent et en matière de haine , elle pourrait soutenir une thèse de doctorat. Ses camarades de classe la mettent en boîte en lui faisant croire qu’il y a du Bach dans le juke-box. Elle marche… Le piano est devenu son seul langage car pour ce qu’on nomme couramment ainsi, elle ne pratique que la logorrhée hystérique ou l’aphasie accompagnée de fréquents vomissements. La nausée ! Elle a eu une période précoce pendant laquelle elle ne pouvait plus proférer que des obscénités. A 14 ans, elle a essayé de se déflorer avec une lame de rasoir. Elle a de longues phases anorexiques. Dégoût… Petite, elle se roulait volontairement dans les crottes de chien ou urinait debout et tout habillée en public. « Anna se rappelle qu’un jour, enfant, elle a offert un bouquet de muguet à papa pour son anniversaire et celui-ci l’a jeté au WC. Pourquoi y pense-t-elle maintenant ? »

L’apprentissage du ressentiment.

Elle ne veut ni donner ni recevoir de la tendresse car elle trouve que cela fait pubertaire. La musique est à la fois pour elle une drogue dure et une humiliation car elle est la réalisation par personne interposée des rêves culturels de sa mère. Celle-ci est une folle, amplement décrite dans la Pianiste, être démoniaque, mélange de préjugés et de pure cruauté, conformiste d’une très grande ingéniosité culpabilisante. Elle a imposé à sa fille le piano et elle la maintient dans un bocal mariné au ressentiment. « Dans la famille de la mère, la culture est une tradition, elle n’est jamais laissée à l’initiative personnelle, étant trop précieuse pour cela. Le savoir, le voilà le plus précieux des biens. Ce qui vient de vous est toujours un facteur de risque, mieux vaut l’éliminer. » Erika, elle, veut inverser les rôles, jouer du Yin et du Yang, faire ce que font les hommes et ne pas faire ce que font les femmes. Cela lui vaudra bien des déboires… En tout cas, elle sait de quoi elle parle, ce qui n’est pas rien.

La littérature contre la musique.

Anna et Erika sont enfermées, font face, se sauvent dans la musique, dans l’écriture et finissent par passer à l’acte, acte qui intellectualise le dessous de ceinture. Toute cette violence nous change de bien des niaiseries. Mais après tout, qui s’imagine qu’être lucide s’obtient par effet de la grâce divine et qu’en plus cette lucidité serait un cadeau ? Ayant réussi à ne pas tomber dans la monstruosité de l’enfant prodige, fille d’une mère à la Ceausescu et d’un père ayant sombré dans la folie, Jelinek n’a jamais pu apprendre, dit-elle, la loi de la soumission de la femme à l’homme. Et c’est pour échapper au pouvoir maternel qu’elle a opté pour la littérature contre la musique. Par les sept muses, c’est tant mieux.

Baby Blood

Les jeunes apprécient énormément le gore. Baby Blood appartient au genre. Accrochez-vous à votre fauteuil !

Alain Robak est né le 6 juin 1954 à l’aube. Plusieurs fois médaillé, régulièrement télédiffusé, avant son petit dernier, il avait déjà commis un long métrage, Irena et les ombres, opus intellectualisant et cinéphilique traversé de part en part par le facétieux Farid Chopel.

_

Baby blood, film fauché, est de bon goût, exquis, très en retrait des productions ricaines telle l’inoubliable Street Trash de Jim Muro. C’est du gore français. Gogorico ! Le gore est intraduisiblement poisseux et sanglant. Le genre appelle l’excès, la démesure et la stigmatisation des beaufs. La connerie sera dévorée toute crue.

_

Le gore, c’est la langue de tous les jours qui se raconte et ceci sans prétention à l’étude de mœurs. Régressif-progressif, le gore est une catharsis. Son fond est mythique. Il est donc bien commun. Ce sont des histoires à raconter, sur lesquelles on peut broder, qui rappellent en foule des souvenirs de galère, la vie des familles, l’internat pour certains, des moments intenses, des délires. Ce baby blood et sa maman sont plutôt touchants. Ce fœtus parle et cela n’a rien à voir avec l’haptonomie.

_ Heureusement ! Pour se développer, il a besoin de sang frais. La mère est belle, Satan l’habite, le petit a du caractère. Voilà la carotte. Tout est vu du ventre : contre-plongée sur contre-plongée. Jean-Marc Toussaint, chargé des effets spéciaux mécaniques — les autres effets spéciaux sont obtenus par le maquillage —, est on ne peut plus clair là-dessus : « Benoît Lestang (le maquilleur) et moi-même cherchions à éviter l’aspect « petite tuyauterie », lorsqu’on injecte du sang dans une prothèse à l’aide d’une seringue. Le peu de pression d’une seringue et le faible diamètre font que le filet de sang est modeste. Nous nous sommes donc procuré un gros compresseur de chantier. A titre de réservoir, nous avons trouvé une cocotte-minute. L’engin fonctionnait selon le principe des aérographes : d’un côté, nous faisions pénétrer l’air sous une pression de 12 bars, ce qui était énorme, à la limite de la saturation. La cocotte-minute était à deux doigts d’exploser. Le débit pouvait atteindre 20 litres/minute !» Il y a du plaisir, plaisir de faire, plaisir de voir, rires en partage. Et ce sang n’est pas celui de héros. Ca repose. Pas de populisme, pas d’exotisme, pas de misérabilisme. Un simple gauchissement du quotidien, des yeux ouverts sur les extrêmes. Belle franchise !

_

Une femme fécondée par le bizarre finit par l’accepter et par lui témoigner même de l’affection. En retour, elle découvre l’ironie. L’ordinaire est fantastique. Elle attend un être pendant neuf mois et celui-ci la dévore. Comme il parle, elle en profite pour lui demander : « Qui es-tu ? » Et pour finir, disons-le, il n’y a de l’horreur que dans la résignation, dans la boursouflure, dans ce qui est dénué d’innocence et de perversité, dans ce qui a quitté l’enfance. Eh oui, l’art est une promesse de bonheur.