Abdelhak Serhane – Derrière les voiles.

• Votre roman est franc et cru. C’est une œuvre forte qui révèle le non-dit et la répression sexuelle. Vous est-il possible de me parler aussi franchement que vous écrivez ?

S’il m’était possible de parler je n’aurais rien écrit. Je crois justement que c’est par manque de parole que j’ai pris l’engagement d’écrire. D’écrire sur tous les problèmes tabous. En passant par la sexualité, la religion, par les structures traditionnelles, par la famille, etc. Donc tous les problèmes sensibles qu’on ne peut pas évoquer en société. C’est pour cela que Messaouda que vous avez lu est un roman fort, un roman violent et un roman cru aussi.

• Est-ce que c’est différent pour vous de parler avec moi qui suis européen que de parler avec un Marocain ?

Non, je ne pense pas. Le plus difficile dans une société comme la nôtre, c’est d’oser dire. Par la suite, toutes les barrières tombent. Le tabou est rigide et une fois qu’on frappe dedans une première fois, je crois que ça s’écroule. D’autant plus que toutes les structures traditionnelles ne sont plus aussi fortement bâties qu’il y a vingt ans. Il y a des résidus, mais aussi des progrès socio-économiques.

• La masturbation chez les garçons semble être accompagnée de

culpabilité ?

Pas uniquement la masturbation, mais toutes les activités sexuelles en dehors des liens sacrés du mariage. Mais même dans ce cadre-là, la sexualité est vécue de manière culpabilisante. Pour la simple raison qu’on a toujours voulu préserver l’enfance des «péchés» de la chair. Pour obtenir un rendement plus efficace et par là-même une soumission au groupe. La masturbation est un acte de transgression des tabous, comme l’homosexualité et comme la prostitution. Par conséquent, la transgression de tous les tabous passe par l’acte et l’acte masturbatoire en est un.

• Il y a une culture méditerranéenne qui décrit une homosexualité joyeuse et acceptée socialement. Celle que vous décrivez est, comme la prostitution féminine, un dérivatif.

L’homosexualité est condamnée dans le Coran. Le texte est clair : l’homosexualité est quelque chose d’interdit. Par conséquent, l’acte est un acte de péché. Un dérivatif effectivement, mais il est en même temps une réponse à une situation. Dans le monde traditionnel, l’univers des mâles et des femelles étaient deux univers différents. Le garçon n’avait pas accès à l’univers des femmes. Par conséquent, les relations qu’ils entretiennent entre eux, même dans une homosexualité latente, pour l’étranger s’avèrent être une homosexualité réelle. Au Maroc, par exemple, il est courant de voir des garçons se tenir par la main, par la taille, s’embrasser dans la rue, etc. La société a créé des rapports d’intimité entre les hommes et d’intimité entre les femmes. Ceci est souligné par une institution, le bain public, le hammam. Les hommes sont entre eux dans une promiscuité et dans un corps à corps épidermique. On se touche, on se frotte. Les institutions font qu’il y a une incitation — involontaire peut-être — à l’homosexualité, aussi bien de la part des femmes que de la part des hommes. Dans Messaouda, j’essaie de montrer que le sur-moi collectif est aussi porteur d’un certain nombre de contradictions. Les adultes sont homosexuels. Tout en interdisant aux enfants cette pratique, ils la pratiquent. Dans leur vie quotidienne. Dans Les enfants des rues étroites qui est une suite de Messaouda, je parle du Maroc d’aujourd’hui. J’essaie de voir ce qu’il y a eu comme évolution des années cinquante à nos jours, s’il y a eu dans ces pratiques sexuelles une avancée, une stagnation.

• Votre système de valeurs privilégie les relations hétérosexuelles à l’intérieur du mariage, mais la femme n’a pas droit à la jouissance.

Absolument ! je pense que dès l’ouverture du roman, on sent qu’il y a une prédominance de la masculinité. L’homme est maître, il a un pouvoir d’autorité dans les relations sexuelles elles-mêmes. On condamne tout et on dit : il y a le cadre légal du mariage religieux qu’on appelle nikah mot qui curieusement a à la fois une résonance sociale mais aussi sexuelle parce que nakaha veut dire épouser et exprime aussi l’acte sexuel lui-même. Nakaha ça veut dire copuler avec une femme. Dans le cadre du mariage, il y a une inégalité, l’homme a tous les droits. Ce qu’on recherche dans l’épouse c’est justement son manque d’expérience sexuelle. Une femme qui n’est plus vierge, qui a déjà été mariée, qui a connu quelqu’un avant, trouve des problèmes pour se remarier. La sexualité, dit-on, est une porte ouverte sur l’enfer… Une femme sensuelle est une femme dangereuse. Par conséquent, on recherche toujours des femmes qui ont le moins d’expérience possible. Ces dernières années, on constate un phénomène de régression terrible et effroyable. Des jeunes qui ont été à l’étranger faire des études et qui sont revenus avec des diplômes universitaires reviennent à ce mariage traditionnel. Ils vont rechercher des femmes qui n’ont jamais été à l’école, qui n’ont pas la moindre éducation. Ils les préfèrent pour la tranquillité de l’esprit. Une femme au foyer plutôt qu’une femme qui s’impose, plutôt qu’un être humain, un objet, un réceptacle de sperme masculin. La valeur de mes romans c’est que je montre que, dans le cadre même du mariage, il y a une espèce de ségrégation sexuelle où la femme est toujours victime. Elle n’a pas droit à la jouissance, pas le droit de sortir dans la rue, de fréquenter des hommes, etc. L’un des malheurs de la société d’aujourd’hui, c’est que la femme qui commence à conquérir l’espace masculin, à travailler, à aller à l’école, à l’université, a un problème quand il s’agit de se marier. Une femme, lorsqu’elle se marie, coupe toutes ses relations avec ses anciennes connaissances masculines. Une femme qui travaille dans un bureau n’a en général pas le droit de recevoir des hommes chez elle, des amis, ni de les accompagner dans la rue, ni de boire un café avec eux.

• Est-ce qu’il n’y a pas une angoisse sur la virilité qui se marque dans ce besoin de trouver des femmes non déflorées, d’être violents avec elles, de les battre ? Si la virilité est la valeur suprême de la société, c’est sur cette valeur que toutes les angoisses vont se focaliser. L’homme a peur d’être jugé. Vous décrivez une prière dans laquelle un garçon demande à Dieu d’avoir un membre très important et des parties génitales très développées. Peut-on dire que l’homme exerce sa violence parce qu’il a peur d’être jugé par la femme ?

Cette violence n’est pas typique au Maroc. On la retrouve dans tous les pays méditerranéens. Effectivement, je dis dans Messaouda que notre rêve était d’avoir des parties génitales immenses. On nous a toujours appris que la valeur de l’homme était entre ses jambes. Toutes les valeurs sociales sont des valeurs qu’on a essayé de viriliser. Il n’y a pas de place pour la femme dans les institutions qui sont construites par les hommes. Elles sont donc faites pour le servir. La femme qui va à l’école, au lycée, qui est diplômée, qui a la possibilité de voir autre chose, de sortir des murs, de voir la vie, elle se pose des questions. J’en veux pour preuve le travail fait par Fatima Mernissi, une sociologue marocaine, qui a pour thème le sexe.

_ Effectivement, on a fait de la sexualité une focalisation de toutes les valeurs. On a canalisé pratiquement toute la vie vers la virilité, tout en écartant la féminité, et en en faisant un sous-produit au service de cette virilité.

• Il peut y avoir ségrégation entre les sexes sans que les hommes éprouvent le besoin d’être violents envers les femmes. Non ?

Je suis entièrement de votre avis. La violence sexuelle vient d’une mauvaise information, d’un manque d’éducation sexuelle. Tout ce que nous avons appris sur la sexualité, nous l’avons appris dans la rue et au hasard des rencontres, des circonstances. Jamais la société n’a pris en charge cette valeur sexuelle. On a toujours considéré que c’était quelque chose de mauvais. Par conséquent, il ne faut pas en parler, en faire un sujet de conversation. J’ai l’exemple d’une jeune fille de 16 ans qui est tombée enceinte d’un gamin de 17 ans. Ils ont une fille maintenant. Et puis, parce que la société est une société répressive, il a fallu les marier. Il y a un mois, ils se sont séparés. La fille se retrouve maintenant avec un enfant dans les bras. Elle m’a dit: «Je ne savais pas quoi faire, si j’avais connu l’avortement, j’aurais avorté». C’est une fille qui va à l’école, en 6e année. On devrait éveiller les jeunes. D’autant plus que la religion dit qu’il n’y a rien de contraignant à parler de sexualité. Tout peut être dit, mais la société, vu que c’est un sujet dangereux, essaie de l’étouffer. Au Maroc, on croit que moins on parle d’un problème, plus il n’existe pas.

• Le garçon que vous décrivez est habité par une intense pulsion

incestueuse…

Les enfants marocains ont une double vie. Quant ils naissent et jusqu’à l’âge de huit ans à peu près, ils sont pris entièrement en charge par le monde féminin. Cette pulsion incestueuse existe parce que, dès le début et jusqu’à un âge très avancé, l’enfant est en contact perpétuel avec sa mère. Dans les premiers mois et les premières années, c’est un rapport épidermique. L’enfant est sur le dos de sa mère, dans ses bras. La religion conseille aux mères d’allaiter leurs enfants pendant deux ans, ce qui est une période assez longue. Après, l’enfant accompagne sa mère au hammam. La règle veut que tout le monde y soit intégralement nu et donc l’enfant nourrit des fantasmes vis-à-vis de cette mère. C’est le premier corps que l’enfant connaît, le premier dans lequel il investit ses fantasmes.

• A propos de la violence, dans votre livre une mère est battue juste après son accouchement, parce qu’elle a donné naissance à une fille, des hommes violent des garçons, des garçons se violent entre eux. Mais il y a aussi une autre sorte de souffrance que vous exprimez avec force, c’est la promiscuité. Les enfants vivent dans la même chambre que leurs parents. C’est la même situation paradoxale qu’au bain, tout est interdit mais la nudité et l’acte sexuel peuvent être donnés comme ça, comme allant de soi. Les enfants assistent aux rapports sexuels de leurs parents.

Oui, oui…

• Les femmes lorsqu’elles ont leurs règles doivent-elles dormir

seules ?

Ce n’est pas une règle générale, mais, traditionnellement, une femme quant elle a ses règles, devient impure. Elle doit signifier à son mari qu’elle n’est pas disposée, qu’il ne peut pas lui faire l’amour. Alors elle porte soit un saroual rouge ou un foulard rouge, couleur du sang. Lui, pendant le temps où sa femme a ses règles peut aller trouver d’autres femmes.

• Vous faites dire au fils à son père: «Tu sais, finalement, ce que

je te reproche, c’est de ne pas nous avoir appris à rire». Comment est

l’humour marocain ?

Dans Messaouda, il n’y a pas une lueur de sourire. Du début à la fin, c’est une blessure qui continue. Dans Les enfants des rues étroites, j’ai essayé de voir les problèmes sous un autre angle, avec humour. On rit, mais une fois le livre terminé, on se demande si c’est un rire gratuit, ou si le rire ne révèle pas une autre blessure, plus profonde. Nous sommes un peuple qui rit énormément. Sauf que l’humour a plusieurs facettes. Dans Les enfants des rues étroites, il y a par exemple un fonctionnaire qui est invité par un ouvrier et il va essayer de lui soutirer de l’argent pour lui faire un passeport. C’était le rêve des années cinquante pour aller à l’étranger se faire de l’argent. A un moment donné, il prend une feuille de papier et il lui dit : «Voilà, quand tu iras en France, voilà ce que tu peux gagner. Si tu travailles une journée, tu gagneras tant, si tu ne prends pas de vacances, tant, etc.» A la fin, cela fait des chiffres volumineux. L’autre, ébahi, extasié, crie : «Mais c’est le paradis». Et juste après, j’essaie de faire une comparaison entre ce type et l’autre. Comment le fonctionnaire est arrivé à cette place, après l’Indépendance, etc. et comment l’autre est resté ouvrier, n’a pas bénéficié de cette Indépendance. Avant l’Indépendance, on nous disait que les Marocains, avec les rentrées du phosphate, toucheraient dix dirhams chacun, sans travailler. Le type commence à réfléchir, il se dit : «Je suis marocain, je fais mes cinq prières par jour, je jeûne, j’ai des enfants légitimes, est-ce que j’ai raté quelque chose ?» Et pendant qu’il réfléchit, l’autre pète et lui fait un discours, une dissertation sur le pet. Pourquoi le pet est l’expression des gens aisés, des gens qui ont beaucoup d’argent. Il dit à l’autre: «Quand tu es en public, il faut essayer de péter pour que les gens sachent que tu as quelque chose dans le ventre». Alors, l’autre essaie, congestionné et tout ça, et il n’y arrive pas. Et là, bien sûr, on se marre.

• Les hippies étaient-ils mal vus au Maroc ?

Oui, je devais avoir vingt ans, et les hippies étaient un danger pour les institutions traditionnelles. Dans l’esprit des Marocains, c’était celui qui venait d’ailleurs et qui venait à rencontre des normes et des institutions. Les cheveux longs, les habits délabrés, les idées aussi bien sûr… Le mot hippie était devenu une injure. Pour certains jeunes, ils représentaient autre chose. C’est pour cela que beaucoup de Marocains ont commencé à les copier. Je me souviens qu’à Essaouira, il y en avait énormément.

• Quel est le thème majeur de votre second roman ?

Il y a plusieurs thèmes. J’ai pris un individu et je l’ai fait vivre pratiquement au jour le jour, dans ses déplacements, ses problèmes de santé, d’hôpitaux, d’enseignement, de bureaucratie. Je crois qu’il y a aujourd’hui un problème que la société marocaine transporte dans ses flancs, c’est le problème de la corruption. Si la société tout entière est bloquée c’est à cause de ce grain de sable. Le narrateur condamne cette conduite, mais le roman montre aussi comment la société réussit – plus ou moins bien — à intégrer tout le monde dans ce système. On te bloque, on te crée des situations telles que tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé toi aussi de passer par la corruption si tu veux aller de l’avant. Dans ce livre, il y a aussi l’amitié de deux enfants et cela va le rendre moins amer, plus supportable.

• Pourquoi a-t-on retiré le livre de Fatima Mernissi de la circulation ?

Dans Le harem politique, elle a essayé de voir quel comportement avait le prophète envers ses femmes et envers les femmes en général. Il était connu pour sa sensibilité, il aimait énormément les femmes. Ce qui rend impensable que les versets du Coran soient aussi rigides envers la femme. Elle est remontée aux sources de ces versets. L’un des grands oulémas, un grand savant de la théologie qui a rassemblé les versets du prophète, c’est Abou Houraïra. Pour elle, il n’est plus crédible. Il a fait usage d’une parole qui aurait pu être la parole du Prophète, mais elle démontre que ce n’est pas vrai et que Abou Houraïra est l’un des plus grands menteurs de l’histoire. Elle a démontré que tous les versets peuvent être falsifiés. Le Prophète avait un comportement autre avec ses femmes. Par exemple, quand il allait à la guerre, il emportait deux ou trois femmes avec lui. Ce qui créait bien sûr un mécontentement parmi les militaires. Le problème de l’homosexualité est bien sûr ici présent. Donc, dit-elle, le Prophète a souvent été contraint de prendre des positions contre la femme. Mais des positions qui n’étaient pas les siennes. Il y avait des pressions, des gens très influents autour de lui, puissants, qui l’obligeaient parfois à prendre des positions contraires à ses principes. C’est à mon avis pour ça que son livre a été interdit.

• La dénégation de l’homosexualité est très frappante.

Absolument. J’ai été amené dans le cadre d’une recherche universitaire à travailler sur la sexualité des Marocains. Chez nous, il y a deux positions. Le cas de l’homosexuel passif et le cas de l’homosexuel actif. Curieusement, il n’y a pas d’adjectif ou de nom pour désigner l’homosexuel actif, mais il y a des diminutifs pour désigner l’homosexuel passif.

• Injurieux ?

Oui, il y en a trois ou quatre, tous injurieux et très péjoratifs. Bien que l’homosexualité soit interdite au Maroc, c’est rare que des condamnations soient prononcées contre l’homosexualité, sauf dans le cas de viols de mineurs, et bien sûr, pour étouffer encore le problème et dire que ça n’existe pas, les procès se déroulent automatiquement en séances fermées. Le texte religieux lui-même condamne l’homosexualité mais il y a aussi tout un imaginaire collectif qui condamne cette pratique et en même temps la rend dégradante et dangereuse. Je me rappelle lorsqu’on était jeune, entre nous, on se disait qu’il y avait un risque si jamais quelqu’un de nous se faisait violer par un autre. Le risque d’être enceinte et d’avoir des gosses (pour les garçons). Et quand on se masturbait on nous disait: «Vous allez avoir des poils sur la paume de la main et ça va vous trahir, votre vue va baisser». Et on avait la hantise. Chaque matin, on regardait notre main, si les poils n’avaient pas poussé. L’homosexualité est interdite, mais à Marrakech, par exemple, c’est presque courant qu’un homme non homosexuel ne soit pas considéré comme un homme. C’est bizarre, mais c’est une contradiction. Dans Les enfants des rues étroites, il y a un cortège qui passe. Des deux côtés de la rue, il y a des magasins et de là, un homme s’adresse à un jeune enfant et lui dit: «Viens, je te prends dans le paradis, je te ferai ça en douceur». De l’autre côté de la rue, un marchand lui dit: «Tu as de la chance avec les gosses, tu dois être heureux». Et il lui raconte comment il fait, lui, pour satisfaire ses besoins homosexuels: « Moi, je vais au bain et je guette les enfants seuls, je leur demande si je peux leur savonner le dos, et puis j’abuse d’eux». Ces enfants ne peuvent rien dire parce qu’un homme violé est un homme socialement marginalisé. Il y a une dévalorisation de l’homosexualité passive. Quand on était jeune, on nous mettait en garde. Quand quelqu’un se faisait sodomiser par un autre, on s’arrangeait toujours pour lui trouver un prénom de femme et on ne l’appelait plus que par ce prénom. Dans ma recherche, j’ai interrogé des filles et des garçons dans une école d’instituteurs et d’institutrices. J’avais la chance d’avoir un corpus hétérogène et mixte. Par rapport à la masturbation, très peu de garçons ont avoué et aucun ne se déclarait homosexuel. Chez les filles, pas une seule n’est homosexuelle et pas une seule ne se masturbe. Par la suite, j’ai interrogé des professeurs femmes qui m’ont affirmé que c’était un problème qu’elles ne connaissaient pas. Il y a un interdit sur la parole parce qu’il y a une grande culpabilité.

• Pouvons-nous faire un tour d’horizon des écrivains marocains ?

La littérature marocaine d’expression française a commencé dans les années cinquante avec Ahmed Sefiroui, qui a publié deux romans aux Editions du Seuil, La boîte à merveilles, et Le chapelet d’ambre. On considère ces œuvres comme des œuvres de l’identification à l’autre. Ce sont des romans ethnographiques qui montrent un Maroc exotique, de carte postale, cher aux colons. Sefrioui a peut-être eu comme objectif de montrer qu’il était lui aussi capable d’écrire en français, aussi bien que les Français. Puis arrive un grand roman en 1954, c’est Le passé simple de Driss Chraïbi et qui va créer à la fois la surprise mais aussi une grande polémique. Ce livre sort du cadre de l’ethnographie et Chraïbi est considéré comme un tueur de l’espérance. Son livre est arrivé à un mauvais moment, à la veille de l’Indépendance, pendant la lutte nationaliste. Il critique de façon très violente toutes les structures traditionnelles de la famille marocaine et de la société marocaine. Cela a été un tournant décisif parce qu’on ne pouvait plus se permettre d’écrire des romans ethnographiques. Il fallait des œuvres de contestation, d’acculturation, des œuvres porte-parole des souffrances quotidiennes. C’est un grand roman, qui sort de la tradition balzacienne, c’est une autre écriture, qui commence à naître, la littérature commence à être un outil de combat. Après Le passé simple, il n’y aura plus pratiquement que des romans de contestation, qui portent un cri, qui portent une souffrance. Par la suite, bien sûr, il y aura une littérature de bon genre, de contestation très poétique, très politisée, celle de Tahar Ben Jelloun. Il y aura un cri venant du cœur contre les aberrations de la société marocaine, c’est celui de Mohamed Aziz Lahbabi qui est à la fois romancier et poète. Abdellatif Laabi – on le connaît à travers son itinéraire personnel – c’est le poète «engagé» qui a, avec la participation d’un certain nombre d’intellectuels marocains, fondé la revue très importante qui s’appelle Souffle qui fut saisie et interdite. Dans cette revue, les intellectuels ont tenté de poser les jalons d’une nouvelle littérature. Edmond El Maleh, qui est juif mais dont les racines sont au Maroc, a écrit trois ouvrages : Parcours immobile, La nuit du récit et Mille ans et un jour dans lesquels il retrace peut-être l’histoire de sa vie au Maroc. Dans son dernier roman, il y a une position par rapport au problème palestinien. Le livre de Mohamed Choukri Le pain nu est un livre qui est à mon avis très intéressant pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’écriture. Son livre met en lumière les problèmes de l’édition, de la censure et de la distribution. Le pain nu est un livre qui a été enregistré par Paul Bowles et qui a été transcrit en anglais. Par la suite Tahar Ben Jelloun l’a traduit en français. Il a très bien marché au Maroc et à l’étranger aussi. Puis Mohamed Choukri a eu l’idée de publier l’original en arabe. Et alors, il a été interdit en français et en arabe. Il y a un problème au Maroc, est-ce que nous avons le droit de dire ce que nous avons à dire ou est-ce que nous devons continuer à mentir, et à nous autocensurer ? Le pain nu nous a donné la preuve que la liberté d’expression est encore loin d’être acquise. Abdelkébir Khatibi s’occupe de problèmes très particuliers à la langue. C’est un créateur, mais un créateur qui est à mon avis un peu loin des problèmes du Maroc. Barthes a été son professeur. Il faut noter aussi la présence de deux grands poètes, Mostapha Nissaboury et Mohamed Loakira. Il existe des anthologies de la littérature marocaine, celle de Tahar Ben Jelloun, celle de Khatibi, celle de Salim Jay. Ce dernier a écrit le Portrait du géniteur en poète officiel. Il y a bien sûr à côté de cette littérature une littérature nationale qui s’écrit en langue arabe, qui est surtout faite de recueils de poèmes et de recueils de nouvelles. A part Mohamed Berrada qui a écrit un roman, très rares sont les gens qui s’investissent dans les romans.

• Y a-t-il un clivage pour vous entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis du Maroc ?

Oui, les approches sont différentes, mais Driss Chraïbi après un exil forcé ou volontaire de quinze ans, nous a envoyé un texte magnifique qui est une satire de la société et surtout de la bureaucratie policière, c’est Une enquête au pays. En lisant ce livre, j’ai eu l’impression qu’il n’avait jamais quitté le Maroc.

Abdelhak Serhane, Messaouda, Ed. du Seuil, 1983 et Les enfants des rues étroites, Ed. du Seuil, 1986

Driss Chraïbi, Le passé simple, Ed. Denoël, 1954 Collection Folio, 1986 et Une enquête au pays, Ed. du Seuil, 1981

Mohamed Choukri, Le pain nu, Ed. du Seuil, 1981.

Extrait de Messaouda de Abdelhak Serhane (pages 163 à 166).

Très jeune, Toto avait perdu son père. Sa mère était sans travail et un peu âgée. Pour élever la ribambelle que son mari lui avait laissée, elle s’était mise au proxénétisme avec Touda. Chaque matin, Toto nous racontait le sexe, le sperme et les gémissements étouffés :

Hier ton père a baisé Daouya, ma sœur aînée. Il était près de minuit. Je ne dormais pas encore. Il y avait des clients. J’attendais qu’une banquette fût libre. Ton père m’a donné un réal et m’a demandé de sortir pour m’acheter des figues séchées. A minuit. Mes autres frères et sœurs dormaient dans un coin de la pièce. Dans l’autre coin, ma mère préparait du thé à la menthe. C’est une manie chez ton père ; boire le thé après. J’ai fait semblant de sortir et suis revenu tout de suite après. Le gros cul de ton père montait et descendait. Il avait caché le visage de Daouya avec une serviette. Il n’aimait que son vagin et ses petits seins. Le reste le dégoûtait. Le trou de son cul s’ouvrait et se refermait. J’avais envie de le baiser, rien que pour voir sa réaction. Je n’en fis rien par respect pour les quarante réals qu’il allait nous laisser. Ma mère le comprit et me passa une motte de savon du pays. Je me suis masturbé sur son cul. Juste avant d’éjaculer son venin dans le ventre de ma sœur, il s’était mis à délirer ; le salaud ! Sais-tu ce qu’il disait ?

_

– Et qu’est-ce qu’il disait ?

_

– Ahh !!! 0 ma bien-aimée… Ahh !!! 0 ma sœur chérie… 0 ma vie… Ton vagin est un bol plein de miel… Ahh !!! Tes seins sont les pommes du paradis… Ahh !!! Ahh !!! 0 ma chienne !!!… 0 ma négresse !!!… Ahhh !!!… Ahhh !!!… Viens à moi ma putain !!!… Reçois-moi mon esclave !!!… Ah !!!… Ahhh !!!… Ahhhhhhhhhhhhhh…

J’étais moins triste parce que cette nuit-là, ton père ne l’avait pas battue avec son ceinturon avant de la baiser.

_

Après son accouchement. Mi avait mis sur la tête un foulard couleur de feu. Le père pouvait alors, et en toute liberté, aller à la Kechla, dissiper la solitude de ses couilles entre des jambes anonymes et indifférentes.

Lalla (c’est ainsi qu’on appelait grand-mère) arriva trois jours après ton enterrement. Le sang n’était plus sur la peau de mouton ; il était désormais dans ma mémoire. Le père reprit son marteau, Mi retourna dans sa cuisine et la vie continua comme avant, sans toi. Parfois, j’aimerais être imbécile moi aussi. Le sourire se figea dans une grimace affreuse et la ligne du temps le durcit dans notre mémoire. Le mur de notre maison redevint plat et sombre. Nous vivons une époque de haine. Tu passas inaperçu; une douleur, parmi quelques cris et des larmes. Mi avait pleuré abondamment. Hafid aussi. Le père s’était contenté de prononcer une prière entre ses lèvres et t’avait mis sous terre, tout simplement. Tu as bien fait de passer ton chemin ! Depuis ce jour, on ne vit plus le jour et la mort s’infiltra dans notre vie.

Dès que nous arrivions à Tioumliline, nos «Pères» s’occupaient de nous. D’abord, ils nous distribuaient du pain. Parfois du fromage aussi ou du chocolat puis nous lançaient un ou deux ballons. Vers onze heures, ils nous réunissaient autour d’une table et nous parlaient longuement d’un certain «Jésus». Plus tard nous apprendrions qu’il n’était autre que le «Issa» mentionné par le Coran. Au début, ils prétendaient que c’était un prophète, au même titre que «Sidna Mohammed». Quelque temps après, il était devenu «le Prophète» et lui seul devait occuper nos cœurs et nos esprits. Ils nous expliquaient également les avantages que l’on pourrait tirer du christianisme et nous révélaient les défaillances de la religion musulmane. Certains d’entre nous, convaincus par la nourriture chrétienne avaient commencé à «manger le Ramadan». Ils nous demandaient de les écouter et de croire en leur bonne foi. Avant la prière, ils nous donnaient la Bible à embrasser. Puis, nous passions à table ! Nous vivons une époque de misère. Noire était alors notre fièvre, noire était notre patience, noire était notre résignation, noirs étaient nos pensées et nos soupirs… Nous ne vivons pas seulement une époque de haine, de misère et de sang ; nous ne vivons plus, c’est tout.

_

Nous passions à travers un long silence. Et ce silence était tel que seul un miracle aurait pu le briser : un tremblement de terre assez violent, par exemple, pour secouer les mauvaises consciences. Celui qui se produisit quelque temps après ta mort fut si persuasif que le père en tomba malade. Dieu n’était sûrement pas étranger à cet événement. Les hommes décrochèrent rapidement leur chapelet, déroulèrent leur tapis de prières et devinrent très vite bons musulmans. Les pauvres et les mendiants furent momentanément à l’abri du besoin et sur les figures de cire, se dessina le mensonge.

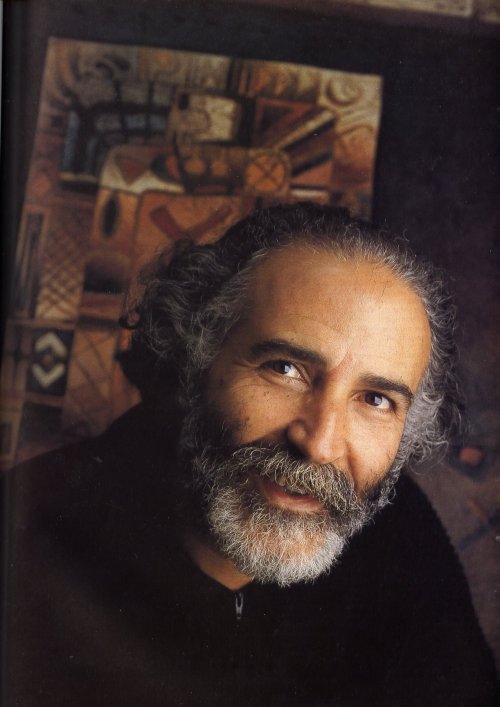

Mohamed Bennani

MOHAMED BENNANI, ORIGINAIRE DE TÉTOUAN, VIT AUJOURD’HUI À RABAT, DANS LA CASBAH DES OUDAIAS. IL A ABANDONNÉ LA PEINTURE POUR UN MATIERISME COLORÉ. IL SE TIENT EN MARGE DES OFFICIALITES TOUT EN PORTANT SUR SON PAYS UN REGARD ATTENTIF ET GÉNÉREUX. CET ENTRETIEN EST LE REFLET DE PLUSIEURS JOURS ET DE PLUSIEURS NUITS DE DISCUSSIONS À BÂTONS ROMPUS.

L’enfant au Maroc n’a pas sa place. L’adulte oublie qu’il a été enfant et l’enfant ne sait pas qu’il va être adulte. Ici, on ne fait rien pour l’enfant. Dans la maison, il y a un salon pour les invités, une chambre à coucher pour les parents, une salle à manger, mais il n’y a pas vraiment de chambre pour l’enfant. On dirait qu’il n’est pas chez lui. Dans le village, il n’y a pas non plus d’espace pour lui. Avant, dans la vie, dans l’architecture traditionnelle, le quartier était un espace pour lui. Le seuil de la porte lui servait de banc. Quand sa mère avait besoin de lui, elle sortait la tête et l’appelait. Il y avait donc un espace, volontaire ou involontaire, pour l’enfant. Aujourd’hui, avec la voiture, avec le regroupement urbain, c’est fini. Au Maroc, je vois de grands enfants et de petits hommes. Je vois l’expression des enfants, leur visage, leur démarche, et ce sont de petits hommes. Quand l’enfant devient adulte, il commence enfin à s’amuser, à rigoler. Un adulte dans une voiture est comme un enfant, il y a des poupées accrochées, de la musique et le klaxon qui chante. C’est l’enfant qui n’a pas joué quand il était petit. Il y a un ordre désordonné et c’est notre faute. Nous oublions que nous avons été des enfants, nous leur donnons des responsabilités alors qu’ils doivent rire, manger du chocolat et de la glace, faire du bruit, déchirer, salir.

Yves Tenret : Est-ce que l’on peut dire que l’enfance dure jusqu’à huit ans, que la mère reste présente jusqu’à la cérémonie de la circoncision, puis, passé cette initiation, l’enfant devient adulte, trouve plus tard une épouse, une mère, et redevient immature ?

C’est là où le problème se pose : la femme devient effectivement une sorte de mère. L’homme est peu responsable dans son rôle de père ou d’époux, parce qu’il a besoin de s’amuser et de rattraper ce qu’il n’a pas eu. Je constate que la femme, dans l’administration par exemple, est beaucoup plus efficace que l’homme.

Frédéric Pajak : J’aimerais orienter la discussion sur le problème de l’immaturité dans l’art. On considère Gharbaoui et Cherkaoui comme les fondateurs de la peinture au Maroc, dans le sens occidental. J’ai réfléchi sur eux, je me suis dit que Cherkaoui a ouvert une voie dont tu es l’un des héritiers. Gharbaoui en a ouvert une autre. Chacune de ces voies peut rencontrer sa caricature, par exemple s’il y a une potentialité décorative dans la peinture de Cherkaoui, plusieurs de ses héritiers sont aujourd’hui franchement décoratifs. Gharbaoui, c’est le contraire d’une peinture décorative. C’est une peinture pour les peintres. Elle peut aussi trouver sa caricature, dans une espèce de pose du geste ou de la spontanéité. Cherkaoui me semble adulte, mûr, alors que Gharbaoui est à l’opposé: c’est un brouillon, une éjaculation. Je pense qu’il n’a pas trié. J’ai vu par exemple des essais de nus ou de paysages, très ratés, comme s’il ne savait ni dessiner ni peindre, comme s’il n’avait aucune maturité. Je pense que cette immaturité est quelque chose de très important dans l’art. Moi, dans l’art, je recherche l’enfance. Mais je ne dis pas que la maturité c’est «mal», je dis que c’est antagonique. Je ne fais pas de jugements de valeur. Si je suis du côté de l’immaturité, je suis forcé de m’intéresser à son contraire. Je dois donc faire un effort pour comprendre la peinture de Cherkaoui ou la tienne. Je ne dis pas non plus qu’il faut considérer Gharbaoui ou Cherkaoui comme des maîtres, mais il faut y voir deux tendances qui existent aujourd’hui encore dans la peinture au Maroc.

Je me suis souvent demandé que serait aujourd’hui cette peinture si le Maroc n’avait pas été colonisé par la France et l’Espagne. Qu’on le veuille ou pas, notre peinture est une conjugaison de l’Occident et de l’Afrique. Prenons un pays indigène qui n’a pas connu d’influence, comme l’extrême sud de l’Afrique: leur art n’a suivi aucune des tendances de l’histoire occidentale…

FP : Si nous prenons cette comparaison, je dirais que les Bochimans ne font pas un art d’artistes. Pour moi, l’artiste est occidental. C’est l’individu contre la société, qu’il soit d’ailleurs courtisan ou pas.

C’est vrai, au Maroc, il n’y avait pas d’artistes dans le sens occidental du mot. L’artiste était intégré. Il y avait un art qui était plutôt un artisanat. Les artisans ont fait de très belles choses, ils ont peint, à leur manière, mais ils ne signaient pas. Depuis peu, il y a ce que l’on appelle des artistes, ils font ce que l’on appelle des tableaux, des œuvres d’art. Et ils signent.

FP : L’artiste n’existe pas dans cette tradition. S’il a une activité que l’on apparente à l’art, son but est utilitaire ou décoratif. Il n’y a pas d’images au Maroc, ni dans les maisons ni sur les murs. Le tableau ou la photographie n’existent pas. L’architecture n’est pas conçue pour les recevoir. Mais je crois qu’il y a davantage: c’est toute une culture qui empêche ça. En Occident, après le clergé et les princes, l’aristocratie, la bourgeoisie et maintenant la petite bourgeoisie achètent des œuvres d’art, par mimétisme. Au Maroc, il n’y a rien de cet ordre à imiter. La petite bourgeoisie marocaine imitera quelque chose d’occidental.

YT : Discutons de l’utilitaire. Je considère que la vaisselle perd son caractère d’utilité dès qu’elle devient un objet esthétique. Il y a un véritable plaisir esthétique, une véritable subjectivité de l’artisanat. Toi, Mohamed, tu as un goût très sûr dans ton environnement, les objets qui t’entourent, et j’ai de la peine à comprendre pourquoi tu tiens à cette position d’artiste qui me paraît malheureuse. Pourquoi cherches-tu cette souffrance, cette subjectivité? Nous sommes arrivés à un stade où l’artiste est obligé d’être maudit. On a confisqué la créativité du grand nombre. Il faut vraiment que l’artiste soit dans la souffrance pour qu’on puisse l’écouter. C’est le contraste entre les vases et les objets que tu as ramenés des marchés et la peinture de chevalet. Je ne vois pas l’intérêt de la peinture par rapport à cette beauté.

Je me suis beaucoup interrogé là-dessus: est-ce que l’artiste a sa place ici, est-ce qu’il doit exister ? Dès mon enfance, j’ai été conscient de la richesse de notre culture et de notre art populaire. J’ai été très influencé et admiratif devant ce que faisaient les gens d’ici avec leurs mains. Entre autres, ma mère qui brodait. Et je me suis rendu compte que le fait d’être artiste est moins un choix qu’une fatalité. Ce n’est pas par masochisme que je suis devenu peintre et que je suis allé contre cette conception traditionnelle de l’art. C’est une fatalité, comme le pommier qui donne des pommes. Je ne sais ni pourquoi ni comment.

FP : Je ne suis pas d’accord. Même si ta mère fait de l’art en brodant, même si c’est une excitation d’ordre esthétique, pour moi, l’art n’a rien à voir avec l’esthétique. Si tu poses un tapis dans cette pièce, c’est un besoin. Si tu accroches un tableau sur ce mur, ce n’est pas un besoin. La recherche de l’artiste, c’est l’enfance, c’est l’inconscient. Et c’est une position tout à fait solitaire, que je qualifierais d’inutile. L’artiste est profondément inutile et c’est ce qui m’attire dans l’art.

YT : Je suis venu il y a très longtemps au Maroc et j’avais déjà été fasciné par la beauté des marchés. Jamais on ne me fera croire que c’est beau pour vendre. Les oranges, les bananes, l’harmonie des couleurs, je pense le plaisir de celui qui les expose…

FP : Mais le plaisir, ce n’est pas de l’art. L’art est tout, sauf un plaisir, que ce soit dans la création elle-même ou dans sa finalité.

YT : Cette idée de la subjectivité de l’artiste est pour moi une idée sénile. L’Occident est arrivé dans une impasse totale. C’est la stérilité, c’est vraiment la punition des dieux. Et la solution est une solution de synthèse entre une force qui se manifeste dans l’artisanat et quelque chose qui serait la subjectivité. Moi, je vois une subjectivité dans l’artisanat et je ne suis pas du tout lié à cette recherche de l’enfance. Dans ma conception quotidienne, l’art c’est la vieillesse, c’est la saturation, c’est une espèce de réconciliation avec le monde, c’est la sagesse, c’est la synthèse et ce sont toutes les existences qu’on a vécues dans une vie. Tout ça se réunit. On est prêt à l’exprimer, prêt à donner un fruit. L’Occident ne fait plus que s’imiter lui-même, il se répète, il doit inventer des modes, moi je vois autre chose, je vois une grande force, une énorme vague qui est là et qui n’arrive pas à trouver sa forme. Elle cherche son support. C’est paradoxal, car toi, Mohamed, tu ne fais pas de peinture. Ton idée, c’est de prendre les matériaux et de leur donner une forme…

L’art est une affaire qui n’est pas réglée et qui ne le sera jamais. Si la peinture occidentale est dans un stade de vieillesse, au Maroc elle est jeune. C’est un bébé qui tète le sein de sa maman et qui n’arrive même pas à s’asseoir. Elle est très fragile. Elle a connu beaucoup de tâtonnements puis il y a eu une pause, un moment de réflexion. Qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous? Est-ce que nous sommes des peintres marocains ou des Marocains qui font de la peinture? Est-ce que nous devons exister? Est-ce qu’il faut s’arrêter, réfléchir? Cette période est finie, maintenant le peintre voit le monde dans lequel il vit.

YT : Mais tu n’es pas peintre! Tu emploies toutes sortes de matériaux, du cuir, de la bâche, tu ne respectes pas le rectangle, tu vas justement dans le sens de cette synthèse dont je parle…

Tu as raison, je ne suis pas un peintre, je suis un matiériste, j’aime la matière. Pourquoi ? Parce que le Maroc est une mine de matières. Je peins avec mes mains.

YT : Moi je ne suis pas du tout l’Occident. Si j’étais toi, je ne m’affirmerais ni comme un peintre occidental ni comme un artisan marocain. Je dirais: «Je suis moi, je suis quelqu’un qui va inventer quelque chose de nouveau qui sera plus fort que ces deux choses.» Toi, tu pourrais faire cette synthèse. Tu dois mourir pour renaître. C’est un accouchement difficile. Tu es à un carrefour, d’un côté toute cette beauté d’un art qui était celui d’une collectivité et que nous avons perdu entre le XIIIe et le XIVe siècles, de l’autre côté cette subjectivité. La réponse n’est pas plus dans la peinture que dans l’artisanat, elle est dans un troisième terme qui reste à inventer. Tu admires Francis Bacon, tu pourrais l’être, d’autres aussi. Il est unique. Je pense que vous portez cette force.

Comme beaucoup de peintres au Maroc, je ne fais ni de la peinture abstraite ni de la peinture figurative. Quand je suis devant une toile, je me transforme en peinture, avec ma soif, ma culture, mes faiblesses. Ce que je fais, c’est l’homme que je suis, de la tête jusqu’aux pieds, le Marocain, un peintre marocain, et non pas un Marocain qui fait de la peinture. Je suis triple, j’ai vécu dans une zone espagnole, je me comporte comme un Marocain et comme un Français. Je ne peux pas fuir ça, ça me dépasse, c’est plus fort que moi.

YT : Bacon te donne la chair de poule. Cela t’est-il arrivé devant une peinture marocaine ou arabe ?

J’ai toujours cherché l’étonnement, le seul qui m’ait étonné c’est Bacon. Au Maroc, j’ai ce sentiment devant des portes, des broderies, des poteries ou des tapis. Un tapis est un tableau sur lequel je marche. Dans notre culture, nous marchons sur les tapis pour ne pas les adorer, car le seul créateur, c’est Dieu. Nous l’écrasons, nous ne le rehaussons pas. Cette valeur de création est en rivalité avec Dieu. En Occident l’œuvre d’art est adorée.

YT : L’art a remplacé la religion.

FP : Dans la peinture occidentale, la forme, le matériau, le geste ou sa retenue m’importent peu, ce qui me paraît décisif c’est la subjectivité, la signature, l’individu. L’art, au sens moderne, est antagonique à tout artisanat. C’est Michel-Ange contre l’art roman. C’est l’individu dans tout ce qu’il a d’exécrable, de narcissique, d’inutile, d’asocial. C’est ce côté asocial que je défends dans l’art.

Vis-à-vis du monde dans lequel je vis, j’entretiens un rapport d’adoration et d’amour. Je peins avec les doigts de mon cœur. C’est pour cela que je refuse toute uniformité. J’accepte la différence. Michel-Ange ou Paul Klee ne sont pas mes références. Je veux partir d’autres données, devenir fils ou petit-fils de l’art universel.

FP : Si on considère Cherkaoui et Gharbaoui, les deux utilisent le papier, la toile, la gouache, l’huile. Ils font une peinture au sens occidental du terme. Et toi, tu es obligé de les tuer. Marocains ou Néo-Zélandais, ce sont des peintres des années 60, inscrits dans l’art occidental. Comme Bellamine. Peintre pour les peintres, il apporte quelque chose dans la peinture moderne. Comment peux-tu accepter la filiation Cherkaoui-Gharbaoui, alors qu’ils sont pour moi des peintres occidentaux ?

C’est historique. Ils sont les premiers. Mais je considère qu’ils n’ont pas vécu notre lutte contemporaine, comme Belkahia, Melehi, Bellamine ou moi-même. Nous avons connu la période la plus dure, celle de la réflexion. Cherkaoui et Gharbaoui, s’ils n’étaient pas disparus prématurément, auraient changé beaucoup de choses avec nous.

YT : Ne sont-ils pas devenus des mythes étouffants ?

Non, ils ne nous étouffent pas.

FP : Les questions que tu te poses, ton rapport à l’art traditionnel, au matériau, à la forme, Bellamine ne se les pose plus. Héritier de Gharbaoui, il fait une peinture occidentale. Je crois que c’est un choix conscient. Et c’est pourquoi il a quitté le Maroc.

Je ne suis pas sûr que Bellamine fasse une peinture occidentale, ni consciemment ni inconsciemment.

FP : Cherkaoui, s’il vivait aujourd’hui, penserait peut-être comme toi: crise d’une identité marocaine, question du support, etc. Mais Gharbaoui, non.

Cherkaoui est un Berbère qui a peint les tatouages qu’il a vus sur la main de sa mère, des signes, des motifs berbères. Il ne s’est pas posé le problème comme nous, mais il l’a posé et c’est à partir de lui que la chose a démarré. Par contre, Gharbaoui a peint comme on peignait en France. Mais pourquoi s’entêter dans cette comparaison avec l’Occident? Pourquoi ne pas se référer au grand enfant et au petit homme ? Gharbaoui est un grand enfant qui peint. La meilleure essence dans la création, c’est la pureté, c’est l’enfance. Je vois dans sa peinture un enfant qui n’a pas joué, qui n’a pas vu de clown.

FP : Dans la peinture occidentale, on ne marche pas sur le sacré, on le met au mur. L’artiste est déicide. Gharbaoui et Cherkaoui ont accepté ce côté déicide. Ils n’ont pas fait de tapis.

Comme nous avons accepté les toilettes, la tenue et la table européennes. Mais un Musulman ne peut jamais penser rivaliser avec Dieu et encore moins le tuer. Je crois en Dieu, je suis musulman, même si je ne suis pas pratiquant. C’est pour cela que je ne pourrai jamais avoir de l’adoration devant mon œuvre. Dans le Coran, seul Dieu crée et l’homme est l’une de ses créations.

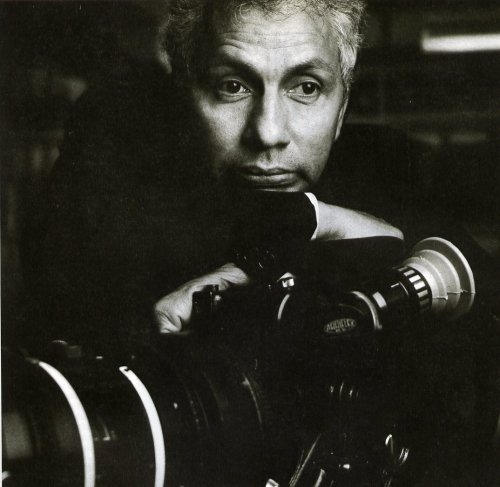

Souheil Benbarka – Un cinéma en devenir.

LE CENTRE CINÉMATOGRAPHIQUE MAROCAIN, CRÉÉ DEPUIS 1947, A ÉTÉ TOTALEMENT RÉORGANISÉ EN JUILLET 1986 ET SA DIRECTION EN A ÉTÉ CONFIÉE À M. SOUHEIL BENBARKA. CE DERNIER A OBTENU DE POUVOIR AGIR DE FAÇON TOTALEMENT INDÉPENDANTE ET DE POUVOIR GÉRER À TRAVERS LE CENTRE TOUT CE QUI CONCERNE LE CINÉMA.

• Vous avez une carrière de cinéaste derrière vous, est-ce en tant que cinéaste que vous êtes directeur du Centre cinématographique marocain ?

Ça, je ne peux pas le savoir. J’ai fait quatre longs métrages et bonne trentaine de films entre documentaire de recherche sociologique et la fiction. Je suis dans le cinéma depuis 1960 exactement. Après mes études de cinéma, j’ai travaillé à la télévision italienne pendant six ans. J’ai fait beaucoup de films à caractère sociologique. Je suis rentré au Maroc vers 1971.

• Quel type de films tourniez vous au Maroc ?

Avant ces dernières années l’entrée en vigueur du Fond d’Aide au cinéma en 1981, on se débrouillait comme on pouvait. Avec des amis, on collectait mille francs à droite à gauche et on faisait un film. Ça continue toujours ainsi parce que l’aide que donne l’état ne permet de financer à 100%. Cette aide n’est qu’un stimulant.

• Est-ce que cette aide est une infrastructure ou de l’argent ?

• Les deux. Jusqu’en 1981, avant la promulgation de cette loi, les films se faisaient ainsi. Depuis l’état donne et de l’argent et du matériel. Cette année, la somme est pratiquement triplée. Mais l’aide est toujours insuffisante. Si vous voulez, on est toujours en retard par rapport à l’évolution des choses. Il y a dix ans, il fallait cinq cent mille francs pour faire un film et maintenant il faut 3 ou 4 millions et l’aide ne dépassera jamais un million. On ne peut pas aussi demande l’état de financer les film à 100%, il faut que le privé fa un effort.

• Y a-t-il eu un cinéma commercial au Maroc ?

Non jamais ! Cela a toujours été des films d’auteurs. Mais, même sans l’intervention de l’état, il y avait des films, pas en grande quantité, mais on en faisait.

• Quels sont d’après vous les grands noms de la cinématographie marocaine ?

J’ai mes amis mais je ne peux pas en parler officiellement parce que cela pourrait porter du tort à d’autres.

• Peut-on avoir une idée du nombre de cinéastes qui sont en activité actuellement ?

Nous sommes très nombreux à être porteurs de la carte professionnelle de metteur en scène. Une quarantaine environ pour trois longs métrages en moyenne par an. Certains se reconvertissent soit à la télévision, soit dans le documentaire, soit dans le film publicitaire. L’un dans l’autre, tout le monde travaille un peu.

• Et à la télévision ?

Depuis quelque temps, on commence à faire ce qu’on appelle des séries, des feuilletons. Mais cela ne relève pas de mon autorité. Le centre donne simplement les cartes professionnelles.

• Quels sont les projets en cours cette année ?

Il y a eu une grosse crise l’année dernière qui a fait qu’aucun long métrage n’a été réalisé. Actuellement, il y a trois longs métrages en chantier, dont un qui a été fait par une femme. C’est l’année des femmes. C’est un film de fiction qui s’intitule Une porte ouverte sur le ciel tourné par une ancienne scénariste, Farida Belyazid. C’est l’histoire du conflit intérieur d’une jeune fille qui a longtemps vécu en Europe, qui rentre, et qui veut désespérément retrouver ses racines. C’est très bien filmé, avec beaucoup de sensibilité. Un homme n’aurait pas pu le faire. Une série de documentaires sur la musique faite également par une femme vient d’être terminée. Madame Izza Genini dresse un portrait du Maroc à travers sa musique. Ces films intitulés Maroc, corps et âme font chacun 25 minutes. Il y a un troisième long métrage de Moumen Smihi actuellement en mixage dont le titre est Caftan d’amour. Nous avons d’autres projets. En 1988, nous avons en chantier 4 ou 5 longs métrages, indépendamment des trois qui sont achevés.

• Pouvez-vous amortir le coût d’un long métrage en ne le diffusant qu’au Maroc ?

Impossible. Nous disposons de 240 salles de cinéma dans tout le Royaume et le prix des places au Maroc est assez bas. Il reflète aussi le niveau de vie du pays. Les films qui marchent très bien s’amortissent à 30 %.

• Le Maghreb et le Makhred sont-ils la solution ?

Non. Parfois nous avons une diffusion internationale qui peut toucher jusqu’à cent pays. Mais c’est rare, c’est très rare. Nous ne sommes jamais arrivés à placer un film par exemple en Egypte. Ils ont une grosse production, c’est une autre mentalité, et c’est des gens qui exigent que le film soit doublé en égyptien. C’est impensable. De l’arabe à l’arabe c’est impensable.

• Les films sont-ils tous tournés en arabe dialectal ?

Chez nous, oui.

• Mais on m’a dit que les présentateurs de télévision parlaient en

arabe classique ?

Pour les films, ça dépend du sujet. Si c’est un sujet populaire, c’est choquant. Ce serait comme un film suisse tourné en latin.

• En français, c’est tout à fait fini ?

Oui, sauf dans de rares coproductions.

• Lorsqu’un film américain se tourne chez vous, êtes-vous concerné ou cela passe-t-il par des sociétés privées ?

Cela passe par des sociétés privées. Mais c’est nous qui donnons l’autorisation de tournage.

• Y en a-t-il beaucoup ?

Oui, de plus en plus. C’est ce qui nous a d’ailleurs amenés à concevoir de très grands studios, des plateaux de tournage à Marrakech, qui vont être fonctionnels d’ici deux-trois ans. Ce sera très très important, aussi bien en cinéma qu’en vidéo. Ils seront à la disposition de tous ceux qui voudront faire du cinéma. La porte ne sera jamais fermée à la production nationale. Ce sera limité certainement, parce que qui dit studio, dit décors, films historiques, donc beaucoup d’argent. Mais moi, j’ai beaucoup d’amis en Suisse qui ne peuvent pas se payer des studios. Goretta, par exemple, est obligé de tourner en décors naturels. Cela fait seulement trois-quatre ans qu’il a des moyens. Godard en bave. Le fait d’être connu n’est pas suffisant. La différence entre les films de Godard et ceux de Goretta c’est que ceux de Godard ne font pas recette. Alors que Goretta arrive à se défendre. Comme chez nous, le film suisse ne peut pas s’amortir nationalement. Vous avez trois régions linguistiques, doubler ça revient très cher, je pense que sur ce plan, vous avez encore plus de problèmes que nous.

• Est-ce que la venue de grosses productions étrangères peut stimuler la production locale ?

Non, pas du tout. Nous ne faisons pas de studios pour dire: «avec cet argent nous allons financer la production nationale». Ce sont deux démarches totalement différentes. Par contre, si nous n’avons pas de studios, nous perdons beaucoup de films qui pourraient se faire au Maroc. Nous, nous voyons la retombée sur le plan national, car quand un James Bond se tourne au Maroc et que sont investis au Maroc six millions de dollars, tout le monde en profite. Des techniciens travaillent, donc je réduis tout de suite le chômage, parce que je ne peux pas compter sur les quatre productions marocaines qui se font par an. J’ai sur le dos de trois à cinq cents techniciens. Je n’ai pas que des metteurs en scène, j’ai des électriciens, des machinistes, des cameramen, des régisseurs, des acteurs, j’ai plus de quatre cents personnes. Donc, il y a toute une retombée, ces techniciens travaillent, les acteurs travaillent, les hôtels, les locations de voitures, les figurants, le téléphone… Donc pour moi, dix grands films américains par an, ça fait une rentrée de devises et c’est essentiel, ça crée des emplois. Avant, les films venaient se faire ici uniquement pour les extérieurs, maintenant, ils viendront et pour les extérieurs et pour les intérieurs. Ça me permet aussi de former des techniciens, parce qu’ils sont obligés de prendre un quota de Marocains et puis ça crée des contacts avec le cinéma marocain. Demain, un producteur étranger pourra peut-être financer un jeune Marocain talentueux.

• Vous semble-t-il avoir omis quelque chose d’important ?

Non, je ne crois pas. J’espère que vous aurez l’occasion de voir Une porte vers le ciel. C’est tout à fait original. C’est la première fois qu’on traite ce genre de thème dans le monde musulman. Tout se passe dans un couvent musulman de femmes. Chez nous, la religion on n’en parle pas beaucoup et pour une fois qu’on en parle, et par une femme en plus… nous avons beaucoup appris en voyant cela.