la combine.

.

Simone, Jours de Colère, 1, avril 1977

bras d’honneur.

l’écriture ce noyau nucléique, catalogue. inventaire, elle me donnait l’impression de me mimer, de creuser, sous moi, des fondrières, elle était incontournable dans son amour de la résignation, du stagnant, des fausses joies, des gratifications médiocres, elle aimait pourtant souffrir et faire souffrir, c’était là preuves et preuves et preuves, un rire sans franchise, comme si la franchise n’était qu’un droit possible dans un ensemble de législations répressives, je discourais de la valeur d’usage et de l’usage elle en avait, seul, abandonné, j’en jouissais comme un plus vivre mais. la peur me tenait au ventre, j’inventais sans cesse, de mauvaises raisons spontanées, donc appartenant pleinement à l’idéologie dominante, me semblaient bonnes, très bonnes, on connaît le confort médiocre du préjugé.

tout. dans leurs yeux sombres point de larmes, assis à leurs métiers ils grincent des dents. vieux monde nous tissons ton linceul, nous y tissons la triple malédiction, nous tissons, nous tissons ! l’exigence, pas d’humanisation. inhumain, dressé, haut, fier, orgueilleux, mégalomane mais pas pour soi : pour tous. exigent, et fébrile, fou. fébrile, nerf. fébrile, divisé en milliers. fébrile à traquer le réel. fébrile à s’halluciner. fébrile à se couper au scalpel entre les deux yeux, entre les côtes, entre les couilles. entrejambes, entre-nous, soyons où ça gêne, rougi, blêmi parlons donc non pas sexe mais argent.

apprendre l’italien pour devenir fou. les liquider tous. tous. presser ses yeux. presser les mots. monde rationnel, c’est-à-dire réel, médiocrement irrationnel. je cherche un médium : il saura me lire. confusément, il s’agit de construire un lecteur, je dirai donc tout. l’argent, les classes sociales, le travail, l’exploitation, les matons misérabilistes, tout cela avait pour résultat de donner une tonalité particulièrement misérabiliste à la propagande communiste, ainsi tenté de s’appesantir plus sur les phénomènes de paupérisation que sur l’évolution des rapports de production, je ne veux rien dire. la socialisation est un tissu tissé d’inhibitions, l’ensemble sont sans sens. troc. mes liaisons dangereuses m’apprenaient la platitude du réalisme pragmatique. je n’ai pas de compte à rendre. la fiction est multiple, plus (+) de sens. je ne dirai rien de moins, vous ne tirerez rien de moi, pas de marchandises, de la haine, pas de révolte, de la haine, pas de clowneries, de la haine.

et cette érection, ça vient ?

Je ne me contenterai pas de l’approximation, car celle-ci n’est ni chaude, ni froide et par suite doit être vomie.

Apocalypse III, 16.

danger, inflammable, contient benzine. tenir à portée des enfants, ne pas avaler. laissez les morts ensevelir leurs morts. déjà dans un nouvel ordre amoureux par le fait du détournement du puritanisme pesant sur la joie de parler, le nomade est en voie d’apparition et le résultat n’est rien sans son devenir, tu causes ; on te répond, c’est surtout du ton et de la prétention qui se manifeste là, qu’on a de multiples occasions de s’étonner, comme si le monde n’avait plus manqué que de ces zélés propagateurs de vérités, et comme si la vieille soupe réchauffée apportait des vérités nouvelles et inouïes, et comme si c’était toujours précisément maintenant qu’il faille les prendre à coeur, pour ne pas être de ces illuminés, introvertis, nous fûmes toujours fascinés par le réel. comprendre d’abord, mais fascinés sans stupeur, fascinés… pas écrasés.

si mon écriture était de « l’intériorité », c’est parce que ma vie est l’extériorité « par excellence », l’esprit ne peut se trouver que dans un monde aussi inquiet que lui. l’esprit étant spéculatif et la spéculation étant travail : je travaillais. d’un simple point de vue policier, on ne pouvait rien me reprocher.

un nouveau monde psychogéographique se dessine devant nous. une demi-douzaine d’explorateurs passionnels y sont déjà partis, dans leur emportement, ils ont oublié cartes, boussole et vivres, ont-ils aussi oublié que « l’action du hasard est naturellement conservatrice et tend, dans un nouveau cadre, à tout ramener à l’alternance d’un nombre limité de variantes et à l’habitude »?

j’ai l’anus qui baille, qui chatouille, je le lui dis. elle éclate d’un rire bref et ajoute : tu désires !

à vous tous somnambules cartésiens-cabalistes. je n’écris pas pour parler mais pour me taire, il n’est pas vrai que mes textes parlent ni même signifient. ils sont là. absolument muets. vraiment impénétrables parce que ne sachant rien et n’ayant pas leurs principes d’organisation et d’action en dehors d’eux-mêmes, impénétrables parce que sans profondeur, sans signifiance, sans dessous. je n’ai pas cette passion moderniste de faire parler toutes choses. vous l’avez.

instance nomade, y a plus a revenir là-dessus. adolescence encagée. bon d’accord. c’est fait, c’est fait ! début de maturité résignée, pas de quoi se plaindre, le monde reste monde, gouffre insatiable, en dépit de la mer. je devenais chaque jour plus obscène tant j’étais brutal, j’allais vers… et d’un flot d’exhortations impétueuses, je ramais plus loin. tu rames rat affamé dégoulinant de désir ? des gardiens de l’ordre ébahi partout, moi hermine, belette, tout à ma férocité voluptueuse.

tout frissonnant, parfois rude, inflexible, austère, parfois rangé en un style uniforme, de temps en temps d’une patine lisse, mutin, des flots de tristesse. une légère hypnose, pitoyablement triste. mais ne vous en faites pas. nous ne tarderons pas à nous rencontrer de nouveau. on se rencontre toujours ici. c’est un peu comme si on était tous enfermés ensemble, désarroi, désolation précaire. se dégeler.

pas de clinquant, coquet cocu et cocu coquet, bras dessus, bras dessous, pêle-mêle. retraite paisible pour commerçant. le moindre mégot pourchassé, capturé, enlevé à la pelle, délia appelle à la guerre, une jeune fille me disait : « tout m’est égal à la condition que tout ne continue pas de recommencer tout pareil tous les jours ».

ces érudits hébétés, confondus, muets, fragiles ont lié leur sort à des femmes magnifiques, une de ces terreurs paniques, sinistres, glaçantes, au tranchant acéré qui semblent s’attaquer aux personnes sédentaires tellement plus souvent qu’aux gens actifs, soudain me transperce les entrailles, et pourtant nous sommes forts de nous. je ferme les yeux. je ne suis plus ni retors, ni fuyant.

actons. comme si créer une ambiance favorable à l’adorcisme, comme si chercher du travail, comme si pas d’artifice, en tout cas pas de parole, mais si tout va vers l’autisme ? la tête dans les genoux, pleurer ? rire sans joie comme peu savent le faire, jaune, amère, faut bien payer ces dettes.

tous les matins, avec une exactitude de machine, « bien chef », sortir le chien, rentrer le lait. pas d’intérêt et indexé.

voûter les épaules, ne pas dériver, et pourtant c’est tellement chair-chair dans la confusion de l’être, la conscience c’est la timbreuse. illusion de la finalité, illusion de la liberté, elle est cette double illusion, elle est la partie toujours remise sur terrain toujours impraticable.

entre nous, entrejambes, on fait donc appel à votre intelligente compréhension afin de vous éviter des ennuis.

Simone, Jours de Colère, 2, mai 1977

Parlez à vos voisins.

« J’exhorte les ruraux à rester fidèles à la terre car elle ne trompe jamais… Les mères doivent éduquer leurs enfants au travail de la terre et combattre toutes les tendances à l’abandonner en cédant aux illusions de la ville. » Mussolini.

Le sort de l’Europe occidentale se joue dans les villes d’importance moyenne. Et Lausanne est à l’avant-garde des cités où sévit l’atomisation des humains, la réification du temps et de l’espace, l’épargne pour rien, la vie des zombies modernes. Le moment est venu de tout jouer et pour cela il faut tout repenser : la tête capitale et son rapport avec le corps périphérie, l’accroissement de la lumpen prolétarisation subjective du plus grand nombre, etc. Le lumpen moderne nomade — n’a rien ; il n’est en rien contaminé par l’idéologie spectaculaire marchande, plutôt il est tellement contaminé que son souffle même est hors-la-loi. Autorités spécialisées dans l’assainissement, nous vous déclarons la guerre. Qui s’aime se suive ! Pour commencer nous allons faire cesser ce scandale, cette insulte au genre humain qu’est le fait qu’aucun lieu public ne soit ouvert après une heure du matin.

Nous allons faire cesser tous vos misérables scandales pour introduire le scandale des scandales : la dépense. Dès aujourd’hui, tous, nous vos ennemis, décidons d’un commun accord tacite, de cesser de gémir car dès à présent nous connaissons le lieu où nous nous dépasserons : …….! Nous allons détourner la ville, tremblez ! Ceux qui ont occupé le Buffet ont frappé juste. Ils n’étaient plus dans le temps libre, plus des habitants ni des travailleurs, ni des intellectuels débiles, mais des passionnaires décidés à tout bouleverser. De plus en plus disponibles aux échanges les plus fous. Des gens sans conscience, sans mauvaise ni bonne foi. Ce qui se dilate dans le répétitif va exploser. Si nous arrivons à pulvériser le monolithe de conneries qui ici plane sur nos têtes, nous aurons prouvé que l’on peut tout faire. TOUT. Combien de temps encore peut-il ne se rien passer ? Nos autorités sont nihilistes.

Le Bunker.

A Zurich, on cherchait à rééduquer les blousons noirs et à couper les voyous du reste de la « jeunesse » (ce mot me dégoûte, comme tout ce qui est biologique). En 1967 des membres de différents groupes socialistes fondent le Fortschritchliche Arbeiter Schuler und Studenten, le FASS. Le FASS veut mettre sur pied et coordonner des actions visant à dénoncer et à mettre un terme aux abus et aux injustices à Zurich et dans le système social suisse. Le FASS déborde le cadre de la gauche mais sur des positions syndicalistes. Il obtient le 15-16 juin 1968 les locaux vides du Globus. 2000 personnes y viennent. Elles s’organisent. La presse les dégueule. Le week-end suivant l’autorisation est refusée. C’est l’émeute : 700 flics et pompiers contre 2 000 manifestants. La répression s’abat : procès, licenciements, renvois, expulsions. Seul le « Zûrcher Manifest » (Frisch, Durrenmatt, Diggelmann, etc.) soutient les émeutiers. Face au quotidien, à la rue, à la violence, les organisations ne manifestent aucune sensibilité. Habituées à jouer avec des concepts morts et des phrases creuses cette révolte de lumpens et de petits-bourgeois les laisse dans la stupeur. Le parlement zurichois nomme une commission d’étude : « Comment calmer la jeunesse ? » La commission travaille deux ans. Et en 1970 la municipalité donne le Lindenhofbunker. Elle y interdit l’alcool, fixe les heures d’ouverture et impose des sociologues. Autonome Linke et Focus, deux groupes organisés, sont les seuls « politiques » présents à l’assemblée générale de création du Bunker. Ils jouent d’emblée franc jeu et annoncent qu’ils sont là pour mener « une dure lutte contre la merde bureaucratique ». Ceux-ci ne devaient d’ailleurs jamais se montrer. Ces gens sont et restent soit dans un pragmatisme plat (le « travailleur », par exemple, comme si un homme pouvait n’être que cela) ou dans l’idéalisme euphorique (« nous devons instaurer le socialisme mondial »).

Le 30 octobre, inauguration, 8000 personnes défilent en 2 jours dans le bâtiment. Après un mois la fréquentation s’établit comme suit : apprentis, 66 %, collégiens et étudiants, 8,5 %, travailleurs non qualifiés, 17 %, blousons noirs, 3 %, adultes-flics-indics, 5,5 %.

Le bunker fut lu par la presse comme une application fouriériste : bordel, fumerie de haschich et centre d’agitation politique. Le comité expulsa les sociologues. Dès la première semaine le bunker reste ouvert toute la nuit. Le manque de confort, la situation d’illégalité, chassèrent les intellectuels, les étudiants. On resta entre nous, voyous, lumpens, haschischins, apprentis, fugueurs. Un accord fut passé avec les flics : on empêche les enfants de moins de dix ans d’entrer et eux restent dans leur clapier caserne. 60 000 entrées pendant le mois de novembre. Le 18 décembre, la ville envoie un ultimatum : fermeture à minuit, pas de moins de 16 ans après 20 heures, des locaux propres. Délai de l’ultimatum : 7 janvier.

L’expérience a duré 70 jours. Le premier janvier 1971, une assemblée de 1 300 personnes fonde la République du Bunker.

« La république est proclamée, nous sommes prêts à nous battre. Quittons notre souterrain pour la ville. »

Seule reste dans les locaux la tribu des Hell’s Angels, ex-service d’ordre du bunker. (Leur cahier des charges : contrôle anti-flics à l’entrée des locaux, nettoyage, débarras, réparations, planquer les types qui sont partis pour des trips un peu violents ou qui ont la dose, vidage des parents qui viennent emmerder leurs gosses, etc.).

Janvier-février les Républicains agitent et causent dans Shopville (passage souterrain très fréquenté en face de la gare). Le 21 février ils tiennent un teach-in gigantesque. Mars 1971, ils abordent le problème du logement.

Rue de Venise : Sept maisons et un des hôtels les moins chers de Zurich devaient être démolis le 1er avril. Les trois propriétaires, deux sociétés immobilières et un entrepreneur avaient vendu les maisons à la société d’assurance de la Rentenanstalt qui voulait construire à la place de tout le pâté de maisons (y compris les rues entre elles) un luxueux et « représentatif » palace bureau. Le Conseil municipal lui vint aimablement en aide par un acte de corruption : il bazarda la rue située entre les maisons (propriété de la ville) au prix dérisoire de 1,8 misions de FR. (valeur effective : environ 4 millions et demi). Dans son zèle, il commettait de plus un abus de pouvoir aux dépens du Conseil général.

Dans le cas de la rue de Venise : tout un groupe de maisons encore habitables disparaissent et avec elles une surface de logement indispensable et bon marché au centre de la ville pour faire place à des bureaux ; des rentiers, des familles d’ouvriers (suisses et étrangers) et des étudiants sont jetés à la rue sans avoir obtenu de nouveaux logements; les autorités ne se contentent pas de ces faits mais soutiennent délibérément les capitalistes par la vente illégale de la rue (on parle de pots de vin); les autorités favorisent ainsi le dépeuplement de la ville de Zurich, l’émigration forcée de la population vers les faubourgs, elles poursuivent dans l’intérêt de la haute finance un programme d’aménagement du territoire qui se révèle catastrophique.

L’association d’habitants de la rue de Venise, le groupe de base d’architecture de l’EPF et la République autonome du Bunker vont résister jusqu’au 14 avril. Ce jour-là, à cinq heures du matin, 380 flics vident les gens. Les démolitions commencent immédiatement. Mais le Bunker a fait le joint avec les travailleurs suisses adultes. Et tout continuera jusqu’au premier mai, marqué par une émeute.

Le Bunker fut en embryon de principe de plaisir qui s’est immédiatement heurté à la réalité. Par exemple, dès le début il y eut conflit entre ceux qui voulaient exécuter ou écouter de la musique et ceux qui voulaient discuter. Le Bunker, fait vraiment exceptionnel en Suisse, ne fut pas un mouvement de jeunes.

La valeur d’usage d’une ville en est sa consommation improductive. La marchandise et ses esclaves ne supportent pas la non-productivité. Aussi passent-ils à l’assaut des villes. Nous autres citadins sommes donc en état de guerre permanent contre eux. Ils cherchent à nous chasser au profit de centres bancaires et financiers, techniques et politiques. Bureaux, banques, grandes surfaces de vente, édifices dits publics c’est-à-dire réservés aux bureaucrates — mercenaires de l’État — et aux politicards, cherchent à nous faire reculer. Sans parler des touristes. Tous ceux-là vont parler « habitat » mais jamais habiter, Ils vont tenter de rationaliser tout. Ils ont la rage froide. Même le bistrot doit céder devant leur hargne. Ils veulent absolument nous imposer leur conception du bonheur : acheter/vendre, faire circuler le capital.

La ville est le lieu de la différence et de l’histoire. Elle est l’artifice par excellence. Son temps et son espace sont artificiels donc humains. Le temps et l’espace artificiels sont des valeurs des plus essentielles. Nous devons donc lutter pour urbaniser le monde. Que le règne du bavardage, du gratuit, du superficiel arrive. Ceci n’est pas une affaire d’historiens, d’économistes, de démographes, de sociologues, de géographes, de botanistes ou de sémiologues car ceux-là sont dans te parcellaire et sont responsables de notre aliénation. La rigueur est inhabitable.

Un mouvement se dessine qui veut s’emparer des vides. Le détournement me semble plus juste. Car les constructeurs de nouveau sont dogmatiques, terroristes. Ils écrasent ce qui les gêne. Regardez les bâtisseurs, jeunes hystériques aux sourires glacés, ils font peur. La crise mondiale de ta ville produit un lumpen international. La ville c’est le lieu de l’activité, de la délinquance, de l’agitation. C’est le lieu de la simultanéité. Les seuls besoins dont les municipalités tiennent compte sont les besoins individuels et la plupart du temps pour les manipuler. Les besoins sociaux, dans leurs vivantes contradictions, la sécurisation/la découverte, le travail/le jeu, la planification/l’aventure imprévisible, l’intimité/le collectif, l’indépendance/la corruption, c’est à nous de les actualiser, de les réaliser, de les dépasser.

Les possédants de ce monde papillonnent de palace en palace; les prolétaires sont enfermés dans des cages. La question de plus ou moins de fleurs ne se pose pas dans un ghetto. Soyons dès à présent nomades, errants, disponibles. Le néo-capitalisme centralise (surtout de l’information, de la connaissance, donc du pouvoir). Éclatons-nous, jouons le sort du monde dans la ville où nous vivons. Gardons les parlements comme musées, les capitales comme réserves de monstres. La ville doit dépenser l’industrialisation. Sortons de la logique de la survie, du rationalisme du déchet. L’urbanisme n’existe pas. Son objet lui échappe. Il n’est pas neutralisable. Son objet c’est nous. L’avènement de la construction dans le circuit industriel, bancaire et financier a été un des objectifs stratégiques des agents de la marchandise les deux dernières décennies. Rien de pensé à un niveau égal ne leur a été opposé. Les logements dont ils ont nantis les victimes de leur néo-colonialisme, étaient de l’éphémère (baraquement). Est-ce ce qu’ils vont chercher à développer ? Nous sommes déjà tous en liberté surveillée. Le troc fait avec l’État, d’inique qu’il était, devient franchement dément. Je vous donne ma vie, vous me la rendez chaque soir si je suis sage et promets de me coucher après la télé. Le terrorisme de l’esprit de sérieux règne sur toutes ces questions. Disons-le tout de suite : je ne suis pas compétent, ni crédible, et complètement irresponsable. Infantile. Mais je veux sortir de l’ennui et je suis encore vivant et je vous emmerde. Puritains de tous les pays, croyances, sexes et âges unissez-vous, ça va cogner. Vive l’activisme de classe. Les hommes font l’histoire et notre histoire sera passions, délires, dons, ou ne sera pas.

A Lausanne, en 1972, ouverture du parking de la Riponne et fermeture de quelques rues du centre historique à la circulation automobile. Au centre ville, le prix des terrains monte, des migrations forcées vers les quartiers d’habitations ont lieu. L’élimination des activités secondaires et de l’habitat continue. La voiture règne en maîtresse absolue. Toute la politique municipale part d’elle pour revenir à elle. Dans les hautes sphères lausannoises on parle parking, trafic, transit, stationnement, ceinture urbaine, transport, circulation. Une « idée » les séduit : le centre secondaire. Moins les gens se voient, se mélangent, bavardent, mieux ça vaut. Des projets se font pour la Blécherette, La Sallaz. Demachin vient d’inaugurer un truc à la Bourdonnette. Le centre s’assainit d’autant. Passer du centre à la périphérie signifie passer du simple au double question loyer. Il y avait en 1971, 39 % d’étrangers dans le centre. C’est-à-dire un oxygène mental appréciable. De 65 à 80 % des actifs y sont ouvriers et employés. On compte 560 entrées d’immeubles dans le périmètre considéré. Deux cents ne sont pas habités et sont des lieux immédiatement détournables. A vous de jouer !

Simone, Jours de Colère, 3, juin/juillet 1977

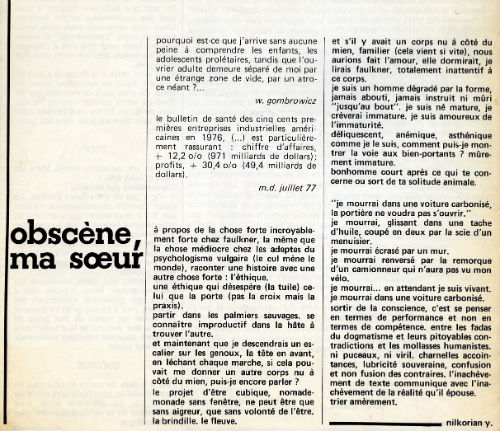

obscène, ma sœur.

l’histoire domine complètement les œuvres, même celles qui la nient. adorno.

pourquoi est-ce que j’arrive sans aucune peine à comprendre les enfants, les adolescents prolétaires, tandis que l’ouvrier adulte demeure séparé de moi par une étrange zone de vide, par un atroce néant ? w. gombrowicz

et maintenant que je descendrais un escalier sur les genoux, la tête en avant, en léchant chaque marche, si cela pouvait me donner un autre corps nu à côté du mien, puis-je encore parler ? le projet d’être cubique, nomade monade sans fenêtre, ne peut être que sans aigreur, que sans volonté de l’être. la brindille, le fleuve. et s’il y avait un corps nu à côté du mien, familier (cela vient si vite), nous aurions fait l’amour, elle dormirait, je lirais faulkner, totalement inattentif à ce corps. je suis un homme dégradé par la forme, jamais abouti, jamais instruit ni mûri jusqu’au bout. je suis né mature, je crèverai immature. déliquescent, anémique, asthénique. bonhomme court après ce qui te concerne ou sort de ta solitude animale. je mourrai dans une voiture carbonisé dont la portière ne voudra pas s’ouvrir. je mourrai, glissant dans une tache d’huile, coupé en deux par la scie d’un menuisier. je mourrai écrasé par un mur. je mourrai renversé par la remorque d’un camionneur qui n’aura pas vu mon vélo. je mourrai… en attendant je suis vivant. je mourrai dans une voiture carbonisé. mi puceau, mi viril, charnelles accointances, lubricité souveraine, confusion et non fusion des contraires, l’inachèvement de texte communique avec l’inachèvement de la réalité qu’il épouse. trier amèrement.

Simone, Jours de Colère, 4, septembre/octobre 1977

simple et précis – entretien avec Jacques Gubler

– Le Corbusier se disait convaincu de la capacité de « l’architecture nouvelle » de résoudre les conflits sociaux. Comment l’entendait-il ?

J.G. — Face à la crise sociale, Le Corbusier pensait que son « architecture nouvelle » était en mesure de résoudre « la question du logement ». Et ceci en offrant à chaque individu, à chaque famille, le « minimum vital » d’une cellule d’habitation « bien comprise » dans son équipement domestique et sa salubrité. La construction en séries de tels logements aurait dû entraîner la satisfaction « des besoins élémentaires de la société », comme l’affirme la déclaration des CIAM de 1928 soit finalement la restauration technique de l’harmonie sociale. L’architecture nouvelle prétendait au bonheur universel. Dans son livre Vers une architecture, paru en 1922, Le Corbusier cherchait à placer les politiciens parisiens devant le dilemme suivant : architecture ou révolution ; tel est le titre du dernier chapitre. Le Corbusier argumente en proclamant que la révolution sociale est inévitable en France, si le gouvernement s’entête à ne pas investir dans « la révolution architecturale ». Il s’agirait donc de passer le pouvoir à l’architecte pour que ce dernier guérisse la « maladie de société ». Voilà c’est aussi simple que ça.

– Que signifie la volonté d’anonymat de « l’architecture nouvelle ?

J.G. — Cette volonté d’anonymat certains architectes en ont fait profession surtout depuis les années 60, affirmant que l’architecture devait se limiter à organiser, à surveiller l’exécution d’un gros œuvre, et qu’il existerait un second œuvre dont l’initiative reviendrait à l’usager. En valorisant cette notion d’usager, on en vient ensuite théoriquement à promouvoir une architecture « neutre », en système ouvert, qui se prête à l’intervention personnelle de l’usager et qui lui permettrait d’intervenir directement dans la définition et la finition de la cellule d’habitation.

— L’architecture nouvelle devait être le nouvel espéranto de la société industrielle. Comment faut-il l’entendre ?

J.G. — Je crois que ce qu’il faut entendre par espéranto au moment du débat architectural de la fin des années 20, c’est une espèce de langage synthétique voué à se substituer à tous les autres langages, donc une sorte d’outil de la pensée qui se situerait à un niveau hiérarchique supérieur, qui serait la langue d’une culture suprême. La volonté de définir une formule élitaire qui supplante les pratiques anciennes.

– Ces conceptions élitaires expliqueraient les sympathies de certains des pionniers de l’architecture nouvelle pour les régimes forts ? Ainsi Le Corbusier travaillera pour Vichy en Algérie, Alberto Sartoris pour Mussolini.

J.G.- On voit en effet qu’en 1940, Le Corbusier commence à fouler du pied les antichambres de Vichy. Effectivement on lui confie des tâches de reconstruction, effectivement il a pour mission à un certain moment de redessiner le plan d’aménagement d’Alger. Pour Le Corbusier le régime de Pétain signifie la possibilité éventuelle de mettre en pratique non seulement l’ordre nouveau politique, qui est en fait l’ordre que Hitler dicte à la France, mais un ordre nouveau architectural. Il est prêt en quelque sorte à brader son savoir pour le mettre à disposition de ce pouvoir, de même qu’il avait cherché plus tôt à convaincre Mussolini que l’urbanisme, au sens où il le définit dans ses ouvrages, pouvait faire partie d’un grand dessein de construction ou de rétablissement d’une civilisation méditerranéenne dont les trois têtes de pont auraient été Rome, Alger et Barcelone. Le cas de Sartoris est un peu différent dans le sens où il a toujours été suffisamment éloigné pour ne pas se compromettre directement dans le mouvement. Il a travaillé, dans le cadre de la ville de Corne et en collaboration avec Terragni, aux plans d’une cité satellite qui finalement est restée à l’état d’ébauche sur le papier. Bien sûr ce geste de sa part montre qu’il a cautionné le régime, de la même manière que tous les architectes qui ont construit en Italie de 1922 à 1942.

– Tu relèves quelques réussites de « l’architecture nouvelle », en particulier « la Maison pour femmes seules » conçue et réalisée par Hans Schmidt à Bale en 1927-29.

J.G. — Il faut s’entendre ici sur le terme de réussite. Donc cet asile pour « femmes seules », pour femmes célibataires ou pour femmes âgées de Hans Schmidt est une réussite parce qu’il s’agissait d’une innovation sociale qui s’alliait à une innovation architecturale, soit dans les matériaux mêmes, soit dans le plan d’aménagement. Ce fut un cas particulier en Suisse à la fin des années 20. On peut critiquer aujourd’hui ce programme en montrant que c’est le propre de la société de consommation que de se débarrasser de la vieillesse pour l’isoler dans des établissements ad hoc, enfin dans des mouroirs.

– Dans les armés 30 les corporations du bâtiment s’opposèrent violemment à « l’architecture nouvelle ». Elles bénéficièrent de l’appui du corporatisme hitlérien ou mussolinien, ceci « avant de se rabattre sur le corporatisme helvétique traditionnel, une fois la Paix du Travail signée en 1937. Pourquoi cette résistance ? Quelle était la nature de cet appui ?

J.G. — Au moment de la crise économique des années 30, on voit effectivement que les corporations du bâtiment s’opposent à l’architecture nouvelle qui prétend à la rationalisation du construire, à la rationalisation du chantier. Comment se traduit cette crise économique générale ? Elle affecte d’abord l’industrie suisse d’exportation. Et le chômage qui se développe à partir des années 30 a pour effet, dans le bâtiment de réduire les salaires. Le prix de la construction diminue et l’on va construire en volume davantage que précédemment. On verra par exemple à Genève se construire une série d’immeubles de luxe qui resteront longtemps inoccupés et qu’il faut comprendre comme des placements de capitaux. Outre la classe ouvrière, les petites entreprises sont également concernées par la crise qui favorise les grands entrepreneurs, capables de mettre en oeuvre des techniques de rationalisation. Dans le secteur du bâtiment les petites entreprises qui se sentent menacées dans leur existence vont prendre l’architecture nouvelle comme bouc émissaire. Ainsi l’industrie de la tuilerie, dont le centre est à Zurich, réagit vivement en 1933 contre l’architecture nouvelle, adoptant les slogans hitlériens contre l’architecture du fonctionnalisme, dans laquelle Hitler voit un complot judéo bolchevique fomenté contre la race allemande. Ce sont les mêmes arguments qui sont réutilisés à Zurich contre le toit plat et l’architecture nouvelle. Il est certain que cette campagne est financée dans la presse, notamment dans la presse spécialisée, par les capitaux des tuiliers zurichois, mais il est certain que cette publicité n’a aucun effet immédiat, parce que la conjoncture est favorable aux grands entrepreneurs, installés par ailleurs à l’échelon national.

— On reste convaincu encore aujourd’hui en Suisse romande, que si dans les années 30 la démocratie helvétique a pu être mise en péril, c’est Outre-Sarine, éventuellement du côté du Tessin, qu’il faut en chercher les raisons. La Suisse romande, quelques exaltés mis à part, serait restée fidèle à ses idéaux démocratiques. On reconnaît ici la méfiance traditionnelle de la Suisse romande envers la Suisse alémanique. Se justifie-t-elle sur ce point ? Quelle a été l’attitude, respectivement, des « élites » suisse alémaniques, des « poètes » romands, face au nationalisme, indigène ou d’importation ?

J.G. – Je pense que cette méfiance traditionnelle remonte surtout à la guerre de 14. Je pense que l’influence du fascisme en Suisse française est relativement plus forte que l’influence du nazisme en Suisse alémanique. La société Dante Alighieri, sous le couvert de la culture, se livre à tout une propagande, cherche à valoriser l’Italie comme le nouveau modèle social et culturel. L’intelligentsia romande est sensible à cette argumentation qui cherche à faire valoir que la démocratie est non seulement « malade », mais qu’on lui a trouvé en Italie un substitut qui a fait ses preuves et qu’il serait utile, non seulement de se pencher sur le modèle italien, mais de chercher à l’adopter ailleurs. Par ailleurs il existe un certain nombre de liens au niveau de l’histoire littéraire ou de l’histoire des idées qui font que l’Alliance française jouit en Suisse romande d’une certaine audience; qui font que certains écrivains, tel Gonzague de Reynold, cherchent à leur façon, et notamment à travers l’histoire, à montrer en quoi la culture des villes helvétiques n’est pas autre chose que la culture d’une certaine élite. Un Gonzague de Reynold prétend que la tradition patricienne des villes de Berne, de Fribourg, correspond à un Ancien Régime de culture toujours valide. Par ailleurs les écrivains du terroir adoptent implicitement la thèse du Blut und Boden. Quant à la presse…

— Pour prendre un exemple, dans cette idée-là, un Jacques Chessex serait la continuation de ce mouvement ?

J.G. — Oui mais alors il ne serait pas le seul à reprendre une tradition proprement ramusienne quant à la définition d’une identité spécifiquement vaudoise, tu vois cette pâte d’homme essentiellement rurale prélevée du milieu géographique, de ses constantes et de ses particularités. Donc cette thèse n’est pas exclusive à Chessex. On s’aperçoit que tout le mouvement dit de la Renaissance vaudoise se fait le champion de cette terre.

— Paul Budry semble avoir constitué une exception dans les lettres romandes de l’époque ?

J.G. — Oui dans la mesure où dès le début des années 20 il est le seul à abonder dans le sens de la modernité de « l’Esprit Nouveau ». Il est le seul qui à travers ses écrits ait défendu l’architecture nouvelle, qui ait défendu par exemple Vers une Architecture de Le Corbusier. Le Corbusier est qualifié par Alexandre de Senger de « cheval de Troie du bolchevisme » et nous savons que dans les milieux romands, des journaux comme la Gazette de Lausanne sont toute ouïe aux thèses de Senger.

— Et en Suisse alémanique ?

J.G. — Disons que le pouvoir de fascination sur la classe intellectuelle était bien moindre. Il faut voir ensuite que les groupements frontistes rassemblent une clientèle très mélangée, de mécontents par exemple, qui sont plutôt des petits-bourgeois que des artistes ou des intellectuels. Par ailleurs il y a bien sûr — et il est très important — le réflexe nationaliste. C’est-à-dire que le conservatisme en Suisse alémanique, marque ses distances par rapport à la culture allemande dès le XIXe. Et précisément, le malentendu entre la Suisse romande et la Suisse alémanique provient du fait que durant la guerre de 14, la Suisse française, à travers sa presse, à travers ses écrivains, mais aussi ses corporations professionnelles, prend parti pour la France. Rien de pareil en Suisse alémanique où les mêmes corporations, qu’il s’agisse de médecins ou d’architectes, ne se prononcent pas en faveur de l’Allemagne ou de la France, mais affirment que la Suisse doit marquer sa position de neutralité sans entrer sur le terrain de la sympathie pour l’un ou l’autre des belligérants.

— Pour en revenir à la Suisse romande, tu parles par ailleurs du « mythe de la sous industrialisation de la Suisse romande ».

J.G. — II est certain que les lettres romandes, et je pense en particulier à Ramuz, ont cherché à définir l’identité de la Suisse latine à travers la composante agricole qui est celle du secteur primaire, et que cette tentative a produit un filtre qui a caché l’importance du secteur secondaire, à l’échelon de la ville ou du canton. En 1914 Genève, par exemple, est l’une des villes suisses dont le potentiel industriel est le plus développé. Sans parler du Jura, on peut voir que des « bassins industriels » se sont développés à Vevey, à Yverdon, à Serrières. L’industrie alimentaire qui se développe dans la seconde moitié du XIXe est directement liée à l’industrie hôtelière. Ce sont des produits de luxe, comme le chocolat ou les cigares, ou de demi luxe lorsqu’il s’agit d’aliments synthétiques pour bébés selon la formule mise au point par Henri Nestlé. Tout ce potentiel industriel est évacué de l’image mythique de la Suisse cristallisée dans l’image littéraire du « Village Suisse ». En niant l’existence d’une industrie, on nie l’existence d’un prolétariat.

— Si on laisse de côté tout ce qui pourrait passer pour de l’habileté diplomatique, peut-on parler de sympathies réelles de la classe dirigeante helvétique pour les régimes allemand ou italien ?

J.G. — II est certain que des politiciens, et je pense en particulier à Pilet-Golaz, avaient des sympathies pour Mussolini. La chose s’est traduite de façon très directe en 1940. Alors qu’il était président de la Confédération, Pilet-Golaz, au moment où la France signe l’armistice, fait une proclamation se référant à un ordre nouveau européen, qui cherche à décourager toute entreprise de résistance intérieure. Mais je ne pense pas que durant les années 30, le fait que certains politiciens aient eu des sympathies directes pour Mussolini ou pour Hitler, que certains officiers aient eu les mêmes sympathies, se soit traduit par des résultats concrets et immédiats, soit dans l’organisation de l’armée, soit dans l’administration des communes, des cantons ou dans la conduite de la politique fédérale. Au contraire, puisqu’au moment où la crise économique des années 30 tend à se résorber, on assiste à la mise sur pied de cette politique typiquement helvétique de Paix du Travail qui…

— Mais précisément ne peut-on pas considérer celle-ci comme un résidu de la pensée corporatiste des années 30, comme un résidu du fascisme en quelque sorte ?

J.G. — Je ne sais pas. Il me semble que le principe d’une convention collective peut entraîner un certain encadrement des travailleurs par les dirigeants syndicaux qui deviennent, sinon un parti, du moins une sorte de police. Mais les termes mêmes de la convention collective font état d’un modèle qui n’est certainement pas mussolinien. Qu’il y ait des tendances communes, je veux bien, qu’il y ait une certaine convergence historique, je veux bien mais il n’y a pas de véritable réorganisation du mouvement ouvrier à ce moment là. Il y a au contraire de la part de la Social-démocratie, une nouvelle affirmation de sa collaboration parlementaire et extraparlementaire. En fait, cette situation de Paix du Travail ne fait que reprendre et développer certaines positions qui s’étaient affirmées au début des années 20, au moment de la première crise économique.

— Parle-nous des deux images de marque successives de la Suisse et de leur rapatriement.

J.G. — La première image, c’est celle de la Suisse rurale, bucolique, alpine. La Suisse qui s’identifie à la santé de ses troupeaux, à la gravité de ses grappes de raisin et à la bien facture de son artisanat, imagé par ses chalets dont les huisseries paraissent de dentelle. Le « Village Suisse » est la principale attraction de la deuxième exposition nationale qui a lieu à Genève en 1896. C’est une scénographie architecturale qui montre des spécimens de l’architecture des petites villes du plateau et des habitats de l’Oberland. Un paysage de montagne est reconstitué avec sa cascade, sa rivière, ses pâturages; des plantes de montagne y ont été transplantées, une ferme modèle accueille en vacance des troupeaux venus de plusieurs cantons. L’identité nationale se structure par la juxtaposition des produits typiques des 22 cantons. Des figurants costumés accueillent le visiteur. On note que ni l’industrie, ni l’armée ne font partie du tableau. Comme attraction ou comme exhibition le « Village Suisse » connaît un succès d’affluence considérable puisque plus de 1 million de tickets d’entrée ont été vendus, alors que la population de la Suisse s’élevait à un peu plus de 3 millions d’habitants. Le « Village Suisse » devient un modèle culturel important. Les peintres, les poètes, les journalistes vont s’y référer sans cesse. Cette image colorée, alpestre, hors du temps, de toute éternité divine, à travers la carte postale, la photographie, le cinéma et la presse traduira une sorte de consensus national. L’architecture du « Village Suisse » traduit probablement le premier consensus dans l’histoire politique de la Suisse moderne. On pourrait d’ailleurs montrer comment le « Village Suisse », qui a été reconstruit pour l’Exposition Universelle de Paris en 1900, a directement influencé les jeunes poètes romands dont le souci majeur était de trouver une identité particulière au sein de la tradition française. Le premier recueil de Ramuz s’appelle le Petit Village. Il paraît en 1903 et on peut y voir une juxtaposition de scènes de genre, à la manière des photos Boissonas prises au Village Suisse. Si le premier modèle est celui d’une Suisse réfugiée dans l’horizon de ses neiges éternelles. la deuxième image, tout aussi mythologique, est celle du progrès manifesté par la machine. Le temps arrêté et le mythe du progrès, soit d’une civilisation qui procède par paliers successifs et gravit la pente, sont complémentaires. La tradition industrielle suisse, et je répète que la Suisse est chronologiquement un des premiers pays industrialisés de l’Europe, se manifeste plus tardivement. C’est au moment de la crise des années 30 que l’image d’une Suisse technicienne, symbolisée par l’autocar Saurer, l’automotrice électrique du St Gothard, la turbine hydraulique, les conduites et les barrages alpins, ses ponts de béton armé, se développe au point de devenir le fondement de l’iconographie utilisée dans le cadre de l’exposition nationale de Zurich en 1939. Dans l’histoire de l’architecture du XIXe, on remarque que le « Style suisse » d’architecture est une invention de l’aristocratie anglaise, bavaroise et prussienne. Dans le cadre de « l’architecture domestique » des années 1820 à 1850, les premiers chalets de résidence voient le jour en Angleterre, en Allemagne. Il existe bien sûr alors une architecture vernaculaire qui, notamment dans l’Oberland, se manifeste par la construction de chalets. Mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment où le tourisme devient en Suisse l’une des industries majeures, la clientèle française, allemande, anglaise, s’attend à retrouver dans les stations, des hôtels, des villas, des édicules de « Style suisse ». On observe que certaines compagnies de chemin de fer, dès les années 1850, construisent les gares de moyenne importance en forme de chalet suisse, de même les postes de garde-barrière ou les halles de marchandises. D’une certaine façon le « Swiss Style » anglais, ou le « Schweizerhoizstil » allemand sont ainsi rapatriés.

— « La valorisation de l’objet quotidien comme parole », écris-tu, « que l’on rattache cette attitude à Dada ou à Maïakovski participe de l’exaltation de la quotidienneté selon la tradition de Tolstoï ». Ce parrainage nous apparaît comme violemment réducteur. Peux-tu le justifier ?

J.G. – II y a peut-être ici un malentendu, parce que j’ai parlé de Tolstoï à propos de Hans Schmidt qui citait le prince Krapotkine qui citait Tolstoï. Donc c’était une citation de troisième main qui pour moi était utile à préciser la culture de la revue ABC. On trouve beaucoup de choses dans Tolstoï, on trouve l’apologie de l’amitié, il y a aussi l’apologie de la bourgeoisie dans le cadre d’une société absolutiste, mais il y a dans Tolstoï quelque chose qui peut se rapporter à la tradition nihiliste des années 1860 en Russie. Ce serait lorsqu’il dit, ou plutôt lorsqu’il fait dire à l’un de ses personnages. qu’une paire de bottes ou une paire de godasses a pour moi davantage de valeur que toutes vos Madones en bois ou tout votre bavardage sur Shakespeare. Cette phrase n’a certainement pas valeur de manifeste. mais elle valorise tout de même l’objet quotidien, exactement au sens où Van Gogh a peint les chaussures de Gauguin, ceci c’était à la fin des années 1880.

— Peux-tu nous parler de ce que tu as cherché à faire dans ton travail ? Notamment par rapport au modèle traditionnel des écoles d’architecture, « modèle largement personnalisant et qui tend à réduire l’architecture nouvelle aux dimensions d’un musée imaginaire ». Par rapport également au modèle proposé par la critique marxiste de la fin des années 60 qui voit dans cette architecture essentiellement « une codification des rapports de production capitalistes ».

J.G. — Disons pour répéter ce qu’a déjà dit Enrico Castelnuovo, parce que je me situe dans un courant de sympathie ou une relation de maître à disciple si tu veux, qu’on ne peut plus faire l’histoire de l’architecture à travers ce genre de schéma, à travers une valorisation exclusive du style ou de la forme, ce qui revient à tomber dans le piège de ce musée imaginaire ou de cette encyclopédie de l’architecture moderne. Mais il faut chercher à tenir compte de l’ensemble de la production, c’est-à-dire également des objets mineurs qui constituent en fait l’essentiel de cette production. Il faut chercher, je cherche à le faire dans la mesure du possible parce qui c’est extrêmement difficile, à faire une histoire du chantier, c’est-à-dire à ne pas imaginer que l’architecture consiste à dessiner un dossier de plans. La phase opératoire n’est pas négligeable. Au contraire elle est fondamentale, non seulement parce qu’elle implique la part d’une main d’œuvre, mais parce que comme processus elle aboutit souvent à des modifications par rapport au projet original. J’énumère un certain nombre d’exigences, mais je suis incapable de proposer une méthode qui permette absolument d’y répondre. Le matérialisme dialectique est certainement l’outil le plus utile, mais c’est un outil que l’on a beaucoup de peine à utiliser. Il existe des classiques historiographiques comme la Question du logement d’Engels, mais on ne peut pas interpréter le phénomène urbain contemporain en reprenant les analyses d’Engels et en les plaquant sur l’architecture de la fin des années 20 ou du début des années 70. Dire que l’architecture est essentiellement une codification des rapports de production capitalistes, alors je crois que c’est un truisme, parce qu’on ne peut pas imaginer une société capitaliste qui place l’architecture en dehors du système. Mais je crois que la critique marxiste a montré qu’une certaine manière de faire la ville renforçait l’emprise du système capitaliste, — ce qui n’est pas tout à fait la même chose — à travers des phénomènes de spécialisation au niveau du quartier d’habitation et de ses hiérarchies sociales, à travers l’emprise croissante des administrations au centre des villes, à la place occupée anciennement par l’habitat, à travers l’établissement de systèmes de transport, qui non seulement déplacent les personnes, mais qui morphologiquement dans la ville sont autant de barrières, d’obstacles physiques, stratégiques. Je pense que c’est cet aspect qui a été dénoncé par Lefebvre ou par Castels. L’architecture peut à travers la façon de développer et de redévelopper les villes imager cette lutte de classes et symboliser ce type d’économie. Mais on s’aperçoit que la société peut changer et réutiliser l’architecture dans un sens différent. C’est à dire que le changement social induit un changement dans les affectations, la création de nouveaux programmes. Il est possible d’utiliser dans un sens nouveau la production architecturale préexistante.

Entretien réalisé avec Pierre-Alain Schatzmann.

Lausanne.

Ici, c’est la police qui fait des expériences alternatives. Elle a autorisé une manifestation de chauffeurs de taxi qui demandent 5% d’augmentation. Elle a fermé le Major Davel et enfermé Salzmann. Elle a ouvert des rues aux piétons et planté des géraniums biologiques dans des pots Eternit. Elle permet les concerts de la Cathédrale, car la musique qu’on y joue est construite sur un logarithme semblable à celui de l’oreille.

Un groupe autonome, dont l’influence s’est étendue depuis lors jusqu’en Italie, a distribué un tract à trois cases au cours d’une assemblée d’étudiants qui vit 600 personnes. Première case : La culpabilité, c’est la crainte de perdre l’amour de l’autorité. Deuxième case : Soyons la puissance prodigieuse du négatif. Troisième case : Sans y être contraint, l’étudiant sépare de lui-même travail et loisir, il entérine toutes les séparations et va ensuite gémir dans divers cercles religieux, sportifs, politiques ou syndicaux sur la non communication,

Résumons : il faut rendre l’oppression encore plus oppressive en y joignant la conscience de l’oppression.

Deux, trois types, hautains, solitaires, sans chef, ont décidé que la conscience n’existait pas et qu’un recrutement petit-bourgeois donnait des mots d’ordre petit-bourgeois.

Il y a aussi un jeune type qui fait des expériences. Un jour, il boit deux litres de vin, et, le lendemain, il prend dix somnifères et ainsi de suite. Une fois il en a pris 80 et on l’a amené à l’hôpital. La police n’était pas contente et ils ont écrit son nom sur une petite fiche.

A Ste Croix, un gars, lors d’un séminaire syndical s’est levé et a déclaré : »Vous êtes tous des maquereaux ».

Je suis tombé amoureux de Fiorentina Cadoni, jolie brune mère d’un enfant, qui a des ennuis avec son patron parce qu’elle a piné pendant la pause. Très envie de vous raconter ses yeux, bruns verts – étoiles d’or et ses lèvres faites pour d’énormes baisers.

Dans le monde administré, la forme adéquate dans laquelle sont reçues les œuvres d’art est celle de la communication de l’incommunicable, émergence de la conscience réifiée.

Tremblez, bureaucrates-, l’époque est à l’autonomie. A l’est. A l’ouest. Il était environ neuf heures du matin ; c’était à la fin de novembre ; par un temps de dégel. Le train filait à toute vapeur. Sur les murs en bordure de voie de grandes inscriptions disaient : « Parlez à vos voisins », « Bistrots super fliqués, révoltez-vous », « N’aimez jamais, donnez-vous « , « Merde à vous qui vous taisez », « Ne vous endormez pas, on vous regarde », « Yves et Marie », « Flic + Mao = fin de bail », « Vive le printemps, ! Vive les filles ! »,

… de plus en plus de paumés disponibles aux échanges fous. Ça fait longtemps. Rien ? Si des choses, des gens ; un junkie, un poker. Ce qui se dilate dans le répétitif, c’est comme les battements du cœur. Ça va exploser.

Une feuille qui ne fait que constater, informer de ce que la puissance de l’Etat va en s’étendant, ne peut être faite que par des résignés. Toujours après, après les luttes par exemple, jamais avant ni même pendant. Quant à l’alternative, le parcellaire c’est démentiel, con et confortable.

– Bradlay, arrête tes conneries, je vais avoir besoin de toi.

– Oui, chef.

Expression marquée au coin d’un individualisme paroxystique ? Nous sommes solitaires et insolents et nous le resterons mais notre solitude est celle de tous. Ici c’est la police qui fait des expériences alternatives…