Texte issu d’une communication effectuée dans le cadre de la Journée d’études « La perte des images (Récits de recherche et création) », le Mardi 23 septembre 2025, à la MACI, Université Grenoble Alpes.

*

In memoriam Edgardo Cozarinsky

Le passé pour nous n’existe pas. Nous sommes toujours au présent, et ces images aussi.

Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi 1

Lorsqu’il s’est agi de réfléchir à la perte des images, parmi tous les possibles qui me sont venus à l’esprit j’ai assez vite privilégié deux expériences cinématographiques, à mes yeux essentielles, de « recherche et de création », pour reprendre le sous-titre de la présente journée d’études, qui n’ont eu de cesse d’interroger l’image en tant que matériau fragile et trace mémorielle d’une richesse infinie. Il s’agit, d’un côté, du cinéaste argentin Edgardo Cozarinsky – que j’avais pu rencontrer et avec lequel j’ai continué à échanger par la suite –, cinéphile proche de la littérature, qui a œuvré dans les voisinages de Jorge Luis Borges, Adolpho Bioy Casares, Silvina O’Campo, issu d’une famille juive originaire d’Europe de l’Est ; et, d’un autre côté, du couple de cinéastes italiens Yervant Gianikian, venu de l’architecture et d’une famille arménienne de Turquie, et Angela Ricci Lucchi, plasticienne. Des trois cinéastes, seul Gianikian est encore vivant aujourd’hui, Angela Ricci Lucchi, née en 1942, comme lui, est décédée en 2018 ; Cozarinsky, né en 1939 à Buenos Aires, est mort plus récemment encore, en juin 2024. À Cozarinsky, Gianikian et Ricci Lucchi, est rapidement venu s’imposer et s’adjoindre un quatrième cinéaste, Jean-Luc Godard au sein de mon raisonnement…

Je commencerai ma réflexion en abordant Edgardo Cozarinsky, et en signalant tout d’abord son grand attachement aux archives et au cinéma de montage. Il pouvait écrire en ce sens : « Un fragment de pellicule, même si je connais la date et le lieu de tournage, les circonstances de sa production, les noms des personnes intervenues d’un côté et de l’autre de la caméra, sera toujours pour moi un objet venu “d’un autre monde” »2, et soulignait que ce fragment de pellicule dont le sens s’est peut-être « estompé » avec le temps, sous ce qu’il désignait comme étant sa « surface fissurée » laisse apparaitre tout autre chose sous le regard de celui qui le revoit aujourd’hui. Cozarinsky précisait qu’il s’agissait, dès lors, pour lui, de travailler « à partir de données objectives mais avec une marge d’inconnu, avec ce vide central qui me permet d’y couler mon imaginaire. »3 Il est donc question, dans ce qu’il appelle volontiers une « mise en conversation de matériaux disparates »4, issus de plusieurs archives de différentes natures, visuelles et sonores, de travailler filmiquement à la manière de Borges qui invitait le penseur à « inventer des récits à partir des notes de bas de page dans un livre d’Histoire, à faire circuler tel un courant électrique, sa réflexion entre divers articles d’une encyclopédie. »5 Chez Cozarinsky, le travail se faisait donc sur des images retrouvées, parfois usées – à la “surface fissurée” –, parfois sauvées de la perte pour retrouver place et sens au sein du nouveau montage d’un film, souvent dans une nouvelle alliance entre parole et image – comme Chris Marker, Cozarinsky qui eut une activité parallèle de romancier et de novelliste, est un grand auteur de commentaires off écrits pour ses films. Marker fit d’ailleurs l’éloge des nouvelles du cinéaste-écrivain argentin.

De Cozarinsky, j’ai retenu ici le film qu’il a consacré à Henri Langlois, en 1995, année non-indifférente, car on y célébrait le premier siècle du cinématographe Lumière. Le titre de ce film, Citizen Langlois, réunit, comme on l’entend, le biographique, le parcours d’Henri Langlois, ce « dragon » qui veillait sur la cinémathèque du Palais de Chaillot selon les mots de Jean Cocteau, et la mémoire cinématographique avec Citizen Kane, œuvre qui est très présente dans le film, et en donne l’une des clés à la fin de l’enquête menée par Cozarinsky qui s’est toujours opposé à l’idée d’une nette séparation entre le documentaire et la fiction, créant entre les deux son propre cinéma essayiste.

Je m’appuierai ici sur les sept dernières minutes de Citizen Langlois, avant d’aller plus avant dans la réflexion.

En commençant dans un Paris réel qui, hors les murs de la Cinémathèque, a alimenté le cinéma français jusque dans sa modernité, nous retournons, à travers la voix off de Niels Arestrup, aux sources de ce qui guida Langlois, selon Cozarinsky, vers la lutte, acharnée et passionnée qui fut la sienne contre la « perte des images », contre leur disparition, contre l’« effondrement des preuves » auquel le poète doit toujours répondre, selon les mots de René Char, par une « salve d’avenir »6. Il est formidable de voir relier ainsi, dans le récit de Cozarinsky, l’incendie du port de Smyrne, actuelle Izmir, ville où naquit Langlois, et qu’il dut quitter enfant dans l’urgence la plus extrême de l’exil (depuis un pays qui n’était déjà pas celui de ses parents), et la naissance de la vocation du fondateur de la Cinémathèque française. Il est formidable, aussi, de voir ce mouvement allant du réel – les quartiers grecs et arméniens en temps de paix, puis en feu, avec les départs précipités, en barque ou sur une jetée, puis en ruines, vus dans de magnifiques extraits de films d’archives retrouvés par Cozarinsky – à la fiction et à la demeure de Citizen Kane qui prendra feu dans le film de Welles. Il est formidable, encore, de voir combien s’entremêlent le portrait de Langlois et l’autoportrait de Cozarinsky. Ne serait-ce que dans cette liaison entre Paris où Cozarinsky vécut durant les périodes troublées de l’Argentine (il résida à Montparnasse dans un ancien atelier d’artiste, rue de la Grande Chaumière, non loin de son café de prédilection, La Rotonde, où j’ai pu le rencontrer et m’entretenir avec lui il y a plusieurs années), et les ports lointains : celui d’Izmir dont partit Langlois, celui d’Odessa dont partirent les arrière-grands-parents de Cozarinsky pour aller vers l’Argentine, qui revient en mémoire. Les dernières images portuaires méditatives à la tombée du soir, de la toute fin du film, se trouvent-elles du côté d’Izmir ou de celui de Buenos-Aires, comme dans les magnifiques plans du film BoulevardS du crépuscule de Cozarinsky, au titre lui aussi imprégné de cinéphilie (cette fois du côté de Billy Wilder). De tels plans du port de la capitale argentine figurent en effet dans BoulevardS du crépuscule – boulevard au pluriel, avec un S majuscule final –, des allers et retours se font entre Paris et Buenos-Aires, sur les traces des exils de Le Vigan et Falconetti, comme il s’en fait entre Paris et Izmir dans Citizen Langlois. Mais la présence de Cozarinsky se reflète aussi dans la musique, omniprésente, d’Astor Piazzolla qui, dans les morceaux choisis, joue lui-même du bandonéon en compagnie du Quartet, au nom au combien symbolique, Chronos (du temps qui dévore ses enfants, on se souvient de la peinture de Francisco de Goya). Musique argentine qui prolonge, puis remplace, celle de Martial Solal dans le travelling final rue Campagne-Première d’A bout de souffle de Godard présent au sein du montage. Il est passionnant de voir que cet attachement à la survie des films, par la sauvegarde de ceux-ci dans la cinémathèque de Langlois, par la recherche incessante d’archives par Cozarinsky, naît de la guerre et de l’exil dans les deux cas.

Chris Marker, dans son film co-réalisé avec Yannick Bellon, au titre inspiré de Cocteau, Le souvenir d’un avenir, faisait le portrait de la photographe Denise Bellon, et montrait, entre autres, sa célèbre photo de bobines de pellicule stockées dans la baignoire de Langlois, le texte off soulignant alors : « Ici, la seule image existante de la baignoire fabuleuse, berceau de toutes les cinémathèques. » , et sa photo non moins connue du landau transportant des bobines pour aller les mettre en lieu sûr pendant la guerre, la voix off disant alors, avec toute l’ironie markerienne : « Là aussi, seule trace conservée. Plaisant d’imaginer Le Cuirassé Potemkine à bord de ce véhicule ».

Mais à la vision de ce port d’Izmir en feu, associé à l’idée de la nécessaire mémorisation par l’image, avec cet appel spontané et répété de Langlois, âgé de huit ans, au capitaine du navire qui l’emportait : « Prenez des photos ! Prenez des photos ! », avec ces images filmiques ayant retenu quelque chose de ce moment, images elle-même menacées d’usure, de destruction, de disparition, ce sont des mots de Godard qui me sont revenus en mémoire (Godard qui est du reste visible, dans le bureau de Langlois vers le début du film de Cozarinsky). Dans Histoire(s) du cinéma, épisode « Fatale beauté », Godard déclare : « Les films sont comme des marchandises, et il faut brûler les films, je l’avais dit à Langlois, mais attention avec le feu intérieur, l’art est comme l’incendie, il naît de ce qu’il brûle. » Dans Scénario du film Passion, Godard précisait que la source de cette phrase se trouve chez André Malraux : « Malraux disait que l’art est comme l’incendie, il naît de ce qu’il brûle, je dois me brûler les yeux avec les images pour voir. ». Dans JLG/JLG autoportrait de décembre, il rapprochait enfin les noms de Langlois et de Malraux, deux travailleurs de la mémoire artistique, de la cinémathèque au Musée imaginaire, qui devinrent frères ennemis au moment de l’éviction de Langlois de la direction de la Cinémathèque française, en avant-goût de mai 1968. Godard reprenait ainsi son propos : « Les films sont comme des marchandises, et il faut brûler les films, je l’avais dit à Langlois, mais attention avec le feu intérieur, l’art est comme l’incendie, il naît de ce qu’il brûle. L’Espoir. André Malraux. » Les mots originels de Malraux étant : « Car le génie est inséparable de ce dont il naît, mais comme l’incendie de ce qu’il brûle. »7 Cozarinsky nous montre que le rêve fait « plusieurs fois » à vingt ans par Langlois, d’une ville en feu dont il ne pouvait rien sauver, était la réactualisation inconsciente du souvenir du départ en catastrophe d’une ville d’Izmir en feu, qui lui-même anticipait la vocation de sauvegarde des événements éphémères par l’image, qui engendrerait à son tour la nécessaire sauvegarde des images, images d’archives comme images de fiction, dans une cinémathèque qui « réapprendrait à voir », selon les mots du commentaire off. « Peut-être qu’il faut tout avoir perdu très tôt pour vouloir plus tard tout sauver », dit aussi la voix narratrice d’Arestrup, qui répond à la question qu’elle avait précédemment posée : « Qu’est-ce qui fait qu’à vingt ans, au lieu de penser à l’avenir, un jeune homme décide de consacrer sa vie à sauver les traces du passé ? ». C’est la voix de Langlois qui vient affirmer que « le passé existe conjointement au présent », les temporalités en venant à se superposer dans un même espace, comme il le précise dans l’extrait sonore conclusif du film : « le temps pour moi c’est de l’espace, ce n’est pas du temps », avant de faire cette belle déclaration amoureuse : « pour moi le cinéma c’est l’approche du monde vers nous. C’est à la fois la réalité, le rêve, c’est la connaissance, c’est tout. »

Si on élargit le cercle à partir de la vision du port de Smyrne qui part en fumée les 13 et 14 septembre 1922 – après la fin de la guerre gréco-turque –, et des images d’archives de ce port qui brûle que des caméras ont pu enregistrer et qui, menacées par le temps et la possibilité de leur propre consumation, sont néanmoins parvenues jusqu’à nous, il est possible de trouver un éclairage dans la réflexion menée par Giorgio Agamben au début des années 2020, lorsqu’il se demande : « Quelles est cette maison qui brûle ? Le pays où tu vis ou bien l’Europe, ou encore le monde entier ? Peut-être les maisons et les villes ont-elles déjà brûlé, depuis on ne sait combien de temps, dans un unique et immense brasier que nous avons feint de ne pas voir. »8. Agamben pose ensuite une autre question à laquelle il répond dans la continuité : « Depuis combien de temps la maison brûle-t-elle ? Combien de temps cela fait-il qu’elle a brûlé ? Il y a certainement un siècle, entre 1914 et 1918, quelque chose s’est produit en Europe qui a jeté dans les flammes et la folie tout ce qui semblait rester d’intègre et de vivant ; puis derechef, trente années plus tard, l’incendie a tout embrasé ; et il n’a depuis lors cessé de brûler. »9

À plusieurs reprises, dans le film de Cozarinsky, la pellicule qui se consume est mise en relation avec les images d’archives en noir et blanc d’une ville portuaire en flammes, que l’on comprendra plus tard être Izmir, et être en relation avec l’histoire personnelle de Langlois. Les éléments repris dans cette conclusion incluent encore un fragment de pellicule qui brûle mais qui, par la magie du film à l’envers, redonne naissance à l’image qui avait été consumée. Langlois, dans la voix off du film affirme : « Pour l’instant il y a des films définitivement perdus, mais enfin c’est une chose absolument merveilleuse, je crois que les films ne sont pas perdus, on va tous les retrouver ». Les films pourraient-ils, dès lors, comme le Phénix, renaître de leurs cendres ? Jean Burgos, pensant à la poésie et à la peinture, mais cela pourrait fort bien s’adapter au cinéma, écrivait en ce sens : « Ainsi apparaît-t-il que toutes ces fusions et toutes ces fissures, ces compositions et ces décompositions, ces continuités et ces ruptures qui opèrent conjointement dans la création et qui définissent assez bien, au niveau de l’imaginaire, une poétique, nous les trouvons effectivement réunies dans ce mythe exemplaire qu’est le mythe du phénix. »10 Car, selon lui, la « création […] comme Phénix, dans toutes ses manifestations et à tous ses degrés, de rupture en rupture, ne cesse de se brûler et de se régénérer […] »11

Nous serions donc dans cette lutte pour préserver les images de leur perte, afin qu’elles enregistrent et donnent à voir les incendies de l’Histoire, en ne brûlant que du feu intérieur de leur création.

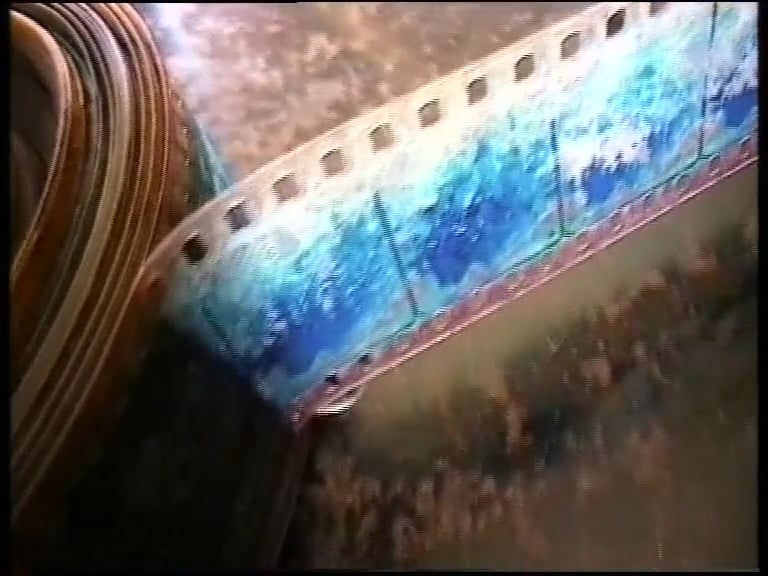

C’est ici que nous pouvons en arriver à Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, dont j’ai symboliquement retenu un petit film expérimental, en vidéo, qui n’est pas à proprement parler un de leurs films habituels, mais qui montre plutôt la source de leur cinéma, la pellicule originelle sur laquelle ils travaillent, et la menace qui pèse sur celle-ci d’en voir disparaître toute image. Ce film, d’environ six minutes, porte le beau titre de Transparences (Trasparenze en italien), et est daté, comme une lettre ou la page d’un journal, « 4 août 1998 ». Il nous invite à plonger notre regard au sein même de la pellicule.

À la source de Transparences, se trouvent quelques fragments de films de la collection Luca Comerio qui est, pour grande partie, à l’origine du travail filmique mené par Gianikian et Ricci Lucchi. Parlant des films de Comerio, les auteurs précisent :

C’est par hasard que nous avons déniché ce trésor, en 1982 : plusieurs dizaines de films signés Comerio, dans son ancien laboratoire, qui allaient partir à la décharge. Beaucoup ont été détruits, car ce sont des films au nitrate très inflammables, dangereux, récupérés pendant la Seconde Guerre mondiale pour être transformés en bombes. Cette parenté physique, explosive, entre la guerre et le cinéma, nous a paru très parlante. Tout cela était en voie de décomposition. Nous l’avons sauvé, restauré, et vu.12

Afin de voir, Gianikian et Ricci Lucchi se sont créé leur propre dispositif, qu’ils ont nommé « caméra analytique ». Il s’agit pour eux, avec cet outil, de refilmer chaque photogramme, de le scruter dans toute sa surface et sa profondeur, de retravailler sur la couleur, comme sur le rythme, l’accélération et plus souvent le ralenti, l’arrêt sur image, le défilement image par image, le grossissement parfois – Rossellini parlait déjà de la caméra-microscope –, la surimpression. Ainsi composèrent-ils leur premier long métrage de 1986, avec les archives Comerio, intitulé Du Pôle à l’Equateur, achevé après quatre années de travail sur les quelques 350 000 photogrammes qui le composent, en 1986. La réflexion des cinéastes porte toujours sur la violence, qui perdure entre les images du passé et celles du présent, comme les temps se mêlent dans l’esprit de Langlois, comme Agamben voit ce grand incendie se perpétuer depuis la guerre de 1914-1918 – du reste la vie de Gianikian est rattachée à un autre moment crucial de cette histoire. Si le film de Cozarinsky montre le départ de Smyrne incendiée par les Turcs dans ses quartiers grecs et arméniens, en 1922, pour éradiquer toute présence de ces ethnies, le père de Gianikian est un survivant du génocide arménien perpétré par les Turcs entre 1915 et 1916, et exilé en Italie – le film de Gianikian et Ricci Lucchi, Retour à Khodorciur (journal arménien), de 1986, se fonde sur son témoignage.

Pour en revenir à Comerio, il était né en 1878, et fut d’abord peintre, puis photographe, avant de devenir cinéaste. Gianikian et Ricci Lucchi sauvèrent de la destruction les archives de Comerio, ces « matériaux sur le point d’être brûlés car ils n’intéressaient plus personne », disent-ils , en précisant que « ces morceaux de films célébraient la guerre, le fascisme, le culte de la race, le colonialisme », et que Comerio était « un artiste futuriste, proche de d’Annunzio, mais aussi le cinéaste du roi d’Italie. », et ami de Marinetti. Transparences fait retour sur des morceaux de films qui ont servi dans Du Pôle à l’Equateur, pour constater les effets de ce qu’il nomme l’« amnésie chimique » (due à la moisissure de la pellicule), et on ne peut s’empêcher de remarquer que Comerio est mort en étant lui-même, ironie du destin, frappé d’amnésie. « En 1997-1998 », notent les cinéastes, « nous avons fait une petite vidéo avec le matériau de Luca Comerio qui avait servi pour la séquence sur la guerre, dans Du Pôle à l’équateur, une dizaine d’années plus tard, ce matériau avait déjà disparu. »13 Puis ils ajoutent : « C’est là toute l’histoire du nitrate, qui nous intéresse autant pour sa forme que dans son contenu, pour ce qu’il contient de mémoire et de violence. Pour nous cette mémoire qui lentement s’efface a une grande valeur symbolique. »14 Il s’agit encore, pour eux, de poursuivre une réflexion sur « l’auto-effacement » d’une pellicule qui, matériau nitrate inflammable, peut se consumer à tout instant. Langlois, dans une archive sonore du film de Cozarinsky parlait d’« une course avec la montre et avec la mort. »

Certes, les images sont ici presque déjà perdues, mais il s’agit pourtant encore de voir ce qui subsiste en elles, une pince à épiler, tenue par une main hors-champ – celle de Gianikian, probablement – les maintient et les déplace au-dessus de la surface blanche lumineuse qui révèle les présences humaines parcellaires, fantomatiques, ou, du côté des perforations restantes, les lettres « odak » du mot en voie de disparition « Kodak ». La voix hors-champ de Gianikian accompagne les mouvements, par de brèves phrases qui narrent l’expérience de vision en cours, tandis que nous cherchons nous-mêmes, désespérément, à voir quelque chose, un « je ne sais quoi » ou un « presque rien » – pour user des termes de Vladimir Jankélévitch – dans ces images, peut-être « des traces qui nous ressemblent », pour cette fois citer les mots de Jean-Louis Leutrat. Images en marge de l’absence. Voir ce qu’il y aurait encore à voir du côté de la souffrance des hommes dans la guerre. Gianikian s’interroge, en de brèves phrases : « Une silhouette sous la neige », « S’agit-il de soldats ? », « On dirait des sacs de sable », « une silhouette apparaît », « cette ligne rouge me frappe, comme si c’était du sang. ». Mais voir, aussi, ce que Gianikian et Ricci Lucchi appellent la « souffrance des images », lorsque Gianikian remarque : « Il manque un collage », « L’interligne a été dissout », « un autre collage entre deux images », « encore un collage entre des images disparates. »

Même si les images sont à présent déjà presque tout à fait effacées, certaines ont été sauvées du désastre, en ayant été refilmées dans Du pôle à l’équateur une dizaine d’années auparavant. Cependant, même dans Transparences, au bord de la destruction, les images sont encore des traces nécessaires du passé pour penser le présent. De ce fait, il serait possible de les situer, même si elles ont été tournées dans une autre intention, contraire, du côté de ces « images malgré tout », de ces quatre photos « survivantes », anonymes, des chambres à gaz du camp d’extermination de Birkenau, que Georges Didi-Huberman défendit face aux attaques de Gérard Wacjman et Elisabeth Pagnoux, gardiens du temple Claude Lanzmann, dans la revue Les Temps modernes. Didi-Huberman ne parle de rien d’autre que d’images qu’il définit encore, tour à tour, comme des « images-déchirures », des « images-lacunes », des « lambeaux ». De ces images « malgré tout », il écrit avec justesse : « C’est peu, c’est beaucoup. Les quatre photographies d’août 1944 ne disent pas “toute la vérité”, bien sûr […] : minuscule prélèvement dans une réalité si complexe, brefs instants dans un continuum qui a duré cinq années, pas moins. »15 Il en affirme néanmoins leur absolue nécessité et remarque que nous sommes, à quatre reprises, devant : « Une simple image : inadéquate mais nécessaire, inexacte mais vraie. Vraie d’une paradoxale vérité, bien sûr. »16, et pense « que l’image est ici l’œil de l’histoire : sa tenace vocation à rendre visible. Mais aussi qu’elle est dans l’œil de l’histoire : dans une zone très locale, dans un moment de suspens visuel, ainsi que l’on dit de l’œil d’un cyclone […]. »17 Et lorsqu’il souligne qu’il « faut, enfin, comprendre que l’histoire se construit autour de lacunes perpétuellement questionnées. »18, cela pourrait être lu comme une définition potentielle de la pensée créatrice même de Gianikian et Ricci Lucchi. Le peintre allemand contemporain Gerhard Richter a préféré, lui, recouvrir d’une trame labyrinthique de traits, traces et coulures de peinture noire et grise, ces images malgré tout qui constituent la base de son quadriptyque Birkenau. Mais, c’est encore Godard, cité dès l’exergue de l’ouvrage, que nous retrouvons au fil du raisonnement de Didi-Huberman. Godard qui, dans Histoire(s) du cinéma peut, à propos des images des camps filmées en couleur à leur libération, par Georges Stevens, noter : « Même rayé à mort / un simple rectangle / de trente-cinq / millimètres / sauve l’honneur / de tout le réel. » Car, analyse Didi-Huberman : « Seul nous est donné le “simple rectangle de trente-cinq millimètres”, en tant qu’il ne forme pas l’image toute, mais bien l’image-lacune, le lambeau, – “rayé à mort”, c’est-à-dire non reconstituable en son intégralité – d’un aspect du réel. »19. Ce morceau de pellicule, « sauve au moins de l’oubli, un réel historique menacé par l’indifférence. »20

La dernière partie de Transparences se fait sur l’image d’une bobine de pellicule dans laquelle les images des êtres ont déjà disparu, et dont Gianikian et Ricci Lucchi précisent qu’elle « ne pouvait plus être déroulée », car « elle ne formait plus qu’un seul bloc compact »21. Elle ne pouvait presque plus être déroulée pourrait-on plus précisément dire, sinon dans une terrible douleur, sonore et visuelle. Les images filmiques sont, au-delà de leur sens perdu, devenues des peintures abstraites, rejoignant le travail plastique que les cinéastes font sur les couleurs dans leur retraitement des images captées par leur « caméra analytique », mais cela rejoint aussi le travail de Godard qui, dans son dernier film achevé, Le Livre d’image (Un titre de recueil de Rilke était Le Livre des images, et Godard se situe aussi du côté de l’élégie chère au poète), cite justement, au début et à la fin de son film, Transparences, dans ce moment du déroulement de la pellicule.

Godard commence par des variations en voix off, autour du « penser avec les mains » issu du titre de l’ouvrage et de la réflexion du penseur suisse Denis de Rougemont, qui ont souvent été repris dans son cinema, et qu’il associe aux gestes du montage (ici les mains de Woody Allen dans son film King Lear). Puis Godard fait se succéder des images de différentes natures : image d’une main sculptée « décharnée » de Giacometti ; images picturales aux couleurs saturées (dans cette lignée de l’expressionisme et du fauvisme que Godard privilégie, au sein d’une longue généalogie qu’il invente allant de Turner à Kandinsky et Staël) ; images filmiques de mains et gestes : main qui écrit, photogramme de la Jeanne d’Arc de Bresson, plan d’avant l’œil tranché du Chien Andalou de Buñuel ; images d’écritures sur les images visuelles : une phrase qui le hante aussi de longue date, « l’image viendra au temps de la résurrection », qu’il attribue habituellement à Saint-Paul, devient ici : « l’image viendra, oh ! temps », avec le oh ! O/H de l’interjection suivi de son point d’exclamation, excluant ici la « résurrection » (comme il avait transformé le titre « Plus haut » de la chanson de France Gall, dans un clip à l’esthétique voisine de celle d’Histoire(s) du cinéma, en « Plus Oh ! ») ; sont également vues/lues les phrases titre-intertitre : « ARCHIVES ET MORALE », « LE LIVRE D’IMAGE », « IMAGE ET PAROLE » (ailleurs c’est le livre Images en parole de Anne-Marie Miéville, qui est feuilleté). C’est alors qu’intervient le plan de la bobine déroulée de Gianikian et Ricci Lucchi, dont les couleurs ont encore été saturées, exacerbées par Godard, et qui est accompagné d’une musique de Scott Walker, « Cossaks are », et d’une voix off féminine en anglais qui semble parler du compositeur et d’un long voyage – comme les traversées de l’histoire et de l’histoire du cinéma que ne cesse de proposer Godard en sont. La présence du film de Gianikian s’inscrit dans cette pensée « avec les mains » et avec les yeux, présente dans Transparences, dont les cinéastes définissaient ainsi la nature : « Voir à travers, pouvoir entrevoir le “cinéma” […]. Œil et main deviennent mouvement, griffes et projection. »22 Mais c’est aussi cette dégradation de la pellicule qui a dû fasciner Godard puisque, comme le disent Gianikian et Ricci Lucchi, Transparences témoigne de « la décomposition du matériau nitrate », lorsque ne restent plus que « les supports déchirés de la pellicule : perforations, collages, florescences, couleurs éteintes, jusqu’au total effacement de l’image originale contenue sur le photogramme. », conduisant à un « Effacement de l’image de la guerre » dans une étrange « parenté entre le nitrate et la poudre à canon ; Métamorphose du cinéma “qui défile” en cinéma de la matière collante, gommeuse, explosive. Dernier état du cinéma. Devenir bombe explosive incendiaire de la mémoire. »23

On comprend combien la présence du fragment du film de Gianikian et Ricci Lucchi était nécessaire au film Le Livre d’image, où se retrouvent tous les incendies, intérieurs et extérieurs de Godard, où la pellicule devient de nouveau explosive – par-delà l’existence même de la pellicule, en son absence dans le numérique, cependant virtuellement présent dans l’incendie perpétuel défini par Agamben. Image explosive, comme au temps du film nitrate qui pouvait être transformé en bombes guerrières (ou révolutionnaires). Du reste, de nombreux incendies réels sont venus, en Ukraine comme à Gaza en Palestine, réactiver le grand incendie matériel qui s’est déclaré autour de 1914-1918, rendant plus flagrantes encore la correspondance et la proximité entre les temps.

L’incendie est, vers la fin du Livre d’Image, comme l’était celui de Smyrne/Izmir et des pellicules se consumant dans Citizen Langlois de Cozarinsky, associé au travelling ascendant sur la grille de la demeure de Citizen Kane vouée aux flammes destructrices et à la perte des souvenirs, symbole fictionnel cinématographique, en définitive, de la maison qui brûle selon Agamben.

Parmi les derniers mots du Livre d’image, entendus de la voix off de Godard, figurent ceux-ci : « En réalité seul le fragment porte la marque de l’authenticité ». Ils peuvent renvoyer aux images en voie de disparition utilisées par Gianikian et Ricci Lucchi, images du désastre sauvées du désastre (pendant de l’écriture du désastre de Maurice Blanchot) ; au moindre fragment de pellicule trouvé dans les archives d’actualité qui libère l’imaginaire de Cozarinsky ; au rectangle de pellicule « rayé à mort », évoqué par Godard lui-même, qui deviendra témoignage essentiel, comme le sont « malgré tout » les quatre images photographiées à Birkenau… « Les morceaux se souviennent toujours. C’est pourquoi les bords des morceaux tremblent. », écrivait Roberto Juarroz24, et ce « fragment vertical » du poète argentin pourrait dire à lui seul l’émotion ressentie par les cinéastes face à la fragilité de la trace contenue dans le fragment de pellicule qu’ils manipulent, au bord de l’« auto-effacement », de l’« amnésie chimique », de l’embrasement : sens qui fait signe, aux marges de l’absence, pour lutter contre le négationnisme de cet « oublioir » que dénonçait Aimé Césaire.

En usant de cet art de la digression, cher à Louis Aragon et à Jean-Luc Godard, je terminerai cette réflexion sur « la perte des images » et le geste, physique et mental, de création pour le faire survivre, par un très beau texte de Chris Marker – écrivain autant que cinéaste – qui peut évoquer le miracle de l’apparition de l’image, et le miracle de sa disparition lorsque seul le souvenir de l’image persiste dans l’esprit de ceux qui l’ont vue:

Ils s’assemblent, à un moment donné, à un endroit donné : un plateau au milieu des dunes, que la tradition a consacré comme le plus propre à cette cérémonie.

Pendant huit jours, ils s’appliquent à composer un mandala avec des sables de couleur : les formes les plus savantes, les accords de nuances les plus subtils, les entrelacs d’une même matière qui joue à sembler différente.

Un guetteur vient périodiquement leur donner des nouvelles du vent, il tourbillonne, il se lève, voilà qu’il approche : il convient de se hâter.

Enfin le mandala est achevé. Assis en rang sur chacun de ses quatre côtés, ils le contemplent de toutes leurs forces : bientôt, seule l’intensité de leur regard sera capable de le retenir.

Et c’est à ce moment que le vent arrive. Couche après couche, ligne par ligne, le dessin se défait sous leurs yeux : les doigts du vent s’emparent du sable et l’égrènent, comme la cendre des morts.

En quelques minutes, tout est accompli : le sable est redevenu sable, la mémoire consacrée mémoire, le vent retombe. La cérémonie est finie.25

*

Didier Coureau

Professeur en études cinématographiques, UMR 5316 Litt&Arts

1 Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi, Notre caméra analytique, Post-éditions/Centre Pompidou, 2015, p. 125.

2 Edgardo Cozarinsky, in Art Press, n° spécial “Un second siècle pour le cinéma”, 1993, p. 43.

3 Ibid., p. 49.

4 Ibid.

5 Ibid.

6René Char, « Partage formel »/XLIX, in Fureur et mystère, Gallimard, « Poésie », 1982, p. 78.

7 André Malraux, Les Voix du silence, chapitre « Le Musée imaginaire », p. 144.

8 Giorgio Agamben, Quand la maison brûle, Payot, « Bibliothèque Rivages », 2021, p. 8.

9 Ibid., p. 10.

10 Jean Burgos, Imaginaire et création (le poète et le peintre au jeu du possible), J-P. Huguet, « Les Lettres du temps », 1998, p. 292.

11 Ibid., p. 296.

12 Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi, op. cit., p. 18.

13 Ibid., p. 55.

14 Ibid.

15 Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Minuit, « Paradoxe », 2003, p. 54.

16 Ibid., p.56.

17 Ibid.

18 Ibid., p. 128.

19 Ibid., p. 206.

20 Ibid..

21 Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi, op. cit., p. 55.

22 Y. Gianikian, A. Ricci Lucchi, notice dvd, in op. cit., p. 283.

23 Ibid.

24 Roberto Juarroz, Fragments verticaux, Corti, « En lisant en écrivant », 1994, , p. 127.

25 Chris Marker, « Nouvelles du Doppelwelt », in Positif, n° 500, octobre 2002, p. 3.