Carrefours: De beaux échecs

Comment rater sa vie et être un grand écrivain

Marie-Andrée Lamontagne , Le Devoir, 31 août 2002

On ne compte plus les études consacrées à l’auteure des Vagues, et la substantielle biographie d’Hermione Lee, parue en 1996 et traduite en français il y a deux ans aux Éditions Autrement, avait sans doute relevé suffisamment d’éléments biographiques pour permettre de suivre à la trace cette écrivaine novatrice, fragile, virtuose de la sensation. La méthode d’Hermione Lee était celle d’une universitaire consciencieuse. Nigel Nicolson, pour sa part, s’emploie à faire revivre une femme qu’il a vue bouger, rire et parler, en qualité de fils cadet de Vita Sackville-West, excentrique comtesse avec laquelle une Virginia Woolf dans la quarantaine entretint une brève et passionnée liaison saphique, qui prit ensuite la forme d’une intense amitié. Aujourd’hui député britannique et éditeur, Nicolson est donc une vestale bien informée. Tout en sacrifiant au rite des dates et des jalons thématiques — milieu familial de la bourgeoisie victorienne, frasques de Bloomsbury, premières dépressions, amitiés, mariage avec Leonard, travail d’édition à partir de la Hogarth Press, parution de La Promenade au phare, Première Guerre mondiale, voyages en Grèce et en Italie, Seconde Guerre mondiale, perte appréhendée de ses facultés créatrices, voix, suicide dans l’Ouse —, il propose une évocation tout en finesse qui vient ajouter à la connaissance de l’écrivaine, en la montrant telle qu’en elle-même elle apparut à un petit garçon curieux, mais tout aussi bien occupé à mener sa vie d’enfant. Sur l’insistance de cette femme que l’on n’imagine guère disposée à rechercher la compagnie des enfants, tous deux partiront à la chasse aux papillons et aux insectes, ce qui donnera lieu à d’étonnantes conversations. De quelle couleur était le soleil à ton réveil? lui demande-t-elle à brûle-pourpoint. Quelles chaussures portait ce matin en classe ton professeur de français? Ces questions, comprend-il maintenant, étaient d’abord une invitation à tout enregistrer et à tout transcrire, dès lors que tout passe et est oublié.

Nigel Nicolson n’est pas le seul membre de l’entourage de Virginia Woolf à avoir voulu évoquer la figure de l’écrivaine. Son portrait vient après la biographie de Quentin Bell, son neveu, parue en 1972, et plusieurs années après l’autobiographie de Leonard Woolf, parue en cinq volumes à la Hogarth Press, de 1960 à 1969, en même temps que l’édition du journal de sa femme, document sur lequel la publication de la correspondance jettera par la suite un éclairage nouveau. Les doués et remuants membres de Bloomsbury auront ainsi survécu, dans la mémoire des lecteurs, à la disparition d’un mouvement artistique qui n’en fut sans doute pas un pour ceux qui y étaient plongés au début du siècle dernier. De ce point de vue, l’apport de Nigel Nicolson offre un contrepoint à ce qui fut dit et écrit sur Virginia Woolf. Par exemple, le célèbre Une chambre à soi, demeuré encore aujourd’hui le livre de chevet de la femme écrivaine, pèche, çà et là, écrit-il, par quelques inexactitudes non exemptes de mauvaise foi. Et les attouchements déplacés du demi-frère George Duckworth n’auraient jamais conduit, s’il faut l’en croire, à un passage à l’acte incestueux.

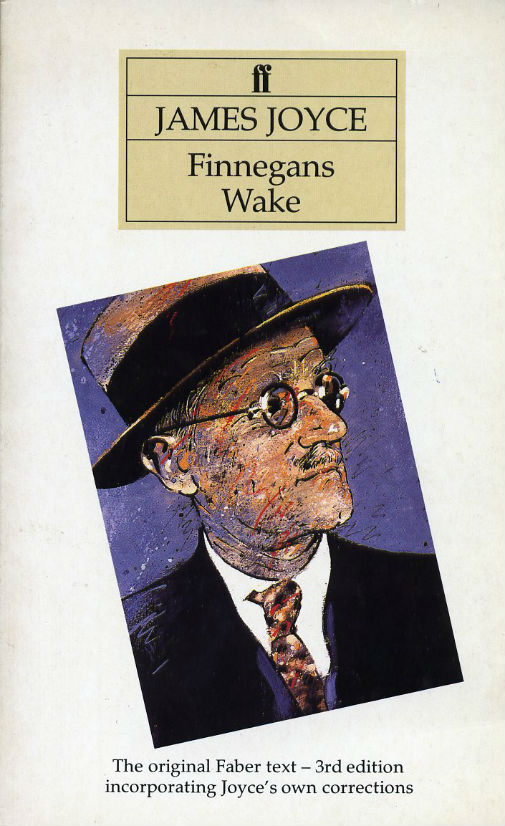

Des cargos solitaires

Reste le plus savoureux: les non-rencontres, les malentendus entre écrivains, aux soleils volontiers exclusifs. Katherine Mansfield, rivale et douée, paraît vulgaire à Virginia Woolf, qui l’écrit dans son journal, tout en affichant une politesse de façade, accompagnée de réels regrets à sa mort. De l’Ulysse de James Joyce, elle décrète qu’il est illisible, «des calembredaines», écrit-elle à Lytton Strachey, «les démangeaisons d’un groom du Claridges». Le récit de Nigel Nicolson vient donc rappeler qu’il vaut mieux, pour certains cargos, de se croiser à distance respectable l’un de l’autre, quitte à s’en remettre à la générosité du lecteur pour arriver un jour au bon port de sa bibliothèque.

Quel grand écrivain échappe à ce travers? S’agissant de Proust, Joyce laisse tomber un jugement lapidaire: «Je ne lui trouve aucun talent». Le propos injuste est repris, avec d’autres joyeusetés irlandaises, par Frédéric Pajak et Yves Tenret, qui publient aux PUF, sous le titre de Humour, une biographie de James Joyce qui mêle avec bonheur récit autobiographique (l’existence cahotique de Pajak et de Tenret accompagne les errances de Joyce), dessins et reconstitution d’une vie où se côtoient le sordide, la misère, la grandeur, la folie, le dévouement et quelques obsessions.

De Frédéric Pajak, le lecteur connaît déjà les subtils dessins en noir et blanc qui avaient accompagné ses vies de Nietzsche et de Pavese (L’Immense solitude avec Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese orphelins sous le ciel de Turin, PUF, 1999), ainsi que d’Apollinaire (Le Chagrin d’amour, PUF, 2000). Ces deux ouvrages lui ont valu un succès critique mérité. Avec Joyce, la couleur fait son apparition. Tout en privilégiant la palette sombre et fantasque à laquelle on associe volontiers l’univers joycien, les auteurs ont su créer quelques beaux effets de lavis qui viennent accentuer le caractère dramatique d’une vie qui ne fut pas de tout repos. Alcoolisme, maladies, folie, pauvreté chronique, obsessions sexuelles, incompréhension, toute la panoplie romantique évoquée au moment de décrire le tourment créateur est ici convoquée, à cette différence qu’il ne s’agit pas de quelque écrivaillon raté, mais de l’auteur d’Ulysse, un livre qui, s’il ne fut pas toujours lu comme il aurait dû l’être, fut abondamment cité et devait changer le cours de l’histoire de la littérature du XXe siècle. Après Joyce, après Virginia Woolf, le roman édouardien n’avait plus qu’à disparaître.

Humour, c’est là l’un de ses charmes, entraîne le lecteur sur des pistes vagabondes. N’est-ce pas ainsi que procède la rencontre avec une oeuvre? On est occupé à vivre, à aimer et à souffrir, on a vingt ans, on est en Algérie, on retourne dans une Belgique à laquelle, tout comme Joyce avec l’Irlande, on croyait avoir tourné le dos. Pendant tout ce temps, sans s’en douter, on se préparait à être des lecteurs de Joyce.

Des sources communes

Pour écrire son James Joyce, traduit en français dans la collection de Fides à laquelle on revient maintenant, la romancière irlandaise Edna O’Brien a vraisemblablement puisé aux mêmes sources que nos deux rêveurs — témoignages, lettres, entretiens, biographies disponibles —, puisqu’on trouvera les mêmes anecdotes chez celle-ci comme chez ceux-là. Cependant, derrière une admiration légitime et assumée, on remarque qu’Edna O’Brien accorde une attention particulière à l’entourage de Joyce, à Nora Barnacle au premier chef, petite paysanne rencontrée par hasard sur une grève d’Irlande et qui suivit, non sans éclats et protestations, son grand homme à Trieste, Zurich, Paris. Le génie revendique tous les droits, il les a presque tous, et ceux qui lui sont refusés, il s’arrange pour les prendre. Mais quelqu’un doit en payer le prix. Là où Pajak et Tenret voient de la littérature en train de s’élaborer, O’Brien voit aussi la littérature et l’intendance se heurter, et la seconde parfois, par la résistance qu’elle oppose, permettre l’émergence de la première. Elle montre les sacrifices de la mère d’un Joyce dépeint en jeune fat, le découragement de l’épouse forcée de passer l’après-midi au jardin public, avec son bébé dans les bras, parce qu’il faut libérer la chambre meublée à midi et que l’argent pour louer celle du soir reste à trouver. Elle montre la folie de la fille de Joyce, Lucia, le mal de vivre de Giorgio, le fils, tous drames que ne réussissent pas à faire oublier le dévouement de quelques femmes de pouvoir ou de fortune (Sylvia Beach, qui éditera Ulysse à Paris, de sa librairie Shakespeare and Co; une certaine Miss Weaver à la bourse généreuse jusqu’à la dilapidation) et celui de quelques amis (Valéry Larbaud, Samuel Beckett). «Si Dieu revenait sur terre, tu trouverais le moyen de l’envoyer faire une course pour toi», fait remarquer Nora, d’une voix acide, à son mari. Romancière, Edna O’Brien est la première à reconnaître la vie d’enfer que les écrivains font presque toujours mener à leur entourage. Pajak et Tenret s’attachent au désespoir d’un esprit perturbé, à la sexualité par moments scatologique. Est-ce là souci de femme? O’Brien n’oublie pas que le grand homme a entraîné quelques personnes dans son malheur.

Pour le lecteur ou le biographe, la tentation est grande, s’agissant d’existences appartenant à un passé révolu, d’y projeter les préoccupations de son temps, commettant ainsi un anachronisme. La romancière canadienne Carol Shields est consciente du travers de lecture dans lequel seraient tombés bon nombre de ses prédécesseurs au moment de faire le portrait de Jane Austen. Aussi procédera-t-elle à l’inverse: «Au lieu de plaquer sur la vie de Jane Austen des notions étrangères à son époque et d’en chercher une confirmation ou une infirmation dans son oeuvre, je me suis efforcée dans cette courte biographie d’examiner ce que ces notions révélaient concernant mes propres résistances à la mentalité de son temps.»

Le résultat se lit agréablement et a le mérite d’offrir un point de vue original sur la vie d’une romancière qui, sans quitter, de son propre aveu, un territoire ayant tout au plus la largeur d’un «domino», fixa durablement la forme du roman anglais naissant, lequel, jusque-là, proliférait sur le mode exubérant et brouillon.

La vie de Jane Austen soulève plusieurs questions. Comment une romancière si discrète au chapitre du corps, que l’époque actuelle place au centre de tout, peut-elle encore séduire des lecteurs exigeants ou, à l’inverse, aussi naïfs, littérairement parlant, que ceux du grand public que lui aura valu d’avoir l’adaptation au cinéma d’Orgueuil et Préjugés ou de Mansfield Park? Comment une vieille fille recluse, provinciale, fille de pasteur, a-t-elle pu traduire avec autant de justesse les ambitions, les combats et le désarroi affectif de la gentry anglaise, à laquelle elle n’appartenait pas? Comment cette éternelle mineure aux yeux de la loi, vivant avec sa soeur et sa vieille mère, qui n’a jamais disposé d’«une chambre à soi», ni fréquenté aucun écrivain ou artiste, a-t-elle pu à ce point tirer parti de ses dons ?

Le portrait sensible que fait Carol Shields n’apporte pas de réponse. Mais, comme son modèle, il privilégie le détail révélateur. C’est tantôt une remarque sur l’absence d’une littérature dite pour enfants, qui fera en sorte qu’Austen se tournera très tôt vers les grands auteurs de la bibliothèque paternelle. Tantôt le rappel de l’équilibre périlleux que, pour écrire, doit viser le romancier, partagé entre solitude et action.

En somme, et le plus simplement du monde, Carol Shields introduit le lecteur dans l’atelier de deux écrivaines, Jane Austen et elle-même, deux femmes qui, à deux cents ans d’écart et à des milliers de kilomètres de distance, ont établi un rapport de connivence. La raison en est simple et renvoie au lieu d’où l’on écrit. Pour la première, sans aucun doute et de manière exclusive, mais pour la seconde aussi, à la différence qu’il s’est sûrement accompagné d’un lieu physique le prolongeant, l’atelier, tout comme l’univers romanesque qu’il contient, se doit d’abord d’être intérieur. L’indispensable, quoi.

***

VIRGINIA WOOLF

Nigel Nicolson

Traduit de l’anglais par Geneviève Bigant-Boddaert

JAMES JOYCE

Edna O’Brien

Traduit de l’anglais par Geneviève Bigant-Boddaert

JANE AUSTEN

Carol Shields

Traduit de l’anglais par Corinne Durin, avec la collaboration de Christiane Mayer

Fides, coll. «Grandes figures, Grandes signatures»

Montréal, 2001, respectivement 236, 248 et 238 pages

HUMOUR

Une biographie de James Joyce

Frédéric Pajak et Yves Tenret

PUF

Paris, 2001, 320 pages

FEUILLETON LITTÉRAIRE

FRÉDÉRIC PAJAK Humour, une biographie de James Joyce, PUF, 2001.

J’aime Joyce

Après » L’Immense solitude « , vie de Nietzsche et Pavese, orphelins sous le ciel de Turin, après » Chagrin d’amour » qui racontait la passion d’Apollinaire pour Lou, voici » Humour » : la vie de James Joyce revisitée par la plume et le pinceau de Frédéric Pajak. Un beau livre à ne pas manquer !

On ne présente plus Frédéric Pajak, dessinateur et écrivain né en 1955 dans les Hauts-de-Seine, mais vivant en Suisse depuis longtemps. Après s’être occupé de la revue artistique Voir, dans les années 80, il a publié son premier livre chez Bernard Campiche, en 1987. C’était un roman : Le Bon Larron. Mais l’ouvrage qui l’a fait connaître, c’est incontestablement L’Immense solitude, paru en 1999, et couronné par le Prix Dentan.

Dans ce livre, Pajak invente une forme parfaitement originale, qui désormais est sa marque de fabrique : le texte et le dessin y sont si intimement imbriqués qu’ils doivent se lire ensemble, à chaque page, d’un même regard. Ce n’est pas un livre illustré, ni une nouvelle forme de BD, mais un alliage à la fois fascinant et puissant entre les mots et les images, qui sont comme mis en miroir. Tantôt l’image reflète le texte, tantôt elle le prolonge, tantôt même elle prend son contre-pied : à chaque fois, pourtant, entre les mots et les dessins, il y a un décalage, qui s’avère être fécond.

Après Lou, Nora

Après Nietzsche et Pavese, après Apollinaire et ses Lettres à Lou, voici la vie d’une autre icône de la littérature mondiale : James Joyce et ses errances à travers l’Europe (Dublin, Paris, Trieste, Pola, Zurich,). Joyce toujours accompagné de la belle Nora et de ses deux enfants, au destin douloureux, Giorgio et Lucia. Joyce toujours flanqué de son ange gardien Stanislaus, qui est aussi son frère et son homme à tout faire. Grâce aux dessins de Pajak (qui passe ici à la couleur, ce qui ne va pas toujours de soi, tant son dessin aux tensions dramatiques s’accommode mieux, à notre avis, du noir et blanc) nous suivons pas à pas, à la première personne, le chemin solitaire de l’auteur d’Ulysse. Une misère qui lui colle à la peau, des ennuis de santé, une absence presque totale de reconnaissance : voilà le lot du grand James Joyce – sans parler de son goût pour la dive bouteille (le vin blanc suisse plutôt que le whisky irlandais), de ses dépressions et des soucis qui lui cause la maladie de sa fille Lucia, schizophrène…

Mêlant sa vie à celle de Joyce, Pajak nous raconte l’histoire de son amitié pour Yves Tenret, complice de longue date et spécialiste du grand James. Comme dans ses précédents ouvrages, il s’agit donc d’une autobiographie croisée, d’un jeu de miroirs qui permet à Pajak de se mettre en scène (et en question) dans son travail. Même si, dans Humour, la paraphrase semble trop abondante (il existe déjà des dizaines de biographies de Joyce), le résultat est remarquable par son pouvoir d’évocation.

L’Humour… La conversation préférée de Pajak, le type en abuse dés qu’il trouve le moyen d’en passer par là. (Oui, je sais, le procédé peut paraître déplacé, importun, en total désaccord avec l’idée qu’on doit absolument se faire des gens quand ils écrivent des trucs, des « farces » géniales avec du noir si fort à toutes les pages ; des gens forcément tristes, mélancoliques plutôt, ce qui n’est tout de même pas la même chose ! Des gens « glauques » et leurs yeux rentrés pour éviter de répandre les trop plein de sentiments à la face des autres). L’Humour… Une biographie de Joyce écrite à la première personne avec son ami Yves Tenret en 2001 (ce souvenir que leurs pères se furent tous deux prénommés Jacques et sont morts dans un accident de voiture). L’humour… la dérision de Joyce. L’histoire d’un bus… comment vous dire… « Je dessine » dit Pajak, « parce que c’est difficile de dessiner, je trouve ça assez laborieux, je n’ai jamais vraiment su. Regardez cet autocar par exemple… ». La quarantaine de personnes présentes dans la salle suivent un geste du doigt esquissé par l’auteur vers une sélection de dessins originaux accrochés à la mezzanine. (je lis 900 euros sur une plaquette recensant la liste des objets à vendre). « C’est compliqué de dessiner toutes ces fenêtres. Je crois que j’étais à Turin », dit Pajak… (Mais peut-être confond-il, peut-être veut-il plutôt parler de Dublin ?!… Peut-être pense-t-il à cette histoire de chauffeur de bus qui filait sans préméditation dans la nuit irlandaise vers la tour Martello (les premières pages d’Ulysse). Cette étrange notion de la vérité encore… « J’étais assis à la terrasse d’un café avec un cahier, de l’encre et des pinceaux. J’ai dû commencer à lire un journal et partir d’une image d’autocar, une simple photo dans le journal ». (Et peut-être avait-il raison, peut-être ne confondait-il pas Dublin et Turin… Nietzsche n’avait-il pas perdu la raison à Turin ? tout le monde sait ça !) Le type poursuit : « C’est très dur de dessiner un autocar, vous savez ! C’est très compliqué. J’ai utilisé cette simple photo et je l’ai falsifié, voilà. » Les gens rient, un silence juste après, net. Il rajoute : « Les enfants aiment beaucoup dessiner des autocars, des voitures… Mais ça ne dure pas très longtemps ». « Je me suis intéressé à l’alcoolisme de l’auteur d’Ulysse, la tragédie de sa vie de famille » (Sait-on que chez les Joyce, on est alcoolique de père en fils ? Mais comment aurait-il pu en être autrement ? Son génie pour la saoulerie fut sa véritable patrie.). Deux heures presque sans un mouvement superflu. Pajak parle, tient son rôle dans les tons sombres, toute une gamme de nuances ténébreuses, glisse sur Nietzsche, Apollinaire, Proust aussi. Tout le monde a bu juste après. Oh ! pas plus qu’il n’en faut pour délier les langues et quoi qu’il en fut de celle quelquefois absconse d’un Pajak hors cadre. Il faisait tellement noir cette nuit-là. Vous êtes passé juste sous le portrait de Victor Hugo, dessinateur lui aussi, comme vous disiez qu’il fut tellement de traceurs de sentiments égarés sous le poids de tout ce qu’on préférait retenir d’une manière générale pour éviter de parler du reste. On a traversé la place Granvelle… Il était tard déjà. Les platanes encore tièdes d’une chaleur espagnole déprimée sur les murs immobiles. Tout est rentré dans l’ordre après le dessert et un café serré. Topor, Reiser, Nietzsche, qui sais-je ? Un corps d’humanité fracassé dans le noir épais d’un rêve falsifié. C’était bien. « Tout peut bien disparaître » disiez-vous… « et tout disparaît si bien ».

Néon™

7 mars 2008.

Pajak, Joyce – Un rire hanté de certain noir

OLIVIER RENAULT

■ Au commencement… n’était pas le commencement, mais un flux permanent, sans source, un Nil verbal, une Liffey protéiforme, éternellement ressuscitant, «riverrun, past Eve and Adam’s» («erre-revie»)… Une suite spiralée (« vicus of recirculation»), fuguée, des mots qui nous travaillent au corps et des images jaillissant d’eux.

Et au principe de ce livre ? La disjonction généralisée. D’abord dans l’écriture : Yves Tenret et Frédéric Pajak sont en désaccord profond sur Joyce (cf ici même Le Trait). D’où l’importance d’écrire à deux, en se fondant sur ce désaccord. Puis dans l’articulation texte/dessins que Pajak travaillait déjà subtilement : le premier n’est pas la légende narrée des seconds, lesquels n’illustrent pas le texte.

On croit connaître Pajak. Oui, les dessins en noir et blanc sur Nietzsche et Pavese à Turin. Et l’autre livre sur Apollinaire. Mais ce n’était pas le commencement. Il y avait entre autre un livre étonnant, Martin Luther, l’inventeur de la solitude, paru aux éditions de l’Aire et que les PUF rééditeront bientôt. Dans ce livre, comme dans l’Immense Solitude, le texte est accompagné de dessins en noir et blanc et les personnages, principaux, secondaires ou figu¬rants (même les statues !) sont affublés de nez allongés. Un seul détail morphologique étiré et les questions surgissent : caricature ? Théâ-tralisation généralisée ? Avertissement sur l’universel mensonge (ce sont tous des Pinocchio) ? Oui, sauf que le mensonge n’est pas l’apanage des personnages seuls ; et que, énoncé dans un certain style, il dit la vérité. Le «biographe» avance masqué : aussi menteur, peut-être, que ses personnages. Il montre en cachant puisque les masques, c’est bien connu, ont été inventés afin de permettre l’irruption de la vérité.

Avec le Chagrin d’amour, Apollinaire occupe le cœur de l’ouvrage, entouré des deux panneaux que sont – suppose-t-on – des fragments de la vie de Pajak. Les nez ne sont plus étirés ; les masques tombent, c’est-à-dire qu’ils se déplacent. Cherchons ailleurs. L’auteur «ment»-t-il davantage ? Autrement, plutôt. En tout cas, la comédie se raffine, les pièges deviennent plus subtils. Et toujours ces noirs splendides, qui me font invariablement penser à Mallarmé sur Manet : «Vivace, lavé, profond, aigu ou hanté de certain noir. »

Ce qui marque visuellement le nouvel opus de Pajak, c’est le passage à la couleur. Le titre en majuscules rouges, le portrait coloré de Joyce au noeud papillon rouge et le sous-titre : « Une biographie de James Joyce». Une biographie parmi d’autres, existantes et futures ? Oui, mais d’abord et avant tout une attention, un soupçon porté sur le genre. Premier avertissement. Sur la page du faux-titre, on lit : «Une biographie de James Joyce écrite avec Yves Tenret». Tiens, ils sont deux ? C’est qui, celui-là ? Deuxième avertissement. Puis un troisième, officiellement inscrit comme tel : un certain J.J. l’écrit de Dublin, le 20 juillet 2001. En voilà, un scoop ! Non seulement Joyce n’est pas mort, mais cet exilé perpétuel est retourné à Dublin et raconte son histoire à la première personne, en parlant aussi d’Yves et de Frédéric.

C’est donc aussi une autobiographie à la fois fausse (Joyce racontant sa propre vie), et peut-être vraie, mais partielle et truquée (Yves Tenret et Frédéric Pajak racontant leur vie par la voix supposée de Joyce). Mais une bio¬graphie qui sonne juste dans son travail de transposition (éléments joués, intégrés dans un récit dédoublé).

Le passage à la couleur, donc : virage dans l’esthétique de Pajak et une façon d’enluminer la vie de Joyce, peut-être un peu (les pots manquent sur la photocopie) ce fameux Book o fKells, qu’ac… (id) vain irlandais. Ou des illuminat… (id) pu voir, deviner, et ne pas v… (id) qu’aveugle. Comme si Pajak v…(id) cartes postales ou autres photos connues, donner à voir l’impossible représentation d’une vie. On ne se baigne pas deux fois dans la même boue… (id) ne voit et ne verra jamais ce… (id) Mais justement, pourquoi ne p… (id) quoi ne pas truquer ces dessins… (id) de l’original supposé (puisqu’il… (id) gine, Joyce s’est aussi tué à le… (id) l’impossible de la représentation… (id) cet impossible !

Encore un peu de décalage ? …titre, Humour, pour évoquer la… tragique et joyeuse – joycie… plus grands écrivains de tous le… homme du paradoxe en acte : … fuyant le «fumier» irlandais… décrire ; vivant dans des condition… res, bien qu’entretenu par… Stanislaus puis à distance par… pauvre .dilapidant son peu d’… boires somptueux ; désirant et… sement jaloux ; visionnaire pe… pourrait continuer longtemps, r… bien connu. Pajak avance un… Après les orphelins solitaire… fous, il s’intéresse à un exilé… solitaire en famille. Joyce am… (ils sont fidèles) ; ayant des… séparant jamais – lors de ses… déménagements – de ses portraits… entouré d’amis et d’admirateurs… moindres, citons en vrac Beckett, Hemingway, Pound, Eugen Jolas, Valérie Larbaud… de mécènes ; malgré tout cela d’une solitude absolue. Rien c… que la vie de ce génie du V… joyeux, profiteur prodigue, ca… épiphanisant le pain quotidien… Rien de plus beau que ce char… yeux crevés qui, à travers le r… nous fait entendre le rire de l…

Art Press, 2002.

Frédéric Pajak – Un Joyce joyeux

« Humour: une biographie de James Joyce», tel est le titre du dernier mo-numental ouvrage du dessinateur et écrivain Frédéric Pajak. Alors que ses deux précédents ouvrages, con¬sacrés à Nietzsche et Apollinaire, comprenaient des dessins en noir-blanc, Pajak, qui s’est assuré de la collaboration de son ami Yves Tenret, opte cette fois-ci pour la couleur (plus de 200 dessins).

Une façon de faire, juge-t-il, qui sied mieux à une certaine drôlerie de l’auteur d’Ulysse, à laquelle les Français, de l’avis même du grand Irlandais, restaient insensibles.

A tort : il est certain que cet Humour, une biographie de James Joyce, qui se veut subjectif et qui n’hésite pas à faire parler le personnage à la première personne, révèle des traits de l’écrivain, peut-être le plus grand du siècle passé, propres à ravir l’esprit. Au tournant de 1900, on suit donc Joyce, sa compagne Nora et Son frère Stanislaus de Dublin à Trieste, Zurich, Paris, Lausanne…

James-le-Dégoûtant

Enfant, on le surnomme «Jean-qui-rit» même si sa mère le punissait, lui et ses frères et sœurs, en leur «enfonçant la tête dans les toilettes et en tirant la chasse d’eau». Il se lavé le moins possible, déteste le savon autant que l’eau. On l’appelle aussi James-le-Dégoûtant.

A 22 ans, il rencontre Nora dont les «hanches ondulent avec grâce» et avec laquelle il part pour Trieste. De son petit logis, on entend sa voix de ténor se répandre dans les rues. Il enseigne l’anglais, épluche les légumes dans la cuisine, boit beaucoup de chocolat et fume des cigarettes de tabac turc avec sa belle. Mais il se soûle aussi toutes les nuits, finissant dans le caniveau. Les problèmes d’argent sont incessants, et Nora enceinte.

On le retrouve employé de banque à Rome. Il dévore six repas gargantuesques par jour. Vend du tweed, ouvre un cinéma à Dublin. Manifeste un goût immodéré pour les petits pets de sa compagne, laquelle qualifie son Work in Progress de «viande hachée». Plus tard, il trouve Zurich si propre que «si l’on répandait une soupe dans les rues, on pourrait la lécher sur le trottoir». Il juge enfin que «l’extraordinaire, c’est bon pour les journalistes».

Extraordinaires ou pas, toutes ces péripéties nous dessinent un Joyce capable, selon son ami lausannois Jacques Mercanton, de découvrir la nature comique de l’univers sous ses moindres aspects. Car tout cela, grâce aussi au duo Pajak et Tenret, reste formidablement gai et drôle.

Ce que traduisent aussi les des¬sins, vifs ou sombres, mélancoliques ou joyeux, qui ne se bornent jamais à la simple illustration: ils suivent une autre ligne mélodique que le texte, entretenant avec lui de secrètes correspondance et résonances, en quoi cet Humour, une biographie de James Joyce est également un bel ouvrage musical.

J.-F. D., Construire, 11 décembre 2001.

■ Frédéric Pajak et Yves Tenret, «Humour: une biographie de James Joyce», PUF, 2001.

Une expo et UN LIVRE En novembre; il y avait déjà le beaujolais nouveau et la grand-messe des prix littéraires. Se greffe aujourd’hui à ces rituels la sortie du «nouveau Pajak » incontournable rendez-vous des gens bien. Le petit dernier se nomme «Humour»

James Joyce était-il drôle ?

Isabelle Fabrycy

I1 dit qu’en ajoutant de la couleur à ses dessins, il pensait faire un ouvrage peut-être plus gai, plus léger que ses deux précédents «récits dessinés», également édités par les Presses Universitaires de France. Un sourire un poil moqueur se dessine à la commissure de ses lèvres : «Au final, je doute que ce livre soit d’un abord plus gai. Au contraire même…» Peu importe, d’ailleurs. L’artiste franco-lausannois ne s’est pas fait sa clientèle à coups de procédés racoleurs. Si ses précédentes rêveries écrites et dessinées autour des parcours de Nietzsche et de Pavese, puis d’Apollinaire, ont enchanté tant le gratin de la critique parisienne que les intellos bohèmes et autres amoureux d’explorations littéraires, c’est parce que Frédéric Pajak, c’est du maous costaud.

«Humour», sous-titré «Une biographie de James Joyce», reprend un non-système désormais connu des fans de Pajak : autour de la biographie d’un écrivain et d’une thématique universelle comme la solitude ou, ici, l’humour, l’artiste imagine un récit dans lequel textes et dessins à l’encre se croisent, s’assemblent ou s’interrogent, Une démarche qui n’a de la légèreté que l’apparence. Car derrière cette rêverie d’un promeneur exceptionnellement pas solitaire – les textes ont été pensés avec son ami Yves Tenret- se cache un travail de documentation d’enfer.

Quand l’ami Frédéric s’en prend à un auteur, il lit et décortique toute son œuvre, son journal, ses correspondances et les biographies qui lui sont consacrées. Pour ses encres, il se rend dans les lieux que l’auteur a visités ou habités. «C’est la moindre des… choses d’être scrupuleux et extrêmement précis dans les éléments biographiques. Le ton, lui, se veut sans emphase ni jugement Je me bats contre l’obscurité dans un texte. Je le veux distant, limpide, narratif», note l’artiste. Qui, au milieu de toutes ces exigences qui forcent l’admiration, réussit une fois de plus à transmettre sa touche si personnelle, ce regard pas très léger-léger sur le monde, cette note d’humour un poil glaçant qui fait son talent.

«L’humour n’est pas un divertissement»

Parlons-en, • d’«Humour »… «Il ne faut pas confondre humour et divertissement! Ce titre ne signifie pas que l’ouvrage est drôle. A là base, il y a une phrase de James Joyce qui affirmait que les Français ne ressentaient pas les dimensions comiques de son œuvre. Il en concluait que les écrivains français étaient dépourvus d’humour, ce qui est profondément injuste ». Pajak a eu envie d’aller vérifier si Joyce, lui, était drôle. Dans la vie de l’auteur irlandais, dans sa pensée. «Son humour, c’est sa façon de surmonter les nombreuses épreuves qu’il a traversées. Je suis un passionné de Joyce mais au fond je ne le trouve pas très drôle. Mon livre pose la question de l’humour qui est à mon avis une chose bien’ mystérieuse. L’humour juif a-t-il un rapport quelconque avec la gaudriole française ou avec l’humour irlandais ? La notion d’humour est une chose personnelle.»

Et puis, à côté de cette interrogation lancée par un artiste qui ne cesse pas de répéter qu’il n’est pas un universitaire (même s’il en a de nombreux tics) et qui réussit un exploit magnifique : celui de donner envie au lecteur de se replonger dans Joyce et dans son colossal « Ulysse » particulièrement. Et ça, c’est carrément une performance.

La farce grandiose

Frédéric Pajak, avec Yves Tenret, s’attaque à un monument de la littérature : James Joyce. Et c’est tout l’art de la biographie qui est chamboulé. Envoûtant.

SA PREMIÈRE BIOGRAPHIE «écrite et dessinée», Frédéric Pajak l’a consacrée en 1997 à Martin Luther, avec un sous-titre pioché chez Paul Auster : « L’inventeur de la solitude». La solitude, la grande affaire de Frédéric Pajak, le Lausannois. Toujours à se sentir seul au milieu des hommes, À chercher des modèles qui auront mené cette vie-là : Nietzsche (« L’immense solitude, avec Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese, orphelins sous le ciel de Turin», éditions PUF, 1999), Apollinaire («Le chagrin d’amour», PUF, 2000), James Joyce aujourd’hui.

Pour la première fois, Frédéric Pajak dessine en couleurs… et n’écrit pas seul. «Humour», cette « biographie » de James Joyce, est co-signée avec Yves Tenret professeur d’histoire des idées à l’école du Quai de Mulhouse. Ten¬ret, l’ami de vingt-cinq ans, une amitié nourrie de désaccords et de voyages, où l’on se critique mutuellement mais où l’on se retrouve pour railler les autres. « Tous deux sont orphelins de père, et leurs pères sont tous deux morts dans un accident de voiture. Ces pères s’appelaient tous deux Jacques. Ils avaient un autre point commun : ils aimaient le jazz. » Jacques Marcel Pajak (1930-1965), poète et peintre aux origines polonaises, est mort au volant de sa Citroën DS 19 blanche en roulant vers Stras¬bourg, où il est enterré. Frédéric avait neuf ans.

Yves et Frédéric sont les enfants de cette révolte-là : d’avoir pris l’absence de plein fouet, et depuis, de ne plus vouloir subir l’intrusion du réel dans leur vie. Plus subir, jamais. Partir. Les voyages ont nourri leur liberté, Frédéric a porté un médaillon anarchiste autour du cou. Yves s’est plongé dans les livres. Frédéric, délaissé par une mère maquerelle (si !), s’est enfoui dans le dessin. Pourquoi Joyce ? Le père Pajak déménageait sans cesse. Le père Joyce aussi. James Joyce, l’aîné de dix enfants, le préféré, le seul que son père ne battait pas, a fui une Irlande «ignorante, famélique et traître ». Pour Frédéric Pajak, ce fut la Belgique.

La vie de Joyce se résume à ces trois mots : « silence, exil et ruse ». Pajak ne parle-t-il pas de lui-même à ce moment-là ? Car voici le premier charme de ce livre (outre la beauté sidérante des images, la précision scrupuleuse des textes, l’attention portée au moindre détail – ainsi les titres de chapitres reprennent des annota¬tions faites par Debussy sur ses partitions) : c’est de jouer avec bonheur avec le narrateur. Qui parie dans ce livre ? Pajak/Tenret Joyce, un observateur « neutre » ? On passe d’une voix à l’autre, en douceur, rebondissant par anec¬dotes successives, bien savoureuses.

Parce qu’on rit Oui, on s’amuse dans une biographie de James Joyce, l’auteur d’«Ulysse» et de «Finnegan’s Wake», l’écrivain réputé illisible, dont le moindre commentaire est généralement asséné avec la plus contrite des mines. Ici, légèreté et dérision vont de pair. Qui l’eût cru ? Le titre, «Humour», prend de court mais tient ses promesses. «Humour» est un roman d’aventures, c’est mieux qu’Harry Potter. Joyce ? « Sa vie fut une tragédie, ses livres sont une farce grandiose, et je reste son lecteur ému », écrit Frédéric Pajak. Joyce était un être infernal, tyrannisant son entourage, buvant comme un trou (que du blanc !) mais reconnu très tôt pour son «génie» et soutenu de fait par quelques personnes clés qui lui auront permis de survivre (le mot n’est pas trop fort) : son frère Stanislaus, sa femme Nora, l’écrivain Ezra Pound qui permettra à ses œuvres scandaleuses pour l’époque d’être publiées, et qui, par ses relations, lui apportera d’énormes sommes de généreux mécènes, argent que Joyce dépensera sans compter. Joyce ? Une âme « semblable à un embryon toujours en gestation, et c’est l’âme d’un homme jaloux, solitaire, mélancolique, insatisfait et fier ». Joyce, né le 2 février 1882, mort le 13 janvier 1941. Au prêtre qui suggère à Nora d’organiser des funérailles catholiques, elle réplique : « Je ne peux pas lui faire ça ! ». Giorgio, le fils, a depuis longtemps sombré dans l’alcool comme père et grand-père. Lucia, la fille, sombre dans la folie. Quand on l’informe du décès de son père, elle a ce mot : « Mais que fait-il sous terre, cet idiot ? Va-t-il se décider à sortir ? ».

Jacques Lindecker dans L’Alsace

PS : Mr Lindecker a confondu nos mères. La mère de Pajak était une (excellente) prof d’allemand.

Humour, une biographie de James Joyce de Frédéric Pajak avec Yves Tenret.

« Je fais des livres pour surtout ne rien dévoiler de moi-même, pour me dissimuler », prévient Pajak. Ce dont s’accommodent apparemment parfaitement les initiés de plus en plus nom¬breux qui guettent la sortie de chacun de ses livres. Ce qu’on sait de lui ? Que son père était peintre et poète et qu’il est mort dans un ac¬cident de voiture quand son fils avait neuf ans. Adolescent, il vendait déjà ses dessins, il a travaillé dans des journaux et n’a pas aimé ça du tout Très vite, il s’est mis à écrire. Un roman, des poèmes. Puis ces livres, inclassables, magnifiquement imprimés, où le des¬sin a autant d’importance que le texte. Où il parle d’autres écrivains, de Nietzsche, de Pavese, comme s’il les connaissait Et parfois même de lui. En passant. « Humour », ce n’est pas forcément un mot qu’on aurait associé à Joyce. Mais lorsque c’est Pajak qui prend la parole à sa place et met la vie de son héros en dessins, l’auteur d’«Ulysse» prend un vi¬sage infiniment plus abordable. C’est James Joyce lui-même qui, depuis l’hôtel de la Paix à Lausanne où il réside fin août 1938, nous ra¬mène dans le Dublin de son enfance. Le res¬taurant végétarien est mauvais, l’« Irish Times » difficile à trouver, mais l’écrivain se révèle un conteur chaleureux, passionnant, drôle aussi. Au fil des pages, Pajak nous aura aussi ra¬conté sa rencontre avec Yves Tenret au fin fond du Sahara algérien, comment celui-ci manquera de se noyer à Gibraltar. Ce que cela a à voir avec Joyce ? Tout. Ou pas grand-chose. Qui aime Pajak le suit et ne le regrette pas.

Danièle Mazingarbe

Éditions PUF. 318 pages.

Késsako ?

Pour écrire « Humour », j’ai travaillé pour Pajak et non pas avec Pajak. Nous n’avons pas la même conception du style. Comme critère de qualité, il place avant tout la lisibilité. Moi, la lisibilité m’emmerde. Je n’aime que ce qui est obscur et si j’avais fait ce livre tout seul, il aurait ressemblé à « Spirite ! », texte dans lequel, je communique avec les mânes de James Joyce. Ceci dit, je dois reconnaître que seul, je n’aurai pas écrit un livre sur Joyce et que Pajak à le don de transformer les velléités des uns et des autres – les glandeurs dans mon genre et bien d’autres tarés de styles divers et invraisemblables – en objets réels. Et putain, ça, ce n’est pas rien…

Spirite !

Il n’est pas illogique de supposer que, dans une existence future, nous puissions considérer cette vie terrestre comme un songe. E. A. Poe

Les grands mots nous rendent malheureux, ok, mais si tu savais comme je t’aime ! C’est pas dur, quand on m’a proposé cette séance de spiritisme, je me suis dit : – Merde ! Encore ma mère ! Car je viens justement de sortir un livre intitulé « Maman», petite chose furieuse et barbare, expression de mes nerfs malades. Puis pendant que je dormais, tu m’es apparu et tu m’as dit : Va vers l’avenir ! Ta mère, c’est le passé. De la réalité au rêve – que jaillissent les images ! Inconduite et contrition sont des métaphores sataniques. L’âme est tout ce qui existe. Continuer à parler à son cadavre ne peut plus te mener nulle part ! Merde à la mort ! Vive la vie ! Cause avec Jim, il est ton futur. Respect man ! J’en chialais. Tu sais que j’ai craché deux mômes ? Non ? Comment je les ai appelé ? Ulysse et Anna Livia. Ça te plaît ça hein ? Sacré fripouille ! Tu te souviens de toutes ces années où je ne parlais qu’avec toi ? Cris amoncelés d’accablantes misères mêlés à nos arts des rires en murmures ! Tu t’en souviens ? Et tout ce que tu m’as fait lire : Isaac Luria, Miguel de Molinos, Joachim Abbas…

Entre dans ton œuvre comme on entre dans les ordres m’ordonnais-tu, répudie toutes attaches mondaines ! Refuse la guerre des autres ! Ne sers pas ! Reste hors de l’existence, cure-toi les ongles… Mène seul ta quête. Oscille perpétuellement entre permanence de l’être et mobilité de l’univers, alpha et oméga, douceurs du péché et morsure de l’en-soi. Transforme le pain de la vie quotidienne en art !

Ô toi mon Saint Patron, à coup de parodies, je vais te ziziter ! Tous les vices, mauvais goût surtout ; Sainterelle, légère – perpétuel maudit, banni, scandaleux, prenant ton bain de soleil sur le Libido avec 4 fillettes insectueuses – Oui, oui, Milord, cette vieille fille, cette si malicieuse université, en pince toujours autant pour toi, et dans ton pays, les autres gueulards rougeauds ont crée un Bloom’s day ! Tristesse posthume, farce des morts-vivants, ronde des braves disparus, apocalypse selon Ginette…

Te revoir ! Quel plaisir ! Tu n’as pas tellement changé mon Giacomo. Tu faisais déjà tellement ectoplasme de ton vivant… Ça a l’air plutôt calme ici. Ça va ? Comment ça tu n’as pas le droit de me répondre ? C’est tabou ? Monsieur Dieu ne rigole pas ! Et moi qui croyais qu’au paradis (Un rond dans l’eau qui va toujours s’élargissant jusqu’à se perdre dans le néant, un tourbillon, une douce non-terre aux eaux murmurantes où s’ébattent le grondin, la plie, le gardon. D’aimables vierges assises contre les racines des arbres aimables chantent les plus aimables romances tout en jouant avec toutes sortes d’aimables objets comme des lingots d’or, des poissons d’argent, des barils de harengs… ), c’était comme à Paris et que tout le monde s’y fichait de ce qui faisait son voisin.

Tu voulais recréer la vie avec de la vie et maintenant que fais-tu avec la mort ? La décris-tu minutieusement ? Peins-tu des morts moyennes dans une vérité sans fard ? La chute éternelle ? La répétition inlassable de tout ? Dresse-tu l’inventaire des inapparences ? Vote pour moi ! Tu sais que je suis le meilleur des présidentiables de ton fan club, du club des ratés, des loosers, des tendus, des tendres bons à mâcher et à remâcher. Si je suis élu, je te jure que je ferai imprimer toutes tes play list. Ah Carmen ! Ah Guillaume Tel ! Imagine comme toutes tes grassouillettes polypissonnes seront en extase ! Jésuite envapé ! Druide gothique ! Tu penses évidemment que comme d’hab je ne cause que de moi. Tu ne t’es pas entendu ! Avec tes caprices, ta fantaisie, tes migraines !

Touche-moi Polly… Refais-la moi happy few… Mais gaffe ! J’en ai assez de toi aussi Mister Joyce ! De tes involutions, de ta parole retournée avec ironie sur elle-même, de ta compacité légère et intemporelle, de ta légèreté de pierre tombale. Vieux gamin… Miasmes sourdes, aigres senteurs, haleine épaisse, franche nuée. Tu pèses ! Pâleur frêle, ossature délicate, fantôme crépusculaire. Arrivent en grondant et passent les ombres des traîtres. Vue basse, glaucome. Spectre de ton spectre : des ombres que frappe la chaude lumière crème, ombres grises couleur de petit-lait, stries jaune d’oeuf, humeur rance. Les cent noms de celui qu’on ne nomme pas. Mourant encore et encore dans l’écho des paroles que tu profères de ta voix de ténor. Mon âme, à ton contact, enfin se dissolvant. Juste : percevoir sans juger, sans lutter, sans fuir. Être une rivière plutôt qu’une statue, les artères d’une grande citée, l’art, la fluidité du Tao, l’étreinte des contraires, le rire des éléments, les soupirs des amants. Ma honte flamboie et je te la dois ! Abhorrer la multitude ? Mais je suis un vaurien, l’esprit des masses ! Brut de décoffrage…

Que veux-tu que je rapporte à la presse de notre échange, que l’heure du Bon Dieu, c’est 12, 25 ? Que tu seras au rendez-vous ? Que pour tes bien-aimés sujets, une ère nouvelle va luire ; que toi, Jamesy, tu leur dis, en vérité, que le grand jour est proche ! Voire, parole d’ivrogne, que nous entrerons avant qu’il soit longtemps dans la cité dorée, dans la nouvelle Joysarucelem, dans la Nova Hibernia ? Passez votre commande de suite. Rejoignez nos rangs illico ! Prenez vos billets pour Éternité-Triage. Un mot seulement. Si le second avènement te visitait, serais-tu prêt ? Te plains-tu de l’illumination ? Une fois que tu auras entravé ça, mon vieux, la gaillarde excursion au paradouze ne sera plus qu’un jeu de petit enfant. Non ! Ne t’en va pas ! Pas tout de suite ! Reste, ô toi, mon chélonomorphe, mon cantique des cantiques. Et je t’en supplie : ne m’oublie pas…

Yves Tenret