DISPUTE SUR JOYCE.

FRÉDÉRIC PAJAK : Je fais avant tout des livres de lecteur. Et Joyce, c’est une lecture de jeunesse. Je l’ai peu relu et aujourd’hui je m’intéresse moins à ses livres qu’aux circonstances dans lesquelles il les a écrits. Il y a un an, j’étais dans une chambre d’hôtel, au moment de la parution du Chagrin d’amour, et je relisais les Entretiens avec Arthur Power, dans lesquels Joyce relève que les Français n’ont jamais vraiment compris à quel point son œuvre se voulait profondément comique. Il attaque Stendhal, auteur français par excellence, et son esprit de sérieux. Je me suis souvenu des discussions à propos de Joyce avec Yves Tenret, que je connais depuis vingt-cinq ans. Nous parlions de l’humour de Joyce, dans sa vie ou dans son œuvre. D’autre part, moi qui suis français et qui vis hors de France, comme Yves est belge et vit à Paris, ma sympathie pour Nietzsche vient spontanément du fait qu’en tant qu’allemand, il a vécu hors d’Allemagne ; Apollinaire, lui, était polonais et vivait en France, quant à Joyce, il a passé sa vie en exil. Yves et moi, nous avons le sentiment d’être profondément étrangers dans ce monde. D’ailleurs, c’est dans un trou perdu du Sahara que nous avons vraiment sympathisé.

YVES TENRET : Je ne me sens jamais chez moi, je garde toujours une certaine distance, car rien ne me semble adéquat. La distance, c’est comme la langue, l’ironie ou la parodie. Avant d’écrire Ulysse, Joyce se prenait très au sérieux. Il cherchait à justifier sa vocation d’écrire ou à définir la place de l’art dans le monde. Même si son catholicisme était très profond, il pensait que l’artiste allait prendre la place du prêtre et, à partir d’Ulysse, il y a cette dimension burlesque : Joyce devient un prêtre de l’art, mais d’un art qui se veut comique. Il devient l’apôtre d’une vie excessive dans laquelle tout est simulacre. Cela, l’exilé le sent plus que les sédentaires, car il n’a pas leurs préjugés. Il suit un match de football sans soutenir une équipe plutôt qu’une autre, car il n’y comprend rien. Il regarde une émission de télévision à laquelle tout le monde adhère, mais il y reste étranger. Joyce a bien ce rapport singulier à l’espèce humaine : il s’implique entièrement dans sa parole, tout en conservant cette distance critique qu’on appelle l’ironie. Quant à son masochisme, personne ne croit qu’il se fait fouetter, car il n’est pas dans la vulgarité moderne : il est dans quelque chose de transcendantal. Quand il écrit à sa femme Nora : « pète dans ta culotte », il est dans la parodie et la transgression.

OLIVIER RENAULT : Mais il s’adresse à sa femme, à la mère de ses enfants, comme si elle était sa maîtresse…

FRÉDÉRIC PAJAK : C’est une joute. C’est à celui qui va écrire de la façon la plus osée.

YVES TENRET : C’est à la suite du traumatisme de Joyce, lorsqu’il croit que, peu après leur rencontre, Nora l’a trompé. Et, pour se remettre de ce traumatisme, il tente de lui casser le caractère, il essaie de se mélanger à elle de façon à ce qu’ils ne fassent qu’un seul corps. Si on boit un peu, si on se drogue un peu ou si on fait un petit truc un peu vivant, on sent très vite qu’il y a une fusion possible dans l’excès…

FRÉDÉRIC PAJAK. : Selon moi, Joyce prend sa femme comme un prétexte littéraire, de la même façon qu’il considère parfois la folie de sa fille : tout est une représentation, tout ce qu’il vit dans la vie ordinaire doit faire partie de son livre et, s’il ne le vit pas, il doit le provoquer. Jeter sa femme dans les bras d’un autre homme, c’est encore un prétexte littéraire.

YVES TENRET : Joyce a voulu retourner dans le ventre de sa mère, parce qu’il voit la création comme une matrice plutôt que comme un sexe en érection. La première fois que j’ai lu Joyce, j’ai vu sa féminité et ma fascination n’a pas changé, parce que cette féminité reste toujours aussi difficile à expliquer. Il veut être l’enfant de sa femme Nora. Pour lui, l’érotisme est une fusion avec l’autre, la disparition de l’ego. La correspondance érotique de Joyce, c’est ça. Il a honte des mots obscènes qu’il écrit, mais il les écrit pour tenter de se casser le caractère, de façon à disparaître.

OLIVIER RENAULT : Indépendamment de votre lecture, pourquoi faire un livre à deux aujourd’hui ?

FRÉDÉRIC PAJAK : Mais pourquoi faire un livre tout seul ? À cet instant précis, je n’ai pas envie de me conforter dans cette forme de séparation d’avec les autres, car la figure solitaire de celui qui fait un livre me paraît limitée. Écrire ou dessiner un livre, c’est avant tout mener une expérience. Passer du noir et blanc à la couleur, par exemple. C’est aussi nécessaire de faire un livre en couleurs que de le faire avec quelqu’un, non seulement comme un livre, mais comme une expérience humaine et intellectuelle. Je veux dire par là que je n’ai aucune idée du livre qui se fait ; je sais seulement qu’il existera. C’est un chantier très différent de mes autres livres, et j’espère être le premier surpris. Pour ma part, je pense qu’on ne fait pas une œuvre d’art pour s’exprimer, mais précisément pour ne pas s’exprimer. Aussi, je fais des livres pour surtout ne rien dévoiler de moi-même, pour me dissimuler. Et, ce qui m’a plu dans les livres de Joyce, c’est son obstination à ne pas s’exprimer, tout en exprimant ce qu’il a vécu à Dublin ou ce qu’il vit en exil, dans les choses les plus ordinaires. Son dernier livre, Finnegans Wake, est un monument de dissimulation, puisque c’est la voix impossible de l’inconscient qui s’exprime, et qui s’exprime sous la plume de quelqu’un qui méprise la psychanalyse. C’est vraiment un exercice rare et extraordinaire de dissimulation, et je dirais que l’art c’est ça, contrairement à ce qu’on dit aujourd’hui lorsqu’on affirme qu’il faut être créatif pour exister, pour communiquer ou, pire, pour être équilibré. Il y a une ressemblance entre Joyce et Apollinaire, avec son poème qui s’intitule Zone, et dont la première ébauche est très explicite, parfaitement rimée. Il la réécrit entièrement en s’acharnant à dissimuler ses sentiments dans une forme nouvelle et obscure qui pourtant s’adresse à des lecteurs. Ce qui est magnifique dans l’écriture, c’est cette célébration de la forme au mépris de l’expression. Zone ressemble au projet d’Ulysse : évoquer une vie et une ville en un temps très court, quelques heures à peine, une nuit avec Apollinaire et une journée avec Joyce. En ce qui concerne cet achar¬nement à dissimuler, Joyce est un jusqu’au-boutiste, au point qu’il passe pour illisible.

OLIVIER RENAULT : Et que faites-vous de ce que vous ne lisez pas ?

FRÉDÉRIC PAJAK : Nous parlons d’autre chose, par exemple de l’amitié. Pourquoi fréquente-t-on quelqu’un depuis vingt-cinq ans ? Qu’est-ce que l’amitié ? Pour Joyce, puisqu’un ami ne peut posséder votre corps, il cherchera à s’approprier, non seulement votre esprit, mais surtout le corps de votre femme. Il voudra également prouver qu’il est votre disciple en vous trahissant… Un autre aspect du livre, c’est celui du dessinateur qui dessine en couleurs ce qu’un aveugle ne voit pas…

OLIVIER RENAULT : Un aveugle qui est James Joyce…

FRÉDÉRIC PAJAK : Oui, et je dessine les paysages ou les gens qu’il ne pouvait pas voir, comme Nietzsche à Turin, qui parle de la splendeur des grandes places ou des allées le long du Pô alors qu’il ne voit pas à deux mètres devant lui. Je dessine précisément ce que Joyce ne voyait pas, par exemple le lac Léman vu depuis les hauteurs du vignoble. Et je ne dessine pas le lac tel que je le vois, mais tel que le peignait Félix Vallotton qui parodiait la peinture paysagiste. Il faisait une peinture ironique de cette tarte à la crème qu’est la vue sur les Alpes. Je redessine donc d’après Vallotton, sachant que Joyce s’est promené exactement là. Je m’amuse ainsi à parodier la parodie.

OLIVIER RENAULT : Vous écrivez à deux, mais, techniquement, comment ça se fait ?

FRÉDÉRIC PAJAK : Nous lisons ou relisons tout ce que nous pouvons en nous partageant parfois les lectures. Mais nous sommes souvent dans une guerre de références très vive, tout à fait à l’image de notre rapport : un désaccord qui dure depuis vingt-cinq ans et qui, j’espère, sera sensible dans le livre.

YVES TENRET : Frédéric pense que l’amitié et le cocufiage sont au centre de l’œuvre de Joyce. Pour moi, c’est la famille, parce qu’elle est chez Joyce au-delà de tout jugement de valeur. C’est une espèce d’évidence biologique, comme la fourrure de la bête que l’on vient de tuer et que l’on porte dans une caverne à tour de rôle pour survivre. Tandis que l’amitié, c’est déjà un choix. Et puis, il y a la dimension éthique ! J’aime Bloom, qui est par excellence le personnage de Joyce, j’aime son amitié ferme pour l’humanité et sa tolérance envers tous les errements. Il est agressé mais il résiste, car il aime les gens. Et il a des faiblesses : il est masturbateur, il est moderne, il doit se corrompre. Si je le rencontre dans la rue, s’il me demande d’habiter chez moi, je lui prête tout de suite le canapé que je n’ai pas.

OLIVIER RENAULT : Est-ce que dans le livre vous dialoguez, vous alternez les voix ou est-ce que vous les fondez en une seule ? Et est-ce que vous allez changer la typographie, la graisse ou le corps, selon celui qui parle ?

FRÉDÉRIC PAJAK : Nous écrivons à deux avec tout ce que ça implique, mais ce n’est pas une fusion. Nous n’écrivons pas nous, mais ils : Yves et Frédéric sont dans le Sahara, Yves et Frédéric sont à Ostende, Yves et Frédéric sont à Paris dans un bar de clodos et discutent toute une nuit. Cette relation…

YVES TENRET : …elle n’a jamais été rancie, usée. Si Frédéric est classique, mesuré, attentif à toutes sortes de règles et de codes, moi je suis plus brouillon, spontané, chaotique ! Les rapports conflictuels m’ont toujours paru plus riches que les rapports pacifiés. Joyce, par exemple, aimait se faire engueuler par Nora. Je comprends ça. Quand on ne se fait plus engueuler, c’est qu’on est mort.

FRÉDÉRIC PAJAK : Nous mélangeons nos deux voix de lecteurs à une troisième voix qui est celle de Joyce. Mais nous sommes des lecteurs différents, toujours opposés, et nous avons encore compliqué les choses en faisant parler Joyce à la première personne, non pas tel qu’il parlait en vérité, mais tel qu’il parle contradictoirement dans nos deux voix.

OLIVIER RENAULT : Comme dirait Bloom, il y a une grande idée derrière tout ça…

FRÉDÉRIC PAJAK : Si on lit Ulysse à vingt, trente ou quarante ans, on ne lit jamais le même livre. C’est vrai pour tous les livres, mais surtout pour Ulysse, parce que c’est un livre complexe. Au fond, on ne peut rien dire d’Ulysse, et c’est donc une bonne chose que nous soyons deux à n’avoir rien à dire et d’en faire un livre.

YVES TENRET : On est dit par le livre au lieu de dire le livre.

OLIVIER RENAULT : Et l’humour, ici ?

YVES TENRET : La société française est trop coincée, tout comme sa littérature… Joyce est un écrivain dans la lignée de Sterne, de Swift ou d’Oscar Wilde, et on peut revendiquer cet humour, cette distance par rapport à la culture française, cette absence d’esprit de sérieux, cette absence de respect. Joyce était capable d’aller tous les soirs au Fouquet’s, tiré à quatre épingles, et de très bien se comporter jusqu’au bout de la soirée, mais il y avait au fond de lui une sorte de lutin, de flammèche, quelque chose qui est la vie elle-même, ce en quoi on se respecte soi-même, comme un oiseau migrateur ou une bête sauvage qui est toujours prête à bondir sur le devant de la scène. J’aime cette petite lueur de sauvagerie qui nous fait exister, qui n’est pas soumise au rationalisme français et à toutes ces choses extrêmement cadrées. Joyce nous met d’autant plus en difficulté qu’il n’est pas un auteur populaire comme Faulkner – populaire parce que les femmes l’aimaient.

OLIVIER RENAULT : Le titre Humour est paradoxal. Mais peut-on être ironique sur son propre objet ?

YVES TENRET : Oui, si l’on parvient à se moquer de soi-même plutôt que des autres. J’ai une affection spontanée pour tout ce qui est ironique. Le clodo qui m’arrête dans la rue et me demande dix francs en précisant que ce n’est pas pour manger mais pour boire, je les lui donne tout de suite. J’aime cette ironie qu’on appelle la politesse du désespoir.

OLIVIER RENAULT : Mais Joyce se moque de tout le monde, y compris de lui-même…

FRÉDÉRIC PAJAK : Oui, mais il n’aime pas qu’on se moque de lui. Il a le droit de se moquer de lui-même, mais les autres non. Son humour irlandais est une façon de ne pas communiquer. Le titre Humour, est une provocation dans le sens de la platitude. Pour moi, Joyce n’a aucun humour.

YVES TENRET : Alors que, pour moi, Joyce c’est l’ironie incarnée…

FRÉDÉRIC PAJAK : J’espère faire un livre désespérant.

OLIVIER RENAULT : Comme à chacune des périodes de notre vie correspond un univers, imprégné de lectures, et comme au chagrin d’amour s’est imposé Apollinaire, est-ce qu’à l’amitié ne se rattache que la figure de Joyce ? Y a-t-il d’autres personnages dans le livre ?

FRÉDÉRIC PAJAK : Oui, des gens qui ont pris des risques, et, d’une certaine façon, tout ce que Joyce n’est pas, tout ce qu’il fuit, combat ou méprise. Et il méprise presque tout. C’est intéressant d’évoquer les gens qu’il ignore, par exemple les dadaïstes, car, lorsqu’il arrive à Zurich pendant la Première Guerre mondiale, Tristan Tzara et d’autres y vivent aussi.

OLIVIER RENAULT : Même si ce n’est pas un livre que vous faites seul devant votre page blanche, il y a quand même un travail solitaire qui se fait à deux. Est-ce que vous ne faites pas ce livre à deux contre tous ?

FRÉDÉRIC PAJAK : Je dirais : deux avec tous. Mes émotions, d’abord en tant que lecteur, sont communicables et quelqu’un d’autre peut les ressentir, quelqu’un que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais. Le mystère du livre publié, c’est qu’il s’adresse à des inconnus. C’est le contraire de la pédagogie. Joyce incarne parfaitement cela parce qu’il semble illisible et qu’on peut difficilement parler de son œuvre. Qu’est-ce que ça signifie d’être un lecteur de Joyce et d’avoir pour ami un autre lecteur de Joyce ? Et qu’est-ce que nous pouvons dire à des gens qu’on ne rencontrera jamais ? Encore une fois, ce que j’ai vraiment envie de dire, c’est qu’on ne s’exprime pas. Joyce est exemplaire, parce qu’il s’est sacrifié pour mieux se dissimuler. Il avait le talent pour publier un roman tous les six mois, mais il a préféré consacrer vingt ans de sa vie à écrire un livre illisible comme Finnegans Wake. Ce sentiment de dissimulation, je l’éprouve chez de nombreux artistes, qu’ils soient poètes, peintres ou musiciens.

OLIVIER RENAULT : Et l’autobiographie ?

FRÉDÉRIC PAJAK : Les gens qui prétendent se révéler, qui se répandent et s’exhibent, est-ce qu’ils parlent vraiment d’eux ? C’est une mode de faire croire que l’on déballe tout. Ceci dit, chacun fait ce qu’il peut, à défaut de faire ce qu’il veut. Pour ma part, je me dissimule paradoxalement en m’exprimant sur cette dissimulation. Peut-être qu’un jour je ferai le contraire, car je ne suis pas persuadé qu’en se dissimulant, on ne se révèle pas. En parlant de Nietzsche, je pense que j’ai parlé de moi, tout en laissant les lecteurs libres de penser ce qu’ils veulent. De même, ce livre sur Joyce, c’est avant tout un livre sur nous, notre amitié, et sur notre désaccord à propos de Joyce.

OLIVIER RENAULT : Harmonie ou dysharmonie fondamentale ?

FRÉDÉRIC PAJAK : La différence entre nous, c’est que si Yves me semble dans le bavardage, je serais plutôt dans la rumination. Il ne faut abuser ni de l’un ni de l’autre tout en les faisant coexister dans une mise en scène de nos contradictions et en évitant le pédantisme, le ressentiment et les mauvais procès. Nous ne sommes jamais assez humains, c’est-à-dire jamais assez contradictoires.

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RENAULT ET DAVID DUCREUX, LE 14 MAI 2001 et publié dans Le Trait, n°9, Hiver-Printemps 2002.

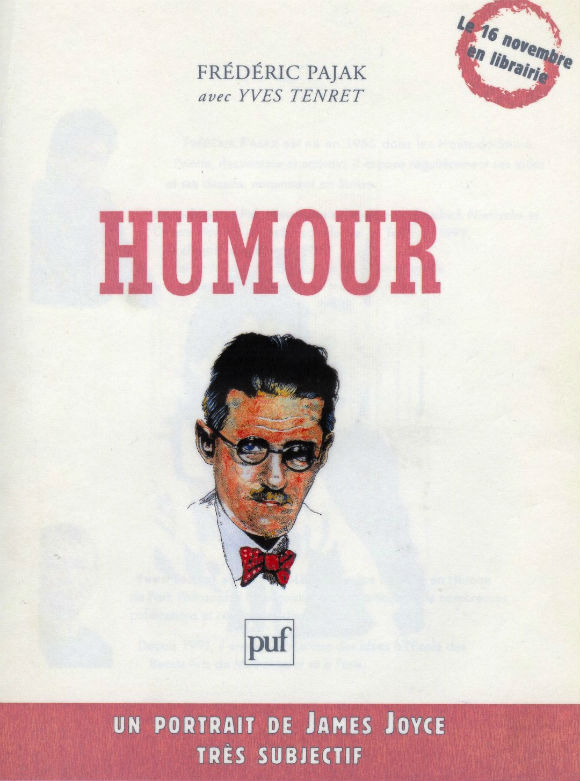

HUMOUR UNE BIOGRAPHIE DE JAMES JOYCE, PUF, PARIS, 2001

La vie de Joyce selon Pajak.

L’écrivain et dessinateur Frédéric Pajak, aidé ici de son ami Yves Tenret, applique sa « méthode » à propos de l’auteur d’« Ulysse » : se glisser lui-même dans, la biographie de son sujet.

HUMOUR, Une biographie de Joyce de Frédéric Pajak, avec Yves Tenret. PUF, « Perspectives critiques », 318 p., 38 € (249,26 F).

Nous devons déjà à Frédéric Pajak deux vifs bonheurs de lecture. Évocation des vies de Nietzsche et de Pavese à Turin, L’Immense solitude (PUF, 1999) avait attiré l’attention sur cet auteur qui illustre ses dessins étranges de textes transparents, ou, au contraire, éclaire son écriture blanche par le noir de ses dessins, entre humour et effroi. Une autre grande réussite a été, l’année dernière, Le Chagrin d’amour (PUF). Il s’y servait de « biographèmes » personnels très émouvants, leur opposant parfois des dessins sans rapport, ou les illustrant sauvagement, pour puiser dans les vies de Mondrian, de Picabia et surtout d’Apollinaire un pur récit d’amour. Les admirables Lettres à Lou, si crues, si directes, copieusement citées grâce à un montage sensible, intelligent, insidieux, instillaient, à force, une sorte de maladie de l’amour souffrant C’était fait en beauté, le grand format s’y prêtait le luxueux papier gorgé d’encre aussi, et c’était fragile : on se demandait sur quelles cordes dû violon amoureux Pajak tirait des notes aussi tendres et aussi dénuées de sentimentalité. Le secret reposait sans doute chez Apollinaire lui-même, poèmes, lettres où le désir et le manque se disent avec une exceptionnelle impétuosité, avec les mots de la chair. Et il y avait la guerre autour, la grande boucherie des hommes, le déluge de feu et de sang. La mort au bout

Elle est au bout nécessairement de toute biographie. Je naquis, il mourut en voilà les verbes extrêmes, car ce n’est jamais « je » qui meurt, sauf à l’opéra. Sauf chez Pajak aussi, qui écrit audacieusement la biographie de James Joyce à la première personne, lui donnant à vivre sa mort comme une ultime soûlographie (un mot vaudois) à laquelle il assiste, comme à son propre enterrement où un ténor chante Addio terra, addio cielo, de Claudio Monteverdi. Sa fille Lucia, internée pour hébéphrénie violente, demeure incrédule : « Mais que fait-il sous terre, cet idiot ? Va-t-il se décider à sortir ?» Résurgence de l’humour irlandais de cet ivrogne splendide et calamiteux que fut le père de Joyce, Ayant reçu le portrait abstrait de son fils, par Brancusi, trois lignes et une spirale, il commenta : « Il me semble que ce garçon a beaucoup changé ! »

Humour : ainsi Pajak, appelle-t-il sa brève biographie de Joyce, écrite avec son ami Yves Tenret, lecteur passionné d’Ulysse depuis son adolescence. Il y a désormais une méthode Pajak, qui consiste à mêler des fragments de récits autobiographiques et des anecdotes plus ou moins célèbres empruntées à la biographie de l’auteur évoqué. Une biographie au second degré. Sans notes, sans références. La bibliographie, à la fin, est là moins pour satisfaire les sourcilleux, que pour indiquer des pistes aux lecteurs qui voudraient poursuivre l’enquête, retourner aux textes. Où, par exemple, Joyce écrit-il cette phrase admirable : « Ma « carrière » me fait penser à un opéra dont l’assistance applaudit l’ouverture magnifique pendant qu’un groupe d’huissiers, surgissant avant le lever de rideau du premier acte, fait taire les violons pour cause de dettes. » Où trouver la référence de ce mot du poète William Butler Yeats après une rencontre avec le jeune Joyce imbu de son propre génie : « Je n’ai jamais vu tant de prétention avec un talent littéraire aussi lilliputien. » Dans quelle lettre trouver cet hommage, enflammé de Joyce à sa femme Nora : « La première fois que nous nous sommes rencontrés, c’est elle qui a mis sa main dans mon pantalon ; elle a touché ma bite de ses longs doigts chatouilleurs et l’a prise, toute grosse et raide, en me branlant lentement jusqu’à ce que je jouisse dans sa main. Penchée au-dessus de moi, elle me fixait avec les yeux innocents et tranquilles d’une sainte.»

Une biographie satisfait le lecteur quand sa méfiance tombe. Qu’importent alors les sources, pourvues qu’elles soient de bonne foi. Pajak inspire confiance par le récit, à la troisième personne, d’épisodes de sa vie qui ne trompent pas. Comme cette rencontre fortuite en plein désert algérien avec un camarade lausannois qui s’était montré parfaitement odieux : « Merde ! hurle Frédéric, j’ai fait 3 000 kilomètres pour ne plus voir ce type ! » Résultat vingt-cinq ans après, ils écrivent ensemble un livre sur Joyce. Pour les dessins, Pajak a eu cette fois la main moins heureuse qu’avec le noir et blanc : ses couleurs, parfois, sont criardes. Mais il a de beaux bleus sombres. Et les souffrances de Joyce, à condition de les avoir connues ailleurs, arrachent ici des sourires de connivence.

Michel Contat, Le Monde du 28/12/2001.

Joyce a fait un long voyage.

La critique de Michèle Gazier

Frédéric Pajak, dessinateur et écrivain, aime le monde de la philosophie et de la littérature, et surtout ses acteurs. On lui doit déjà de merveilleuses rêveries en noir et blanc, en mots et en images, sur Nietzsche et Cesare Pavese. Le voici qui s’attaque non sans mélancolie à un autre monstre des lettres au destin douloureux : James Joyce. Il a pris pour complice Yves Tenret, vieux compagnon des routes buissonnières, qui, avec lui, a fait l’expérience de l’ailleurs, de la solitude, du mal-être, du voyage sous toutes ses formes. L’un, Pajak, écrit et dessine, pour la première fois en couleurs. L’autre, Tenret, joint sa propre voix de narrateur. Et nous voilà embarqués dans une aventure où deux voix se fondent pour n’en faire qu’une : celle de James Joyce, qui nous raconte sa vie à la première personne.

Certes, on connaissait la biographie du père d’Ulysse. On savait qu’il avait sa vie durant erré à travers l’Europe à la recherche de lui-même, d’un coin où poser son bagage, d’un lieu où écrire tranquillement, d’un havre où il ne serait pas toujours à la recherche d’argent, d’éditeurs, de mécènes ; où la folie n’atteindrait pas les êtres aimés, où la maladie se ferait plus légère. Où il pourrait enfin apaiser son exil, oublier l’Irlande, l’impossibilité de vivre libre dans un pays cadenassé par les principes, la religion.

Dans cette autobiographie fictive, Joyce se présente pourtant comme neuf à nouveau. Et seul face à son destin capricieux, ses contemporains ignorants, sa passion de la littérature, l’idée bien ancrée en son for intérieur de son génie. Il sait qu’il invente une littérature qui se moque des conventions, de la bienséance, voire de l’intelligibilité. Une littérature totale à la recherche d’un lecteur « prêt à tout pour me trahir, c’est-à-dire m’honorer ».

Ce n’est pas l’écrivain vainqueur des pièges du récit et de la langue, qui construit une fiction plus forte, plus violente que le réel, qu’ont choisi de décrire ici Pajak et Tenret mais celui qui cherche, se cherche, qui ne doute pas de lui mais dont l’existence est sans cesse entravée par des soucis ma¬tériels, des problèmes de santé, d’alcool. Joyce au jour le jour.

En contrepoint de ce récit d’une bouleversante sincérité, d’un étrange humour, Pajak nous raconte en images une histoire d’errance dans un univers toujours décalé. Les lieux sont là, souvent plus importants que les êtres, dont le dessinateur privilégie les silhouettes ; ils disent l’univers visuel assombri de l’écrivain aux yeux malades. Les dessins de Pajak ont des lueurs nocturnes, des ombres profondes, trouées de lumières crues. Quelques nuages d’aquarelle dans des ciels incertains et des nuits infinies aux reflets lilas… Toute l’errance de Joyce est là, dans ces pages illustrées où défilent des villes connues et inconnues, des lieux où il a traîné sa longue carcasse de bar en bar. Trieste, Pola sic !), Zurich, Paris, Rome, Venise…

Pajak dessine, à sa façon, des photos de famille, en apparence ordinaires, mais qui suintent doucement le malheur. Lorsque Joyce meurt, le 13 janvier 1941, deux semaines avant son anniversaire, il est seul, à peine accompagné de quelques amis fidèles. Ce n’est que bien plus tard que la gloire viendra…

Télérama, n°2709, 12 décembre 2001.

Saint Joyce, ténor léger par Pierre Bottura.

James Joyce aura été incroyablement critiqué de son vivant, et malencontreusement analysé après sa mort. Yeats, Claudel, Woolf (la liste est longue) avaient des crises de nerfs à la seule évocation de ce nom. L’Université, ensuite, se chargea de son cas en condamnant, par une production aussi lourde qu’indigeste, l’hypothétique ouverture de ses ouvrages. Mis à part ceux, fondamentaux, de Franck Budgen et Jacques Mercanton, quelques essais biographiques officiels commis par d’aimables puritains se sont empressés, avec l’aval ravi de la victime, de venir mystifier ou tronquer un itinéraire littéraire d’une importance fondamentale. Avec Humour, Frédéric Pajak et Yves Tenret ont décidé de donner la parole à l’auteur du plus gros hold-up langagier du XXe siècle revenu, soixante ans après sa mort, raconter à la première personne son existence d’homme-livre. Car l’histoire de la création de ses ouvrages est aussi celle du père de famille Joyce, de son exil définitif d’Irlande (patrie que lui seul se donnait le droit de haïr), de sa femme Nora (une sainte vierge qui n’a pas peur d’appeler un pénis une bite, de sa terrible pauvreté malgré les millions dont ses bienfaisants donateurs l’arrosent, et de son alcoolisme destructeur. De 1882 à 1941 il est, socialement, un jeune jésuite irlandais, un banquier romain, un professeur particulier domicilié à Trieste, celui qui manqua presque doter Dublin de son premier cinéma, une bête curieuse lâchée dans le péché parisien, une mort anonyme en Suisse au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale. Dans les lignes, il est cet écrivain qui a décidé d’envoyer le langage se coucher et mettra plus de vingt années à concrétiser cela avec Ulysse et Finnegan’s Wake. C’est un artiste pur, conséquence, nous dit-il, d’un système nerveux hautement spécialisé, d’une absence totale de refoulement et d’une préoccupation constante et maniaque pour tout ce que la grande comme la petite histoire peuvent, dans leur hystérie générale, signifier.

Écrit à deux mains, fait pour et par Joyce, Humour renforce admirablement la présence de l’auteur et de son environnement par les dessins qui abondent entre les textes : portraits, scènes d’époque ou détournements d’images. Le résultat est au final d’une prodigieuse fluidité et répond à cette préoccupation qu’exprime Léopold Bloom dans un épisode d’Ulysse et que devait certainement avoir Joyce devant les reproches faits’ à sa prétendue illisibilité : Tïrons parti de ce que nous savons. Et faisons-les complices.

Chronic’art : Injustement, Joyce reste stigmatisé comme un génie littéraire du XXe siècle, mais un génie illisible. L’humour présent dans ses livres constitue-t-il une voie d’accès possible à ceux-ci ?

Frédéric Pajak : Selon lui, oui. Il considérait son œuvre comme étant essentiellement comique et se plaignait du fait que le public français ne saisisse pas cette dimension, ajoutant injustement que la littérature française elle-même était dépourvue de tout humour. Pour ma part, ma question est celle-ci : quelle place l’humour occupe-t-il, non pas seulement dans l’œuvre de Joyce, mais dans sa vie ? Et comment cet humour lui permit-il de supporter l’incompréhension, les épreuves de la guerre, sa santé déclinante ou la folie de sa fille ? II me semble qu’on ne peut comprendre ses livres sans avoir une idée de la vie de son auteur, car cette œuvre n’est faite que de références biographiques, références souvent soigneusement dissimulées sous la parodie et les variations de style. J’ajouterais que Nora, la femme de James Joyce, me semble plus drôle que son mari. Il est étonnant, qu’elle n’ait jamais ri aux plaisanteries de Joyce, alors que lui s’amusait énormément de son humour à elle : son accent de Galway, ses expressions, son franc-parler. L’humour de sa femme était pour lui une sorte de visa pour accéder à la triste vie réelle.

Comment expliquez-vous cette hostilité que lui vouent, à l’époque et aujourd’hui encore, bon nombre d’écrivains ?

Joyce, qui a reçu une éducation rigoureuse auprès des jésuites, est; avant tout un classique. Si, à Zurich, il vit à côté des dadaïstes, il s’en tient délibérément à l’écart, car ils ne partagent pas son classicisme. Joyce est un révolutionnaire, mais il est révolutionnaire parce qu’il est classique. D’emblée, il veut s’inscrire dans la légitimité de la littérature. Évidemment, cela déplaît autant aux destructeurs, brillants ou médiocres, de la culture dite bourgeoise qu’aux tenants d’une tradition romanesque déjà mourante. Joyce n’hésite pas à se faire l’interlocuteur d’une certaine élite intellectuelle, issue souvent de la grande bourgeoisie française, par exemple Valéry Larbaud ou l’académicien, Louis Gillet qui le soutiendront avec ardeur et pour qui l’art devait rester l’affaire de quelques initiés. Joyce partage cette vision, parce qu’il veut faire partie de ce monde de la grande littérature, alors qu’humainement il demeure plus proche des gens ordinaires, employés, concierges et piliers de bar que l’on retrouve dans ses livres. Dommage que les témoignages de ces gens-là nous manquent, car cet autre versant de sa vie restera pour nous un mystère. Nous n’avons que le point de vue, toujours flatteur et précieux, des bourgeois de la littérature – quand ce point de vue n’est pas tout simplement motivé par l’envie et la médisance.

Nombreux sont ceux qui ont sacrifié leur vie pour qu’il achève son, œuvre : Paul Léon, Sylvia Beach, Adrienne Monnier… Oui. Mais le plus extraordinaire, et qui constitue un fait inégalé dans l’histoire de la littérature, ce sont les sommes d’argent considérables qu’il a obtenues sans aucune contrepartie et qu’il s’est empressé de dilapider. Comment a-t-il fait pour obtenir ces centaines de milliers de francs ? Mystère. Et puis, il y a Ezra Pound, personnage très influent et ô combien mystérieux. Malgré leurs désaccords dans les dernières années de la vie de Joyce, celui-ci n’aura de cesse de l’avouer : sans Pound, jamais il n’aurait été ce qu’il fut.

Nora occupe une place centrale dans la vie de Joyce. La correspondance érotique qu’ils entretiennent en 1909 et que vous relatez dans, votre ouvrage, est pour le moins inouïe.

Nora, c’est l’épouse et c’est la mère. C’est surtout celle qui tient le rôle de l’homme, tandis que James joue la femme du couple. Peut-être faut-il comprendre leur relation dans cette optique. D’ailleurs, le second prénom de Joyce est Augustine, prénom féminin qui le marqua profondément ; quant à Nora, elle s’appelle également Joseph. Et puis il y a l’alcoolisme de Joyce, sur lequel Yves Tenret et moi insistons, et qui, d’une certaine manière, l’infantilise plus qu’il ne le féminise. D’où peut-être ce désir de se faire fouetter, de se faire chier et pisser dessus. Ce qui est certain, c’est que ces lettres ont longtemps choqué et que leur publication fut douloureuse. Beckett lui-même s’y opposa violemment. Quant à Richard Ellmann, il n’en fait pas mention dans sa biographie. Pour notre part, il nous semble évident qu’elles sont un enrichissement. Elles soulignent la nature excessive et comique de sa personnalité. Ces lettres le rendent également plus humain. Elles nous parlent d’émotions troublantes et singulières, et ces émotions seront transposées de manière plus ou moins explicites, notamment dans Ulysse. Tout ce qui est humainement vécu chez Joyce se retrouve entre ses lignes.

Pourquoi, après des livres sur Nietzsche, Pavese et Apollinaire, avoir choisi l’auteur d’Ulysse ?

Ces auteurs étaient des solitaires, mal-aimés, sans femmes et sans enfants. Joyce est un solitaire devenu père de famille, terriblement seul entre sa femme et ses enfants. Ses rapports avec Nora sont certes exceptionnels, et l’amour qu’il éprouve pour sa fille Lucia est bouleversant, mais ma vision des rapports humains me fait dire que les hommes sont les assassins de leurs épouses et que les parents sont les assassins de leurs enfants. Joyce ne fait pas exception. Sa solitude est constituée inconsciemment de ce meurtre ordinaire : s’il tue son fils en le dédaignant, il tue sa fille en l’aimant trop. La famille Joyce forme un ménage criminel à quatre qui s’exprime en huis clos. Joyce s’y montre aussi égocentrique et indifférent qu’il peut se révéler possessif. Il est également rongé par un sentiment de culpa¬bilité, sentiment indissociable de son alcoolisme ahurissant, physiquement et moralement dévastateur.

Humour est avant tout une rêverie sur le destin d’un certain James Joyce qui m’apparaît comme un personnage lointain et inexpliqué -et qui doit le rester. Les ouvrages qui lui sont consacrés m’ont lais¬sé insatisfait. Ils sont soit trop hagiographiques, voire flagorneurs, soit maladivement ergoteurs. Il est vrai pourtant que Joyce serait aujourd’hui ravi de voir tant d’universitaires besogneux décortiquer ses livres. Pour ma part, j’ai voulu avant tout écrire et dessiner un livre désinvolte. Je n’ai pas besoin de mettre qui que ce soit sur un piédestal pour qu’il existe à mes yeux. Ce livre n’est ni une stèle ni un miroir. C’est peut-être, outre une biographie, une observation sur cette qualité énigmatique que l’on appelle « ‘humour » et que nul ne peut enfermer dans une définition. L’humour peut être gras et lourd, léger et subtil, hermétique, parodique, bouffon, cruel, vengeur ou tragique. La vie de James Joyce fut une tragédie, même si elle sem¬ble parfois se jouer sur un mode burlesque. Et c’est ce genre de drôle de tragédie, peut-être, qui nous rend la vie un peu plus vivante, c’est-à-dire paradoxale.

Chronic’art, 2001.

Humour, Presses Universitaires de France, déjà en librairie.

«PEINTRÉCRIVAIN» ■ LE PAJAK NOUVEAU EST ARRIVÉ.

L’humour pour parade de survie.

Après Nietzsche, Pavese et Apollinaire, le brasseur de textes et d’images s’en prend à Joyce et à «la farce grandiose» avec sa propre vision du monde.

Un livre par an, c’est désormais le tempo de Frédéric Pajak. Trois premiers titres parus sont parus entre1987 et 1996, dans un nouveau genre, le «récit écrit et dessiné»: écrivant d’une main et dessinant de l’ autre, il entrelace textes et dessins comme une polyphonie les voix se croisent, s’apostrophent, partent chacune de son côté, avant de s’imbriquer à nouveau. C’est ainsi que le desinateurécrivain» a publié, en 1999, «L’immense solitude». Et qu’en 2000, il s’est projeté dans «Le chagrin d’amour» d’Apollinaire, voici maintenant qui, en collaboration avec Yves Tenret professeur d’histoire des idées aux beaux-arts de Mulhouse, il reparcourt les errances de James Joyce. Humour est le titre de leur biographie. Joyce ne riait de rien, écrit son ami Jacques Mercaton, mais de tout découvrait la nature comique.» «L’auteur d’Ulysse, ajoute Pajak, riait pour se détacher de lui-même — et du monde. Plus la situation se montrait désespérée,- plus il en abu¬sait, se protégeant ainsi de l’incompréhension, des guerres mondiales ou de la maladie mentale qui gagnait son entourage.» D’une seule voix paradoxale (parce que leurs points de vue diffèrent), Pajak et Tenret racontent son histoire comme s’il s’agissait d’une autobiographie, en y mêlant quelques-uns de leurs souvenirs à eux, dont l’amitié est «en désaccord depuis vingt-cinq ans». Quant aux dessins — dont les originaux sont présentés à l’Espace Saint-François — ils déroulent page après page les séquences d’un film dont les protagonistes sont la famille Joyce (James lui-même, sa femme, Nora, et leurs enfants Giorgio et Lucia), les amis et rencontres (Mercanton, Schwitters, Arp, Beckett, Ezra Pound…) et les villes de ses exils successifs: Trieste, Pola, Rome, Zurich et Paris !

Le regard et les cadrages sont mobiles, et quasi cinématographiques: plongées, contre-plongées, zooms avant sur des détails, zooms arrière sur les paysages, ambiances souvent crépusculaires. La «patte» de Pajak est particulièrement heureuse dans les visions urbaines, entre «portraits» architecturaux et scènes de rue ou de café. S’y ajoutent ici ou là des clins d’œil parodiques aux peintres qui ont changé les regards sur certains lieux : Vallotton et le Léman, Caspar David Friedrich devant la mer et les rochers, Böcklin et les cyprès nocturnes, ou des atmosphères de chambre d’hôtel à la Hopper. «Sa vie, résume Pajak en revenant au génie irlandais, fut une tragédie, ses livres sont une farce grandiose, et je reste son lecteur ému.»

Françoise Jaunin, 24 Heures, 2001.

Sur la route de Joyce.

Depuis L’Immense Solitude (1999), longue rêverie sur Nietzsche et Pavese, jusqu’au Chagrin d’amour (2000), déroute sentimentale dans l’univers de Guillaume Apollinaire, Frédéric Pajak dessine une œuvre d’ombre et de lumière, singulière et poignante. Mêlant récit, dessin, souvenir, enchevêtrant sa vie privée de promeneur solitaire aux vices publics des créateurs qui l’inspirent, Pajak a réinventé un genre: le livre de lecteur. Lui-même orphelin de père, il relit Nietzsche et Pavese, ses frères en souffrance d’enfance, s’engouffre sous les arcades de Turin, cette ville ouverte à leur douleur et à leur labeur. Écartelé entre deux amours, il suit les aventures de Guillaume Apollinaire afin de sentir une fois encore et de faire partager cet excès de vie, cet accès de folie qu’est le chagrin d’amour. Avec Humour, c’est d’amitié et de Joyce qu’il s’agit. Comme dans un road movie, le livre démarre sur une route du Sahara. Un homme, Frédéric, trouve par hasard celui qu’il voulait fuir, Yves, l’ami, l’ennemi aussi, avec le-quel les accords et les désaccords ne font que commencer. Et puis, naturellement, le récit glisse sur Joyce. Sur son Irlande natale et fatale, sur son père qui boit et bat sa mère, mais aussi sur la beauté, la « vérité» même, que l’auteur d’Ulysse découvre en voyant une jeune fille s’avançant vers la mer les jupes relevées. Avec des planches de dessins hallucinées et hallucinantes, pour la première fois en couleurs, Frédéric Pajak et Yves Tenret parlent donc de leur histoire à travers celle de Joyce. Pajak soutient pourtant qu’il écrit pour ne pas s’exprimer, et qu’il cherche à mieux «se dissimuler». Et c’est en cela que l’auteur de Zone comme celui d’Ulysse le fascine : « Cette manière d’évoquer la vie et une ville en un temps très court», dit-il, jusqu’à l’illisibilité prétendue de Joyce qu’on peut lire ici, pour la première fois peut-être, à mille lieues de l’esprit de sérieux.

Nicolas Truong, Le Monde de l’éducation, décembre 2001.

Humour, Frédéric Pajak avec Yves Tenret, PUF, coll. «Perspectives critiques », 313 p., 198 illustrations, 249,26 F, 38 €.

Pajak rit Joyce

James Joyce : Quel sans-gêne, Mister Pajak, raconter ma vie à ma place !

Pajak : Mais je n’ai rien inventé ! J’ai lu vos lettres, les livres de Mercanton, de Richard Ellmann, qui y a consacré sa vie… Et vous m’avez joué un bon tour!

– Un bon tour ?

– Vous déploriez que les lecteurs ne comprennent rien à la dimension humoristique de votre œuvre. Ça m’a étonné, je vous trouvais en effet hermétique et cérébral. J’ai voulu faire un livre sur cet humour, et puis sur l’amitié, puisque vous me rameniez à une époque où je débattais de vous avec un vieil ami. Mais plus j’avançais, plus la dimension dramatique qui vous entoure prenait le dessus. J’en arrive à me demander si vous avez de l’humour… Et vous n’avez pas d’amis, vous êtes solitaire même en famille…

– C’est aussi une manière de parler de l’amitié…

– Right. Je ne saurai pas dire, à 40 ans, ce qu’est un ami. A 20 ans, on est convaincu de savoir…

– Franchement, pour l’absence d’humour, vous exagérez. Vous oubliez mon légendaire humour irlandais !

– Parlons-en ! Cette manière de tout prendre au détachement, de couper court à l’émotion, cette ironie permanente ? Insupportable ! D’ailleurs j’ai détesté Dublin. Votre rire mémorable, était-il autre chose qu’une façon de vous détacher du monde, de vous-même, des guerres ou de la folie de votre fille Lucia…

– C’est que l’art n’a pas de but, il a une cause – vous me le faites dire très justement. Vous-même ne faites-vous pas l’artiste pour jus¬tement ne pas avoir à vous exprimer ?

– Certes, de même que vous vous dissimulez derrière une construction littéraire sophistiquée des parodies de langages. On ne s’exprime pas par l’art, on s’exprime chez le psy ! Mais je me soigne, je suis en train d’écrire des livres toujours plus personnels, vous verrez l’an prochain…

– Et cet Yves Tenret, qui signe le livre avec vous ?

– Je n’admire personne. Tenret, lui, vous admire au point d’avoir appelé ses enfants Ulys¬se et Anna Livia, vos héros. Je l’ai choisi com¬me la part admirative de notre duo.

– Vous en avez mis du temps à admettre que vous étiez un artiste ! Vous avez même un fan-club à Besançon…

– C’est vrai, durant vingt ans, je me suis perdu, je ne voulais pas être un artiste. Aujour-d’hui je me sens obligé d’accomplir ce à quoi je pensais sans cesse à vingt ans. Pas com-me vous qui depuis votre enfance aviez décidé qu’un destin d’écrivain vous attendait. Quel orgueil ! D’ailleurs je me demande si «Orgueil» n’aurait pas été un titre plus approprié…

Isabelle Falconnier, L’Hebdo, 22 novembre 2001.

« Humour. Une biographie de James Joyce», de Frédéric Pajak, en collaboration avec Yves Tenret. PUF, 320 p.

Joyce via le Sahara

Par Bernard Morlino, L’Express, le 01/11/2001

Comme dans ses précédents livres sur Nietzsche, Pavese puis Apollinaire, l’écrivain-dessinateur Frédéric Pajak se met en scène dans la biographie rêvée du créateur d’Ulysse. Cette fois, il accomplit le voyage en couleurs dans l’oeuvre blanc et noir de l’Irlandais avec un ami de vingt-cinq ans, à la manière de Raymond Devos qui raconterait ses sketches avec un complice omniprésent. En 1975, Pajak sillonne le Sahara avec ses proches jusqu’au moment où le désert lui évoque l’éternel exil de Joyce qui avait l’imaginaire d’un homme de nulle part.

Enveloppés de silence, les coauteurs s’aperçoivent que leurs pères respectifs, morts tous deux en voiture, se prénommaient Jacques. Sous le charme de cette double coïncidence, les fils se projettent ensuite aux débuts de la Seconde Guerre mondiale, dans la peau du natif de Dublin. Seul l’humour les départage car Yves Tenret avoue en être dépourvu, à l’opposé de Pajak, et de Joyce qui avait choisi de rire depuis qu’il était persuadé de n’être que la survivance d’un frère mort avant sa naissance. De rire et de boire, car chez les Joyce on est alcoolique de père en fils.

L’auteur de Work in Progress se faisait tancer par sa compagne qui dénomma «viande hachée» le manuscrit de cet ouvrage qu’il travailla quinze années de suite. A Paris, il aimait dire au poète Philippe Soupault, son dévoué ami: «Bon, je dois détruire le roman !» Ce qui signifiait retrouver la page blanche pour y écrire loin des schémas des besogneux confrères. L’homme ne manquait pas d’extravagance, peut-être en jouait-il, sachant que son nom avait pour racine française le mot «joyeux». Il se félicitait des vies qu’il sauvait en ne devenant pas un mauvais médecin.

De Trieste à Zurich, aux côtés d’Ezra Pound ou d’Italo Svevo, on suit la famille Joyce écrasée par le génie paternel qui boit jusqu’au coma éthylique pour oublier sa journée d’écriture. Névrose oblige, son fils souffrait de dipsomanie, et sa fille, internée, d’hystérie. Chaque «dessin flash-back» de Pajak, d’après des photos célèbres, témoigne de l’affection du lecteur de Finnegans Wake qui regrette d’être né trop tard.

Atteints de «glaucome, iritis, synéchies», les yeux de Joyce, quasi aveugle, irradient la nostalgie d’un temps qu’il n’a pas connu. Le virtuose polyglotte prend comme modèle Henrik Ibsen qui ne «s’abaissait jamais à se mesurer à ses adversaires», et se fait remarquer à l’University parce qu’il traduit leitmotiv par «idée mère». Ce monument littéraire consacré à James Joyce montre bien ce qui conduit un enfant à choisir l’art pour moyen d’expression : l’obsédante certitude de mourir. Plus que d’alcool, Joyce se saoulait de langage, sa seule vraie patrie.