Frédérique Loutz ou la rage de se contredire.

C’est de das, de ce neutre qu’elle voulait repartir, qu’elle voulait trouver un compromis entre les deux forces qui la déchiraient tout en la faisant atrocement jouir, de cette béance entre le masculin et le féminin. Son conte aurait dû s’appeler Claude ou la fatalité en jouets. Cela aurait été l’histoire d’une princesse couverte de lourdes dettes et de dons mystérieux qui aurait recherché lui, l’autre, pour se retrouver en elle. Et bien qu’il n’y aurait eu dans ce récit ni méchant ni bon, cela aurait été une histoire assez dure.

Née en Lorraine, en 1974, Frédérique Loutz a eu comme langue maternelle un dialecte germanique. Ce n’est qu’à l’école qu’elle s’est mise au français. Suite à cela, mal à l’aise dans les deux langues, il lui a fallu en trouver une troisième et ce fut le dessin. Chez elle, il n’y avait pas d’art ; par contre, cela regorgeait d’images médicales, de ces images à la fois si répulsives et si fascinantes. Ce sont ces descriptions de l’intérieur du corps, ces schémas, ces découpes qui ont générés et structurés son rapport au dessin. Et aussi les fermettes avec leurs petits coins merdiques, des coins mi médiévaux, mi high tech. Comme dans ses aquarelles, rien n’y était vraiment propre ou vraiment sale, d’une seule facture.

Elle était passionnée par ce qui se passait à l’intérieur des machines ; pas seulement un point de vue mécanique mais aussi du point de vue organique, du vécu de l’engin. Elle aussi, tout comme ses machines agricoles, voulait comprendre le monde en le mâchant, en le remâchant et en le digérant. Avec la tête, elle ne comprenait rien car pour comprendre, elle avait besoin de se mesurer physiquement avec les choses. Bref, on met la chose dans le trou par devant et on vérifie par derrière ce que cela devient…

Comme Max Beckmann, George Grosz ou Otto Dix, comme dans le folklore si spontanément obscène de l’enfance, son monde est celui du grotesque, du trait épais, du rire strident à la Topor, de la dureté de Albrecht Dürer, de la volupté hyper réaliste de Jean Olivier Hucleux ou du fantastique cauchemardesque de Dado. Parfois, elle a des visions d’énormes étrons et elle rit… J’aime beaucoup. Cette sculpture est très, très jolie ! dit-elle, de la sculpture de Erik Dietman (Au somment après en avoir tant chier, 1992), l’oiseau sur son tas de caca empilé sur une chaise.

Le Das donc l’intéresse. Elle attribue la genèse de ce tourment à son prénom androgyne : Frédérique. Le transsexuel n’est-il pas une sorte d’artiste dont le corps insatisfaisant est matière à découpages et remodelages ? En tout cas, elle, elle est prête à affirmer sa masculinité si ce n’est que ça le prix à payer pour jouer dans la cour des grands.

Une insatisfaction fondamentale la pousse toujours en avant et la fait bondir de capitale en capitale, de New York à Pékin, de Shanghai à Rome, d’Athènes à Berlin ou à Paris. Elle n’est qu’instabilité et garde, face au confort matériel et aux routines qui pacifient l’esprit, une grande méfiance.

Tout en sachant que la vie n’est pas un conte, elle reste fascinée par les parcours initiatiques, les tribulations, les obstacles à franchir, les forêts enchantées, les contrées broussailleuses. Il lui faut accepter l’aventure, affronter des dangers, se relever après être tombé… Notre propre royaume de nous n’est pas donné ; il faut le gagner, l’hériter ! Et ça, ça se mérite…

Ni naturaliste ni figuratif, le conte simplifie toutes les situations. Ses personnages sont nettement dessinés ; et les détails, à moins qu’ils ne soient fondamentaux pour le récit, sont laissés de côté. Elle aime ces caricatures, leur fausse simplicité. Les clichés ne lui font pas peur. Elle refait son propre tarot, son amour, sa mort et son gibet, ses propres contes peuplés d’androgynes. Pauvres lieux communs abandonnés de tous, voici venir votre marraine. Et croyez-moi, elle est enragée cette femme sage ! Tous les personnages correspondent à un type ; ils n’ont rien d’unique. Les figures se dédoublent. Nous sommes à Epinal ! Chacun est tout bon ou tout méchant. Un frère est idiot, l’autre intelligent ; une sœur est vertueuse et active, les autres infâmes et indolentes ; l’une est belle, les autres sont laides. Le positiviste, l’homme de bon sens, restent hypnotisés par la surface des choses… Le jeune sot réussit là où les autres ont échoué. Il n’est qu’inconscient !

Ah comme ces historiettes sont riches et inventives dans le domaine du châtiment : Mais déjà on avait fait rougir des mules de fer sur des charbons ardents, on les apporta avec des tenailles et on les posa devant elle. Alors il lui fallut mettre ces souliers chauffés à blanc et danser jusqu’à ce que mort s’ensuive. Quant à la belle-mère, elle est immergée dans un tonneau rempli d’huile bouillante et de serpents venimeux. A la fin deux colombes crèvent un œil aux méchantes ! Ça ne rigole pas ! La mère mutile les sœurs. Que coupe-t-elle ? La chatte des cendres est persécutée. Ces innocentes petites filles se dévorent entre elles. Et aussi tout un réseau d’association et d’images archétypiques à la Jung. Balançoire, échafaud, piloris, fourches patibulaires, pendus, châteaux hantés. Ça donne la chair de poule. Le conte de Cendrillon fut consigné pour la première fois en Chine au IX s. avant JC. On n’en a recensé 345 versions dans le monde. Clarté opaque, énigme limpide, simplicité ô combien ambiguë ! Obscène et pudique. Concret et abstrait. Commun et singulier, si singulier ! Mais n’en déplaise aux psychanalystes, le conte de fées est et reste à lui-même sa meilleure explication. Il est irrationnel et il n’est pas possible d’en traduire le contenu en termes cartésiens.

Et ils s’embrassèrent et se firent mille caresses. Alors innocence ou perversion ? Les petits cailloux, les morceaux de pain, des fraises dans la neige… Innocence et perversion ! Sept d’un coup ! Innocence est perversion !!! Un pauvre bûcheron, des petits tailleurs, des ogres et des géants. Qui grignote ma maison ? C’est le vent, c’est le vent… A qui sont ses douze petites chemises ? Et une fois encore, la pauvre petite fillette se retrouve toute seule dans la grande et sombre forêt… Notre artiste, comme l’enfant, se sent-elle plus proche des animaux, des plantes et des arbres que des hommes ? S’est-elle lancée dans une quête érotique de l’être aimé à travers mille épreuves douloureuses ? L’épreuve est la raison d’être du conte et le royaume du conte, c’est la famille. Les pires traitements viennent surtout de la nouvelle mère – marâtre cruelle, dévoratrice, jalouse – dont la férocité tranche nettement sur la bonté un peu lâche, un peu rêveuse, du père. La mère aimante étant toujours morte, dans le passé, dans la toute petite enfance, au temps d’avant les rivalités.

Le conte est un roman d’éducation sentimentale. Comment s’intégrer dans l’ordre des gens et de choses ? Comment faire pour accepter notre part animale ? Comment vivre le besoin qu’on a des autres, l’angoisse de la solitude, les attaques du désir ? Son message est que l’enfance est innommable chaos et la vie, un chemin semé d’embûches que nous sommes forcés d’affronter. Se replier sur soi, ou sur les siens, est impossible. Il faut partir explorer le vaste monde. L’enfant est en colère ; il en perd la voix. Il veut détruire ses parents. C’est terrifiant pour lui. Est-ce possible ? Quelles sont ces forces incontrôlables qu’il sent en lui ? Peut-il lui aussi être un géant ? Et toujours le héros ou l’héroïne sont fortement tentés de faire ce qui leur interdit, d’entrer dans la pièce condamnée. Pour celui qui partit en quête de la peur, la route est longue et périlleuse, toute faite d’interdictions incompréhensibles, d‘interrogations infinies et de fuite éperdue. Et le conte n’est pas du tout démocratique : plutôt mourir que d’épouser un marchand ; id est de renoncer à ses rêves ! La fidélité souvent trahie reste néanmoins toujours récompensée.

Frédérique Loutz cherche à rendre au mythe sa force originelle de sorte que son sens profond soit à nouveau perçu par nous. Et par là, en nous poussant à assumer nos pulsions contradictoires et en assumer ce que cela génère comme inévitable angoisse, elle tente à nous redonner le goût de vivre… Ce qui n’est quand même pas rien ! Pour fonctionner nous devons nous assumer, nous répète-t-on. Mais qui veut réellement fonctionner ?

(Mai 2010)

Frédérique Loutz, l’intranquille ?

Alors elle est né en Lorraine à Sarreguemines en 1974 et a grandi en parlant un dialecte germanique. C’est plus tard, à l’école, qu’elle s’est mise au français.

Quand on parle couramment deux langues, on se rend rapidement compte de l’impossibilité de traduire d’une langue à l’autre avec la précision qu’on voudrait ; l’expression ne se raccorde pas au contenu qu’on veut y mettre. Il lui a donc fallu trouver une autre langue et ce fut le dessin. D’où le côté couche sur couche dans ses oeuvres, sens sur sens, enchevêtrés, comme pendant son enfance, au temps d’une phrase commencée dans une langue et terminée dans l’autre.

Chez elle, dans sa famille, il n’y avait ni peinture ni sculpture ni art ; toutes choses qu’elle a découvertes en bloc en allant à l’école des beaux-arts. Par contre, il y avait des images médicales, images à la fois si répulsives et si fascinantes ; goitres et autres maladies de la thyroïde, toutes excroissances terrifiantes. D’autant plus qu’elle a compris très vite que nous pouvons nous-même, tout autant que n’importe qui, en être victime. Ce sont donc ces descriptions de l’intérieur du corps, ces schémas, ces découpes qui ont structurés son rapport au dessin. Sa volonté de réfléchir à travers son crayon, de l’utiliser pour comprendre le monde, tout comme le médecin comprend ce qu’on ne voit pas de l’organisme, son système sanguin, ses muscles et son ossature à travers les images médicales. Alors elle a passé un baccalauréat en biologie – les images d’histoires naturelles. Elle dessine depuis toujours et elle a toujours très été attentive à l’impact des images.

Alors en Lorraine, il n’y a plus de petits paysans, de petites fermes avec les petits coins merdiques et tout ça. En Chine, où elle était il y a peu, cela existe encore et y coexistent des coins vraiment quasi médiévaux en contiguïté avec d’autres produits par une technologie des plus étourdissante. C’est très curieux. D’un côté des bâtiments hyper modernes sont construits en trois semaines et de l’autre, on répare des pédaliers de vélo avec des morceaux de bois découpé. C’est intéressant à la fois du point de vue de ce que l’on voit et de ce que l’on ressent ; rien n’est propre, d’une seule facture ; exactement comme dans ses aquarelles. Des sensations nettement opposées les une aux autres se chahutent et offre un parcourt visuel tellement mouvementé qu’il en paraît tactile.

Alors on dit qu’il y a encore la notion d’hybride là-dedans, de croquis et d’objets métis, marque de fabrique des temps immémoriaux de la petite enfance, temps fécond en tant de mystères. Mixité curieuse entre des éléments naturels comme les fleurs par exemple et des éléments hyper modernes, hyper sophistiqués, comme les revolvers par exemple.

Alors la maison de pain d’épice de la sorcière [[Dès 1897, Freud affirmait en parlant des sorcières : « Leurs assemblées secrètes avec danses et autres divertissements s’observent tous les jours dans les rues où jouent les enfants… Les histoires de diable, le vocabulaire des jurons populaires, les chansons et les coutumes des nurseries, tout cela acquiert une signification à mes yeux… »]] que rencontrent Jeannot et Margot dans le conte du même nom, quelle tentation ! Mademoiselle Loutz a connu cette tentation, y a succombé, a tellement mangé et a tellement vomi que quand elle a rentré à l’école des beaux-arts et qu’on lui a donné un autoportrait comme travail à faire, elle s’est dessinée cerclé d’une lunette de toilette. Ah, la gloutonne ! La vorace ! Ah la Narcisse ! Son reflet dans l’eau… Alors ensuite, elle a exposé une vraie moissonneuse dans les jardins de l’école, un engin énorme, un ogre, qui avale du blé et recrache par le bas du dos, une sorte de paquet, des bottes de paille… Ce qui la fascinait, c’était la digestion, ce qui se passait à l’intérieur de la machine ; pas seulement un point de vue médical sur l’organique mais aussi du vécu. Comprendre le monde en le mâchant, en le remâchant, en le digérant – c’est très mioche… N’est-ce pas en portant le monde à la bouche que la bambin le comprend ? Très pragmatique… On met la chose dans le trou par devant et on vérifie par derrière ce que cela devient. Il y a de la matière devant, il y a de la matière derrière et cette matière, on peut la mesurer, la peser. Avec la tête, elle ne comprend rien, pour comprendre les choses, elle a besoin de les mesurer physiquement et de se mesurer physiquement avec elle.

Alors elle dessine de plus en plus. Des fleurs dans des cafetières italiennes, des fleurs dures, morbides, éternelles, des objets, des êtres sans dessus dessous, avec un côté à la Beckmann/Grosz/Otto Dix… Plus un tout petit aspect à la Giacometti dessinateur. Elle cherche l’adéquation entre ses intentions de départ, l’outil, le support, et surtout une résistance entre ses différents facteurs. Elle coud aussi, bricole à côté pour se constituer une réserve d’objets qui lui serviront de modèles mais qui seront aussi sans doute amenés tôt ou tard à s’autonomiser dans des sculptures. Dans la couture, le fil c’est le trait et là aussi, il y a frontières, lisières… Dans un autre conte le loup demande à une petite fille : « Quel chemin prends-tu ? Celui des épingles ou celui des aiguilles ? » – Broderie ! Toujours broderie !

Alors Frédérique Loutz veut être belle-aimable-laide-repoussante tout à la fois, tout en même temps. C’est cela sa politique à elle : se battre contre les monopoles. Tous les monopoles, celui de l’échec comme celui de la réussite, celui de l’allégresse tout autant que celui de la plainte. Quand elle parle à chaque mot qu’elle prononce des pièces d’or (parfois ce sont des crapauds…) lui tombent de la bouche et quand elle pleure se sont des perles qui lui roulent des joues. Mais pour cette scato tendance Luther, cela ne suffit pas ! Elle a des visions d’énormes étrons et elle rit … [[Dans les toutes premières années d’enfance il n’y a encore aucune trace de honte due aux fonctions excrémentielles, ni de dégoût des excréments. Le petit enfant porte un grand intérêt à ces sécrétions de son corps comme à toutes les autres, il s’en occupe volontiers et sait tirer de ces occupations un plaisir multiple. En tant que parties de son corps et productions de son organisme, les excréments ont part à la haute estime – nommée par nous narcissique – dont il pourvoit tout ce qui relève de sa personne. L’enfant est plutôt fier de ses excrétions, les mettant au service de son auto-affirmation face aux adultes. S. Freud, 1913 (O.C. T. XII p. 49)]] J’aime beaucoup, dit-elle, la sculpture de Erik Dietman (Au somment après en avoir tant chier, 1992), l’oiseau sur son tas de caca empilé sur une chaise. Cette sculpture est très, très jolie !

Alors sa problématique, à part donc un intérêt prononcé à la Breughel ou à la Rabelais pour le folklore obscène de l’enfance, c’est aussi la putréfaction, la péremption du corps. On joue avec ce corps, dit-elle, on le malmène et on trouve ses propres limites ce qui nourrit notre conscience d’un sentiment d’urgence ! Nous ne sommes pas obligé d’être malade pour savoir que l’on vit mais il suffit d’être vivant pour savoir que l’on va mourir…

Alors si elle est perçue par la plupart des gens comme quelqu’un d’opiniâtre, de très déterminée, elle n’en a pas conscience, dit-elle. Elle a le sentiment de ne pas avoir le choix, d’avoir choisi ce métier pour se définir, se comprendre et créer un lien entre elle et les autres. Elle creuse vers l’intérieur d’où tous ses autoportraits dans lesquels elle se malmène, fouillant sans cesse le seul modèle qu’elle a toujours sous la main. Essayant de se désencombrer de son image de soi ! Tout autant de celle qu’elle aimerait avoir, que de celle que les autres ont d’elle, sans parler de celle qu’elle se cache à elle-même.

L’univers de ses compositions est nourri à la fois d’images populaires (contes, blagues, jeux de mots calamiteux ) mais aussi de lieux communs picturaux (vanité, figures mythologiques, mise en scène religieuse). Les très nombreuses têtes de mort par exemple ne représentant pas la mort mais la peinture, son vocabulaire basique…

Alors ces dessins sont très sexués. Elle fait poser des modèles, des hommes surtout. Pour elle, dit-elle, représenter un sexe, c’est comme représenter un bras ou une jambe… On peut légitimement en douter. Et ce d’autant plus que l’identité sexuelle est l’un de ses tourments. Alors c’est donc le transsexuel qui l’intéresse. Elle attribue la genèse de ce tourment à son prénom androgyne : Frédérique.

Avant la puberté les prénoms asexués permettent de jouer sur les deux tableaux ; petit garçon, être enfant, et à l’âge adulte, être une femme. C’est difficile d’accepter ce que l’on est et encore plus difficile d’admettre que l’on ne peut pas être tout. Le transsexuel est peut- être une sorte d’artiste dont le corps insatisfaisant est matière à découpages et remodelages. Et tout comme elle s’est toujours sentie osciller entre « forte » et « svelte », entre « enfant » et « adulte », elle vacille entre « garçon » et « fille ».

Alors tout en repoussant le féminisme qu’elle juge ridicule ; elle ne voit rien de féminin dans son boulot et se sent prête à affirmer sa masculinité si c’est le prix à payer pour jouer dans la cour des grands. Il est rare, dit-elle, que l’adjectif que l’on lui applique le plus, la détermination, soit attribué aux filles et elle, elle veut assumer aussi en tant que fille ses qualités viriles. Elle se méfie de ce qui est segmenté, catégorisé. Elle y voit une ruse du système pour transformer les individus en consommateur. Les vêtements actuels, par exemple, lui semblent trop homos pour les garçons et trop femmes enceintes pour les filles, trop choses qui flottent, qui dégagent un ventre…

Alors le morcellement qui est très présent dans son travail, lui semble être la chose la plus douloureuse qu’on nous inflige, et qu’il y a une schizophrénie qui accompagne ça et que ça demande un effort de lier tous les bouts et elle le dessin lui permet de lier tous ces sentiments qui autrement s’éparpilleraient en sourds gémissements.

Alors son monde est celui du grotesque, du trait épais, du rire strident à la Topor qu’elle aime beaucoup, beaucoup, et les textes qu’il a écrits tout autant. De la dureté de Dürer à la volupté hyper réaliste de Hucleux, en passant par le fantastique de certains Dado, elle a ses maîtres, ses grands modèles. Comme eux elle incise, elle fouille, elle cherche. Avec ses funambules, beaucoup de petits groins, une tête de porc [[Ils sortirent donc, s’en allèrent dans les porcs, et voilà que, du haut de l’escarpement, tout le troupeau se précipita dans la mer… Mathieu, 8, 32.]]aux yeux d’un bleu translucides, des poupées aux allures d’universaux nomades, ses couples, ses travestissements, ses baigneurs, ses végétaux, ses crânes, ses torses à l’antique, ses auto portraits en hareng saur, ses empilements, ses cassures, ses mutilations, toute sa brocante hétéroclite, il est permis de penser à James Ensor… Quelle outrecuidance ! L’âne lui irait bien comme animal totem ; le côté têtu. Mais quelque chose du renard aussi, version asiatique, la tête et les yeux en biais mais déterminée, incroyablement déterminée. Animal, on est mal…

C’est celui qui nous regarde qui nous fait exister. Alors elle a besoin de la figuration pour aller au-delà de la représentation. Miroir et masque marchent de paire, dit-elle. Le reflet n’est- ce pas ce qui nous éloigne le plus de nous-même ? Peut-être que le crâne, les os, c’est ce qu’on sait avoir sous la peau. C’est du coup le modèle qui nous donne un volume.

Alors elle est fascinée par la progéria [[La progéria, ou Syndrome de Hutchinson-Gilford, est une maladie génétique extrêmement rare qui provoque des changements physiques qui ressemblent fort à une sénescence accélérée de ceux qui en sont atteints (vieillissement accéléré dès la première ou la deuxième année). Il n’y a pas de traitement spécifique connu. Actuellement, on compte environ 35 cas connus de par le monde et il n’existe aucun traitement efficace. La maladie touche les deux sexes. L’apparition des symptômes débute entre 18 et 24 mois. Ils se manifestent par une croissance retardée, une alopécie, et une morphologie de la face caractéristique marquée par sa petitesse, de petites mâchoires, et un nez pincé. En évoluant, la maladie cause un vieillissement accéléré de la peau (rides, finesse), de l’athérosclérose, une ostéolyse des clavicules et des phalanges, des lipodystrophies, et de problèmes cardio-vasculaires. Des troubles musculaires et squelettiques apparaissent, la taille des malades ne dépassant pas 110 cm pour un poids de 15 kg. Le développement mental n’est pas en revanche affecté. La plupart des enfants atteints de cette maladie meurent entre l’âge de 13 et 16 ans d’un vieillissement prématuré (le record de longévité d’un malade est de 26 ans). En revanche les patients ne présentent pas de maturation sexuelle prématurée, ni de cancers comme souvent pour le vieillissement naturel., la dichotomie entre l’intérieur et l’extérieur, l’esprit et le corps, le fait que ces malades ne soient ni vieux ni enfant comme elle voudrait n’être ni homme ni femme… Ou plus justement ne pas être fixée dans un état particulier.]]

Alors elle a une insatisfaction fondamentale qui la pousse toujours en avant et qui la fait bondir de capitale en capitale, de New York à Pékin, de Shanghai à Rome, d’Athènes à Berlin. C’est éprouvant mais la Lorraine, cette terre qui fut si souvent repeuplée de gens venus d’ailleurs, ne compte plus depuis plusieurs générations que des sédentaires, fermement installé dans leur périmètre restreint et elle, elle n’a envie que d’instabilité… Elle se méfie du confort, de la conformité, elle veut se trouver elle-même, ne pas rester entre deux, continuer à se surprendre autant se faire que peut. Elle ne veut pas produire des oeuvres au kilomètre. Elle a compris qu’elle maîtrise certaines techniques mais cette maîtrise est pour elle, un leurre.

Alors il y a les contes de Grimm aussi qui sont très très présents dans ses ouvrages. Des contes très cochons avec beaucoup d’humeur, de sang, et tout ça. Pas le côté raffiné de Perrault, le côté courtisan, grand siècle, classique, français mais l’humble adaptation du platdeutsch en hochdeutsch opérée par les frères Grimm [[Ironie de l’histoire – Les frères Grimm tenaient leur version d’une conteuse huguenote d’ascendance française, qui mêlait dans sa mémoire les traditions allemande et française !.]] Pas tout sucre, tout miel, sainte-nitouche insipide, non ! Du boudin frais ! Pas du côté des grandes oreilles noires, de tout arrondi, des Mickey. Non ! Tout caca ! Tout tripes, jour de boucherie et de fêtes païennes trempant dans le sang. Une bête se transforme en prince ou en princesse. Chacun, dans l’autre sexe, voit au premier abord le côté bestial. Pas seulement le loup, le prédateur insensible, le veule séducteur mais aussi la stupide oie blanche… Et toutes ces grenouilles ! C’est repoussant, non ? Gluantes, froides, verdâtre, dégoûtantes… Notre goût à la vie que peut-il être d’autre qu’animal ? Tous les appétits (y compris ceux que l’on n’avoue pas – que l’on ne s’avoue pas !), tous les désirs… Les désirs incestueux du père sont révélés fort crûment – Toute jeune fille en butte aux désirs de son père (ou s’imaginant l’être) se couvre d’une peau de bête pour lui échapper (Peau-de-Mille-Bêtes). On ne s’auto avilit pas, on ne se soumet pas. On est forcé par le destin, par la biologie, par le sort de… On n’embrasse pas ses bourreaux. La reine mange les poumons et le foie de Blanche-Neige ! Et c’est la vanité de celle-ci qui la met en danger : elle achète un lacet de corset puis un peigne pour se faire belle… La reine elle est jaune et verte de jalousie, tout son sang reflue vers son cœur ! Historiettes si riches et inventives dans le domaine du châtiment : Mais déjà on avait fait rougir des mules de fer sur des charbons ardents, on les apporta avec des tenailles et on les posa devant elle. Alors il lui fallut mettre ces souliers chauffés à blanc et danser jusqu’à ce que mort s’ensuive. On mit la méchante belle-mère dans un tonneau rempli d’huile bouillante et de serpents venimeux.

Alors Mademoiselle Loutz est fascinée par les parcours initiatiques, les tribulations, les obstacles à franchir, les forêts enchantées, les contrées broussailleuses. Il faut accepter l’aventure, affronter des dangers, se relever après être tombé… Notre propre royaume de nous n’est pas donné ; il faut le gagner ! L’hériter ! Et ça se mérite…

Cela n’a rien de naturaliste, de figuratif. Le conte merveilleux simplifie toutes les situations. Ses personnages sont nettement dessinés ; et les détails, à moins qu’ils ne soient très importants, sont laissés de côté. Elle aime ces caricatures, leur fausse simplicité. Le tout venant du topoï dessiné ne lui fait pas peur. Elle refait son propre tarot, son amour, sa mort et son gibet. Ses propres contes peuplés d’androgynes. Pauvres lieux communs abandonnés de tous, voici venir votre marraine. Et croyez-moi, elle est enragée cette femme sage ! Tous les personnages correspondent à un type ; ils n’ont rien d’unique. Dédoublement des figures. Apparat, saleté, douleur. Tout l’héritage d’Epinal ! Chaque personnage est tout bon ou tout méchant. Un frère est idiot, l’autre intelligent. Une sœur est vertueuse et active, les autres infâmes et indolentes. L’une est belle, les autres sont laides. Le jeune sot réussit où les autres ont échoué. Il fait confiance à son inconscient ! L’intelligence est tellement hypnotisée par la surface des choses…

Alors innocence ou perversion ? Innocence et perversion ! Innocence est perversion !!! A qui sont ses douze petites chemises ? La pauvre petite fillette se retrouva donc toute seule dans la forêt… Attachement tenace au paganisme – passage initiatique – gardienne des rites et des traditions. Notre artiste, comme l’enfant, se sent-elle spontanément plus proche des animaux, des plantes et des arbres que des hommes ? La quête érotique de l’être aimé à travers mille épreuves douloureuses. Le sang consacre la passage rituel – il peut s’accompagner d’une ascèse : jeune complet, interdiction de parler et de rire, long isolement. L’épreuve est la raison d’être du conte – profondément ambigu, masqué. Le royaume du conte, c’est la famille. Les pires traitements viennent surtout de la mère – marâtre cruelle, dévoratrice, jalouse – dont la férocité tranche nettement sur la bonté un peu lâche, un peu rêveuse, du père. La mère aimante est toujours morte, dans le passé, dans la toute petite enfance, avant les rivalités. Comment s’intégrer dans l’ordre des choses ? – Le conte est un roman d’éducation sentimentale. On ne peut pas faire comme si notre part animale n’existait pas – Comment vivre le besoin qu’on a des autres, l’angoisse de la solitude, les attaques du désir ? – La vie est un chemin semé d’embûches – et l’enfance un chaos – dont il faut se délivrer – Se replier sur soi, sur les siens, est impossible. Il faut partir explorer le vaste monde. L’enfant est en colère ; il en perd la voix. Il veut détruire ses parents. C’est terrifiant pour lui. Est-ce possible ? Quelles sont ces forces incontrôlables qu’il sent en lui ? Peut-il lui aussi être un géant ? Chercher des fraises dans la neige. Un pauvre bûcheron. Les petits cailloux, les morceaux de pain. Qui grignote ma maison ? C’est le vent, c’est le vent… Sept d’un coup ! Des petits tailleurs, des ogres et des géants. Et toujours le héros ou l’héroïne sont fortement tentés de faire ce qui leur interdit. La pièce interdite, celle dans laquelle on ne peut pas entrer. Interdiction, interrogation, fuite, etc. Une quête longue et périlleuse. De celui qui partit en quête de la peur. L’esprit de caste – plutôt mourir que d’épouser un marchand ; i.e. de renoncer à ses rêves ! Balançoire, échafaud, piloris, fourches patibulaires, pendus, châteaux hantés. Chair de poule. La fidélité souvent trahie reste néanmoins toujours récompensée. Et ils s’embrassèrent et se firent mille caresses. Aphrodite, Psyché, Cordélia et Cendrillon – on voit la richesse du matériau ! Le conte de Cendrillon fut consigné pour la première fois en Chine au IX s. avant JC. On n’en a recensé 345 versions dans le monde. A la fin deux colombes crèvent un œil aux méchantes ! Ça ne rigole pas ! La mère mutile les sœurs. Que coupe-t-elle ? La chatte des cendres est persécutée mais… Clarté opaque, énigme limpide, simplicité ô combien ambiguë ! Obscène et pudique. Concret et abstrait. Commun et singulier, si singulier ! D’innocentes petites filles se dévorent entre elles. Et aussi un réseau d’association et d’images archétypiques à la C. G. Jung. Il n’est pas possible d’en traduire le contenu en termes intellectuels. Le conte de fées est à lui-même sa meilleure explication.

Veuillez excusez mon enthousiasme mais Mademoiselle Loutz cherche à rendre au mythe sa force originelle de sorte que son sens profond soit à nouveau perçu par nous. Et par là, en nous poussant à assumer nos pulsions diverses et contradictoires, elle tente à nous redonner le goût de vivre… Ce qui n’est quand même pas rien ! Pour fonctionner nous devons assumer nos contradictions. Mais qui veut fonctionner ?

Alors friande de rébus, à la fois si innocente, si Bécassine, et si cruelle, si Messaline, notre dessinatrice a essayé d’écrire un conte et cela ne marchait pas parce qu’en français, il n’y a pas le neutre, le das ! Et c’est de là, du neutre qu’elle veut repartir, trouver un compromis entre les deux forces qui la déchirent, le masculin et le féminin. Son conte s’appelait Claude ou la fatalité en jouets. C’était l’histoire d’une princesse, candide fellinienne armée de volonté, de dettes et de dons qui cherchait l’autre pour se trouver elle. C’était assez dur comme histoire bien qu’il n’y ait dedans ni méchants ni bons. Les contes sont que des analyses déguisées, dit-elle, des parcours initiatiques à rebours, des histoires caractéristiques, contradictoires, confuses, populaire aux divers sens que ce mot peut prendre, pleines de superstitions, de rêveries, de confusion, de révolte, de résignation, de confiance indestructible dans la force de l’esprit et de revanche rêvée, ô combien rêvée !

Les contes de fées expriment de façon extrêmement sobre et directe les processus psychiques de l’inconscient collectif. Les archétypes y sont représentés dans leur aspect le plus simple, le plus dépouillé, le plus concis. On se souvient que la petite fille dans Le Petit Chaperon Rouge prend un chemin et le loup prend l’autre. Ces chemins absurdes ravissent les petits drôles.

L’enfant se sent stupide et maladroit. Tout le monde en sait plus que lui. Mais dans les contes, le héros, un idiot, gagne. Le conte merveilleux suppose un jeu de la part de l’auditeur, qui peut sans trouble aucun feindre de prêter foi aux événements narrés, parce que le conte, sécrétant son espace, son temps, ses personnages propres, est entièrement coupé de la réalité – qu’il ne peut donc menacer.

Quand Frédérique Loutz est là, elle est toujours intensément présente. Exposée aux risques. Un regard qui fouille, qui cherche l’autre. Elle ne cherche pas à plaire et encore moins à paraître. Elle est tout en devenir et veut absolument qu’il se passe quelque chose. Elle tente, de diverses façons, de faire comprendre son expérience en essayant de provoquer, par intuition et par analogie avec des éléments familiers, un écho chez ses contemplateurs, ne se lassant pas de leur exposer sa vision jusqu’à ce qu’elle sente qu’ils ont quelque intelligence de son contenu.

Alors admettons que la façon de conter de F. Loutz, étant aussi simple que possible, n’appelle que l’éloge ; en particulier sa fierté, son orgueil si peuple… Et bien sûr sa maîtrise technique, sa finesse, son imagination. Être tout le monde et soi-même trace bien les contours de son projet. Énergique et persévérante, elle fuit l’ironie et bien que ce soit sur ses propres rêves qu’elle marche, elle n’y va pas particulièrement doucement. Elle sait que l’existence facile écoeure, lasse très vite – et que la vie n’est pas un conte…

(Août 2007)

Les ex-voto d’Anne-Laure Draisey.

« Mon régime le plus fécond, le plus nécessaire à mon expansion, a été, je l’ai dit souvent, de copier directement le réel en reproduisant attentivement des objets de la nature extérieure en ce qu’elle a de plus menu, de plus particulier et accidentel. Après un effort pour copier minutieusement un caillou, un brin d’herbe, une main, un profil ou toute autre chose de la vie vivante ou inorganique, je sens une ébullition mentale venir ; j’ai alors besoin de créer, de me laisser aller à la représentation de l’imaginaire. »

Odilon Redon

C’EST à un rythme lent qu’Anne-Laure Draisey dessine ses compositions réfléchies. D’abord, elle observe, analyse, dissèque, photographie, fait, défait et refait, et cela autant avec ses proches qu’avec ses rêves, avec son passé qu’avec son présent, avec sa vie sociale qu’avec son intimité, puis son sac à malice étant plein à ras bord, elle le vide sur le papier, en étalant avec beaucoup de soin les résidus de ses patientes visions.

Ce qu’elle nous montre, c’est ce qu’elle ressent. Ce qui est comme ceci, et qui est en même temps comme cela. La nostalgie des colonies de vacances avec toutes ces filles si rieuses, les réminiscences de l’enfance, de ses cruautés, de ses jeux tellement sérieux, les heures passées seule dans de grands jardins anglais, fouillis de mauvaises herbes et d’ordre élégamment dissimulé.

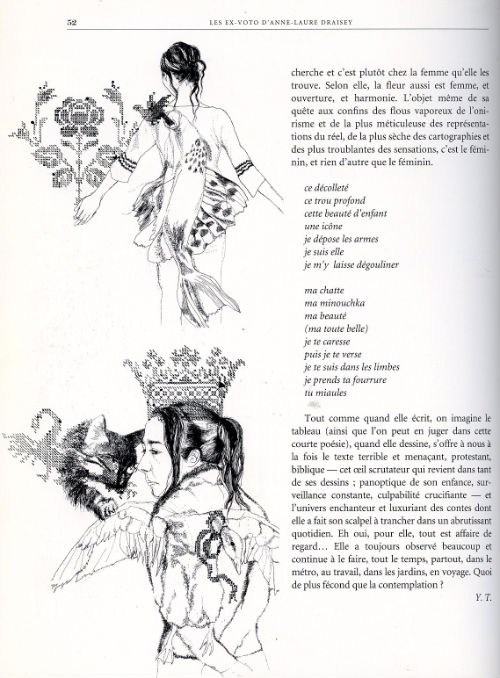

Mademoiselle Draisey hybride plumes et mousse, ailes et museau, le Mexique de Frida Khalo, l’Afrique d’Amadou Hampaté Bâ, l’animalerie de Kiki Smith, les colonies de girl-scouts de Justine Kurland, les peintres symbolistes anglais. Mais avant tout, pour elle, en elle, c’est la nature qui est omniprésente, première, vitale, inépuisable, et, dans cette nature, c’est d’abord l’animal qu’elle perçoit, tout de finesse, d’élégance, de délicatesse, et chez l’homme, cette bête si curieuse, c’est justement ces qualités-là qu’elle cherche et c’est plutôt chez la femme qu’elle les trouve. Selon elle, la fleur aussi est femme, et ouverture, et harmonie. L’objet même de sa quête aux confins des flous vaporeux de l’onirisme et de la plus méticuleuse des représenta¬tions du réel, de la plus sèche des cartographies et des plus troublantes des sensations, c’est le féminin, et rien d’autre que le féminin.

ce décolleté

ce trou profond

cette beauté d’enfant

une icône

je dépose les armes

je suis elle

je m’y laisse dégouliner

ma chatte

ma minouchka

ma beauté

(ma toute belle)

je te caresse

puis je te verse

je te suis dans les limbes

je prends ta fourrure

tu miaules

Tout comme quand elle écrit, on imagine le tableau (ainsi que l’on peut en juger dans cette courte poésie), quand elle dessine, s’offre à nous à la fois le texte terrible et menaçant, protestant, biblique — cet œil scrutateur qui revient dans tant de ses dessins ; panoptique de son enfance, surveillance constante, culpabilité crucifiante — et l’univers enchanteur et luxuriant des contes dont elle a fait son scalpel à trancher dans un abrutissant quotidien. Eh oui, pour elle, tout est affaire de regard… Elle a toujours observé beaucoup et continue à le faire, tout le temps, partout, dans le métro, au travail, dans les jardins, en voyage. Quoi de plus fécond que la contemplation ?

Le cahier dessiné, octobre 2006.