Barrie Hastings, portrait

Samuel Beckett and I…

Y. T. : Ton intérêt pour Beckett vient-il du sien pour les rapports de famille ?

B. H. : Nous venons, lui et moi, d’un milieu où l’on ne comprend pas pourquoi le fils fait ce qu’il fait. Ni la mère, ni le père, ni le frère de Beckett n’ont jamais lu la moindre ligne de lui. C’est assez frappant. (Rire). Chez moi, l’idée de faire de la peinture était considérée comme une aberration. J’ai donc passé ma vie à voyager dans une culture qui ne m’appartient pas.

Le repli sur l’enfance est-il l’une des caractéristiques de l’art de ce siècle ?

Il y a l’idée de retrouver quelque chose, mais c’est difficile de savoir quoi. On a perdu un truc et on veut le retrouver avec des moyens d’adulte. Il y a désorientation, perte. D’où une manipulation des matériaux qui fait penser aux mains, à tout ce qui ramène au corps et l’utilisation de moyens enfantins plutôt que sophistiqués ou technologiques.

Qu’est ce qui t’attire chez Beckett ?

Il montre comment on peut rire en face de choses déprimantes. Et son côté esthétique, la coexistence des contraires, le noir et le blanc, de ne pas choisir un camp par rapport à l’autre, comme chez Shakespeare d’avoir le tout ensemble. C’est un esprit qui oscille sans cesse entre les polarités de la tragi-comédie, un désespéré qui n’oublie jamais l’humour.

Et l’aspect ascétique ?

Ça, c’est le côté de vouloir ordonner un fond qui est chaotique. A l’inverse de beaucoup de modernistes qui veulent créer à partir de rien, Beckett commence à partir de tout ce qui est inarticulé, tout ce qui n’est pas, tout ce qui est sans forme. L’écriture, c’est la manie de donner un ordre, ordre qui comporte bien sûr une part d’arbitraire. Mais lui n’a pas de certitude. Il a dit: «… jusqu’en 1946, j’ai cherché à savoir, afin d’être en mesure de pouvoir. Puis je me suis aperçu que je faisais fausse route. Il faut pourtant trouver la mauvaise route qui vous convient». Il ne part pas aux croisades mais il sait qu’on est obligé de trouver un chemin, un chemin qui n’est probablement pas le bon mais qu’on va prendre quand même… Ce n’est pas un pape laïc, comme André Breton, celui qui possède la lumière. Il se voit comme une taupe dans une taupinière. Tout le contraire de l’artiste clairvoyant, qui possède la vérité. Lui, c’est l’incertitude. Il érige ses faiblesses en monuments. Il parle des limites de la personne. Malone est dans son lit. Sa géographie, c’est sa chambre et ses histoires. Il est coincé dans ses limites et donc est très humain. On s’y attache. Ni héros, ni personnage mythologique, il est comme nous. Rien d’idéologique… En même temps, Beckett parle aussi de nos besoins. Nous avons des envies mégalomanes, démesurées, le désir d’assassiner tout ce qui nous échappe. C’est cette combinaison de choses incompatibles — le désir de tout saisir, savoir, comprendre et nos limites — qui fait de nous des gens frustrés.

Bicyclette, chapeau, cailloux sont les objets fétiches de Beckett. Quels sont les tiens ?

Chez moi aussi, ce sont des extensions du corps. Dans les choses qui réapparaissent, il y a par exemple la casserole qui rappelle la tête, la cuisine, le quotidien. Comme Beckett, j’ai un attachement très fort à la Nature morte. On arrive à la généralité en partant du particulier. C’est l’inverse de ceux qui créent un système en partant d’abstractions. Je préfère commencer avec un cendrier, un visage ou une culotte de femme et à partir de cela suggérer autre chose. Cela permet d’éviter l’ennemi n°1, la prétention…

Utilises-tu aussi le non-sens ?

C’est une tradition littéraire anglaise. Le non-sens est le jumeau du sens qu’on essaie de donner à ce que l’on fait. A tout moment, on peut glisser dans le non-sens. Surtout moi qui ne travaille pas avec des systèmes. Je cours donc toujours le risque de faire n’importe quoi. C’est ce que je fais la plupart du temps et parfois ça marche. Pour moi, c’est très difficile de faire du programmé, de me dire : «Tiens, je vais faire 20 versions de ce truc qui a tellement bien marché la dernière fois». Je ne peux pas. Ça m’ennuie. La plupart du temps, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. J’essaie juste de voir si je peux encore essayer de faire quelque chose… La notion même de carrière artistique, pour moi, est presqu’impossible parce qu’elle présuppose qu’on peut produire comme une usine… Je n’aime pas me forcer parce que cela serait comme aller au boulot. «Communication», «information» sont des mots qu’on utilise trop. L’art n’a pas à informer les gens. Ils le sont déjà trop et cela ne les rend pas plus intelligent. Je ne suis pas un facteur qui apporte un message urgent qui va sauver les âmes et les gens. A présent, on a l’idée que l’artiste est Responsable et qu’il va aider les gens qui habitent en Alaska et qui ont seulement trois doigts à la main gauche. Cela vient d’un écrasant sentiment de culpabilité. On s’excuse de faire quelque chose d’aussi inutile que l’art. Cela n’est pas mon problème. Je raconte des histoires qui ne tiennent pas debout. J’essaie d’avoir assez de contradictions au sein de mon travail, que mes métaphores soient suffisamment compliquées pour que mes choses ne puissent pas être vues d’une seule façon. En même temps, je m’intéresse beaucoup à l’aspect «construit». Je dois donc démolir l’aspect narratif parce que je veux que l’on voit aussi l’aspect formel. Une lumière spécifique sur un corps spécifique m’intéresse. Ma tète à moi m’intrigue car c’est une tête spéciale. (Rire). Je vise à un rendez-vous entre Soutine et un constructiviste. C’est difficile mais… (Rire).

L’art est-il sacré ?

A Paris, il y a le Sacré-Cœur dans le voisinage de Pigalle. Un pied dans le sacré et l’autre dans le caniveau à la rue Saint-Denis. Les gens deviennent affreusement prétentieux et ennuyeux lorsqu’ils se prennent pour l’incarnation du sacré.

Pour être sauvé faut-il être un crétin sensible ?

Je me méfie énormément de toutes ces tentatives qui mettent toujours en avant l’intellect comme étant la valeur suprême d’une œuvre d’art ou d’un livre. On n’aime pas une peinture ou un livre uniquement parce qu’ils sont intelligents. On veut que cela soit aussi intelligent. Cela doit être une partie seulement. Aujourd’hui, on est en adoration devant l’apparence d’intelligence. On a besoin de plus que ça, de beaucoup plus que ça, non? ■

Propos cueillis au vol par Yves Tenret en août 1993 et publié dans le n° 5 du Bulletin du Quai paru en décembre 1993.

Barrie Hastings est né en 1950, à Londres et vit à Paris depuis 1981.

BARRIE HASTINGS, peintre de la semaine…

…en sa géographie personnelle faite de fruits mordus, de raies de lumières traversant des placards, de vues d’atelier, de femmes étendues dans le sable chaud, de villes mutiques.

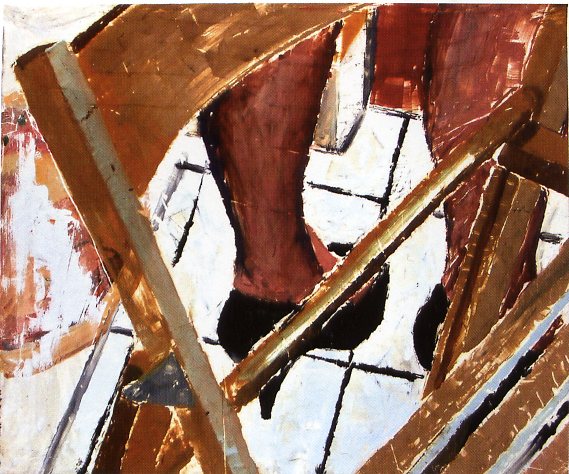

Après la trace de morsure dans des fruits, quelque part entre Jean-Baptiste Chardin et le Jonathan Demme du Silence des Agneaux (1991), B. Hastings s’est mis à peindre l’intérieur de ses placards et particulièrement du placard à chaussures de sa femme. Une gamme de noirs y domine, des noirs violet, marron, gris, corbeau, bleu et même de rares noirs noirs ! Des rouges vermillon ou carmin, des lacets crémeux traînant ici et là comme couleuvres dans la chaleur de midi. Ensuite, parti à quatre pattes errer dans l’appartement, Barrie a découvert des pieds, des mollets, des genoux, des jambes, des sols, des chaises, des femmes endormies. Rien que du très classique ; Matisse et Bonnard planqués derrière le frigo.

Les amies, paresseuses horizontales dorment sur le sable, sont pliées en deux pour lire ; leur corps luit et leur esprit est ailleurs, dans un autre monde. Hurry : les paint sticks fondent au soleil !

L’atelier : territoire animal habité par tant de réminiscences ( Susan Rothenberg, Phillip Guston, Jasper Johns, Georges Braque, etc.), d’outils, d’éclats de feu, de lumière et de silence.

Pour Barrie, sa cuisine – la peinture – est sans justification. Elle ne relève de rien d’autre que d’elle-même. Elle accueille le désarroi, le sans sens, le non signifiant. Elle fait l’économie de la précision photographique. D’habitude, ça commence par l’observation, par un dessin en couleurs sur le motif. Dès le début donc l’imprécision est là. Ensuite à l’atelier s’accumulent les couches sur le papier ou sur le verre lorsqu’il s’agit de monotype. L’imprévu s’invite, l’encre revient sur l’acrylique ; ça saigne de partout, le pastel sec se casse, tout est noyé dans un cocktail de liant et d’eau.

Et les villes ? Comment en parler ? Barrie se souvient de la scène de King Kong (M. Cooper, 1933) à New York avec les avions dans le ciel – il avait pleuré – et de Metropolis (F. Lang, 1927) avec ses décors si impressionnants. En terme de viandes peut-être ? D’artères, de viscères. Champ visuel complexe, morcelé, plans en couleurs contrastées, enchevêtrement de géométries bancales. Ville fromage, moitié emmenthal (pour les trous) et moitié gorgonzola (pour la déliquescence). Edward Hopper et Hitchcock (Vertigo, 1958) ont très bien su capter cette étrangeté des villes. Celle de Londres fut admirablement décrite en son temps par De Quincey et celle de Paris, cette vieille pute si mystérieuse, est restée, cent quatre vingt six ans plus tard, intacte aux sens toujours en éveil de Barrie.

Texte publié par le 19 de Monbéliard en octobre 2007.

Chutes : Quelque fois je me lève tôt et je dessine les gens qui dorment avant qu’ils ne bougent./ Il ne s’agit pas d’instantanés mais de quelque chose que tu es en train de retranscrire. / J’ai fait beaucoup d’images de femmes qui lisent parce que je connais des femmes qui lisent et aussi que / Tout, placard, corps, ville, est toujours en relation avec l’endroit où j’habite. Personne n’est anonyme ; ce sont des femmes que je connais. Je ne leur demande pas de poser. J’attends le bon moment. La ville en-soi ne m’intéresse pas. / J’aime beaucoup les chaises./ (Le Caravage). /Variations de chaussures, usages, saisons différentes, désordre, empilement, /Au début dessin couleur paint stick avec lesquels tu peux aller très vite. Monotype. C’est très réseau, ce sont des dessins d’un parcourt. J’aime bien les panneaux, les parkings. /Quand c’est en noir et blanc, tu vois le côté toile, réseau./Le silence de Chardin et le Silence des Agneaux. Quand tu es dans le réel, tu es dans un scénario ; tu scénarises. La nature du réel est onirique, ambiguë./C’est comme dans Pinter… Flou à la Turner…Hitchcock = le silence comme irréalité. Hopper. Cézanne (affamé de sensualité tout autant que d’intellect), être là devant et n’être pas sûr de ce quoi on à faire… Le réel, c’est l’insolite./Jouissif et sarcastique, il parle de ce qui est et il ne pleurniche pas. je regarde par terre ; quand j’avais 16 ans, j’étudiais les insectes, ; dans le Kabuki (chez eux le lieu des ancêtres est dans le sol et pas, comme en occident, dans le ciel – dans les ballets ici on saute en l’air…). Pour moi, le sol c’est là où ça se passe. Je ne suis ni utopiste ni chrétien ; je suis très matérialiste. Tous les poètes que j’aime, comme les Taoïstes, jouissent du réel./Philip Guston c’est l’univers de Crumb avec la lumière de Monet, avec la rage de Beckman, la poésie de De Chirico, un mariage du haut et du bas. Comme quand De Kooning ramène des bouches de femmes de magazines (« Women ») dans ses peintures abstraites./ Duchamp ne m’intéresse pas trop. J’aime la maîtrise artisanale, la lumière chez Matisse./ Tu te mets sur la ligne, dit-on en anglais. Buren ne prend jamais ce risque./ Bruce Naumann, dans son monde autocentré, s’intéresse beaucoup à la couleur./Le climat c’est ça. L’État n’en a rien à foutre ; il est devenu SM ; « fais-moi mal », dit-il. Star Academy a remplacé tout ça. Le côté satirique a disparu. Il n’y a pas d’idée sauf dans les choses. Il n’y a pas de théorie./T.S.Eliot Four Quartets – W.C. Williams – R. Creeley Later – M. Atwood Eating Fire – Tchékov/The Bay Area Figurative painters, specifically Richard Diebenkorn. /Lucrèce : la nature comme système sans signification./ J’aime les choses qui bloquent la vision./ Le corbeau déchiquette des cadavres et je l’associe avec la vie qui se recycle. Et comme avec les femmes c’est leur physique, leur grâce, leur fierté, leur présence que j’admire. Cet oiseau est généralement méprisé mais ne l’est pas par Edgar Poe, Manet ou Delacroix. Et c’est un des rares éléments de la nature qui soit vraiment noir. C’est magnifique, non ? Un éclat de noir !/ Quand je dessine, je suis très concentré. Je ne sens ni le chaud ni le froid. C’est comme parfois quand tu baises. Comment veux-tu enseigner ça à des jeunes qui sont à fond dans le zapping ?/ On n’a pas forcément à être intéressant, à être pertinent./ Dans Les Placards, les chaussures vont toutes dans des directions différentes. Il y a un jeu… Ce sont des images de lieux, des études topographiques, des configurations de surface, des natures mortes, quelque chose qui est entre Chardin et Le silence des agneaux – la continuation de la trace de la bouche dans les fruits mordus – le corps est suggéré, pas montré./ La peinture est l’expression de la sensualité. Son enjeu ; être en dehors du monde et le contempler. C’est sans justification ; tout comme les individus, cela ne sert à rien. Rien ne sauve parce qu’il n’y a rien à sauver. Il n’y a pas de réponse parce qu’il n’y a pas de question. Pour peindre, il faut d’abord faire de la place à la non signification, au désarroi ; être agnostique, non religieux, sans dieu./ Si tu as des choses lourdes à dire, il vaut mieux les incarner dans des choses banales./ La ville est un corps, un organisme, des artères, des viscères. Et toi tu fais partie de ses réseaux. Paris n’a pas l’air crade mais en même temps, c’est assez sournois, c’est aussi une vieille pute qui connaît son métier. J’aime bien cette idée d’être dans un endroit où tu n’as pas de repère. Tu as peur. Une ville, pour moi c’est ça ; un endroit où tu es mal à l’aise. Je dessine sur le motif. Je ne travaille jamais sur photo ; l’imprécision de l’observation, c’est important. Mes paysages urbains sont le miroir de ce que je ressens ; je me sens comme ça. J’ai toujours vécu dans des grandes villes./ Chemin de fer, Métro aérien : Je ne donne pas dans l’exotisme. Ce sont des paysages que je fréquente. Les stations du métro parisien telles que Stalingrad, Quai de la Gare, Glacière, les voies de chemin de fer à Masséna, la Gare Saint Lazare. Je cherche des images de réseaux, un espace complexe, avec beaucoup de plans, des plans qui, comme chez Cézanne, s’articulent par la couleur. En observant les voies, il y a un moment où tu commences à halluciner. J’aime bien ça. L’abandon dans l’observation, c’est assez bandant. Il n’y a de la sensualité que dans les contraintes. Le slogan « jouissez sans entrave » est ridicule. Attache-moi ! La ville est beaucoup plus érotique que la campagne. C’est beaucoup plus découpé, morcelé. Les fissures, les ouvertures, les trous, les écarts, les interstices de lumière, les ombres, voilà ce qui m’intéresse. L’accumulation de choses semblables, poteaux, lignes, travées, escaliers, panneaux et le parcours du corps à travers tout ça. Comme Constable, je suis aussi très attentif aux changements de climat. Il y a très peu de mes paysages dans lesquels il y ait du ciel. Je suis assez face à la terre. C’est pourquoi j’apprécie énormément Bukowski qui est quelqu’un de très terrestre qui accepte le réel./ On parle pour ne pas dire ce que l’on pense./ Quelle est cette idée du progrès dans l’art ? Rauschenberg pouvait prendre des risques à la fin des 50’. Aujourd’hui, on ne peut plus faire de transgression ni de scandale. Il n’y a personne à emmerder. Les autorités n’ont plus aucun prestige. C’est ça la fin des avant-gardes ! L’institution a institutionnalisé les avant-gardes ; elle leur a coupé les couilles. Il n’y a plus d’ennemis ; le travail se fait dans l’indifférence./ Il n’y a pas de précision photographique. Je ne rends pas flou comme Coignet. C’est flou dès le début. Il y a beaucoup d’histoire avec la colle, le papier, des accidents. Ce n’est pas un genre d’hyperréalisme. Des effets de matière ; l’encre revient sur l’acrylique ; ça saigne. Ce n’est jamais un seul aplat. Il y a aussi beaucoup de blanc(s). Pastel sec – ça se casse quand tu pousses. Je voulais garder toute la poussière. Je les noie dans un spray. Empreintes de pastels secs sur une toile, les plis dans le papier, les traces de la spatule : tous les procédés de productions sont visibles./ Tu épuises un truc puis tu cherches autre chose. Rien n’est programmé. C’est juste une question d’envie. J’ai peint l’intérieur de mon placard et comme je ne voulais pas faire d’autoportrait, j’ai pris son côté à elle avec ses chaussures. J’aime qu’elles soient empilées, qu’il y ait beaucoup de noirs différents, des rouges, des sources de lumières différents, des raies de lumière. J’ai commencé chez moi, par l’appartement, des pieds, des jambes, des mollets, des genoux, des chaises, des femmes endormies, rien que du classique. Puis j’ai voulu montrer ce qui est derrière le mur ; c’est mon côté aborigène, montrer ce qui est derrière les choses./ J’aime la sieste, le sommeil, la lecture ; les gens sont là mais ils sont en même temps ailleurs ; une femme, par exemple, qui lit sur une plage, elle est là et elle n’est pas là ; elle est dans son monde. Je trouve ça très érotique une femme qui lit./ Je cherche ce qui est déstabilisant, des lieux qui n’ont rien de rassurant, l’alien, cette chose qu’on ne peut nommer, à retrouver l’impression que j’ai eu en débarquant à Paris il y a longtemps. Edward Hopper ou Hitchcock rendent très bien cela. Quand je marche dans une rue, la plupart du temps, j’ai l’impression d’être dans un film. C’est pourquoi je laisse toujours des parties blanches dans mes toiles, pour montrer qu’elles ne sont pas une image finie. Les endroits sont ce qu’ils sont tout en étant en même temps pas du tout ce qu’ils sont. Quand tu passes beaucoup de temps à observer les choses, c’est comme cela qu’elle deviennent : bizarres !/ J’enquête sur le typique, sur quelque chose qui n’est ni beau ou ni moche. J’ai laissé tomber l’idée de faire des images érotiques directes ; je trouve que cela marche mieux avec des images indirectes. Je n’ai pas l’illusion de maîtriser le réel. La vie n’est pas un jeu vidéo. Le purement imaginaire m’énerve ; je le trouve enfantin. Les idées ne m’intéressent pas./ Je préfère une image statique qui propose le mouvement, un rythme bien senti comme celui du Sacre du Printemps de Stravinsky. Ou le côté, des ongles qui crissent sur un tableau noir de Bartok, ou le smooth hystéro de Jimy Hendrix…/ Quand ils voient quelqu’un qui dessine encore les gens, des gens normaux qui ne vont pas dans des galeries, me parlent. Ils sont intrigués. C’est un petit événement pour eux.

Propos inédits recueillis en 2007.

BRAM VAN VELDE

Texte écrit en décembre 1981 pour une exposition Bram Van Velde organisée par Otto Teichert au Centre Culturel Communal de Brétigny.

EXISTENCE.

« Qui est ce Murphy, s’écria-t-il, pour qui tu as négligé ton travail, je présume ? Qu’est-ce que c’est ? D’où est-ce que ça sort ? Quelle est sa famille ? Qu’est-ce qu’il fait ? A-t-il de l’argent ? Qu’est-ce qu’il a devant lui ? Qu’est-ce qu’il a derrière lui ? Est-il, a-t-il quoi que ce soit ? » S. Beckett.

Murphy est l’art. L’art encore. L’art toujours. Il a le don des langues. Il est maigre. Il est tout. Il est la vie qui elle n’est rien. Ainsi tout n’est rien et rien est tout.

Bram van Velde est né à Zoeterwoude en Hollande, le 19 octobre 1895. Ils sont quatre enfants. Trois – Jacoba, Geer et Bram – deviendront artistes. Le père, personnage dostoievskien, après la faillite de son entreprise – quelques péniches transportant du charbon sur le Rhin -, quitte le domicile familial. Lors d’un de ses retours, il manifeste un grand plaisir devant un dessin de moulin dû à Bram van Velde. La mère, femme énergique, fait des lessives pour subvenir aux besoins de la famille. A douze ans, Bram van Velde entre comme apprenti dans la firme de décoration Kramers. Il se cultive seul en lisant Dickens, les grands écrivains russes et en allant contempler assidûment de la peinture espagnole et de la peinture hollandaise. En 1914, il est réformé en tant que soutien de famille. En 1922, aidé par son patron, il commence à se consacrer entièrement à la peinture. Il voyage. Après un passage à Munich, il s’installe à Worpswede où séjourne une colonie de peintres. Bien plus tard, il dira que ce furent, avant la cinquantaine, ses seules années de bonheur. Il y fréquente Kollmar, peintre « fou » qui avait vécu en Chine et qui était détesté de tous sauf de Bram van Velde qui recherchait sa compagnie parce qu’on le voyait brûler. En 1925, toujours aidé par Kramers, il s’installe à Paris, ville où il découvre les Impressionnistes, Van Gogh et Cézanne. Il vit à Montmartre et dans les cafés de Montparnasse. Il expose aux Indépendants de 1926 à 1931. En 1930 prend fin l’aide de Kramers. Il s’installe en Corse. En 1931, il revient à Paris. Puis de 1932 à 1936, il habite à Calarajada (Majorque) où il peint, en quatre ans, six toiles. Sa femme meurt. Il revient à Paris chez son frère Geer. Misère.

Je n’ai jamais sollicité personne mais sur ce plan-là, j’ai toujours cru au miracle. Non, ça n’a pas été que terrible. Il y eut aussi de grands moments. Et puis, vous savez, tout se passe en dehors de vous. Je n’étais pas libre de vivre autrement.

Il rencontre Marthe Arnaud, ancienne religieuse et missionnaire protestante, en rupture avec les institutions, auteur de « Manière de blanc » qui paraît en feuilleton dans l’Humanité et qui lui vaut de subir des tracasseries policières. Pendant l’été 1938, à la suite d’un quiproquo – on le prend pour un Allemand -, Bram van Velde est incarcéré quatre semaines à la prison de Bayonne. Il en gardera une peur obscure de tout ce qui porte l’uniforme. Tout passage de douane, tout contrôle d’identité lui deviendront supplice. 1941-1945 : une telle misère, psychique et matérielle, qu’il ne peut même plus peindre. Il lit intensément Baudelaire. Début de sa relation sado-maso avec Beckett. « Bram connaissait une période de grande concentration, il avait travaillé avec acharnement et pour une fois, n’était pas trop mécontent de ce qu’il avait réalisé. Il confie donc à Beckett qu’il est presque satisfait. Beckett, d’une voix neutre : – II n’y a vraiment pas de quoi ». (C. Juliet, 1978). « Beckett devient étonnamment bavard, pour taxer l’oeuvre de van Velde de « fidélité envers l’échec ». A beaucoup de membres du groupe Transition, Bram fait l’effet d’un martyr innocent, créé de toutes pièces par les théories de Beckett. « (D. Bair, 1979). 1945 : À cinquante ans, il commence à vendre un peu. 1946 : II fait sa première exposition personnelle. 1947 : Contrat de cinq ans avec la Galerie Maeght. Les échecs commerciaux se succèdent. 1948 : Déprimé, il cesse de peindre pendant un an. 1952 : Rencontre de Jacques Putman qui va le prendre totalement en charge.

Lui aussi m’a beaucoup aidé. De la manière la plus désintéressée. Au début, il était comme l’étudiant américain face à cet indien, ce sorcier Yaqui.

Changement de vie, voyages et locaux spacieux. « Tel artiste en appelle à une sorte de frère Théo croyant mais en lui seul, l’artiste ! et plus que lui en lui-même. Pour Bram van Velde, c’aura été Jacques Putman sans le relais duquel, probablement à Montrouge, il disparaissait dans un dénuement peu perceptible, propre aux années cinquante où les plus forts avaient déjà bien assez à faire pour se maintenir debout ». (P. Alechinsky, 1980).

J’ai vécu toute ma vie sur le dos de mes amis.

1958 : Franz Meyer, à la Kunsthalle de Berne, réalise une rétrospective qui marque la reconnaissance internationale de Bram van Velde. Celui-ci, ne pouvant supporter les persécutions policières auxquelles sont soumis les Algériens de son quartier parisien, va vivre à Fox en Haute-Provence. 1959 : Mort de Marthe Arnaud. Installation définitive dans les environs de Genève. 1960 : Rencontre Madeleine Spierer qui devient sa compagne. Expositions régulières dans les galeries Maeghts et dans de nombreux musées.

LITTÉRATURE.

« Saleté et pureté, caractéristiques des êtres qui pensent intensément ». F. Kafka.

Sommairement, l’on peut distinguer quatre types d’écrits sur Bram van Velde. Le plus fréquent est existentiel. Beckett, en 1945, ouvre le feu. Ensuite, chacun y va de son anecdote. Toujours les mêmes. Genre condamné à se briser contre le mur d’une pudeur partagée. « En 1957, première publication en français du dialogue Duthuit-Beckett. Aucun des deux auteurs qui se sont laissés faire, ne tient à cette réédition. Duthuit a l’impression qu’il occupe le rôle de faire-valoir ; Beckett, en dépit des permanents échecs commerciaux des expositions de Bram van Velde, voyant sans doute la commodité gratuite des rapprochements extérieurs avec van Gogh et Artaud, voyageurs maudits, et la fausseté des raisonnements analogiques, sentant aussi que Bram van Velde, après des mois d’interruptions de travail, prenait un nouvel envol, se demande si, tous ensemble trop axés sur les difficultés de la subsistance matérielle de l’artiste, nous ne sommes pas en train de construire une pathetic fallacy ». (J. Putman, 1975). Cette hagiographie misérabiliste travaille évidemment sur un matériel « pauvre ». Au point d’utiliser la même anecdote pour van Velde et Beckett. Le premier trouve une paire de lunette dans une poubelle, le second en achète une dans une grande surface. Par deux fois est décrite la stupeur de l’opticien.

Le second type d’écrits est pratiqué par l’esthète-poète qui tape dru dans l’essentialité. L’art est ceci. L’art est cela. La louange, le plus nuisible des propos, seule issue pour ceux qui cherchent à négocier de la reconnaissance en réciprocité. Ou encore, l’agressivité de la foi. Cela fonctionne souvent sur la haine du maître d’école sans jamais s’interroger sur les besoins des écoliers. Du vent. Des phrases creuses à prétention métaphysique.

Le troisième type est une version affinée du second. Il ne s’agit plus de commentaires, d’appréciations ou de prises de parti mais d’une parole. Cette parole, c’est celle du maître lui-même. La longue série des Bram van Velde m’a dit. Je peins l’impossibilité de peindre. L’art ne s’apprend pas. Je suis un primitif. Il m’a fallu sortir l’élément vital. La vie de la plupart est une routine dirigée. L’artiste est celui qui cherche à vivre en liberté. Il va de soi que certains de ses aphorismes sont pertinents. Celui-ci par exemple : Mais non, il ne faut pas croire que parce qu’on accepte de n’être rien, on devient un homme exceptionnel. Est commun à ces trois genres l’habituelle démagogie de notre décadence : l’enfant fou sauvage de Gauguin, l’authentique primitif des clubs de vacances, le vrai des idéologues.

Le quatrième genre, franchement odieux, est monopolisé par les journalistes. Il écrase Bram van Velde sous deux épithètes – naïf et tragique – surgissant inévitablement dès qu’il est montré. Économie du mépris. Si l’intérêt, le fétichisme, la fébrilité que nous pouvons légitimement éprouver pour les biographies d’artistes magnifiés en demi-dieux, sont loin d’être satisfaits par les bribes d’admiration actuellement imprimées, nous pouvons néanmoins recommander les textes de Beckett pour eux-mêmes, ceux de Duthuit pour l’acuité de la vision, ceux de Juliet pour sa fidélité, celui de Mathieu et celui d’Alechinsky pour leur lucidité, celui d’Abadie pour son avancée analytique. Putman, dans la monographie de 1975, réunit toutes les qualités et tous les défauts susmentionnés.

PEINTURE.

« Cris amoncelés d’accablantes misères, mêlez à nos arts des rires en murmure ». J. Joyce.

Le tout est bien plus que l’ensemble des parties mais l’intérêt d’une description des parties est de permettre au regard de soutenir le tout. La condensation fait baisser les yeux. Les tableaux de Bram van Velde ne se laissent pas décrire. Ils bougent. Duthuit avait déjà, en 1952, déclaré cet ensemble ouvert. Il pointait les contradictions « sur lesquelles cette œuvre s’enferre et que les commentaires du peintre ne font que souligner. D’une seule haleine, il la dit indigne et suprême, méprisable et unique. Négation où point n’est besoin de chercher une démarche mystique puisque cette ambivalence est le signe même de la vie humaine ». Comme le résume Beckett : « Ça vit quand même ».

Et la peinture ? Côté couleur, nous pouvons constater que le paradigme est ouvert. Les seules couleurs absentes sont les couleurs pures. C’est ainsi. Les couleurs me sont imposées. Si elles étaient pures, ce serait faux. Côté forme, la filiation est cubiste. Mais, ainsi que cela fut écrit, c’est l’héritage entier de la peinture que Bram van Velde rend opérant. C’est là que se montre son immense culture. Il construit. Il barre et sait où barrer. Il ne barre pas que vers le haut. Il module trois V dont le premier renvoit à Abraham. Il joue et rejoue d’un alphabet aux combinaisons infinies. « … Bram van Velde se livre à un curieux travail de mise en pièces du langage : par un autre découpage du réel, il invente dans cet arsenal formaliste un vocabulaire essentiel à base d’ovales, de triangles squalènes démesurément allongés, déformes dentées un peu molles qui tirent leurs raisons d’être plus du soucis plastique que du désir de représenter ». (Abadie, 1980). Cubiste niant le cubisme, coloriste niant la couleur, constructiviste niant la construction, expressionniste niant l’expression, figuratif niant la figure, abstrait niant l’abstraction, Bram van Velde est dialecticien. On ne peut le tirer ni à un foisonnement organique ni à une mise en place d’hypothèses construites. Bram van Velde, en artiste responsable, détruit dogme sur dogme. Maître danseur d’une danse qui en niant la danse la réalise, il fait valser la couleur, le sensualisme contre la forme et la structure contre les sens. Ses œuvres réussies sont celles dans lesquelles cette tension se maintient, celles devant lesquelles je ne perçois ni contrastes, ni architectures mais bien des tensions. Il a une approche différente de la peinture à l’huile, de la gouache, de l’encre à lithographie et de l’encre de Chine. Il me semble que c’est dans ses huiles que cette tension est la plus présente. Certaines nous apparaissent comme issues d’un geste rapide, précis, dansé même alors que, et nous le savons, elles sont le produit laborieux d’un long acharnement méditatif, repentant et modeste. Il superpose, laisse couler, cerne, souligne, barre, égalise, fait et défait. Il ose. Virtuosité du blanc dans les lithographies ! Tout est en mouvement. Une toile : un cercle attire l’œil et ce cercle est un neuf tremblant qui sait nous obliger à descendre le long de son jambage inférieur à la fin duquel un jaune strident nous fait redresser la tête, face à face avec des triangles presque symétriques qui par le plein de leur intérieur nous expulse à leur périphérie. Un nouvel itinéraire commence…

ART.

« Demande-t-on à un musicien si la musique lui procure de la joie, il préférera plutôt répondre, comme dans la plaisanterie américaine du violoncelliste, grimaçant sous la direction de Toscanini : « I just hâte music ». Celui qui entretient avec l’art un rapport aussi authentique, dans lequel il disparaît lui-même, ne considère plus l’art comme un objet. La privation de l’art lui serait insupportable. Ses manifestations particulières ne constituent pas pour lui une source de plaisir. (…) Le bourgeois désire que l’art soit voluptueux et la vie ascétique ; le contraire serait préférable ». T.W. Adorno.

De récentes expositions ont fait gémir de nombreux artificiers. Trop d’histoire, trop de sociologie, trop d’œuvres, trop de spectateurs, trop, trop et trop de trop. Là, les œuvres de Bram van Velde sont sereines. Elles n’ont rien à craindre. Elles ont de l’autonomie. Elles ne nécessitent aucune mise en scène. Elles se moquent du sacerdotal. Elles sont faites de main d’homme. Elles témoignent de la longue conquête de la peinture par la peinture. A leur côté s’efface le parodique. Le tic est un tic. Ceux qui gémissent ont de bonnes raisons de gémir. On imagine leur surprise. L’art de Bram van Velde est fait de cette allégresse qui surgit du désespoir. « La plainte admirable (celle, par exemple, qui déplore le vide intérieur à travers une riche orchestration) laisse pointer le rire d’un triomphe ». (Staronbinsky, 1975). Triomphe intimiste. Triomphe des mœurs contre le politique. Sursaut de cette vieille pute, notre Europe. Et hors de ce maniérisme qui a engloutit tant des nôtres « Né près de Leyde, compatriote de Rembrandt, Bram van Velde vient du pays silencieux des tableaux, du pays où la maladresse de la parole, le repliement sur soi ont pour compensation l’activité du regard et de la rêverie ». (J. Leymarie, 1970). Bram van Velde est hollandais. Remarquons en passant qu’en artiste conséquent, il quitte son pays en 1922 pour n’y retourner, lors d’une rétrospective de son œuvre, qu’en 1960. Bram van Velde est aussi protestant. Fait signalé de façon inconsciente par une demi-douzaine de ses commentateurs. « Ses tableaux : les labyrinthes de la culpabilité ». (P. Schneider, 1968). « C’est la peinture d’un homme qui veut le vrai, le pur, et pousse jusqu’à la destruction de lui-même pour l’obtenir, jusqu’à l’exorcisme de tous ses démons ». (F. Meyer, 1958). Etc. L’absence de confiance en l’image qu’inculque le protestantisme n’est-elle pas le meilleur point de départ possible pour faire un excellent plasticien ? Cela aboutit chez Bram van Velde à un mélange de radicalisme et de pondération intimiste. Ceci étant peut-être la meilleure définition que l’on puisse donner du pur noyau de l’art vivant en cette seconde moitié du vingtième siècle. Surtout que cela ne signifie pas grand ‘chose.

« Ceux que j’ai appelés exégètes ne sont pas en meilleure position pour parler de Bram van Velde. Ils le savent, ils s’en excusent. La modestie du modèle rejaillit sur eux. Comme ils tâtonnent, s’évertuent, ils se font les apologistes de l’empoignade. L ’ineffabilité de la transposition picturale d’un monde si luxuriant, et en même temps si pauvre, si fragile, les accule à la propre projection de leur affolement devant la faim de créer ». (M.Mathieu, 1975).

Oui, je sais. Oui, je m’en excuse. Oui, nos modesties se confondent. Oui, je tâtonne. Oui, je m’évertue. Oui, à l’empoignade ! Oui, oui et oui ! Qui dira ma faim de créer ?