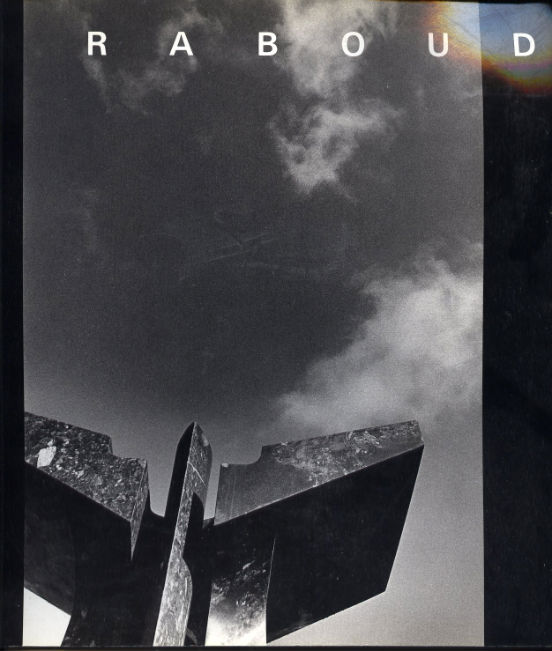

André Raboud.

André Raboud: l’œuvre et ses sources.

«Si ce n’est pas une œuvre en soi, c’est sans corps. Les textes de type complaisant passent dans le domaine de l’anodin. Pour moi, il y a une chose importante dans le travail, c’est de joindre le geste à la parole. L’écrivain doit se mettre en danger tout comme je suis en danger.» Emmanuel Saulnier, Dedans…/Dehors…/Propositions (II), Centre Gérard-Philipe, Brétigny-sur-Orges, 1983.

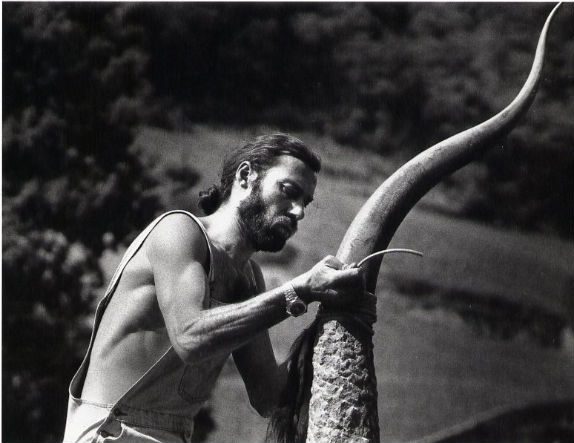

Les œuvres. En 1969, André Raboud s’attaque à la sculpture en faisant preuve de la plus saine des agressivités. Il a vingt ans ! Ses Fleurs d’acier semblent être des plantes carnivores surprises en train de digérer des cailloux. Les ferrailles sont barbues, acérées, dynamiques. L’année suivante viennent s’y adjoindre, ovules en gestation, des pierres que la nature a polies, des galets du Rhône. Le masculin est dressé, la Concentration douce, le féminin est couché, Agression, dure, bien sûr. 1971 : les soudures sont passées à la meule. Fer nickelé ou acier inox, il saute du moins ouvragé au plus ouvragé pour aboutir à un grand ruban, ailes et coquillages. L’exemple de Brancusi amène les pierres semi-précieuses, les oiseaux, les socles et les tiges. La symétrie se biaise. Première fente. 1973 : fierté d’être granitier, métier d’homme. Apparaissent les couples, couples de formes semblables et réduites à leur plus simple expression. Est-elle en suspension sur lui ? Il y a une recherche d’égalité. Ils sont côte à côte, pareils. La fente de 1971 ne s’élargit pas, mais au centre de cette harmonie pénètre, vers 1972-1973, une lame de métal. Le couple s’encolonne. Il faut bien que jeunesse se passe… Taper dans le granit, le marbre ou le porphyre calme les nerfs. La matière résiste, la patience s’impose, l’équilibre des contraires se désire. Quête des essences, décharge des surcharges, culte du noble et de l’érigé. Passéisme ? Et puis, l’anxiété laisse s’échapper trop de force ! La rage doit être domestiquée… Attention ! L’artiste a trop de tempérament pour s’assagir déjà, stagner dans la sérénité. Il va se lancer à la recherche d’un sacré de dimension moderne, planétaire, et ceci en n’abandonnant jamais l’une de ses idées formelles. Par synthèses successives, celles-ci reviennent toutes s’intégrer les unes aux autres. Les idoles d’un musée imaginaire qui stimuleraient l’imagination de l’artiste, syncrétisme absolu, ne se retrouvent jamais telles quelles dans les œuvres. La forme prime ! Le commentaire égypto-boudhico-incaïco-krishnamurtien n’est qu’un supplément d’âme, un amalgame de spiritualités éparses, qui n’affectent en rien le symbolisme élémentaire et anthropomorphique de ce que l’on voit réellement. Cornes et plumes, d’apparitions récentes, n’infirment pas ceci. Nouveaux colifichets, nouvelles connivences !

Brancusi a amené l’unité monolithique du volume, le symbole, la réduction morphologique, la taille directe, le polissage, l’anti rationalisme, les matériaux non-industriels. Se définissant comme un instinctif en quête d’absolu, Raboud reprend à son compte l’une des sentences du maître : «La beauté, c’est l’équité absolue», et il tente de forclore son agressivité, de se réconcilier avec le monde. Il se tourne vers la beauté, la plénitude et vers le symbolisme qu’il estime nécessaire à leur expression. De ces concepts globalisants (beauté, absolu, éternité, etc.), il parle sans pudeur, tout comme il condamne les modes qu’il oppose au «sentiment de grandeur et d’éternité qu’on éprouve face à la nature». (Sylvio Acatos, André Raboud, Editions ABC, Zurich). Après avoir, en 1972, expérimenté le laiton et l’aluminium, il enchaîne en 1973 avec des œuvres en bronze poli d’une sensualité évidente. A Monthey, devant une usine, il place de sveltes constructions géométriques en acier corten. Le marbre fait son entrée, suivi en 1974 du granit et du porphyre. Le bronze poli se géométrise. En 1977, il sculpte des cadres, creusant le marbre pour ne laisser en échancrure que deux formes face à face et se touchant presque. Comme l’aphorisait Brancusi, il faut «créer comme un dieu, commander comme un roi et travailler comme un esclave»…

1978 : la lame est là et y restera. Nous n’avons pas affaire à un moine, à un nouveau Brancusi rustique, mais à un homme qui a besoin de se confronter au monde, de s’affirmer, de ne pas plier l’avant-bras sous la pression de la triviale réalité. Le sacrifice sera bien souvent la mère de ses choses. «Il y a une rupture due à un événement précis – la souffrance et la mort d’un très grand ami. J’ai rompu avec un certain esthétisme. J’ai abandonné une certaine manière de voir les choses… J’en avais assez d’être à la recherche de la plénitude. J’aspirais à une perfection et, pour l’instant, elle me paraît utopique… Je n’étais pas moi-même. J’étais beaucoup plus proche de l’agressivité… Ça ne sert à rien de fermer les yeux. Il y a la mort, c’est une agression.» (Acatos, 1983, p. 77). Souvenons-nous quand même qu’il n’y a que problèmes, évolutions et solutions formelles dans cette œuvre, que la forme dicte tout et que le futur réfèrent sacré est de l’ordre du commentaire. A priori, il n’y a pas une lame mais un volume oblong confronté à des tables, des volumes cubiques ou semi-sphériques. Volume oblong qui peut représenter dans l’esprit du contemplateur un gisant, un outil, ou l’unique battant d’une pendule astronomique, tout en restant une lame. Étrange conversation… En 1978, Raboud se rend compte qu’il doit s’intéresser au quotidien, que la plénitude n’est pas forcément une forme ronde et qu’elle peut se scléroser en attitude de refus face à la vie. Au retour d’un voyage en Amérique centrale, il introduit dans son répertoire la hache et la table sacrificielle, ou du moins des volumes à quatre pieds portant des pièces qui rappellent des objets tranchants. Marteau, faucille, ciseau ou couteau, les outils ont une forte charge symbolique. La hache est quasiment présente en tant que symbole dans toutes les civilisations connues et sa signification va de la guerre à la fécondité en passant par l’illumination. Plus prosaïquement, elle peut même évoquer la virilité, la solitude et la nature par identification à la figure du bûcheron. 1979 : achat par l’Hôpital de Sion d’une pièce monumentale en granit rouge de Collonges. A cette échelle, l’aspect totémique prend une force indéniable. Et c’est dans cette voie que Raboud va continuer, multipliant les références et allusions aux civilisations anciennes, dressant des guerriers celtes dans son jardin et considérant n’avoir pratiquement plus de problèmes formels à résoudre (Acatos, 1983, p. 93). C’est l’intemporel qui maintenant le fascine. «Je pense aux idoles cycladiques et aux statues de l’île de Pâques : le regard part dans l’espace, dans le temps, la forme de la sculpture n’est plus tellement importante, ce qui compte, c’est le regard qui va ailleurs, qui s’empare de tout un espace» (ibidem). En 1980, il taille surtout des tables et, en 1982, trois pièces en grès, véritables pierres tombales, l’une entière, intacte, la seconde rainurée et la troisième garnie dans une fente d’un objet également en grès qui peut aussi bien évoquer un couteau, une hache ou un gisant. Armé du savoir-faire acquis pendant les années 70, Raboud va délaisser l’héritage brancusien pour se tourner vers un imaginaire plus proche de la culture archaïque et populaire. Souvenirs de voyages et mythologie celte. La critique ne s’y est pas trompée : «Loin des bavardages, des enjolivures, l’œuvre tourne de plus en plus le dos aux séductions, pour s’affirmer âpre et forte, de plus en plus rigoureuse et sûre d’elle dans sa démarche. En devenant plus rude et plus austère, elle s’éloigne de la filiation classique pour se rapprocher d’une forme d’archaïsme, en même temps qu’elle accuse un caractère sacré, et même initiatique, de plus en plus marqué. Elle devient toujours plus œuvre de silence et de spiritualité.» (Françoise Jaunin, La pierre philosophale, in Le Matin, 3.5.1982). 1978 est l’année charnière. Une œuvre en grès gris représente déjà une lame dans un autel. Elle est verticale. Ensuite couché ou dressé, va revenir ce motif de la lame insérée dans un ensemble plus grand aux bords courbes ou droits, piliers se terminant par des ailettes. En 1985, il y aura des Tours du silence, ressemblant à la fois à un trône et à une pyramide, des Transi du Cardinal Lagrange et il y aura aussi des Abred et des Hu Kadarn, des Demeures et des Souvenirs de Tikal. Il y a encore des Face à face car «nous sommes tous attirés par ces cailloux ronds et polis, parce que c’est une perfection de la nature. Mais c’est notre perfection que nous devons chercher.» (Acatos, 1983, p. 63). Borne, couple, guerrier, autel, arbre, phallus, mort, fécondité : tout est dit.

Nombreux sont les artistes qui au cours du vingtième siècle ont porté leur attention sur les inventaires de mythes que les historiens, les archéologues, les ethnologues, voire même les sociologues, ont fichés depuis cent cinquante ans. Quel est l’art primitif, archaïque ou populaire qui n’a pas été revisité par la sculpture moderne ? Partant de là, l’usage de matériaux traditionnels (granit, marbre, bronze, bois) se comprend parfaitement. La convention est une revendication : retour à l’ordre ! Par rapport à ses contemporains minimalistes, Raboud pourrait être qualifié de maximaliste. Le volume de ses sculptures est matériel, palpable et très souvent vanté, pour les œuvres monumentales, en termes de poids par les journalistes spécialisés. Ses formes ne sont jamais neutres, strictement géométriques, planes. Verticales ou pas, elles provoquent des associations d’idées anthropocentristes ou d’un symbolisme appuyé puisqu’elles peuvent être décrites en terme de hache, lame, table, tours, etc. Leur échelle n’est pas calculée car pour lui, si l’œuvre tient, ses dimensions sont sans importance. Et enfin, il n’utilise pas de matériaux industriels. Artiste spirituel, il se voudrait dégagé des contingences l’histoire. Animiste comme le sont souvent les artistes, il est intimement persuadé qu’il prête vie et donne forme à l’esprit de la matière lorsqu’il la taille ou la polit. Le monolithe, la stèle, le dolmen, le menhir, la colonne, etc., sont volonté de marquer une continuité transhistorique, sont refus conscient de s’adapter à l’époque.

Les sources. Un consensus, approuvé par l’artiste, règne parmi les commentateurs de l’œuvre : André Raboud travaille dans le sacré. Sylvio Acatos pour rendre compte de son évolution appelle à la rescousse les Incas, l’art nègre et la préhistoire, et Françoise Jaunin, les Cyclades, l’Égypte et l’Amérique précolombienne toute entière. En faisant cela, ils ne font pas allusion à une influence formelle mais à une communauté d’esprit, à un multi pack forme-matière, œuvre-spiritualité, prosaïsme-sacré. Hans-Jörg Heusser, dans son livre sur L’art en Suisse entre 1890 et 1980 (avec Hans A. Lüthy, Payot, Lausanne, 1983), identifie d’emblée lui aussi chez ce sculpteur une forte influence précolombienne. Il signale par ailleurs que l’insistance sur la mort, le funéraire, le sacrifice religieux, les rites archaïques, est un fait d’époque : quantité d’artistes représentent des nécropoles, des mausolées, des pyramides, des sépultures, des objets ou des lieux de cultes funéraires. Ajoutons à cela totems et tabous et constatons simplement qu’une pléiade d’artistes tâtonnent autour d’une étrange fontaine de jouvence avec l’espoir d’y trouver un ressourcement. «L’art doit être délivré du sentiment et de la narcose religieuse» souhaitait Brancusi. Damned ! Encore raté !

Plongé jusqu’au cou dans le bain éclectique du revival spirituel contemporain, un être cherche une identité, et cette quête est à la fois universelle et particulière : y a-t-il des symboles communs à toute l’humanité et si oui, sont-ils atemporels ? Suis-je plutôt que chrétien, un Celte adulateur du Chêne ? Dévoré par la curiosité, nous avons demandé à l’artiste de nous indiquer un certain nombre de ses nourritures spirituelles. Il a eu l’amabilité de nous signaler sa visite au Musée Lapidaire d’Avignon, ses voyages en Amérique centrale et aux Indes, et de nous prêter les ouvrages suivants : Robert Ambelain, Les traditions celtiques, Saint-Jean de Braye, 1945, rééd. 1977; Mircea Eliade, Images et symboles, Paris 1956, rééd. 1986 ; La révolution du silence, Paris, 1970, rééd. 1985 ; Le livre des morts des anciens égyptiens, Paris, 1967, rééd. 1979 ; Fernand Schwartz, Les traditions de l’Amérique ancienne, Saint-Jean de Braye, 1982 ; Patrice Van Eersel, La source noire, Paris, 1986 ; Henri Vincenot, Les étoiles de Compostelle, Paris 1982, rééd. 1985. Nous aimerions, par de courtes synthèses, vous faire partager ce que nous en avons retenu et vous laisser vous faire une opinion, à défaut d’une religion, car il nous semble qu’il ne nous appartient pas de trancher entre les partisans d’une vision désenchantée d’un art qu’ils jugent réifié et leurs doux adversaires qui vont par monts et par vaux répéter que l’enchantement est là pour qui sait le voir. Il était une fois dans une grande forêt…

Mircea Eliade est la caution scientifique de la plupart des néo-néo, pratiquants ou non. Dans Images et symboles, il tient un discours sur la désacralisation relative des mythes. L’homme moderne a une spirituelle altérée mais «tout un déchet mythologique survit dans zones mal contrôlées» (p. 20). On peut donc garder espoir, une «rénovation spirituelle» reste possible. «Seulement pour le répéter, ce trésor mythique gît là «laïcisé» et «modernisé». Il est arrivé à de telles Images, ce qui s’est passé, comme Freud l’a montré, pour les allusions trop crues à des réalités sexuelles : elles ont changé de forme. Pour assurer leur survie, les Images se sont faites «familières». Leur intérêt n’est pas diminué pour autant. Car ces images dégradées offrent le point de départ possible de la rénovation spirituelle de l’homme moderne» (p. 21). On comprend effectivement l’intérêt de cela pour un artiste car qui, si ce ne sont les artistes, crée des images ? De même, Eliade luttant contre le «temps historique» au profit de «l’éternel présent de l’amour et de la religion» (p. 41) ou donnant comme sens à l’histoire l’épiphanie glorieuse et absolue du judéo-christianisme, renforce évidemment le camp des anti-avant-gardes. Dans son étude sur les «Centres de la Terre», il définit l’espace sacré comme étant le seul réel, l’espace prosaïque étant donné comme abstrait, théorique et bien sûr non-essentiel. Eliade justifie par là d’avance l’Abred de Viège ou Le grand passage de Saint-Maurice, plus réel que l’autoroute utilitaire qui le longe. Raboud noue aujourd’hui certaines parties de ses œuvres : le nœud nous dit l’historien des religions est ambivalent. Il peut provoquer la maladie ou l’écarter. Ce qui compte, «c’est l’orientation qu’on impose à la force qui réside dans un liage quelconque…»(p. 148). C’est donc l’artiste, chaman des temps modernes, qui va décider du bénéfique et du maléfique. Eliade, réagissant à la dévalorisation des mythes, tombe dans l’extrême et semble totalement fermé aux mythes de création récente.

André Raboud dit s’intéresser beaucoup aux états entre la vie et la mort. Pour ce qui est des deux livres des morts, l’égyptien et le tibétain, leur contenu poétique apparaît avec évidence et l’on comprend qu’ils aient été traités des dizaines de manières différentes par de nombreux artistes au vingtième siècle. Ils sont l’équivalent de notre Apocalypse selon saint Jean. «Mon abomination est mon abomination ! Je ne mangerai pas ce que j’abomine ! Mon abomination, c’est les excréments, et je n’en mangerai pas ; les déjections, je n’y mettrai pas les mains, je n’y toucherai pas avec mes mains, je ne marcherai pas dedans avec mes sandales.» (Le livre des morts des anciens Égyptiens, p. 139). Le rapport entre le sculpteur et l’ouvrage La source noire peut paraître moins évident sauf à postuler que nous avons affaire, dans les œuvres ou dans l’homme, à un nouveau rite de passage, celui qu’il y aurait entre la vie et la mort. Van Eersel, journaliste à Actuel, décrit des travaux, principalement américains, sur les Near-Death Expérience, c’est-à-dire sur les témoignages de gens qui ont failli mourir. Faisant référence à la mécanique quantique, à l’anthropologie, aux statistiques et à une théorie en cinq stades (1, le mourant a flotté dans l’espace; 2, il s’est séparé de son corps; 3, il a parcouru à une extrême vitesse un tunnel; 4, il a aperçu un rayonnement d’amour; 5, il a pénétré dans ce rayonnement), il signale que, chez ceux qui ont fait cette expérience, «un irrépressible besoin de synthèse les fait s’intéresser à toutes les traditions spirituelles à la fois» (p. 256). Après avoir abordé les mystiques et exposé une thèse qui postule que certains parmi nous sont des mutants, il conclut par l’hypothèse d’un champ morphogénétique nouveau qui permettrait à l’homme d’«épanouir l’inté¬gralité de ses capacités» (p. 265). Bref, ce livre propose aux portes de la mort une nouvelle approche de la vie.

Plusieurs œuvres d’André Raboud se réclament du Transi du Cardinal Lagrange. Ce titre fait référence à un tombeau avignonnais du tout début du quinzième siècle (1402). Le transi est une figuration réaliste d’un cadavre en train de se dessécher, de se corrompre, de pourrir. Il n’est qu’une des trois représentations du cardinal sur le tombeau. Il en est la forme humiliée. Les deux autres sont : 1, «endormi dans la mort et revêtu des insignes de sa dignité»; 2, «agenouillé dans l’adoration tel qu’il fût de son vivant» (Elisabeth Mognetti, Sculpture funéraire à Avignon au temps des Papes, Avignon, 1979). Georges Duby, dans son ouvrage Le Moyen Age (Genève, 1984), donne ce transi comme preuve de l’apparition, au seuil du quinzième siècle, en «réponse aux inflexions nouvelles de l’inquiétude religieuse, [d’] un autre aspect de la mort. Un aspect tragique, propre à inspirer l’effroi et, par ce biais, le mépris de la chair fragile.» (p. 128) Le premier transi connu est celui du médecin Guillaume d’Harcigny et date de 1393. Son «apparition correspond à une profonde transformation des mentalités à laquelle les ravages de la peste n’ont certainement pas été étrangers» (Les Fastes du Gothique, Paris, 1982, p. 142). Le tombeau du Cardinal Lagrange était néanmoins exceptionnel. «S’élevant jusqu’à la voûte, à plus de quinze mètres au-dessus du chœur, le plus grand tombeau du Moyen Age devait sembler quelque étagère géante où la statuaire s’insérait dans un entourage architectural ciselé dans la pierre et terminé par un immense baldaquin. Au transi, présenté sur un relief de pierre, succédaient des figures d’albâtre : le gisant, surmonté du Collège apostolique, puis, disposées sur cinq étages, cinq scènes de la vie de la Vierge […] auxquelles correspondaient cinq groupes constitués de personnages présentés par un saint patron, et choisis dans un évident souci de commémoration politique […]. Toutes les statues étaient largement évidées au dos, pour être moins pesantes» (idem p. 151).

Dans le livre sur Les traditions de l’Amérique ancienne, Fernand Schwartz définit les trois fonctions solidaires et indissociables qui conditionnent l’existence des sociétés traditionnelles : le mythe, modèle et principe, l’initiation, vécu du mythe, et le rite, ressourcement. Il nous révèle que l’une des pyramides dont s’inspire Raboud, celle de Tikal, est la plus verticale d’Amérique. Ces pyramides précolombiennes avaient une fonction astronomique, leur exposition au soleil indiquait heures, jours et années, permettant ainsi de suivre le calendrier sacré. «La pyramide d’EI Tajin comprend 365 niches correspondant aux jours de l’année. Leur creux donnait l’impression du clair-obscur, symbolisant ainsi le mouvement cosmique, fait d’ombre et de lumière, de vie et de mort» (p. 23). L’escalier est la foudre qui permet le contact entre les hommes et les dieux, ses cinquante-deux marches sont un cycle d’année sacrée. Outre leur fonction de calendrier, les pyramides avaient de nombreuses fonctions symboliques. Elles n’étaient pas seulement des nécropoles mais aussi des lieux de culte. «On sème des morts, on récolte des vivants, disaient les Incas.» (p. 158) Arbre cosmique maya, déluge et êtres humains transformés en statues de pierre chez les Quechuas, Intithuatana inca, Quetzalcoatl l’Aztèque, tout ici est matière à inspiration pour Raboud. L’Intithuatana est, par exemple, une pierre qui attache le soleil, un cadran solaire, un guide pour la barque, etc. Faisons quand même remarquer que, en matière de croyance, c’est le sens et non pas la forme qui domine. «La représentation concrète du sacré, son objectivation, ne s’exprime pas chez les Incas à travers des scènes figuratives ou narratives… Elle résulte plutôt d’un choix qu’offre, parmi les multiples manifestations du sacré, l’environnement naturel. La forme insolite d’une pierre, d’un tronc d’arbre, leur situation, les événements auxquels ils sont liés, peuvent être considérés comme le signe du sacré […]. L’un des lieux de pèlerinage les plus révérés des environs de Cuzco, le Kenko, devait son nom et son importance à un simple rocher semblable à ceux que l’on rencontre dans la région. Situé sur un tertre, il était entouré de stalles formant un hémicycle devant lequel se déroulaient les cérémonies. Le caractère sacré du site n’est souvent indiqué que par des entailles faites à même la roche et dont la répétition se poursuit au long d’une paroi» (p. 262).

Le livre de Robert Ambelain, Les traditions celtiques, est l’une des sources de la mythologie personnelle d’André Raboud. En sont issus Hu Kadarn et Abred. De l’exposé qu’Ambelain fait des croyances celtes, Raboud retient le fils et la route, notre vie terrestre. Entouré de Oiw, le père, et de Karidwen, la vierge-mère, Hu Kadarn est le chef, le vaillant, le glorieux, la lumière, le fils, le fiancé, l’amant, l’époux et le maître. Son emblème est le chêne, attribut de la force et, dans le règne minéral, le chêne est menhir. «Aussi bien symbole phallique, évoquant la virilité divine par son œuvre créatrice, dont l’Univers est la preuve concrète, que symbole lumineux, rappelant le jaillissement de la lumière du Matin, le menhir, colonne de pierre non-taillée, demeurée telle que la Nature et les dieux du monde la présentent à l’homme, le menhir jaillit devant nous, hors de la glèbe celtique, comme l’un des trois Rayons Divins à l’aube des Temps» (p. 40). Quant à Abred, il est dans le troisième cercle de la vie d’une âme. Le premier cercle est Keugant, le Monde Vide, lieu de l’existence éternelle de Dieu. Le second est Gwenved, le Monde Blanc, ce que nous appelons le Paradis. Le troisième cercle se divise en sept parties, quatre étant dans le monde visible et deux dans le monde invisible. Abred est dans les deux mondes. Visibles sont Anwn, l’orgueil et le minéral, Gohen, l’injustice et le végétal, Kenmil, la cruauté et la faune, Ank est la fatalité. Invisibles sont Ankoun, l’oubli et Ankou, la mort. Entre le visible et l’invisible, il y a trois pas, le trépas et la transmigration des âmes. Abred est la nécessité d’épuiser la souffrance pour obtenir la connaissance du Tout. «Je suis venu jusqu’à l’état d’Homme, au long du cercle d’Abred, où pénible et vide fut ma condition à travers les Ages, depuis mon dégagement de la Mort dans l’Abîme. Et cela, par la grâce de Dieu, sa grande Bonté et son infini Amour. A travers chaque forme susceptible de renfermer la Vie, dans les eaux, dans les airs, dans le ciel, j’ai enduré rigueurs et tourments, mal et souffrance, et petites et minces furent mes joies, jusqu’à ce que je devinsse Homme» (p. 192).

Dans Les étoiles de Compostelle, roman dédié à Bernard Pivot, Henri Vincenot raconte une initiation druidique exercée sur la personne d’un jeune maçon au temps de la construction des cathédrales, au douzième siècle. Vincenot tend à démontrer l’influence que les Celtes auraient eue sur la religion catholique par le biais d’une mystique des nombres et son livre finit par un diagramme, démultiplication à l’infini du rectangle d’or, que Raboud s’est approprié et qu’il a fait figurer sur ses œuvres monumentales à Vouvry, Viège, Lausanne et Saint-Maurice. Vincenot le stimule : ces ensembles sont parmi les plus réussis de son œuvre. La sublime proportion de l’écrivain, son hexagramme, ses tétraèdres, ses dodécaèdres, son Ordre de Cîteaux continuateur de la tradition celte, ses neuf vierges de l’île de Sein, ses cent quarante quatre pierres levées de Stonehenge, son cercle d’Abred de diamètre 27, sa revalorisation des métiers manuels, son Jésus le charpentier, ses Basques bâtards d’Atlantes, ses réflecteurs paraboloïdes, etc., ouvrent une voie royale à l’imagination du tailleur de pierres.

Un Hindou a développé une morale qui semble satisfaire de nombreux artistes. Son œuvre est simple, non-référentielle, accessible à tous. Est-ce la raison de son succès? Krishnamurti dans La révolution du silence décrit quarante entretiens qu’il a eus en Inde, en Californie ou en Europe avec des gens venus lui demander des conseils ou simplement converser avec lui. En gros, Krishnamurti s’oppose à toutes les religions, à toutes les cultures, à toutes les traditions et surtout à l’usage de la pensée. Il prône la Réalité, le silence et la méditation. Pour lui, il faut s’affranchir de la douleur, de l’angoisse, de l’agressivité, de la résistance, du pouvoir et de l’ego. Nous devons chercher les réponses à nos interrogations en nous-mêmes et nous méfier de l’intellect, notre pire ennemi. La méditation, but du non-enseignement krishnamurtien, est inaction totale, oubli. «La méditation est un mouvement dans l’immobilité. Le silence de l’esprit caractérise l’action vraie. L’action engendrée par la pensée est une inaction, cause du désordre» (p. 69). «Méditer, c’est se vider du connu.» (p. 117) A un homme lui disant que la réalité, bien qu’il la regarde en face, en l’occurrence sa belle-mère, continue à le tourmenter, le sage répond: «Voyez l’action de votre belle-mère et voyez vos réactions, sans les réactions secondaires de plaisir ou de douleur. Voyez-la dans un état de liberté. Alors votre action pourrait être de ne pas tenir compte de ce qu’elle dit ou de sortir de la pièce. Aucun de ces deux cas ne comporterait une résistance. Cette lucidité sans option est la liberté.» (p. 85)

Au terme de cet inventaire, 1969-1989, Vingt ans de sculpture, nous avons vu Raboud, après une brève période agressive d’affirmation de soi, créer pendant dix ans des formes harmonieuses, couples sereins. Il s’inspirait de Brancusi, variait les matériaux, apprenait son métier. Ensuite, ces dix dernières années, il part dans une autre voie, mixte d’un axiome druidique: «Honore les Dieux, sois bon, cultive les vertus viriles…» (Ambelain, op. cit. p. 7), et d’une volonté de se bâtir une imagerie personnelle. Peu concerné par l’actualité à Sylvio Acatos qui lui demande «Comment articulez-vous votre sculpture à l’époque ?», il répond: «Je n’y ai jamais pensé.» (Acatos, 1983, p. 95) Il n’en est pas pour autant en dehors du monde. Le cinéma, la bande dessinée, le hard-rock, la musique contemporaine, etc., ont eux aussi largement puisé, cette dernière décennie, dans l’archaïsme des pavanes pour infante défunte. Le sacré de Raboud a deux axes : le fils dressé et les morts couchés. Les autels sacrificiels en sont la médiation. Les tombes sont des exorcismes: le fils s’est déjà sacrifié. La mort, la souffrance, le deuil sont dans le passé. Raboud n’est pas habité par une passion pour le morbide. Il est poursuivi par un cauchemar qu’aucune pierre tombale, qu’elle soit gothique ou maya, n’arrive à écraser dans le sol. Ouverture, doute, ténacité, conscience de soi, ressassement…, humaine condition dans une époque qui n’est sans doute ni pire ni meilleure que celles qui ont précédé. L’œuvre de Raboud est pétrie d’orgueil. Cela donne tout son prix au formidable ricanement sarcastique du refoulement. Un bon vieux fantôme traîne ses chaînes dans la nuit noire de son inconscient. On entend un bruit sourd et continu. Est-ce la massette qui s’abat sur le burin, ses dents qui grincent ou son cœur qui s’affole ?

Éditions des Musées cantonaux du Valais, Sion, 1989.

La nuit du condor.

Du sang. Massacre. La force brute contre l’élégance, la finesse, le désintéressement. Tout ce qui est noble est condamné à périr. Pile ou face ? Lave rouge, fonte d’acier, corne : des armes ! You don’t have to be beautiful for make me out… Quel tendeur ! Et il ne doute jamais. Le repos du guerrier… Être prêt à mourir pour défendre son territoire, ses biens et ses femmes ne suffit pas. Car l’Autre, le dieu à six pattes, il s’en fout, il tue… Reliques ensevelies, stèles, magie, le passé cherche à prendre le pas sur le présent.

La pierre a été violée, sa souffrance reste perceptible à qui ressent. Le cuir a été tressé par deux puissantes mains d’étrangleur. Et les poils ? La touffe… Pas de message ni de massage, rien que l’essentiel : la guerre, la mort, la prière et le plaisir.

N° VII de la Revue TROU, avril 1990.

ANDRÉ RABOUD

Il y a longtemps que j’ai pris le contre-pied des artistes qui doivent montrer qu’ils sont artistes, vivre comme des artistes, tout ce folklore, ceux qui sont tout le temps à pleurnicher sur la vie. Pourquoi les artistes ne pourraient-ils pas aller dans de bons restaurants et rouler dans de belles voitures ? Ces normes du XIXe siècle, ces bérets, ces mansardes, ces deux-chevaux, je n’ai jamais fonctionné à ça. Je n’ai pas du tout envie d’être riche, si j’ai du fric – ça m’est arrivé d’en avoir pas mal – je le dépense. Je veux profiter de la vie. J’ai toujours été convaincu que si tu en as très envie sensitivement, intellectuellement, tu ne peux pas te tromper et là, la finance n’a plus d’importance. Si on décide de vivre un certain temps, il n’y a rien de pire que de passer devant un truc que tu as fait à la retirette. Les grandes pièces qui te restent, les dettes, c’est traumatisant pendant six mois mais le temps résout tout. J’aime mieux être angoissé parce que j’ai fait un grand truc et que je ne sais pas comment le payer que d’être angoissé parce que je ne l’ai pas fait. Quand tu es à l’atelier qu’est-ce que tu en as à foutre d’être introverti ou extraverti, c’est l’atelier qui compte ! Moi, j’utilise ma sensibilité pour comprendre l’incompréhensible, c’est l’angoisse : un mètre de plus, un mètre de moins, c’est loupé ! Ça fait des sacrées nuits blanches mais c’est pas pour ça que tu dois en faire un chef-d’œuvre de littérature. Il y a gestation. Parfois, il y a des mois où tu n’as rien dans le cerveau, tu sens tout et il n’y a rien qui vient, c’est atroce. Puis d’un coup, il y a l’état de grâce. Ça ne sert à rien d’être volontaire. Mais j’attends. Je dors avec, mange avec, je fais la fête avec mais sans y penser, graver dans un coin de ma tête, des sortes de petites étincelles qui viennent et d’un seul coup, paf ! T’es juste ! Tu pourrais photographier l’image dans le cerveau et le rendu, c’est exactement ça.

Bex & Arts 90, Le Dormeur du Val, 1990.