Young Sun Noh : Je me rappelle que pendant le dérushage tu as beaucoup insisté sur le fait qu’il y avait des matières très différentes. Tu disais : Il y a celle-là, mais il y a aussi cette autre et encore cette autre-là. Après avoir dérushé les archives de ta mère en 16mm, on fait un petit débriefe. Je relève que ceci est génial, puis que j’ai trouvé ça intéressant, puis autre chose encore, et là tu dis « Sun il n’y a pas que ça ! Viens voir autre chose ! ». Et tu me fais découvrir complètement autre chose, avec les séquences en vidéo de théâtre filmé avec des jeunes et leurs entretiens. Je m’exclame avec plein de joie « oh c’est vraiment intéressant, ça parle de ça ! Je vois ça ! Je sens ça ! Et hop tu me dis « Pas si vite ! parce qu’il y a aussi d’autres choses ». Et tu me montres alors le super 8, que tu as filmé à Niamey. Et ainsi de suite. Tu insistais sur le fait qu’il fallait que tout soit dedans. En général, quand on dérushe, on sélectionne. Je n’aime pas dire qu’on jette les choses, mais on y va, on choisit. Là, il fallait choisir en ayant tout très présent en tête. C’était une étrange tâche. Il me semble que tu avais déjà ce désir à ce moment là – faire un film à partir de ces matières hétérogènes, à partir de ce « tout ». Est-ce que tu avais déjà ce désir, cette envie pendant le tournage ?

Aminatou Echard : Je ne pense que j’en avais conscience à ce point-là. Ou plutôt je n’ai jamais pensé l’ensemble de la matière du film comme étant si hétérogène, disparate. Pour moi, c’était déjà un tout formé de multiples. Par exemple, bien avant le tournage j’avais commencé à refilmer les archives 16mm avec la table de montage 16 au Polygone étoilé, et je sentais que cette matière-là ferait partie de l’ensemble. Et comme il y avait des images en 16mm, je savais que faire accepter le Super 8 ne serait pas évident. Mais je filme toujours en Super 8 quoiqu’il arrive. Au Niger je me suis réservé du temps après que l’équipe de tournage soit partie pour filmer avec ma caméra, seule. J’avais réfléchi aux plans qui pourraient rencontrer les images tournées en vidéo mais comme chaque fois quand je filme en super 8, j’ai pensé d’abord au désir que j’avais du geste caméra. Si c’était dans le film ce serait bien, mais sans obligations. J’avais cette envie de construire avec beaucoup de matières différentes, tout en me demandant comment il serait possible qu’elles s’acceptent entre elles, sans se détruire. Après le tournage se sont rajouté d’autres matières, avec les images tournées au smartphone. Et là, on ne parle pas de la matière sonore qui elle aussi est très riche ! des sons d’archives, des sons directs pris pendant le tournage, et tous les autres sons rassemblés et enregistrés à côté !

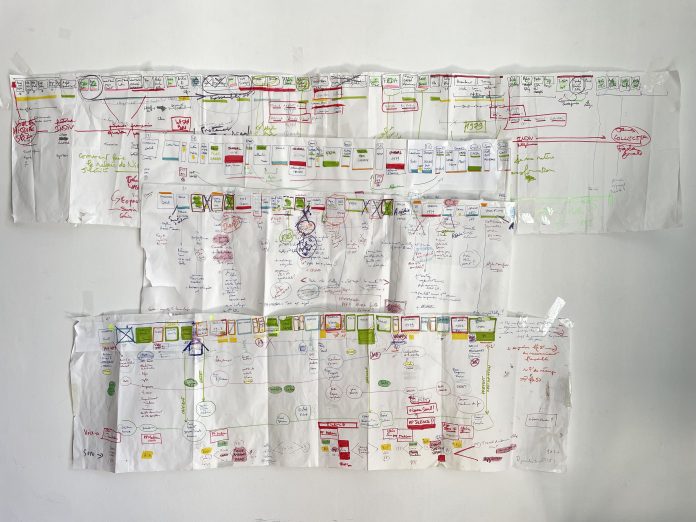

Quand on a commencé à faire de petits essais au début du montage, et qu’on cherchait le début, j’avais l’ensemble en tête. Je n’y arrivais pas quand toi au contraire tu lançais l’histoire de plein de façons différentes. De mon côté, je me demandais « comment peut-on penser le début du film alors que qu’il y a toutes ces matières-là ? » C’était difficile. Tout était possible, tant d’histoires pouvaient surgir. J’aurai voulu avoir le temps de chercher le film avec des débuts différents mais il fallait avancer.

Je sentais que cela fonctionnait par « blocs » et qu’ils devraient rester relativement bruts. Puis qu’on passerait d’un bloc à l’autre. D’un espace à l’autre, d’un temps à l’autre. On s’est demandé comment faire lorsque le récit qui s’installe n’est pas linéaire.

Une amie m’a dit qu’il y avait des formes différentes à l’intérieur du film et que chaque matière d’images, chaque séquence est presque un petit film en soi, avec une manière de récit, un ton, un rythme, un travail sur le fond. Je n’avais pas réalisé qu’on pouvait voir le film autant éclaté, en séparant les formes et les matières qui sont différentes. Car J’ai pensé le film comme une seule matière, comme « un ». Comme un thème et ses variations, en musique.

YSN : On a commencé par faire des blocs, il y avait par exemple cette séquence de ton père avec les lettres. Tu as mis sa voix en off sur l’image de la lettre, filmée en super 8, alors que jusque-là on n’avait jamais utilisé ce procédé-là. Je t’ai dit que c’était quand même un peu étrange et tu répondais que cela ne te surprenait pas. S’il le fallait, alors il le fallait. Pour la grammaire de ce film, ta grammaire, on pourrait dire que c’était presque de ne pas avoir de grammaire ou bien comme si à chaque séquence, on pouvait avoir des exceptions de conjugaison.

Donc, ce n’était pas parce que dans les autres séquences il n’y avait pas de voix off sur les images en super 8, que là, on ne pouvait pas en poser une. Du coup, toutes les règles de montage, on les a défaites puis refaites.

Tu ne voulais pas avoir une cohérence formelle, qui engloberait le film. Tout était possible. On sortait de la grammaire. On sentait bien qu’on débordait, on se disait : est-ce qu’on y va complètement ou pas ? Parce qu’il faut aussi le temps de s’imprégner de la matière, mais pas seulement de la matière, il faut découvrir un mode de langage, les formes, la pensée, tout. Et il fallait que ça soit évident.

AE : Oui, je voulais que l’on puisse accepter chaque forme, au moment où elle arrivait, tout en gardant l’unité du film. Travailler le rythme, ne jamais revenir en arrière, avancer, sachant qu’on n’y reviendrait pas. Alors chaque moment passé avec chaque matière, chaque rythme, chaque personnage, deviendrait « précieux ». Comme lorsque l’on vit, on ne revit jamais les mêmes choses.

YSN : On n’y revient pas. On n’a jamais découpé une séquence pour y revenir plus tard. Sauf avec ton père. On le retrouve. Avec lui, il y a une exception à la règle. On joue aussi avec des exceptions, des variantes. D’où vient cette idée que tu ne voulais pas revenir sur la même séquence ?

AE : Je crois que ça s’est imposé au retour de tournage. Quand on a dérushé. Même si d’emblée, dès l’écriture, il y avait déjà l’envie de composer avec des matières différentes. Chacune implique un rythme différent, un geste différent, un travail différent. Et c’est ce qui m’intéressait.

Je craignais qu’on ne trouve pas la forme qui ferait accepter de passer de l’une à l’autre, mais je crois que cela s’est imposé.

YSN : Pour toi cela s’est imposé, un peu de la même façon que de ne pas revenir sur chaque moment, car cela aurait perdu la force de chaque séquence ?

AE : Oui, quand on la découvre, on sait qu’on ne la reverra plus. Assez rapidement on a su que ça fonctionnerait comme ça. Et que nous pourrions cheminer comme cela dans le film. Mais le premier ours semblait loin.

YSN : Pas si loin finalement. Il y avait la première ourse de 3h 20 ensuite on est passé à 3h. Mais en termes de mouvement général, il n’était peut-être pas si différent du film final. On a surtout épuré à l’intérieur de chaque bloc.

AE : Une drôle de particularité pour ce film, à chaque fois que je retirai quelque chose, tu en rajoutais une autre, et inversement ! On en riait, en disant « c’est bizarre, le montage, c’est couper, or pour ce film on en vient toujours à rajouter » Il a eu très vite une durée aux environs de 2 heures, il a beaucoup bougé mais n’a pas réduit.

YSN : La question, c’était : chaque bloc avait une singularité et une grammaire exceptionnelle. Du coup, comment faire sans perdre la force de chaque bloc ? Comment on fait ? Comment articuler les uns avec les autres ? Et c’est très délicat : si on va trop loin dans un bloc, il devenait difficile de passer à un autre. Ces moments d’articulation se sont trouvés petit à petit, à mesure qu’on arrivait à trouver l’ordre des blocs. On doit trouver le bon équilibre pour rentrer dans une forme, l’accepter, puis en même temps aller jusqu’à l’épuisement pour pouvoir passer à la suivante, pour être curieux ou avoir envie de changer d’univers et d’aller dans le sens.

AE : Il y a aussi le son, on ne doit pas oublier. Avec la vidéo, c’est quelque chose de très brut. C’est plus difficile d’accepter du son non synchrone, et pourtant je crois qu’on a réussi quelque chose sur deux plans. Sur le plan de mon père au jardin, il y a les oiseaux du désert de 1967. On n’est plus dans le son direct. Et dans le plan de Niamey la nuit, après la séquence de rencontre discussion des jeunes hyper bruyante, la rue la nuit si calme détonne, on a aussi réussi à décoller le son, à s’affranchir du réalisme du son synchrone. Et la rue ouvre sur quelque chose d’étrange. Il y a des petites choses comme ça où je me dis tiens, c’est possible de construire avec du son non synchrone aussi en vidéo, mais globalement la vidéo ne tend pas vers ça et c’est ce qui m’ennuie. On parle en général peu du son, mais ça m’est essentiel. Le montage son a commencé dès l’écriture, car nous avons commencé à penser le son avec Gil Savoy dès le début, dès la numérisation des bandes. Il a fait beaucoup d’expérimentations, et nous avons commencé à élaborer par le son les passages d’une époque à l’autre, et d’un espace géographique à l’autre. Ensuite, au montage image, ce mode de récit par bloc devait déjà être induit par la pensée du son que nous avions travaillé.

Ça vient de loin. J’ai fait un travail de terrain d’ethnomusicologie il y a longtemps qui portait sur la musique de fanfare dans la fête en l’honneur du saint patron de la ville de Potosi, San Bartolomé, en Bolivie. La fanfare joue des heures et des heures en continu. Et il y a des petits thèmes musicaux qui sont répétés. Par exemple, un thème musical peut être répété pendant 20 minutes. C’est une très courte phrase musicale qui dure 30 secondes ou une minute et qui est répétée pendant 20 minutes. Et puis après, tu pars sur un autre thème. Mais pour faire la transition d’un thème à l’autre, il y a de courts éléments qui ont comme fonction d’articuler un thème à un autre. C’est très précis. C’est un peu comme les conjonctions de coordination, ou un signal qui annonce la suite, mais une suite précise déjà connue. Et j’ai travaillé la structure grammaticale de ces 7 h continue. J’ai enregistré, je ne sais pas, 15 fois 7 h de musique, avec la même fanfare. Et puis j’ai analysé comment toutes ces temps de musiques-là étaient construits, comme une analyse linguistique. J’avais presque enfoui ce travail-là, mais aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est comme ça que le film fonctionne. Qu’il est constitué comme ça, avec des thèmes courts, qui seraient un certain type de plan, qui articulent chaque bloc les uns avec les autres. Il y a des plans de respirations qui ouvrent sur un type de texture, d’image, et d’autres, différents, sur un autre type.

YSN : C’est quels plans par exemple ?

AE : Il y a le plan du fleuve, le plan de la ville dans la nuit, sans paroles, qui annoncent un passage à un autre temps. Mais lorsqu’on arrive au plan dans le jardin avec mon père, il y a une succession de plans et plus un seul. Ça change. Le fleuve, c’est un plan qui nous amène à une parole. Il n’a pas le même statut que le plan de respiration de la ville. La nuit, on est posé, on respire, on reprend, on peut reprendre notre souffle, notre souffle avant de passer à autre chose. Et d’ailleurs, c’est drôle parce que, après la ville, la nuit, on a Rolly qui marche et après le fleuve on a la traversée en voiture, avant d’arriver à la parole. C’est drôle parce que ça ne peut fonctionner que comme ça et pourtant ce n’était pas calculé. Et je ne crois pas qu’on le ressente comme ça. On pourrait trouver d’autres exemples. A la séquence de parole d’Aziz, le plan de respiration est inversé, il est en action, il marche et la respiration se fait après la montée. Giovanna Marini, la musicienne qui a bouleversé mon rapport au son, parle de « micro variante » dans les chants de tradition orale. J’aime penser les choses, le montage, comme ça.

YSN : Tu disais souvent que ce film-là ne pouvait être autrement, que le film a résisté à lui-même. J’ai l’impression que tu voulais le maîtriser tout en laissant la matière exister par elle-même, libre.

AE : Oui, le cinéma doit être vivant. Les matières ont chacune leur forme de vie, de souffle intrinsèque. Les choses peuvent être remises en question simplement parce qu’on se déplace un petit peu, et on ne voit plus les choses de la même façon. Tout doit être assez souple pour pouvoir se déplacer et bouger à l’intérieur du film. Je ne veux pas apporter des réponses, je n’en cherche pas. Mais si je peux avec le film permettre de faire un pas de côté pour voir autrement les choses, et inviter à penser, alors c’est bien.

Le Grand Tout (119’, Niger France, Prod Survivance, Arte la Lucarne)

De Aminatou Echard

En collaboration artistique avec : Karim Abdelaziz

Avec Rolly Bienvenue et les étudiants de la filière Art et Culture de l’Université Abdou Moumouni de Niamey

Production : Carine Chichkowsky

Montage : Young Sun Noh

Son : Gil Savoy

Images : Aminatou Echard, Sylvain Dufayard, Abdoul-Kader Amadou Maiga, Chaibou Koraou Aïcha, Halidou Adamou Abdoul-Kader, Mounkaila Djibo Abdoulaziz, Nicole Echard.

Film visible à cette adresse jusqu’au 9 octobre 2026 : https://www.arte.tv/fr/videos/114582-000-A/le-grand-tout-l-ethnologie-les-etudiants-nigeriens-et-nous/