performance sonore et visuelle

de l’aube au crépuscule

décembre 2011 du 21 à 17h au 22 à 7H00

galerie « hors les murs » marseille

dérives sonores/

David Merlo

distorsions sténodactylos/

Darjeeling Bouton

étendue culinaire/

Ol et Anneso

trace sonore/

Jérôme Fino

trace visuelle/

Anne Foti

parallaxes

l’improbable

artcade

marseille expos

marie romezin

archeopterix

l’autre nuit

Entre crépuscule et aube, durant près de quinze heures David Merlo, musicien, et Darjeeling Bouton, vidéaste, proposent une traversée sonore et visuelle, une errance faite de champs de tensions et d’épuisement. Par la mise en oeuvre et en espace d’un dispositif minimal, ils se prêtent au jeu de l’épreuve d’une expérience des limites. A travers un geste vain et irraisonné, cette performance invite au vertige d’un flux continu résonnant au-delà de ce temps imparti.

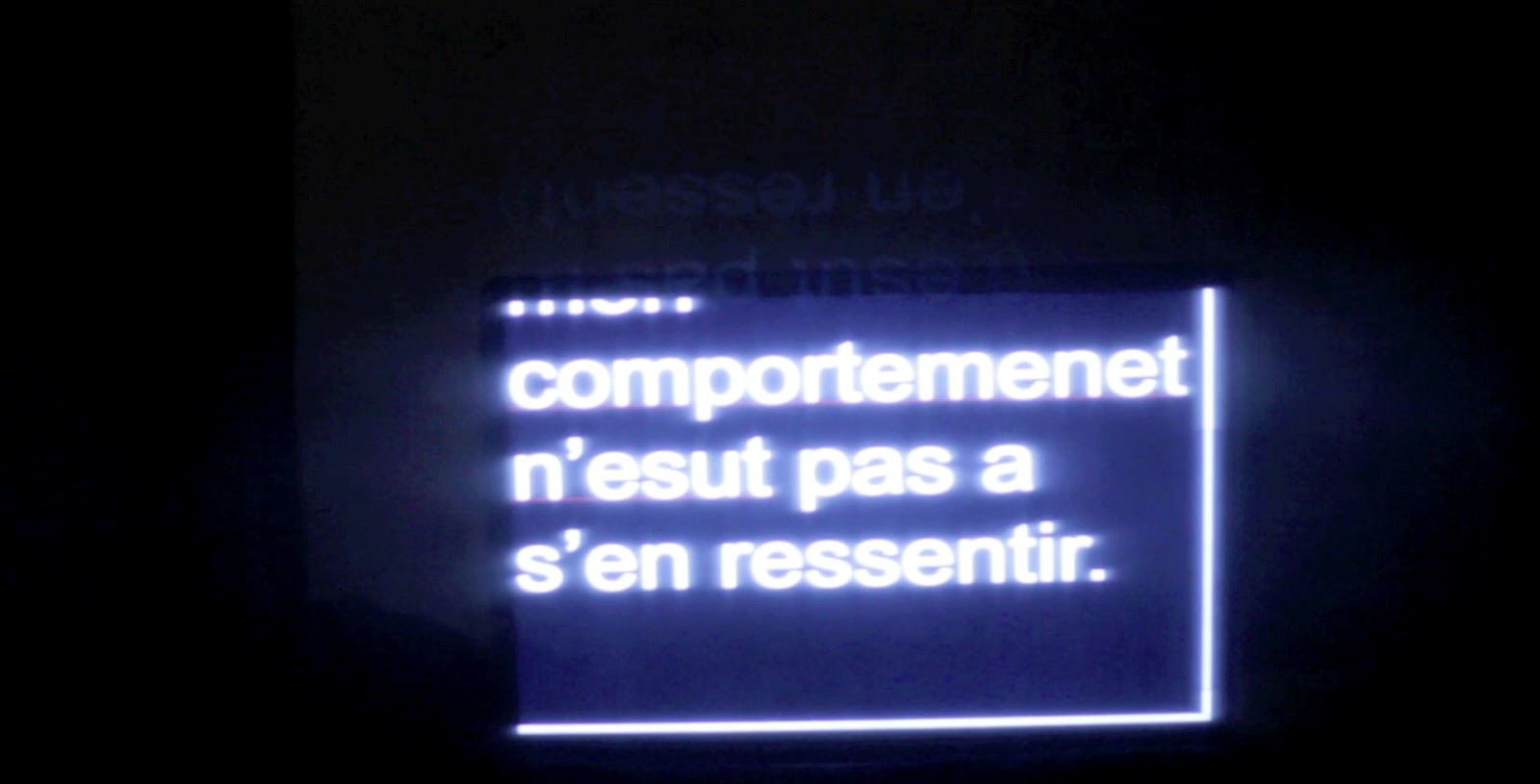

Quelqu’un, dans la pénombre, retranscrit en continu, via un clavier d’ordinateur, une partie du texte, saisie au hasard, sans jamais en atteindre la fin. L’écran que seule Darjeeling Bouton ne voit pas, donne à voir une image noire sur laquelle des mots s’entassent dans un défilement vertical évoquant les prompteurs des plateaux télévisuels. Dans la mécanique répétitive de la frappe, le geste s’épuise, et ainsi désintègre cette parole. Dans le même temps, quelqu’un d’autre, à peine plus visible, joue, sans discontinuer, d’improvisations sonores, à l’aide d’une basse et d’ustensiles divers. Profitant de la toute puissante solitude, re-produisant et usurpant les carburants de l’extrême redondance, David Merlo balance des ondes, coûte que coûte. La silhouette imprécise du public, présence fugitive, libre, incertaine, fluctuation d’énergies et de murmures, compose le presque recueillement ou la dispersion, mouvements contradictoires de cette tentative, insaisissable dans son ensemble. La durée démesurément longue empêche le spectateur d’assister à son intégralité, le laissant là, livré à sa perception immédiate.

une voix mutique

La lecture de L’Innommable écrit en 1947 par Samuel Beckett en est l’origine. Lire ce monologue infini, texte replié sur lui-même, c’est faire l’expérience d’une parole errante, infatigable qui apparemment dit toujours la même chose, comme privée de centre. Elle ne commence pas, ne finit pas, ne s’arrêtera jamais. C’est dans l’accumulation que se constitue ce corps sans limite éclaté. Incessante, interminable, cette parole traverse celui qui l’écoute, le faisant basculer dans l’abîme du doute de sa propre existence. Elle fait entendre pendant près de trois cents pages le même mouvement heurté, le piétinement de ce qui n’avance jamais. C’est à épuiser l’infini qu’est condamné L’Innommable.

On entre dans l’intimité d’une nuit artificielle, celle de la solitude essentielle. Une nuit qui remue avec tout ce qu’elle suggère d’étrangeté. Cette expérience opère entre crépuscule et aube, lors de la nuit la plus longue de l’année, celle du solstice d’hiver. C’est là l’instant du repli le plus intense du Soleil, qui semble avoir été arrêté dans sa course. Cette nuit appelle un espace hors du monde, à son envers, comme possibilité de traverser sans repère une transe, donc un passage, vers le corps sans limite de l’Innommable. La musique et la nuit entretiennent un rapport profond et secret qui peut déchaîner des forces irrationnelles, suspendant les règles du temps diurne. La nuit n’est pas seulement une suggestion psychologique : c’est le moment où les bruits de l’activité humaine se taisent et où ceux de la nature reprennent leurs droits, nous ramenant à un stade archaïque ; celui où l’obscurité semble amplifier ces bruits en les rendant « acousmatiques » (invisibles) et faire le vide autour du son ; celui enfin, où la vue cède à l’ouïe sa prééminence.

l’innommable

« (…) ce sont les derniers mots, les vrais derniers, ou ce sont les murmures, ça va être les murmures, je connais ça, même pas, on parle de murmures, de cris lointains, tant qu’on peut parler, on en parle avant, on en parle parle, ce sont des mensonges, ce sera le silence, mais qui ne dure pas, où l’on écoute, où l’on attend, qu’il se rompe, que la voix le rompe, c’est peut-être le seul, je ne sais pas, il ne vaut rien, c’est tout ce que je sais, ce n’est pas moi, c’est tout ce que je sais, ce n’est pas le mien, c’est le seul que j’ai eu, ce n’est pas vrai, j’ai du avoir l’autre, celui qui dure, mais il n’a pas duré, je ne comprends pas, c’est à dire que si, il dure toujours, j’y suis toujours, je m’y suis laissé, je m’y attends, non, on n’y attend pas, on n’y écoute pas, je ne sais pas, c’est un rêve, c’est peut-être un rêve, ça m’étonnerait, je vais me réveiller, dans le silence, ne plus m’endormir, ce sera moi, ou rêver encore, rêver un silence, un silence de rêve, plein de murmures, je ne sais pas, ce sont des mots, ne jamais me réveiller, ce sont des mots, il n’y a que ça, il faut continuer, c’est tout ce que je sais, ils vont s’arrêter, je connais ça, je les sens qui me lâchent, ce sera le silence, un petit moment, un bon moment, ou ce sera le mien, celui qui dure, qui n’a pas duré, qui dure toujours, ce sera moi, il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il faut les dire, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent, étrange peine, étrange faute, il faut continuer, c’est peut-être déjà fait, ils m’ont peut-être déjà dit, ils m’ont peut-être porté jusqu’au seuil de mon histoire, ça m’étonnerait, si elle s’ouvre, ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut continuer, je vais continuer. »

L’innommable, Samuel Beckett