Avertissement (de Chris Marker) au lecteur

Le texte ne commente pas plus les images que les images n’illustrent le texte. Ce sont deux séries de séquences à qui il arrive bien évidemment de se croiser et de se faire signe, mais qu’il serait inutilement fatigant d’essayer de confronter. Qu’on veuille donc bien les prendre dans le désordre, la simplicité et le dédoublement, comme il convient de prendre toute chose au Japon.

1

Insomnie de l’aube à Tokyo. Les voix des corbeaux porteurs de dépêches qui s’annoncent à tous les octrois commencent de se perdre dans les bruits de la ville. Aux gares terminales se mettent en marche les trains de couleur — vert Yamanote, bleu Tozai, rouge laque Marunouchi, nom et couleur à jamais inséparables — qui vont emplir la matinée d’une rumeur grandissante de bowling, dominée par l’impériale corne de brume du Shinkansen. La neige du téléviseur encore allumée va bientôt s’effacer devant la première mire, mais en ce moment il ressemble plutôt à une de ces lanternes blanches et carrées qu’on voit à la télévision, justement, dans les histoires de samourais et de fantômes. C’est ce qu’on appelle une mise en abîme. La Dame des actualités du matin apparaît sur l’écran, ou la première pub, ou Doraemon le chat-robot. Tiens, se dit-on, une autre journée est passée. Comme si c’était seulement au réveil, en se retournant sur elle, qu’on pouvait prendre les vraies mesures de cette journée vécue hors du temps, dans une zone de silence au milieu du son, d’immobilité au centre du manège, dans un goût d’éternité que nous appellerons Japon comme d’autres l’appellent Hollande. Ici, le Temps est une rivière qui ne coule que la nuit.

Inventer le Japon est un moyen comme un autre de le connaître. Une fois dépassées les idées reçues, une fois contournée l’idée reçue de prendre le contre-pied des idées reçues, mathématiquement les chances sont les mêmes pour tous, et que de temps gagné. Se fier aux apparences, confondre sciemment le décor avec la pièce, ne jamais s’inquiéter de comprendre, être là — dasein — et tout vous sera donné par surcroît. Enfin, un peu.

“We Japanese have a very special relationship with cats.” C’est Toru Takemitsu qui t’a dit ça hier soir, dans un petit bar de Shinjuku. Venant d’un des plus grands musiciens vivants, la confidence est précieuse. Derrière lui, rangées côte à côte, les bouteilles de whisky des habitués du bar sont rondes et lisses comme des tortues. Et l’association de ces deux mots, chat et whisky, t’a fait passer dans la tête, comme une névralgie, le regard d’un chat qui s’appelait précisément Whisky — nom assez improbable pour un chat du douzième arrondissement, mais c’était ainsi. Et il suffisait que du premier étage tu l’appelles, sans même forcer la voix : “Whisky” pour qu’il lève sur toi ce regard — et bien oui, inoubliable… Quelques microsecondes plus tard il était là, sur le balcon, par une de ces compressions de l’espace-temps que les chats sont seuls à connaître, avec quelques ascètes tibétains. Le chat Whisky est mort écrasé par un camion et tu lèves ton verre à sa mémoire, à la mémoire de ton autre ami-chat bleu russe, bleu Tozai, à la mémoire de la chouette effraie qui est morte un jour sur ta main, étouffée par la boule qu’elle avalait avec une hâte de chasseresse. Tu te demandais quelquefois comment ils voyaient les hommes, ces animaux. Pour les chats, il n’était pas si sûr que leur humain représente une personne unique : plutôt une espèce de troupeau, dont ils venaient vérifier avec curiosité s’il se présentait toujours dans le même ordre, vertical ou horizontal, ici la tête, ici les pieds. Pour la chouette, nous étions peut-être de grands ombres indistinctes, pas hostiles, mais indéchiffrables. Pendant qu’elle luttait pour retrouver le souffle, pendant que pour la première fois le vertige de la mort entrait dans sa tête de chouette, ses yeux disaient: “ombre tu me tues, ombre, tu m’abandonnes” et sa dernière convulsion a refermé sur ton doigt un nœud de serres aiguës, fatales aux rongeurs. Ton doigt est resté bleu pendant des semaines, bleu comme le chat russe, comme la Tozai Line, et longtemps tu as porté sur toi ce signe, lent à s’effacer, comme un remords.

D’autres ce soir boivent peut-être à la mort des rois, à la mort des empires. Nous, à Shinjuku, buvons à la mort des chats et des chouettes. Quoi de plus naturel ? A un quart d’heure de marche, et sans sortir de Shinjuku, nous trouverons le temple de Ji Cho In, à Nishi Ochiai, où l’on prie pour les chats du monde entier. Un superbe maniki neko, le chat-qui-te-salue, mascotte des commerçants avisés et des prostituées attentives, veille à la porte du sanctuaire. Le bonze dévoile pour quelque obole les statues de chats offertes — au XVIè siècle par un chef de guerre dont la route avait été coupée par un chat noir (et qui, au lieu d’y voir un mauvais présage comme n’importe quel Européen borné, suivit le chat et fut guidé vers une position stratégique qui lui fit remporter la victoire) — au XVIIè siècle par un marchand dont le chat, du seul éclat de sa présence qui attirait les clients, fit la fortune — et au XVIIIè siècle par une Belle Dame dont, jusqu’à ce jour, tu n’as pas compris si elle avait un chat, si elle était un chat, ni ce qu’elle venait faire dans l’histoire. Mais tu as appris à ne pas poser de questions. Ce que dit le conte est vrai de ce que le conte dit que ce que dit le conte est vrai, comme conterait la Demoiselle du carrefour de tes voyages.

Quand tu es revenu pour la première fois en Europe avec tes histoires de chats japonais, tes amis y ont vu la preuve qu’un maniaque trouve toujours de quoi alimenter sa manie. Il a fallu leur montrer les images de Ji Cho In, du cimetière des chats à Go To Ku Ji, avec ses douzaines de Maniki neko étagés, leur prouver que, dans le bloc 1-16-1 de Ginza Chuo-ku, les enfants ont dessiné une marelle à chats, et qu’un vrai chaton est venu y faire sa sieste, leur jurer qu’une chatte avait laissé ses initiales dans le béton de Shimbashi. C’est tout de même en ouvrant devant eux le livre publié en 1980 par Keibunsha, et qui fait le recensement méthodique, plans à l’appui, de tous les lieux de Tokyo connectés au Chat, que tu les a sentis un peu ébranlés. Voir imprimé sur papier glacé, avec des précautions de géographe, le plus sûr moyen de trouver le restaurant d’Iriya où l’on peut dîner parmi des chats en liberté, ça impressionne. Alors tu as pu leur raconter mieux les autres rencontres, celle des jumelles dans le train qui te menait à Go To Ku Ji, justement (il pleuvait comme dans Rashomon, tu ne savais pas encore où était le temple, tu arrêtais les passants en disant “neko” et en joignant les mains dans le geste de l’oraison bouddhiste : ils comprenaient tous, mais tous ne savaient pas, il t’a fallu une heure et plusieurs versions, toujours comme dans Rashomon, pour te trouver enfin devant des rangées de chats qui te saluaient, te remerciaient d’avoir fait pour eux tout ce chemin, sous cette pluie… Tu t’es inquiété plus tard : enfin, dans toute l’Asie, le chat traîne une sale réputation. N’est-il pas le seul animal à être arrivé en retard à la mort du Bouddha ? Justement, a-t-on répondu. On doit être d’autant plus compatissant envers lui qu’il porte cette faute. Et cette façon de soutenir le plus faible, to side with the undercat, mise en regard de la réputation établie — et justifiée — de cruauté des Japonais, t’a ouvert une nouvelle fenêtre.

A Shinjuku encore (décidément tu y passes ta vie), sur le toit des petites boutiques qui bordent la sortie sud du tunnel pour piétons, un chat t’a salué des deux oreilles. Depuis, tu n’as jamais pu emprunter ce passage sans revoir ce chat. Le matin, tu avais photographié l’un des vice-présidents de la riche et puissante secte du Reiyukai Shakaden à l’instant où il vitrifiait un gardien par sa seule entrée, et ce sourire de chat t’a paru incarner tous les contre-pouvoirs du monde. Un autre jour, tes amis japonais, que ta folie intéresse, t’ont emmené au temple laïc des chats, Nekomaya, la boutique où l’on trouve tous les objets, tous les livres, toutes les images et même de la nourriture pour chats, première pierre d’une internationale qui s’est déployée à San Francisco avec Wholly Cats et à Paris avec Au chat dormant, rue du Cherche-Midi, sur le même trottoir que le fleuriste. Entre-temps tu avais appris non seulement à prononcer ”neko” mais à l’écrire. Un grand trait et deux petits, en panache, pour la queue : un animal. Un rectangle consolidé d’une croix : le champ de riz. Deux petits traits verticaux biffés d’une barre horizontale, rageuse, fuyante : la course. Au Japon, le chat est un animal qui court dans un champ de riz.

Le soleil est maintenant haut sur Tokyo. La télévision en est déjà au feuilleton du matin. Devant les rideaux baissés, les dames doivent attendre l’ouverture du grand magasin Sogo, à Yurakuccho, celle de Mitsukoshi et de Sanai au grand carrefour de Ginza (une statue de chat en pierre à l’ombre de la tour de Sanai). Un bloc plus loin, M. Akao va commencer de prêcher contre le communisme international comme il le fait pratiquement tous les jours depuis vingt-cinq ans. Dans les buildings d’Otemachi, le Japon projettera glorieusement, face au palais impérial, l’image à laquelle il se résume pour beaucoup, et pour laquelle beaucoup l’admirent, mais il suffira d’une délégation de campagnards croisés dans le hall du Yiomiuri Shimbun pour que tu ressentes une fois encore ce qu’il reste de soie dans cet empire de marbre.Tu te lèves, tu vas à la fenêtre. Juste au-dessous de toi, sur la tôle ondulée du hangar attenant à l’hôtel, deux chats, un noir et un blanc te saluent. Au moment où tu prends la photo, celui de droite, le noir, a pour toi un regard qui est si exactement celui du chat Whisky, à l’autre bout du monde, dans une autre vie, que tu chavires un petit instant et que — une fois n’est pas de coutume — tu t’approuves d’avoir écrit un jour que le passé, c’est comme l’étranger : ce n’est pas une question de distance, c’est le passage d’une frontière.

2

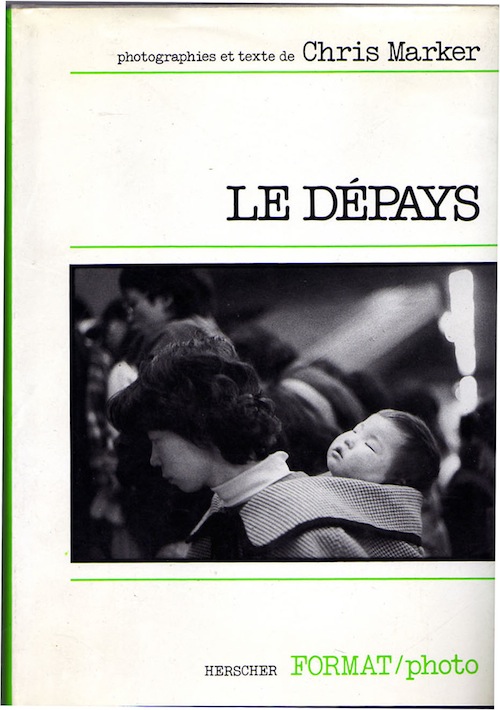

Celle-là, tu l’as nommée la Derelitta. Contrairement à une légende tenace, les trains de Tokyo ne sont pas toujours bondés, on n’a pas toujours besoin des pousseurs en gants blancs qu’aucun film ne nous épargne. On peut passer des journées entières à naviguer de train en métro, de souterrain en aérien, sans être beaucoup plus bousculé qu’à Paris ou à New York (et plus courtoisement en tout cas, même si on ne se fait pas de cadeau pour ce qui est d’occuper les places assises), avec de grands passages à vide qui permettent de choisir stratégiquement son angle ou son vis-à-vis. Commence alors la chasse aux dormeurs. Ils te fascinent. Tu prends le train pour les voir, tu oublies tes rendez- vous, tu ignores les correspondances pour rester quelques minutes de plus devant le court-métrage absolu, le gros plan idéal d’un visage de dormeur ou de dormeuse. Leur sommeil libère une gamme d’expressions que la tenue sociale et le souci de l’apparence refrènent à l’état de veille, et tu peux lire sur ces visages endormis toute leur histoire, sourire et crispation, dodelinement et extase. Combien de scénarios as-tu inventé ainsi — cette femme par exemple, entre Kobé et Osaka, dont pendant une heure tu as suivi toutes les saisons, les sautes rapides et confuses comme le balaiement d’un tableau d’aéroport où, chaque nom de la ville se brouille dans l’autre. Pendant une heure tu as guetté ses métamorphoses avec (presque) autant d’attention exigeante que la montée du plaisir sur un visage aimé. Ne cherchez pas, elle n’est pas entre ces pages. Il existe une centaine de photos d’elle, mais les publier, c’était la trahir.

Tu reviens de Hong Kong, huître à cent mille perles, et dès le premier train (celui qui, de l’aéroport de Narita, te mènera droit à ta chère Yamanote Line, court-circuitant l’interminable trajet par la route) la gentillesse japonaise te happe le cœur. Qui saura chanter comme il convient l’hospitalité des xénophobes ? C’est parce qu’il y a quelque chose de réellement tragique, d’irrémédiablement fautif dans le malheur de n’être pas Japonais qu’on doit avoir pour l’étranger toutes les prévenances (comme pour le Chat). Tu montes les marches de l’escalier de la gare, et tout d’un coup ton sac pèse moins lourd à ton bras. Une robuste campagnarde s’est emparée de l’anse droite, et t’amènera ainsi jusqu’au quai, où vous échangerez remerciements et courbettes. Un homme tourne autour de toi : tu le reconnais, c’est celui à qui tu avais demandé, en volapück, le numéro du quai. Ce n’est pas son train, il n’a rien à faire ici, il va repartir dans un instant après nouvel échange de salutations : il est simplement venu vérifier que tu avais bien compris, que tu ne risquais pas de te retrouver à Yamaga, à Aomori, le maudissant. Dans le train, tu t’enquiers du nombre de stations avant la correspondance (tu pourrais regarder sur le plan, mais c’est tellement plus amusant de jouer Passepartout). Un jeune type commence à énumérer sur ses doigts, comme une comptine. Visiblement il se trompe, parce que les filles de son groupe se mettent à rire, la bouche à demi cachée par la main en coupe, comme rient les Japonaises (le plus sûr moyen de dépister les travelos, c’est de les faire rire). Un autre s’y met, s’embrouille aussi, tout le wagon se marre. Le sketch durera jusqu’à la bonne gare, où naturellement tu seras conduit d’une main sûre. Tu as parcouru ainsi le Japon d’Hokkaido à Okinawa, avec comme seul bagage linguistique, outre les indispensables formules d’excuses et de remerciements, les différentes combinaisons du mot neko, et de chaque étape tu gardes le souvenir du commerçant qui a quitté sa boutique pour te conduire au pied de l’immeuble que tu cherchais, de la gardienne du cimetière des chats (neko dera) à Osaka qui t’a escorté pendant vingt minutes, absolument pas découragée par le caractère limité de ton vocabulaire et te comblant de confidences, pour te laisser sur une grande artère pourvue en autobus (ce qui veut dire aussi, bien sûr, que toi, stupide étranger, tu n’aurais pas été capable de la trouver tout seul — mais comme la condescendance courtoise est plus plaisante que l’égalité hargneuse…). Ce commerce prend aussi des formes plus étranges. Dans un de ces charmants petits trains d’Hokkaido, bois sombre et velours vert, qui auraient plu à Larbaud, tu guignes le magazine que lit ta voisine parce que tu y as entrevu un article illustré sur les takenoko, les petits danseurs du dimanche dans le parc de yoyogi, et qu’il t’a semblé reconnaître une des fillettes que tu avais toi-même photographiées. Sans avoir en rien exprimé ton intention, tu formes dans ta tête le projet de lui emprunter poliment le magazine quand elle sera au bout de sa lecture. Sur quoi, toujours lisant, elle s’assoupit. J’attendrai son réveil, penses-tu. Le réveil a lieu quelques minutes plus tard et immédiatement elle te tend le magazine. Bien reçu. L’harmonie a encore frappé.

Comme tu crains toujours d’avoir l’air d’en raconter plus que tu n’en sais, tu t’abstiendras de vaticiner sur le hyoshi (cette “intégration des cadences” — Kenji Tokitsu). Mais ce que la tête n’est pas sûre de savoir énoncer, ta peau l’a ressenti plus d’une fois. Quand on parle d’harmonie à propos du Japon, tout le monde pense au fameux consensus social, la droite se pâme, la gauche se convulse. Toi tu penses à autre chose, à ce réseau vaporeux de rites, de signes, de cultes auxquels chacun affecte de ne pas croire, ou si peu, mais qui vient si souvent démentir l’arrogance du pragmatisme et de

l’efficacité, si gracieusement meubler le vide qui demeure entre l’entreprise humaine et le grand gouffre de la nature. Comme s’il y avait toujours, à l’horizon de tout événement, de toute action, ne disons pas un au-delà, ce serait trop métaphysique, plutôt un entre-deux, qui ne doit pas être loin du je-ne-sais-quoi de Jankelevitch. Comme si, l’hymne à la machine bien clamé, les verrous sociaux bien vissés (et Dieu sait s’ils le sont), il restait encore une place à remplir, une plus-value de l’esprit. Alors cet entre-deux, cet entre-chat-et-loup, cet innommé réparti entre les huit cent huit dieux qui ont la garde du troupeau des rêves, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas bien comment s’adresser à lui, mais du moins on peut être poli. D’où la politesse à l’égard des ancêtres, d’où la politesse envers les bêtes (ces innombrables fêtes de réconciliation — avec les oiseaux, quand les danseuses de l’Awa Odori dans Koenji les appellent poliment par leur nom — avec les poissons, quand les hommes de Morosaki au sud de Nagoya les prient de se laisser poliment pêcher), d’où au cœur de cette société aussi impitoyable qu’une autre, un respect d’autrui qui coexiste paisiblement avec la course de rats. Finalement, la civilisation matérialiste du Japon est peut-être obsédée par l’esprit de la même façon que la civilisation chrétienne l’est par la chair. A travers ses ancêtres, ses dieux, ses bêtes et ses esprits au pluriel, envers du décor si parfaitement agencé qu’on finit obligatoirement par s’interroger sur l’envers de cet envers, c’est peut-être bien l’esprit lui-même, cette abomination spiritualiste si justement dénoncée par toute la pensée moderne, qui est présent et qui enracine tout. Un Japon peut en cacher un autre. Aux temps légendaires de la pensée-maozedong, certaine dévote avait énoncé une proposition dont la profondeur pataphysique n’a jamais cessé de t’émerveiller : il s’agissait de la fameuse lutte entre les deux lignes, et l’une “avait pour caractéristique de se faire passer pour l’autre”. (Relisez si vous n’êtes pas sûr de n’avoir pas compris.) Faut-il se demander quel Japon se fait passer pour l’autre ? Ne le demandez surtout pas à un Japonais. Rien ne l’agace et ne l’horrifie autant que ces questions occidentales tranchées : oui, non, l’un, l’autre, le tiers exclu, Aristote et le père Ubu. Ne lui tendez pas le reptile de la certitude : tout son être se révulse à l’idée d’y toucher. Laissez-le à sa tranquille schizophrénie, à sa façon de voir en toute chose son contraire, et plus vivement ressentie la chose, plus impérativement convoqué le contraire qui court à sa rencontre comme l’ombre de King Kong sur l’asphalte de Manhattan. Regardez-le plutôt quand il se déguise en son ancêtre, quand il est figurant de Shohei Imamura dans le film Eijanaika, minutieuse reconstitution de l’époque Edo jusqu’à la reconstruction en dur de l’illustre pont arrondi de Ryogoku, celui qu’on voit sur les estampes. Abolie la façade de modernité, envolée cette pellicule d’américanisation qui le protège par l’imitation de son environnement, comme certaines espèces animales, et vous avez devant vous un Japonais du Moyen-Age, inchangé, peut-être inchangeable. A cela près que la jeune génération, elle… Oui, peut-être. C’est ce que disaient les pères des pères d’aujourd’hui, quand la jeune génération, c’était eux. Toi, tu n’y crois pas à ce Japon américain, tu penses que le Japonais est un guerrier qui s’est fait un bouclier avec un miroir. Et que le “vrai Japon”, comme disent les magazines, n’apparaît que par mégarde, dans l’entre-deux, quand une interviewée de la télévision, à la question “Que souhaitez-vous ?” fait cette réponse qui laisse loin derrière elle tous les mots de stoïciens avec lesquels on a bassiné notre jeunesse : “Que ma mort dérange le moins possible.”

3

Ce n’est pas seulement la lecture assidue de Jorge Semprun qui m’a fait employer, depuis le début de ce texte, le tutoiement romanesque. Plutôt l’envie instinctive d’établir une distance entre celui qui, de septembre 1979 à janvier 1981, a pris ces photos au Japon, et celui qui en février 1982 écrit à Paris. Ce n’est pas le même. Pas pour des raisons platement biographiques : on change, on n’est jamais le même, il faudrait se tutoyer toute sa vie. Mais je sais que, si je retourne demain au Japon, j’y trouverai l’autre, j’y serai l’autre.

Que la politesse japonaise me préserve au moins d’ennuyer le lecteur (hypothétique, car je doute que quelqu’un ait jamais lu le texte qui accompagne des photos) avec mes problèmes de dédoublement. Ou bien il faudrait leur donner la forme fastueuse et colorée des histoires de Doubles japonais, ces contes où le prince se déguise en clochard aveugle, où l’homme se transforme en cheval (l’adaptation télévisée du Si Teou Ki, avec la sublime Natsume Masako), où le chat se change en femme. Celle-là, c’est le Bake-neko, la sorcière-chatte, et vous n’y couperez pas. Je ne sais pas combien il s’est fait de films sur la Bake-neko. Qu’ils soient tous ignorés en Europe en dit long sur la culture de cette petite péninsule caractérielle. (En Amérique, on peut les voir sur la côte Ouest, grâce aux stations de TV japonaises.) Le déroulement est toujours le même : un homme est assassiné. Le chat, témoin du meurtre, fait entrer son esprit dans le corps d’une femme — et là, quelle que soit la version, il y a toujours une scène prodigieuse, celle où la femme commence à mêler, dans ses gestes, le comportement du chat au sien, quand elle se met à griffer lentement l’air avec sa… patte, quand elle se met à laper au lieu de boire. Cette femme va devenir l’instrument de la vengeance, et les meurtriers, elle va leur faire passer le goût du saké. Mais ce qui est très caractéristique, c’est que ce personnage de vengeresse somme toute sympathique au regard de la morale populaire va inévitablement en faire trop. La vengeance déchaînée s’étend à d’autres innocents, le sang coule à flots, et rituellement (après qu’on ait eu droit par exemple, pour citer un des plus beaux fleurons du genre, à sa tête coupée volant au-dessus des maisons) le conte s’achève par la mort cruelle de la femme-chat qui reprend son apparence, comme le Docteur Jekyll et l’homme invisible. La violence une fois lâchée, le désordre est partout, il ne peut pas se satisfaire d’une élémentaire loi du talion, meurtre pour meurtre ; toute idée de justice, de réparation est dérisoire, la violence ne s’achèvera qu’en s’engloutissant elle-même, comme un volcan.

Quand on est capable de cette violence-là (et les nations occupées par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale en savent quelque chose) et qu’on a également reçu le don d’apprivoiser toute chose avec son contraire, il n’est pas impensable que s’établisse un très étrange et peut-être précaire équilibre entre une réalité policée et un imaginaire sanguinolent. Cela s’est vu ailleurs, et après tout la catharsis n’est pas brevetée chez Sony. Ce qui est plus troublant au Japon, c’est qu’on a l’impression que l’imaginaire règle ses comptes avec lui-même, que lui aussi est double et que finalement il ne s’agit pas d’exorciser la violence du monde par le spectacle du rêve, mais de livrer dans l’espace du rêve un combat, le spectacle d’un combat dont l’enjeu est précisément le monde. Quand je vois à la télévision les héros des Chambaras, les feuilletons de samourais, je les vois “navrés” à la fois dans le sens ancien et moderne du mot, c’est-à-dire trucidés (c’est souvent ce qui leur arrive) et désolés de ne rien trouver d’autre. Comme si les Japonais naissaient navrés, sachant tout sur la violence, sur le monde et sur la mort, n’ayant qu’une vie pour s’excuser de tant d’imperfections, prompts à s’émerveiller devant tout ce qui retarde, fût-ce d’une seconde, l’inévitable catastrophe (un corbeau qui passe, un criquet qui crie, une montre à hibou, la rousseur d’une plante), épouvantés devant l’abîme, résignés pendant la chute. La scène finale du chambara, c’est le moment où, tout ayant échoué, l’intelligence, la ruse, le bon sens et l’intrigue, il ne reste plus qu’à se jeter sur l’adversaire, navré d’en arriver là, navré que la vie ne soit qu’une éternelle chute, le sabre en avant, dans une immense flaque de sang, avec sur le visage et dans le regard tous les signes d’une terrible, dérisoire et nécessaire pitié.

Cet été-là, les murs de Tokyo étaient couverts d’affiches aux caractères lézardés, comme le seront ces murs eux-mêmes un jour. La certitude du Big Quake est totale, chez les Tokyoites. Cela leur donne une forme d’humour assez berlinois. Cela s’accorde aussi pas mal avec ce sentiment de la précarité de toute chose, ce Mono no Aware intraduisible, comme Sehnsucht, comme Saudade, ces mots vagues qui détiennent sans doute un sens trop précis (et pourtant, Simone, je t’accorde que le mot nostalgie est un très beau mot, mais il ne couvre pas tout, l’entre-deux est encore là). La rumeur avait même conféré une date au grand tremblement de terre. A la place, nous en avons eu deux petits, deux nuits de suite à la même heure (ce qui est proprement incroyable : le temps de la terre épousant celui des horloges). Bizarre de s’endormir dans une chambre calme, et de se réveiller dans la cabine d’un train fou, dont les cloisons secouées jettent par terre les verres, les livres, une scène de ménage de la planète, avec la conscience qui s’essouffle à faire rentrer dans le rang une peur animale, réveillée avant elle, celle précisément des animaux annonciateurs de séismes. Je regardais les corbeaux, leurs cris étaient les seuls signes de vie par-dessus le grondement de la terre, je cherchais à imaginer ce qui se passait dans leur tête. Le lendemain, Keiko m’a dit : “ ça ne m’étonne pas « . Tout le monde en parle, tout le monde le prévoit…. Alors, là-dessous, quelque chose est remué. ( » Down there, something is moved. ” Et Ichiro, me désignant les corbeaux : “ La nuit dernière, je me demandais ce qu’ils pensaient. ”

Nous sommes allés cet après-midi-là au temple des chats à Go Ku Ji. Derrière le temple, il y a un cimetière humain. Les tombes de chats sont identiques aux tombes d’hommes, elles ont des tailles de chats, c’est tout. Chats et humains sont séparés par un petit muret, j’imagine les ombres de chats assez agiles pour l’enjamber, assez malicieuses pour aller piquer des offrandes chez les hommes et les ramener en ronronnant. K n’a pas prié : sa mère lui avait bien recommandé de ne pas le faire. Quand on prie dans un cimetière étranger, on risque de ramener, attachées à soi, des âmes étrangères. J’ai quitté Tokyo quelque temps après. Le jour du départ, nous sommes allés rendre hommage aux quarante-sept ronins, ces samourais fidèles qui vengèrent leur maître et se suicidèrent ensuite pour que le désordre soit réparé, comme la Bake-neko. Beaucoup de gens viennent prier sur leurs tombes. J’y ai fait ma dernière photo. Comme je pensais à la longueur du trajet jusqu’à Narita, j’ai regardé ma montre. Nous étions trois, les deux filles et moi. Les ronins étaient quarante-sept. Ma montre disait “ 3 : 47 ”. Je la leur ai tendue, il n’a pas été nécessaire de dire quelque chose. C’était un moment d’harmonie.

Son cosas de mi pais, comme on dit à Cuba. Mon pays imaginaire, que j’ai peuplé des mythes qui remontent à mon enfance, quand je lisais Flash Gordon et que l’Utopie, pour moi, c’étaient de grandes villes rutilantes, parcourues d’avenues surélevées où des gens un peu chats, un peu Asiates, allaient et venaient sans cesse… Mon pays où des Asiates un peu chats jouent au base-ball devant des éléphants en cage, où les villes souterraines sont rafraîchies par des fontaines bordées d’un clavier de dames pleines et de dames creuses. Un enregistrement d’oiseau monté en boucle rappelle que, sept étages au-dessus, les oiseaux existent peut-être. Mon pays où personne ne démêlera jamais les vélos emmêlés, où l’écrivain public ne recevra jamais une réponse d’Alain Delon, où le message confié par le cerf de Nara ne sera jamais transmis, où les gentils gauchistes de Narita n’arriveront pas plus que les autres à faire de leurs catacombes des cathédrales — mais où peut-être O Inari, l’honorable renard, qui a son temple entre beaucoup d’autres lieux au sommet du grand magasin Mitsukoshi, protégera la dame qui est venue le prier en faisant ses courses—où peut-être l’accordéoniste arrivera au bout de sa chanson italienne pendant la cérémonie du thé — où peut être la flèche arrivera au bout de sa course… mais là, ça n’a plus aucune importance. Tout est dans le geste du tireur. La flèche n’a pas plus de but que n’en a la vie : ce qui compte c’est la politesse envers l’arc. Telles sont les choses de mon pays, mon pays imaginé, mon pays que j’ai totalement inventé, totalement investi, mon pays qui me dépasse au point de n’être plus lui-même que dans ce dépaysement. Mon dépays.

Texte du livre Le dépays de Chris Marker, édité par Herscher Format-photo, en 1982 (actuellement épuisé).

On peut aujourd’hui les consulter en partie sur l’archive en ligne du CD-ROM Immemory en cherchant dans l’Entrée dans la mémoire, rubrique « Photo », puis « Japon »…

Télécharger le livre Le dépays de Chris Marker

(Merci à Internet Archives et ionas-editions.com)