Akram Zaatari réside à Beyrouth (Liban).

Cet entretien a été réalisé à partir d’échanges par mails et a été publié dans le second numéro de la revue Dérives (printemps 2010).

Nous aimerions commencer l’entretien par aborder votre parcours et ce qui vous a amené à faire du cinéma et de la vidéo : comment s’est forgé votre rapport à l’image durant vos années de formation ? Quel chemin vous a mené à la réalisation ?

Il se trouve que j’ai toujours été au carrefour de plusieurs disciplines. Je voulais étudier le cinéma, mais pour diverses raisons j’ai étudié l’architecture et ai obtenu mon diplôme de l’Université Américaine de Beyrouth en 1989. J’ai travaillé comme architecte pendant deux ans, puis suis parti à New York. J’aurais alors beaucoup aimé rejoindre une école de cinéma, mais j’ai fini par faire un master en sciences de la communication et des médias. A New York, j’étais confronté à toutes sortes de pratiques artistiques, notamment la vidéo. Jusqu’à aujourd’hui, je garde cet immense amour du cinéma et de son histoire d’un côté, et un grand intérêt pour l’art contemporain de l’autre.

En l’absence de toute industrie cinématographique au Liban, je me suis retrouvé à nouveau entre plusieurs pratiques. Je suis retourné à Beyrouth en 1995 pour travailler en tant que producteur pour l’émission Aalam al Sabah (Télé-matin) sur la chaîne Future Tv. Celle-ci était une jeune structure qui attirait vers elle beaucoup de ceux qui avaient étudié à l’étranger, et décidé ensuite de retourner au Liban après la fin officielle de la guerre civile. J’ai pu réalisé de nombreux courts-métrages vidéo pendant que je travaillais là-bas. Ceux-ci n’appartenaient pas un genre précis, ils se situaient entre le court-métrage, le documentaire, l’essai vidéo et l’exploration formelle. Parallèlement, je mettais en place de manière active, des programmations de films au théâtre de Beyrouth et par la suite au festival Ayloul.

En 1996, je fis mon premier voyage au festival vidéo de Sao Paolo, Videobrasil et je fus très marqué par ce que je vis là-bas. En plus de la profusion de vidéos et d’installations qui y étaient présentées, ce fut aussi le moment où je fus confronté à un aspect important de l’histoire de la vidéo, grâce à une immense rétrospective du travail de Nam June Paik, de Steina et de Woody Vasulka, des performances de Stephen Vitiello et d’autres. Quelques années plus tard, je réalisais ma première installation vidéo à Beyrouth, Une Autre Résolution, dans le cadre du festival Ayloul, en 1998.

J’ai quitté Future TV en 1997 quand j’ai co-fondé la Fondation Arabe pour l’Image. A partir de là, ce fut le début d’un long voyage, dans un tout autre domaine, à collecter et à étudier une histoire subjective de la photographie.

Dans vos films, vous vous intéressez beaucoup aux images des autres : il semble que la culture populaire notamment (à travers ses différentes formes d’expression dans le cinéma de fiction ou l’archive privée) tient une place importante dans votre travail. Quel rapport aviez-vous, lors de votre enfance, de votre adolescence – dans le cercle familial par exemple – à la pratique photographique ou cinématographique amateur ? Quelle était la place du cinéma dans le Beyrouth de votre adolescence : y avait-il par exemple beaucoup de salles de cinéma ? Quels types de films pouvait-on y voir ? Quels souvenirs de cinéma gardez-vous ?

Il y a quelque chose de magique à travailler avec des images faites par d’autres, en d’autres lieux, à des moments différents. C’est un prolongement de la vision de chacun et de son expérience subjective. J’ai grandi à Saïda, dans le sud du Liban, et y ai vécu jusqu’à mes dix-sept ans, lorsque je me suis inscrit à l’université à Beyrouth. Il y avait à Saïda plus de six grands cinémas où j’ai pu voir des films américains et égyptiens. Le seul film sérieux que j’ai vu dans une salle à Saïda était 1900 de Bertolucci. C’était une séance spéciale organisée par la branche culturelle du parti communiste dans le sud. Les films importants que j’ai vus durant mon adolescence, je les ai vus à la télévision ou sur des VHS louées. C’était cela, mon univers.

A la fin des années 70, j’ai commencé à apprendre la photographie, en utilisant l’appareil photo de mon père. C’est là où j’ai également commencé à enregistrer du son et de la musique, et au début des années 80, à faire des enregistrements à partir de la télévision. Peut être que ces habitudes et procédés étaient pour moi une réponse à l’impossibilité de réaliser des films à cette époque. Les images et les sons faisaient partie de mon univers, et avaient pour moi autant de réalité que l’appartement dans lequel je vivais ou que les amis d’école. J’ai grandi dans un contexte politique difficile, où je ne pouvais notamment pas sortir lorsque je le désirais. J’avais donc développé un certain attachement à la télévision, à la musique, et plus tard, au fait d’enregistrer. De là vient l’idée de chercher ou d’explorer les archives des gens, et de considérer ces matériaux privés comme la représentation d’une réalité subjective intime. Les gens décident de ce qu’ils gardent ou non, et parfois leurs décisions restent secrètes, comme leur désir.

A Beyrouth, la situation était complètement différente. La capitale avait une vraie tradition de ciné club qui datait du début des années 70. La ville avait plusieurs cinémas, et même si ceux-ci projetaient surtout des films dits commerciaux, on pouvait toujours dans les années 80 voir dans les cinémas traditionnels des films tels que Pauline à la plage de Rohmer, Cris et chuchotements ou L’Oeuf du serpent de Bergman, ou même des reprises de Sueurs froides ou L’Homme qui en savait trop d’Alfred Hitchcock. A la fin des années 80, la ville avait plusieurs grandes salles de cinéma, très bien équipées, qui pouvaient accueillir plus de mille personnes. J’ai également vu de nombreux films au centre culturel français et à l’institut Goethe, tous deux très actifs durant cette période, et je fus très vite en charge du ciné club de l’université. Je me rappelle avoir programmé tous les premiers films de Wim Wenders, Le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein, Bergman, Visconti et Cria cuervos de Carlos Saura. Biens sûr, je devais me débrouiller pour trouver ou non des copies disponibles de ces films, mais c’étaient des temps généreux! J’ai également programmé Le passager d’Antonioni, Taxi driver de Scorcese, All that jazz de Bob Fosse…

Jusqu’alors, mon univers était constitué d’images faites par les autres.

A cette période, où le Liban était plongé dans la guerre civile, quelle était la place de la télévision et des médias dans votre quotidien? Vous souvenez-vous de la façon dont vous receviez ces images du conflit, en parallèle de ce que vous viviez quotidiennement ?

Je me souviens que je m’endormais avec la radio allumée, près de mon lit. J’écoutais les stations arabes telles que Sawt el Arab (la voix des arabes) du Caire, Radio Monte Carlo, Radio Damas, et les transmissions arabes des radios américaines et soviétiques. Imaginez-vous qu’à la fin des années 70, de nombreux enfants venaient à l’école avec une petite radio. C’était considéré comme « chic ». Tout cela pour dire que bien sûr, nous suivions de près ce qui se passait durant la guerre civile, mais je dois admettre que ce n’était pas le cas dans les années 70. A cette époque, j’étais trop jeune pour suivre les nouvelles liées à la guerre, je me souviens surtout des films et des séries qui passaient alors à la télévision. Le seul clip dont je me souvienne en rapport avec le conflit était une campagne contre la guerre, sur Télé Liban, adressée aux enfants, et présentée par Dourayd Lahham, un acteur syrien très populaire au Liban et en Syrie. Le clip télé, s’intitulait Pourquoi? et montrait des enfants en train de jouer, avec de la musique, et des paroles en arrière fond, les appelant à arrêter leur père lorsqu’ils le voyaient quitter la maison le fusil à l’épaule. Ce devait être en 1976. Dans les années 70, la seule chaîne de télévision libanaise existante était Télé Liban, que nous ne pouvions recevoir qu’en hiver, parce que sa portée était trop faible pour résister à d’autres chaînes de télé sur les mêmes canaux terrestres, notamment les chaînes égyptiennes, dominantes en été. Résultat, j’ai grandi en regardant des chaînes libanaises, égyptiennes et israéliennes. A partir des années 80, de nombreuses télévisions libanaises ont commencé à émettre en canal terrestre. Chaque parti politique avait sa chaîne, et leur nombre atteignit même la cinquantaine au début des années 90 jusqu’à ce que le gouvernement intervienne pour réguler tout cela et les limite à huit, je crois. Afin de se faire sa propre opinion sur une situation politique précise, nous écoutions les différentes versions des informations. Nous avons ainsi appris à lire entre les lignes, à décrypter le ton utilisé pour présenter les évènements. Même la télévision publique, Télé Liban, fut divisée en deux dans les années 80, avec des informations en provenance de Beyrouth Est et d’autres de Beyrouth Ouest.

Mais à Saïda, nous avons vécu la guerre différemment. Nous l’avons vécue à travers la présence palestinienne, le contrôle syrien omniprésent, et les luttes de pouvoir entre les différentes factions. La guerre la plus importante que j’ai vécue fut l’invasion israélienne du Liban en 1982.

Votre travail est beaucoup lié à la société libanaise et à son histoire récente de par les problématiques qui y sont abordées (les traces de la guerre civile, la question de l’homosexualité masculine). Y’ a-t-il eu une génération de vidéastes précédant la vôtre, au Liban? Pourriez-vous nous dire si certains artistes libanais, ou d’autres pays du Moyen-Orient ont été importants dans votre apprentissage artistique ? Y trouviez vous des formes de discours et de représentations alternatifs au sein d’une scène artistique internationale dominée par une majorité d’artistes dits « occidentaux » ?

Maroun Baghdadi et Borhane Alaouié sont considérés comme les pionniers du « cinéma d’auteur » au Liban. Ils venaient du cinéma, pas de la vidéo. Plus tard, Randa Chahhal et d’autres ont commencé à faire des films aussi. A la fin des années 80, j’étais proche de Mohammad Soueid, qui était alors critique de cinéma. Après mon départ pour New York, j’ai appris qu’il avait réalisé un film. Quand je l’ai vue, je me suis rendu compte que je voulais rentrer au Liban. Son travail était le seul qui répondait à mes préoccupations en cinéma. Il s’adressait à la société libanaise de façon cynique mais poétique en même temps. J’étais alors également influencé par de nombreuses figures internationales, surtout issues du monde du cinéma. Des gens tels que Godard, Bresson, Fassbinder et Pasolini étaient mes références. Je m’intéressais au cinéma iranien, tout particulièrement Abbas Kiarostami, et en Egypte, au travail de Mohammad Khan. Mon intérêt tout particulier pour la vidéo est venu plus tard dans les années 90, plus précisément après mon séjour à Videobrasil en 1996.

Je ne me suis jamais reconnu dans la dichotomie Orient/ Occident, et je me suis toujours considéré comme faisant partie d’un groupe international d’artistes. Il se trouve simplement que j’ai envie de vivre au Liban.

Est ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce film réalisé par Mohammed Soueid, que vous avez découvert durant vos études à New York et qui vous a fait ressentir la nécessité de revenir au Liban?

J’avais d’abord rencontré Mohammed Soueid quand il était critique dans le journal quotidien As-Safir au début des années 80. A cette époque, j’étais responsable du ciné club de l’Université Américaine de Beyrouth, qui en 1983 avait acquis – grâce à la femme de son président d’alors Malcolm Kerr – deux projecteurs 35mm et les avait offerts au ciné club, où je programmais des films dont je pouvais justement trouver une copie 35mm sur le marché libanais. Parfois, je lui demandais les numéros de téléphone des distributeurs, ou même de suggérer des films qu’il savait exister sur le marché libanais. J’ai perdu contact avec Soueid après ma remise de diplômes mais j’ai appris plus tard qu’il avait tourné des films en super 8 avec Hassan Zbib qui sont restés inachevés et qu’il avait fait plus tard un documentaire intitulé L’absence (Ghiyab) en 1989. Mais à cause de problèmes de production, ce film ne fut finalement présenté qu’à l’été 2009.

J’ai quitté le Liban en 1992 et ai revu Mohammed en 1994 quand je suis revenu pour une période de formation chez Future TV. J’ai alors vu L’absence et Cinéma Fouad (1993), qui m’ont énormément marqués. Le travail de Mohammad était un mélange du langage parlé typique, influencé par les derniers travaux de Jean-Luc Godard, et de la musique urbaine de Ziad Rahbani. Mohammad parlait du Liban actuel, de manière moderne, et c’était drôle, poétique et critique à la fois. Ses travaux étaient improvisés, dans le sens où rien n’était pré écrit. J’ai vu le Liban à travers ses œuvres et ai réalisé combien il pourrait être simple de faire des films là-bas. Je n’ai pas senti qu’il était nécessaire de rentrer, mais plutôt que cela était possible. Je voulais rentrer au Liban, mais cherchais comment concrétiser ce désir. Cinéma Fouad est un documentaire dont l’action se situe dans le centre ville de Beyrouth avant que les projets de reconstruction ne se mettent en place, et centré autour d’un personnage syrien, transsexuel, qui travaille en tant que domestique dans une famille modeste déplacée dans cette région. Le personnage est un ancien combattant, passionné en même temps de danse orientale, et qui rêve de changer de sexe. Il se considérait lui-même comme une femme.

C’est ce film qui m’a ramené au Liban.

Nous aimerions revenir sur l’influence de Jean-Luc Godard sur vos premiers travaux, et plus particulièrement sur l’importance du film Ici et Ailleurs, sorti en 1976 et réalisé par Godard et Miéville. Godard s’interroge sur comment faire un film sur la résistance palestinienne, film qui ne sera jamais achevé : Jusqu’à la Victoire. Pouvez-vous nous dire comment ce film a nourri vos propres réflexions personnelles ?

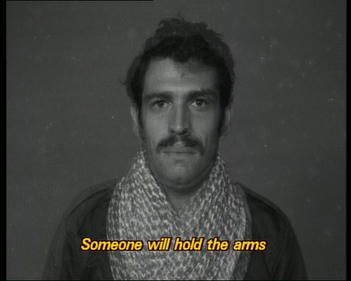

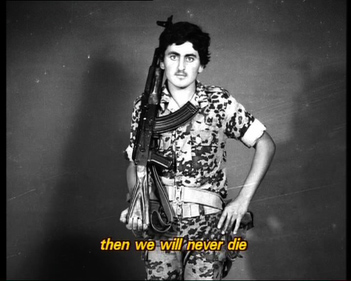

J’avais déjà vu beaucoup de films sur la lutte palestinienne au Liban, mais c’était la première fois que je voyais un film à la fois critique et sympathisant de la cause palestinienne. Comment Jusqu’à la victoire est devenu Ici et Ailleurs est précisément ce qui m’intéressait. Godard lisait d’une certaine manière dans les pensées de nombreux libanais, en observant comment les victimes pouvaient devenir bourreaux à leur tour, et comment une juste cause pouvait mener à la violence terroriste, comme celle du meurtre des athlètes israéliens à Munich en 1972. Godard proposait ainsi une grille de lecture d’une cause que je soutenais et qui m’avait aussi laissée de profondes cicatrices. Il m’a permis de jeter un nouveau regard sur les chansons militantes qui me touchaient enfant, que je chantais et que j’aimais, sans jamais avoir cru à leurs paroles. Je pense que Godard a défait par là même les structures narratives de la résistance palestinienne et les a analysées de manière brillante. C’est pourquoi ce film, d’une certaine manière, annonçait la fin du cinéma militant, de l’expérience de Dziga Vertov, et le début d’une approche plus horizontale des discours politiques dans le monde, en rapprochant différents phénomènes afin d’en saisir la portée générale, tout nous faisant prendre conscience du rôle joué par les médias dans la mobilisation de chacun.

La réflexion sur l’image photographique et ses dispositifs tient une place fondamentale dans votre œuvre : avez – vous pratiqué la photographie avant de commencer à filmer ?

Oui, j’ai fait de la photo au début des années 90, et j’ai enseigné cet art à l’Université Américaine de Beyrouth de 1990 à 1992, puis plus tard en 1996. Mais je ne me suis jamais considéré comme photographe. J’ai développé ultérieurement cet intérêt et cette pratique. Mais la photographie, son histoire et ses procédés, constitue un univers en soi, en même temps qu’un simple outil, comme le crayon.

Est-ce que le cinéma est pour vous le medium privilégié qui permet de se confronter à cette question du passage du temps, par rapport à la photographie par exemple ?

À la différence de ce qu’on perçoit d’une photographie, un film ne se déploie pleinement que dans le temps, on a besoin de l’habiter pour en saisir quelque chose. Lorsque je regarde un bon film, il me reste une émotion, comme l’odeur d’un parfum ambigu et subtil, comme une nouvelle rencontre qui vous reviendrait en mémoire, jusqu’à vous hanter. Je ne dis pas que cela ne peut se produire avec la photographie, au contraire, mais l’impact est plus visible avec le cinéma.

Au moment où vous réalisiez vos premiers films, aviez-vous déjà, en parallèle, une pratique artistique axée sur d’autres médiums (photographie, installation…)?

Pas au début, non. À l’école à New York, j’ai réalisé plusieurs projets photos, et au Liban par la suite, deux en particulier. Le premier, Une autre résolution, qui date de 1998, est une installation photo et vidéo basée sur l’étude des postures sexuées et souvent érotiques qu’ont les enfants dans les photos de studio ou les photos de famille.

Le second projet était une intervention dans l’espace public, sur la côte à Beyrouth. C’était une vidéo diffusée sur un petit écran, lui-même intégré dans un réceptacle carré en forme de colonne, et placé sur le trottoir de la route côtière. Le projet intitulé Monuments du Désir: Le scandale, fut plus tard retiré sur demande des autorités locales, qui trouvaient son contenu inapproprié. Depuis cet incident, j’admets qu’intervenir dans l’espace public m’intéresse moins, à cause des complications inhérentes à une telle démarche.

J’ai essayé également de montrer une version de la série Image+Son sous forme d’installation, à la galerie l’Entretemps en 1995, mais je ne dirais pas que cela ait marché. Les galeries étaient encore réticentes au fait de montrer de la vidéo. Beaucoup de gens m’ont raconté qu’ils se rendaient sur place pour constater que la vidéo ne fonctionnait pas. Ils devaient la lancer eux mêmes s’ils voulaient la visionner. C’était l’époque d’avant le dvd, donc même si la cassette tournait, quelqu’un devait être présent pour la rembobiner correctement et la relancer. Une autre résolution (1998) a été conçue comme une installation vidéo à deux canaux depuis le début. Il y avait donc deux écrans installés l’un face à l’autre. L’Institut Goethe m’avait généreusement prêté l’espace de l’auditorium, que j’avais transformé en un large couloir avec une projection de chaque côté. Les vidéos montraient des hommes et des femmes en taille réelle, face à face, en train de mimer des postures inspirées par ces poses enfantines. J’avais besoin de ce dispositif, et le projet devait être physiquement une installation dans l’espace. Je ne m’intéressais alors pas du tout au côté formel de l’installation vidéo, c’était une solution qui me permettait de montrer un ensemble de vidéos non narratives dans l’espace, et de les relier les unes aux autres.

En voyant vos premiers films, on a l’impression d’assister à la naissance progressive d’un univers esthétique. Pourrait-on dire que cette période revêt un caractère particulier, un moment d’expérimentation et de recherche qui vous a permis d’affirmer votre langage esthétique ?

J’aime à parler de cette époque comme « ma période du matin ». Je devais me réveiller tôt pour être à la chaîne à 7h00, car je produisais l’émission matinale. Je réalisais des travaux expérimentaux que je diffusais à la télévision (cela devait être surréaliste de voir le matin quelque chose comme Apprends-moi, après ou avant une émission de cuisine ou un bulletin de santé). Mais d’une certaine manière, cette idée me plaît. Les travaux que j’ai alors réalisés appartiennent à cette « période du matin », puisqu’ils représentent le début de mon parcours et de ma carrière, comme l’aube de quelque chose à venir. Je pense que c’était une époque où je n’étais pas sûr de là où je voulais aller. Je devais écrire, filmer et monter rapidement, donc spontanément. J’avais besoin de me connaître : j’avais de nombreux centres d’intérêt, mais la pratique était autre chose. Ce n’est que lorsque j’ai commencé mes recherches photographiques avec la création de la Fondation Arabe pour l’Image que ma pratique elle-même est devenue plus consistante.

Avec le temps, je me suis éloigné peu à peu d’une recherche strictement formelle. Aujourd’hui je définirais mon travail comme un processus fondé sur une enquête de terrain, à la manière d’une fouille sur un site. Commencer un projet de film est presque une performance et un mouvement en soi, une intervention dans et sur un lieu, à tel point que le lieu lui-même s’en trouve modifié après que le film soit fini. Ceci est certainement vrai pour Le Trou, et pour mon travail récent, qui a pour décor le studio Sheherazade. Je suis toujours très intéressé par la dimension formelle d’un film, mais cette dimension est pour moi aujourd’hui au service d’un geste et d’un mouvement qui s’inscrivent plus profondément dans notre réalité. C’est un geste qui commence en dehors du film, et qui cherche à lui dessiner une place dans le monde.

Lumière

Si la forme de ce court-métrage réalisé à vos débuts semble assez classique, vous perturbez déjà les codes cinématographiques du documentaire et de la fiction, notamment par la présence du miroir et de la photographie, (comme un premier pas vers la mise en question de la représentation et du statut de l’image). Pourriez-vous nous dire ce que représente Lumière, réalisé à vos débuts, dans votre parcours de cinéaste ?

J’ai conçu cette œuvre comme faisant partie d’une série sur la fabrication d’images, mais je n’en ai fait que cinq, le premier étant Lumière. Je voyais ce film comme un extrait d’un plus long scénario, que je n’ai jamais fini d’écrire. Il décrit l’itinéraire d’un jeune garçon de chez lui jusqu’au lieu de travail de son père, à travers les rues d’une vieille ville. Sa rencontre avec un jeune homme jouant avec un miroir va le distraire de son parcours. J’avais imaginé l’histoire du miroir et je voulais partir de là; j’ai donné le miroir au garçon en lui demandant de marcher avec, et c’est ainsi que le film a été réalisé.

Regarder à travers un miroir est en quelque sorte une manière de faire des images sans les enregistrer. A travers un miroir, des millions d’images défilent, sans laisser aucune trace. Je voulais explorer cette idée et aussi l’utiliser comme prétexte pour filmer la vieille ville de Saïda. C’est un film que j’aime encore, qui montre l’intérêt que j’ai à travailler avec des acteurs non professionnels dans des histoires totalement improvisées. Je ne veux pas réduire le film au débat opposant fiction et documentaire, parce que ce n’est ni l’un ni l’autre. Ce n’est pas un documentaire parce que ce film ne nous apprend rien sur qui ou quoi que ce soit. C’est une fiction qui utilise une famille – une mère, ses deux enfants et leur cousin – comme acteurs d’une région où ils vivent. Je dirais que c’est une fiction qui se fond dans un lieu jusqu’à en devenir partie intégrante. J’ai été beaucoup influencé par le cinéma iranien, en particulier le travail d’Abbas Kiarostami, que j’avais interviewé en 1992 pour un magazine new-yorkais (Bomb). J’avais également interviewé Mohsen Makhmalbaf et plus tard Jafar Panahi. Tout cela pour vous dire que j’étais très impressionné par la manière dont Kiarostami intégrait des éléments de fiction dans la réalité qu’il filmait sur le terrain.

Il y a quelques photos de la mère du garçon dans le film. Elle est absente, sauf par ces images. J’aime cette cohabitation dans un même univers d’images de différents régimes et de différents statuts. Je voulais que le miroir symbolise l’origine de la photographie. Autour, apparaît le paysage saturé d’images de la ville : images de martyrs sur les murs, signes religieux, photos de la mère absente et images de jeux vidéo qui évoquent un semblant d’ordre virtuel et numérique.

L’idée de production d’images plutôt que de travailler sur la notion de représentation était centrale dans le scénario, comme elle l’est dans les sciences de la communication et des médias, qui ont été mon champ d’étude. L’idée de l’éblouissement par le reflet du miroir est venue plus tard, après avoir commencé à filmer. J’ai développé cette dernière idée et ai poussé le film dans cette direction. De manière générale, ce qui m’intéresse c’est comment et pourquoi les gens font des images, de quelle façon ils s’y sentent liés, lorsque par exemple ils choisissent d’en jeter une, et d’en garder une autre dans leur portefeuille ou aujourd’hui leur téléphone portable. Et ceci n’a rien à voir avec la notion de représentation, liée aux études dites culturelles, que l’on retrouve de façon moindre dans mon travail.

Apprends-moi, Comptes à rebours et Les images qui pleurent

Apprends-moi et Comptes à rebours appartiennent à la série de 7 courts-métrages : Image+Son. Quel était le contexte de production de cette série d’essais vidéo réalisée entre 1995 et 1996 ? En quoi ces films appartiennent à une même série, hors leur contexte de production et leur période de réalisation ?

Image+Son est une série de courts épisodes que je faisais chaque semaine pour l’émission télévisée du matin que je produisais : chaque épisode nécessitait une semaine de travail, avec un jour de tournage dans un lieu que je choisissais le jour même et quelques jours de montage. La série était conçue comme un exercice que je m’imposais à moi-même autour du thème de la télévision. J’étais fasciné par la manière dont la télévision pénétrait les espaces intimes des gens, à tout moment, et partout dans le monde. Image+Son était basée sur une discipline stricte, qui commençait avec le choix du lieu de tournage, où je me rendais l’après midi, en essayant de dresser un portrait du lieu, parfois avec un acteur, parfois sans. Après cette première session de tournage, je retournais fouiller dans les archives de Future TV trouver des rushes de programmes de télévision pour détourner le sens de ce que je venais de filmer, et générer ainsi un troisième sens. L’œuvre de Godard a eu une grande influence sur la série Image+Son, plus particulièrement ses Histoire(s) du Cinéma. Cela se voit évidemment dans le montage et les couches qui se superposent, dans l’appropriation des archives et dans le jeu sur la vitesse de défilement, avec souvent du texte inscrit dans l’image.

J’étais le producteur exécutif de l’émission du matin Aalam al Sabah, qui dépendait du département des informations de la chaîne, et qui avait ses propres équipes caméras et salles de montages. Mon travail de 1995 à 1997 fut entièrement produit grâce au matériel et à l’équipement technique dont disposait la chaîne. Je n’appellerais donc pas cela une collaboration à proprement parler car la chaîne n’était pas en position d’approuver ou non ce que je faisais. En fait, j’ai filmé avec les équipes affiliées au service information, et montais seul le soir après minuit, avant de décider de diffuser les films dans mon émission. J’ai chaque fois fait appel au même acteur, Bassem Mughnieh, qui était stagiaire chez Future TV. Il était encore à l’époque en train d’étudier le métier d’acteur et cherchait une formation. Aujourd’hui c’est un acteur reconnu. J’aime travailler avec des gens qui sont autour de moi au moment où je travaille, je ne fais pas de castings et préfère travailler avec des gens que je connais.

Il n’y avait pas d’argent impliqué pour la production ou la diffusion de ces travaux. On pourrait dire que ce sont des moments « volés » à la télévision, et non pas produits par elle.

Ces trois films semblent énormément construits au montage, à travers notamment un rapprochement d’éléments hétérogènes qui mêle archives télévisuelles et prises de vues. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail des matériaux préexistants avec lesquels vous avez composé Apprends-moi (images télévisuelles, dialogues de films) et de leurs sources ? Quelles sont par exemple ces images d’archives ? Comment les avez-vous visionnées et sélectionnées ?

J’avais pour habitude de fouiller dans les archives de la chaîne WTN (« Worldwide Tv News »), auprès de qui Future TV avait un abonnement. Je cherchais des images « iconiques » de tous genres : catastrophes naturelles, menaces, tragédies et guerres. Cette recherche n’intervenait qu’après avoir réalisé ce travail d’improvisation au tournage, à partir d’un un lieu précis. Comme je le mentionne plus haut, cette série a été conçue comme un aller-retour entre deux temporalités : celle de Beyrouth d’abord, puis celle de la télévision. Apprends-moi se présente plutôt comme une confrontation croisée entre différents types d’ « images – icônes » et différentes formes de violence. La fresque dans l’église de Beyrouth représente Pilate se lavant les mains, et les extraits télévisés montrent une des images les plus marquantes symbolisant la guerre du Vietnam. Cette fresque a été criblée de balles pendant la guerre civile, de par sa localisation sur la ligne de démarcation entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest.

Dans le film Apprends-moi, on a parfois l’impression que vous avez tourné les scènes avec des acteurs en fonction du son de cette comédie musicale ? Comment ces deux éléments ce sont-ils rencontrés ?

Dans ce film, plusieurs éléments convergent en une seule histoire. D’abord, le lieu lui-même, ici l’église, et la réappropriation par l’acteur des gestes iconiques de la Vierge. Puis les informations télévisées, et enfin les sons issus d’une vieille comédie musicale égyptienne. J’aime tout particulièrement les bandes originales des vieux films égyptiens, que j’entendais dans mon enfance sur la radio Sawt el Arab notamment.

Les fresques de l’église prennent une dimension très forte dans ce film : elles portent à la fois la trace de l’usure du temps et les stigmates de la guerre. Elles évoquent la confrontation violente de l’histoire ancienne et d’une autre histoire, plus récente … Pouvez vous nous dire ce qu’est ce lieu et s’il revêt une signification particulière ?

C’est la cathédrale grecque orthodoxe St Georges, située sur la place de Nejmeh (Place de l’Etoile), où se situe le parlement actuel, dans le centre-ville de Beyrouth. Elle a été bâtie en 1767, mais a été sévèrement endommagée pendant la guerre civile, avant d’être restaurée à la fin des années 90. Quand j’ai réalisé cette vidéo, la cathédrale venait d’ouvrir ses portes avant que les travaux ne commencent. Je voulais la voir et j’ai donc décidé d’emmener l’équipe de tournage avec moi, sans aucune idée derrière la tête. C’est un endroit très chargé dans l’histoire contemporaine de Beyrouth, pas seulement à cause du rapport entre passé et présent, mais aussi parce que c’est une place investie par les pouvoirs religieux et législatifs. Un plan d’urbanisation en étoile n’a pu être réalisé à cause du pouvoir de l’Eglise : imaginez la place de l’Etoile à Paris à laquelle il manquerait une avenue parce q’une église se trouve en plein milieu du passage !

L’iconographie que l’on découvre sur les murs de la cathédrale a dictée les postures de Bassem. Les mains sont un motif très présent dans la fresque, et tout en regardant dans les archives, je recherchais des mains pour étoffer la signification des gestes. Les mains renvoient à la violence, au fait de donner un signe, aux grands rassemblements, au pouvoir et à l’amour : je voulais que les gestes montrés traversent un large spectre d’interprétation.

<doc1339|center>

Red Chewing Gum (réalisé en 2000), Apprends-moi et Comptes à Rebours sont trois films qui abordent le sujet de l’homosexualité masculine. Dans le rapport aux modèles, et l’esthétique des séquences, on ressent – à travers les gestes, regards, postures, rapport aux objets – une façon distanciée d’aborder la question du rapport amoureux. Pouvez vous nous parler de la façon dont vous abordez la représentation du désir dans ces trois films ? De manière générale, quelle place tient cette question dans l’ensemble de votre travail ?

Red Chewing Gum fait clairement référence à une relation entre deux hommes, alors que les deux autres films traitent de la représentation d’un univers masculin, faisant allusion – mais de manière indirecte – à l’homosexualité. Ceci est perceptible notamment dans la manière dont le personnage principal est filmé. Ce n’est que plus tard que j’ai directement abordé ce sujet, notamment dans How I Love you et Crazy of you.

On ressent une forme d’obsession pour le temps qui passe ainsi qu’une certaine idée de la perte qui traverse le film Compte à rebours. Cette préoccupation transparaît également dans Apprends-moi ainsi que dans d’autres travaux vidéo postérieurs comme Red Chewing Gum. Dans Compte à Rebours, il est dit : « J’écris pour me souvenir ». Mais qu’en est-il des images, celle des autres, celles que vous créez ?

Je crois que nous oublions les moments qui passent si nous ne les notons pas, à travers l’écrit ou l’image… C’est pour cela que je fais des films. D’une certaine manière, je garde une trace de moi-même, de mes idées et impressions. Toutefois, dans le contexte d’Image+Son, tout ceci est un exercice, bien que vous ayez raison au sujet de l’idée de la perte. Il y a un certain sentiment lié à l’absence dans ces films. Je n’insisterais pas trop là dessus, et surtout, je ne comparerais pas cette série avec Red Chewing Gum, qui a été fait quatre ans plus tard, dans un contexte complètement différent, et à un autre niveau d’écriture et d’implication personnelle. Red Chewing Gum est un film que j’ai fait seul, après avoir quitté la télévision, ce qui me laissait plus de latitude dans ce que je filmais. Je me mettais littéralement en scène, à l’intérieur de l’image, pour essayer de capturer le temps qui passe, me regardant vieillir, et regardant mes images vieillir aussi. Je devais affronter l’échec d’une relation très importante dans ma vie et l’amour qui me délaissait. C’était donc une période où j’essayais de me réinventer, et de là vient la répétition.

Votre travail se trouve en partie axée sur la notion de collecte conçue comme un acte artistique. Vous êtes également co-fondateur avec d’autres artistes au Liban de la Fondation Arabe pour l’Image : qu’est ce qui a motivé votre participation au projet ? Comment votre activité au sein de la FAI s’articule avec vos propres recherches personnelles ?

En 1997, j’étais impliqué dans la création de la Fondation Arabe pour l’Image et très rapidement j’ai commencé une vaste recherche qui m’a amené à voyager en Syrie, en Egypte, en Jordanie et au Liban à la recherche de photographies, afin d’essayer de convaincre les gens de les donner à la Fondation, ce qui était loin d’être une tâche facile! Malgré tout, en deux ans, j’ai réussi à réunir, principalement avec Fouad el Khoury et Yto Barrada – tout deux membres de la Fondation – plus de 20000 photographies de divers supports, ainsi que des négatifs et des tirages de différents types et formats. Dès le début, le but de la FAI était la préservation de ces photos mais aucun d’entre nous – fondateurs – n’était un spécialiste de la question, nous étions tous des artistes. Et quelle que soit la définition donnée à cette vague appellation, cet état de fait a eu un grand impact sur la suite de l’expérience menée.

Dans ses premiers statuts rédigés en 1997, la FAI se présentait comme une institution pour la préservation des photos dans le monde arabe, active dans la collecte de photographies. A cette époque, nous n’avions pas une seule photo dans notre collection.

Nous devions trouver un terme qui aurait décrit précisément la situation, ce que nous étions, la mission changeante de la fondation ainsi que notre relation à l’art… Nous avons commencé à parler de la collection comme d’une collection qui devait s’accroître, en partageant l’idée d’enrichir cette collection avec de nouveaux éléments. De même, nous avons commencé à affirmer dans les statuts que la collection était générée par le travail d’artistes et de chercheurs. À travers cela, nous exprimions clairement notre volonté de ne pas nous contenter de réunir une collection seulement pour la conserver et la rendre accessible, mais d’encourager des artistes, des chercheurs à travailler sur des terrains spécifiques, dans l’idée d’étendre cette collection en nombre et en diversité par des images de statuts variés. Nous voulons faire un travail de collecte et découvrir comment la photographie était utilisée, ce qui poussait les gens à faire de la photographie, quelle dynamique, quel impact social cela a produit. Parler de la photographie dans cette région du monde, c’est aborder la question du rapport à la modernité dans la société, à un moment de l’histoire où le changement n’a jamais été aussi rapide.

La notion d’archive est une notion extrêmement chargée, évoquant une entité immobile, tandis que celle de collection implique l’idée d’un processus de sélection et de prélèvement de divers éléments : cela correspond plus au projet de la FAI. Un jour, ce projet prendra fin, et c’est seulement alors que nous pourrons le présenter comme une archive de toutes ces expériences.

L’histoire de la guerre civile est une question qui semble très présente dans le champ artistique libanais, comme s’il avait un besoin urgent de témoigner et garder trace des évènements. Que pouvez vous nous dire de l’émergence d’une scène artistique au Liban qui s’empare de cette question de la mémoire collective à partir des années 1990 (Mroué, Joreige, Raad …) ?

Merci de me donner l’occasion de clarifier de nombreuses confusions et malentendus autour des travaux en rapport avec le Liban et la guerre civile. Au début des années 90, j’étais plutôt réticent à l’idée de travailler sur la guerre civile. Je faisais partie d’un mouvement marginal qui s’intéressait plus au quotidien de l’après-guerre. C’était avant tout une réaction à de nombreuses représentations de la guerre civile au cinéma, particulièrement dans les années 80. En tant qu’artistes, nous nous sentions prisonniers de se sujet – la guerre – d’autant plus que ces films et ces travaux avaient été réalisés trop tôt, et manquaient de distance pour permettre de comprendre quoique ce soit de substantiel à ce propos. Alors la guerre était utilisée comme un décor pour parler d’amour, du confessionnalisme, des problèmes de classes etc…, de tout en fait. Dans la seconde moitié des années 90, nombre d’entre nous, notamment Rabih Mroué et moi-même, étions enclins à critiquer de quelle façon « nous », citoyens de ce pays, avions géré ou réagi à l’occupation israélienne du sud Liban. Nous commencions à critiquer le discours de la résistance libanaise et la création de la résistance islamique. Je m’intéressais à la manière dont l’Etat avait créé un semblant de consensus sur des questions essentielles, et par là même une unité nationale factice face à la menace de l’ennemi. Rien de tout cela n’était lié directement aux guerres civiles libanaises. Cette distinction essentielle doit être faite parce que ce qui me préoccupe est la manière dont l’Etat a utilisé les différentes guerres pour propager une unité nationale qui ne repose sur rien.

Depuis les années 70, les invasions israéliennes au Liban (notamment en 1978 et 1982) et les guerres civiles libanaises se sont chevauchées, en partie parce que la résistance palestinienne était active sur les deux fronts, et en partie parce que les Forces Libanaises étaient à un moment soutenues par Israël. Les chercheurs, historiens et artistes qui travaillent sur le terrain seront confrontés à une difficulté majeure pour aborder ce sujet de la guerre. Il y a très peu de documents publics disponibles et l’on doit donc compter sur des sources diverses, parfois orales, et lire entre les lignes pour pouvoir clarifier une situation. Il y a une grande différence entre travailler sur la question de l’invasion israélienne et sur celle des guerres civiles au Liban. Le premier rend les gens fiers de proclamer qu’ils ont porté les armes pour défendre leur pays contre l’occupant israélien, alors qu’ils seraient moins enclins à admettre qu’ils ont porté les armes et tué d’autres libanais, même si une loi d’amnistie les protège depuis les accords de Taëf en 1990. Cependant, la solution n’est pas d’ordre légal, mais moral et social. Une fois que cette différence entre les évènements est prise en compte, il n’est plus possible de considérer les documents et les témoignages venant d’ici et là sur le même plan. Ces documents renvoient peut-être à des faits historiquement contemporains, mais ils doivent être interprétés différemment. C’est pourquoi, je ne suis pas étonné que la première tentative de réalisation artistique en rapport direct avec les histoires des guerres civiles libanaises flirte avec la fiction. Le projet Atlas de Walid Raad fut présenté en 1999 avec d’importantes vidéos telles que The Dead Weight of this Quarrel Hangs (le poids mort de cette querelle est suspendu ? (1999), et plus tard Hostage: The Bachar Tapes ( Otage : la cassette de Bachar) (2000), avant qu’il ne les intègre à L’Atlas Group Archive, un organisme virtuel travaillant sur la production, la compilation et l’étude de tous types de documents issus des guerres civiles libanaises.

Au sein des pratiques artistiques, le débat autour de la guerre civile, le débat autour de la mémoire et de l’oubli, a réellement commencé à prendre forme à la fin des années 90, plus particulièrement avec Walid Raad et ses deux courtes vidéos, et plus tard avec Khalil Khoreige et Joana Hadjithomas qui ont réalisé Wonder Beirut, un autre dialogue avec la fiction : l’histoire d’un photographe pyromane qui commence à brûler ses vieux négatifs du Beyrouth d’avant-guerre. Ce qui frappe d’emblée dans ces travaux, c’est qu’il s’appuient sur le contexte de la guerre pour évoquer l’enregistrement des traces, et explorer des images chargées de sens, réelles ou mentales, que Joanna et Khalil nomment images latentes. Ces travaux étaient fondés sur des défaillances dans l’histoire des guerres libanaises. Ces travaux, de mon point de vue, nous disent : nous avons vécu une guerre dont nous ne pouvons raconter l’histoire sur le mode d’une narration classique, ou que nous ne pouvons étudier selon les conventions de la recherche historique. Consciemment ou non, ces deux essais ne nous apprennent rien de spécifique sur les guerres civiles libanaises, mais nous en disent long sur la dynamique à l’œuvre dans l’écriture de l’histoire et l’enregistrement des traces, en prenant le contexte de la guerre comme élément déclencheur.

L’un des essais les plus concluants dans la recherche sur les différents aspects de la guerre civile à travers une approche documentaire, fut réalisé beaucoup plus tard en 2003, avec le travail de Lamia Joreige, sœur de Khalil, notamment avec son documentaire Ici et peut-être ailleurs (2003), où elle marche innocemment – voire naïvement – avec sa caméra vidéo le long de l’ancienne ligne de démarcation à Beyrouth, en interpellant les gens au sujet de quelqu’un qui avait disparu dans les années 80, et en enregistrant toutes sortes de réactions. Le travail de Lamia est de nature performative, et pas seulement documentaire. En 2007, Rabih Mroué créa sa pièce How Nancy Wished That Everything Was an April Fool’s Joke dans laquelle il se concentra pour la première fois sur les histoires de la guerre civile, en se basant sur des histoires de batailles couvertes par la presse libanaise.

En vivant à Beyrouth, on vous demande chaque jour pourquoi votre travail se focalise sur la guerre. Cette question est souvent teintée d’insatisfaction, et du désir d’entendre et de voir des œuvres qui n’ont rien à voir avec la guerre. Cette interrogation elle-même sous entend qu’il n’y a pas de différence entre le désir d’écrire l’histoire, et le désir de questionner l’écriture de celle-ci. Elle part aussi du principe que la guerre est terminée, et confond souvent les invasions israéliennes et les guerres civiles. De façon comique, ces voix très fréquemment ne réalisent pas à quel point peu de choses ont été produites autour de l’histoire du Liban, y compris autour de celle des guerres civiles.

Ce que j’essaye de dire, c’est qu’il existe des travaux, fictions ou documentaires, qui traitent de la représentation de la guerre, et d’autres qui s’intéressent aux structures de la narration et à l’écriture de l’histoire, prenant ainsi la guerre comme base de travail en s’appuyant sur la recherche et la production de documents. La guerre est en effet une des rares situations où la logique commune s’effondre, et où la notion de preuve inhérente au document d’archive ainsi que le discours historique doivent être remis en question.

Vous nous avez parlé un peu plus haut de l’aspect performatif dans votre travail de cinéaste. Cela est manifeste par exemple dans

Le Trou où la recherche de la lettre d’un résistant enfouie depuis des années dans le jardin d’un particulier devient un évènement à part entière, et révèle des tensions encore palpables. Est-ce que cette posture de « provoquer le réel » renvoie pour vous à une dimension politique dans votre travail d’artiste et de cinéaste ?

Cet aspect performatif s’applique à mes récents travaux, notamment ceux conçus comme des fouilles. Le Trou est devenu emblématique de cette approche, peut être parce qu’il s’agit dans ce film de véritablement creuser la terre pour trouver un objet caché. Le Trou – la vidéo – suit la recherche d’une lettre enterrée dans un jardin. Mais la vidéo n’est pas l’œuvre : c’est un document qui en témoigne. Ce travail, à l’origine, est une intervention dans deux histoires personnelles : la première, celle d’une famille qui possède une maison avec un jardin, mais qui ne sait pas qu’il y a une lettre enterrée là depuis douze ans et la seconde, celle d’un ancien membre de la résistance libanaise, qui un jour écrivit une lettre à une famille qu’il n’avait jamais rencontrée, puis l’enterra dans leur jardin sans savoir si la lettre serait un jour retrouvée. Avant d’être une vidéo, ce travail cherche à créer un pont entre deux histoires qui, sans mon intervention, ne se seraient jamais rencontrées. De ce point de vue, c’est un travail performatif. C’est une fouille, métaphoriquement et physiquement cette fois. En novembre 2002, quand j’ai déterré la lettre, quelque chose s’est passé dans la vie de cette famille. Depuis ils savent – qu’ils l’admettent ou non – que ceux qui vivaient dans leur maison de 1985 à 1991 n’étaient ni des voleurs ni des barbares, mais des combattants avec au moins un sens de l’éthique et une extrême sensibilité. Et la terre dans le jardin sait qu’elle a perdu un de ses secrets.

Le projet Madani constitue une autre intervention qui se déroule cette fois dans un studio de photographie, le Studio Shehrazade à Saïda, créé en 1953 par le photographe Hashem el Madani. Mon travail à partir de son fond photographique a commencé en 1999 quand je l’ai rencontré. Je m’intéressais à lui car il ne représentait pas l’archétype du photographe perfectionniste : il avait produit des images en grand nombre qui paraîtraient pauvres du point de vue de la photographie comme art. Ses compositions ne tenaient pas souvent compte de ce qui se passait à l’arrière plan, et il cadrait ses image en plaçant simplement ses sujets au centre, se souciant rarement de quelconques effets de lumière recherchés ou excessifs. Cependant, Madani fit tout ce qu’il put pour développer son entreprise, prendre autant de photos que possible, élargir son carnet d’adresses, chercher des clients potentiels et les intégrer à ses archives grandissantes.

Il prenait des photos dans son studio et sortait dans les lieux publics à la recherche de clients potentiels. Il photographiait durant la journée et développait ses films tard dans la nuit, sept jours sur sept. Il prenait des photos de mariages, d’enterrements, de cérémonies de circoncision, des fêtes, des manifestations et voyageait même avec ceux qui désiraient avoir un photographe pour le voyage. Il était attentif au fait que les gens apparaissent de façon bien nets sur les photos, et que les tirages soient de bonne qualité, mais il voulait être aussi compétitif que les autre studios en ville, et privilégia donc la camera 35mm aux dépends d’équipements plus lourds, gardant ce format pour pratiquement tous ses travaux en extérieur. Quelques années après notre rencontre, je réalisais que mon intérêt pour la recherche de photographies changeait d’orientation, et que je ne recherchais plus seulement des images personnelles avec un sens particulier, mais que plutôt à comprendre comment Madani travaillait et avait fait ses choix. J’étais intéressé par la manière dont il se servait de son studio, par comment il traitait ses clients et à quel genre de transactions avait lieu là-bas. J’essayais aussi de comprendre pourquoi cette profession avait disparue, et s’il y avait un espace propice pour une intervention dans sa vie ou sa carrière. C’est ainsi que j’ai décidé de d’inscrire le studio au centre d’un projet artistique : l’objectif était de parcourir avec attention ses archives et d’essayer d’en tirer une matière conséquente pour des expositions, des publications et des vidéos, qui soulèveraient des questions propres à la relation entre photographie et société et qui mettraient en lumière la pratique et la vie d’un photographe, tout en lui assurant un revenu décent. Studio Sheherazade existe encore aujourd’hui en partie grâce à un projet de recherche artistique qui s’attache à décrire une collection, à la préserver et à la considérer à la fois comme un capital et un matériau d’étude.

Le geste, ou l’intervention, fait interagir le travail avec la vie, plutôt que de la décrire ou de réagir à elle. Je ne dirais pas forcément que c’est un travail politique, même si parfois il l’est, mais dans ce cas, ce n’est pas à cause du chemin que je prends, mais plutôt du lieu de l’intervention.

Le titre d’une de vos récentes expositions personnelles Earth of Endless Secrets (« Terre des secrets sans fins ») au Beyrouth Art Centre, et dans la galerie Sfeir Semler, pourrait évoquer la démarche archéologique. Pouvez vous revenir sur la genèse de cette exposition, son concept et sur ce qui semble être le fil conducteur que constitue la démarche archéologique dans votre travail ?

Mon travail est un univers qui s’agrandit sans cesse, avec des personnages qui réapparaissent (et dont je fais partie), des lieux que je revois, et des cas que j’étudie, qui parfois sont laissés de côté momentanément avant d’être réinvestis. En 2004, après mon exposition Unfolding au Portikus de Francfort, j’ai réalisé combien je m’intéressais de plus en plus au statut d’objet des documents. Ceci était dû en partie à mon travail sur les archives photographiques et leur préservation. J’étais de plus en plus enclin à considérer n’importe quel document comme un objet de nature physique, avant d’en considérer son contenu. Après cette exposition, Portikus reçut une certaine somme d’argent pour une publication liée à l’exposition, et c’est ainsi que j’ai commencé à travailler sur tous les documents que j’avais rassemblés pendant que je réalisais mes vidéos. J’essayais de réfléchir à leur statut d’objet, et à leur capacité de révéler des situations complexes, notamment sociopolitiques.

Par exemple, j’avais utilisé des lettres d’un ancien prisonnier en Israël nommé Nabih Awada dans ma vidéo Tout va bien à la frontière en 1997, mais je les avais utilisé dans le commentaire en voix off, elles étaient lues sur des images du Liban sud alors occupé. Plus tard en 2006, j’ai contacté Nabih Awada après sa libération et lui ai demandé de photographier les lettres. En 1997, je n’étais pas sensible aux lettres en tant qu’objets, avec une écriture à la main, des dessins, des tampons, etc.… et je les avais utilisées pour leur contenu, en tant que textes. Pour l’exposition présente, j’ai pris des photos de ces lettres parce que je voulais les traiter come du papier avec une écriture manuscrite, des dessins, ainsi que toutes sortes de tampons israéliens et de la Croix Rouge. Dans un autre travail, j’ai même effacé le texte écrit et n’ai gardé que les fleurs que Nabih avait dessinées, traduisant ainsi combien il était difficile de décrire dix ans d’emprisonnement par un texte.

J’ai utilisé le titre Terre des secrets sans fins pour la première fois lors d’une petite exposition au Art Basel/Statements en 2007, en réfléchissant à l’idée de la quête d’objets et à la façon d’exposer des “découvertes”. J’ai commencé alors à étudier la collection que j’avais constituée autour des vidéos, essayant de l’agrandir, et prenant en même temps en photo les différents objets pour les inclure dans un livre. J’ai également commencé à faire des entretiens avec des personnes avec qui j’avais travaillé dans le passé, et lorsque j’ai montré ce matériel à Stefan Kalmar, commissaire du Kunstverein de Munich, il m’a fait part de son intérêt de transformer le livre en exposition. C’est ainsi que la nouvelle exposition Terre des secrets sans fins est née, d’abord au Kunstverein de Munich, et plus tard à l’été 2009 à Beyrouth. Cette exposition est un développement organique de la pratique de collecte que j’ai commencée avec la Fondation Arabe pour l’Image, et de mon intérêt pour la dimension documentaire en art.

Lyon – Beyrouth, été 2009

Traduction: Ziad Boustani