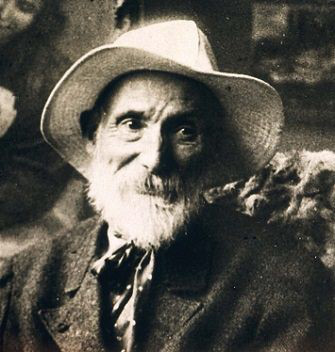

Pierre-Auguste Renoir, à partir de 1890 – loin des furieux de son siècle – abandonne un point de vue réaliste et introduit des allusions mythiques dans sa peinture. On y rencontre des « Femmes sources », des « Bergers d’Arcadie », et des paysages solaires méditerranéens intemporels, fantaisistes, éloignés d’une description de la campagne provençale de la fin du 19e siècle. Fidèle à sa règle, « faire riche avec peu, et n’employer que le meilleur mais avec parcimonie » [1], il fait aussi le choix de la couleur mesurée.

Dès 1870, les progrès de la chimie permirent l’apparition et le développement des colorants artificiels. Or ceux-là « accompagnèrent, puisqu’ils en étaient les sous-produits, la production des explosifs et des gaz de combat par des firmes comme Bayer, Ciba, Hoest ». Cette explosion de la couleur – dont se méfiait Renoir – née de la production d’explosifs et d’armes chimiques ne peut qu’intriguer l’esprit si l’on considère qu’elle servit, pour nombre d’artistes, la désarticulation, l’explosion de la figure humaine qui fut si récurrente dans l’art du 20e siècle, pour le meilleur et pour le pire. (Rappelons aussi pour mémoire que « c’est aussi une fabrique de colorants chimiques qui fournissait aux camps de concentration le Gaz Zyklon B. (la firme I. G. Farben »). [2]

Renoir dirait-on, dès 1890, pressent que le regard strictement réaliste sera impuissant à rendre compte de la mystérieuse corporéité humaine, et qu’il s’agit de s’élever un peu pour en préserver l’intégrité. C’est pourquoi il se tourne vers les maitres classiques. Quant à la démultiplication des couleurs chimiques permettant une plus grande expressivité, c’est un leurre. Il se désolidarise en quelque sorte de la mentalité de son époque, ou plutôt des « dispositifs » en place à l’aube du 20e siècle, lesquels se prétendent meilleurs parce qu’ils arrivent les derniers.

Entendons par « dispositifs » :

« Cet ensemble hétérogène qui inclut virtuellement chaque chose, qu’elle soit discursive ou non : discours, institutions, édifices, lois, mesures de police, propositions philosophiques. Le dispositif pris en lui-même [étant] le réseau qui s’établit entre ces éléments. Le dispositif [ayant] toujours une fonction stratégique concrète et [s’inscrivant] toujours dans une relation de pouvoir. Comme tel, il résulte du croisement des relations de pouvoir et de savoir. » [3]

Aux yeux de Renoir les « dispositifs » en place à son époque, plus ou moins imprégnés de scientisme éloignaient de la vie. La croyance dans le mythe du progrès, lequel prétendait améliorer obligatoirement le sort des hommes, l’ennuyait visiblement et lui semblait pour le moins discutable. Le triomphe de la technique, les progrès scientifiques, et le mythe du progrès humain, inéluctable, inspiraient pourtant des discours « enlevés » pétris de bonnes intentions, un peu mesquins toutefois, comme celui que Marcellin Berthelot (chimiste et homme politique français), prononçait en 1884 :

« Un jour viendra où chacun emportera pour se nourrir sa petite tablette azotée, sa petite motte de matière grasse, son petit morceau de fécule ou de sucre, son petit flacon d’épices aromatiques, accommodés à son goût personnel ; tout cela fabriqué économiquement et en quantités inépuisables par nos usines ; tout cela indépendant des saisons irrégulières, de la pluie, ou de la sécheresse, de la chaleur qui dessèche les plantes, ou de la gelée qui détruit l’espoir de la fructification ; tout cela enfin exempt de ces microbes pathogènes, origine des épidémies et ennemis de la vie humaine. Ce jour-là, la chimie aura accompli dans le monde une révolution radicale, dont personne ne peut calculer la portée ; il n’y aura plus ni champs couverts de moissons, ni vignobles, ni prairies remplies de bestiaux. L’homme gagnera en douceur et en moralité parce qu’il cessera de vivre par le carnage et la destruction des créatures vivantes. » (Discours prononcé lors d’un banquet de la Chambre syndicale des Produits Chimiques le 5 avril 1884 (où l’on imagine difficilement les convives devoir s’accommoder un jour de leur petite tablette azotée, de leur petite motte de matière grasse etc….))

30 ans après la déclaration à la Chambre syndicale des Produits Chimiques éclatait, (non pas de rire les français enfin libérés de leurs passions mauvaises), mais la 1ère guerre mondiale durant laquelle furent utilisés les fameux « gaz moutarde » et les explosifs fabriqués dans les usines chimiques. Les progrès scientifiques et le mythe pauvre du scientisme servirent donc rapidement des causes moins nobles, à moins qu’ils ne participent, au fond, à leur surgissement. Pour les mentalités contemporaines de Renoir, comme pour celles d’aujourd’hui, la connaissance scientifique, en soi, est à priori sans fondement mythique et s’appuie seulement sur des fondements rationnels, c’est pourquoi on la juge neutre. Si cela était, ce serait bien présomptueux :

« La rationalité même serait-elle née sans l’imaginaire et le mythe ? ». [4]

ll serait plus juste d’affirmer qu’il n’y a pas de langage – y compris de langage scientifique – élaboré sans un système de représentations plus ou moins conscient qui se révéleront comme autant de vues mythiques, tout à fait partielles. Or il y a des mythes qui éveillent à la Vérité qui rend libre, et d’autres qui sous des airs riches ternissent l’image de l’homme par leur réelle pauvreté, par leur fausseté.

Le savoir scientifique réel, respectable en soi, est inaccessible en réalité au quidam, à moins que ce dernier ne soit lui-même un spécialiste ; et c’est seulement par les retombées technologiques réellement éblouissantes depuis deux siècles qu’il en profite ou non d’ailleurs. Mais ce qui est indéniable, c’est que ce savoir dont l’apparition est liée à des présupposés mythiques obscures a infusé au fur et à mesure du temps, dans le corps social, une pensée très appauvrissante de l’homme sur lui-même et que celle-ci n’en finit pas de finir de modeler les esprits. Si la science contemporaine met en doute désormais (probablement ?) tous les postulats faux de cette pensée mythique, elle imprègne encore profondément les sous-couches des mentalités contemporaines entretenant l’espèce de dictature technico-économique avec son obsession de la concurrence qui gouverne notre monde actuel, laquelle a fait de l’homme ordinaire à son insu une ombre d’homme.

Le paradoxe, c’est que cette pensée mythique issue d’un rationalisme auto-référant risque de lui faire perdre la raison par manque de surnaturel. Et c’est bien une vraie question. Pour faire paraitre la figure humaine sous nos yeux, ce qu’aura fait Renoir tout au long de son existence, il faut beaucoup de raison, (comme savent en user les peintres à leur manière de peintre) non pas une raison auto-référente, mais une raison inspirée. Il faut de l’inspiration, et bien évidemment une juste inspiration.

Il est probable que le génie de l’impressionnisme – se défiant de la mentalité ambiante s’éloignant de la vie, sans pourtant renier les apports de la modernité – aura été de se fier d’abord à la lumière confirmant « ce postulat romantique d’une conaturalité entre le monde physique et [la nature humaine] » (et non pas seulement la biologie de l’homme). Les impressionnistes – loin de spéculer sur la mystique analogique – devinaient cependant que « si la lumière se manifeste à nos sens, c’est que notre corps par quelque affinité, participe à la nature de la lumière. Si nous voyons le visible, c’est que le visible est déjà en nous. Si notre œil voit la lumière produite par le soleil, c’est que notre œil est lui-même un soleil. Goethe reprend ainsi, en le citant, le vieux discours de l’analogie, que Jacob Boehme avait imaginé :

« Si l’oeil n’est pas solaire/Comment apercevrions-nous la lumière ? » [5]

C’est en vertu de ce principe inspiré, actualisé par le langage des impressionnistes, que Renoir, à la fin de sa vie loin du « paysage » et des préoccupations de son siècle – se consacre à l’étude des monumentales baigneuses. Renoir évoquait volontiers « l’état de Grâce venant de la contemplation de la plus belle des créations de Dieu, le corps humain » et il ajoutait « et pour mon goût personnel le corps féminin ». Même si Renoir se sentait incapable d’illustrer, comme le lui demandait Mallarmé, le poème en prose intitulé « le phénomène futur », il n’aurait probablement pas renié le vers suivant qui en est extrait, au sujet de la Femme : « A la place du vêtement vain, elle a un corps ; et les yeux, semblables aux pierres rares ! ne valent pas ce regard qui sort de sa chair heureuse ». Certes, il s’agit de la Femme mythique, de ce que nous enseigne le Féminin dans notre humanité, et c’est bien toute la question. Ce « regard qui sort de sa chair heureuse » (comme si la chair recélait d’autres promesses que celles qu’on lui prête à courte vue), et non le regard que nous posons sur sa chair heureuse, ne peut être perçue et assimilé sans le secours de l’intelligence et sans la médiation d’un langage.

Il est probable aussi qu’à l’époque de Renoir, grâce au langage renouvelé des impressionnistes se fiant à la lumière, les structures invisibles de la société encore réellement vivantes permettaient de faire paraître la figure humaine dans l’intégrité de sa corporéité mystérieuse, laquelle entretient bien évidemment des relations subtiles avec le contexte. Qu’en est-il aujourd’hui ? Le consommateur qui est l’avorton de cet homo-oeconomicus de nos sociétés, qui se contente de tellement peu, bien moins rationnel qu’on ne se l’était imaginé, qui ne sait plus guère faire autre chose que produire tout et rien pour consommer tout et rien jusqu’à l’absurde, au moins dans nos pays, où est-il, où habite-t-il ? Cet homme est en effet comme en exil, exilé de lui-même. Il est un homme appauvri, un pauvre homme au fond, errant parmi les pauvres sur cette terre ! Et il se croit riche ! Si nous levions le voile sur la réalité de l’homme contemporain de nos sociétés – qui se croient correctes – nous verrions en réalité un homme défiguré, crucifié. Quels artistes pourront faire paraître la figure humaine autrement qu’éclatée, défigurée grotesquement ou sinistrement mise en scène hors d’elle-même, comme si celle-ci habitait déjà l’enfer ? Ceux-là qui persistent encore à représenter la figure humaine autrement qu’éclatée, montre une chair, dans son contexte, monstrueuse, insensible, inerte, et vouée seulement à la mort. Et ce n’est pas le génie réel, héroïque, du peintre Lucian Freud par ex. qu’il faut questionner ici, mais bien les structures invisibles qui fabriquent la représentation d’un nu d’aujourd’hui [6]. Pourquoi est-il impossible aujourd’hui de peindre la figure humaine dans son contexte autrement que comme un être pour la mort ? Probablement parce que c’est la croyance unanimement partagée laquelle rend le contexte, ipso facto, mortifère.

C’est l’air que nous respirons.

Ceux-là, ces deux nus, l’un de Renoir peint vers 1895-1900 (Baigneuse se coiffant), et l’autre de Lucian Freud (Cadre d’une société de prévoyance sociale endormie) daté de 1995, posent la question de ce qu’aura été le traitement de la corporéité humaine au 20e siècle. Lorsqu’un peintre – vrai peintre (Freud) – prend le risque de lever l’interdit de la représentation réaliste du corps dans son intégrité, après un siècle de déchirement et de doute où l’homme finit par nier sa propre nature, que voit-on ?

« Un homme n’appartenant plus à une foi, une croyance, une religion, une idéologie, un mythe, un parti, un groupe, qui le relierait à une société, une communauté, une collectivité, une secte, une cellule, une nation, une confrérie, tout ce dont il pourrait partager les buts et renforcer la cohésion ». On voit un homme « devenu irréductible à tout prototype comme à toute réplique » [7]. Jean Clair a certainement raison lorsqu’il affirme « que ce qu’on a appelé réalisme n’est peut-être que cette tentative de cerner toujours d’un peu plus près cette unicité de l’homme singulier » [8].

Autant dire que cette entreprise au fond vise à nier la nature humaine, à exclure du champ de la conscience cette notion fondamentale de nature humaine. Lucian Freud, dans la tradition de la peinture réaliste de Courbet et plus lointainement de Rembrandt, montre cet homme seul qui s’enferme à mesure dans son irréductibilité, mais celui-là touche aujourd’hui à ses propres limites. Il est devenu insensible, vautré dans son inertie. Renoir se méfiait à juste titre de ce regard seulement réaliste conduisant dans une impasse parce que l’unicité de l’homme singulier n’est au fond, qu’une illusion mortifère.

Le portrait dressé dans le poème contemporain ci-dessous [9] est aussi celui d’un homme seul « devenu irréductible à tout prototype comme à toute réplique » broyé – qui sait – par tous les « dispositifs » qui sont en place aujourd’hui. Mais ici, le regard réaliste « se débrouille » pour échapper à sa propre logique mortifère. Il en réchappe grâce à une très fine suggestion du contexte, toujours susceptible de provoquer à la vie, malgré la peur, grâce au crible du verbe poétique.

un homme

T’éloignant de Paris vers la banlieue compacte

Devant toi dans le train s’assied un homme

sans âge, bonnet vissé sur le crâne.

Il tousse

De ses yeux verts, rayés comme du cristal, rougis

sur les bords, il regarde chacun tout autour

avec une apparente sévérité, puis

avec indifférence. De lui ne s’exhale

nulle odeur de vin. Seul, il a bravé seul

tous les froids dont ses mains gonflées portent la marque.

Est-il besoin de dire qu’il ne demande rien

à personne ? Qu’il n’en est plus là ? Que l’hiver

depuis longtemps ne lui fait plus le moindre effet ?

Est-il besoin de dire que, soudain, tu prends peur ?

_____________________________________

[1] : Les citations de P. A. Renoir et les diverses anecdotes rapportées dans ce texte sont extraites du livre de Jean Renoir : Pierre Auguste Renoir, mon père. (Hachette -1962 ; réed. : Gallimard – Folio, 1981).

[2] : Jean Clair : L’éloge du visible p. 129. (Gallimard -1996)

[3] : Georgio Agamben : Qu’est-ce qu’un dispositif ? (Rivages Poches – Payot – 2006) citant lui-même Michel Foucault.

[4] : Matthieu Yon : La Mort de l’âme. (Mémoire de Master 2. Univ. Lyon 3. 2006-2007)

[5] : Jean Clair : L’éloge du visible p. 124. (Gallimard -1996).

[6] : Pour l’anecdote ce tableau de Lucian Freud a été vendu 33 millions de dollars en 2008 à New York consacrant à l’époque son : « artiste vivant le plus cher du monde. »

[7] : Jean Clair : L’éloge du visible p. 175. (Gallimard -1996)

[8] : Ibid

[9] : Yves Roullière : Arpa, Clermont-Ferrand, n° 97, octobre 2009, p. 21.